主观规范、认知态度对养老服务消费意愿的影响

——基于社会嵌入理论

黄 尧,马跃如

(1.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083; 2.湖南农业大学 经济学院,湖南 长沙 410128)

一、引 言

社会化养老服务为老年人提供照料与心理支持,是激发老龄社会活力的重要路径[1]。目前,我国健康养老服务总体上“叫好不叫座”[2],一方面,随着老龄化加速,家庭老龄化和空巢化趋势日益明显[3],家庭养老亟待社会化养老服务的补充;另一方面,养老服务资源闲置和浪费的现象普遍存在[4],养老服务的结构性矛盾凸显。

目前我国大多数老年人的养老服务消费意愿较低,愿意购买的服务类型主要集中于满足刚性需求的基础照料类[2]。已有研究从老年人的传统养老观念和消费习惯、经济能力约束[5]、养老服务需求识别粗糙[6]和可达性不足[7]等方面总结了养老服务有效需求不足的原因,但供需错配的结构性矛盾主要源于各类养老服务供给主体对老年人实际养老需求的认识不足[8,9]。

养老服务消费意愿的影响因素体现在个体、家庭与社会三个层面[8,10]。个体层面的研究主要集中于身体机能、年龄、性别、社会经济地位和受教育程度等人口学特征对养老服务消费意愿的影响[9,11],近年来有学者讨论个体认知层面的影响[12]。家庭层面的研究对家庭结构[13,14]与子女支持[2,15]均有所讨论,从不同维度论述了家庭对老年消费者养老服务消费意愿的显著影响。社会层面的研究显示,虽然社会化养老是降低财政负担、缓解子女照护负担的一个有效途径[16],但传统文化因素会显著抑制老年人的养老服务需求[11]。

已有文献为本文奠定了良好基础。本文基于社会嵌入理论,依据实地调研数据,采用偏最小二乘结构方程模型,考量主观规范、认知态度对养老服务消费意愿的影响,以期为缓解我国养老服务行业供需矛盾提供参考。

二、理论分析与研究假设

(一)社会嵌入的形式

个体的社交行为可以积累社会资本[17],在形式上表现为结构嵌入与关系嵌入[18,19]。

1. 结构嵌入。结构嵌入关系到个体获得资源的机会[20],通常表现为网络密度与网络位置两种形式。

网络密度指的是连接社会网络中成员的路径的数量和强度[21]。网络密度可以促进网络内成员之间的合作和公民行为[22]。网络位置指个体在社交网络中所处的位置,取决于个体与网络中其他成员的社会距离[23]。处于中心位置的个体通常与其他网络成员有更多的联系,并且中心个体与其他网络成员之间的平均社会距离往往更短[24,25]。

2. 关系嵌入。关系嵌入与关系强度[26]相关,通常表现为强关系与弱关系两种形式。

强关系在背景上的多样性较小,但个人联系较强。个体之间为获得高认可度和共同目标,如家人、亲密的朋友,甚至邻居,而结成紧密的、情感上亲密的关系[27]。强关系具有频繁接触的特点[28],可以为处于关系中的个体提供情感或实质性的支持[29]。弱关系指不同背景的个体在社会网络间建立联系[30]。弱关系是个体之间松散或脆弱的联系,通常会提供有用或新颖的信息或新的视角[27]。

(二)社会嵌入的影响

社会嵌入过程从规范性(主观规范)与信息性(认知态度)两个维度影响老年消费者的养老服务消费意愿。

1. 主观规范的影响。主观规范产生了做或不做特定行为的社会压力[31],因此,个体感受到的主观规范[32]越强烈,其越希望做出更“负责任”的选择[33]。社会化养老服务的购买意愿与行为反映出老年消费者追求高品质生活质量的负责任态度。因此,主观规范积极地影响养老服务消费意愿,其影响机制分为来源与后果两方面。

主观规范来源于关系嵌入。从社会文化背景上看,我国传统上的“面子”和集体主义文化深刻影响着老年人个体的消费决策[34],个体对自己与他人之间的相对差距较为敏感。这种敏感实际上缩小了老年人的社交场域。因此,弱关系与强关系都会带来规范性影响。

主观规范主要通过个体感知到的社会压力起作用。一方面,当个体越频繁深入地嵌入其社交网络,其接触到的社会规范反馈就会越多,也就越能够感知到社会压力。因此,主观规范可以通过网络密度进而影响养老服务消费意愿。另一方面,由于社会网络中靠近中心的个体在网络成员中更容易被看到[35],他们特定行为下的社会压力也更容易被放大。因此,主观规范也可以通过网络位置进而影响养老服务消费意愿。

综上,主观规范来源于关系嵌入,通过结构嵌入影响养老服务消费意愿,故提出假设H1a、H1b、H1c、H1d:

H1a网络位置是强关系和养老服务消费意愿关系的中介;

H1b网络位置是弱关系和养老服务消费意愿关系的中介;

H1c网络密度是强关系和养老服务消费意愿关系的中介;

H1d网络密度是弱关系和养老服务消费意愿关系的中介。

验证主观规范的影响需要对信息增益进行剥离。具体方法是在验证结构嵌入的中介效应时控制信息增益变量(主观知识)。

2. 认知态度的影响 。不同产品知识水平的消费者对产品的态度存在差异[36,37]。当个体处理信息时,他们已经存在的知识结构会自动激活,减少消费者所需付出的认知努力[38],对于老年人而言,这尤其重要。消费者对产品的认识可以分为主观知识和客观知识[39]。主观知识涉及个人认为他们知道什么,本质上传达了一个人对自己的知识的信心程度;客观知识是对个体所拥有产品知识的客观衡量。研究表明,主观知识与个体态度和行为的关系比客观知识更为密切[40]。与客观知识相比,主观知识更能促进购买行为的发生[41]。因此,老年人对养老服务的主观认识越多,他们就越有可能形成对养老服务的积极态度。故提出假设H2a:

H2a主观知识正向影响养老服务购买意愿。

社交网络是老年人个体获取信息的核心渠道。一方面,更频繁、更紧密的连接意味着更多的信息流动,因此,网络密度的提升必然带来老年人个体对养老服务更进一步的了解。另一方面,网络位置越靠近中心,个体的信源就越丰富,越能够基于丰富的信源对信息的质量进行判断[42],必然带来对养老服务更深入的了解。故提出假设H2b、H2c:

H2b网络位置正向影响主观知识;

H2c网络密度正向影响主观知识。

3. 理论模型 。综上,理论模型如图1所示:

图1 理论模型

三、数据与研究方法

(一)问卷设计

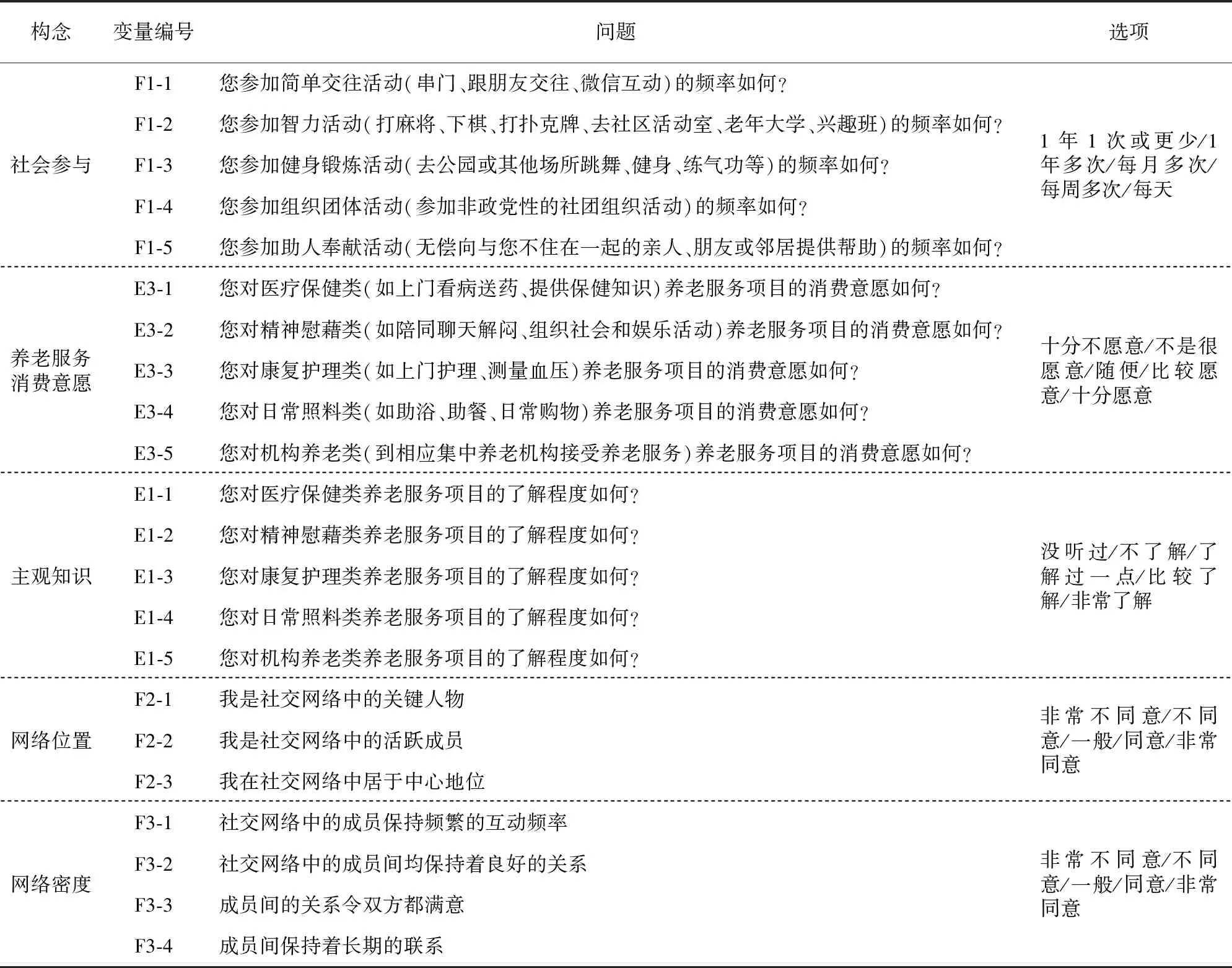

问卷由成熟量表组成。被解释变量养老服务消费意愿借鉴Howell等的体验消费量表[43],融入养老服务情景,参考章晓懿和刘帮成的养老服务分类[44]进行题项设置。主观知识借鉴Liu等[45]关于机构养老主观知识的测度方式并结合社会化养老服务项目的具体分类[44]进行题项设置。社会嵌入测度使用的量表包括社会参与[46]、网络位置与网络密度[47,48]。根据被访者的社会参与情况对关系嵌入进行分类,简单交往与助人奉献活动属于强关系,其余属于弱关系。控制变量包括性别、年龄、户籍、受教育程度、婚姻状态、健在子女数量、收入水平、居住状态和自评健康等。

构念所用量表如表1所示:

表1 构念及量表构成

(二)数据采集

选择湖南省两个不同的地级市的城市地区与农村地区为样本①,通过预调研确定了样本点与研究问题的适配性后,于2021年7~10月在两个样本点进行正式调研。总计回收问卷264份,经过数据清洗后,最终获得233个有效样本,其中,城市地区样本量为58个,农村地区样本量为175个。样本的人口统计信息如表2所示。

表2 样本的人口统计信息

(三)实证策略

研究使用偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)验证理论模型。一方面,研究中关系嵌入类构念更多地表征为形成型构念,而不是反映型构念,PLS-SEM为这一类构念提供了设定路径,可获得比传统结构方程模型更准确的估计结果。另一方面,PLS-SEM使用预测误差作为预测精度的衡量标准,并使用重采样方法进行推断,在估计时不需要对变量及误差的分布特征进行假设,十分契合调研数据的小样本特征。

(四)信效度检验

1. 量表构念信效度检验。基于有效样本数据,对问卷中量表部分进行信效度检验。整体的克朗巴哈系数为0.876,大于任一题项删除后的克朗巴哈系数值。网络密度、网络位置、弱关系、消费意愿、主观知识的克朗巴哈系数分别为0.947、0.929、0.728、0.92和0.954。除弱关系外均大于0.9,表明信度优异,弱关系是形成型构念,其信度也达到0.728,超过了0.7的信度要求。

样本数据构念部分的KMO检验系数(0.772)和Bartlett检验的显著性概率(p=0.000<0.05)均达到了显著水平。18个测量项正交旋转后归属于5个因子,最小的因子载荷值为0.647,总方差解释变异量为85.1%,很好地提取了量表的所有信息。Harman单因素测试检验结果显示,存在几个不同的因子,第一个因子解释的方差量低于40%的阈值,表明本文不存在严重的共同方法变异。

2. PLS-SEM信效度检验。优化后模型中构念的单维度检验结果(表3)显示,除强关系构念外,其余所有构念的第一特征值与第二特征值均有显著差异,信度系数较为理想。强关系构念是形成型构念,只要组成构念的显变量具备足够的区分效度,便不会影响模型的推断效果。

表3 PLS-SEM单维度检验结果

四、实证结果

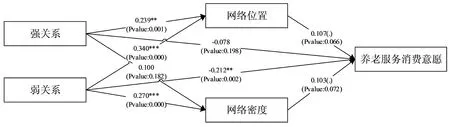

(一)主观规范对意愿的影响

图2显示,控制主观知识的影响(信息增益)后,网络位置在关系嵌入与养老服务消费意愿间的中介效应显著,网络密度在弱关系与养老服务消费意愿间的中介效应显著。

图2 主观规范的假设检验结果

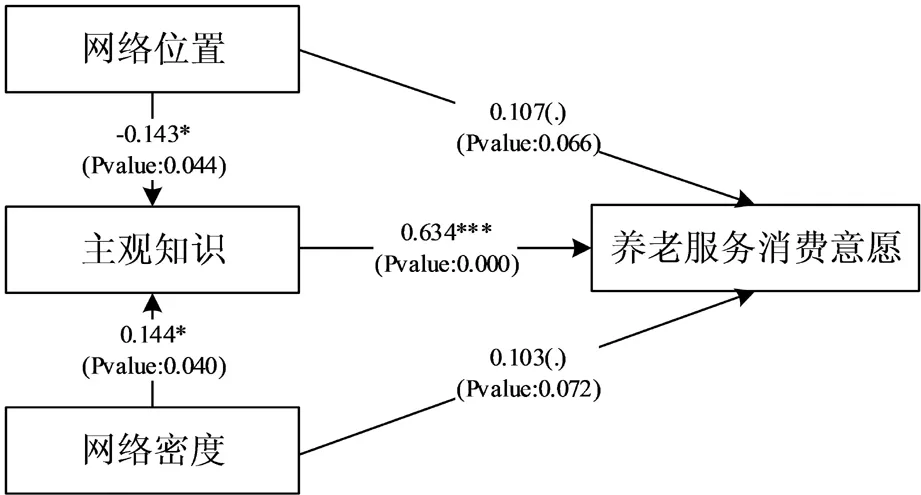

(二)认知态度对意愿的影响

图3显示,主观知识显著积极影响养老服务消费意愿,而且是网络密度与养老服务消费意愿关系的中介。其中介效应约占网络密度对养老服务消费意愿积极影响的46.99%。主观知识同时也是网络位置与养老服务消费意愿关系的中介,表现为遮蔽效应。

图3 认知态度对养老消费意愿影响的路径系数图

(三)异质性的检验与讨论

1. 年龄分组对比。年龄分组检验结果(表4)显示②,60岁以后,网络密度对养老服务消费意愿的积极影响显著增强,同时,网络位置对养老服务消费意愿的影响转为消极。结果说明,随着老年人社会角色的弱化,其网络位置带来的收益逐渐减少;同时,老年人拥有更多时间投入社交活动中,极大增加了网络密度所带来的收益。

表4 年龄分组检验结果

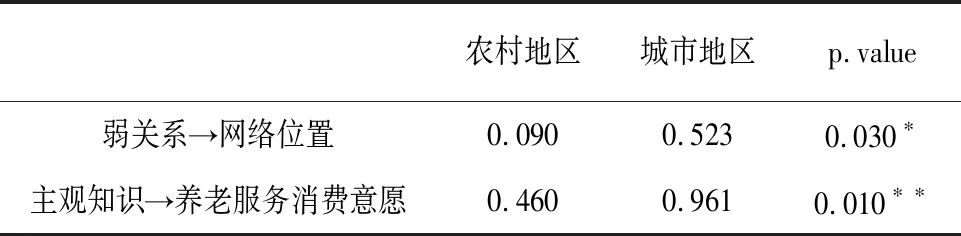

2. 城乡区域对比。城乡区域对比结果(表5)显示,在城市地区,主观知识对养老服务消费意愿的积极影响更为显著。城市地区的老年消费者进行养老服务消费决策时,对产品信息的要求更高,也更倾向于依据对服务产品的了解程度而做出消费决策。此外,在城市地区,弱关系对网络位置的积极影响更明显。

表5 区域分组检验结果

3. 收入水平分组对比 。将月收入低于1500元的老年人定义为低收入群体③,收入水平分组检验结果(表6)显示,高收入老年消费者群体从社交频率中获取的信息增益更少,且相较于低收入老年消费者群体,其积极的养老服务消费意愿更多依赖于主观知识的增加,更少依赖于网络位置带来的其他资源。

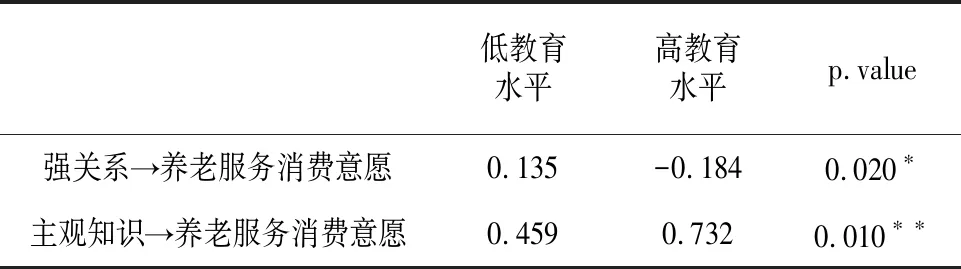

4. 受教育程度分组对比。将初中未毕业及以下受教育程度的老年人定义为低教育水平群体,受教育程度分组检验结果(表7)显示,高教育水平老年消费者更依赖于主观知识的增加而进行积极的养老服务消费决策。低教育水平老年消费者的养老服务消费意愿形成过程表现出双过程理论中的边缘路径特征[49],更多地受其他人尤其是强关系的带动与影响。

表7 受教育程度分组检验结果

五、结论与建议

基于社会嵌入理论,探讨主观规范与认知态度对养老服务消费意愿的影响,结果显示:主观规范对养老服务消费意愿积极影响显著,尤其在弱关系场景中,验证了Horng和Wu[17]在养老服务情景中的发现;主观知识在网络密度与养老服务消费意愿关系中起中介作用,对养老服务消费意愿积极影响显著,与其他消费场景中的研究结果相一致[40]。

异质性检验结果显示:网络密度对60岁以上的老年群体养老服务消费意愿的积极影响显著增强,网络位置影响转为消极。主观知识对城市地区、高收入、受教育程度高的老年消费者群体的养老服务消费意愿的积极影响更显著,低收入老年消费者群体养老服务消费决策更依赖于社会网络带来的资源改善。

综上所述,充分的社会参与有助于老年消费者形成更为理性、积极的养老消费决策。据此提出建议如下:

(1)培养老年社群宣传代理人,强化社会规范的影响。与老年人社交群体中的中心个体、重要节点建立积极的互动,吸纳其成为养老服务产品的社群代理人。利用社群中心个体在老年社群中的重要影响力,逐渐形成“对自己负责”的养老服务消费观,基于社会规范,引导老年人群做出积极的养老服务消费决策。

(2)结合多层次媒体嵌入,营造养老服务消费氛围。在短视频、数字社交网络等新媒体平台投放养老服务相关的形象宣传介绍、产品推广,通过设置一定的点赞与转发激励,引发老年人群的社交传播,进而在老年社群中建立起积极的养老服务消费认知与氛围。

(3)实施城乡差异化养老服务推广策略,提升养老服务消费意愿。对城市地区的老年人群,可通过展示养老服务产品信息,如服务场景、服务内容、服务评价等细节,增进其对养老服务的具体理解,激活其养老服务需求。对农村地区的老年人群,可瞄准其乡土社会网络传播节点,通过个性化方案与价格展示,让潜在客群感受到“内部价格”的实惠,进而提升其养老服务消费意愿。

注释:

① 依据城市化水平,以50%分位值(50.35%)为阈值,将湖南省县区分为城镇与农村样本框,城市化水平使用湖南省2020年统计年鉴数据。以60岁及以上人口数为标准对样本框进行筛选,只保留高于50%分位值(95616.71)的县区样本,人口数量使用第七次全国人口普查统计公报数据。基于居民可支配收入、居民医疗保健支出两个指标,使用PPS(规模比例概率)抽样形成保留样本框。使用方便抽样在保留样本框中选取典型样本点。

② 正文仅报告存在显著分组差异的结果,对完整分组检验结果感兴趣的读者可向作者发件来询,下同。

③ 按《湖南省低收入家庭认定及救助帮扶办法》,最低生活保障边缘家庭一般是指不符合最低生活保障、特困人员救助供养条件,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的1.5倍,且家庭财产状况符合当地相关规定的家庭。2021年湖南省最低生活保障边缘家庭人均收入以城市825元/月、农村6500元/年为基准线。