黄河流域山西段传统村落空间分布格局及影响因素

侯小萌, 张子涵, 孙舔轲, 赵 乐, 牛俊杰, 聂震西

(1.太原师范学院 地理科学学院, 山西 晋中 030619;2.太原师范学院 汾河流域科学发展研究中心, 山西 晋中 030619;3.太原师范学院 历史地理与环境变迁研究所, 山西 晋中 030619)

传统村落是指既有物质形态又有非物质形态的文化遗产,且具有很深的历史、人文、科技、文化、社会等价值,可以相对较全面地表现出地方一定历史阶段的传统文化面貌和特色,也就更能反映一个地方的农业历史与传统文化特征[1]。高速的城市化进程推动了乡村的发展转型和空间重构的升级,乡村的新产业和新文化持续发展,乡村正在进行着地域空间格局的优化、社会经济形态的重组和城乡地域系统功能的提升[2]。伴随工业化与城镇化的不断推进,传统村落的发展也出现了许多问题,一些地区的新农村建设出现“千村一面”、乱拆乱建等—系列问题。对传统村落进行保护,既能推动传统文化的创造性转化、创新性发展。乡村振兴战略一方面肯定了农村社会经济发展在时代进程中所具有的重要意义,与此同时,还为美丽乡村建设提供了政策支撑[3]。美丽乡村、乡村振兴等国家战略持续推进,传统村落作为一种具有重要资源特色的乡村旅游项目,对于巩固脱贫成果和促进乡村振兴有着举足轻重的作用[4]。此外,传统村落也可以为当地文化、历史遗产提供保护和传承,为当地社会经济发展和文化传承发挥重要作用。把传统村落文化向经济资源的转变,既可以提高乡村生产力,又可以带动乡村旅游业的整体发展。截至2018年12月,国家住房和城乡建设部已经先后发布了5批6 799个传统村落,这从制度的角度对传统村落的特色与文化进行了有效保护。

近年来,传统村落保护与利用已经成为社会关注的热点,受到了社会各界的广泛关注。国外围绕传统村落主要从传统聚落地理、形态及演变[5-7]等方面进行研究。近年来,国内学者对传统村落也进行了较多的研究,如传统村落的文化和景观特征[8-9]、传统村落的时空分布特征和影响因子[10-11],以及传统村落的保护和旅游开发[12-15]等。研究范围从大到小,宏观范围包括全国[16]、省域[17]、流域[18-19]等,而微观范围则以市域[20]为起点。研究方法主要采用定性描述和定量分析相结合。虽然中国传统村落的相关研究日渐丰富,但其地域分布极不均衡,在高速城市化背景下,这些地区正处于村庄消失的危机之中。对黄河流域山西段的传统村落进行调查和研究,乡村旅游作为引导乡村振兴的新型发展动能和新型发展要素,是实现乡村地域空间多功能演化、产业多样化发展的重要路径[21]。对其进行保护及乡村旅游开发,是一项十分重要的任务。

基于此,本文选取黄河流域山西段378个国家级传统村落,采用计量地理分析、地理信息系统(geographic information system,GIS)、空间分析等技术手段,量化黄河流域山西段传统村落分布与其影响因素之间的关系,分析黄河流域山西段传统村落空间分布的主要特征并探究其主要影响因素,为黄河流域山西段传统村落的保护和乡村旅游开发利用提供参考。

1 研究区域概况

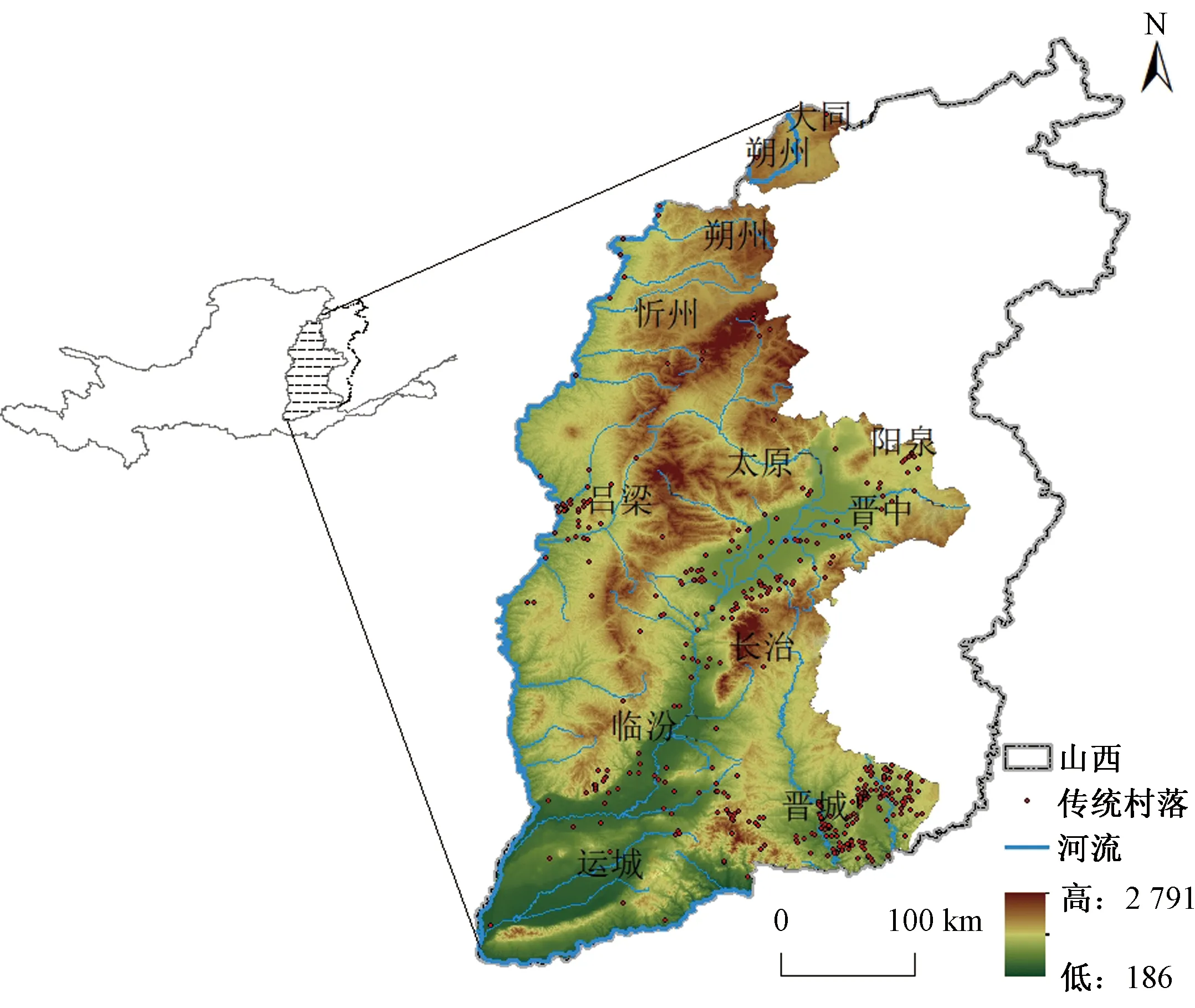

黄河流域山西段位于山西的西部及中部,属黄河中游(图1),是全省中西部地区的重要水源。黄河从偏关县老牛湾入境,经忻州、吕梁、临汾、运城4市19县,至垣曲县区盘沟出境,流域面积9.71万km2,占全省总面积的62.2%,约占整个黄河流域总面积的12.9%。根据黄河流域流经的行政区,黄河流域在山西内包括11个地级市,86个县(区),面积11.44万km2,黄河流域山西段面积约为黄河流域面积的14.40%,占据整个山西面积的73.02%。

审图号:晋S(2020)005号图1 研究区域

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

2012—2019年由国家住房和城乡建设部等部委公布的5批国家传统村落名录,其中属于黄河流域山西段的传统村落378个,使用谷歌地图对其进行了地理定位,获取地理坐标;山西30 m分辨率的数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据来源于地理空间数据云,并在此基础上提取高程、坡度和坡向等信息;山西的各级行政边界数据来源于中国1∶100万基础数据;社会经济数据来源于山西省统计局和《山西统计年鉴2021》。

2.2 最邻近点指数

传统村落可以被抽象成点状要素,它的空间分布有3种类型,即随机、均匀和凝聚。在对其进行识别时,多以最邻近指数R作为判别指标。最邻近指数计算公式为

(1)

2.3 不平衡指数

传统村落在各区域的分布均衡程度可用不平衡指数S来评价[22],计算公式为

(2)

式中:n为黄河流域山西段所有地级市数量;Yi为各地级市传统村落数量占全域传统村落总数的比重从大到小排序后第i位的累积百分比。S的取值范围为0~1。如果S=0,表明该地区的传统村落在整体范围内的分布比较均衡;当S=1时,则表示该地区的传统村落比较集中。

2.4 地理集中指数

地理集中指数G可表示研究对象分布的集中程度,公式为

(3)

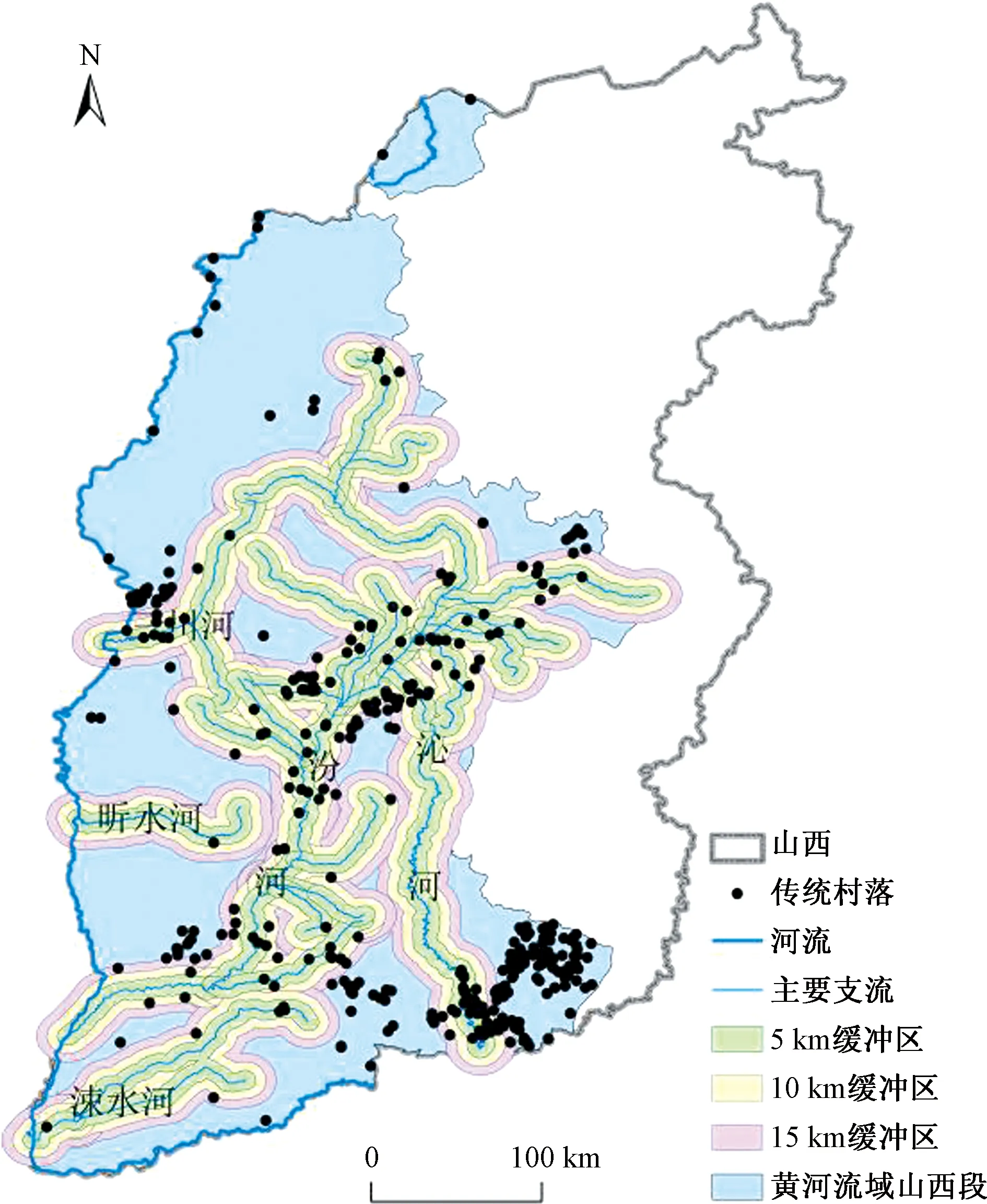

式中:xi为黄河流域山西段区域内的第i个城市传统村落的数目;T为黄河流域山西段全部的传统村落数量;n为黄河流域山西段的地级市数量。G越大,说明该区域的集中度较高。假设黄河流域山西段有378个传统村落,按各地级市均分,得到各地级市的传统村落平均数目,也就是地域集中度系数G0,假定该区域内的传统村庄是均匀的G=G0;如果G>G0,表示传统村落集中分布;如果G 核密度估计值可表示研究对象分布的集中离散程度[23],公式为 (4) 黄河流域山西段传统村落其地理位置用坐标点表示,利用 ArcGIS10.2工具对黄河流域山西段的378个传统村落进行空间可视化分析,采用平均最邻近工具计算,得到黄河流域的平均最邻近指数R=0.530 3,也就是R<1,从这一点可以看出,黄河流域山西段的传统村落是一种凝聚性分布。 使用Origin对山西黄河流域的传统村落数据进行统计分析,得出不平衡指数S=0.640 2,结果逼近于1,说明了黄河流域山西段的传统村落分布很不均匀。 在此基础上,根据计算出的数据制作黄河流域山西段所有地区的传统村落的洛伦兹曲线(图2),洛伦兹曲线与平均分布线之间的距离较远,而且弯曲程度也比较大,这表明传统村落在各个地级市的分布不平衡。晋城、吕梁、晋中、临汾4个地级市的传统村落数量超过黄河流域山西段内总数量的80%,其中晋城的传统村落数量最多,达到了159个;而太原、长治、朔州的传统村落数量相对较少,其中朔州的传统村落数量最少,仅有2个。 图2 洛伦兹曲线 3.3.1 地理集中指数 黄河流域山西段区域的地级市数量n=9个,以黄河流域山西段内的传统村落为研究对象,通过对其空间聚集性的研究,得出其地理集中指数G=50.499。假设黄河流域山西段有378个传统村落,按各地级市均分,得到各地级市的传统村落平均数目,也就是地域集中度系数G0=33.333,所以,从市域尺度上看,黄河流域山西段的传统村落分布比较集中。 3.3.2 核密度分析 为进一步揭示黄河流域山西段传统村落的地理分布状况,采用ArcGIS10.2对黄河流域山西段378个传统村庄进行核密度分析,并绘制出核密度图。从黄河流域山西段的核密度图中(图3)可以看到传统村落分布形成一个核密度高值区,4个核密度次级区。其中在晋城市全境形成了一个核密度高值区;在晋中市西南部、吕梁市中部、临汾市与运城市交界处形成4处核密度次级区。黄河流域山西段的传统村落主要分布在晋东南地区,整体分布格局呈现出东多西少、南多北少的特点。 审图号:晋S(2020)005号图3 核密度图 4.1.1 地形地貌 地形地貌对传统村落选址和布局有重要影响,随着海拔的逐渐增高,交通便利程度也会随之减少,从而使得村落与外界的联系也会逐渐减少,因此传统村落在选址和布局上需要考虑到地形地貌的影响。地形地貌按其所在的海拔高度可分为低山、丘陵、平川(小于1 000 m),中山(1 000~2 000 m),高山(大于2 000 m)[9]。运用 ArcGIS10.2将黄河流域山西段378处传统村落空间分布图与地形高程图相结合,然后按照以上三种类型进行重分类,并对其进行叠加分析。结果表明:该地区的传统村落主要集中在低山、丘陵、平山地带,也就是海拔小于1 000 m的传统村落有289个,占总村落数量比重的76.5%;传统村落分布在中山区域,也就是海拔在1 000~2 000 m的传统村落有87个,占总村落数量比重的23.0%;传统村落分布在高山区域,也就是海拔大于1 000 m的传统村落仅有2个,占总村落数量比重的0.5%。 黄河流域山西段传统村落主要分布在海拔小于1 000 m的低山、丘陵和平山。低山、丘陵和平山地区是传统村落形成的重要因素。海拔较低的地区,由于地势相对较低,使得村落建设的劳动成本可以得到有效降低,从而提高村落建设的效率和质量。这种情况下,可以大大减少劳动力的投入,减少人力、物力、财力等成本的投入,从而提高村落建设的效率和质量。此外,这种地区可以更好地利用土地资源,有效地减少污染,保护生态环境。 4.1.2 坡度 坡度是指地形抛面的切线与地平线的夹角。坡度对传统村落选址、村落本身的可进入性以及传统村庄的位置有很大的影响,并且会极大地影响到村庄自身的可达性。利用ArcGIS10.2将坡度按照0°~5°、5°~10°、10°~15°、15°~20°、20°~55°进行重分类,应用叠加分析。统计显示,坡度在0°~5°的传统村落有251处,坡度在5°~10°的传统村落有90处,坡度在10°~15°的传统村落有28处,坡度在15°~20°的传统村落有5处,坡度在20°~55°的传统村落有4处。 结果表明,黄河流域山西段传统村落多集中在坡度10°以下的区域,趋向于地形相对平坦的区域,村庄数目随坡度增加而递减,进入村落的难度随着坡度的增加而增大,对村庄与外部环境的沟通也有一定的影响。黄河流域山西段的农作物以麦子、玉米、棉花、土豆为主,这些农作物易于在平地上生长。地势平缓的地区耕地资源较多,可以进行大规模的开荒,种植农作物,对农业生产是有利的。 4.1.3 坡向 坡向直接或间接地影响着日照时间、太阳辐射强度和降雨强度,同时也是决定传统村落空间布局的一个重要因子。本文利用ArcGIS10.2空间分析软件中的坡向工具,对黄河流域山西段内的传统村落DEM高程数据进行坡向分析,并对其进行初步探讨。在此基础上,对坡向提取结果进行重新划分,结合黄河流域山西段村落的空间分布地图,统计出每个方位的传统村落数量,由此得到了传统村落的坡向数量图,如图4所示。其中位于南坡的传统村落有85个,占总村落数量比重的22.4%,位于东南坡的传统村落有73个,占总村落数量比重的19.3%,其他方向除平面外,均在10%左右。可以看出黄河流域山西段传统村落集中分布在南坡和东南坡。 图4 各坡向传统村落数量图 按照主坡向的磁方位角将坡向分为阳坡(90°~270°)和阴坡(0°~90°,270°~360°)两种。其中阳坡传统村落数量为252个,阴坡传统村落数量为126个,阳坡数量是阴坡的2倍,向阳性明显。黄河流域山西段位于北纬35°~40°,属于温带大陆性季风气候,夏季南坡和东南坡降水较多,一定程度上影响村落选址。分布阳坡的村落多于分布阴坡的村落,因为村落选址多遵循中国古村落风水背山负水、负阴抱阳的选择思想。 4.1.4 河流 河流是影响黄河流域山西段传统村落分布格局的一个重要影响因素。水系不仅为传统村落的形成与发展提供了充足的水源,还可以作为一条重要的交通走廊。传统村落具有明显的沿河分布的趋向。黄河流域水系分布在山西省西部和南部。黄河流域各支流中,流域面积大于4 000 km2的支流有汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河。本文选取这5条主要支流,利用ArcGIS10.2首先对5条主要支流进行5、10、15 km的缓冲区,并将其和黄河流域山西地区的传统村落的空间分布图相结合,对图5各缓冲区的传统村庄数量进行了统计。统计显示:位于河道0~5 km以内有116个传统村落,占总数的30.69%;位于河道5~10 km以内有90个,占总数的23.81%;位于河道10~15 km以内有112个,占总数的29.63%。 审图号:晋S(2020)005号图5 传统村落在主要支流分布图 将村落分布在河流沿线,河流不仅能为村落提供水资源,而且能够通过径流作用,使其形成一个具有独特地理特征的村落网络。此外,河流也能够提供便捷的交通网络,从而使村落的分布更加广泛。 4.2.1 经济人口因素 经济条件对传统村落的分布有着密切的影响,它是决定传统村落分布的重要因素。在经济条件良好的地方,传统村落会更加集中,而在经济条件较差的地方,传统村落则会更加分散。另外,经济条件也影响着传统村落的结构类型,如经济发达地区的传统村落往往会更加集中,而经济落后地区则可能分布较为分散。从表1可以看出,在经济发展水平不高的地方,传统村庄的数量反而更多。在经济欠发达的区域,城市化进程缓慢,城市化水平不高,而传统村落还能保留一些原生态的特征。相对落后的外部交通和经济社会发展水平给传统村庄的保护创造了良好的环境。由于其相对闭塞的特点,使得其在经济、文化和社会等方面的变化没有受到太大的冲击,因而也就更好地保存了下来。这极大地阻碍了这一区域城市化进程的速度和广度,由于受外部环境干扰较少,许多传统村庄以一种活态形式保存到现在[24]。 表1 传统村落数量与地级市GDP、人口密度 人口密度是影响传统村落分布的重要因素,它直接影响着村落的空间分布,影响着当地居民生活环境的质量,也影响着当地居民对村落文化和历史的认知。人口密度越高,当地居民就越有可能在当地建立起一个更加紧密的社会联系,更容易形成一个共同的文化认同,从而也更容易促进传统村落的保护和发展。黄河流域山西片人口密度高的地区多分布在汾河流域和晋南地区,传统村落空间分布与人口密度在总体上呈现出较强的负相关关系。 4.2.2 交通因素 交通基础设施的空间分布是影响区域经济的重要因素,完善的交通设施能够促进目的地的人员、资金等要素的快速移动。依据《山西统计年鉴2021》公布的各市公路里程数,通过EXCEL计算得出黄河流域山西段内各地级市公路密度,见表2,前4位为运城、太原市、晋城、晋中。其中传统村落分布共计244个,占比64.55%,后四位市分别是忻州、长治、吕梁、临汾。其中传统村落共计132个,占比34.92%。区域公路密度越高,传统村落数量越多,与外界联系相应也会有所增加,方便的交通是许多村镇选择位置的一个主要考量。从古代开始,村寨就集中在交通便利、人口密集、道路畅通的驿站、集镇、渡口等地。 表2 传统村落数量与公路里程、公路密度 1)黄河流域山西段的传统村落在空间上呈现聚集状态,但总体上并不平衡,并且在晋城地区,呈现出高度的聚集状态;总体上表现出“南部大集聚,中部小集聚,北部较分散”的特点;在晋城市全境形成了一个核密度高值区;在晋中市西南部、吕梁市中西部、临汾市与运城市交界处形成4处核密度次级区。 2)在影响黄河流域山西段传统村落的空间分布格局的诸多因素中,地形、坡度、坡向河流是最直接的自然影响因子,而人口和经济则是最基本的人文影响因子,交通作为辅助的人文影响因素。黄河流域山西段传统村落主要分布在海拔小于1 000 m的低山、丘陵和平山,坡度小于10°,坡向南坡和东南坡的地区,也有明显沿河分布的趋向。交通便利是保持传统村落风貌的有利因素之一,随着社会的发展,越来越多的人来到乡村,促进了乡村的经济发展,促进了社会文化交流,使传统村落面貌发生变化,丰富了乡村文化内涵。同时,人口数量也是保持传统村落风貌的重要因素之一,人口数量增加可以使村庄规模变得更大,从而改变村落空间布局形态,使得传统村落风貌更加完善。此外,经济发达程度高也是保持传统村落风貌的有利因素之一,经济发展带来的收入增加可以改善村庄生活条件,使村民拥有更好的居住环境和生活条件。在此基础上,结合山西省特有的农业文化、经济贸易和军事防御等人文特征,探讨其对空间格局的影响因素[25]。 本文立足于新时代背景,立足于国家战略导向,在乡村振兴的大背景下,开展传统村落保护与开发,是使其发挥自身价值的重要途径。在保护与发展传统历史村落的过程中,要与其存在的问题相联系,对其进行合理的规划与调整,以保护村落为前提,来实现旅游经济的发展。在“乡村振兴”战略下,各古老村落的保护和发展都要面对不同的发展路径,传统村落要认清自身的特殊性,走出一条“差别化”的振兴之路[26]。顺应黄河流域生态保护与高质量发展与乡村振兴的重大需求,对我国传统村落可持续发展与乡村旅游发展具有借鉴意义。2.5 核密度估计值

3 空间分布特征

3.1 空间分布类型

3.2 空间均衡程度

3.3 空间分布密度

4 影响因素

4.1 自然因素

4.2 人文因素

5 结论