基于高分辨率遥感影像的荆江河段南部洪道崩岸监测

——以戥盘洲弯道为例

贺秋华,邹 娟,余姝辰,余德清,唐 晖,梅金华,罗建强,赵 动,邹 聪

(1. 湖南省自然资源事务中心,湖南 长沙 410004; 2. 洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室,湖南 长沙 410004; 3. 自然资源部洞庭湖流域生态保护修复工程技术创新中心,湖南 长沙 410004)

崩岸是冲积河流中普遍存在的一种灾害形式[1],是在水流和岸滩相互作用下,冲积河流岸滩失稳的过程[2],是坡脚冲刷的累积性过程和河岸土体达到静力平衡状态造成岸坡崩塌突变过程的集中体现[3],直接威胁江河两岸周边的生命财产安全。河道崩岸的发生与河道演变有着密不可分的关系,水沙、主流线、水位等变化均可能引起崩岸的发生。多年来其主要原因有两个方面:一是外因,即来水来沙的冲刷[4-7],且枯水期和洪水期水流沙流对岸坡的冲刷的程度不同[1];二是内因,即河岸边界特性及土壤地质构造的二元结构[8-9]。

长江中下游干流河道为冲积平原河流,由于二元结构的河岸地质构造,河岸抗冲性较差,河床冲淤变化剧烈、频繁[9]。荆江崩岸分布具有沿程分布的特点,下荆江崩岸明显多于上荆江,不同水文年各个冲刷坑最易出险的情况不尽相同[10]。长江委及所属水文局等采用多种技术手段对长江中下游开展了长期的系统的河道监测和资料分析,特别是1998年大水后长江重要隐蔽工程中护岸工程的实施,荆江两岸险工段基本得到守护,大范围的崩岸基本被控制。在崩岸监测手段方面,20世纪90年代以前,主要采用光学仪器和纸质记录为主的常规观测方法。随着测绘技术和电子技术的飞速发展,全站仪、电子水准仪、单波束测深系统、多波束测深系统等电子仪器被运用于崩岸监测。由于卫星遥感影像具有宏观性,在河道演变方面可以发挥独特的优势。河流岸线的时空演变一定程度上也是由于长期持续的崩岸所引起的岸线后退所形成的变化现象,因此遥感技术也被运用于河道崩岸监测中。文献[11]利用多时相遥感资料、特别是2000年以后获取的遥感图像,调查分析了长江安徽段岸带变迁形式和崩岸特征,并按12个不同河型段进行了具体分析和研究;文献[12]利用多时相航、卫片遥感图像解译调查分析长江安庆段河道变迁及岸坡崩塌特征;文献[13]根据遥感影像和野外调查,研究了长江皖江段的崩岸特征、崩岸形成条件和治理对策;文献[14]通过遥感解译方法研究了宁夏至内蒙河段的岸坡崩塌面积;文献[15]从遥感影像中提取2003—2016年滩体面积数据,分析滩体面积的变化描述洲滩的崩退情况。以上多是对于长江主干流的崩岸研究,而对于长江支流上的崩岸的研究较少。随着三峡水库的运行,长江的支流,尤其是荆江南部洪道的崩岸对南部洪道沿岸居民的生产生活产生的影响及对洞庭湖来水来沙的影响也在逐年增加,对荆江南部洪道的崩岸研究应该引起重视。且上述研究利用的遥感影像都是基于中低分辨率的,如LandSat MSSETM等数据。随着国产高分卫星的成功发射及应用和无人机航空摄影测量等技术的发展,使得利用高分辨率遥感影像开展崩岸监测成为可能。

为了探索高分遥感影像在荆江河段南部洪道崩岸监测中的应用,本文选取松滋河连接长江的第一个弯道即戥盘洲弯道,基于高分辨率遥感影像开展崩岸情况监测研究,以期为高分遥感影像应用于崩岸监测提供示范。

1 研究数据及处理

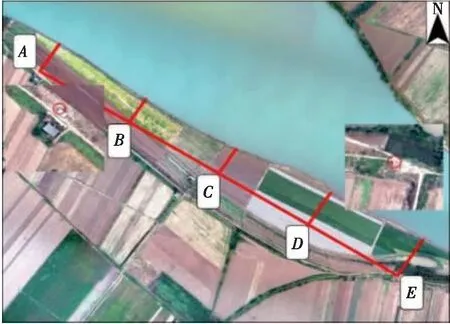

戥盘洲弯道位置如图1所示。由于崩岸发生的现象比较微观,难以从一期遥感影像上进行判断,因此为研究其崩岸情况及崩岸进程,需要使用高分辨率遥感影像且需要使用多期对其进行持续监测。本文使用了2013—2022年6个平水期优于0.5 m的影像(见表1)。其中,2017和2018年采用的是无人机航摄影像,统一由PIX4软件进行影像的拼接和匀光匀色,所有影像数据都基于湖南省不动产统一登记数据库成果影像在ENVI平台下进行正射纠正,不同时相影像之间的误差控制在1个像素以内。

表1 影像数据情况

图1 研究区域位置

2 研究方法

2.1 遥感解译标志

对于航天航空遥感影像上崩岸的识别,按照崩岸的平面形态能从遥感影像上明显区别为两种类型,即窝崩和条崩[2,4,11-13]。条崩是一种近平行于河岸线呈条带状的崩岸,崩坍的宽度窄,长度远大于其宽度,多发生在较平直河段靠近主流线的一侧及弯曲河段的凹岸。窝崩呈明显的圆弧状,单个窝崩长数十米到百余米。连续的窝崩在平面上呈锯齿形,纹理特征明显。窝崩主要是由于贴近岸边的竖向旋流的巨大动能所造成的,一般发生于弯曲度较大的凹岸的顶冲部位。其发生带有突发性,破坏性强,造成重大损失的崩岸灾害,多数是由窝崩造成。

辅助解译标志: ①空间位置对比分析。在前后两期影像上选择沿河的道路或者沿河种植的农作物的边缘作为参照,通过两期影像上参照物距河岸的距离判断该处是否存在崩岸。 ②影纹特征。有的崩岸位置处于连续崩塌的状态,在后时相上可以明显看到崩塌后形成的层叠状影纹,且其顶端往往都是河岸种植的农作物或林地的边缘。 ③从同一空间位置的地表植被进行对比。排除水位的影响,在无水淹没的区域进行不同时相之间地表植被的对比,通过地表植被变化判断崩岸情况。

2.2 河道崩岸信息提取

2.2.1 不同崩岸类型信息提取

依据前述崩岸遥感解译标志,在ArcGIS平台下,采用人机交互方式解译不同类型的崩岸,并统计分析其长度和数量。

2.2.2 河道崩岸进程信息提取

为便于对比观察不同时期的崩岸进程,在ArcGIS平台支持下,在6期遥感影像上过弯道南岸两处固定房屋的北角点作直线,作为监测标准线;将监测标准线上两处房屋北角点之间的线段四等分,设A、B、C、D、E5个监测点。以5个监测点为基点,在河岸侧作垂直于监测标准线的垂线段至河岸边缘,统计分析每个监测点每年度垂线段的长度(如图2所示)。

图2 崩岸信息采集

2.2.3 河道宽度变化信息提取

在ArcGIS平台下,以2013年4月的影像为基础,以监测区域范围内处于江心洲洲滩上的一幢房屋作为参考点,过房屋东南-西北向的中点作垂直于河道中心线的线段并延长至河道两岸,分别统计不同时期江心洲、南部河道和北部河道的宽度并分析该处河道及江心洲的宽度变化情况。

3 结果与讨论

3.1 河道崩岸情况

考虑影像之间的误差,不同时相影像之间的崩岸距离小于0.5 m的忽略不计。根据遥感解译结果统计(见表2),共有崩岸15处,崩岸总长度4 305.24 m。崩岸的空间分布如图3所示。

表2 崩岸情况统计 m

图3 戥盘洲弯道崩岸空间分布及局部放大图

3.2 河道变化监测

监测期内河道宽度变化情况如图4所示。

图4 河道宽度变化(单位:m)

(1)江心洲宽度变化监测。监测点所处位置的江心洲宽度共缩短29.4 m,平均缩短约3 m/a,每月缩短约0.26 m。每年此处崩岸程度不同,如2020年9月至2022年11月间崩岸的距离最大,达到9.26 m;2018年10月至2020年9月间崩岸距离最短,仅为1.88 m。

(2)北部河道宽度变化监测。监测点北部河道宽度未发生明显变化。

(3)南部河道宽度变化监测。监测点所处位置的南部河道扩宽了84.83 m,平均每年扩宽8.5 m,每月扩宽0.74 m。其中2020年9月至2022年11月间扩宽最大,达到30.12 m,扩宽速率达15.06 m/a。

(4)以上情况也表明,此处河道从河流流向来看,右岸崩岸程度高于左岸。江心洲西南部持续冲刷崩塌,东北部持续淤积,表明江心洲在缓慢向东漂移(如图5所示)。南部河岸崩岸有沿水流方向向下游发展的趋势,将对没有洲滩保护的防洪大堤造成安全威胁,建议对此处大堤进行加固处理。

图5 河道洲滩演变

3.3 崩岸进程监测

崩岸进程如图6所示。可以看出,5个监测点在监测期内都存在不同程度的崩岸;以监测影像为基准,监测点A在2013年4月—2015年4月平均每年崩岸程度最大,达4.6 m/a,2017年11月—2018年10月几乎没有崩岸情况发生。2020年9月—2022年11月,B、C、D、E4个监测点平均每年崩岸程度都大于A点,表明2020年9月以来,B、C、D、E4个监测点处的崩岸程度都呈加速状态。

图6 崩岸进程监测

5个监测点中,D点距离河岸的距离最远,其崩岸程度也最强。监测点D至河道边岸的距离从监测初期的122.56 m缩短至监测末期的60.13 m,缩短了62.43 m,缩短幅度达50.93%,平均每月缩短达0.54 m。A点处的崩岸程度最弱。监测点A至河道边岸的距离从监测初期的90.72 m缩短至监测末期的73.35 m,缩短17.37 m,缩短幅度达19.15%,平均每月缩短0.15 m。

4 结 语

本文利用优于0.5 m的高分辨率遥感影像对荆江河段南部洪道戥盘洲弯道的崩岸进行了持续监测。结果表明,利用高分辨率遥感影像进行崩岸监测是传统崩岸监测的一种有效补充手段,建议相关部门在河道监测工作中加以运用。

本文只针对松滋河的第一个弯道戥盘洲弯道处的崩岸进行了监测,在以后的研究中将扩大至整个松滋河道及荆江河道南部虎渡河、藕池河等其他洪道的崩岸情况。

本文未对崩岸发生的机理及利用水动力模型等对河道的崩岸进行预测等方面开展研究,这些是以后研究的方向。鉴于此处河道存在严重的崩岸情况,建议政府相关部门在开展长江主干流崩岸监测和修建防护工程的同时,应加强对长江支流河道崩岸的监测和河道防护。