海南示禁碑文献整理与研究

李景芝,张建媛,邓 玲

(海南大学 图书馆,海南 海口 570228)

石刻文献是中华优秀传统文化中的重要组成部分之一,属于冷门绝学范畴。习近平总书记强调文史工作者在文化传承过程中“要担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明”[1],即要求必须从源远流长的历史连续性来认识中国和中华民族,如此才有助于塑造出中华文明的突出特性,而石刻文献研究则是极具代表性的认识视角之一。

海南石刻主要集中于明清时期,因海南岛古代独特的地理地貌、民族构成、社会风俗、治理模式,故而在碑刻文本中呈现出颇具特色的内容。等同于官府法令的示禁碑,是宣告政令、昭示民意的有效工具,也是研究政情民意的绝好史料。20世纪80年代以来,广东和海南学者对海南现存石刻文献进行了大规模田野调查、拓印和整理出版等工作,积累了大批珍贵史料。周伟民、唐玲玲是继清末民初学者王国宪之后海南金石铭文研究的先行者,著有《海南金石概说》等,其后陆续出版《海南现存金石铭文研究》等著述。其中,作为碑刻重要类型之一的海南示禁碑,虽在相关研究中有部分内容述及,但专门研究的论文仅见《海南潭门港“两院禁示”碑辩证及其意义》《从回辉村乾隆〈正堂禁碑〉看明清“鱼课”》两篇。本文拟以海南示禁碑为切入点,进行较为系统全面的整理与研究。

一、海南示禁碑文献统计与整理

笔者对海南现存示禁碑文献进行全面的梳理,文献搜集范围较以往更广泛,主要包括:海南历代地方志中辑录的示禁碑;《广东碑刻集》《古代石刻通论》等书中收录的海南示禁碑;《海南碑碣匾铭额图志》(以下简称《图志》)中收录的示禁碑,海南碑碣匾铭额图志项目组拓印尚未整理出版的示禁碑;其他近年来发现并公开报道的示禁碑。

笔者根据相关文献统计得出,目前发现的海南示禁碑有135通,已见诸文献的102通,海南碑碣匾铭额图志项目组拓印尚未整理出版的33通。海南方志中记载最早的海南示禁碑是明万历三十九年(1611)立的“府堂禁约碑”;现存的示禁碑中,乡规民约碑以清乾隆十四年(1749)立“敦宗睦族碑”为最早,官府告示碑以清雍正五年(1727)立“郑都奉道府县给示碑”为最早。

(一)民国以前海南地方志中的收录

从宋代的《舆地纪胜》、明代的《天下金石志》到清代的《粤东金石略》《广东通志·金石略》,及明清各时期所编纂的《琼州府志》《琼郡志》和琼州府各《县志》,所收录的海南碑刻“寥寥无多,沿讹挂漏,不可殚述”。至民国时期,王国宪等编纂《民国琼山县志》时,已经对碑刻的文献价值加以重视,“凡碑存刻者亲拓遗文,可校正职官列传之误……俾嗜古者有所考镜焉”[2]741,然而存录不多。宋至民国时期,海南地方志所收录的示禁碑仅有13通。

(二)1949年以来诸文献中的收录

1.《广东碑刻集》《广东碑刻铭文集》《古代石刻通论》

随着历史文化研究的不断深入,学界越来越重视对本土碑刻的收集、整理和研究。1983年,广东省开展文物普查工作,学者们经过十余年努力,收集全省(含海南和澳门地区)的碑刻铭文,于2001年出版《广东碑刻集》,其中收录海南碑刻68通,内含示禁碑19通[3]。另外,《广东碑刻铭文集》收录了22通海南示禁碑,其中2通未被《广东碑刻集》收录,1通辑自《光绪崖州志》[4];《古代石刻通论》收录18通海南示禁碑,有4通未被《广东碑刻集》收录。

2.《海南碑碣匾铭额图志》

2006—2008年间,海南省委宣传部组建碑碣匾铭额图志项目组,在全省范围内对现存的1949年以前的海南石刻开展普查和拓印工作,包括海南岛和南海诸岛(东沙岛属广东省管辖)在内。并出版了《海南碑碣匾铭额图志》琼山、秀英、美兰·龙华三卷本,其中列举了46通海口示禁碑。

(三)海南示禁碑统计数据

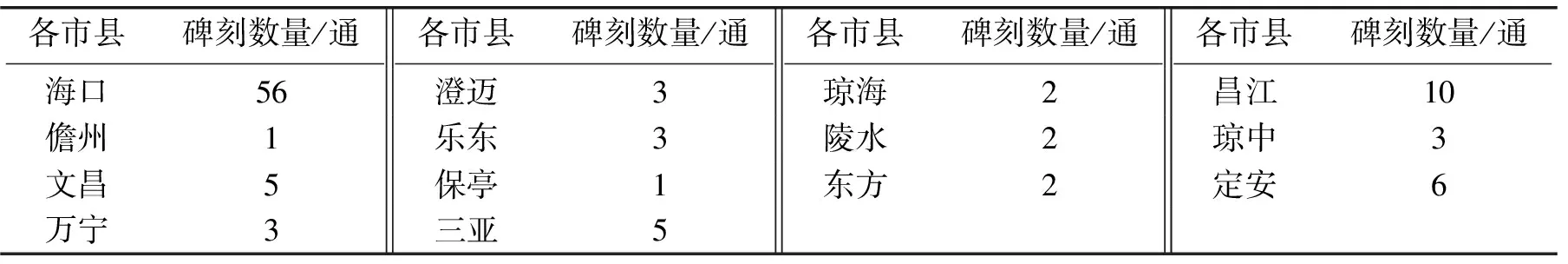

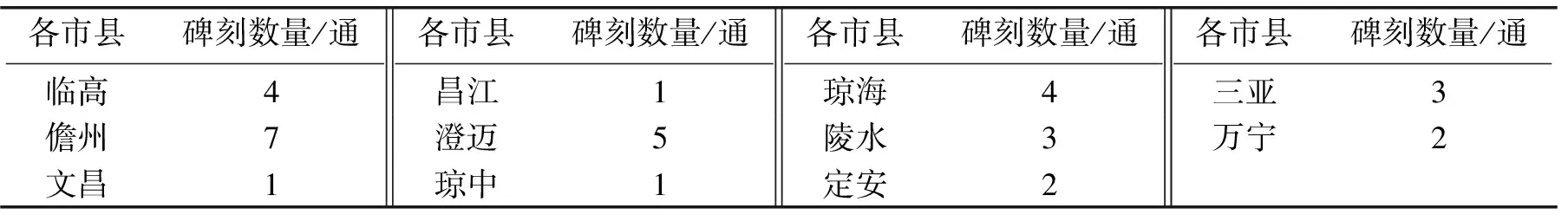

依据地域分布情况进行统计的数据,见表1和表2。

表1 已载录于诸文献的海南示禁碑统计表

表2 海南碑碣匾铭额图志项目组拓印尚未整理出版的示禁碑统计表

二、海南示禁碑文献研究

示禁碑根据其性质主要分为官府告示碑和乡规民约碑两种类型,它作为一种带有法律效力的特殊存在,蕴含丰富的信息,所规范的内容并不是孤立的,而是长期、复杂且迫切需要解决和调整的各种关系的综合反映。因此,对示禁碑文献的研究不能止于其时其事,更应广泛联系其他“同时”文献,深掘其中的背景信息和时代特征,这是呈现历史全貌的必要之举。除了重点关注农业生产以及乡村生活秩序外,示禁碑还涉及工商业、海洋、人与自然等在大多数历史时期都处于抑制态势的几种关系的调整。

(一)工商业

海南示禁碑中涉及工商业的很少,这与政府视其为末流以及孤悬海岛的地理特征有关,与内陆市场隔离亦限制了海南工商业的发展和繁荣,因此关于行业规约的内容和种类都乏善可陈。

商贸方面,嘉庆十四年(1809)乐东县佛罗镇的“度量衡碑”[3]996,纠正交易中大秤小斗的利己欺人行为,属于规范市场买卖秩序的管理条例。

手工业方面,有光绪二十二年(1896)陵水县“奉官执照碑”[5],有关陵水县府给照确认徐正礼为铁厂福昌号执照的唯一合法持有人,并继承福昌号制造农具的专营权一事。清代海南冶铸业的情况,方志等少见记载,陵水奉官执照碑为研究咸丰至光绪年间海南铸造业相关问题提供了一个珍贵的案例,分析如下:

第一,清代开灶铸造农具,需要官府给照,该碑即处于此背景下。清政府对大炉冶炼生铁和铸造熟铁产品均做限制,如1822年广东河源县曾茂南私开土炉打制农具,便立即遭到封炉捉人的处置。

第二,铁金属的重要性在于其“上资军仗,下备农器”的功用,从碑文看,呈诉人徐正礼父主理福昌号时期,不仅铸造农具,还要承办军需用品及本县官差用具。如在官军剿捕黎匪时铸造码子;县主重修城垣时,又供应铁板几千斤,也说明该号有规模较大的生产能力。

第三,福昌号原系徐中龙众兄弟共同经营,但在承办官差时,“各人畏苦怕劳,辞而不当役”,唯徐中龙“达赔工本以应公济家”。因其对官役的贡献,陵水知县给照福昌号,赋予其铸造铁犁的专营权,“唯尔父一人开灶铸犁,永为囗囗,不准外来异姓并同姓兄弟多开炉灶”[5]。

第四,光绪二十二年,在获得专营权执照数十年后,同姓徐正富想要霸占渔利。为绝其念,官府重新颁发福昌号奉官执照,确定徐正礼为唯一合法持有人,“为此照给福昌号徐正礼囗使遵照囗后准尔一人照旧开福昌号铸造农具”“从此,父传长子,永远遵照”[5]。

第五,限定福昌号农具的售卖地在陵水县,不可随意高抬时价,“亦不得运往别外县私开兹事。有应官差,立刻照囗”[5]。这是因为清代大炉、土炉是分别由藩司与运司给照生产,交纳税饷[6]。铸造农具不准越县销售,否则为私。

(二)渔业生产与海洋秩序

海洋生产与贸易在封建时代的地位最为特殊,出于海疆安全的考虑,明清政府在政治上施行海禁,伴以对渔业生产贸易的轻视,但同时却不放松收纳税赋。海南渔民作为渔业生产的主体,仅能艰难维持生计。示禁碑中的相关记载,提供了许多史志中未载或未详载的信息。

1.疍民纳课与帮补

明清时期普遍缺乏对于海南疍民鱼课征收办法的详细记载,“鱼之利大矣。谈国富庶者,惟鱼米之地称焉。郡自赵宋已有疍兵,未详疍课”[7]。而海南示禁碑中却至少保存了三份鱼课相关内容,涉及疍民之间、民户和疍民间的纳课纠纷,特别是“帮补纳课”一项,目前仅见于碑文记载,对于了解疍民的生产状况和纳课情况有很高的史料价值。

乾隆十八年(1753)所立的三亚“正堂禁碑”,涉及疍民之间经济纠纷:保平里和三亚里两方疍民,因渔业生产海域大小及根据税额缴米数不公而互控。因前者海少米多,后者海多米少,保平里要求将三亚里的藤桥海面收入补贴保平里税额,但被官府以已成惯例为由驳回,断令:“嗣后务宜照旧,各在本埠附近海面采捕,朝出暮归,不得多带米粮违禁远出。或有异籍疍户到境采捕,该埠长俱须查明,呈请给照帮课。亦不得私行越界,强占网步滋事。”[8]

明末以来,为加强对岛内的控制,便于海上巡查时易于辨别岛内外的船只,海南地方政府规定凡出海船只“其巡查以船票为凭”。至清,持有合法“船票”的疍人有为乱者,“或搬运米谷接济贼船,互相倚仗,乘间为盗”,因此政府相应地规定了疍民的行船范围,“只许在本籍内港往来捕鱼,倘越港外地界,即以匪类究惩”[9]。正堂禁碑证实,异籍疍户到境采捕确需呈请给照帮课,疍户出海也禁止多带米粮,以免越界捕鱼或勾连匪类。

鱼课碑则属于民户与疍民之间的纳课纠纷。据临高“鱼课碑”,诉讼主因是黄龙、博顿二埠的民户渔船也至安全、头嘴两港海面捕鱼,侵渔疍民海界且不肯帮补纳课,遂判令两埠绅民至疍民海域造船捕鱼,应按原规定帮补纳课,每分船各三百文。碑文中还提及禁止博顿和黄龙两大埠“逞强包揽,致误国课”,这是由于清初时因疍户不足,一度允许“沿海居民认管海面,报领课米”,出现了豪绅包揽水面等情势[10]。

光绪五年(1879)所立的“琼山县正堂告示碑”,系琼山博茂图沙上村和下东营疍户之间因帮办纳课产生的诉讼纠纷。两次呈讼,判定税额不变,沙上村民呈请勒碑,将判决结果公示,以绝下东营缠讼之念。该碑记载了县府实地勘察下东营港实有桴船九十余号,“连牛船小网等船,共计百十余号,计每年所收二百千有奇”[11]372,这是当时疍民生产规模的例证。

2.海上作业的行业约定

这一领域目前唯一的代表性示禁碑,是今海口美兰区 “本村众钓鱼舟主性岛共议例条”[11]380。该碑行文习惯非书面语,保留了本地及海洋渔业的行话特征,属渔业生产的行规及违约的处罚措施。大意为众舟主协商一致同意,做工伙计的出海费用一季一结,中途不得私自违约改雇于其他舟主,以免同业竞争纠纷,也不许辞职从事其他行业,违者均要罚戏;如在海中捞得渔业生产物品,应通报各船主,由失主赎回,不得藏匿不报;对盗窃船上财物者、捉拿盗贼时通风报信者也有相应的罚金。在处理纠纷时,碑文提到“出庙通知面赎”,“拿着盗者,出庙会众舟主处结”,“出庙”在此处的具体含义不明,或指在迎神祭祀等仪式举办时众舟主议事的场合。

3.海洋贸易禁令

潭门港两院禁示碑,记录了各省来琼商船尤其是白艚船在海南的通关手续和相关规定:“今后但有各省商贩,经由惠、潮、广各府沿海,驾使白艚等□海船只,入至□□琼州地方,先将该省印信引票、货物关券赴□□□琼州府兵巡海南道挂号,验明众船无夹带违禁货物、军器,免□抽税,方许商贾。克期驾回,并不许私载米谷转□送□□地方,军兵拿□逮□解,□□容隐一并治罪。”[12]明清时福建广东一带造有白艚,适于装载粮食。示禁碑关于不准私载米谷的记载,一是禁止走私,《广东新语》载:“闽中白艚、黑艚,盗载谷米者,岁以千余艘计,甚为广人大患。”[13]二是禁止与海上匪类勾结贸易。该碑显示清代南海和内陆其他省份海上贸易情形,同时政府已对南海海域实行有效的官方管辖。

4.海盗与渔民

海患一直是明清两朝的心腹大患,前文述及疍户和白艚船不得多带和私带米粮、不得夹带违禁货物及军器等规定,即为防止勾结海盗及海上走私。在史籍和示禁碑文献中,渔民的身份边界往往并不清晰,很多游走于灰色地带,甚至从事非法活动。

明万历三十九年海口“府堂禁约”碑,因有船户通贼,商船被劫,为禁奸治盗而颁禁约,以警慑盗贼与船户[2]897。清道光十九年文昌“奉府示谕碑记”,遇台风迷航搁浅的船只,多被沿海一带不法之徒趁机劫掠,肆行勒索,严重影响到沿海渔业和商业贸易,必须进行整治,琼州府就村民敲诈搁浅商船事,明确昭示:“本府现饬各□□州县,督同沿海巡抚文员移会等认真稽察。自示之后,尝有不遵,或被查拿,或经被害之人呈告,必照乘危抢夺之创,加重究办。”[3]924-925

(三)人与自然的关系

在各地皆有发现关于环境保护的示禁碑,对环境保护有着非常积极的意义。海南示禁碑中有保护坟山树木、禁采伐青叶树木等内容,在其他地区的禁碑中亦见,是农业社会中人与自然关系的普遍性体现。

1.海树的示禁与保护

与海南独特自然条件相关的碑刻,一般常提及的是三江口的禁伐红树林碑和昌江的禁采石碌碑。经过对示禁碑文献的收集,得到7通有关红树林等沿海防护林木的禁碑文献。对文献中莨木、茨木、海棠、崀、海木与红树关系的辨析如下:

莨:《广东碑刻铭文集》中有海南文昌禁盗取莨木碑,注释称“莨木,当地对红树木的称谓。”[4]194莨,本义指茨莨,为一种可提取颜料的植物,剥皮后可见红色内芯,与红树的特征有共同之处。

茨:海南文昌奉官示禁碑,有36村共立禁伤伐茨木、挖土毁风水、吞田等事。茨莨本为同一种植物,所以茨木也有指称红树的可能。

崀:见《咸丰琼山县志》记载,沙港屯田被风咸所侵,乾隆四十八年(1783),岁贡林桂华同众招文邑柳嘉村例贡林运钰捐货筑塍御之,“每年三、八两月,任钰采崀中之木以供火爨,有碑”[14]86。这里的崀(làng)与莨字形近似,是否为莨字之误尚待考证。

海棠:道光二十五年(1845)奉府给示碑,禁盗窃海子棠,乱砍青叶树木等规例条;咸丰七年(1857)文昌奉谕示禁碑,禁十一月前拾海棠子实。至今暂无研究者将此两碑与保护红树林相联系。海棠实系红树之一种,三亚有海棠湾,因该处海滨自古遍布红树林,当地人遂以海棠湾称之。官府要求在特定月份前不得采集捡拾海棠籽实,是保护红树繁殖的有效措施。

海木:在各县志记载的示禁碑文中,屡次提到禁伐海木,很可能是指红树。《咸丰琼山县志》中详细记载了自万历起几次筑堤防海水侵蚀田地以及种植海木的记录:“赤土岸,在城东……岸旁余地俱种海木围护。乾隆三十年,……勘验,存案,有碑”;“坡条岸,明万历间,咸潮泛滥田稻被伤以障之。……咸丰四五年间重修,岸外有临那、水坡、五里仔三处海木护岸,立禁不许损伤,……长免税课有案存县”;“边壁岸,……外障潮水,内壅淡水,灌田数百倾。岸外并有海木护岸,立禁不许为人所损”[14]85-86。

青皮林:是珍稀香料树种,分布于海南万宁等极少数海滨地带。光绪二十七年(1901)万宁乌石“奉官立禁”碑提到禁伐海滨林木,一般认为是指青皮林。乌石乡民针对万州蛮徒经常放船来乌石,砍伐海滨树木及入山伐树伤坟谋利的行为,提请官府勒石禁止,“自示之后,乌石图界内如有坟墓之山,不准乱砍树木,凡在海滨者,亦无准乱砍树木。尚有恃强砍伐,一经该图呈按,立即拿案究惩”[15]。

示禁碑所反映的人与自然的关系调整,海滨乡民与红树、青皮林等海树之间的关系应是最近本质的一种,作为海滨屏障的防护林,其损坏效应是非常直接而狂暴的,也是乡民无法承受的。与坟山树木的风水原因相比,海树禁伐的意识和行为出自人类对自然威力的本能和直接的反应。

2.地矿的示禁与保护

“禁采石碌”碑所反映的人与自然的关系调整更为复杂。乾隆四十七年(1782)代理昌化知县儋州正堂李玉章在昌江石碌水头村立严禁私采碑一块,“为严禁私挖事。照得县属亚玉山,坐落黎地,土名石碌。向有不法民人潜入该山偷采,业经前县林封禁在案,……勒石,永远封禁。……毋违。特示”[3]1008。

此禁碑延续了历代政府的石碌封禁政策。既禁民私采铁矿,又不见官方采掘,而要“永远封禁”,显然并非仅出于环保考虑。结合《民国儋县志》地舆志及其他记载,得出这是基于风水、利益与政治多重考量和权衡的结论,客观上起到资源保护的作用。

(1)与风水相关。石碌山,又称亚玉岭、峻灵山。“石碌山为吾琼发源地脉,与古胳膊山俱为峻灵王所镇。”[16]374“亚玉岭,……为全琼之镇。……论者悉以为神灵阿护,理或然欤。”[17]为证此说不虚,《康熙昌化县志》记录自嘉庆以来因开采石碌伤及地脉而罹祸的例子:“嘉庆初年,议开一次。因而兵戈屡作,疫乱齐兴,当道据以上陈,奉命禁止。”“同治三四年间,土棍勾引洋人,希图开凿,风旱大作,年为不稔者三。同治四年腊月,兵备道孙公观、知府五公福公禀两院,请行禁止。”[16]374

(2)警惕各方逐利的危害和风险。据《康熙昌江县志》记载:“东坡所撰庙记,言之其详,山名载在旧志。道光庚子张轮山,方伯重修,特设其名,嫌其以利炫人也!”[18]896此话意指张岳崧在主持修撰《道光琼州府志》时特意隐去石碌山的名字,以免因小利而酿巨害。

(3)避免扰乱黎区的政治治理。石碌山位于黎地,黎汉关系一向紧张,开采活动引发黎乱的可能性很大。“更恐募及多人,必致煽扰,黎众生变将形于旦夕,……奚忍默容其坑陷?”[16]370

3.保护耕地

在现存的示禁碑中,唯有清光绪十八年(1892)“奉官示禁伐石碑”,体现了乡民出现保护耕地意识,可谓是朴素的环保意识萌芽。该碑禁止凿取苏寻三图大湖村多石之地石块,除了风水问题外,明确指出此举将破坏耕地,“断绝坤维,人类之精毕竭;浸至高岸变而为谷,即农夫且无可耕之地也。况兹二三年间,大湖村中□相继者,几至□人,伤人□□,防居莫甚于此”[11]401。

(四)婚姻关系

海南作为黎族和苗族世居之地,少数民族风俗各异,妇女社会空间存在多样性。在汉文的书写空间中,与女性相关的内容是非常有限的,除了烈女节妇和巨儒名臣的女性家属,并无多少女性能获得一词之关注。而碑刻中零散分布着一些关于妇女的记录,可补史撰之不足,审视女性相关的宗族、婚姻与经济等关系。

碑文记载显示,汉族地区的社会关系始终被笼罩在父权与夫权之下,祠庙碑中妇女的名字虽不鲜见,但主要是靠捐资捐田的经济行为得以列名于碑上,因此获得入祠庙享祀者更为稀见。示禁碑碑文内容因其性质,以对妇女在婚姻关系方面的经济规范和约束为主,兼有妇德的宣扬教化,同时涵盖了说媒、聘定、出嫁、改适、再醮等一系列的婚姻经济问题。

东方“奉李官立公局禁条碑”,对婚姻关系的不同阶段进行了规范:“一言定,图内女子不去夫家,或不从夫家,乱跳躲身嫁夫,此即问岳母家,若有私通串跳,此即问伊私通,并伊兄弟,不得问岳母家,违此充入公局众罚。一言定,图内女子自小出命或未典过夫家,此不得用命卖,如不用,退命回岳家。”[19]74在海南的婚俗中,出命指算合男女双方生辰八字,退命则指退回女性八字。本示禁文用地方俗语较多,费解之处不少,主要是限定了各种婚姻状态的道德和经济责任,约束了对母家的追责范围。

昌江“禁嫁女索聘碑”,关注古代高聘礼问题,折射出汉地彩礼过高的不良风气。碑文称十三图邑风俗日变,竞尚奢华,“女家不问婿之贤否,只索聘钱,男家不问女之贞淫,徒取外貌,以致婚姻论财,或百串、或七八十串不等,一有不遂,百般阻挠。”为了易俗,官方甚至直接出手,将聘礼定为三级,并规定了具体数目:“自后聘礼定为三则:始而纳采,以六串为率,既而问名,视女子年岁为限,一岁不过一串,至报星期,上户不过一十八串,中户不过十六串,下户不过十二串,永为定例。女家不得嫌礼仪之簿,男家不得责妆饰之微。古训是遵,即浇风丕变矣!” 并劝诫“嫁女择佳婿,勿索重聘。娶媳求淑女,勿计厚奁。诚千古婚姻之至”[18]893。不同于其他碑文,该碑对于女子再适问题深恶痛绝,“岂若无知女子不识从一而终之义,每有养子而嫁,以致异性乱宗,尤堪痛恨”。虽无法明令禁止,但从聘礼数目和仪式上进行了羞辱和压制, “自晓谕后,凡有仍蹈故辙者,即以过婚论。愿娶者只准给以身价,每岁不过千钱,不得与纳采、问名诸典礼并重,以示区别。庶贞者可以感其善心,淫者可以惩其逸志。且为之父母者,知纵女宣淫之丑,为之翁姑者,识任媳通奸之羞”。对于富人违反此例,“娶至三妇者,准据实指名控告,从严惩治”[20]。

关于孀妇再嫁:孀妇的社会空间,在海南的一些地区较为宽松,乾隆五十五年(1790)海口昌儒村劳氏宗祠碑记载,孀妇劳吴氏再嫁后为宗祠捐钱和肉,仍得以名入碑,可见世俗生活中对孀妇再嫁是有一定的宽容度的。禁约中对于孀妇再嫁主要关注避免经济纠纷,同治九年(1870)东方“奉官示禁碑”规定,“孀妇经苦守三年者,倘或再醮,定以一十五千为准,不得任意需索”[19]72。

妇女非命问题:因夫权压迫及婚姻生活不幸而轻生的妇女古今都不鲜见,这种行为通常引起娘家与夫家的争讼,示禁碑中主要约束禁止娘家借此勒索财物。光绪十二年(1886)“苏寻三圣娘庙护圣治安公约碑”,非孝贤妇女“而轻生殒命者,妇女外家不得乱搬夫家财务”[11]390。道光二十五年(1845)琼州府“正堂严禁给示碑”,“禁妇女偶有未顺,致倾非命,外家不得虚实影命,赫索财帛”[11]54。

(五)官民关系

示禁碑也有对官府自身行政行为的规范和纠正的重要功能。官民关系始终处于博弈和转化之中,有时官方必须做出让步调整。

明崇祯十六年(1643)备兵督学使林汝翥勒“治琼五戒碑”,一戒地方官吏激民冤坐,滥杀无辜;二戒通贼窝贼;三戒土司差役甚于虎狼;四戒以公谋私;五戒士风寡廉鲜耻[2]907。除吏风外,该碑还涉及士风,但碑文既无具体的规范,亦无处罚措施,因而没有实际意义上的操作性和约束性,只能说是一种态度的宣示。

官府确有其实的自我约束,突出体现在示禁碑中有关革除陋规的规定。“陋规”是指“规礼”“杂费”,是与国家正式税收相区别的各种名目的送礼及乱收费的总称,是困扰地方治理的一个重要因素。昌化县“裁革讼规示”表明,“无论原被告,提起诉讼均缴规钱三四串,或五六串不等,……自咸同以来有加无已,……其中有谓因讼而倾家败产者,不知凡几”[16]358。从该碑文看,革除陋规的批准流程极其复杂,准备勒石的同时,“通秉各大宪裁革讼规”[18]892,审批程序经府、道、司、巡、督等各级官批有七八次之多,这可能就是陋规不易革除之故。

目前发现与黎人相关的革除陋规碑有2通,一是乾隆四十四年(1779)立“奉宪□□碑”,严禁不法书役借称官差索扰黎人,“或借官司名色,或借差吏横眉,饬取贡香、珠料、花梨、大枝、渡船木料、豹皮、棉花、黎铜、藤竹、鹿茸、鹿鞭、熊胆、花竹、苏木等货,奔走无期,犹索脚步陋规,膏脂尽竭,乞再给示勒碑永垂严禁。……嗣后倘有书役入黎借端索扰等,捆获送究在案”[21]737。二是道光十四年(1834)乐东“奉宪永禁扰索示碑”,关乎应黎户申请,革除汛官陋规一事。该陋规作俑于嘉庆年间,黎人不堪其扰,以致破家。“朝廷设立文司武汛,原以镇抚黎人,若似此勒索赘见,多至数十余两,是扰黎也”,“自此以后……并将文武衙门一切扰黎陋规,永远禁止,以安黎众。该黎人等亦应安分守法,毋得误听汉奸勾引,诬告陷害,如有此等,亦着一并究处,各其凛遵毋违。特示”[3]1000。此外还有多项涉及官方调节汉(官民)黎关系的示禁碑文,措施可谓严厉,“为此晓谕各黎峒长总管悉知:……汉人扰黎,无论官民,照私通土苗例,发近边充军,立法何等森严”[21]740。

这些官告碑,表明官方自我约束的企图,也体现黎人受官府盘剥戕害之深。但此类弊端本就与封建的治理结构如影随形,几通革除陋规碑与禁止滋扰等示禁内容,是“屡禁不止”中的插曲,仅为暂缓矛盾激化的折中之举。

三、结 语

综上,示禁碑在其规范的领域和地域内有广泛的社会约束力,但其作用程度和时效则不一而足。民约碑作为乡民自治的重要条例和依据,其实行效果取决于多重因素,如时局变动、地方文化、士绅执行水平与乡民的配合程度等;官告碑的某些禁令则会在执行层面遇到阻碍,如官府人员变动、存案材料丢失、时局变化和政策调整导致失效等。示禁碑体系的核心在于通过批准程序赋予的法律约束力,结合碑刻材质的持久性,实现治理功能的合法性和延续性。

总体而言,海南现存示禁碑在形制、功能等方面与内陆地区无甚差别,一则起到约束与治理作用,二则起到教化之功。示禁碑文献数量虽然有限,但所规范的内容兼具了普遍性与地方特色,彰显了其所赋予的法律意义,发挥了相应的社会功能,对当前海南自由贸易港的生态文明建设、法治建设和乡村振兴等方面都具有重要的借鉴意义。除上述各项外,还有禁自尽图赖、禁乞丐流民、禁谋穴盗葬等内容,时迁事移,并适时出现了禁琼人出番、禁吸食洋烟等内容,限于篇幅,本文未能尽述,期待未来展开更多的研究。