地方政府显性债务、隐性债务与经济高质量发展

——基于非线性与长期效应的实证检验

张云晓,赵文举

(1.国家自然科学基金委员会 科学传播与成果转化中心,北京 100085;2.中国地质大学(武汉)经济管理学院,武汉 430074)

0 引言

经济高质量发展需要注意防范和化解重大金融风险,其中,加强地方政府债务管理是经济高质量发展的内在要求[1]。目前我国地方政府负有担保责任和可能承担救助责任的债务总额在2013年底已超过9万亿元,地方政府的隐性债务隐含着对我国经济发展造成的巨大压力。2019年以来,随着地方政府债务限额、风险预警以及债务预算管理等相关措施的出台,地方政府债务风险得到了一定程度的管控,但是由于隐性债务本身具有隐蔽性和破坏性的特点,地方债务风险敞口仍然巨大。因此,重视地方政府隐性债务治理,挖掘地方政府债务对经济高质量增长的深层次影响机理,是目前管控地方政府债务风险,促进经济高质量发展的重要内容。

地方政府债务对经济高质量发展的影响作用具有不确定性。理论上讲,地方政府债务对经济高质量发展的影响是其对经济速度影响的外延。部分学者秉承政府债务持续促进经济增长的观点,认为不管地方政府的举债时限如何,财政赤字与政府债务都能推动经济增长[2]。而持新古典主义观点的Greiner(2013)[3]则认为从长期来看,政府债务挤出私人资本,不利于经济的长期增长。此外,也有学者认为地方政府债务在达到某个阈值之前,能发挥对经济增长的促进作用,而超过这个阈值之后,政府债务则会破坏经济增长的可持续性。基于以上观点,地方政府债务对经济高质量发展的影响也可能具有不确定性,事实上更为复杂的情况是,不同于经济数量增长的内涵,高质量增长不但包含着量的积累,还兼顾了效率、结构、环境、社会福利等多个层次的内容。因此,政府债务如何对经济高质量发展发挥作用,对经济高质量发展的哪些内涵发生了作用,成为一个极具研究价值的话题。

本文根据Brixi(1998)[4]提出的财政风险矩阵,测算了我国地方政府的显性债务与隐性债务的规模。构建地方政府债务的二次项验证了政府债务与经济高质量发展的“倒U”型关系,并运用门槛回归模型计算了地方政府显性债务、隐性债务和综合债务影响经济高质量增长的门槛值。进一步分析中,本文挖掘了地方政府债务影响经济高质量发展的具体机制,并验证了政府债务对经济高质量发展影响的长期变动性。

1 理论分析与研究假设

早期古典经济学派对地方政府举债持悲观态度,认为政府举债会抑制经济增长,主要是因为政府举债会将私人生产资金投向金融领域,这不仅会阻碍企业扩张,也会带来市场利率上扬,最终抑制实体经济发展。同时,用政府的举债行为来填补收支赤字也会降低资源配置效率,减弱政府公信力。持“抑制论”观点的学者亦认为政府债务将推高市场利率,挤压私人投资和创新,并最终会损害国民福利[5],显然,投资、创新与福利已经包含了经济高质量发展的基本内涵。扩张的政府债务会迫使政府印钞还债,带来严重的通货膨胀,损害地区经济增长[6]。也有学者从长远视角观察政府债务的破坏性,认为政府债务的膨胀会带来长期危害,对未来的经济发展无所裨益[7]。国内不少学者也秉承“抑制论”的观点,认为地方融资平台数据不透明,负债率高企,贷期长、存期短等问题均会对经济高质量发展造成破坏[8]。地方债能够推高土地价格,过高的地价会阻碍地区产业结构升级,使经济发展长期被禁锢在低端水平[9]。

与早期古典学派持不同观点,凯恩斯学派认为政府举债是刺激经济运行的重要条件之一。凯恩斯学派认为,政府的负债行为以及基于负债的经济刺激计划,将扩大社会需求,缓解经济衰退与失业问题,最终促进经济发展和社会稳定。无论是长期还是短期,政府债务都会对产出产生持续的积极影响[10]。政府举债行为将扩大公共基础建设投资,将资金投入保障人民健康、促进教育发展等民生领域,从而提高人民福利水平和经济发展质量[11]。在经济生产效率、产业结构、要素配置以及科技水平等资源禀赋较好的地区,政府债务会进一步提升地区的经济发展质量,促进经济的又好又快发展[12]。

在综合了上述两种理论观点之后,学术界出现了政府债务与经济高质量发展之间存在非线性关系的观点。秉持这一观点的学者不否认短期内地方政府债务在扩大基础投资,促进经济增长,改善福利民生方面的积极作用,但强调政府债务过度扩张会通过“挤出效应”降低地区经济发展的质量。长期情境下,李嘉图等价无效,高负债导致国民储蓄下降进而使区域投资萎缩,政府负债对经济发展的影响便会出现拐点[13]。基于此,本文提出:

假设1:地方政府债务对经济高质量发展具有负向影响,地方政府债务规模的扩大不利于地区经济高质量发展。

假设2:地方政府债务对经济高质量发展具有正向影响,地方政府债务规模的扩大会促进地区经济高质量发展。

假设3:地方政府债务对经济高质量发展的影响呈现“倒U”型。在达到某个阈值之前,地方政府债务促进经济高质量发展的提高,超过阈值则发挥抑制作用。

2 研究设计

2.1 地方政府债务规模的测算

Brixi(1998)[4]提出财政风险矩阵,用显性(explicit)、隐性(implicit)、直接(direct)、或有(contigent)这四个属性刻画地方政府债务边界。本文按照财政风险矩阵并借鉴赵文举和张曾莲(2020)[14]的研究,在数据可得的情况下对我国2011—2020 年的地方政府债务进行了测算,按矩阵划分政府债务类别及测算指标,如表1所示。

表1 地方政府债务类别与指标界定

本文采用了2011—2020 年我国30 个省份(不含西藏和港澳台)的数据,养老金缺口数据为《中国统计年鉴》中各省份职工工资乘以固定比例8%计算得到;政府债券、PPP 和城投债的数据来源于Wind 数据库;国有企业债务数据以及商业银行不良贷款数据来源于EPS 数据库中的中国企业数据库与中国金融数据库。

2.2 变量与模型

(1)被解释变量:经济高质量发展。本文采用《中国经济增长质量发展报告》所披露的中国经济增长质量指数作为经济高质量发展的代理变量。并按照报告披露的测算方法对经济增长效率、增长稳定性、增长结构、福利变化与成果分配、国民经济素质以及资源利用与生态环境代价六个维度指标进行更新,以此研究地方政府债务影响经济高质量发展的效果和具体机制。

(2)解释变量:地方政府债务。分别用测算出的地方政府显性债务、隐性债务和综合债务规模与各地区年末常住人口规模的比值作为地方政府显性、隐性和综合债务的代理变量。

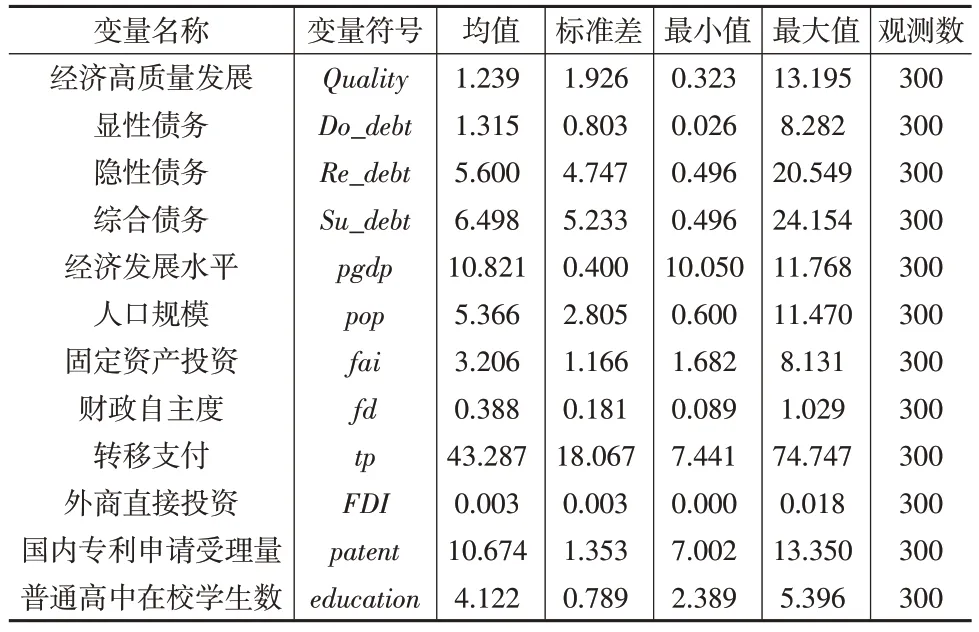

(3)控制变量。选取了经济发展水平、人口规模、固定资产投资、财政自主度、转移支付、外商直接投资、国内专利申请受理量和普通高中在校学生数作为控制变量。其中,经济发展水平用各地区本年人均国民生产总值的对数来衡量;人口规模用各地区年末常住人口数的对数来衡量;固定资产投资用各地区本年新开工项目计划总投资额的自然对数来衡量;财政自主度用人均预算内财政收入/人均预算内财政总支出来衡量;转移支付用各地区各年度转移支付金额的自然对数来衡量;外商直接投资用各地区外商直接投资额/地区GDP 来衡量;国内专利申请受理量用各地区国内专利申请受理量的对数来衡量;普通高中在校学生数用各普通高中在校人数的自然对数来衡量。变量描述性统计如表2所示。

表2 变量描述性统计

本文通过平方项模型和门槛效应回归两种方法来检验地方政府债务对经济高质量发展是否存在非线性影响。平方项模型为:

模型(2)和模型(3)分别为地方政府债务对经济高质量发展影响的单一门槛和双重门槛。

其中,Debtit代表第i个省份第t年的地方政府显性债务(Do_debt)、隐性债务(Re_debt)和综合债务(Su_debt),在平方项模型中为解释变量,在门槛模型中同时为解释变量和门槛变量;Debti2t是地方政府债务的平方项,包括显性债务平方项(Do_debt2)、隐性债务平方项(Re_debt2)和综合债务平方项(Su_debt2);Xit为控制变量组;α0、α1、α2、…、αi为回归系数,εit为残差项;q为地方政府债务对应的门槛值;I(·)为指示函数,I取1时表明指示函数被满足,反之I取0。

3 实证结果分析

3.1 平方项模型回归分析

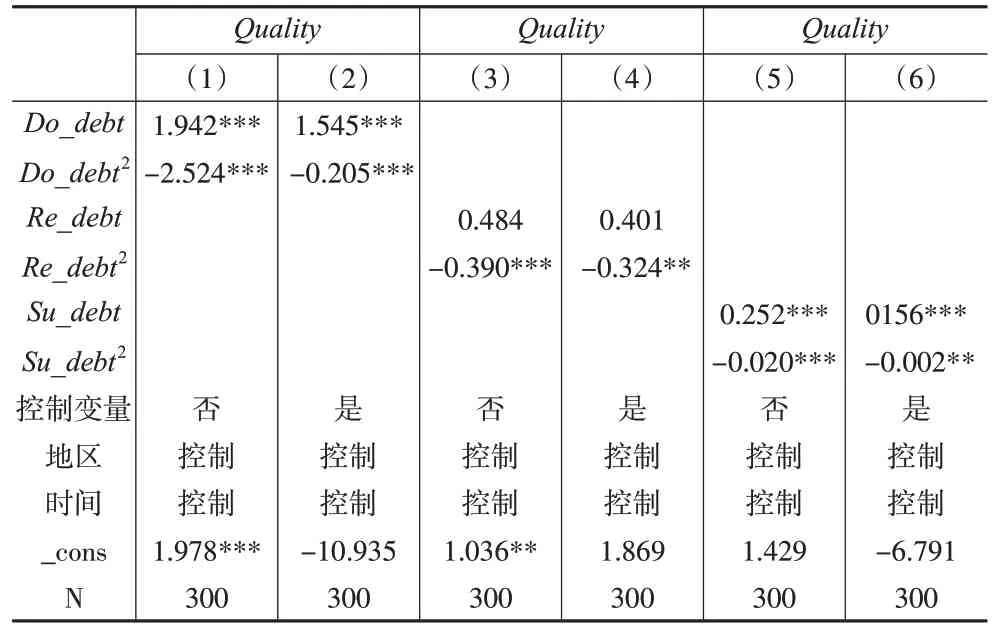

Hausman 检验显示,固定效应模型具有更好的有效性,因此,本文选择固定效应模型进行回归,结果如表3所示。可以看出,在没有加入控制变量时,显性债务和综合债务的一次项对经济高质量发展均呈显著的正向影响,相应的债务指标二次项均对经济高质量发展呈显著的负向影响。在加入控制变量之后,回归结果没有发生变化,因此显性债务和综合债务与经济高质量发展呈现显著的“倒U”型的关系。而隐性债务的回归结果显示,隐性债务对经济高质量增长的一次项为正,但没有通过显著性检验,二次项显著为负,因此隐性债务与经济高质量发展之间有大致的“倒U”型关系。这说明当地方政府债务累积到一定规模之前,地方政府债务对经济高质量发展有一定的促进作用,但地方政府债务规模达到阈值之后,会不利于经济高质量发展。假设3得到初步验证。

表3 平方项模型回归结果

3.2 门槛模型回归分析

本文运用门槛效应模型对两者关系进行再次检验,先进行门槛存在性检验。表4 结果表明,显性债务、隐性债务和综合债务在单一门槛检验中最为显著,且披露了单一门槛值,结合二次项回归得出的“倒U”型结论,本文选取单一门槛模型进一步研究地方政府债务与经济高质量发展的非线性关系。

表4 门槛存在性检验

表5的列(1)、列(2)展示了地方政府显性债务对经济高质量发展的门槛回归结果。在达到显性债务门槛值6.501 之前,地方政府显性债务显著正向影响经济高质量发展,说明地方政府显性债务在积累初期发挥了促进经济高质量发展的积极作用。而当显性债务超过阈值之后,地方政府显性债务显著负向影响经济高质量发展,说明超过阈值之后的地方政府显性债务抑制了经济高质量发展。出现这种现象的原因可能是,地方政府显性债务主要流向了公益项目以及基础设施等领域,且债务积累初期并没有很大的还本付息压力,但显性债务一旦超过阈值,还本付息压力增大,其流向可能发生变化,从而不利于经济高质量发展。

表5 门槛效应回归结果

表5的列(3)、列(4)展示了隐性债务与经济高质量发展的回归结果。在达到地方政府隐性债务门槛值11.122之前,地方政府隐性债务与经济高质量发展之间的影响为正但不显著,而在超过阈值之后,隐性债务便发挥了对经济高质量发展显著的抑制作用。这与二次项回归中得出的结论相一致,说明隐性债务积累初期对经济高质量发展的正向影响可能存在更复杂的因素干扰。隐性债务对经济高质量发展可能有更隐蔽的破坏性,这种隐蔽性需要在进一步的研究中加以挖掘。

表5的列(5)、列(6)展示了综合债务与经济高质量发展的回归结果。在达到地方政府综合债务门槛值10.390之前,地方政府综合债务显著正向影响经济高质量发展,而在超过阈值之后,综合债务显著抑制了经济高质量发展,这也说明地方政府综合债务对经济高质量发展具有显著的“倒U”型影响。

3.3 稳健性检验

(1)内生性问题。为了缓解可能存在的内生性问题,将经济高质量发展滞后一期并重新进行回归,结果(略)显示,三类地方政府债务与经济高质量发展之间的“倒U”型关系没有发生变化,这表明本文的结论具有稳健性。

(2)更换回归方法。采用系统GMM 方法对模型重新进行回归,结果(略)显示,加入了经济高质量发展的滞后项之后,回归结果没有发生变化,说明本文的结论具有稳健性。

4 进一步分析

4.1 政府债务影响经济高质量发展的机制分析

为了挖掘地方政府债务究竟通过何种机制影响经济高质量发展,本文将显性债务、隐性债务、综合债务分别与经济高质量发展的六个维度进行回归,结果如表6 所示。可以看出,不管是显性债务、隐性债务还是综合债务,在经济高质量发展的六个维度中,增长效率、增长结构和福利变化与成果分配三个维度的一次项显著为正,二次项显著为负,说明政府债务与经济高质量发展的以上三个维度呈现“倒U”型关系。而增长稳定性、资源利用与生态环境代价以及国民经济素质三个维度均未检验出“倒U”型关系。地方政府债务在达到阈值之前,通过提高经济增长效率、改善经济增长的结构以及优化福利变化与成果分配,将资源投身于切实关乎人民群众福祉的工作中去,从而提高了经济发展质量。在债务积累达到阈值之后,亦是对以上三个维度产生负面影响,最终抑制了经济高质量发展。

4.2 政府债务对经济高质量发展影响的长期动态性

当前关于地方政府债务对经济高质量发展影响的研究缺乏对时间动态性的考察。事实上,前文研究中地方政府隐性债务与经济高质量发展的“倒U”型关系并不明显,主要体现在达到阈值之前,理论上本该对经济高质量发展发挥积极作用的隐性债务其影响作用并不明显。因此,本文推测在达到阈值之前隐性债务可能存在隐蔽的破坏性。为了深入挖掘这种隐蔽的破坏性,本文构建面板向量自回归模型(PVAR 模型),通过PVAR 模型的信息挖掘工具——脉冲响应函数,探究地方政府债务一个单位的正向冲击对经济高质量发展随着时间的影响过程。需要指明的是,PVAR 模型有自身的建模条件,其要求参与建模的变量均为平稳变量,否则考虑建立具有协整约束的向量自回归模型(PVEC模型)。单位根检验显示,显性债务、隐性债务和综合债务与经济高质量发展均为平稳序列,因此,本文选择建立PVAR模型。最终获得脉冲响应函数图,如图1所示。

从图1(a)可以看出,显性债务一个单位的正向冲击带来了经济高质量发展的上升,随时间推移逐渐上升并最终保持平稳。这说明显性债务的单位增量从始至终都对经济高质量发展产生积极作用,因而在显性债务积累的初期,其发挥显著的正向作用。需要指出的是,脉冲响应函数刻画的是单位变量的正向冲击随时间的演化关系,而不涉及量的积累。因此,由脉冲响应函数得出的单位显性债务正向影响经济高质量发展的结论,与其随着量的增加呈现的负相关“倒U”型关系并不矛盾。

从1(b)可以看出,隐性债务一个单位的正向冲击对经济高质量发展的影响存在两个阶段的作用:先是带来了经济高质量发展的微弱上升,随后在第三期达到最高点之后开始迅速下降,并在第七期到达零,并继续下降到负值。这说明地方政府隐性负债具有时间上的破坏性,随着时间的推移,一个单位隐性债务的影响力持续下降,并最终带来了负向影响。这验证了在隐性债务积累的初期,其对经济高质量发展的积极影响并不明显,正是隐性负债隐蔽的破坏性抑制了这种正向影响。当前中国经济处在转型的关键时期,管控隐性债务、让隐性债务走上明面是促进经济高质量发展的重要举措。

从图1(c)可以看出,综合债务一个单位的正向冲击带来了经济高质量发展的上升,在第四期达到最高点,之后开始缓慢下降。由此可见,地方政府综合债务对经济高质量发展的影响应该是显性债务与隐性债务综合作用的结果。隐性债务对经济高质量发展的长期破坏性拉低了综合债务的影响,并随着时间的推移最终使这种影响力消逝。

5 结论与建议

本文利用2011—2020 年我国30 个省份的面板数据,运用二次项回归与门槛效应模型,研究了地方政府显性、隐性和综合债务对经济高质量发展的影响。研究发现:(1)显性债务、隐性债务与综合债务均与经济高质量发展呈现“倒U”型关系,显性债务、隐性债务、综合债务的单一门槛值分别为6.501、11.122、10.390。在政府债务积累达到阈值之前,其发挥对经济高质量发展的积极作用,当地方政府债务超过阈值时则会不利于经济高质量发展。(2)地方政府债务主要通过影响经济增长效率、增长结构以及福利变化与成果分配三个方面来影响经济高质量发展。(3)地方政府债务具有长期动态性,其中,在政府债务的正向影响阶段,显性债务的积极影响具有较好的持续性,隐性债务在长期却抑制了经济高质量发展,这说明隐性债务具有隐蔽的破坏性。

基于以上研究结论,提出如下建议:(1)重视并发挥地方政府债务对经济发展质量的非线性作用[15],对于政府债务的治理应采取适度原则,在合理范围之内发挥政府债务扩大基础设施投资,改善民生福利的积极作用。(2)严格控制债务规模尤其是隐性债务规模,加快财政体制改革,将政府债务真正置于预算的全面管理之下。(3)重视政府债务在促进经济增长效率、增长结构和福利变化与成果分配上的作用,优化政府债务融资支出结构。(4)隐性债务具有隐蔽性和时间上的破坏性,应更加注重规范当前政府融资行为,不应仅是放开地方政府的举债权,更应该进行顶层设计,设置地方政府事权与财权相统一的体制机制,标本兼治,彻底根除地方政府隐性债务隐患。