黄河流域城市群能源-经济-环境-科技耦合协调水平评价

李治国,李兆哲,高玮浓

(中国石油大学(华东)经济管理学院,山东 青岛 266580)

0 引言

2021年10 月,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》将黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,凸显了黄河流域在国家发展全局中的重要地位。随着物联网、人工智能、云计算等高新技术的不断发展,科技助推黄河流域高质量发展的作用不断显现,由此,如何协调能源、经济、环境、科技四元系统的发展,在能源消耗、经济发展、环境保护、科技进步之间找到平衡点,是现阶段实现黄河流域高质量发展亟待解决的问题。

对于能源、经济、环境和科技关系的研究经历了“环境-经济”“能源-经济”等二元系统向多元系统逐渐演化的过程。在“环境-经济”二元系统研究方面,Grossman 和Krueger(1991)[1]提出了环境库兹涅茨曲线(EKC),反映了理想状态下环境质量与经济发展之间的“倒U”型关系。之后,部分研究根据中国现实情况验证了EKC 曲线真实存在[2],但也有研究通过实证检验否认了EKC 曲线的存在[3]。而针对“能源-经济”二元系统,Ashish 和Zhang(2017)[4]认为能源效率能够有效带动经济增长,但区域之间存在差异。随着研究的不断深入,二元系统向多元系统拓展,有关3E系统(Energy-Economy-Environment)的研究逐渐兴起。逯进等(2017)[5]在分析中国四大地区2E与3E系统耦合关联性的基础上,探究了区域三元统交互关系的时空变化特征,并提出虽然三元系统具有相对独立性,但提升各自发展水平有助于三者协调共进。现阶段针对三元以上的多元系统研究还较少[6,7],难以清晰地展示多系统内部的相互影响关系。总体来看,针对3E 系统的研究已经取得了较为丰富的成果,但探究能源-经济-环境-科技耦合协调发展的研究却相对较少,并且以往研究较多集中于省级层面,较少有研究通过城市群视角更加微观地考察区域耦合协调发展现状,因此,本文考虑到黄河流域高质量发展的重要战略地位,拟从城市群视角对该区域能源-经济-环境-科技耦合协调水平进行评价。

1 研究设计

1.1 研究区域与数据来源

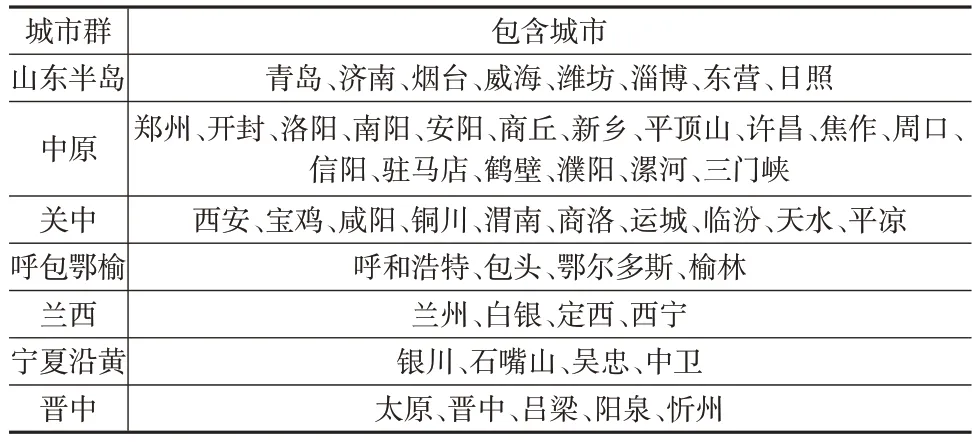

本文考虑到数据的可获得性,选取黄河流域七大城市群中52个城市作为研究对象,具体城市如下页表1所示。本文数据主要来源于2012—2021年各省份统计年鉴以及相关统计公报,个别缺失值采用插值法进行填补。

表1 黄河流域城市群所含城市

1.2 研究方法

1.2.1 综合发展评价模型

先对数据进行标准化处理以消除量纲差异,同时为确保赋权的客观性,运用熵权法确定各指标权重及最终得分,其公式为:

其中,Uiλ为i城市λ系统的综合得分,wj为熵权法所得的第j项指标权重,xij为城市i指标j的标准值。

1.2.2 耦合协调度模型

运用多目标线性加权法计算出能源-经济-环境-科技系统的综合评价指数,其公式为:

其中,Ti为能源-经济-环境-科技系统的综合评价指数,Ui1、Ui2、Ui3、Ui4分别为能源、经济、环境、科技子系统的综合评价指数,α、β、γ、δ表示各子系统权重,本文设四个子系统权重相同,即

同时,计算四系统的耦合度,其算法为:

最终,利用耦合度C和综合评价指数Ti得到耦合协调度D来代表耦合协调水平,其算法为:

借鉴文献[8],根据D值将耦合协调发展程度划分为十级(见表2)。

表2 耦合协调度等级评判标准

1.2.3 空间计量模型

先使用空间自相关模型检验黄河流域四元系统空间集聚情况,随后考虑到现阶段数字基础设施已经成为推动经济高质量发展、能源效率提高、技术创新突破的中坚力量[9,10],借鉴文献[11],选取每百人移动电话数、每百人互联网宽带接入用户数、人均电信业务量指标对数字基础设施进行衡量,并使用熵权法进行测算。空间计量模型如下:

式中,Dit为能源-经济-环境-科技耦合协调水平,Wij为邻接权重,digit为数字基础设施发展指数,controlit为一组控制变量,β、γ为待估系数,η、ξ为空间自回归系数,δt为时间固定效应,θi为城市固定效应,εit表示随机干扰项。借鉴文献[12],选取政府干预程度、城镇化水平、对外开放水平、金融发展程度作为控制变量,分别采用地方财政支出占地区生产总值比重、城镇人口占总人口比重、进出口总额占地区生产总值比重、存贷款余额之和占地区生产总值比重进行衡量。

1.3 指标体系构建

借鉴文献[5,13],依据科学性、可获得性等原则,本文使用19 项指标对黄河流域城市群能源-经济-环境-科技四元系统综合水平进行衡量(见表3),其中亿元GDP能耗使用能源消耗量/地区生产总值进行测算。

表3 黄河流域能源-经济-环境-科技系统综合评价指标体系

2 实证分析

2.1 能源-经济-环境-科技综合发展指数评价结果分析

黄河流域七大城市群各子系统及整体综合评价指数如下页表4所示,由于篇幅有限,本文仅展示2011年、2013年、2015 年、2017 年、2020 年的结果,从黄河流域整体来看,能源-经济-环境-科技系统综合评价指数总体呈稳定上升态势,由2011 年的0.450 上升至2020 年的0.480。分城市群来看,除呼包鄂榆城市群外,其余城市群整体综合评价指数均有不同幅度提升,主要原因在于呼包鄂榆城市群能源和经济系统发展指数下降幅度较大,产业结构倚能倚重,资源型产业转型升级难度大,中心城市能级不高、辐射带动能力较弱等问题制约着该区域整体发展。此外,借鉴文献[14],若子系统综合评价指数极差大于0.3,则记为滞后型,具体包括能源滞后型、经济滞后型、环境滞后型和科技滞后型四个亚类;若小于等于0.3,则记为均衡型。分别计算2011 年、2014 年、2017 年和2020 年四元系统极差值,能够发现各城市群均属于科技滞后型,科技发展明显落后于能源、经济、环境发展,但具有上升趋势。

表4 黄河流域城市群能源-经济-环境-科技子系统与整体综合评价指数

2.2 能源-经济-环境-科技耦合协调发展时空演变分析

各城市群及流域整体的耦合协调度类型如表5所示,受篇幅限制,仅展示2011 年、2013 年、2015 年、2017 年、2019年、2020年的结果。从区域分布特征来看,该区域耦合协调程度大致表现为下游>中游>上游,主要原因可能是下游地区原本基础设施条件优越,产业结构相较中上游地区而言更为多元,区位优势也有利于对内对外贸易发展,造就了下游地区耦合协调水平相对较高的局面,而中上游地区受制于自然条件,加之资源依赖型城市与老工业城市占比较高,产业发展滞后,产业结构单一,并且在发展过程中承接了下游地区转移的产业,导致产业结构难以进行有效调整,倚能倚重发展导致环境污染加剧,而且相较下游地区而言,中上游地区人才、企业引进政策缺乏吸引力,科技创新支撑平台较少,科技发展缓慢;此外,上游部分地区贯彻生态文明建设全局理念,承担生态保护角色,依靠生态补偿制度补偿经济发展,导致经济发展难以与其余系统发展相协调,进而耦合协调发展程度较低。

表5 黄河流域城市群及流域整体耦合协调类型

2.3 能源-经济-环境-科技耦合协调度空间自相关分析

本文利用邻接权重矩阵进行空间自相关分析。首先进行全局空间自相关检验,所得全局莫兰指数如表6 所示,从中可以看出,在研究期间内莫兰指数均为正值且均通过了显著性检验,但空间相关性系数有所降低。

表6 黄河流域全局莫兰指数

为更加清晰地观察各地级市集聚特征及时空跃迁路径,借鉴文献[15],将能源-经济-环境-科技耦合协调发展水平划分为四种空间关联模式:(1)高水平集聚区(HH),该地区与邻近地区耦合协调发展水平均较高,且存在正向关联;(2)发展过渡区(LH),该地区耦合协调发展水平明显低于邻近地区,且存在负向关联;(3)低水平集聚区(LL),该地区与邻近地区耦合协调发展水平均较低,且存在正向关联;(4)辐射带动区(HL),该地区耦合协调发展水平明显高于周边地区,且存在负向关联。随后采用文献[16]提出的时空跃迁法,分析2011—2020年黄河流域城市群内各地域四元系统耦合协调发展水平空间关联模式的动态变化,跃迁路径主要包括跃迁至相邻象限、跃迁至相间象限、未发生跃迁且与周边地区存在正向关联或负向关联四种情况。

根据所划空间关联模式可以得到该区域2011 年、2014年、2017年、2020年各城市耦合协调发展水平集聚情况,如表7 所示。集聚特征主要表现为:下游地区主要落在高水平集聚区,中上游大部分地区落在低水平集聚区,且各地区发展水平之间呈现正向关联,而省会城市除济南、郑州外,大多落在辐射带动区,地区差异显得尤为突出。对跃迁路径而言,多数城市未发生跃迁,具有较强的空间稳定性,只有少数城市发生了跃迁现象,且跃迁路径存在差异:大部分跃迁路径表现为跃迁至相邻象限,个别城市跃迁路径表现为跃迁至相间象限。

表7 黄河流域地级市能源-经济-环境-科技耦合协调集聚情况

2.4 能源-经济-环境-科技耦合协调度驱动因素分析

通过Hausman、LR和Wald检验,可知个体固定效应的SDM模型为最优选择。为了更加全面地测度数字基础设施对能源-经济-环境-科技耦合协调发展水平的空间溢出效应,将总效应分解为直接效应与间接效应,分解结果见表8。从中可以看出,数字基础设施的发展无论对本地区还是对周边地区四系统耦合协调发展水平而言均具有正向促进作用,但对周边地区的影响较小。可能原因是数字基础设施条件的完善不仅提高了区域生活的便捷程度,有利于吸引专业化人才集聚,形成人才优势,而且为经济、科技发展提供了强有力的平台支撑,共同推动了区域创新发展,科技创新水平的提高有利于促进能源效率提高,减轻环境污染程度,经济高质量发展水平进而得到提升,促使能源-经济-环境-科技四系统协调向好发展。并且数字基础设施的发展使得地理边界逐渐模糊,区域间交流合作更加高效,有利于发展水平较高的地区发挥辐射带动作用,给予周边地区资源、技术等支持,从而促进周边地区耦合协调发展水平进一步提高。

表8 空间效应分解结果

3 结论

本文以黄河流域七大城市群作为研究对象建立了能源-经济-环境-科技耦合协调发展指标体系,采用综合发展评价模型、耦合协调度模型、空间计量模型等方法,测算该区域2011—2020 年能源-经济-环境-科技四元系统发展水平及耦合协调度,在此基础上利用空间计量模型探究耦合协调度时空演变格局及外部驱动因素,主要结论如下:(1)2011—2020 年黄河流域能源-经济-环境-科技系统综合评价指数总体呈稳定上升态势。从系统滞后类型来看,各城市群均属于科技滞后型,科技发展明显落后于能源、经济、环境发展。(2)在研究期间内,黄河流域四元系统耦合协调度有所提升,由勉强协调提高至初级协调,黄河流域耦合协调度区域分布特征表现为下游>中游>上游。(3)各地级市能源-经济-环境-科技耦合协调发展存在显著正空间相关性,但存在弱化倾向,少数地级市集聚特征发生了跃迁现象,跃迁路径存在差异。对驱动因素而言,数字基础设施已经成为推动黄河流域能源-经济-环境-科技耦合协调发展的重要外部驱动力。