某工程鱼道进鱼口布置的水力学模型试验研究

李朋飞,孙庆丰

(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130021)

0 引 言

人类为了自身的生存和发展已修建了许多水利工程,水利工程虽能带来社会经济效益,但却造成了江河阻隔,阻断了鱼类上溯的洄游通道,破坏了河流生态系统[1_2]。鱼道,也称为鱼梯,是一种能使洄游性鱼类在各种水利工程中(如水电站,水闸等)实现上溯洄游的设施[3]。鱼道进鱼口是鱼类溯河游进鱼道的入口,进鱼口的布置直接决定过鱼效果。一般而言,鱼道进鱼口宜布置在常有水流下泄、鱼类经常聚集的地方,并避免进口附近出现泥沙淤积、漩涡、水跃和回流等现象[4_5]。鱼道进鱼口水流条件决定了一个鱼道的设计是否成功。因此,在鱼道修建前对鱼道进鱼口的水力特性进行研究是很有必要的。

本文以珠江流域某工程鱼道进鱼口为例,通过采取水力学模型试验方式,对鱼道进鱼口水流条件进行试验,试验内容包括进鱼口区域流速分布和流态等,再根据试验结果来评价进鱼口布置方案。本文对在距离大坝下游较远处的鱼道进鱼口布置有一定借鉴作用。

1 工程概况

2 鱼道进鱼口原布置方案及进鱼口流速要求

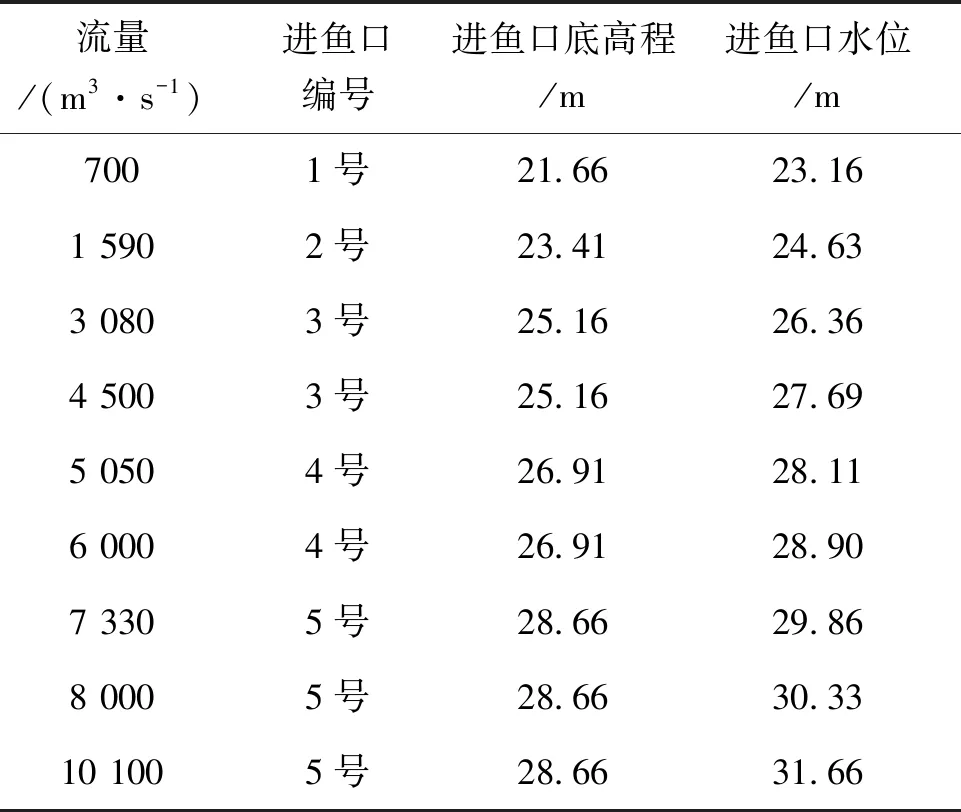

在坝下游鱼道布置5个进鱼口,进鱼口从上游至下游依次编号为1~5号,进鱼口沿水流流向向右岸外扩,扩散角约14°。进鱼口轴线垂直于鱼道轴线,1~5号进鱼口高程分别为21.66、23.41、25.16、26.91、28.66 m,1~5号进鱼口运行水位分别为23.16、24.63、26.36、28.11、29.86 m,鱼道及进鱼口布置如图1所示。

图1 鱼道进鱼口原布置方案

根据规范及设计要求,鱼道进鱼口区域河道流速需大于等于过鱼对象的感应流速,且小于等于过鱼对象的耐久游泳速度。对主要过鱼对象的游泳能力进行测试研究,确定感应流速按0.20 m/s控制,耐久游泳速度按1.00 m/s控制。

3 模型设计

根据河道特征、河床形态、地形特点,并结合试验场地和供水条件,将模型确定为定床正态模型,比尺为1∶80。模型按重力相似准则进行设计。模型雷诺数Re≥1 000,保证模型水流处于紊流区;模型水深h>3.0 cm,模型表面波速v>23 cm/s,满足表面张力限制条件。与试验有关的各参数比尺如表1所示。

表1 模型物理量比尺参数表

模型模拟从坝轴线上游3.0 km处至坝轴线下游2.8 km处共5.8 km长的范围。库水位测点位于坝轴线上游0.1 km处主河槽深泓线位置,尾水控制断面为坝下游2.649 km处。

为确保模型制作精度,平面放样采用平面导线控制系统,平面误差在±10 mm以内;地形制作采用断面法,地形高程误差控制在±2 mm以内;一些主要建筑物轴线角度误差控制在±0.01°以内。对河道局部复杂地形,如两岸汇入的溪沟、滩岛以及石梁等,为提高制作精度,采用加设局部断面和查找局部地形的方法制作。模型中地形采用水泥砂浆抹制;水工建筑物按比尺缩制,溢流堰和纵向混凝土围堰采用水泥砂浆刮制;泄水闸闸墩和电站导墙采用有机玻璃制作;左右岸电站厂房用塑料灰板制作;鱼道边墙采用苯板制作,详见图2。

图2 鱼道模型试验照片

模型中流量采用三角形量水堰和矩形量水堰测量,水位和地形高程采用水位测针和NA2型水准仪测量,流速和流向采用NKY02—1型旋桨式流速仪、VDMS流场实时测量系统测试。各设备和测量仪器均经过检验和率定,精度满足要求。

4 模型试验结果与分析

根据本工程运行调度情况,选取几个特征流量进行模型试验,详见表2。

表2 鱼道进鱼口原布置方案模型试验汇总表

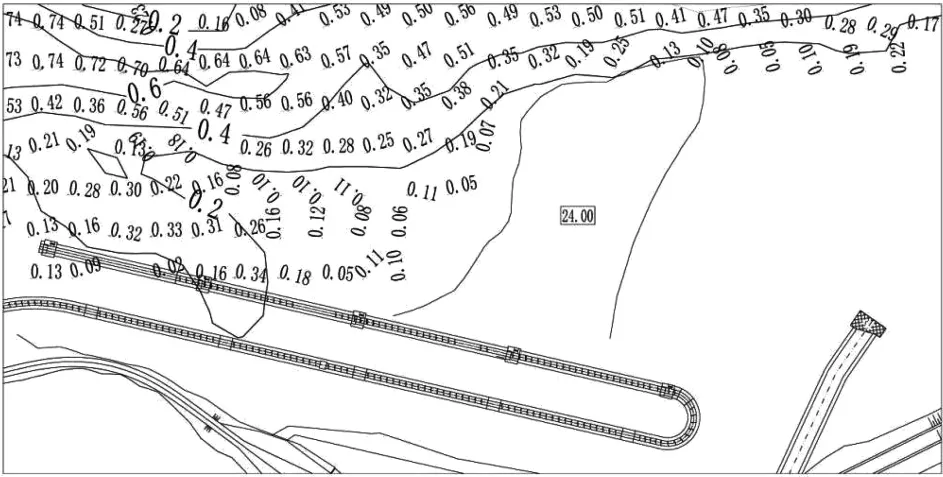

当流量在700~3 080 m3/s之间时,主河道流速随着流量的增加而增大,流速值介于0.8~2.0 m/s之间,靠右岸边60 m宽范围内流速都小于1.0 m/s。流量在700~1 590 m3/s之间时,1号和2号进鱼口处水流呈回流流态。流量在3 080 m3/s时,2~4号进鱼口处水流呈回流流态,回流区顺水流方向长250~350 m,垂直鱼道轴线方向宽80~100 m,回流流速值多在0.2~0.4 m/s范围内。因此,当流量在700~3 080 m3/s之间时,河道岸边流速虽小于1.0 m/s,但进鱼口处在回流区,水流条件不满足过鱼要求。

当流量在4 500~6 000 m3/s之间时,主河道流速增大到2.16 m/s,5号进鱼口及下游侧流速小于1.0 m/s,3号和4号进鱼口无回流,水流条件满足过鱼要求。

当流量在7 330~10 100 m3/s之间时,主河道流速大于2.0 m/s的范围增大,流速较大区域主要位于主河道中部,5号进鱼口及下游侧流速小于1.0 m/s,水流条件满足过鱼要求。

以上部分试验结果如图3~图6所示。

图3 原布置方案鱼道进鱼口流速图(流量700 m3/s)

图4 原布置方案鱼道进鱼口流速图(流量3 080 m3/s)

图5 原布置方案鱼道进鱼口流速图(流量4 500 m3/s)

图6 原布置方案鱼道进鱼口流速图(流量7 330 m3/s)

综上,当流量小于3 080 m3/s时,鱼道1~4号进鱼口存在回流区,回流区长度约300 m、宽度约90 m,水流条件不满足过鱼要求,需调整鱼道进鱼口布置。

5 鱼道进鱼口布置方案调整与试验验证

为改善鱼道进鱼口水流流态,对原方案的鱼道轴线和进鱼口形式进行调整。调整鱼道轴线线型,将3~5号进鱼口之间轴线改为以半径1 277 m的圆弧连接;将1~2号进鱼口之间轴线改为顺水流方向的弧线。进鱼口轴线调整为与鱼道轴线呈45°夹角。为消除回流,在2号进鱼口向下游至4号进鱼口的左侧区域开挖宽度约20 m的导水渠道。为限制流速,在1号进鱼口上游增设整流设施,此整流设施同时可以起到拦鱼的作用,本文将之命名为整流拦鱼坎,其顶高程27.50 m。调整后的鱼道进鱼口布置如图7所示。

图7 调整后的鱼道进鱼口布置方案

根据本工程运行调度情况,选取几个特征流量进行模型试验,详见表3。

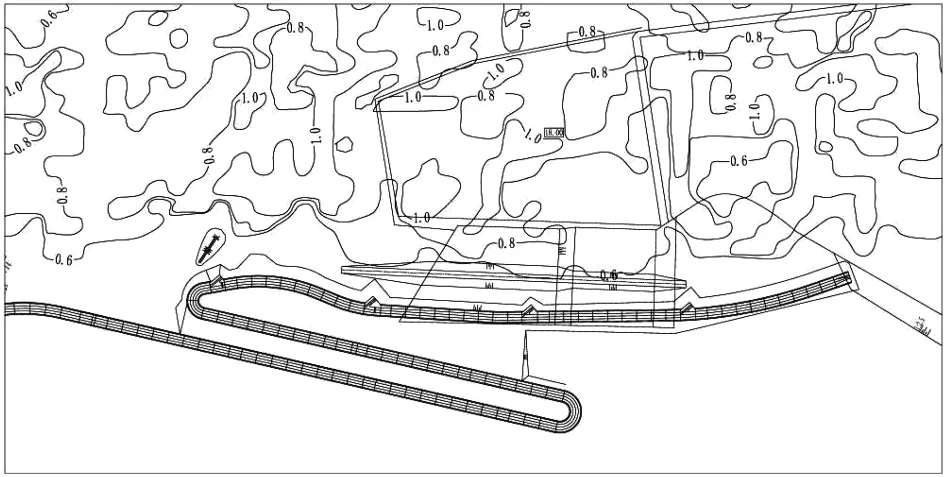

当流量为1 590 m3/s时,整流拦鱼坎附近几乎为静水,导水渠中流速为0.24~0.40 m/s,4号进鱼口断面下游流速为0.22 m~0.35 m/s,水流条件满足过鱼要求。

当流量为3 080 m3/s时,右岸水流经过整流拦鱼坎后,在1号进鱼口下游形成约70 m长的回流,部分水流在3~4号进鱼口中部进入导水渠,水流平顺;3号进鱼口下游有约24 m长的静水区,其下游流速为0.13~0.90 m/s,水流条件满足过鱼要求。

当流量为5 050 m3/s时,整流拦鱼坎将水流挑向鱼道左侧,整流拦鱼坎右侧的水流流速相对未整流前减小了0.60~0.80 m/s,2号进鱼口附近流速为0.20~0.50 m/s,5号进鱼口与下游侧之间的最大流速为0.90 m/s,水流条件满足过鱼要求。

当流量为7 330 m3/s时,整流拦鱼坎将水流挑离鱼道,使此部分水流流线基本平行于鱼道轴线;5号进鱼口附近最大流速为1.05 m/s,其余流速多为0.50~1.00 m/s;整流后的水流流速相对未整流前平均减小了0.6 m/s,水流条件满足过鱼要求。

当流量为10 100 m3/s时,5号进鱼口附近最大流速为1.05 m/s,其余流速多为0.92~1.03 m/s;1号进鱼口附近最大流速为1.44 m/s,其余流速多为0.85~1.10 m/s,水流条件基本满足过鱼要求。

以上部分试验结果如图8~图10所示。

图8 调整后的布置方案鱼道进鱼口流速图(流量1 590 m3/s)

图9 调整后的布置方案鱼道进鱼口流速图(流量3 080 m3/s)

图10 调整后的布置方案鱼道进鱼口流速图(流量7 330 m3/s)

综上,调整后的鱼道进鱼口水流条件满足过鱼要求。

6 结 论

本文通过水力学模型试验方式,以1∶80比尺建立鱼道模型,并对鱼道进鱼口附近区域流场和流态进行观测研究。

通过对原布置方案各工况进行试验后发现,进鱼口左侧有一定范围的回流区,当流量为700~3 080 m3/s时尤为明显,水流条件不满足过鱼要求。

在经过改变鱼道进鱼口段轴线和鱼道上下游设整流建筑物等一系列措施后,发现将鱼道轴线布置

为“S”形时,各进鱼口及附近区域流态较为理想,进鱼口区域无回流流态;在鱼道1号进鱼口上游设立整流拦鱼坎能够有效控制大流量时1号和2号进鱼口流速;在鱼道左侧开挖平台和设导水渠能够解决3~5号进鱼口流速较小的问题。最终,调整后的鱼道进鱼口水流条件满足过鱼要求。