大数据视野下的山西非遗研究

王 鑫

(太原学院 文化与旅游系,山西 太原 030032)

一、引言

山西省是我国非物质文化遗产稠密地区之一,有着丰富非物质文化遗产资源。山西省拥有国家级非物质文化遗产代表性项目182 项,省级非物质文化遗产代表性项目942 项,人类非物质文化遗产代表作2 项,各种优秀的非物质文化遗产历久弥新,展示着山西人民的智慧与创造力。然而,许多传统的非遗项目正处于消失的边缘,一部分山西省的非物质文化资源开发效果不佳,知名度不高,与其他省份相比有很大的提升空间。近年来,随着互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的迅猛发展,为传承与保存山西省非物质文化遗产创造了一个很好的平台,山西省非物质文化遗产推广也有了更多新机会和更大的影响力。目前,国内学者有关非遗的研究可归纳为非遗保护与传承[1-4]、旅游开发[5-7]、文创产品[8]、产业化[9-10]、传播[11]等方面。代表性研究成果有:张希月等从非物质文化遗产资源本身特性出发,对其旅游开发现状进行研究,通过层次分析法得出非物质文化遗产旅游开发价值评价体系,并以苏州市为例,分析其非遗资源的旅游开发价值。[6]章莉莉等从创新设计的角度提出非遗文创的三个转化层次。[8]陈炜等从协同论视角辨析了广西北部湾地区非物质文化遗产旅游开发与保护协同发展的作用机理,得出非遗旅游驱动因素。[7]本研究试图从大数据出发,应用定量和定性相结合分析,挖掘山西省非物质文化遗产保护现状以及发展困境,为山西省文化和旅游业的高质量发展提出建议。

二、山西非遗文化传播现状

为推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展,拓展非物质文化遗产与旅游深度融合发展新路径,山西省陆续成立了晋中国家级文化生态保护区、山西省非物质文化遗产中心、山西非物质文化遗产研究院等机构。并公布了山西非遗保护优秀实践案例、第一批省级非遗旅游体验基地、山西非遗工坊典型案例。在学术团体、政府部门和社会力量的共同参与下,山西非遗的保护与传承取得突飞猛进的进步。在国家“十四五”规划的背景下,编制了山西非遗专项规划,非遗影像、图片、文字等档案资料得到完善。在数字化保护方面,开发了“非物质文化遗产数据库普查管理系统”。在非遗文化宣传方面,山西省文化和旅游厅推出了《非遗里的山西年》、“非遗与旅游融合发展优选项目展演”“我在山西等你”“总要来趟山西吧”等节目。央视节目《非遗里的中国山西篇》,《东方甄选山西行》宣传片均从山西非遗文化出发,弘扬山西品格,重塑山西形象。

(一)大数据视野下的山西非遗传播

此处采用“文旅中国百城百艺”非遗传播活力指数进行评价,活力指数是通过中传云文化和旅游大数据中心舆情系统对互联网公开的国家级非物质文化遗产相关传播信息进行全网监测,监测范围覆盖官方媒体、商业网站、微博、微信等多种类型互联网信息载体,并通过关键词匹配、语义分析、模型计算等方式得出。该指数动态展示各地非遗项目的活态传承情况,客观反映城市非遗管理举措的成效和当地非遗传播力、影响力,并充分运用互联网传播媒介优势和引流效用,覆盖1557 项国家级非遗项目数,3610 项国家级非遗子项目,3603 人国家级非遗传承人,876 项非遗老字号。在2022 年5 月到2023 年4 月一年时间内,山西省非遗传播活力总值是1434,排名全国第13位,位于全国平均水平以下。与北京、陕西、山东、上海等省市相比有较大差距。

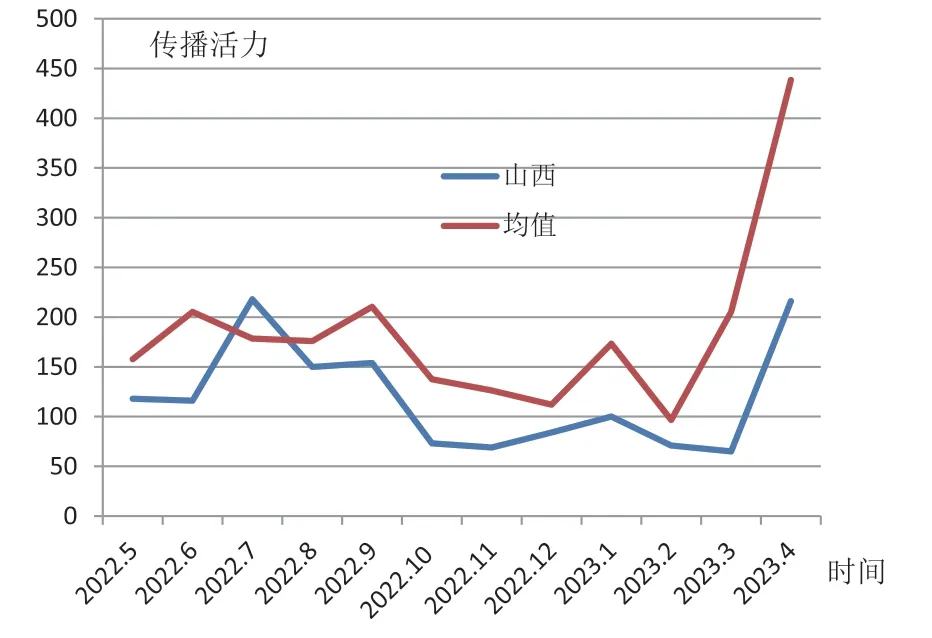

从图1 可见,2022 年5 月到2023 年4 月的山西省非遗传播活力指数来看,每月活力指数位于65 ~218 之间,全国平均值位于100 ~439 之间,由此看见,除了2022 年7 月份,其余月份均位于全国平均值以下。到2023 年4 月,山西省非遗活力值与全国平均水平相差更大。

图1 山西省非遗传播活力与全国平均水平比较

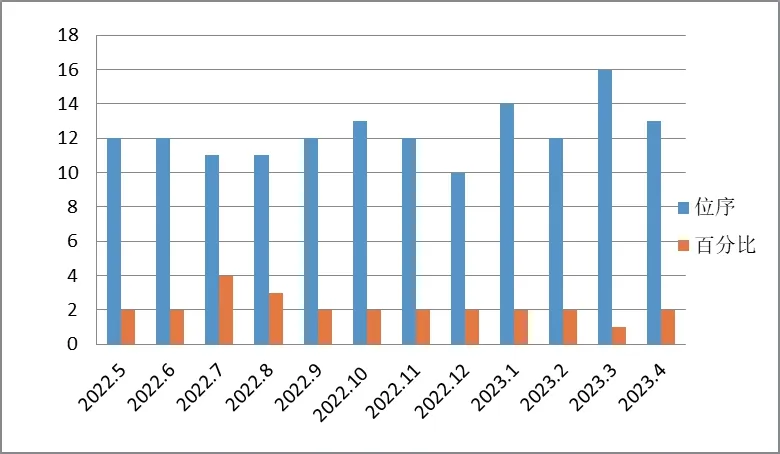

山西省非遗活力指数的位序和非遗新闻文本量所占百分比可侧面反映出山西省非遗传播的竞争力。通过图2 可见,山西省非遗传播活力位序在全国位于10 ~16 之间。进一步分析占比情况,得出2022 年5 月至2023 年4 月由文旅中国APP监测的山西非遗文本数量占全国约2%,变化不大。

图2 山西省非遗传播活力指数的位序

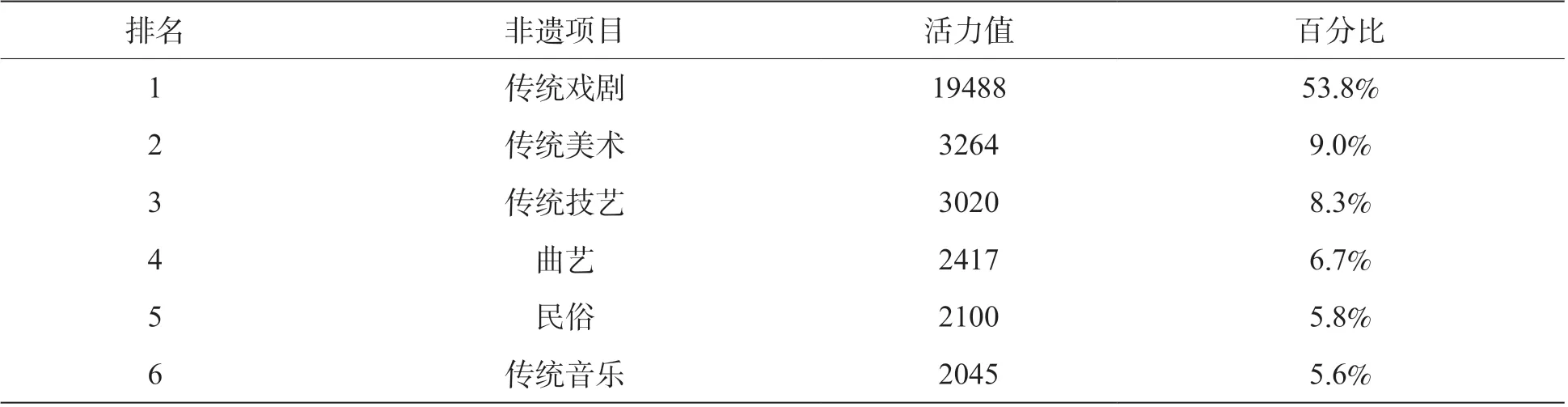

在非遗活力分类展示方面,十大类非遗项目中传统戏剧的活力值最高,占到所有项目总数的53.8%,传统美术、传统技艺次之,民间文学和传统医药占比最低,详见表1。

表1 非遗活力分类展示

(二)基于新闻报道的非遗文化传播内容

依据扎根理论,将“文旅中国百城百艺”中呈现的有关山西非遗的文本进行收集,共获得52条文本,共计44854 字数,进一步将山西省非物质文化遗产文本数据导入MAXQDA 软件进行定性分析,采用自下而上的三级编码方式,共得到开放式符码251 个,二级亚类属18 个,主类属5个(表2)。

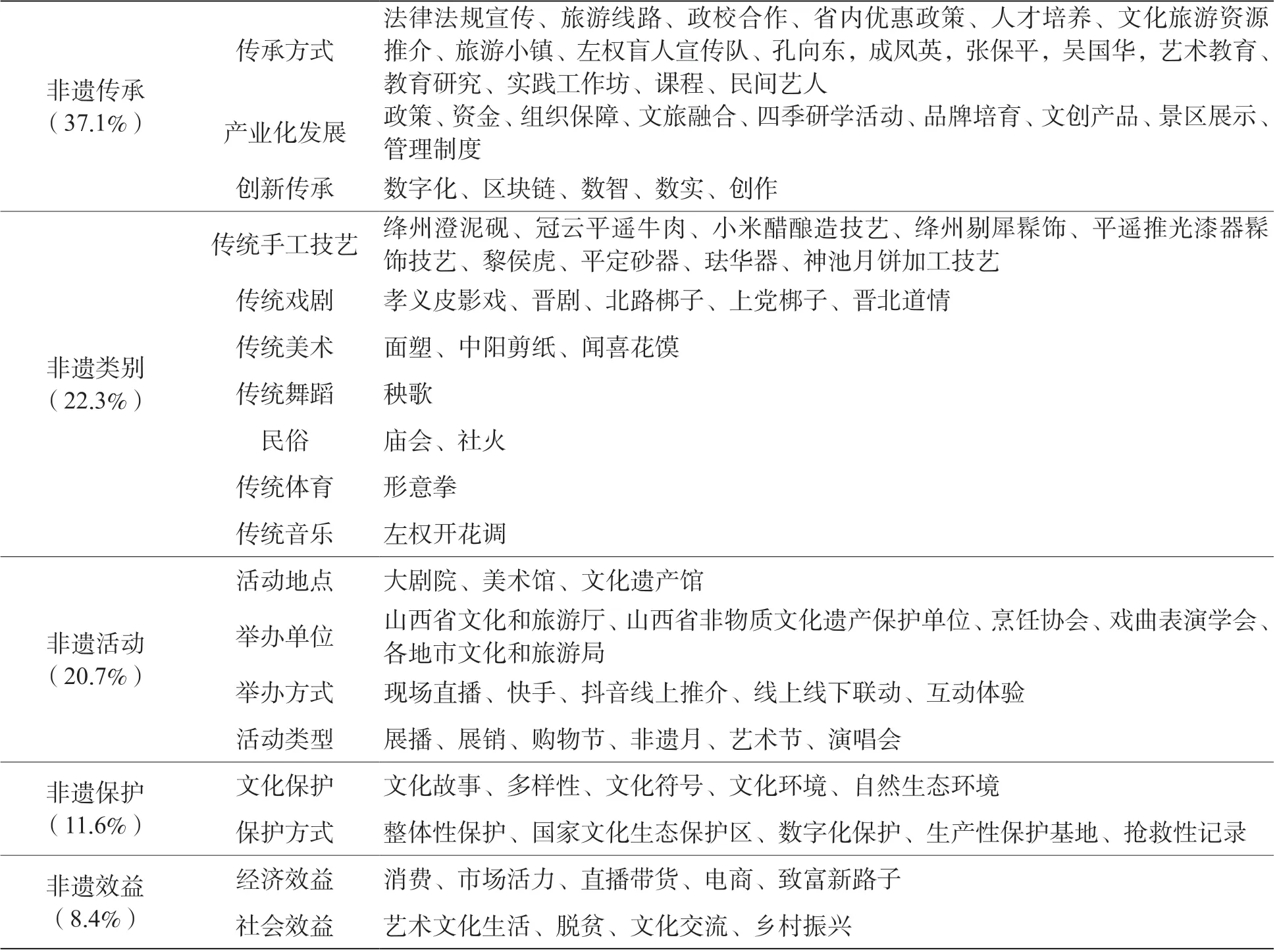

表2 山西省非物质文化遗产三级编码

从表2 可见,五个主类属按文本内容频数高低排列,依次为非遗传承、非遗类别、非遗活动、非遗保护、效益,具有以下特征:

在非遗传承一级编码里,包含传承方式、产业化发展、创新传承三个二级编码。在政府、企业、学校三方努力下,形成传承人、学生和游客的良性互动,将非遗文化传播到学校、景区和社会。目前,山西省很多高校都设立了非遗课程,让非遗继承人担任研学导师,培养学生的文化素养和创新能力,发挥了非遗文化的教育功能。大学生们走出校园,体验非遗工作坊,感受民间生活气息,看到山西非遗的魅力,参与到非遗文创产品的设计中,更好地继承了山西非遗。经过活化的非遗文创产品更受游客喜爱,古老的技艺散发出青春的活力。“非遗+旅游”无疑是非遗文化产业化发展最好的模式,是文旅融合的典范。游客通过沉浸式体验,发现当地文化的原生态,避免景区同质化发展,产生刻板的印象。因此,非遗项目成为旅游开发中的热点。在创造性传承非遗项目中,非遗传承人设立了公众号,定期推送非遗现状,开展现场教学,“互联网+”非遗已经融入人们的生活。

在非遗类别里,划分为传统手工技艺、传统戏剧、传统美术、传统舞蹈、民俗、传统体育、传统音乐7 个二级编码。传统手工技艺包含绛州澄泥砚、冠云平遥牛肉、小米醋酿造技艺、绛州剔犀髹饰、平遥推光漆器髹饰技艺、黎侯虎、平定砂器、珐华器、神池月饼加工技艺、非遗面食等。山西是面食的故乡,有“世界面食在中国,中国面食在山西”的美誉,被称为“面食王国”。传统面食制作技艺在“中国非遗面食大会”线上线下共同呈现,吸引无数粉丝前来打卡。珐华器、推光漆、澄泥砚因其高超的制作技艺、独特的文化内涵、重要的艺术价值,被誉为“山西三宝”。山西的戏曲艺术以北路梆子为代表,拥有众多优秀的演唱家和剧目。这些艺术品质高,广受喜爱,其中一些非遗传承人如武俊英、郭泽民、郭彩萍还荣获了梅花奖。山西上党梆子也是非常有名的戏曲艺术品种,在全国范围内都享有较高的知名度和影响力。

在非遗活动方面,活动地点有大剧院、美术馆、文化遗产馆,举办单位有山西省文化和旅游厅、山西省非物质文化遗产保护单位、烹饪协会、戏曲表演学会、各地市文化和旅游局等。活动媒介有现场直播、快手、抖音线上推介、线上线下联动、互动体验等,举办方式有展播、展销、购物节、非遗月、艺术节、演唱会。山西中国年是一场文旅盛宴,融合了山西美食、戏剧、美术、舞蹈、民俗文化等元素。这场活动的举办,沉淀了华夏古文明,促进了山西非遗项目的转型发展。

非遗文化一级编码里,包含文化保护内容和保护方式两个二级编码。由于非遗文化的多样性,不仅要保护其自然生态环境,还要保护其所在的文化环境,保护文化故事和文化符号的完整性。如晋中市文化生态保护区是通过政策、资金、组织等三重保障,对文化遗产、文化环境和自然生态环境进行整体保护的区域,范围包括晋中全境和太原、吕梁两市的8 个县(区、市),共19 个县级行政区域。除整体性保护外,生产性保护基地也是非遗保护重要举措之一,数字化、抢救性记录为非遗文化的传承和发展提供了有力的保障。

非遗效益一级编码分为经济效益和社会效益两个二级编码。疫情期间,非遗消费产生了良好的经济和社会效益,丰富了人们的艺术文化生活,同时也提高了非遗的知名度影响力。通过直播带货打造市场活力,成为致富新路子,非遗在提高百姓收益和满足人民日益增长的美好生活需要等方面发挥着更大作用,成为乡村振兴战略中的重要举措。

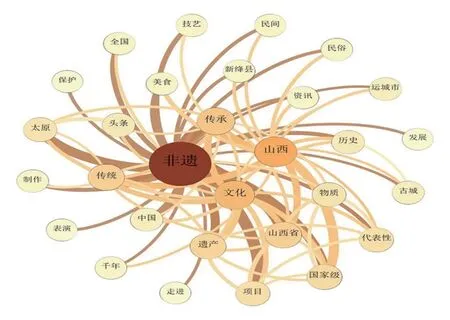

如果进一步将山西非遗的资讯内容放入ROSTCM 6.0 软件进行语义网络分析(结果如图3 所示,词语之间线条的粗细代表关联的紧密性),能够发现围绕核心词汇非遗的关联最高的词语有传统、文化、遗产、传承、国家级、代表性;其次有历史、发展、保护、民间技艺、民俗、制作、表演等高频词汇,这些关键词代表了与山西非遗相关的热点话题。通过抖音平台山西文化和旅游厅官方号,用户评论“山西应该平时多做些这方面的宣传,让全国乃至全世界了解山西”“你(山西)终于知道宣传自己了”“山西的光芒终于露出来了”,可以看出公众对山西非遗的喜爱,以及所表达出的热爱山西传统文化的积极情感。

图3 山西非遗社会网络与语义网络共现图

(三)基于抖音网红节目的非遗文化传播

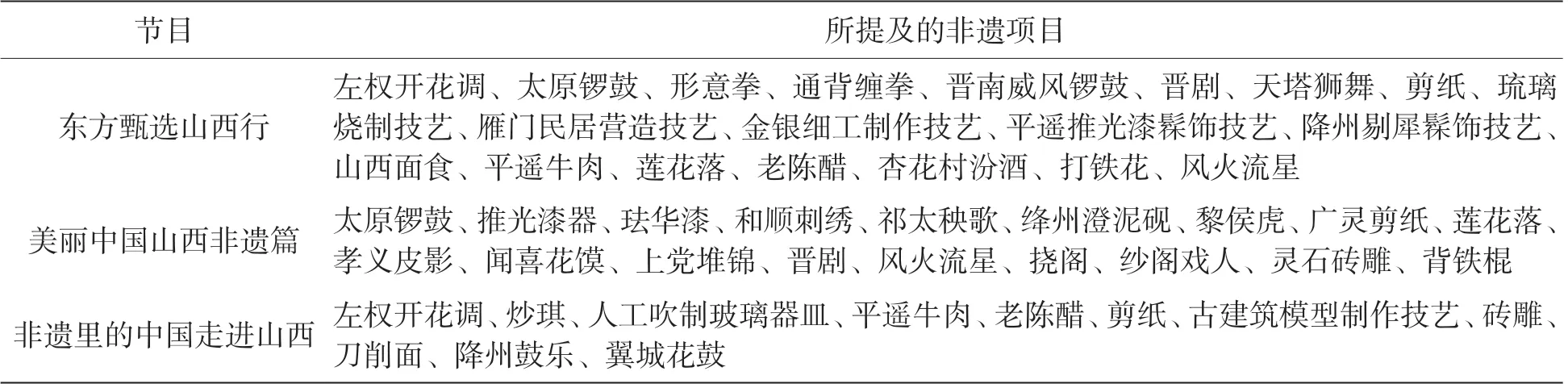

将东方甄选山西行、美丽中国山西非遗篇、非遗里的中国走进山西三个网红节目进行梳理(具体提及的非遗项目见表3),发现其都宣扬了山西人淳朴善良、性格坚毅、不忘初心、热爱家乡的性格特点,吸引了众多热爱山西的游客前来打卡。

表3 网红节目里的山西非遗

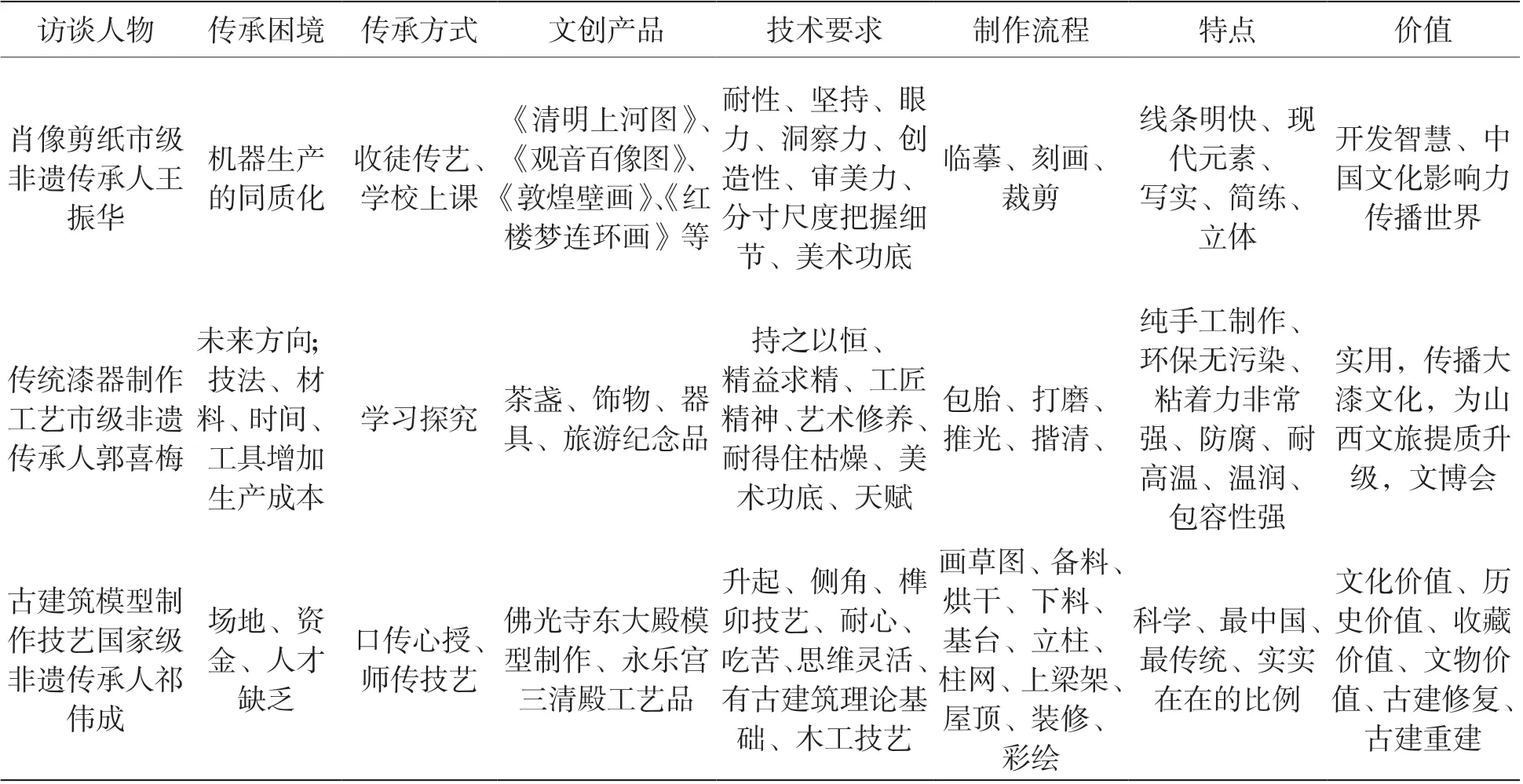

表4 代表性非遗传承人访谈结果

(四)非遗传承人访谈

非遗传承人对于非遗文化的保护和开发,起到至关重要的作用,为更好地了解非遗传承现状,选取了代表性传承人,从传承困境、传承方式、文创产品、非遗技术要求、制作流程、非遗特点、价值等方面进行总结。

三、山西非遗产业发展存在的问题

(一)机器生产带来的威胁

机器工业规模化生产带来的威胁是非遗保护和发展道路上常见的问题之一。机器生产在降低成本,提高生产效益的同时,会产生如下负面影响:一是同质化,如剪纸作品的批量生产,价格低廉,形象较为单调,其创新性远不及手工剪纸;二是生产原料的变化,化学材料代替生物原料,如传统漆器制作工艺中原材料大漆,生产成本较高,加上较长的时间成本,手工漆器用品的价格明显高于工业生产;三是对非物质文化遗产的传承造成威胁,比如历史上被称为“九州针都”的大阳传统手工制针技艺,需要72 道制作工序,制作所需材料复杂,粗细圆润光滑度均不及机器生产,已被工业化生产所取代,渐渐退出历史舞台,目前仅留存一家以手工制针为主营的店铺。

(二)个别项目濒临消失

随着人们生产生活方式的改变,很多非遗项目并未能在人们生活中维持原有功能,被人们渐渐遗忘。国家级非遗炕围画在传统民居装饰中占据重要作用,炕围画本身有着丰富的主题,用民间美术的形式演绎各个时代的故事如红楼梦人物、小二黑结婚、新农村建设等。然而,与人们生活起居息息相关的炕,如今已被床取替,残存的炕围画褪色,剥落、损毁,分散在各处,修复的可能性不复存在。炕围画数字博物馆的建立只能虚拟化感受乡村气息,成为人们的乡村记忆。

(三)场地、资金、人才缺乏

山西非遗在传承过程中,场地、资金、人才短缺的问题较为突出。非遗项目的投资回收周期较长,对非遗传承人的要求很高。传承人不仅需要有悟性,还需要始终保持对非遗的热爱,不断学习探究,才能推陈出新。如古建筑模型制作技艺需要同时具备古建筑理论基础和木工实操技艺,有耐心、能吃苦、思维灵活;传统漆器制作工艺要求初学者能持之以恒、精益求精、有艺术修养、耐得住枯燥、有美术功底;剪纸技艺要求有耐性、有眼力、洞察力、创造力、审美力、能坚持。所有技术这些对初学者无疑是挑战,虽然收徒传艺是非遗传承的重要方式,但成功的并不多。

四、山西非遗产业发展建议

(一)健全非物质文化遗产传承保护体系

1.拓宽非遗传播路径

受限于传播手段的单一,非物质文化遗产不能得到及时有效的保护,随着科学技术的进步和移动互联网的普及,自媒体时代已经到来。在自媒体时代,信息传播的质量更高、呈现方式更多样、传播路径更宽,非物质文化遗产的传播有了更多有利条件。调查结果显示,40.43%的公众更喜欢通过观看现场直播、短视频的方式来认识非物质文化遗产,所占的比重较大,因此相关部门和组织团体可以培训山西省非遗传承人的信息技能,帮助传承人学习快手、微博、抖音、B 站等社交媒体的运营方法,这类传承形式更受年轻人的喜爱,有利于青年参与了解、保护、传播山西省非物质文化遗产。近年来,国外用户对抖音、微博等也有了较高的使用量,不仅可基于此展现中华民族文化自信,也能让更多国家的人民领略中华民族的文化魅力,有利于宣传中国的国家形象,提升国际影响力。

2.利用数字化手段打造立体化的传播渠道

数字化保护是指将传统的文字、图像、声音、视频进行数字化存储并应用于文化遗产的保护。非物质文化遗产的信息表现是多方面的,包括图片、文本、音频、视频等,其受众群体不同,所产生的效果也不同。分析调查结果得知,各个年龄段的公众都更喜欢以体验文化遗产的形式来接触非物质文化遗产。基于此,为加强传统媒体在非遗传承方面的作用,就要重视利用互联网以及各类信息技术,通过直播、有声书、短视频等方式使非遗的传承形式更易于大众接受。随着5G技术的不断发展,VR/AR 等新技术可以实现场景打造甚至真实呈现,这种体验感具有较大的吸引力。我们可利用这些新技术推动山西省非物质文化遗产的信息呈现,使传统媒体、场景打造和新媒体共同致力于再现非遗的文化背景,推动山西省的非物质文化传承,提高山西省民间非遗的知名度和影响力。

(二)重视山西省非物质文化遗产传承人的培养

拓展山西省非物质文化遗产传承人的来源,提升传承人的传承能力,是学校、家庭和社会共同的责任。校园传承方面,学生既是学习的主体,又是非物质文化遗产的重要载体,有关部门要充分运用网络技术,健全高职院校关于非遗传承教育创新的职业技术教育体系。将山西省非遗文化引入课堂,不但有利于非遗的专业性传承,还能丰富学生的学习生活、促进学生全面发展。

(三)充分挖掘山西省非物质文化遗产的价值

1.打造非物质文化遗产相关品牌

秉承科学发展、开发与保护相互促进的原则,对山西省非遗的经济价值进行开发,打造出具有特色的品牌。在山西省非遗的品牌化推广过程中,需要注意两个关键点:一是传统文化的传播,主要指非遗相关信息知识的传播。二是实用生活价值,非遗的推广离不开创新,将推广需要与人们日常使用的产品进行创新性结合,从而体现非遗的使用价值。

2.文化与旅游相融合

要将山西的经济增长与文化发展相结合,例如,中国推光漆器博物馆纳入了“平遥古城—中国漆器之都”一日游的旅游路线,文化与旅游相融合,在拉动山西省旅游消费增长的同时,给游客们传递了推光漆器髹饰工艺的相关知识,提升了平遥推光漆器髹饰技艺的普及度。具体地,不妨立足于山西省现有的非物质文化遗产传承基地,开发旅游线路,助力研学旅游,发展第三产业。

3.深入挖掘文化内涵,避免竞争同质化

如何将山西省的旅游与文化资源有机结合,是当前山西发展的一个重要课题。单纯发展类似于其它省的旅游业,必然会产生一定的成本竞争,从而导致旅游行业的同质发展。目前山西的旅游发展面临的最大问题是:不同景区的主题和山西文化内涵的缺乏,因缺少山西特色而产生同质化现象。为了避免竞争方面的同质化,要深入挖掘山西省非物质文化遗产的文化内涵,树立起旅游资源的品牌意识,打造不可复制的山西特色。