李华山调治便秘型肛肠病用药规律分析

袁 润,姜 芸,雷 沥,田 瑞,张株惠,李华山

(1.中国中医科学院广安门医院,北京 100053;2.北京中医药大学研究生院,北京 100029)

便秘(constipation)被定义为排便次数少或排便困难,是一种普遍存在的疾病。患病率在一般人群中为15.3%,老年人尤其是65岁以上的患病率较高[1],严重影响着患者的生活质量。便秘的病位在大肠,故与肛门直肠疾病关系密切。便秘既是一种独立的疾病,也作为一大症状伴随其他肛肠疾病的发生和发展,如肛门狭窄、混合痔、结直肠癌(colorectal cancer,CRC)、直肠前突、结肠黑变病及术后恢复期都伴随着便秘的发生。溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)、肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)排便异常具有双向性,临床上不乏以便秘为特征的患者。便时疼痛或者长期便秘产生抗拒心理也会加重便秘。此外,兼夹便秘日久反作用于肛门直肠,导致肛肠疾病如痔疮、肛周炎、肛裂。长期口服蒽醌类泻药引起结肠黑变病,会间接加重便秘形成恶性循环。便秘甚至会造成肠息肉、肠梗阻及肠穿孔,最严重时导致结直肠癌及诱发肠道系统外的急重并发症。所以,诊疗肛门大肠疾病时,关注患者日常排便状况,调治便秘兼症往往对于促愈肛肠病主症和改善预后有奇效,大便调则诸疾迎刃而解。

李华山教授现任中国中医科学院广安门医院肛肠科主任,博士后导师,我国首位攻读博士学位的中医肛肠专业人员,被中华中医药学会授予“全国中医肛肠学科名专家”称号。其40年来致力于肛肠疾病的中西医结合防治与研究,精于手术,善于用药,勤于科研,对便秘等肛肠疑难杂症诊治经验丰富。故本研究通过中医传承辅助平台进一步分析李华山治疗便秘的临证经验,筛选核心药物,归纳高频药物组合,旨在为临床调治便秘及防治常见肛肠疾病提供值得借鉴的思路。

1 资料与方法

1.1 处方来源 收集2020年3月至2022年9月中国中医科学院广安门医院李华山教授门诊患有肛肠疾病且兼伴便秘症状患者的病历信息。本研究经中国中医科学院广安门医院医学伦理委员会审查(2021-027-KY)。

1.2 纳入标准 (1)参照《便秘外科诊治指南》(2017年版)[2],纳入主诉或现病史中存在临床特征为“便秘”“排便困难”“排便不尽感”“排便不畅”“排便间隔时间(2~3 d及以上)长”为关键词的病历资料。(2)“便秘”临床特征为兼伴出现的症状,其西医第一诊断为其他肛肠病名。(3)所纳入的患者姓名、年龄、性别、中西医诊断、处方用药名称及用量等基本诊疗信息记录完整且治疗有效。

1.3 排除标准 (1)病历资料不完整,处方数据不准确者;(2)未给予口服中药处理者。

1.4 分析软件 中医传承辅助平台(V2.5)由中国中医科学院中药研究所提供。

1.5 处方录入与核对 将符合纳入标准的处方信息录入中医传承辅助平台后,由两名研究人员核对评估,保证数据的准确性。

1.6 中药名称规范化处理 以2020年版《中华人民共和国药典》作为参考对象[3],将中药名称规范化,以便于中医传承辅助平台进行数据处理。如:“麸炒白术”规范为“白术”,“姜厚朴”规范为“厚朴”,“盐补骨脂”规范为“补骨脂”,“酒女贞子”规范为“女贞子”。将性味归经参照2020年版《中华人民共和国药典》进行规范,带有程度形容词如“微寒”“大寒”统一为“寒”,“微温”统一为“温”,“大热”统一为“热”。

1.7 数据处理 利用中医传承辅助平台进行数据分析,把筛选出的处方录入“平台管理”下的“方剂管理”版块,建立调治便秘兼症的病历数据库,利用“统计报表”模块得到四气、五味及归经统计分析,选择系统中“数据分析”模块深入挖掘便秘型肛肠病217位患者的处方,获取频数统计、组方规律、关联规则等数据,并获取网络展示图。

2 结果

本研究共纳入初诊患者217例,处方217份,纳入药物47味,总频数为2 366。疾病涉及西医诊断19种,中医辨证包含18种证型,所纳入药物共涉及药性5种,总频数为2 082,药味6种,总频数为4 720,归经7种,总频数为3 511。

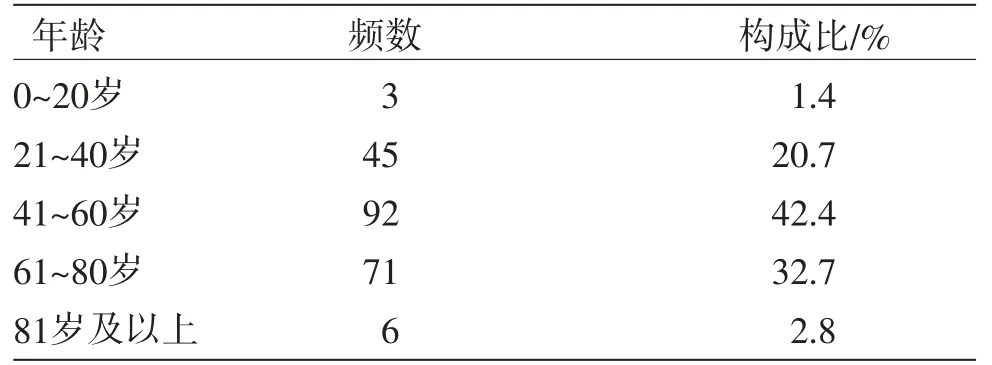

2.1 患者年龄分布统计分析 依据2020年3月至2022年9月在李华山教授门诊患肛肠疾病且兼伴便秘症状的217例患者的病历信息,对患者的年龄分布进行统计,发现年龄大致呈现正态分布趋势,41~60岁发病人群频数最高,说明肛肠疾病发病较为集中于此年龄段,即中年为肛肠疾病的高发期。同时该统计结果也与该年龄段人群医疗常识与就诊能力存在相关性。(见表1)

表1 患者年龄分布统计

2.2 肛肠病主症与中医证候分型统计分析 217例便秘型肛肠病患者共涉及中医证型18种,其中湿热下注证频数最高,考虑其可能与肛肠局部疾病的病机特性有关。频数较高的还有气滞血瘀证(26)、肝郁脾虚证(21)、气阴两虚证(20),分别位于第2、3、4位。总体分析中医证型可以发现便秘型肛肠病的证素多以脾虚、气滞、阴虚为要。(见表2)

表2 中医证型统计

疾病涉及西医诊断19种,存在便秘兼症的肛肠病以混合痔(64)为首,这与人群总体发病率息息相关。另外,直肠恶性肿瘤(39)、结肠息肉(23)所占比例也较为突出。(见表3)

表3 西医诊断统计

2.3 药物使用频数统计 217首处方中共涉及中药47味,用药总频数2 082,频数≥40的中药有30味,频数≥80的中药有17味。(见表4)使用频数较高的有补益药如白术、黄芪、麦冬、当归、女贞子、补骨脂;清热药如玄参、生地黄、决明子;理气药如陈皮、枳壳;泻下药如火麻仁、炒瓜蒌子、芒硝等。补益药中白术、黄芪善健脾益气,利湿行水;当归为补血活血、润肠通便之要药;女贞子滋补肝肾之阴,而补骨脂尤善补肾助阳;清热药中玄参、生地黄共奏清热凉血养阴之功,与养阴药麦冬配伍使用,拟为增液汤一方,补药之体作泻剂之用,针对阴虚津亏肠燥便秘者。理气药中陈皮重在健脾化痰,枳壳强于行滞宽中。决明子、火麻仁、瓜蒌子等“子、仁”之品,其性偏润,以缓泻通便。

表4 药物使用频数统计 (频数≥40)

2.4 性味归经统计 四气以温(1 018)、寒(424)为主;五味以甘(1 698)、苦(1 612)、辛(861)为主;归经以脾经(793)、胃经(736)、肺经(621)、大肠经(445)为主。(见图1)体现出用药偏于甘温补益、苦寒清下,两者相辅相成,双向调节。便秘病位在大肠,与脾、胃、肺关系密切。病从脾胃论治,又因肺合大肠,治肠从肺论,共同推动大肠传导。

图1 药物四气、五味、归经雷达图

2.5 组方规律分析 利用中医传承辅助平台(V2.5)“数据分析”功能对217首处方进行组方规律分析,支持度设为140,置信度设为90%,得到常用药物组合17组,共涉及9味中药,呈现出白术、黄芪、生地黄、玄参、麦冬、厚朴、枳壳、陈皮、当归9味中药相配伍的药物模式。(见表5)另设置支持度为130时,共有9味中药,得到常用药物组合33组;设置支持度为150时,共有8味中药,得到常用药物组合8组;设置支持度为160时,共有6味中药,得到常用药物组合7组。并分别得到相应支持度下组方规律中所包含的中药之间的关联性的网络展示图。(见图2)随着支持度的增加,中药之间网络关系凸显。

图2 不同支持度下组方规律的网络展示图(置信度≥90%)

表5 支持度为140,置信度≥90%下的常用药物组合

3 讨论

中医传承辅助平台是中医经验传承的重要辅助工具。数据挖掘探究临床经验,有利于促进中医的传承与创新。故本研究通过对中医传承辅助平台获得的患者年龄、西医诊断、中医证型、中药性味归经、药物频数、组方规律进行综合分析,对李华山教授调治便秘型肛肠病的用药规律形成系统性认识。

3.1 患者相关特征分布解析 患病人群年龄在41~60岁最庞大,而前来就诊的20岁以下人数极少,这与肛肠疾病发病规律关系较大。机体代谢功能因年龄增长而逐步减退,消化系统功能随之变化,加之生活方式的失衡,中年精神压力较大,极易发展为功能性或器质性肛肠病变。其中,混合痔在肛肠疾病中发病率最高。流行病学调查显示,我国城市居民痔的发病率达50.28%[4],而便秘既是痔病的症状又是诱因,两者互伴互随。CRC及化疗后、UC、IBS、肠道息肉表现为便秘、腹部不适等症。占位、息肉、炎症虽为便秘的不常见原因,但此类疾病以便秘为分型同样屡见不鲜[5-6]。便秘型在IBS中占约15%[7]。李华山教授诊治时密切关注患者排便异常,由患者便秘型、腹泻型或不定型的排便情况入手,以气血寒热阴阳为纲,辨证分析,因势利导,以平为贵。其对于肛肠疾病的长期干预调治收效明显。

3.2 用药规律分析 李华山教授治疗便秘型肛肠病用药中四气以温、寒为主。正所谓疗寒以热药,疗热以寒药。《素问·厥论篇》[8]便有如“太阴之厥,则腹满膑胀,后不利”的描述。《素问·举痛论篇》言:“热气留于小肠,肠中痛,瘅热焦渴,则坚干不得出。”便秘与脾胃虚寒或胃肠实热有关。五味以甘、苦、辛为主。甘能补、能缓、能和,意在补益中气。正如《灵枢·口问》[8]云:“中气不足,溲便为之变。”便秘症状临床以大便排出困难,虚坐努责为主,且久秘必伤气。辛能散、能行,意在调畅气机,清升浊降,大肠为六腑,以通为用,以降为顺。脾胃乃气机升降之枢,脾宜升则健,胃宜降则和。中焦气机不畅是便秘发生的根本病机。脾升胃降,气机得畅,腑气乃和,肠腑得通。苦能泻、能坚,意在泻火坚阴,润肠通便[9]。腑气不通,气郁化火,或嗜食辛热厚味,胃肠积热,燥屎内结,艰涩难下,日久煎熬阴津,阴虚津少,无以润肠。因此实热阴虚,皆可秘结。

脾胃学说一代宗师李东垣提出:“若饥饱失节,劳役过度,损伤胃气,及食辛热厚味之物,而助火邪,伏于血中,耗散真阴,津液亏少,故大便燥结。”[10]其意在强调健运中气的重要性,并且胃家素有喜润恶燥的特性,应施滋阴养血,润肠增液之法。此外,“大抵治病,不可一概用巴豆、牵牛之类下之,损其津液,燥结愈甚,复下复结,极则以至引导于下而不通,遂成不救”。考虑患者初次就诊时症状顽固已久,故先以芒硝软之,急则治其标,挫敌锐气,然考虑长期便秘大多偏虚,并且泻下药多刺激性强,长期使用副作用明显,所以首剂立竿见影后转而中病即止。李华山教授尤擅适量辅以“仁、子”等轻灵润药滑之,其性多善降,如炒瓜蒌子、火麻仁、决明子、牛蒡子、莱菔子之属。瓜蒌子、牛蒡子、杏仁、枇杷叶等药归肺经。肺主一身之气,主宣发肃降,且与大肠互为表里。肠腑之通降,赖肺之宣肃,此举见“提壶揭盖”之妙,正体现缓泻润肠。

频数统计和组方规律分析发现,使用较多的有补益药如白术、黄芪、麦冬、当归、女贞子、补骨脂;清热药如玄参、生地黄、决明子;泻下药如火麻仁、炒瓜蒌子、芒硝;理气药如陈皮、枳壳等。上述中药多归脾经、胃经、肺经、大肠经。方中存在黄芪-白术、白术-枳壳、陈皮-厚朴、生地黄-麦冬-玄参等核心配伍,蕴含了理气健中、滋阴养血、缓泻润肠的治法思想。

3.3 关键药对肛肠疾病的干预作用

3.3.1 黄芪-白术 黄芪-白术补益中气,健运中焦,改善脾气虚无力推动大肠传导,为治本之意。黄芪大补中气,升阳托毒,又可生津,同时健脾益肺。肺与大肠互为表里,肺脾气虚所致大肠失运者,黄芪为宜。白术在健脾益气的基础上,亦可生肠胃之津液。脾主为胃行其津液,津液得行则燥便得通。二药合用,以补为通,共使中焦得健,升降相因,肠腑乃通。从CRC的发生与发展来看,无论因肿瘤占位还是恶病对机体正气的耗损,出现便秘症状的患者屡见不鲜。肿瘤治疗常以扶正固本为主,此类病中便秘兼症的治疗关键也在于顾护胃气,改善肠道功能状态。黄芪中的槲皮素能够通过乙酰胆碱受体调节肠胃平滑肌蠕动收缩功能,还可降低结肠黏膜水通道蛋白的表达,减少对肠道内容物水分吸收[11]。此外,槲皮素可介导AKT1靶点调节结肠直肠癌[12]。山奈酚能抑制前列腺素和胃肠道抑制性神经递质释放,调节黏膜完整性并减缓结肠平滑肌的松弛效应以助于排便[13]。黄芪-白术中的毛蕊异黄酮等黄酮类成分能够促进代谢,抑制焦虑[14],常春藤皂苷元等萜类成分具有抗氧化、调节肠道稳态、保护神经等作用[15]。白术挥发油含量高,可以促进肠蠕动并且增加结直肠肌肉紧张度。由此推测,黄芪-白术可能从缓解焦虑情绪、增强营养代谢、增强胃肠动力、促进肠道蠕动等方面治疗便秘,显著增强结直肠肿瘤患者营养支持,对肿瘤术后胃肠道排气排便与功能恢复也有积极作用。为巩固疗效,患者可服用较长时间。

3.3.2 白术-枳壳 白术和枳壳的配伍思路最早源于《金匮要略》中治疗饮停心下的枳术汤[16]。李东垣《内外伤辨惑论》首载枳术丸[17]。李华山教授变经典原方中降泄之力强的枳实为偏走上焦,开宣肺气的枳壳。枳壳为成熟的果实,理气宽中效果更强,又性较温和,可避免克伐脾胃。补气健脾、升清降浊之法适用于长期使用调理大便。另一方面,李华山参照《全生指迷方·卷四》取麸炒白术,以得谷气之助,顾护脾胃,老幼虚弱皆可使用。清代周岩在《本草思辨录·白术》中言:“去桂加术,则小便节而本有之津液不随之而亡,亦脾职复而后至之津液可由是而裕;水湿外除,津液内蒸,谁谓白术之加,不足以濡大便哉?”[18]魏龙骧从多年专治便秘的经验中总结白术可利腰腹间气,所以白术可濡润肠道,通利腑气。枳壳与白术一走一守,消而不峻,补而不壅,互制互用,为理气健脾之佳品。单味枳壳与白术均有助于调节胃肠的运动,结合中药七情相使理论,两药配伍效果更佳。UC大多以腹痛腹泻、黏液脓血便为主要临床表现,但不乏以便秘为特征的便秘型溃疡性结肠炎。中医药是治疗溃疡性结肠炎的新方向。白术-枳壳中含有谷甾醇、川陈皮素、柚皮素等。谷甾醇能够降低肠道组织中促炎细胞因子的水平,减轻炎症对肠道环境的干扰[19]。川陈皮素可双向调节小肠平滑肌的收缩性,使小肠的蠕动波明显加深。其主要作用于钙离子通道受体,使钙离子内流而加强胃肠平滑肌收缩。综上,枳壳对于胃肠道平滑肌有兴奋作用,能增强胃肠肌收缩节律和残余物排空速率。白术具有通便和止泻的双向调节作用,能减少肠道有害菌群。白术-枳壳对肠道炎症的作用可为便秘型溃疡性结肠炎的治疗提供新思路。

3.3.3 麦冬-生地黄-玄参-当归 肛门局部病变如混合痔、肛裂、肛痈等,术后病灶虽去,然遭刀圭之攻,致脉络断裂,气血郁滯于脉外,经脉气血不畅,使腑气不通;同时手术耗伤津血,气血温煦濡养不及,大肠失濡润,以致大便秘结;又因术后排便久蹲努责,常伴创面水肿、出血、疼痛,患者畏惧排便,燥屎内结日久,肠道水分减少而秘结加重。肛肠病日久或经外科手术器具损伤,可致肾阴亏损,津枯血燥,肠道失润无以行舟,是肛肠病术后恢复期兼夹便秘发生的潜在病机,治疗关键在于增水行舟。增液汤打底,合入一味当归,取义黄龙汤。四药相伍,共行滋阴养血、润肠通便之法。增液汤出自吴鞠通《温病条辨》,麦冬甘寒养阴,生地黄滋阴壮水,玄参咸寒润下。三药合用,“寓泻于补,以补药之体,作泻药之用”,滋阴增液。津液盛则大便调和。然津血同源,血虚无以生津,津伤则血亏,故辅以血中之气药当归,辛甘苦而温,辛散苦降,甘润温通,补血活血,润肠通便。麦冬-生地黄-玄参-当归四味药中发挥作用的主要活性成分有植物甾醇、4-氨基丁酸等。植物甾醇可减少肠腔对胆固醇的摄取并影响其运输,从而降低肠道胆固醇的吸收率与活性[20]。胆固醇异常危害着人体健康,常伴随便秘发生。4-氨基丁酸能够与促代谢受体结合发挥作用,进而增强胃肠道动力,缩短小肠与结肠转运时间,抑制胃肠道水分吸收,进而缓解便秘[21]。麦冬-生地黄-玄参-当归药物组合通过增加肠道水分含量,软化大便,改善血液循环,间接刺激肠道运动,对肛肠病术后改善便秘兼症颇具积极作用[22]。

3.3.4 厚朴-陈皮 厚朴、陈皮、枳壳、柴胡等理气药的高频使用体现出肝与胃肠的脏腑间关系。柴胡疏肝升肝,欲降先升,在中医理论中有推陈致新的重要意义。《素灵微蕴·卷四·噎嗝解》云:“饮食消腐,其权在脾;粪溺疏泄,其职在肝。”意味着大便的生成与脾胃相关,而排泄的关键在于肝[23]。唐宗海在《金匮要略浅注补正·脏腑经络先后病脉证第一》亦有相似观点:“肝主疏泄大便,肝气既逆,则不疏泄,故大便难。”[24]IBS分为便秘型、腹泻型、混合型和不定型[25]。肝气郁结,疏泄失职,致大肠传导失常。便秘型肠易激综合征的治疗与疏解肝气、改善肠腑气机关系尤甚。直肠括约肌功能的正常得益于肝气的条达,肝气疏泄作为敏感因素影响括约肌交感神经和副交感神经的兴奋。厚朴中活性成分桉叶油醇可抑制5-HT3受体表达从而有效缓解恶心呕吐[26]。IBS伴有肠道黏膜的炎症。桉叶油醇及陈皮、枳壳中的植物甾醇可显著降低TNF和IL-6的表达从而降低便秘患者炎症因子水平,具有抗炎、调节血流、改善胃肠免疫和内脏敏感性的作用,可抑制IBS对结肠黏膜的浸润与破坏[27]。

4 小结

本研究基于肛肠病中以便秘为兼症的门诊病历,采用数据挖掘方法,分析李华山教授调治便秘的用药规律,将便秘与诸多肛肠疾病建立联系,尝试进行分析,总结得出核心药物对于CRC、UC、IBS及术后恢复期兼伴的便秘症状有缓解效果。根据因势利导的理念,缓解便秘兼症又可阻断因便秘导致结肠黑变病、肠梗阻等加重病痛的恶性循环,起到防治术后并发症及其他系统严重并发症的作用。在未来该经验仍需配合临床和实验进一步证实,以提供有价值的临床参考。