基于CiteSpace可视化分析肱骨外上髁炎中医外治法的研究现状及热点*

万田豪,张格知,谷金玉,李法杰,夏 迪,张 清

(中国中医科学院望京医院,北京 100102)

肱骨外上髁炎(lateral epicondylitis,LE)是肱骨外上髁伸肌总腱处的慢性劳损性肌筋膜炎[1],主要以肘关节外侧疼痛、活动受限为典型症状[2]。近年来,慢性劳损所致的LE患者有逐步增多的趋势。本病虽为自限性疾病,通常非手术治疗即可缓解症状,但治疗不当容易发展成顽固性LE,严重降低生活质量[3-4]。多项研究结果[5-9]显示,中医外治法治疗LE有显著疗效,能明显缓解患者疼痛,改善肘关节功能。CiteSpace是通过绘制可视化知识图谱来分析某领域研究趋势及热点动态的工具,目前已广泛应用于国内外各领域研究中[10]。本研究使用CiteSpace分析LE中医外治法领域中的热点和趋势,旨在为今后研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索策略 检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普数据库及中国生物医学文献数据库2007年1月1日至2022年6月1日的文献,检索式:主题=(肱骨外上髁炎OR网球肘),学科分类选“中医学”“中西医结合”和“中药学”。

1.2 文献纳入标准与排除标准 (1)纳入标准:①研究类型包括公开发表的基础研究、临床研究、证候研究及综述等;②2007—2022年发表的中文期刊论文;③研究疾病为肱骨外上髁炎;④干预措施为中医外治法,包括但不局限于针刺类、推拿类、中药外治类等方法。(2)排除标准:①重复发表的文献;②报纸、科技成果、科普宣传类文献;③不能获取全文的文献。

1.3 文献筛选与资料提取 将检索列的文献导入NoteExpress软件,文献合并去重后,由2名研究人员对文献题录进行逐条筛选,并完善相关信息。对关键词进行整理,如:“网球肘”“肘痹”“肘劳”统一为肱骨外上髁炎,“针刺”“针刺疗法”等统一为针刺,“温针灸”“电针”等特殊针灸操作则保留其原始关键词。将研究机构的名称进行统一更新,如:将“广州中医药大学第二附属医院”统一为“广东省中医院”,“河南省骨科医院”统一为“河南省洛阳正骨医院”等。剔除不符合纳入标准的文献,对于不确定的文献,进行全文阅读后再筛选。将筛选后的文献以Refworks格式导出以进一步分析。

1.4 数据处理与转换 通过Excel及NoteExpress将所纳入文献进行描述统计性分析。选择CiteSpace 5.6.R5软件,对Refworks格式文件进行格式转化和分析。通过文献作者和机构共现分析探索该领域的合作关系,通过关键词共现、聚类及突现分析探究该领域的研究热点和前沿。CiteSpace分别以作者、机构、关键词为节点,时间跨度为2007年1月1日至2022年6月1日,时间切片选择1年,节点选择阈值分别选择为Top N=Top50,Top N%为Top10%,剪切方式选择Pathfinder和Pruning slice networks,分别绘制可视化知识图谱。

2 结果

2.1 文献筛选结果 检索共获得文献3 947篇文献,经Note-Express软件去重后,获得文献1 809篇。人工筛选剔除非LE研究的文献185篇,非中医外治法文献84篇,报纸、科技成果84篇,文献信息不全26篇,最终纳入文献1 130篇文献。

2.2 文献年代及地区分布 图1显示了2007—2022年中医外治法治疗肱骨外上髁炎的中文发文量逐年变化趋势和发展情况。该领域发文量呈稳定下降趋势。发文量在2012年达到顶峰,2012年、2017年和2019年出现了3次发文量的下降,其余年份发文量态势总体上升,年均发文量74篇。文献发表地区总体集中在我国中部和东部地区。其中发文量排前5的地区为广东省(89篇)、浙江省(80篇)、北京市(48篇)、山东省(47篇)、湖北省(47篇)、四川省(47篇)、江苏省(46篇)。

图1 近15 年中医外治法治疗LE 年发文趋势

2.3 期刊论文来源分布 纳入的1130篇文献分别发表于210本期刊,其中只刊载1篇文献的期刊有99本,占期刊总数的47.14%,刊载文献量占文献总数的8.76%。刊载文献量≥15篇的期刊有15本,均为中医类期刊;从期刊级别来看,其中有4本为中文核心和/或科技核心,11本为CA或JST期刊。(见表1)

表1 文献发表期刊 (刊载文献量≥15 篇)

2.4 作者合作可视化分析 纳入的1 130篇文献共有1 989位作者,以第一作者或通信作者发表LE中医外治法相关论文的共421人。作者合作可视化图谱由421个节点,184条边构成,网络密度(Density)=0.002 1。图2显示作者姓名的节点发文量均≥2篇。发文量排前10的作者见表2。根据普赖斯定律[11-12],核心作者最少发文量M≈(nmax为统计时间内发文量最多的作者发表论文的数量),计算得到M≈1.87。发文量在2篇及以上的核心作者总人数为87人,发表论文总量为211篇,占总发文量的18.67%(211/1 130)。说明本领域尚未形成核心作者群。

表2 发文量排前10 的作者

图2 作者知识图谱

作者合作图谱共有6个明显的聚类,张清团队主要研究清宫正骨手法治疗LE的学术思想及其临床疗效[13];赵明宇团队主要研究平乐正骨“筋滞骨错”理论指导的手法及学术思想[14];司徒万德、王升旭团队开展了毫火针、温针灸治疗LE的临床研究[15]。LE的中医药外治法领域涉及各种外治法及各学派。研究多以团队传承的核心学术思想为引导,涉及方法众多,取得了一定的学术成果[16]。

2.5 机构合作可视化分析 在中医外治法治疗LE领域,近10年共有371个机构参与研究,其中基层卫生机构34个,总发文量37篇,占总发文量的3.27%(37/1 130);医药类高校24所,总发文量136篇,占总发文量的12.04%(136/1 130),其余机构均为各大医院。机构合作可视化谱图以机构为节点,连线为机构之间的合作共现,连线的粗细表明合作强度,连线越粗强度越强。图谱由371个节点,121条连线组成,Density为0.001 8。(见图3)发文量排前10的机构见表3。机构合作方面,广州中医药大学与南方医科大学、成都中医药大学及其附属医院形成合作联系;除河南中医药大学与福建中医药大学、陕西中医药大学两所中医药高校开展合作外,其他有合作关系的节点多为各中医药院校及其附属医院。

表3 发文量排前10 的机构

图3 研究机构知识图谱

2.6 关键词分析

2.6.1 关键词共现分析 高频关键词一定程度上可以反映该领域的研究热点方向,故本研究以关键词为节点,通过对数似然比(LLR)算法[11]得到关键词共现图谱。(见图4)关键词共现图谱由627个节点,812条连线组成,Density为0.004 1。图中节点的大小反映了频数高低,节点越大表示频数越高。关键词的中介中心性越高代表该节点可能更有识别边界、跨越边界的潜力[17],即与更多的节点有联系。中介中心性≥0.1可认为是核心关键词。共有25个核心关键词,频数≥10的高频关键词有24个。频数排前20的关键词见表4。

表4 频数排前20 的关键词

图4 关键词共现图谱

近15年中医药诊治LE的研究主要围绕着临床研究开展,包括LE的病因病机、证型研究、各种中医药外治法的临床疗效、作用机制等。其中临床研究中最常见的中医证型是风寒阻络证与气血亏虚证;最常见的临床症状为疼痛和肘关节活动受限;最常用的结局观察指标为疼痛视觉模拟评分(VAS)、梅奥肘关节功能评分(MEPS)及网球肘功能评估评分(PRTEE)。临床研究中最常用的中医药外治法依次是针刺类、针刀类及推拿类,其中针刺类又主要以温针、火针、浮针、恢刺、扬刺等针灸刺法的研究为主;针刀类以超声引导下针刀松解术的研究为主;推拿类的研究范围较广,代表的有旋转牵拉捺正手法、宫廷理筋拔戳揉捻手法;中药外治法主要为中药熏洗、中药贴敷与中药塌渍,常用的中药多为舒筋活络药、行气活血药、祛风散寒药,如川乌、草乌、白芷、细辛、红花等。

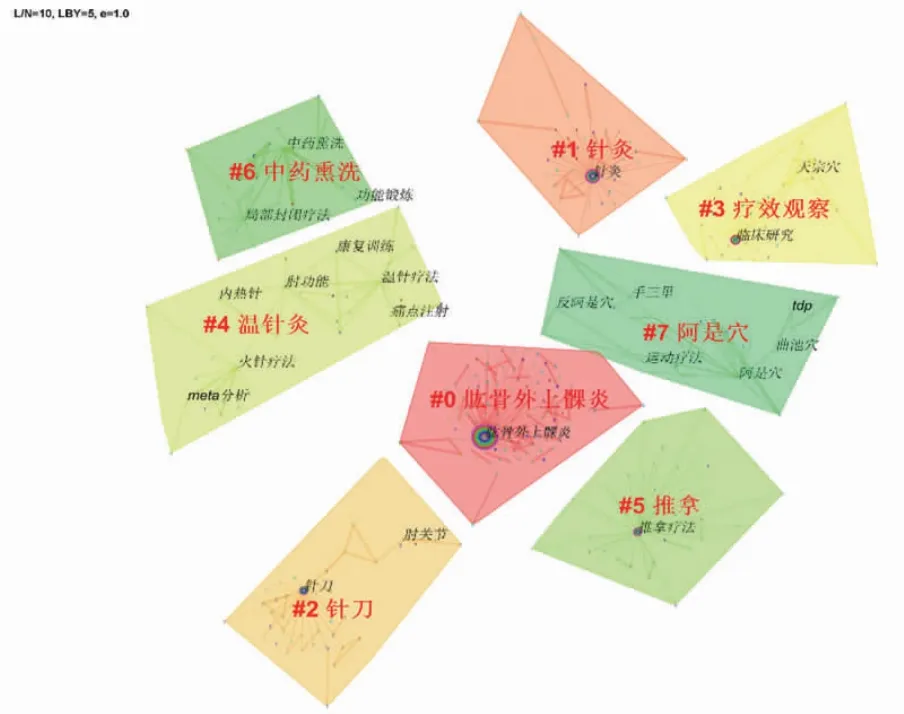

2.6.2 关键词聚类分析 关键词聚类图谱可体现该领域研究知识的结构情况。本研究中聚类的模块度(Modularity,Q)为0.882 4,同质性(Mean Silhouette, S)为0.973 9,表明聚类合理。关键词聚类结果显示,聚类标签序号越小,包含的关键词节点越多。1个色块即是1个聚类,聚类所涉及的内容较为广泛,聚类标签所示的关键词关联形成一个聚类。(见图5)关键词聚类情况见表5。

表5 关键词聚类分析表

图5 关键词聚类图谱

聚类#0“肱骨外上髁炎”及聚类#3“疗效观察”分别是本研究的主题词和纳入文献中占比最大的一类研究,主要为各种中医外治法治疗LE的临床研究。

聚类#1“针灸”主要为使用普通针刺、针灸相关技术治疗LE的研究。近15年来,随着针灸的发展,各种不同针刺方法和新技术也得到了发展,如浮针联合肌肉能量技术疗法[18]、关刺法[19]、平衡针联合电针[20]治疗LE均具有较好临床疗效。浮针是针灸与现代医学的结合技术,是近年来针刺类外治法中研究热度较高的干预方法,未来有待开展其与传统针灸单独作用疗效对比的研究。

聚类#4“温针灸”是目前针刺类干预方法中治疗LE报道及应用最多的方法,相关报道呈现增长趋势,其中温针与火针主要针对的中医证型多为风寒阻络证。司徒万德等[15]研究表明毫火针联合温针能明显改善LE患者肘关节功能和疼痛评分。胡兰等[21]的系统评价和Meta分析也显示温针灸治疗LE寒湿痹阻证的临床效果优于普通针刺,突出了中医辨证论治的“寒者热之”的理念。温针灸作为常规疗法,未来应开展与其他针刺法的对比研究,并且明确其中长期疗效。

聚类#2“针刀”主要围绕针刀医学治疗LE开展研究,其中针刀治疗常与穴位注射、中药穴位贴敷、康复锻炼等多种疗法结合[22]。由于针刀疗法操作的特点,通常依靠医者的解剖知识和临床经验进行。近年来,超声引导使针刀术在可视化下进行,同时也是针刀医学中的热点前沿。许磊等[23]借助高频超声进行可视化针刀术治疗LE,取得了较好临床疗效。此外,超微针刀、水针刀、埋线针刀等方面的研究报道呈现不断增长趋势,在未来尚有一定的研究潜力。

聚类#5“推拿”和聚类#6“中药熏洗”主要为各种推拿及正骨手法、中草药熏洗外用治疗LE的相关研究。由于手法操作者的主观性及患者个体的差异性,手法的标准化研究一直是亟待解决的难题。手法研究随着技术的发展,一部分学者对其学派研究的手法进行了有限元及量化研究[24-25]。这为后续开展手法研究提供了参考。

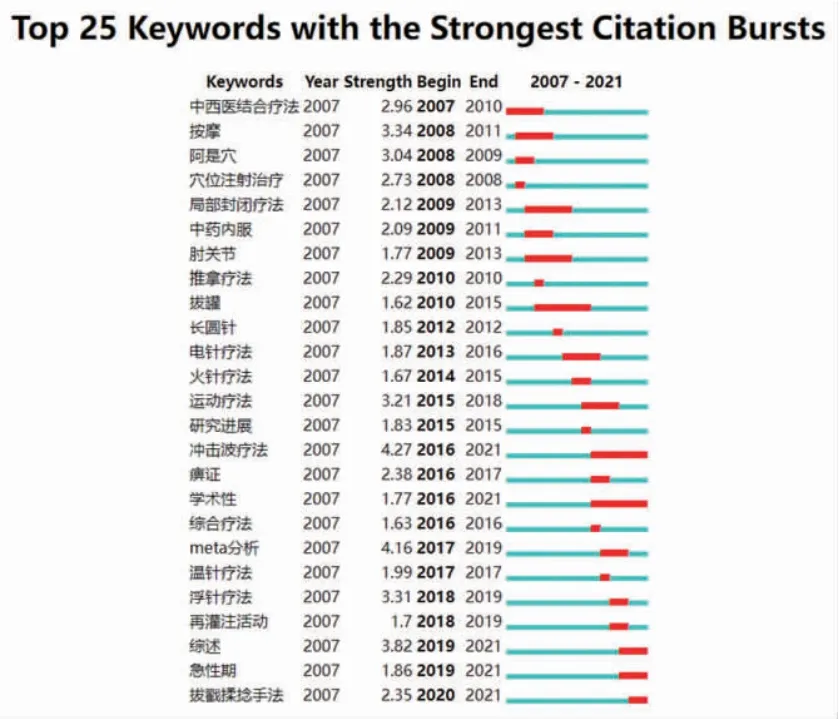

2.6.3 关键词突现分析 关键词突现是对某一关键词在特定时间段内出现频数突然增加的一种呈现。图中蓝色条带代表纳入文献的时间跨度,红色条带代表某关键词频数暴发的起止时间。关键词突现图可以直观反映各热点关键词突现的起始时间、终止时间及突现强度。(见图6)

图6 关键词突现图

本研究将近15年中医外治法治疗LE领域大体分为发展期和稳定期2个时期。2007—2015年是本领域的发展期,该时期的研究以临床研究为主,多种不同中医药外治法的研究涌现。但2015年至今的稳定期,传统的普通针刺、推拿、拔罐、穴位注射等法的研究热度下降,相应的一些研究热点不再聚焦于单纯针刺、推拿等宏观方向。随着医疗技术的发展,传统治法也得到了新技术的辅助,临床研究热点逐渐转向了聚焦于微观的不同针刺方法、行针手法、新针灸技术及现代物理冲击波疗法与中医穴位相结合的中西医疗法。温针疗法和浮针疗法是此时期突现强度较高的临床干预方法。此外,随着中医药循证医学的发展,Meta分析和综述是这一时期突现强度较高的关键词。学者开始重视运用循证医学客观评价临床研究,以更好地辅助临床决策。

2.6.4 关键词时间线图 关键词时间线图可以直观地反映近15年中医外治法治疗LE领域的热点变化情况。图7显示了超声引导针刀术、内热针、理筋手法、C反应蛋白、β内啡肽等关键词,提示了当下及未来潜在的热点前沿。超声引导下的针刀术使针刀可视化成为可能,提高了针刀疗法的安全性,降低了不良反应发生率,未来具有深远的研究意义。内热针近年来在慢性劳损性骨关节疾病中应用较为广泛。王芳等[26]发现,与单独使用冲击波比较,内热针联合冲击波治疗LE能显著提高患者肘关节无痛握力,降低疼痛评分。推拿手法是中医骨伤科学一直来的热点研究,其具有操作简便、成本低廉、副作用小、安全性较高的优点,但其量化的标准有待明确。殷京等[25]对清宫正骨理筋手法进行了量化和生物力学研究,为后续其他手法研究开拓了方向。C反应蛋白是一种炎症标记物,其广泛应用于各种疾病的诊断、疗效评价及预后研究中。β-内啡肽是人体内的一种内源性阿片肽之一,具有不可替代的镇痛作用。随着各外治法镇痛机制研究的深入,除外周镇痛机制外,研究者们开始致力于从血液中寻找中枢镇痛机制的客观证据。尚方晴等[27]研究发现乌头汤联合温针灸可显著调节LE患者血清疼痛因子及β-内啡肽水平。明确针刺、针刀等外治法对炎症因子的影响及其镇痛机制的研究可能是未来潜在方向。

图7 关键词时间线图谱

3 讨论

LE属中医学“肘劳”“伤筋”范畴,多因劳累汗出,卫外不固,风寒湿外邪侵袭肘部,气血阻滞;或因筋脉劳损,瘀血内停,肘部气血不畅,不通则痛。正如《素问·痹论篇》云:“风寒湿三气杂至,合而为痹也……痹在于骨则重,在于脉则血凝而不流,在于筋则屈不伸。”中医外治法具有操作便捷、不良反应小等优势,临床常用的方法有针灸、针刀、手法治疗等。本病的发病趋于年轻化,未及时诊治易反复发作,发展为难治性LE。本研究通过CiteSpace软件对近15年“中医外治法治疗肱骨外上髁炎”领域的文献数量、作者、研究机构、研究热点及动态等方面进行知识图谱的可视化分析,以挖掘其知识结构、研究热点。

本研究纳入文献1 130篇,总发文量趋势和临床研究发文量趋势一致,发文量总体平稳,近年来略有下降趋势。其原因可能包括3个方面:(1)文献多以临床研究为主,但干预措施缺乏创新性。(2)机构和研究者多只针对某一种或两种中医外治法开展简单的临床研究,在取得一定研究结果后就停止了研究。(3)研究缺乏突破性,缺少相关机制探索研究。这也是目前本领域临床研究存在的共性问题。

共纳入文献作者1 989位,研究机构371个,作者和机构合作分析的网络密度均不高。仅少数团队存在合作关系,多以高校及其附属医院开展地区内合作,尚未形成具有全国范围影响力的合作模块。这可能与中医外治法类型多,且各治法兼具自身的特色与效果,而不同学派机构的传承和临床基础存在差异有关。且中医“同病异治”“三因制宜”辨证论治的原则也导致了不同地区开展不同临床研究这一现象,因此地区内不同团队间更易产生学术思想上的交流。

关键词是文章的高度总结,对文献关键词进行突现、聚类、时间线图的可视化分析可直观了解近15年本领域的研究发展过程。针灸和针刀既是核心关键词也是高频关键词,是一直以来的研究热点方向。近年来,随着针灸和针刀与现代技术的结合,浮针、超声引导针刀、针刀埋线等技术的出现引领了研究的热点。同时针灸和针刀在临床使用最为广泛,是中医外治法治疗LE的主要手段。多种针刺疗法治疗LE效果显著,以浮针和温针灸效果为最佳[7];王树东等[8]的Meta分析也验证了针刀治疗LE的疗效优于封闭治疗。此外,本研究发现,纳入文献以临床研究为主,但大量研究同质性较差,存在不同刺法、行针手法及多种中西结合的干预措施,并不能客观验证其疗效,且大部分临床研究以单中心、小样本为主,研究整体质量不高。相关研究的系统评价与Meta分析较少,这与关键词突现图结果一致。因此,尽管中医外治法治疗LE领域临床研究趋于饱和,未来仍需大样本、多中心、中医药单独干预的临床研究。同时今后的研究应注意研究设计的合理性和规范性。除主观量表外,今后的研究可从炎症因子与疼痛因子方面进行客观疗效评价,明确镇痛疗效的作用机制。研究发现,纳入的针刺类文献中,不同文献间选穴存在显著差异,阿是穴是最高频数的腧穴;在中药穴位贴敷方面,最常选用腧穴也是阿是穴[28];最常使用的中草药为祛风散寒、活血止痛的川乌、草乌、红花、细辛等。针灸选穴规律、中药的外用药物规律、数据挖掘可能是未来热点关键词。理论转化研究方面,个人经验理论报道是过去15年理论研究的主流,但由于其有较强人文及地域主观性,未来针对经典的理论研究[29-30]仍可能是潜在热点。近两年理筋正骨手法重新得到重视,典型代表为清宫正骨流派及平乐正骨学派。目前针对手法的研究中,结合生物力学、动态捕捉和有限元技术进行研究是热点方向。对手法的研究应明确各流派之间的优劣势,通过上述技术手段设计标准化研究。

近15年来,在中医外治法治疗LE领域,研究者对LE的病因病机、中医辨证分型、治疗方法开展了大量研究,获得了一定的成果。但目前中医外治法治疗LE领域仍存在一些不足:文献以临床研究为主,研究方案设计不严谨,评价指标缺乏客观性,文献质量评价较低;临床研究同质性较差,多种疗法相结合进行干预,无法验证其单一疗效;存在多个团队针对同一外治法独立开展研究的现象,设计、完成质量参差不齐,研究团队间缺乏合作交流平台。

中医外治法有广阔的发展前景,未来的研究有待进一步深入挖掘各外治法的作用机制,突破临床研究的固定思维模式,重视基础研究,明确各外治法治疗镇痛机制、抗炎机制等,提升临床研究的质量。