基于CiteSpace的中医药治疗帕金森病可视化分析*

南淞华,彭超杰,庞伯通,陈芳芳,葛文静,崔应麟

(1.河南中医药大学第二临床医学院,河南 郑州 450002;2.河南省中医院,河南 郑州 450002)

帕金森病(Parkinson's disease,PD)影响全球1%的人口,是仅次于阿尔茨海默病的第二大神经退行性疾病,主要临床表现为静止性震颤、肌肉强直等运动症状,以及抑郁、失眠、自主神经系统功能紊乱等非运动症状[1-2]。PD的发病原因包括蛋白质异常折叠、线粒体功能障碍、氧化应激和神经炎症[3]。目前PD发病机制尚不明确,临床疗效不尽如人意。大量研究证实中医药治疗PD已取得长足进展[4]。本研究应用CiteSpace对中国知网、万方、维普数据库近20年中医药领域PD相关的核心期刊文献进行可视化分析,梳理其研究热点、现状与趋势,以期为中医药治疗PD临床与科研提供思路和依据。

1 资料与方法

1.1 数据采集 在中国知网、万方和维普数据库中进行高级检索。制定检索策略:(主题为“颤证”OR“帕金森病”)AND(摘要为“中医”OR“中医药”OR“中药”)。检索范围:核心期刊(参考中国科学技术信息研究所发布的《2020年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)》)。时间跨度:2002年1月1日至2021年12月31日。共检索出相关文献597篇,最后结合本研究纳入标准、排除标准筛选文献,应用NoteExpress和人工去重,采用双人双机独立筛选并校对,排除无关文献286篇,最终纳入中医药领域文献311篇。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

1.2 数据处理

1.2.1 纳入标准 (1)主题为中医药治疗PD,包括名医经验、理论探讨等;(2)语言限定为中文。

1.2.2 排除标准 (1)内容为科普新闻、征文广告等;(2)题录信息不完整。

1.2.3 数据清洗 为更直观、准确地解读图谱,规范合并近义关键词。如“帕金森”合并到“帕金森病”等;规范机构名称,不细分学院、科室等,如“河南中医学院药学院”规范为“河南中医药大学”等。

1.2.4 研究方法 CiteSpace软件可基于科学计量学、数据和信息可视化技术,通过分析文献中的各项信息,绘制出该研究领域科学知识图谱,来展现知识的结构、规律及分布情况[5]。导出格式:Refworks格式,设置软件参数:导出为download_***.txt格式,包含标题、作者、机构、发表年限、期刊、关键词等信息。导入CiteSpace 5.8.R3中进行数据转换,设置CiteSpace相关参数:时间分区为1年(Year Per Slice=1),演算时阈值(Top N% per slice)选择Top 50;剪切方式(Pruning)采用Pathfinder与Purning the merged network;节点类型选取作者(Author)、机构(Institution)、关键词(Keywords);聚类采用LLR算法,绘制可视化图谱。

2 结果

2.1 发文量分析 本研究纳入311篇文献,总体发文量呈波浪式上升。2001—2008年发文量较少。2008—2011年,随着更多学者关注PD的发病机制,该领域的发文量迅速增加。2011年、2021年发文量最多(26篇),且近10年该领域发文量明显增多,呈现波浪式增长态势。(见图2)

图2 近20 年文献分布趋势图

2.2 期刊分析 311篇文献均为期刊论文,来源于71种期刊,近92%的文献发表在中医药期刊,其中52%左右的文献发表在中医药科技期刊分级目录T1级别期刊,约29%发表在T2级别期刊。(见图3)其中刊载量最高的为《中医杂志》(43篇),其次为《中华中医药杂志》(35篇)。刊载量在5篇以上的期刊共15种,占期刊总量的21.13%(15/71),载文量占文献总量的71.38%(222/311),其影响因子介于0.498~2.435之间;载文量1~4篇的期刊有56种,占期刊总量的78.87%(56/71),载文量占文献总量的28.62%(89/311)。可见载文期刊分布相对集中,高影响因子期刊发文量较高。刊载量5篇以上的期刊见表1。

表1 主要刊载期刊情况 (≥5 篇)

图3 文献来源期刊分布图

2.3 合作分析

2.3.1 机构合作可视化分析 发表的文章质量及数量可间接反映各研究机构在此领域内的学术研究高度。该领域机构合作网络图(见图4)中共有节点211个,包含218条连线,各节点之间的连线密度为0.009 8,中介中心性高于0.10的机构仅有广州中医药大学,意味着其在该研究领域发挥了“桥梁”的作用。发文量及中介中心性均为前10的机构有广州中医药大学、北京中医药大学、上海中医药大学、上海中医药大学附属龙华医院、广东省中医院、解放军总医院、河南中医药大学、首都医科大学宣武医院。(见表2)其中发文量最高的机构为上海中医药大学(29篇),其发文量、中介中心性均为前3位,说明其在该领域与其他机构合作较多,具有较强的学术输出能力。

表2 发文量前10 的机构

图4 机构合作网络图 (频数≥3)

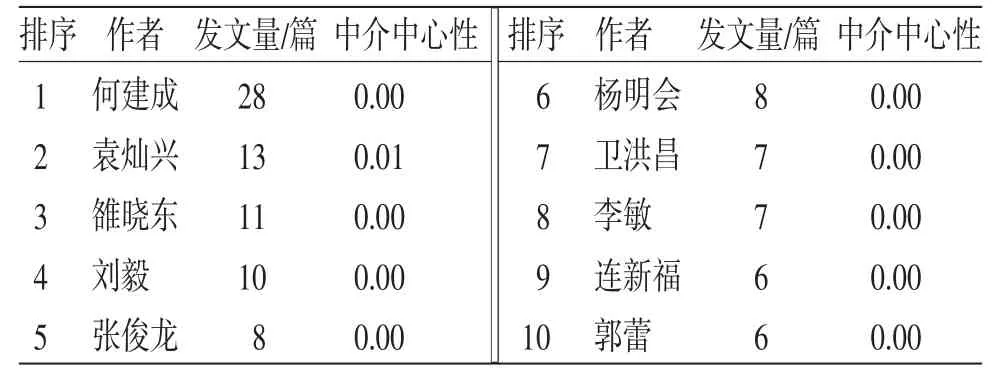

2.3.2 作者合作可视化分析 该领域作者合作网络图(见图5)共有节点492个,连线831条,网络密度为0.006 9;研究学者之间存在较多合作。其中发文量前3名分别为何建成(28篇)、袁灿兴(13篇)、雒晓东(11篇)。(见表3)近年来形成了以何建成-袁灿兴、刘毅-杨明会、雒晓东等为代表的核心作者团队。其中何建成-袁灿兴团队的发文量最多,学术影响广泛,研究内容全面,涉及文献研究、证型分布及用药规律等[6-7]。该团队认为PD病机总属本虚标实,虚证以肝肾阴虚和气血两虚为主,实证以风、痰、瘀为主。扶正祛邪为治疗原则,虚者宜培补肝肾,滋阴益气养血;实者当平肝息风,清火化痰,活血通络[8]。基于普莱斯定律M=0.749 nmax(nmax为作者的最大发文量),得出M≈3.96,取整数4,即发文量≥4篇为该领域的核心作者,共计23位。该领域核心作者发文总量为160篇,达到总文献了的51.45%(160/311),表明已形成显著的核心作者群,但各团队间联系松散,大部分研究团队间几乎无学术交流。

表3 发文量前10 的作者

图5 作者合作网络图

2.4 热点分析

2.4.1 关键词共现 关键词高度概括了文献的研究主题,故关键词共现分析可反映该领域研究热点及其发展趋势[5]。经CiteSpace软件可视化后,关键词节点数量(N)=347,连线数(E)=719。(见图6)节点的大小与关键词的频数呈正相关,字号大小和中心度高低反映了学者对关键词的关注度[9]。频数和中介中心性均为前10的关键词有PD、中医药、中医证候、细胞凋亡、多巴胺、综述。(见表4)该领域主要关注病种为PD、抑郁等;治疗方法为穴位埋线、针刺等;研究方向为中医证候、综述等。高频关键词提示目前的研究类型主要为基础研究,且细胞凋亡是PD发生的主要机制之一。高中心性关键词提示穴位埋线法是PD的主要治疗手段之一,是潜在的研究热点。在基础研究中,神经递质失调或变性可能是PD发生的潜在机制[10]。“综述”的排名在频数及中介中心性中均靠前,说明综述该领域的研究进展,总结并发现当前PD治疗中存在的不足,以期为推动PD的诊断和治疗提供依据是未来研究潜在的趋势和热点之一。

表4 主要关键词列表

图6 关键词共现图谱

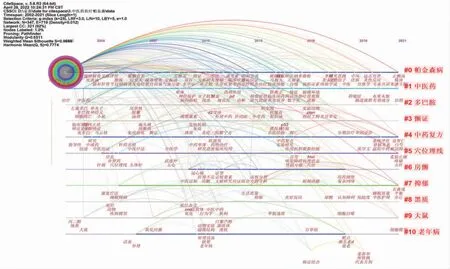

2.4.2 关键词聚类 关键词聚类可分析推测该研究领域的趋势及研究热点。聚类标签(#)的数字越小则该聚类规模越大。Modularity Q=0.651 1>0.3,Mean Silhouette=0.964 4>0.5,表明聚类结构清晰合理,可信度高。(见图7)17个自然聚类内容、每个聚类的节点数与轮廓值见表5。聚类研究程度越高则节点数越多,领域内关键度越高则轮廓值越大。根据聚类名称的研究方向,本研究将各聚类进行归纳总结并分类:“#1、#4、#5、#11、#14、#15”主要为PD的诊疗方式;“#0、#3、#6、#7、#10、#12、#13”主要为PD的具体临床表现及伴随症状;“#2、#8、#9、#16”主要为PD的发病机制及药物作用机制。关于PD的机制研究,在聚类2#中出现关键词“多巴胺”,涉及的发病机制有细胞凋亡等。聚类3#中出现“从脾治之”“痰瘀内阻”,其中“从脾治之”作为PD治法在一定时期内一直保持一定热度。综上所述,研究热点集中在PD的临床和机制研究两方面。

表5 关键词聚类信息表

图7 关键词聚类图谱

2.4.3 时间线视图分析 关键词时间线图显示了每个关键词在纳入时间范围内首次出现的时间,以及中医药治疗PD的研究热点随时间的发展变化。本研究通过CiteSpace对关键词进行聚类分析,得出中医药治疗PD时间线视图。(见图8)其中聚类#0 PD、#1中医药涵盖整个数据采集时间跨度,为本研究的主题。此外,时间跨度最大的聚类为#2多巴胺。PD致病机制多为黑质致密部多巴胺(DA)能神经元变性、缺失,且多巴胺能药物是目前治疗PD的主要药物之一。时间跨度较大的还有:#4中药复方、#5穴位埋线,可一定程度展现现阶段有关该领域研究的热点和趋势。近期仍保持热度的聚类中,出现时间最晚的关键词为止颤汤、五禽戏、平衡步行等,可能是潜在的研究趋势和热点。

图8 关键词时间线视图

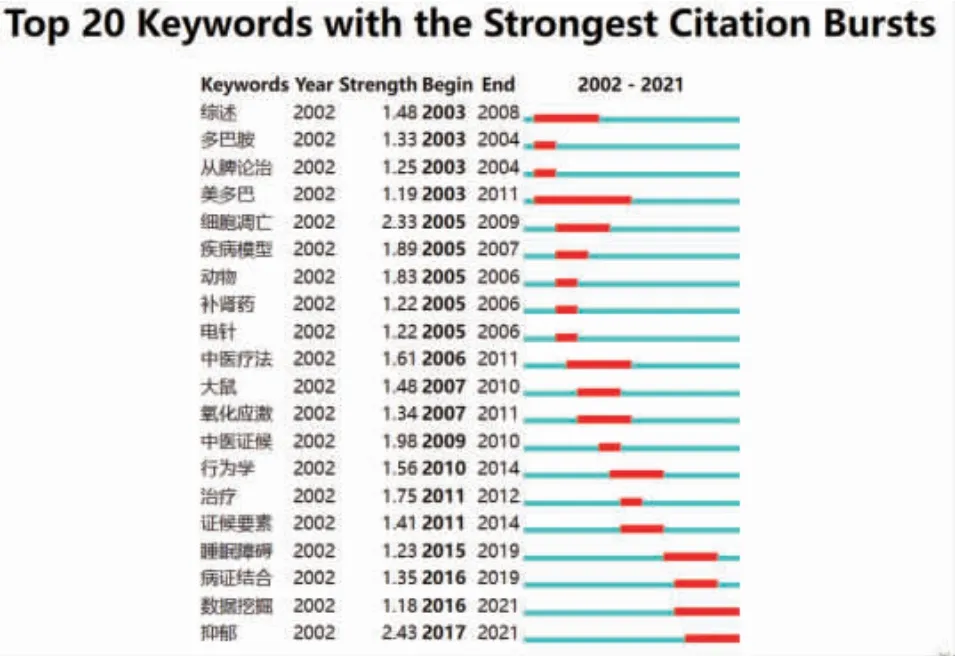

2.4.4 关键词突现分析 关键词突现能反映某领域研究热点的变化。关键词突现分析图(见图9)显示,2003年开始出现关于该领域的各种“综述”;多巴胺类药物作为PD的有效手段;PD“从脾论治”被提出[11],“脾虚”导致气血亏虚、痰瘀内阻是颤证发展的基本病机[12]。2006年左右出现“中医疗法”,在一定时期内中医疗法是PD的主要研究热点。2005—2009年“细胞凋亡”是主要研究热点[13];“数据挖掘”是2016年以来的主要研究热点[14]。综上所述,临床研究方面,补肾药、电针于2005—2006年突现;证候要素于2011—2014年突现;病证结合于2016—2019年突现;数据挖掘于2016—2021年突现,至今仍倍受关注。基础研究方面,细胞凋亡于2005—2009年突现;疾病模型于2005—2007年突现;大鼠于2007—2010年突现;氧化应激于2007—2011年突现,表明此时期中医药治疗本病的作用机制研究备受关注。

图9 关键词突现图谱

3 讨论

3.1 研究现状 在全球疾病、伤害和风险因素负担研究(GBD)中的所有神经疾病中,PD在患病率、致残率和死亡率方面增长速度最快[15]。相关流行病学结果显示,随着老龄化社会的不断加剧,预计2030年我国PD患病人数可达到全球总患病人数的一半[16]。药物治疗目前仍是PD治疗的主要手段,临床上多巴类和抗胆碱类药物是其治疗的主要药物,西医治疗虽然可以直接缓解症状,但仍不能控制疾病进程,且在长期治疗过程中,会出现诸多不良反应[17]。中医学有关PD的相关记载最早可追溯至汉末时期,如《黄帝内经》中已有“其病动摇”,“诸风掉眩,皆属于肝”,以及“诸暴强直,皆属于肾”等PD相关临床表现的论述[18]。PD属中医学“震颤”“振掉”“颤振”的范畴。老年体弱,肝肾自亏,筋脉失养;或体劳过度、房事不节,肝阴肾津亏耗;或情志过极,气机失调等,致虚风内动而致本病[19]。现代医学对PD的研究不断深入,但其发病机制仍未阐明。相关研究证实在PD早期,疾病进展迅速。基于中医药多途径、多靶点、增效减毒干预PD的优势,中西医结合治疗在改善早期PD非运动症状方面具有良好的协同作用,能够增效减毒和保护神经,从而延缓疾病的进展[20-21]。当前该领域发文量呈总体上升趋势;研究团队之间合作关系建立较分散,机构之间合作较少;研究热点多为中医药治疗PD的相关理论探讨和机制研究,同时涉及名医经验的数据挖掘等。近年有较多关于PD的研究论文发表,中医药治疗本病的体系已逐渐形成并完善。本研究通过CiteSpace软件对中医药治疗PD相关文献发文量、作者、研究机构、近期研究热点进行可视化分析,阐释该领域研究的发展情况,旨在为下一步研究提供参考。

(1)发文量:本研究共纳入311篇期刊文献,2002年仅纳入2篇关于中医药治疗PD的文章。截至2009年,研究的数量仍然很少。2010年是该领域的转折点,越来越多的研究人员开始关注有关中医药治疗PD,并发表相关文章,并呈快速上升趋势。2012—2021年,年发文量进入波浪式增长阶段,中医药治疗PD研究领域显示出波浪状的上升趋势。该现象可能与人口老龄化导致PD发病率逐年上升,相关学者对该领域的关注度不断增加,以及中医药在改善PD非运动症状、全面提高临床疗效等方面具有显著优势有关[22]。

(2)研究团队:何建成-袁灿兴团队为该领域最大的研究团队,主要研究的内容包括临床研究、机理探讨、疾病综述等[23-24]。该团队自拟复方地黄颗粒,并开展研究滋补肝肾、通络解毒法治疗PD的疗效机制[25-26];复方地黄颗粒能够通过上调PD阴虚动风证大鼠纹状体神经递质谷氨酸/天冬氨酸转运体、谷氨酸转运体1表达,并下调γ-氨基丁酸转运体1表达,重建谷氨酸与γ-氨基丁酸之间的平衡,进一步降低兴奋性毒性,从而发挥治疗PD的作用[27]。此外,袁灿兴参与《中西医结合治疗早期帕金森病专家共识(2021)》的制定,进一步规范了中西医结合治疗早期PD的方案,可为临床医生对PD的临床诊疗提供参考和依据[20]。刘毅-杨明会团队认为PD病位在脑,病性本虚标实,以肾虚为本、瘀血阻滞脑络为标。肾精亏虚不能滋养肝木,则血脉滞涩、筋脉失养、瘀血停滞、蕴结脑窍、精血不继、脑髓失充,治法为补肾活血[28-30]。雒晓东认为PD“病在厥阴,根源于五脏虚损”[31],并参与制定了《帕金森病(颤拘病)中医临床诊疗专家共识》[32],明确了PD的不同分期、分型、分类和相应治则、治法方药,完善了PD的中医证候诊断,增加PD非运动症状的中医辨证论治和疗效评价标准,推动了该领域研究和临床的规范和发展[29]。

(3)研究机构:以北京中医药大学、广东省中医院、上海中医药大学为核心的中医药院校及其附属医院相互合作,学术成果产出较多,体现了优秀的科研平台和团队对于科研产出的重要性[33]。此外,同地区研究机构合作密切,不同地域机构间合作较少,且极少涉及基层医疗机构。后期各机构间需加强合作,与基层机构增加交流,形成跨地域、多中心的紧密合作网络,更好地发挥中医药优势,推动中医药治疗PD水平的发展。

3.2 研究成果 目前研究者及机构对PD的证型治法、药物选择、临床疗效研究、合并疾病等方面均已发表文献并取得一定成果。

(1)证型方面:PD辨证以阴虚火旺证、湿热下注证、肾阳虚证、肾气不固证、肝郁气滞证为主,形成以肝肾亏虚为本,痰浊、瘀血为标的发病机制[34]。(2)治法方面:补益肝肾、补气养血、息风止颤、健脾和胃化痰等治法为主要中医治法[35-36]。(3)治疗方面:治疗以中药汤剂、针灸为主。针灸出现频数最高,常用腧穴分别为风池、合谷、太冲、百会、曲池等[37]。研究者运用数据挖掘技术发现,现代医家治疗PD的药物主要为白芍、熟地黄、枸杞子、肉苁蓉、龟甲、天麻、川芎、当归、丹参、全蝎等[14]。(4)临床研究方面:临床研究以随机对照研究为主,多以美多芭为主与中药进行疗效比较[38];涉及的相关评价指标有帕金森病睡眠量表(PDSS)、爱泼沃斯嗜睡量表(ESS)、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)等[39]。

3.3 研究趋势探讨 随着时代的发展,中医药治疗PD领域中的主要研究内容及理论观点也在不断演变。该领域的研究方向可归纳为临床研究、药物机制、辨证论治、合并疾病4个方面。临床研究包括随机对照试验、临床生化指标及相关评分量表分析等[40-41],药物机制主要是对中药复方、针灸等的疗效评价[42-43],辨证论治包括中医证候要素、名老中医经验等[44],合并疾病包括抑郁、睡眠障碍等[45-46]。PD以肝肾亏虚为发病基础,病位要素以肝、肾为主,证型主要为肝肾不足证、气血两虚证等,证候要素包括阴虚、气虚、血虚、阳虚、风、火、痰、瘀[47-48]。数据挖掘和基础研究为主要研究方式。数据挖掘多源自名医经验总结,有助于精准分析辨证思路和用药规律[49];基础研究主要通过大鼠建立PD模型,观察干预后模型相关指标的变化,探讨其作用机制[50]。数据挖掘、基础研究等还将作为主要研究手段,探讨完善PD的发病机制及中医药手段的作用机制等仍是未来的研究趋势。

4 不足与展望

中医药治疗帕金森病的研究热点不断演变,主要聚焦在证型研究、方药研究、临床观察、实验研究等方面。近年来有关中药复方的基础和临床研究增多[51],研究设计及方法更加规范,但欠缺大样本临床研究和长期随访,因此提高研究结果的证据等级是此类研究亟待解决的问题。目前治疗PD的有效手段仍不足,且近几年中医药治疗PD的机制研究相对薄弱,今后的研究深入挖掘该领域具有重要的科学价值和社会意义。本研究未纳入英文文献,故研究结果可能具有一定的局限性。