日照互花米草(Spartina alterniflora)分布精细化测绘及化学方法治理对底栖生物的影响

黄 帅,侯继灵,于 洋,王建勇,郑智勇

(国家海洋局北海预报中心,山东青岛 266100)

互花米草(Spartinaalterniflora)作为原产于北美洲东部海岸的一种多年生草本植物,隶属于禾本科米草属,广泛分布于加拿大纽芬兰直到墨西哥海岸,是当地潮滩湿地中占优势的物种[1-3]。由于互花米草秸秆较为粗壮、根系发达,对环境的胁迫抗性强,能在常受潮水淹没的潮间带中促进泥沙的快速沉降和淤积,从而起到保滩护堤的作用[4-6]。我国于1979年从美国东部各州引进该物种,并率先在福建的罗源湾进行种植,而后在各沿海省市滩涂进行引种[7],在取得一定效果的同时也带来了一系列的问题。现如今,其分布范围已扩张至除我国台湾省和海南省之外的所有沿海省份[8-9],但由于互花米草的快速扩张,致使本土植物的生存空间受到挤压,对我国滨海湿地生态环境的多样性和稳定性产生极大威胁[10],同时针对其防控治理难度较大,也对船只出港和航道畅通形成阻碍。2003年就被国家环境保护总局和中国科学院联名将其列入中国第一批外来入侵物种,也是其中唯一的海岸盐沼植物[11]。

基于互花米草的分布和治理现状,找出能快速并有效的控制办法,从而尽可能减少或规避互花米草带来的生态危害,是目前滨海湿地生态管理遇到的一大难题。而治理的前提是先要对互花米草的疯狂式扩散进行监测,但由于人力进入互花米草所分布的潮间带区域极为困难,若无法对其实地分布范围和扩散动态进行监测,便很难为后续治理提供技术支撑。目前常用的治理互花米草的方法主要有物理方法、化学方法及生物方法[12-15],而这些治理措施对当地的湿地生态系统所产生的影响也各不相同[16]。其中化学方法治理互花米草相较于另两种方法,具有成本低、效果显著、操作简单等特点,但施用化学除草剂会对海岸生态系统(特别是对底栖生物)产生影响,目前尚无一致结论及相关详细报道[17-18]。该研究旨在通过无人机遥感精细化测绘手段,对互花米草的分布面积及通过喷洒化学除草剂对互花米草的灭除效果进行监测,并通过分析除草剂对底栖生物的影响,为我国互花米草进一步完善治理提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区域概述山东省日照市海岸带地处黄海中部,北起白马河口,与青岛市黄岛区海岸相接,南至绣针河口,与连云港市赣榆区相连,向西至204国道,向东达20 m水深线附近。沿岸多为砂质海岸,与中部奎山和南部岚山形成岬角海崖和水下岩滩,境内河流多为内陆河入海段,除傅疃河等为永久性河流外,其余多为季节性河流[19]。调查发现,在多处岸段均发现互花米草入侵,尤其在白马河口、两城河口、傅疃河口和绣针河口等主要河口岸段,互花米草入侵尤为明显。通过走访调查了解,多年来日照市辖区内互花米草面积持续增长,2020年山东省互花米草调研小组专家联合日照市海洋资源调查人员对互花米草现状进行调研发现,日照市互花米草正处于大面积暴发前期,对互花米草的治理已刻不容缓。

1.2 监测点设置及监测方法为有效防范互花米草继续扩散,力争尽快消除,切实保护滨海湿地生态系统,对日照市海区内现存互花米草入侵现状进行摸底调查,解译了日照市互花米草现状的卫星遥感图片(图1),将日照市全部沿海岸线疑似互花米草入侵的区域划分为13个无人机正射监测区域(白马河上、下游,两城河,森林公园,傅疃河口南部、养殖排水渠,刘家湾赶海园南、北两区,小海河南支流,多岛海和绣针河口上、下游),并对疑似区域绘制卫星解译互花米草入侵图斑,得到图斑shp文件作为下一步无人机正射作业和现场核查的参考。

图1 日照市互花米草现状的卫星遥感图片Fig.1 Satellite remote sensing images of Spartina alterniflora status in Rizhao City

1.3 互花米草覆盖面积的测绘方法自2021年5月13日开始对已确定的13个无人机正射监测区域进行无人机正射飞行测绘作业,至2021年6月24日,完成全部无人机正射飞行作业。正射飞行作业完成后,通过Pix4Dmapper软件处理所得到的批量照片,制作作业区域矢量图,再利用ArcGIS软件对矢量图进行精准测绘,绘制该区域互花米草入侵图斑,并计算图斑面积等信息,最后用Adobe Photoshop软件对以上成果进行制作,形成互花米草分布区域的可见图件。

1.4 互花米草化学治理依据前期卫星解析资料和无人机正射测绘影像数据,在日照市先筛选出具有代表性的互花米草入侵区域,然后综合考察全市互花米草分布状况、生态环境因素、潮汐条件及气候要素等,选择在岚山区多岛海风景区东部港池(简称多岛海东港池)互花米草入侵区域进行互花米草治理试验。根据之前研究资料表明,选用高效盖草能对互花米草进行灭杀效果最佳[20-21]。在试点区域开展互花米草化学治理药物残留检测试验效果如下:分别在用药后第1、2、4、7、11、20天采集区域内沉积物、海水、拟蟹守螺属(Cerithidea),进行盖草能中有效成分(氟吡甲禾灵)残留量的检测,并开展底栖生物调查,检测结果表明未对实验区底栖生物种类密度产生显著影响;氟吡甲禾灵残留在沉积物、海水、拟蟹守螺属中均未检出。

根据喷洒区域的地理环境、潮汐规律、互花米草分布密度、株高、茎粗等要素,计划进行2次(6月25日和7月9日)无人机药物喷洒作业,喷洒作业选择在试点区域退潮刚好露出全部植株时进行,喷洒作业时互花米草植株高度为12~42 cm,多数植株高度在30 cm以上,适宜高效盖草能药效的发挥,喷洒药剂后,保证植株在6 h内不被潮水淹没,确保互花米草叶面对药剂的充分吸收。

1.5 数据处理以Berger-Parker优势度指数(D)表示底栖生物的优势度:

D=Nmax/N

式中:Nmax为优势种的个体数;N为群落中全部物种的个体数。

2 结果与分析

2.1 互花米草精细化测绘正射飞行作业完成后,共获得正射照片5 703张,经过以上精确化测绘共得到13组工作图件(图2~7)。共计绘制图斑490个,并计算图斑面积等信息,得出日照市互花米草覆盖面积为53.439 6 hm2。其中东港区7.347 9 hm2,岚山区20.012 3 hm2,山海天旅游度假区22.473 7 hm2,经济技术开发区3.605 7 hm2。自与2020年9月卫星解析结果相比,全市互花米草增长率为1.607%。

图2 白马河上游(a)、下游(b)互花米草覆盖范围Fig.2 Coverage of Spartina alterniflora in the upper reach(a) and lower reach(b) of the White Horse River

图3 两城河口(a)及森林公园(b)互花米草覆盖范围Fig.3 Coverage of Spartina alterniflora in Hekou(a) and Forest Park(b) of Liangcheng City

图4 傅疃河口南部互花米草覆盖范围Fig.4 Coverage of Spartina alterniflora in southern Futuan River estuary

图5 刘家湾赶海园北区(a)、南区(b)互花米草覆盖范围Fig.5 Coverage of Spartina alterniflora in the north area(a) and south area(b) of the Liujiawan Ganhai Park

图6 绣针河口上(a)、下游(b)互花米草覆盖面积Fig.6 Coverage of Spartina alterniflora in the upper reach(a) and lower reach(b) of the Embroidery Estuary

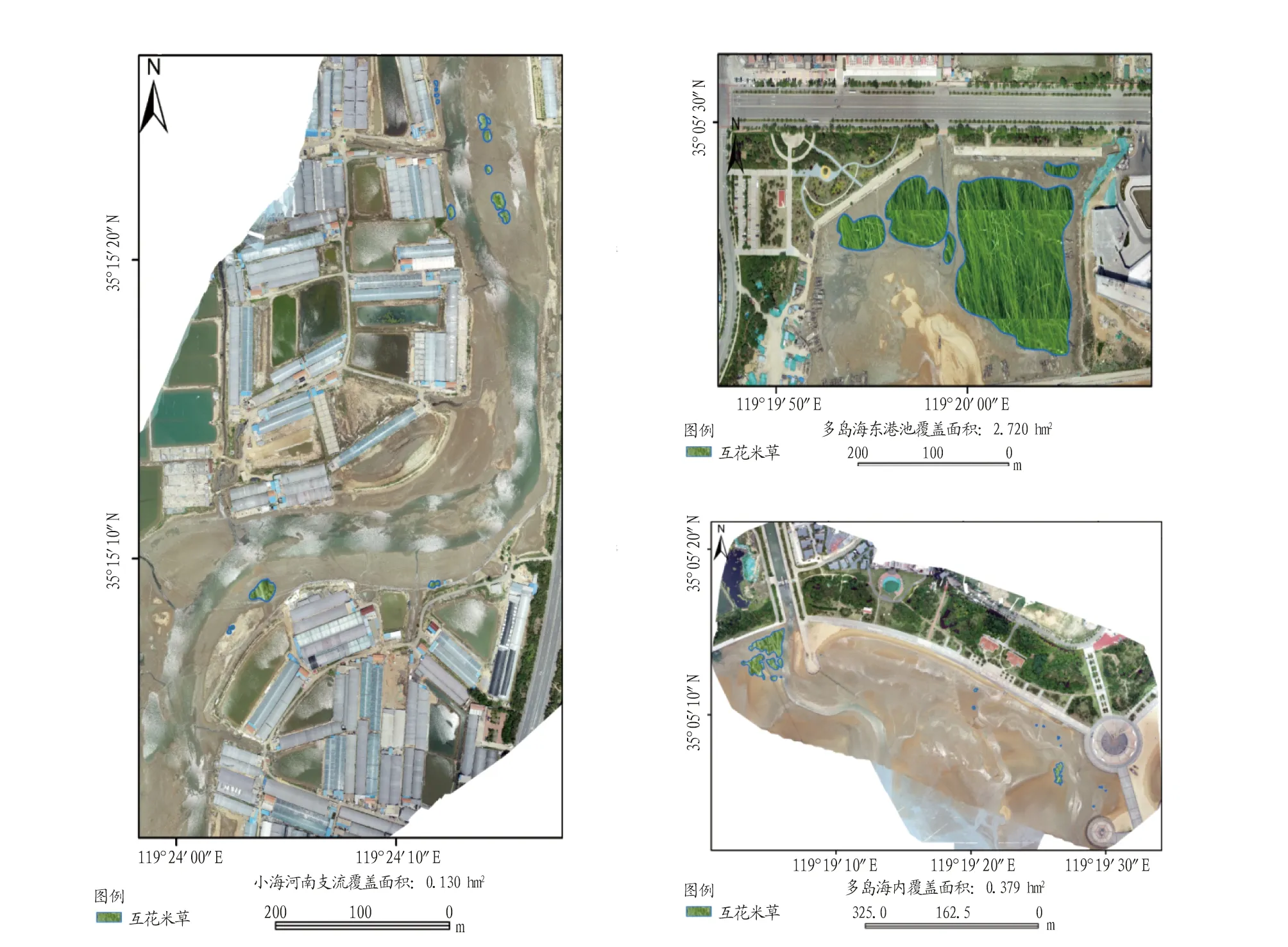

图7 小海河、多岛海互花米草覆盖范围Fig.7 Coverage of Spartina alterniflora in the Xiaohai River and the Duodao Sea

2.2 互花米草试点区域化学治理效能对互花米草试点治理区域的治理效果进行总体评价,经过无人机正射测绘计算,试点区域治理前2021年6月8日测绘互花米草覆盖面积为2.720 0 hm2,用化学法经2次无人机喷洒作业后,2021年8月11日测绘互花米草覆盖面积为0.046 2 hm2,试点治理区域互花米草治理灭杀效果达到98.3%(图8);2021年11月17日测绘互花米草覆盖面积为0.011 2 hm2,试点治理区域互花米草治理灭杀效果达到99.6%(图9),治理效果明显,试点区域大片互花米草均呈现枯黄状态。

图8 试点治理前、中期治理效果对比Fig.8 Comparison of effects before and during pilot governance

图9 试点治理完成后效果Fig.9 Effect after the completion of pilot governance

2.3 化学治理对底栖生物的影响

2.3.1化学治理对底栖生物种群密度、生物量及优势种的影响。在试点治理区域,分别在喷洒作业前(治理前期)、喷洒作业间隔期间(治理中期)、喷洒作业完成后(治理后期)共进行了3个航次潮间带调查到的所有底栖动物密度、生物量、优势种及优势度调查统计,结果如图10、11所示。

图11 试点治理各阶段底栖生物优势种及优势度对比Fig.11 Comparison of dominant benthic species and their dominance in each stage of pilot management

通过分析数据得出试点治理区域一些优势种的密度、生物量、优势度都呈上升趋势,其中日本刺沙蚕(Neanthesjaponica)、浅古铜吻沙蚕(Glycerasubaenea)、菲律宾蛤仔(Ruditapesphilippinarum)、鸭嘴海豆芽(Lingulaanatina)等生物的密度分布相对较好,未见明显异常,种群结构相对稳定,未有明显变化,并且有趋好的现象。在试点治理各期,底栖生物的物种密度和生物量略有降低,但并未对试点区域内底栖生物类群产生显著影响。

2.3.2化学治理对底栖生物群落多样性的影响。在试点治理区域,分别在喷洒作业前(治理前期)、喷洒作业间隔期间(治理中期)、喷洒作业完成后(治理后期)共进行了3个航次潮间带底栖动物群落多样性分析,结果如图12所示。

图12 试点治理各阶段底栖生物群落多样性Fig.12 Diversity indices of benthic community at each stage of pilot management

通过综合性指数结果比较可知,治理前、中、后期底栖生物各种综合性指数相对略有上升,其中丰富度指数和多样性指数上升明显,进一步说明该治理方法未对周围底栖生物生态环境造成影响和扰动,保证了生物的生态质量。同时,在试点治理区域跟踪监测中发现,该区域出现的海鸟种类和数量都有所增加,其中白鹭出现的频率和数量最多。总体来说,该试点区域的底栖生物治理前后未见明显差异。

为有效防范互花米草继续扩散,力争尽快消除,切实保护滨海湿地生态系统,以2021年无人机正射测绘的互花米草图斑位置和覆盖面积为参考,对前期互花米草空间分布进行无人机正射监测,结合正射结果对所有沿海区的互花米草进行了摸底调查,截至2021年6月8日,通过无人机正射测算出日照市互花米草面积约为53.439 6 hm2(表1)。

表1 2021年日照市沿海各区互花米草治理完成情况

3 讨论

无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)最早出现在1917年,作为一种自带动力、方便操控、适应多种环境、快速处理数据信息的飞行器[22]。随着计算机网络技术的迅速发展以及各种体积小、重量轻、探测精度高的新型传感器的更新换代层出不穷,无人机遥感系统的不断升级,其应用范围和领域也在不断拓宽[23]。研究表明,正射影像图还可以为资源开采监管提供相关服务,有效提升工程测绘效率,减少人工测绘弊端[24-25],还有研究对黄河三角洲国家级自然保护区的互花米草进行无人机高光谱影像的相关监测后进行图像拼接处理并提取互花米草信息,从而绘制出黄河三角洲国家级自然保护区互花米草分布图,进而能够实时监测黄河三角洲国家级自然保护区内互花米草的时空分布[26]。由于绝大多数互花米草的防控防治研究都是基于小范围的试点监测研究,而建立数模一直以来被用作描述生物入侵的有力工具[27],但由于缺少包含对不确定因素的把控而未能开展广泛应用。采用无人机开展不同时相的遥感监测可以更加精细化地捕捉到互花米草的空间分布及动态扩张,从而为其治理提供有效的技术支撑。

互花米草作为我国危害最严重的外来入侵植物之一,已经严重威胁了滨海湿地生态系统。而大型底栖生物类群是湿地生态系统的重要组成部分,对周围环境变化十分敏感,由于互花米草入侵一定程度上改变湿地土壤底泥的理化性质,在初期会提升土壤中的有机质含量而促进多毛类动物(如须鳃虫Cirriformiatentaculata)生长,这与仇乐等[28]的结论类似。但伴随着其惊人的种群扩散速率,在挤占多重生态位并与当地的原生植物群落竞争光与养分,从而逐步取代原生植物群落[29]。同时贝类等运动能力差的软体动物由于互花米草的密集分布使得活动空间受限,甚至会窒息死亡,进而造成湿地鱼类和鸟类的食物资源锐减,最终导致湿地生态系统生物多样性下降。目前国内外学者已探索出多种互花米草的防治方法,但仍需要因地制宜地选择适合的方法,有研究表明化学防治方法一般具有较好的清除效果,也有研究表明化学药剂在水体环境中会被迅速降解[30],因而在试点区域对周围沉积物、海水及贝类生物体内并未检测出药物残留。同时由于互花米草的生长环境位于比较开阔的潮间带区域,短期内可能会对某些底栖生物产生毒害,但随着海水的不断冲刷,底栖生物的密度和生物量不断恢复,其多样性和丰富度甚至略有提升,这与谢志发等[31]的研究结论相近。由于该研究仅反映日照市一个年度的互花米草入侵对底栖生态系统的影响,还需要从更大的时间跨度上继续开展定时定点的长期跟踪监测。

4 结论

通过比较互花米草试点治理前后的效果图,可以看出互花米草覆盖面积由治理前的2.720 0 hm2减少至0.011 2 hm2,治理效果十分显著。为有效防范互花米草继续扩散,力争尽快消除,切实保护滨海湿地生态系统,以2021年无人机正射测绘的互花米草图斑位置和覆盖面积为参考,先后在日照沿海各区(东港区、开发区、山海天旅游度假区和岚山区)对前期互花米草空间分布进行无人机正射监测,并对所有沿海区的互花米草进行了摸底调查,截至2021年6月8日,通过无人机正射测算出日照市互花米草面积约为53.439 6 hm2。经过沿海各区采用化学方法治理后,11月中旬进行评估验收发现,日照市互花米草现存面积约为1.305 4 hm2,治理完成度约为97.6%,达到预期治理目标,基本消除了日照市互花米草存量,也为治理互花米草提供了借鉴经验,填补了化学方法对底栖生态系统影响的研究空白。