经典名方苓桂术甘汤复方制剂的研制

李 玲,季 光,张 彤*,肖 伟

(1.上海中医药大学中药学院,上海 201203; 2.上海中医药大学附属龙华医院脾胃病科,上海中医药大学脾胃病研究所,上海 200032; 3.江苏康缘药业股份有限公司,江苏 连云港 222000)

中医药是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙,其发展已上升为国家战略。经典名方作为中医理论的载体、临床治疗的主要手段,不仅体现中医药系统的理论体系和实践成果,也是我国独特的卫生资源、科技资源和产业发展资源。为了促进中药传承创新和中药高质量发展,2020年9 月,国家药品监督管理局发布了《中药注册分类及申报资料要求》,将中药注册分为4 类,其中3.1 类为按古代经典名方目录管理的古代经典名方中药复方制剂。

上海中医药大学季光教授多年临床经验发现,苓桂术甘汤治疗非酒精性脂肪肝具有良好效果,其复方制剂——苓桂术甘颗粒的开发自2014 年以来已历时8 年多,其间江苏康缘药业股份有限公司肖伟院士牵头承担“十三五重大新药创制科技重大专项-基于中医典籍的经典名方研发” 任务,该品种上市既是产教合作研发的成果,也是2 家合作单位研究团队长期努力探索的成果,并且研发过程中得到国家药品监督管理局药品审评中心和重大专项专家们的指导和大力支持。

本研究基于苓桂术甘颗粒研发的实践,对经典名方复方制剂研发关键环节中存在的共性问题进行整理,并以苓桂术甘汤为例进行解析,以期形成适用于3.1 类中药的研发策略,为其他经典名方的研发提供思路与参考。

1 关键信息准确考证是古代经典名方研发之源

经典名方源自古代经典医籍或有代表性的古医籍,为各代医家长期使用并沿用至今,疗效确切,其处方组成、药材基原、药用部位、炮制规格、折算剂量、用法用量、功能主治等内容是中药3.1 类研发的依据。关键信息的准确考证是古代经典名方研发成功的关键,亦是古代经典名方开发的难点,在具体品种的关键信息考证上存在很多不同观点,在国家发布古代经典名方关键信息后,相关品种关键信息应与其一致。“传承精华” 是中药3.1 类中药新药研发需遵循的基本原则,也经典名方复方制剂研发“创新发展” 的基础,应从历史和发展的角度去解决关键信息考证中的共性问题。

1.1 已公布的古代经典名方关键信息汇总与分析

目前,按古代经典名方目录管理的经典名方有100 首,已公布关键信息的古代经典名方有32 首,对于未公布关键信息的经典名方的研发工作,建议加强古籍考证工作。而已公布的《古代经典名方关键信息表(7 首方剂) 》 《古代经典名方关键信息表(25 首方剂) 》 可为3.1 类及3.2 类未公布关键信息的经典名方的考证提供有价值的借鉴意义[1-2]。本研究对这2 个文件进行仔细研读和归纳总结,发现其在不同时期的度量衡、药材基原、炮制方法及制法用法等方面具有一定的内在规律。

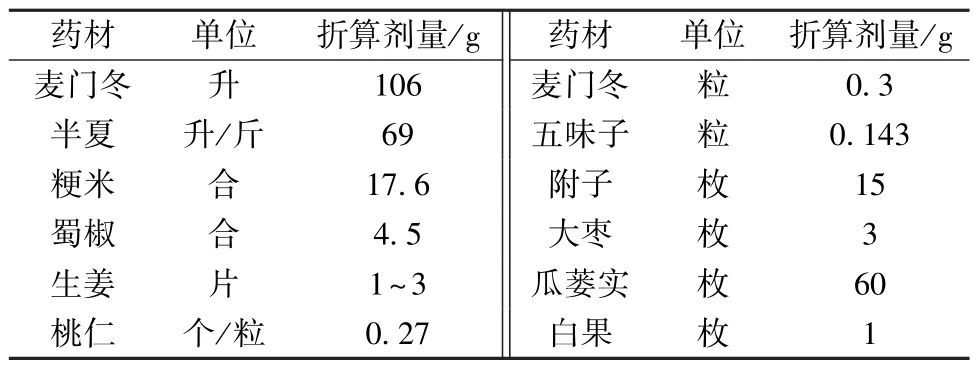

已公布关键信息的经典名方中度量衡的变化可归纳为3 个时期,分别为汉唐两朝、宋金元时期、明清时期,具体见表1,此外,还有部分药物使用“个” “枚” 等特殊单位,具体见表2。另外,若药材使用剂量为区间者,则取其中间值,如古籍记载“熟地三、五钱”,则使用四钱为宜,同理,“生姜三、五、七片” 可取五片。

表1 历代度量衡折算Tab.1 Conversions of weights and measures in previous dynasties

表2 药材特殊单位折算剂量Tab.2 Converted doses of medicinal material at special units

经典名方中多数药味的基原经过考证后,与2020 年版《中国药典》 所收录的品种一致,但少数也有变化,如2020 年版《中国药典》 规定的甘草本品为豆科植物甘草GlycyrrhizauralensisFisch.、胀果甘草GlycyrrhizainflataBat.或光果甘草GlycyrrhizaglabraL.的干燥根和根茎,但已公布关键信息的古代经典名方中甘草基原均为豆科植物甘草GlycyrrhizauralensisFisch.,同时药味名称也应考虑历史演变,如历代郁金的基原考证为今姜科植物CurcumalongaL.的干燥根茎。自清代中后期以来,受产量、交通等因素影响,将本属多种植物的卵形或纺锤形块根作为郁金使用,而Curcuma longaL.的干燥根茎称为“姜黄”,为避免名称混乱,可将经典名方中的“郁金” 表述为“姜黄”。

在确定药物炮制方法时,需要注意处方中未注明炮制的药物,其使用的未必都是未经炮制的生品,还可能已在总论章节中提及,如《备急千金要方·卷一·序例》之“合和” 篇记载: “凡用甘草、厚朴、枳实、石南、茵芋、藜芦、皂荚之类,皆炙之”。关于制法用法,煮散剂中“口父咀” “锉散” “为末” 可归纳为应将药味粉碎成粗粒,“治下筛” 则表明药味应粉碎为细粉。若未明确是日服量还是单次服量,建议结合临床实际,每天1~3剂,遵医嘱使用。

1.2 苓桂术甘汤关键信息考证难点解析

1.2.1 桂枝药用部位 唐以前,肉桂、桂枝、桂心都是肉桂的树枝之皮[3-6]。北宋桂枝是桂的枝皮,而非嫩枝,干皮当时不入药[7],《本草衍义》[8]记载: “仲景又言桂枝者,盖亦取其枝上皮。其木身粗浓处,亦不中用”,但目前“枝皮” 已不入药。2020 年版《中国药典》 收载的肉桂为樟科植物肉桂CinnamomumcassiaPresl 的干燥树皮,呈槽状或卷筒状[9],为树干的树皮,非树枝的“枝皮”。南宋开始,医家注意到桂的树皮(包括干皮、枝皮) 与嫩枝功能有差异,于是宋元时期树皮称为“肉桂”,嫩枝称为“桂枝”[10-12]。

肉桂和桂枝功效不一样,《汤液本草》[12]记载: “仲景伤寒发汗用桂枝。桂枝者,桂条也,非身干也,取其轻薄而能发散。仲景汤液用桂枝发表,用肉桂补肾,本乎天者亲上,本乎地者亲下,理之自然,性分之所不可移也”,桂枝汤里的桂枝振心阳,让太阳经伤寒微发汗; 苓桂术甘汤桂枝“温通经脉,助阳化气” 以达温阳化饮之功; 肉桂是温肾阳,重在“补火助阳,引火归元”。考虑到历史沿革和目前药材饮片标准收载情况,在苓桂术甘汤中用桂枝,与2020 年版《中国药典》 一致。

1.2.2 甘草基原 对于甘草基原的选择方法,一是从产地,早有河西(南北朝),陕西河东洲郡、青州、河羌(北宋),山西隆庆洲(明),良诸郡(清) 等描述。根据产地调研,以上地址为现山西省、陕西省及甘肃省内区域。经过长年的采挖,甘草的主产地发生变化。直到二十世纪,东北、宁夏、新疆等地区的甘草才逐渐闻名[13]; 二是从外观,《本草图经》[14]、《本草蒙筌》[15]、《本草纲目》[16]均绘有甘草的原植物图例,与《全国中草药汇编》[17]、《中药鉴定学》[18]中的原植物图进行比较,大体古代所用甘草来源与现代豆科植物甘草GlycyrrhizauralensisFisch.相同。

甘草历史上由于外观相近、产地重叠等因素,可能有多种基原混用的现象。目前,甘草GlycyrrhizauralensisFisch.多产于东北,山西,陕北榆林,内蒙古,沿黄河河套经宁夏、甘肃、青海、北疆、东疆,光果甘草GlycyrrhizaglabraL.产于新疆,胀果甘草GlycyrrhizainflataBat.产于南疆、东疆、甘肃金塔[13],3 种基原产地具有一定重叠的现象。根据种属分类,甘草、胀果甘草、光果甘草均属于长荚果系,可从原植物的荚果及叶缘进行区分,但甘草入药部位为根及根茎,其外观性状无明显差异,通过性状进行基原鉴别准确性欠佳。

3 种基原的甘草在指标成分、指纹图谱等方面存在一定差异,虽然已有对其指纹图谱[19]、特殊成分含量测定[20]的报道,但尚未发现可明确区分的质控标准。DNA 分子鉴定技术[21]作为现代新兴手段,具有操作简单、快速、准确等优点,目前已有较成熟的基于ITS2 条形码序列鉴定药用甘草的方法[22],课题组前期采用该方法对各研究阶段的30 批甘草进行基原鉴别,发现均为甘草Glycyrrhiza uralensisFisch.,后续可加大对DNA 分子鉴定等新兴技术的研究,用于多基原药材的准确鉴定。

2 药材饮片的全过程质量控制是经典名方研发之基

加强源头质量控制,保障制剂质量,鼓励使用优质药材为原料,进行饮片炮制和制剂生产。在中药3.1 类新药的研发和生产中,应从药材基原、产地、种植养殖、生长年限、采收加工、饮片炮制及包装贮藏等多个方面加强药材和饮片的质量控制,从源头保障制剂的质量。

2.1 有效加强药材饮片研究全过程质量控制 首先,进行多批次多产地的药材质量研究。在道地产区或主产区中收集不少于3 个产地,总计不少于15 批药材进行药材质量研究。此环节以符合2020年版《中国药典》 要求作为药材纳入标准,可了解全国各地临床实际使用药材质量的离散情况。由于研究用药材产地分布范围广,纳入研究的药材质量批次间波动范围大,更易于观察分析药材质量和产地之间的关系,综合分析药材中指标成分含量、浸出物、水分、灰分、指纹/特征图谱等,确定药材产地,并结合文献及药材基地实际种植情况,确定生长年限、采收期、产地加工。

其次,合理制定药材质量标准。在2020 年版《中国药典》 基础上制定药材的质量标准,提升药材质量,按照《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学研究技术指导原则(试行) 》 要求,基准样品中指标成分的含量波动范围一般不超过均值的30%,即综合不少于15 批药材的质量研究情况,应进一步确定药材中指标成分的波动范围不超过均值的30%。根据具体品种研究情况,可进一步缩窄药材中指标成分的波动范围,以保障基准样品和生产验证样品的合理波动,明确各药味的药材产地、生长年限、采收期、产地加工及质量要求,合理制定药材质量标准,如为多基原,一般应明确单一基原,若确需使用多个基原,应固定使用比例。

最后,采用符合拟定质量标准的药材进行后续研究。以制定的药材标准为纳入标准,收集药材进行炮制工艺研究。如饮片的炮制规格没有相应的国家标准和规范收载,一般应根据古籍文献记载,并且参照2020 年版《中国药典》 的炮制通则相关要求进行工艺的研究,明确工艺参数,并开展药材-饮片的相关性研究,根据相关性研究结果合理制定饮片的质量标准。在此基础上,使用质量稳定的饮片,用于后续的基准样品和制剂的研究。

2.2 苓桂术甘汤药材饮片研究难点解析 古代经典名方中药复方制剂研究中药材的准确溯源是一个共性难题,当前中药饮片厂的药材来源多为多地收购,可明确产地至省或市,但进一步溯源到县和药材种植基地,存在实际困难。为了解决药材可溯源性,从合作企业签约的基地或其他已建立合作的药材种植基地直接采集,建立每批药材的信息库,从种养殖情况到产地初加工等,可实现精准溯源,但此方法存在收集药材效率较低、周期较长的问题。期待建立中药全产业链追溯平台,实现中药材基地种植-产地初加工-药材炮制-饮片供应等生产全过程追溯,为古代经典名方中药复方制剂提供优质可溯源的饮片质量保障。

此外,多批药材和饮片的妥善保存也具有一定挑战性。药材饮片及基准样品研究具有一定的研发周期,需保障药材饮片在研究期间质量的稳定性。可根据不同品种药材的特点分类管理,必要时可抽真空密封,冷藏,做好药材进出台账,实现研究过程中药材饮片的可追溯。

苓桂术甘颗粒处方所用药材的质量标准在符合2020 年版《中国药典》 标准的基础上,明确多基原药材的基原、固定药味的产地、增加特征图谱检查项,同时对桂枝和甘草药材指标成分的含量进行限度控制。此外,需对饮片炮制工艺进行研究,明确主要工艺参数,并根据药材-饮片的相关性研究结果,进一步明确饮片质量标准,并且要高于2020年版《中国药典》。所有质控研究和关键质控点的设立是建立从药材、饮片炮制到制剂的全过程质量控制体系为目的,最终保证制剂产品质量的稳定。

3 与基准样品质量的一致性是制剂工艺设计之锚

基准样品应根据国家发布的关键信息中古籍记载的制法制备,如古籍记载较少或未明确制法,可参照医疗机构中药煎药室管理规范进行制备。制剂生产研究是以制得的制剂与基准样品的质量基本一致为目标进行生产工艺和参数的研究,明确商业规模的制剂生产工艺及关键工艺参数,生产过程控制方法。完成生产工艺验证,并说明制剂工艺的稳定可行性、制剂质量与基准样品质量的一致性。

3.1 含挥发性成分处方中挥发油的处理 按《古代经典名方目录》 管理的经典名方中部分处方含挥发性成分,关于挥发油的处理已然成为经典名方研发的共性问题,该类成分是否应该保留、如何保留、保留多少、如何实现有效准确的保留等是困扰经典名方研发科研工作者的难题之一。本研究认为,关于含挥发性成分处方中挥发油保留与否,取决于按古籍制法所制得汤液中是否含有挥发性成分,若有,则可结合处方的组成,药物所含的成分、功能主治、中医药理论等内容,综合考虑是否保留挥发性的成分。基准样品对标汤剂服用时的状态,而复方制剂工艺设计则以患者服用时能恢复汤剂的质量属性为目标。

而在现代制剂过程中,保留多少同样取决于汤液中含有多少量挥发性成分,只有在现代制剂和基准样品质量一致的前提下,方可确保安全性和有效性。课题组前期研究发现,桂枝汤中桂枝含有桂皮醛等挥发性成分,生姜含有6-姜辣素等挥发性成分,煎煮时间、浓缩过程对这2 类挥发性成分的保留情况影响显著,煎煮时间过长或采用常规减压浓缩干燥方法时桂皮醛基本损失殆尽,但6-姜辣素却能较好地保留,根据道尔顿分压定律推测,可能与不同挥发性成分的饱和蒸汽压等物理化学性质差异相关。研究表明,在汤剂的现代剂型研制过程中挥发性成分并非提取率越高越好,这是因为挥发性成分生物活性较强,含量过高时会出现毒性[23-24]。

经典名方中挥发性成分的有效、稳定地保留是一个科学问题,UPLC-Q-TOF/MS、GC-MS/MS 等技术可帮助研究者更清楚地了解汤剂中化学成分概貌,而如何保留,则需探索不同理化性质的挥发性成分在汤剂煎煮、浓缩、干燥过程中的保留行为及其机制,具体涉及2 个方面。一方面,是基准样品中药材-饮片-中间体(标准煎液) -基准样品中挥发性成分的保留及量值传递情况,尤其需关注中间体(标准煎液) -基准样品过程中可能涉及的浓缩、干燥等步骤对挥发性成分的保留,一般认为基准样品应保留标准煎液的质量原貌,在众多浓缩干燥方法中,冷冻干燥法因其由固体直接升华为水蒸气的特点,对挥发性成分较友好,可考虑使用,但也应关注冷冻干燥工艺参数可能对挥发性成分的影响以及研究期间基准样品的稳定性; 另一方面,需通过基准样品中挥发性成分的保留特性、成分组成及含量,设计合理的复方制剂工艺路线。可根据含挥发性成分的药材-饮片-液体中间体(挥发油/芳香水) -固体中间体(包合物或其他) -制剂的相关性研究结果,推算前序工艺中挥发油/芳香水的合理接收量和接收速率,达到挥发性成分的稳定、准确的传递。若挥发性成分转移率过低,则可考虑增加前期各阶段工艺过程中挥发性成分权重[25]。

3.2 基于工序损耗前置的复方制剂工艺路线设计 王海南在中药审评审批改革与中药注册分类——2020 第四届中国创新药论坛发言中指出,因为患者喝下去的是汤剂,起效的物质就在汤剂里,故按照标准汤剂确定工艺参数、制定药品标准的实质是以临床为导向制药理念的反映,体现对临床实践的尊重,是科学合理的[26]。另外,也可考虑将标准汤剂的标准作为确定基准样品和复方制剂工艺优选的标准,在提取工艺研究中采用将主观赋权法与客观赋权法相结合的AHP-熵权法来综合确定质量评价指标的权重系数,科学地处理多个指标在质量控制体系中的占比重,通过综合评分确定与基准样品最接近的现代提取工艺参数,可为经典名方的研发提供参考[27],但也有待进一步完善,即它是将复方制剂中间体质量与基准样品进行关联比对,而现代制剂工艺中提取后还有浓缩、干燥、粉碎、混合等工序,均有一定程度的客观损耗,即在保证提取液质量与基准样品一致性的基础上,终产品复方制剂与基准样品的一致性难以保证。

按照《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学研究技术指导原则(试行) 》 (2021 年第36 号) 要求[28],基准样品干膏率的波动范围应为10%,对复方制剂工艺设计提出很大的挑战。本研究认为,制剂工艺设计时可以将生产批次制剂的关键质量属性与经典名方基准样品确定的关键质量属性一致为目标,将小试提取工艺结果为设计起点,综合考虑复方制剂的制备过程中浓缩、干燥、粉碎、总混等工序的损耗,以及小试-中试放大-生产验证逐步放大过程中可能产生的损耗。考虑制备过程中浓缩工序的收率为95% ~100%,干燥工序的物料收率为90% ~100%,粉碎工序的物料收率为98% ~100%,总混工序的物料收率为98% ~100%,小试-中试放大转移率为95% ~105%,中试放大-生产验证转移率为95% ~105%,以各工序和环节的收率范围预测生产验证制剂终产品的干膏率和关键质量属性的质量。因此,应科学确定关键质量属性的权重系数,结合综合评分确定各工序工艺参数,建立适合经典名方复方制剂的工艺路线。

3.3 苓桂术甘汤制剂工艺设计的难点解析 在苓桂术甘汤基准样品研究中发现,“一碗汤” 中保留着桂枝饮片中6%左右的桂皮醛,即中药汤剂中保留部分挥发性成分。苓桂术甘汤中桂枝和白术均含挥发性成分,其挥发油在方中可协助发挥温阳化气、健脾燥湿的功效,被认为是苓桂术甘汤治中阳不足之痰饮的中药药效物质基础之一,因此,考虑将挥发性成分进行合理有效保留。由于桂枝和白术混合挥发性成分与水密度相近,油水分离效果不佳,无法得到挥发油,故围绕“如何对挥发性成分进行保留” 这一问题,本研究采用双提法进行提取,即在收集水提液的同时收集芳香水,再将后者与倍他环糊精包合,可解决苓桂术甘汤中挥发性成分的保留问题,并提高其稳定性,并对中间体中桂皮醛含量进行严格控制,可对成品的质量起到保障作用。为了使制剂与经典名方基准样品物质基础保持良好的一致性,在制备工艺中未引入除水之外的其他溶剂进行提取纯化,从而不涉及溶剂残留问题。此外,挥发性成分的合理保留使制剂更加符合临床汤剂的真实服用状态,还原苓桂术甘汤的原貌,也保障了制剂的安全性和有效性。

基准样品的制备工艺与国家发布的古代经典名方关键信息及古籍记载内容一致,即苓桂术甘汤每个处方165.6 g,加1 200 mL 水煎至600 mL,可知7.25 倍加水量是合理可行的。按照基于现代制剂各工序损耗前置的工艺路线设计,可实现小试、中试、大生产复方制剂中间体与基准样品出膏率等各关键质量属性的一致。

4 量质传递与多维质控体系是经典名方研发之魂

从质量要素完整性表达及全过程质量控制角度,通过专属性鉴别、浸出物、多成分含量测定、指纹/特征图谱等质控手段和方法进行药材-饮片-中间体-制剂的相关性研究,确定质量控制的关键质量属性。建立经典名方关键质量属性检测鉴定方法,可明确关键质量属性量质传递规律,完善质量标准,并建立符合中药特点的从药材-饮片-中间体-制剂全过程、多维度的质量控制体系,从而保障制剂质量稳定可控。

4.1 关键质量属性的选择 经典名方与传统中药新药研发思路有所区别,简单地将2020 年版《中国药典》 中药材饮片的质控指标作为经典名方基准样品和复方制剂的关键质量属性的做法是不可取的。本研究认为,应致力于还原“一碗汤” 的化学概貌,即汤里有什么就质控什么,若为含挥发性成分处方,应建立挥发性成分和水溶性成分的双重质控方法。原则上,处方中各药味均应在制剂质量控制项目中体现,应建立多个药味的含量测定方法[28],但部分处方中存在个别药味质量控制难以体现的问题,如水溶性成分含量极低而不适于建立定量检测方法,或与方中其他药味存在阴性干扰无特异性,可考虑建立2 张或2 张以上基准样品的指纹/特征图谱,用于不同药味或成分的质控,或建立可用于该药味的薄层色谱方法与定量检测指标互为补充,同时需建立干膏率和适用于本处方的浸出物等质控方法。此外,若处方药味中存在部分药味含内源性毒性成分,则应建立内源性毒性成分的质控方法,并关注外源性有害物质的控制,以期实现产品的全面质量控制。

4.2 关注生产全过程的量质传递 采用指标成分的含量、指纹/特征图谱等指标,对中试规模以上生产的中间体、制剂及所用的药材、饮片进行相关性研究,并与基准样品进行质量对比,说明生产全过程的量质传递情况,根据结果确定药材、饮片、中间体、制剂的关键质量属性和质量标准的质控指标,合理确定其波动范围[28]。在研究过程中,应关注关键质量属性的逐级传递,因为随着工艺波动,其质量波动范围将逐级放大,故建议根据相关性研究结果,并结合最终基准样品的合理波动范围,进一步收窄中间体、饮片、药材的关键质量属性范围。

《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学研究技术指导原则(试行) 》 要求,应至少从干膏率、浸出物/总固体、指标成分的含量、指纹/特征图谱等方面,说明商业规模生产制剂的质量与基准样品质量的一致性[28],并且明确生产制剂的质量与基准样品质量的一致性的项目,以及合理波动的范围,即干膏率的波动范围一般不超过平均值的10%,指标成分的含量波动范围一般不超过均值的30%,但相较于其他检测项目,干膏率与工艺的变化关系密切,故其平均值10% 的波动限定较为严苛。因此复方制剂研究中需合理确定工艺参数控制范围,并明确关键工艺参数控制点,并关注实验室小试-中试-生产逐级放大中干膏率的变化情况,以生产批次制剂的关键质量属性与经典名方基准样品确定的关键质量属性一致为目标进行工艺设计和优选。

4.3 苓桂术甘汤量质传递与质量控制研究难点解析 在药材和饮片相关性研究中,易出现指标成分转移率过高或过低,或转移率波动过大的情况,可考虑从以下3 个方面寻找原因并进行改进,①关注药材和饮片取样的规范性,一般应参考2020 年版《中国药典》 四部0211 药材和饮片取样法进行规范取样; ②关注药材自身特点,考虑取样量是否符合检测要求。文献[29-30] 报道,苓桂术甘汤药材中指标成分的分布具有其自身特点,桂枝皮部桂皮醛含量比木质部高1 ~2 倍,桂枝皮部肉桂酸含量比木质部高2 ~3 倍以上; 甘草中甘草苷主要分布在木质部和韧皮部,其中以木质部和根皮中含量较高,而在韧皮部中较低,即同一个枝/根的桂枝/甘草药材粗部和细部含量亦存在差异,若药材检测取样量为200 g,其中桂枝约3 ~7 根(枝头约0.5 cm,枝尾约1 cm,长约30 ~50 cm),甘草约2 ~5根(头径约1.5~3 cm,尾径约1 cm,长约25 ~60 cm),由于指标成分在桂枝和甘草药材中存在非均匀分布的现象,对药材和饮片的含测检测势必会带来一定的挑战,故在必要时可考虑增加样品的取样量,保障检测结果的准确性; ③关注炮制过程浸泡、高温闷润、高温干燥等工艺对成分的影响,苓桂术甘汤中甘草在炮制工艺研究中,发现其存在水伤的情况,即浸泡操作会显著降低饮片中水溶性指标成分的含量,故采用闷润代替浸泡工艺,保障饮片质量。通过药材-饮片特征图谱研究可进一步分析药材至饮片的特征峰传递情况,说明药材与饮片的物质基础的一致性。

此外,基准样品研究中应关注饮片-中间体-基准样品中指标成分的稳定传递,例如15 批基准样品指标成分转移率较为宽泛的问题,可能原因为每批投料量小,而部分饮片中不同部位中指标成分含量有显著差异,呈现非均匀分布,所取饮片在反映该批次饮片质量概貌上代表性略有差异所致,故可考虑饮片规范取样,关注饮片取样的代表性,必要时可增加基准样品每批次的制备量。此外,还可能出现基准样品中指标成分含量波动较大的问题,可从饮片自身的含量波动和制备工艺的波动中寻找原因。若纳入研究的饮片批次间含量波动大,在工艺稳定的情况下会反映至基准样品中,可能使基准样品指标成分含量的波动范围偏大,当然制备工艺不稳定也可能对基准样品成分转移和波动造成影响。

苓桂术甘汤君药茯苓水溶性特征成分的寻找及质控方法的建立是苓桂术甘颗粒质量标准研究的难点,曾尝试建立其指标成分的含量方法,但基准样品中茯苓酸、去氢土莫酸、猪苓酸C 均低于检测限,5-羟甲基糠醛在白术、甘草中有阴性干扰,而TLC 法可用于相关质量控制。此外,佐药白术水溶性指标成分含量也均低于定量限,无法建立定量检测方法,而苓桂术甘颗粒在指纹图谱中指认白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ,并建立TLC 鉴别方法。另外,苓桂术甘颗粒质量标准中也建立了处方中各药味的薄层色谱鉴别、特征图谱、重金属及有害元素检查、微生物检查、制剂通则检查、醇溶性浸出物测定,以及桂枝、甘草中3 种成分含量测定方法,并规定浸出物和含量测定限度范围。

5 讨论

关键信息考证是经典名方复方制剂研究中的重点和难点,已公开的《古代经典名方关键信息表(25 首方剂) 》 中也存在一些值得进一步讨论的问题,如何做到“尊古而不泥古”,值得科研工作者进一步思考。例如,泻白散备注中提到“地骨皮除杂处理后注明焙的操作,其目的为使药材质地酥脆,便于后续粉碎,因此建议尊重原方炮制方法,可参考地方标准如2005 年版《安徽省中药炮制规范》 中的焙法。” 但是2019 年版《安徽省中药炮制规范》 中没有焙法,而且文献[31] 报道晒干所得地骨皮中地骨皮乙素含量最高,其次是烘干,最后是焙干,课题组前期也发现炮制温度越高,该成分含量越低,焙法目的为使药材质地酥脆,便于后续粉碎,但目前生品即可达到粉碎的目的,其使用可追溯至金代《医学启源》 去骨用皮、碎用,在明代也有记载[32-33]。综上所述,泻白散中地骨皮炮制方法的选择应结合炮制目的、历史沿革、中药炮制学科发展规律,不可过度拘泥于古籍记载,建议将生品代替焙法炮制品入药。

汤剂是复杂的分散体系,课题组在相关经典名方研究中发现标准煎液(标准汤剂) 中含挥发性成分(源于桂枝、生姜等药材),但常规浓缩干燥过程会造成部分挥发性成分(源于桂枝) 不能保留,而且其保留状况与物理性质相关,需要在制剂过程中密切关注,并且汤液中难溶性成分含量远高于其本身溶解度。不同性质挥发性成分在汤剂制备过程中的保留机制、汤剂中复杂多相态的作用和影响因素等问题是长期困扰经典名方研究、中药新药剂型设计的瓶颈,经典名方复方制剂如何合理设计和优化现代制剂工艺路线,还原汤剂的化学成分概貌,是还原其临床疗效的物质基础,值得广大科研工作者深入思考探究。

苓桂术甘颗粒的上市是经典名方服务广大人民群众的有益实践。而构建中医药评价体系、开展病症结合临床研究及药效物质基础研究,是解析中医药科学内涵的关键环节。今后,可在基于临床大数据总结经典名方应用规律的基础上,选择主治病证明确、临床疗效确切的经典名方,按照国际临床试验规范开展循证评价关键技术研究,形成针对中医经典名方的疾病-证候-症状-多组学关联分析相结合的临床循证评价关键技术,挖掘经典名方现代临床优势和定位,推动构建病-证融合一体化评价体系,明确并逐步扩大适用范围,明确各适应症的用药剂量与用药周期。临床跟踪不良反应,明确孕妇、婴幼儿、哺乳期妇女等特殊人群的用药指导。

经典名方的现代研发是对接国家战略发展需求、人民群众健康服务要求的突破口,应基于基础研究、临床应用、新药创制的各个技术关键节点开展其科学原理阐释、中药及其制剂成分药理药性分析、制药关键工艺优化、智能制药装备研发等方面的研究。用现代科学解读中医药原理,推动中医药现代化、产业化,是时代赋予中医药人的使命。经典名方的研发任重而道远,中医药人当砥砺前行。