艺术欣赏“实战技巧”(九)

□姬炤华

中国画该如何欣赏?

黑墨团中天地宽——看多幅画

中国传统文人画粗一看都是些黑不溜秋的线条和墨团团,其实这黑墨团中藏着一片广阔的天地。

黄宾虹先生出生于1865 年,当时还是清朝同治年间,去世于1955 年,已经是新中国成立之后了。黄宾虹一生经历了近代中国大部分的惨烈灾难和历史巨变,还曾因参与戊戌变法、辛亥革命而遭清廷通缉,他的艺术生涯从5 岁学画开始,跨越了85 个春秋,可谓丰富而又深沉。他的绘画风貌变化也大,早年师法古人,50 岁之后师法自然,80 岁之后衰年变法,自我创新。他善于学习各家之长,去芜存菁,又经过自身的感受和观察,将人生的丰富和深沉浓缩在自己的绘画里。

不过,他的许多画都足够让人皱眉头的了,给人感觉都是一团团的黑墨。但是,仔细体会,你就会发现这些黑墨团团其实都是有感情的。

黄宾虹的这三幅山水画(见下页),就可以从感受方面来比较、体会它们的异同。

《设色山水》让人感到嘈杂和不安,仿佛沙漠的狂风、海上的巨浪、云中的闪电,又像有千万颗雨点洒在阶前,或者数不清的蜜蜂左突右撞,又似乎树木枝叶正被狂风摇撼,沙沙作响,不绝于耳。

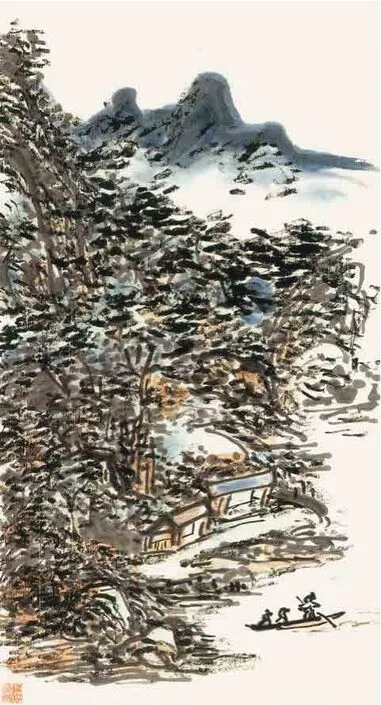

《设色山水(局部)》虽然仍旧有嘈杂之感,但却动中涵静,少了几分狂野的气息,仿佛林莽中有无数草虫和飞鸟在鸣叫。奇妙的是,这些鸣叫反而总能衬出山谷的幽深和空旷。请看画面中央的亮处,有几间青瓦小屋,可不要小瞧它们的出现,如果没有这几间明亮的小屋——请试一试用手将它们挡住,设想画中没有它们的情形——则画面又是另一番氛围。没有小屋,则多了几分嘈杂,有了小屋,便添了几分静谧;没有小屋,则画面稍显憋闷,有了小屋,让人顿生透气之感;没有小屋,则像是站在对面观察大山,有了小屋,便恍惚身在山中了。再设想一下,如果这几间小屋是画在一张白纸上的,没有周围黑色的大山和林莽,则静谧感全无。

《百丈虬龙呈变幻》画于1902 年,正是黄宾虹50 岁之前的“师古”时期,画的是非常传统的山水,和前辈的文人画,比如黄公望的《富春山居图》、倪瓒的《幽涧寒松图》相比,表达的都是寂静清冷、逍遥悠闲的隐逸思想。

如果把这三幅画看作乐曲的话,《设色山水》便是一首激越、奔放的曲子,仿佛以极快的节奏在弹拨琴弦或敲击锣鼓;《设色山水(局部)》则是一首气势磅礴、起伏跌宕的曲子,如同大海的波浪,仿佛在大型乐队合奏的衬托下,由筝、笛、琵琶或二胡奏出婉转悠扬的旋律;而《百丈虬龙呈变幻》则是一首安静舒缓的曲子,不疾不徐,娓娓道来,仿佛是古琴在独奏或琴箫合奏一般。

《设色山水》 黄宾虹

《设色山水(局部)》 黄宾虹

《百丈虬龙呈变幻》 黄宾虹

除此之外,《拨开笼罩艺术的“迷雾”》一章中提到的“动静对比”“疏密对比”“面积对比”“虚实对比”等,在黄宾虹的这三幅画中都有体现。

“动静对比”——左边的《设色山水》,山林和画面右下角的江水、扁舟就形成一动一静的关系;

“疏密对比”——左边这幅《设色山水》和中间的《设色山水(局部)》都明显地有疏有密;

“面积对比”——《设色山水(局部)》中那几间明亮的小屋,和周遭庞大、黑森森的山体比较起来,其面积上的差异和对比的作用十分明显;

“虚实对比”——至于“虚实对比”,黄宾虹作品中的“虚”和“实”,并不仅是透视关系上的“近实远虚”,也不仅是“虚”即“留白”、“实”即“涂黑”。他绘画中的“实”也是“具象”——那些扁舟、船家、青瓦小屋,这些作了具体描绘、“好认”的东西。而“虚”则是“抽象”——那些山石、树木,这些未作具体描绘、乍看胡乱涂抹了一大片、分不出哪里是石哪里是木,但实则是提炼出了石与木的精神气韵的东西。

而且,黄宾虹的作品中还有一些其他的对比关系,比如“干湿”的对比。左边《设色山水》这幅画的山林,就是用干涸的毛笔擦出来的,而中间《设色山水(局部)》的山林,就是用蘸饱水墨的毛笔染出来的,一干一湿,画出两种截然不同的情韵。

黄宾虹先生胸怀开阔、思想开放,他认为“古今沿革,有时代性”,师古不能泥古,应该古为今用,为创新提供营养和财富。他对于西方艺术的态度也同样开放,他说:“中国之画,其与西方相同之处甚多,所不同者工具物质而已”;“画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形似进于神似,即西法之‘印象’

(印象派)、‘抽象’(抽象派)……老子谓‘道法自然’,欧西之自然美,其实一也”。

黄宾虹在自己的画里兼收并蓄,不仅对古人留下的传统去芜存菁,还吸收了许多西方艺术的长处,终于结束了明清以降中国绘画的颓势,开创了前所未有的新貌。

黄宾虹曾说,他的作品画西画的人爱看,确实有很多油画家都酷爱他的作品。他还说,他的作品要在他身后30 年至50 年之后才能为世人所识,如今他已仙逝半个世纪之久,呜呼!果如其言!

艺术欣赏的几点“战术”

概略总结几点,作为上面内容的补充,希望能对大家有所帮助。

1.艺术欣赏首先应该多看、多接触。

2.欣赏是对创作者的一种回应。

3.我们对于作品的欣赏可以是多形式、多角度的。

我们对画面光影、色彩、线条等方面的理解和感受是一种回应;对画中细节的找寻、发现甚至是猜测,也是一种回应;对画面所体现的时代特色的联想也是一种回应;对作者意图的揣摩也是一种回应……

4.欣赏力的提高确实有一个过程。

这是一个从“无”到“有”,再从“有”到“无”的过程。就好比练武功,我们每个人凭借与生俱来的力气就可以和人“打架”,但若掌握一定的技巧和招数后,能力会更强,而真正的武林高手却是将所有的招数融会贯通,达到无招胜有招的境界!欣赏艺术也是如此,我们凭本能的感受便会自发地对作品有一定的回应,但如果知道的知识、掌握的方法更多,就可能会收获更多的信息和乐趣。

5.多了解一些作者的意图与创作背景,以及艺术的基本规律,确实可以帮助我们更好地理解艺术作品。

比如说,了解东、西方不同的创作出发点和艺术理念、传统文化和艺术传统,就能够更好地帮助我们欣赏、回应不同文化背景下的艺术作品。但这不意味着我们就要满口艺术流派、主义,背诵众多作品、作者的名称……那是没有用的。归根结底,这些知识是要帮助我们对一件作品有更深刻的感悟。艺术欣赏重在感悟,有感悟才算是真正地欣赏了艺术,而那些知识,实在是太细枝末节的东西。无知识,有感悟,尽管感悟得浅,也是走在艺术欣赏的路上;而有知识,无感悟,就算是知识掌握得再精再深,会背诵的名词和理论再多再玄,也是艺术欣赏的门外汉。