物理化学课程关于“液-气相变”知识点的教学设计

王新平,吕洋,贾颖萍,尹婷婷

大连大学环境与化学工程学院,辽宁 大连 116622

高校对本科生的培养来自学校为学生设计活动的方方面面,而课堂教学是其中最主要的活动形式。面向一个确定专业的本科生,尽管思想教育课和专业课对其人生观的塑造、专业技能的传授、专业创新能力的培养各有侧重,但学校为其设计安排的所有课程和活动都是环环相扣地为了实现相应专业知识-能力-素质“三位一体”的育人目标[1,2]。其中育人的素质目标包括对学生家国情怀、做人的品格和科学精神的塑造。

“台上一分钟,台下十年功。”这句话原本用于描述艺术表演者要成功表演必须经历长期艰辛演练,但用它来表述教师为了更有效、更全面地实现教学目标,对于课程的每节内容都必须反复进行精心设计和准备并不为过。也就是说,教师备课时对教学内容的编排、教学过程的设计、教学手段的应用和语言艺术的发挥,都应从怎样才更有利于达成学生“知识面拓宽-创新能力提高-素质育人渗透”这三个角度反复斟酌。

“液-气相变”规律,是本科物理化学课程中的重要知识内容。就这一内容而言,迄今尚未见到有文献论述如何进行教学更有利于课程实现知识-能力-素质“三位一体”的育人目标,更没有教学论文直接介绍教学经验以供参考。本文“抛砖引玉”,给出我们关于这部分内容的教学设计,谋求与其他高校的教学同行共同讨论,完善、共享教学方案,通过物理化学教学为国家更好地培养知识层次高、品格素质好的创新型人才。

1 新知识的架构内容

1.1 学生已有的认知

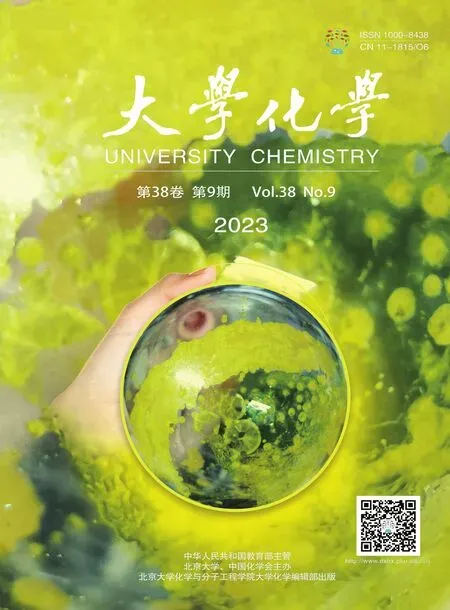

气相中分子在每一温度都有确定的速率分布f(υ)[3,4](图1)。

图1 分子的运动速率(υ)分布与气体温度的关系

1.2 新课导语

对于指定的纯液态物质B,在一定温度下其分子的能量也并非整齐划一,而是具有与其结构相关的确定分布[5-8]。

1.3 本节课的重要概念、规律和认知逻辑

1.3.1 液-气相平衡与液体的饱和蒸气压

液面上动能较高的分子,容易脱离周围分子的引力束缚而逸出液相成为气相分子。同种物质的气相分子在相同温度下其动能则有与液相不同的分布。一些气相分子碰撞到液面时,有可能再次受到周围分子引力的束缚而回到液相中。当液相分子逸出液面的速率与处于气相分子返回液相的速率达到相等时,就实现了这种物质B分子在液-气两相的平衡。达到液-气两相平衡时,将气相中物质B的分压称为该物质在该温度下的饱和蒸气压。

1.3.2 液体饱和蒸气压与温度的关系

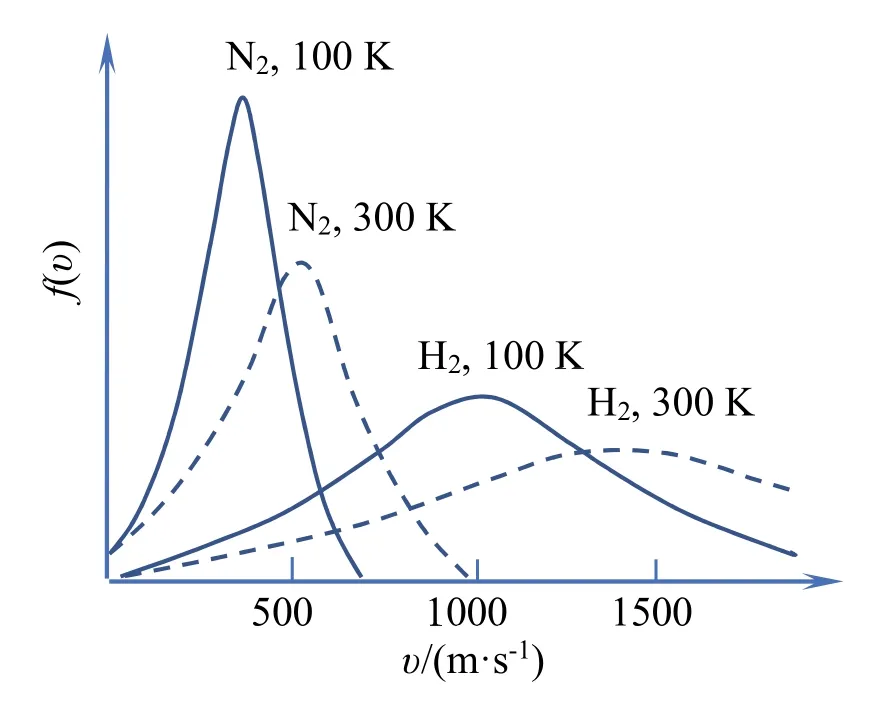

当液体的温度升高时,分布于那些较高能级上的分子比例变多。因此,对于指定的液态物质B,其饱和蒸气压随其温度的升高依照特定的规律而增大。图2给出了水的饱和蒸气压随温度的变化曲线。

图2 水的饱和蒸气压随温度的变化曲线

1.3.3 液体沸腾、沸点、气-液平衡规律

沸腾,是指液体同时在液面和内部气化的现象。物质B要实现液体在其内部的气化,就必须能够在其内部形成气泡并长大溢出液面,这要求液体的饱和蒸气压必须达到液面上的压强。否则,其纯蒸气泡就无法在其内部形成和长大。要使液体的饱和蒸气压达到液面上的压强,就必须加热该液体使其温度升高达到某个温度(Tb)。将该温度称为该物质在该压强下的沸点。该沸点温度的特点是,液体在该温度的饱和蒸气压(p)刚好达到了液面上的压强(psu)。这样,该物质B的液相与气相就达到了两相平衡,液体沸腾就开始了。显然,液体的沸点不仅和物质的特性有关,还是外界压强的函数。物质B在常压(101325 Pa)下的沸点称为该物质的正常沸点。

在我国青藏高原,有些地区水的沸点甚至低至84 °C。讨论其原因。

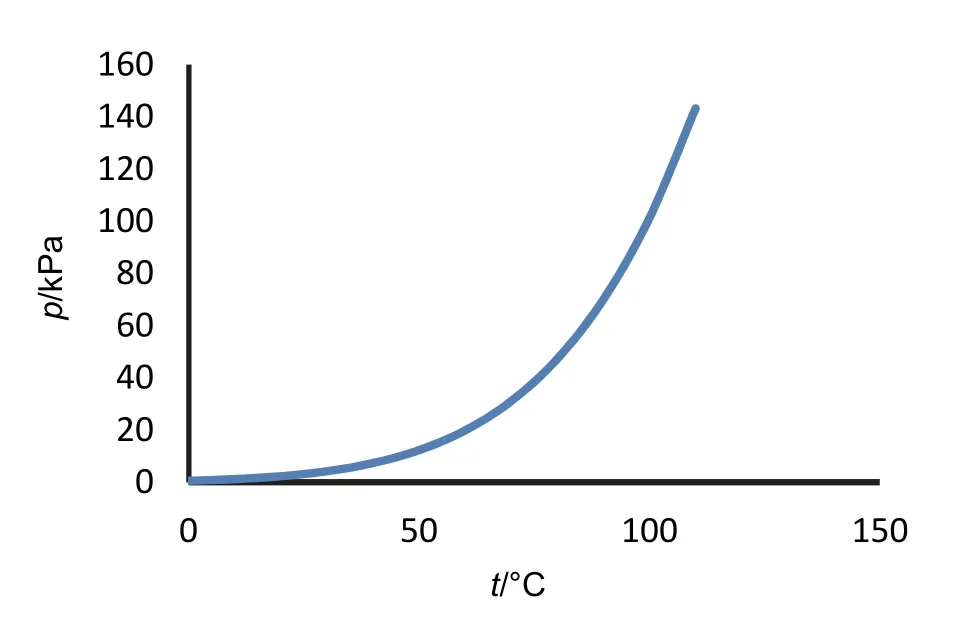

对于物质B的纯蒸气,将其在确定的温度加压或在确定的压强下降温时,会使其变为液体。既然B的饱和蒸气压曲线给出的是物质B在各温度的饱和蒸气压,或各饱和蒸气压对应的温度,那么液体B的饱和蒸气压曲线给出的就是物质B在不同温度T和压强p下的气-液平衡条件。因此,由该曲线就可以直接读出在确定压强下的物质B蒸气要液化时必须达到的低温,和物质B蒸气在确定的温度下要液化时必须达到的压强(如图3所示)。

图3 气体在确定的温度下液化时必须的压强[9]

2 对学生创新思维、创新能力的培养

2.1 怎样才能将液体加热到常压沸点以上?

在常压下,将液体加热到其常压沸点时由于液体沸腾吸热,液体的温度将不再升高。但是,有时很需要把液体的温度加热到常压沸点以上,例如在较高的温度灭菌、煮饭、进行化学反应。怎样才能将液体加热到常压沸点以上呢?既然液体的沸点是其液面所受压强的函数,那么只要能使液面上的压强高于常压就能使液体温度突破其常压沸点(这是一个创新思维)。于是高压釜就被发明了,其设计原理(图4c)为:将液体(例如水)放入可耐受一定高压的容器中,将该高压容器的顶口用重力阀密封。当该高压釜中的液体B被加热时,因部分液体的气化,可使得作用在液面上的压强高于大气压(patm)。基于阀口横截面积(S)和阀重(W),该高压釜可保证釜内液面上的压强逐渐增大达到并保持在p=patm+pW=patm+W·S-1。这样,液体最高就可以加热到图3所示液体饱和蒸气压曲线上p点对应的沸腾温度了。

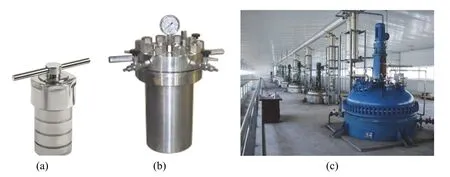

图4 高压釜

讨论:欲将釜内的水加热到110 °C而不沸,估算釜体必须能安全承受的压强。

液体的沸点随液面所受压强依一定的函数而改变这一规律,在化工生产和实验研究中有广泛的应用。例如,分子筛的水热合成温度(120-190 °C)要在高压水热釜中(图5a)才能实现。在高压反应器中,可以使液体混合物的反应在高于其正常沸点温度的液相进行(不气化)。当然,这些高压反应器的耐压强度设计,其基础依据就是相应液体在确定温度下的饱和蒸气压。

图5 高压反应器

2.2 可否使液体在常压沸点以下沸腾?

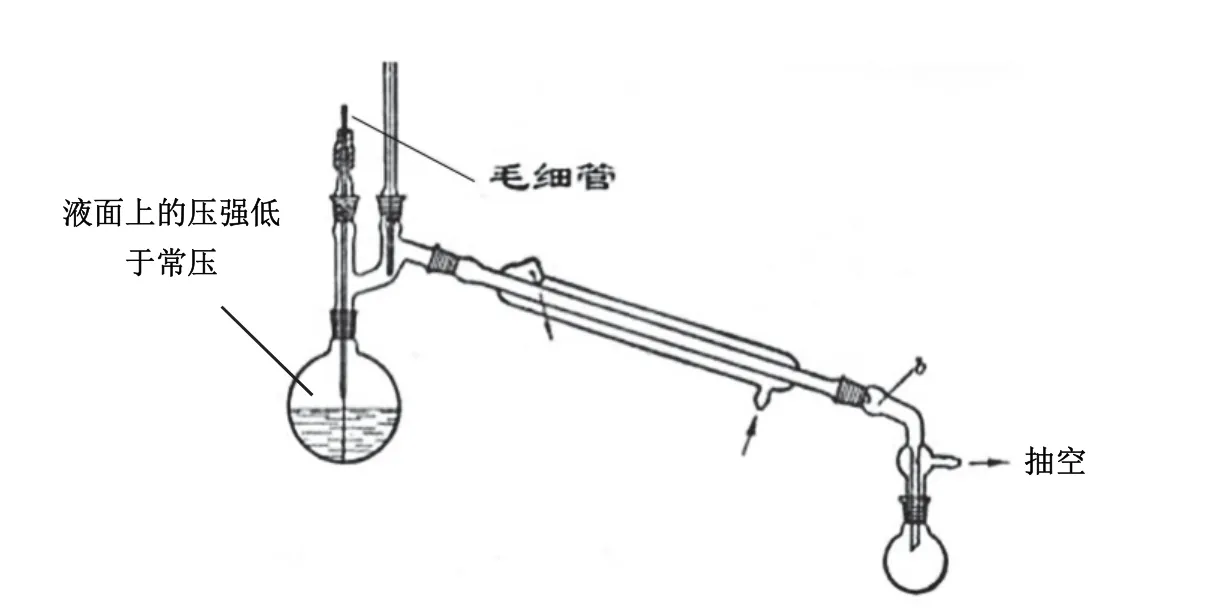

有时,需要在低于液体正常沸点的温度下将部分液体气化,以避免物质高温分解实现物质的分离。既然液体的沸点是其液面所受压强的函数,那么只要能使液面上的压强低于常压就能使液体在低于常压沸点的温度沸腾了(创新思维),这就是实验室和工业生产用的减压蒸馏(图6)。

图6 实验室减压蒸馏装置

2.3 可否利用气-液平衡在线配制反应混合气体?

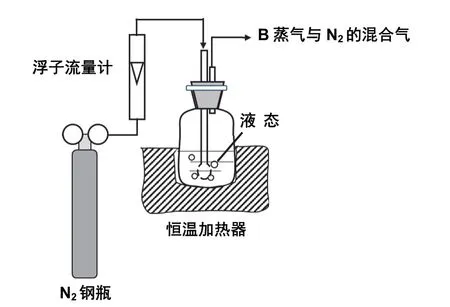

在实验室研究气/固多相催化反应时,通常需要反应物B与惰性气体混合成指定浓度的混合气体,例如CH3OH/Ar、H2O/N2等,以便更准确地控制B以精确的稳定流速流入反应器与其他物质反应。如果B在通常的条件下呈液态,除了用液体泵衡量控制B液体流入气化器与惰性气体混合的方法(开阔视野)外,还可以利用图7所示的装置在线配制所希望浓度的混合气体。

图7 利用气-液平衡法在线配制反应混合气体

3 对学生素质培养的融入要点

3.1 创新意识和发展祖国生产力的责任担当精神

科学技术是生产力。科学技术产生于科学原理的创新应用。下面的三个问题,其科学原理虽然都是液-气平衡所依据的液体的饱和蒸气压与液体温度的关系,但在表现形式上却明显不同。教师在课堂上渐进式地提出这些问题让学生讨论回答,不仅可以使学生对液-气平衡规律理解得更为深刻,领会从知识到应用创新的思维过程,还可以顺势引导学生发展社会生产力的责任担当精神。

(1) 在常压下无法将液体的温度加热到其常压沸点以上。显然,要把液体加热到常压沸点以上,就必须相应地增大液面上的压强。问题:要把水加热到110 °C而不沸,由图2估计至少要把液面上的压强提高到多少?在常压下,还需要多大的附加压强?用什么办法可以把这个附加压强施加到液面上?

(2) 确定的液体B,其饱和蒸气压是温度的单值函数。那么,在图7所示的气体混合瓶中,只要能确保液面上的蒸气与液体平衡,依靠控制温度的方法,就能准确地控制液面上B蒸气的分压。问题:如果气体混合瓶中装的是纯水,把水温控制在35 °C,常压混合气中水的分压?水的体积浓度?用什么样的鼓泡形式更有利于水面上的蒸气与液体水的平衡?

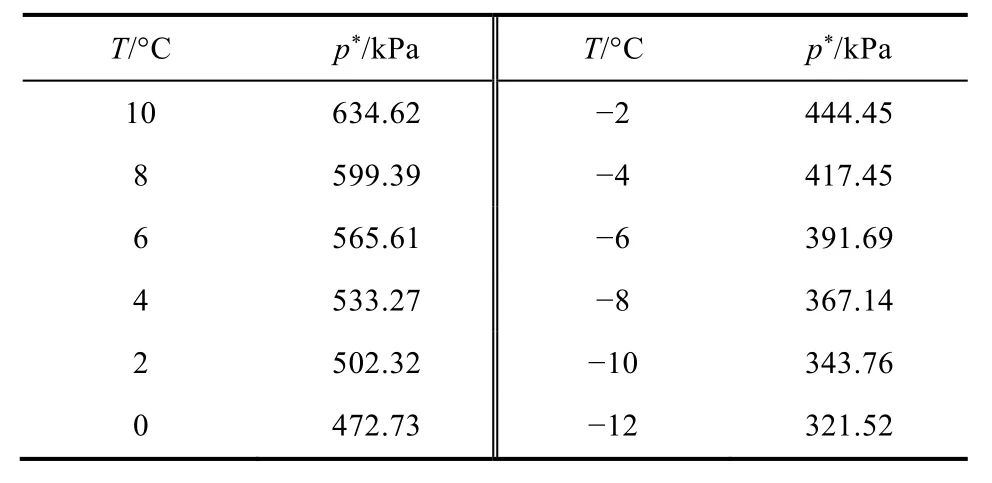

(3) 在实验室进行的丙烷脱氢反应研究,需要长期使用确定体积浓度的丙烷/氮气混合气体。如果把确定浓度的丙烷/氮气混合气体预混于钢瓶中,不仅可省去在线配气仪器,还可确保所用混合气体浓度比例的准确性。但是,在钢瓶中实施该混合气预混之前,必须考虑到该混合气体中的丙烷不会因气温变冷而部分冷凝析出,否则将无法保证从钢瓶流出的混合气体的浓度就是预混比例。问题:借助表1数据,可否估计表压为1.0 MPa (实际压强为表压+大气压)、体积浓度为20%的丙烷/氮气混合气体,到冬天不得低于哪一温度(以避免丙烷部分冷凝析出成液体)?

表1 丙烷在一些温度的饱和蒸气压

其中问题(2)和(3)是将该液-气平衡直接应用于实验研究的实例,在此引出的目的在于借此拨动学生“学以致用”的“神经”和扩展学生的科学视野,全方位地培养学生素质。与问题(2)相比,问题(3)对学生创新的能力和素质的培养来得更为有效。这是因为,问题(3)将在科学实验中出现的这个实际问题直接展现给学生,连丙烷在不同温度的饱和蒸气压的给出形式也是从文献查阅所得的最普遍形式。这样,就培养了学生善于从表面复杂的实际问题中分析抽提其实质(丙烷平衡分压与温度的关系),并加以解决的能力。

3.2 科学视野、钻研精神、大国工匠精神

流体在传输过程中出现相变,是在工业生产和科学研究中常常需要避免的问题,而相应成功策略,一定要基于对应的相变平衡曲线。下面的实验室实际问题,特别有利于培养学生分析和解决实际问题的能力,同时顺势培养学生的科学素质。

为研究贫燃汽油发动机尾气中NO的消除技术,实验室需要在线配制含有确定浓度的N2+ O2+NH3+ H2O + CO2的模拟汽车尾气。现将35 °C的H2O/N2混合气体再与NH3/N2混合气及O2/N2混合气以1 : 1 : 3的体积比混合,然后将上述所得最终混合气体通入到不锈钢管中传输。如果该不锈钢管的温度由于实验室温度变化最低可能降低到10 °C,问:是否需要对不锈钢管采取保温加热的措施,以避免混合气中水蒸汽部分液化?

3.3 开拓进取、民族自信、团队协作精神

物理化学课程思政,在于从物理化学知识点中解析出思政元素,促进学生对知识点的理解。挖掘“热棒”原理技术效果,即可促进学生的民族自信意识,又有利于学生深入理解本节“液气相变”知识,起到强化培养学生创新思维的效果。

青藏铁路,由青海省西宁站起至西藏自治区拉萨站结束,全长1956公里,被誉为“天路”。美国现代火车旅行家保罗·泰鲁曾在《游历中国》一书中写道:“有昆仑山脉在,铁路就永远到不了拉萨。”原因是青藏铁路,不得不穿越约550公里的冻土区。在夏天凌晨气温为零下几°C,冻土“坚如磐石”,但在白天日照下会融化成稀泥而“不堪重负”[9]。

我国建设者利用“液-气相变”规律,创造性地提出了“热棒”技术,成功地攻破了上述冻土融化问题。“热棒”技术的设想如下:在封闭的碳素无缝钢管(长7米)中装入加压的液氨,使氨在较高的压强下处于气液两相平衡。将该“热棒”插入到铁路路基两侧(地下5米,地上2米)。热棒地上部分为冷凝段,即使在夏季,凌晨地上的较低气温也可将地上部分高压氨气冷凝成液氨储存于地下;当地下温度高于蒸发温度时,地下部分为蒸发段,蒸发段液氨吸热汽化上升,从而确保路基下冻土永不融化。问题I:氨的常压沸点是-33.5 °C。要做到让“热棒”中的氨蒸气在-2 °C就开始冷凝为液氨,“热棒”氨蒸气的压强至少应该高于哪一数值?问题II:要做到让“热棒”中的液氨在0 °C就开始蒸发为氨蒸气,“热棒”氨蒸气的压强至多不该高于哪一数值?问题III:要让“热棒”利用凌晨地上的较低气温将氨气冷凝液化,而当地下温度高于0 °C时液氨就开始蒸发吸热的设计效果,“热棒”中充入氨蒸气的压强应控制在哪一数值范围?

4 结语

教学实践表明,“液-气相变”这一知识点按照该教学设计进行教学,学生的学习积极性可得到大幅度提升。学生的情绪和表现教师不仅可直接在相应课堂上感受到,从课后问卷调查也可以确认学生更喜欢这样的教学形式。正如他们所说:“这样可以更多地感受科学,更有利于解决实际问题”。

在“液-气相变”教学中,基于液体饱和蒸气压随温度的变化曲线,深入挖掘前人在科研、生产、生活中创新应用,不仅有利于学生对相应知识的理解,更有利于培养学生的创新思维,激发学生的学习兴趣和培养学生的素质。