种植模式与缩节胺对重播棉花株型及产量的影响

翟梦华,周志刚,孙明辉,代健敏,张巨松

(新疆农业大学农学院/教育部棉花工程研究中心,乌鲁木齐 830052)

0 引 言

【研究意义】棉株过矮会影响机采效果,过高又会造成营养生长过旺,霜后花增加,塑造棉花适宜的株型结构对棉花机械化采收至关重要[1-3]。新疆具有独特的生态环境,棉花机采模式种植面积占比高,(66+10)cm宽窄行、76 cm等行距等机采棉种植模式广泛应用[4]。生产上对于2种棉花模式均采用同样的化学调控措施,研究不同种植模式下缩节胺调控技术对机采棉花生产有重要意义。【前人研究进展】(66+10) cm宽窄行模式能发挥群体优势,但是由于果枝相互交错,脱叶效果较差,采收效果不好[5];76 cm等行距的种植模式能增加棉花株高、茎粗[5]、果枝数和始果节高度,提高采净率,改善棉花纤维品质,但是否能增产结论不一[7]。缩节胺是棉花生产上应用最广泛的植物生长调节剂,有缩短茎节、矮化植株的效果[8,9],并且能调控养分向根和生殖器官的运输,平衡棉花营养生长和生殖生长、协调作物群体和个体关系,从而增加产量[10-12]。但是缩节胺的喷施剂量和次数比较灵活,必须根据棉田生长状况适时调整[13]。【本研究切入点】近年来新疆阿克苏地区4~5月冰雹等灾害频发,棉田需补种或重播[14],冰雹导致棉花发育迟缓,营养生长与生殖生长不协调,蕾铃腐烂、脱落率增加而减产[15]。但有关灾后棉田如何选择适宜的的重播种植模式并进行合理化学调控的研究尚未见文献报道。需研究新疆南疆不同种植模式与缩节胺调控配置。【拟解决的关键问题】重播条件下,针对新疆南疆2种典型的机采棉种植模式,研究不同种植模式与缩节胺调控的高度配置,从生育进程、株型构造、比叶重及产量品质等分析种植模式和化学调控互作对棉花产量的影响,为重播棉田的种植模式选择、以及化控管理措施的运用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

选用源棉11号为供试品种,由新疆农业科学院经济作物研究所提供。试验于2021年4~10月在新疆沙雅县海楼镇(41°17′N、82°43′E,海拔982 m)。该地区属温带大陆性干旱气候,多年平均降水47.3 mm,年蒸发量1 500~2 000 mm,无霜期180~223 d,全年日照时数3 031.2 h,年均气温10.8℃。试验田前茬为棉花,土质为沙壤土。表1

表1 土壤基础肥力

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

试验田在2021年5月13日遭受冰雹灾害,于5月18日重播,5月28日出苗。采用二因素裂区设计。主区为种植模式,分别为76 cm等行距模式,株距8 cm(A1);(66+10) cm宽窄行模式,株距16 cm(A2)。理论密度均为16.46×104株/hm2。副区为缩节胺用量,分别为288 g/hm2(B1);408 g/hm2(B2);543 g/hm2(B3)(兑水30 kg/667m2)。主区和副区均为完全随机区组设计,共6个处理重复3次,共18个小区,每小区宽6.84 m (3膜),长9 m。采用缩节胺(DPC)主要成分为甲哌嗡(有效成分98%)可溶性粉剂(四川国光农化股份有限公司),肥料选用尿素、过磷酸钙和硫酸钾,尿素总量的20%做基肥,其余做追肥,磷肥和钾肥全部作为基肥使用,试验地其他田间管理均参照当地高产田标准。表2

表2 缩节胺喷施时期与用量

1.2.2 测定指标

1.2.2.1 生育时期

调查记载棉花出苗期、3叶期、现蕾期、初花期、盛花期、盛铃期、吐絮期,均以小区内50%棉株达到各时期调查标准为准。

1.2.2.2 株型

吐絮期测定棉花主茎真叶数、倒四叶宽、始果节高度、果枝长度、主茎节间长度、平均叶柄长度(倒5叶~倒7叶)、平均果枝夹角等。

1.2.2.3 比叶重

自出苗后20 d起,每隔15 d于各处理小区选取中行和边行长势一致棉株各3株,叶片采用打孔器(直径1 cm,面积为 0.785 4 cm2)打孔,获得100枚叶圆片装入牛皮纸袋中,于80℃烘箱内烘干至恒重,100枚小圆片与剩余叶片一起称重得出棉花单株叶片总干重,根据小圆片面积计算棉花的单株叶面积和比叶重。

单株叶片总面积=(单株叶片总干重×0.785 4×100)/100枚叶片总干重;

比叶重=单株叶片总干重/单株叶片总面积。

1.2.2.4 产量及品质

棉花收获期内,对各小区的总收获株数和总铃数进行计数;选取各小区内代表性棉株,将已吐絮棉铃按下部(1~3果枝)30朵、中部(4~6果枝)40 朵、上部(7以上果枝)30 朵进行采摘,晾干后称重并轧花,计算单铃重和衣分,计算各小区籽棉产量与皮棉产量。将采集的纤维样品送到新疆农业科学院质检所检测。

1.3 数据处理

采用Microsoft office2016和SPSS26.0 进行数据统计和分析,采用Duncan进行多重比较,检验差异显著性(α=0.05),采用Graphpad作图。

2 结果与分析

2.1 种植模式与缩节胺对重播棉花生育进程的影响

研究表明,各处理开花后其生育进程表现出明显差异。A1模式生育期比A2模式平均缩短了3~4 d,主要表现在花铃期的持续时间减少。同一模式下,A1模式下棉花生育期也会随着缩节胺施用量的增加而提前,表现为B1>B2>B3。A2模式下B1生育期最长,为132 d,B2与B3生育期均为129 d。运用76 cm等行距的种植模式、以及增加缩节胺喷施剂量均能加快棉花生育进程、缩短生育期,促使棉花提前吐絮。表3

表3 种植模式与缩节胺处理下棉花生育进程变化

2.2 种植模式与缩节胺对重播棉花植株形态的影响

研究表明,2种种植模式之间相比较,A1模式降低了棉花的主茎真叶数,降幅为13.64%,但提高了棉花的始果节高度、叶柄长度、主茎节间长度与果枝夹角,增幅分别为8.3%、3.5%、7.9%和4.9%。不同种植模式间棉花倒四叶宽无显著差异。A1、A22种种植模式下,各处理间棉花的主茎真叶数均随着缩节胺剂量的增加而增多,但始果节高度、叶柄长度、主茎节间长度和果枝夹角均与缩节胺剂量呈反比,并且A1与A2模式下果枝长度均随着缩节胺剂量加大呈上升趋势。表4

表4 各处理棉花植株形态特征

2.3 种植模式与缩节胺对重播棉花单株叶干重的影响

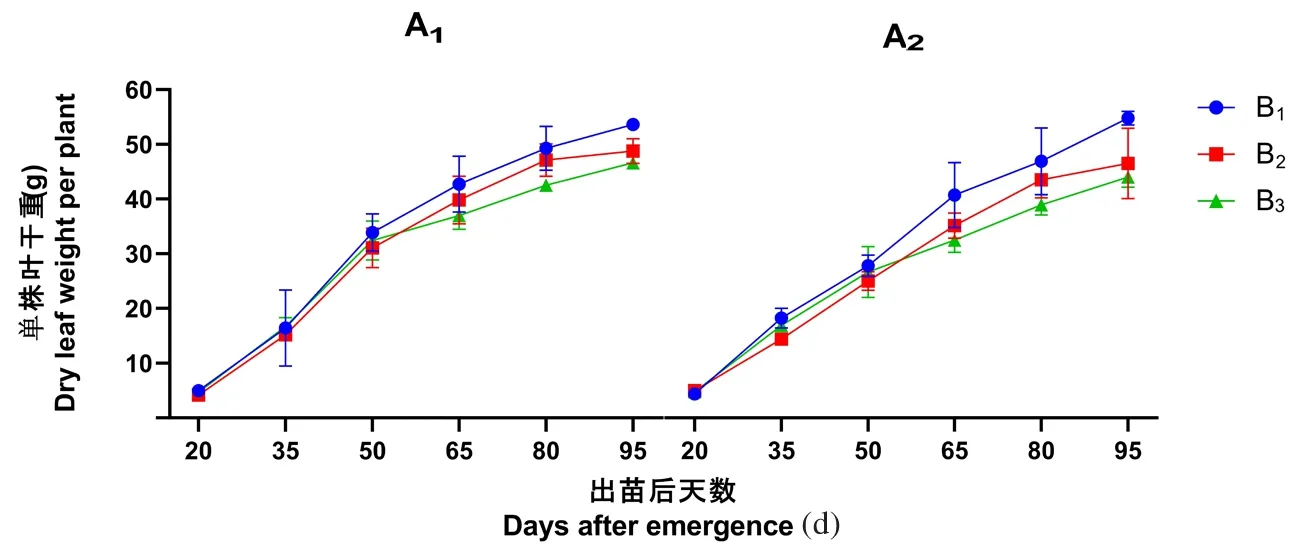

研究表明,棉花的单株叶干重随着生育进程的推进呈先快速、后缓慢上升的趋势。各缩节胺处理单株叶片干重均在棉花出苗50 d(盛蕾期)以后表现出明显差异,随着缩节胺剂量的增加,棉花单株叶干重呈下降趋势,表现为B1>B2>B3。2种种植模式之间变化趋势一致。图1

图1 种植模式与缩节胺处理下重播棉花单株叶片干重变化

2.4 种植模式与缩节胺对重播棉花单株叶面积的影响

研究表明,叶面积呈现先上升后下降的单峰曲线,出苗后50 d(盛蕾期)以内,A1与A2处理的单株叶面积在不同缩节胺处理间差异不显著,在出苗50 d以后,各缩节胺处理呈现差异,并且随着缩节胺喷施剂量的加大,棉花的单株叶面积呈降低趋势。与A2模式相比,A1模式使棉花单株叶面积峰值提前,A1模式棉花单株叶面积的峰值出现在出苗后65 d,B1剂量最高,为13 405.2 cm2,B3剂量的单株叶面积最低,为10 079.86 cm2,A2模式的单株叶面积最大值出现在出苗后80 d,各缩节胺处理与A1模式趋势一致。图2

图2 种植模式与缩节胺处理下重播棉花单株叶面积变化

2.5 种植模式与缩节胺对重播棉花比叶重影响

研究表明,随着生育进程的推进,棉花叶片比叶重呈“下降-上升”的单峰趋势。A1模式下,棉花比叶重与缩节胺剂量呈正比,B3处理比叶重高于B1和B2,但在前期表现不明显,B3处理的单株叶干重、单株叶面积、比叶重均高于同种模式的其他处理,其叶片较厚,光合能力强,有利于棉花光和物质生产各缩节胺处理比叶重均在出苗后65 d达到最低值。A2模式下,各缩节胺处理棉花比叶重在出苗后65 d内差异不显著,B2处理的比叶重在出苗后65 d提前达到最低点,为3.87 mg/cm2,随后升高,B1、B3比叶重处理则在出苗后80 d达到最低点。2种模式下,B1处理的单株叶干重、单株叶面积均表现较好,但比叶重的值较小,B1处理的棉株叶片光合能力较弱,不利于棉花的光合物质生产。图3

图3 种植模式与缩节胺处理下重播棉花叶片比叶重变化

2.6 种植模式与缩节胺对棉花产量及构成因素的影响

研究表明,A1模式的单株结铃数、单铃重与皮棉产量整体上高于A2模式,较A2模式分别增加了11.78%、6.99%,16.12%。A1模式下,增施缩节胺可以增加棉花单株结铃数、单铃重与皮棉产量,A1模式下,缩节胺剂量为543 g/hm2时,皮棉产量最高,为2 107.62 kg/hm2。A2模式下,棉花的单铃重与与皮棉产量随着缩节胺剂量的增加呈现“先上升,后下降”的趋势。A2模式下,缩节胺剂量为408 g/hm2时皮棉产量最高,为1 887.05 kg/hm2。各处理收获株数、衣分无显著差异。种植模式对棉花单株结铃数和单铃重有显著的影响(P<0.05),缩节胺对单株结铃数和皮棉产量也有显著的影响(P<0.05),但种植模式与缩节胺无显著的交互作用。表5

表5 种植模式与缩节胺处理下重播棉花产量构成因素变化

2.7 种植模式与缩节胺对重播棉花植株形态指标与籽棉产量相关性

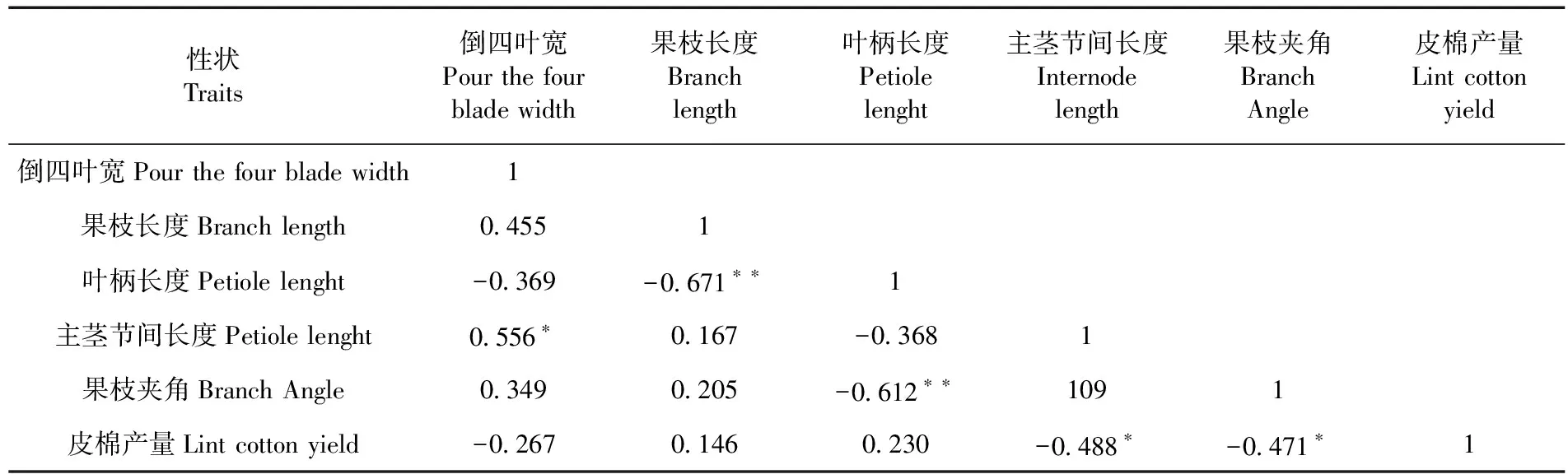

研究表明,倒四叶宽、主茎节间长度、果枝夹角均与皮棉产量呈负相关,倒四叶宽越大、主茎节间长度越长、果枝夹角越大,皮棉产量越低,后两者与皮棉产量呈显著负相关,相关系数达到-0.488和-0.471。果枝夹角与叶柄长度呈显著负相关,相关系数为-0.612。主茎节间长度与倒四叶宽成显著正相关,相关系数达到0.556。叶柄长度、倒四叶宽与平均果枝长度均成负相关,其中与平均果枝长度达到显著负相关,相关系数达到-0.671。表6

表6 主要株型性状与皮棉产量相关性

2.8 种植模式与缩节胺对重播棉花纤维品质的影响

研究表明,纤维品质是评价棉花商品性能的最重要的指标,2个种植模式之间相比较,A1模式不同程度上提高了棉花的纤维长度、整齐度、强度和纺织参数,增幅分别为为1.73%、1.21%、1.51%、3.48%。种植模式与缩节胺均对棉花纤维品质影响不显著。表7

表7 种植模式与缩节胺处理下重播棉花纤维品质变化

3 讨 论

3.1相较于正播棉花,重播棉花的生育进程会延迟[16]。76 cm等行距模式能加快生育进程,使棉田吐絮期提前[7,17],试验中76 cm等行距模式生育期比(66+10) cm宽窄行模式提前了2~3 d,与马锦颖等[18]研究一致,因为76 cm等行距模式棉花通风透光性好,为棉铃的发育提供良好的光照条件,能使棉花提早吐絮。棉花生育期也会随着缩节胺施用量的增加而提前,因为增施缩节胺能控制棉株主茎节间长度[18-22],棉花营养生长向生殖生长转运加快,防止了棉花旺长,促进棉铃早熟[23]。

3.2缩节胺有塑造植株形态的作用,喷施缩节胺能显著降低棉花的主茎节间长度。并且缩节胺用量越大,主茎节间长度越短[24],增大缩节胺用量还能减小棉花果枝夹角与叶柄长度,从而塑造更为紧凑株型[22]。种植模式也会对棉花的植株形态产生影响,与1膜4行和1膜6行相比,1膜3行既能增加产量,植株形态也有利于机械采收[25-27]。试验中,相较于(66+10)cm宽窄行模式(1膜6行),76 cm等行距模式(1膜3行)增加了棉花主茎叶柄长度、始果节高度、倒四叶宽和主茎节间长度。棉花的主茎真叶数、叶柄长度随着缩节胺施用量的增加而增高,始果节高度、倒四叶宽、主茎节间长度与缩节胺的施用量呈反比,与刘丽英[25-27]研究结果一致。

3.3比叶重是反映叶片功能的性状之一,反映单位面积叶片光合产物的积累[28],与作物产量和品质密切相关[29,30]。棉花现蕾前,主茎叶有较高的叶面积,光合速率较高,提供了棉铃发育所需要的营养物质;后期主茎叶因衰老致其光合速率明显下降,非叶器官的光合增加,营养生长转向生殖生长。76 cm等行距模式下棉花的单株叶面积峰值提前,使比叶重最低点提前出现,可能是因为同等密度下,76 cm等行距配置方式能加速棉花生育进程,使棉花营养生长转化为生殖生长的速率加快,前期叶片光合速率较高,从而单位面积叶片光合产物积累较多,棉花后期光合作用由以叶片为主转移到以生殖器官为主。增施缩节胺能提高棉花叶片的比叶重,与何庆雨[31]的研究结果一致。

3.4与其他种植模式相比,76 cm等行距模式能提高棉花产量[6],并且化控也是棉田管理中很重要的一环。选择适宜的种植模式,进行合理的化控措施至关重要。试验结果表明,在重播条件下,76 cm等行距模式相较(66+10) cm宽窄行模式可增加棉花的单株结铃数、单铃重,从而提高产量,与史加亮等[6]的研究结果一致。邢晋等[21]研究发现,同一密度下增加缩节胺喷施剂量可以提高籽棉产量,与试验76 cm等行距模式的研究结果一致。但在(66+10)cm宽窄行模式下,喷施中间剂量的缩节胺产量最高,缩节胺剂量过多过少都会对棉花产量产生消极影响。2种种植模式下重播棉花产量对缩节胺剂量反应规律并不相同,2种模式下最适宜的缩节胺剂量不同。

4 结 论

针对重播棉田,76 cm等行距种植模式能加速棉花生育进程,使棉花提前吐絮,并且单株叶面积峰值较(66+10) cm宽窄行模式提前,棉花提前进入营养生长向生殖生长的转运,其株型也能达到机采的标准,并且能提升棉花的产量品质。而增施缩节胺可显著降低节间长,增大叶片比叶重,进而使单位叶片光合产物积累较多,最终提高棉花产量。重播棉田推荐使用76 cm等行距的种植模式,并且全生育期喷施543 g/hm2的缩节胺,能促进棉花早熟并能保住产量,而针对(66+10) cm宽窄行模式的重播棉田,使用408 g/hm2稍低剂量的缩节胺比较合适。