北京:古韵新声 文明华章

□ 《民生周刊》全媒体记者 于海军

新时代新征程上,北京的文化功能更加突出,优势日益彰显。

通衢大道、宏伟建筑、川流不息的人群,初到北京,都市繁华扑面而来。稍歇,走进雅韵悠然的古代建筑,聆听中西交融的剧院回声,品味城市脉动的内在张力,无不感叹于北京深厚的文化内涵、雍容大气的城市性格。

北京历史悠久,文脉绵长,是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的有力见证。

北京这座拥有3000多年建城史、870年建都史的历史文化名城,是全球首个也是唯一的“双奥之城”,既承载着中华民族的深厚文化底蕴,又洋溢着现代化国际大都市的勃勃生机和活力。

9月14日至15日,2023北京文化论坛举办,习近平总书记专门发来贺信,对更好发挥北京作为历史古都和全国文化中心的优势提出明确要求。“中国将更好发挥北京作为历史古都和全国文化中心的优势,加强同全球各地的文化交流,共同推动文化繁荣发展、文化遗产保护、文明交流互鉴,践行全球文明倡议,为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。”

夜幕下的北京前门大街,游人如织。图/于海军

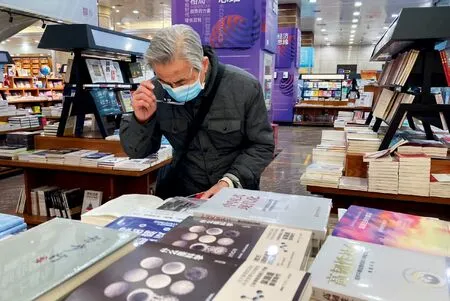

北京市实体书店达2000家,居全国首位。图为王府井书店内看书的读者。图/于海军

党的十八大以来,习近平总书记对北京历史文化高度珍视、饱含深情,多次对首都文化建设作出重要讲话和重要指示批示,为北京建设全国文化中心提供了根本遵循。

新时代新征程上,北京的文化功能更加突出,优势日益彰显。北京正以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及对2023北京文化论坛的贺信精神为指引,自觉肩负起推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的首都新的文化使命,始终以首善标准做好首都文化这篇大文章。

古都新韵

影壁廊架、青砖灰瓦、窗棂雅致、古韵悠然,走进今天的雨儿胡同30号院,“雨儿人家”的匾额高高悬挂。推开朱红色大门,当年14户人家挤在一起的“公房院”摇身一变,成为古今交融、新老共存的“共生院”。

胡同是北京老城的肌理和底色,是最能体现北京传统文化特色的符号之一。

2014年2月和2019年2月,习近平总书记两次走进北京的胡同。在雨儿胡同,总书记看望老街坊,听取对老城区改造的想法;在前门东区草厂四条胡同,总书记强调,要把老城区改造提升同保护历史遗迹、保存历史文脉统一起来,既要改善人居环境,又要保护历史文化底蕴,让历史文化和现代生活融为一体。

近年来,北京以渐进式的“微改造”取代大拆大建,以“绣花”功夫推动胡同街巷恢复肌理,居住在四合院的老街坊享受到了现代生活的便利。

“能感觉到,庭前屋后的景观花费不少心思,十分精致。”福建泉州的游客陈女士逛完草厂四条胡同后竖起大拇指。

肇始于元大都,历经700余年的中轴线,北起钟鼓楼、南至永定门,全长7.8公里,是北京老城的灵魂和脊梁,是中国传统文化的鲜活载体。

北京坚决落实习近平总书记“老城不能再拆了”的重要指示,用珍爱之心、尊崇之心善待历史遗存,以中轴线申遗带动老城整体保护复兴。

据北京市文化和旅游局相关负责人介绍,近年来,北京先后出台《北京历史文化名城保护条例》《北京中轴线文化遗产保护条例》等法规,顺利完成百余项重点文物修缮工程。

如今,太庙、先农坛、钟鼓楼、正阳门箭楼等建筑历史风貌庄严重现,梅兰芳纪念馆、前门大街、杨梅竹斜街等名人故居和历史街区得到保护利用,棋盘式城市格局清晰呈现,北京中轴线正以更加壮美的姿态展现在世人面前。

西山脚下,湖光塔影,园林荟萃;大运河畔,碧波粼粼,绿水环绕;万里长城,蜿蜒起伏,雄伟壮观。

大运河碧波粼粼。图/于海军

北京将3条文化带建设作为历史文化名城保护的重要抓手,大运河京冀段全线62公里实现旅游通航,干涸50余年的白浮泉复涌;长城文化带重点抢险修缮项目有序推进,400公里“京畿长城”国家风景道主线亮相;加强生态涵养区保护与永定河生态修复,琉璃河遗址考古取得重大收获,西山盛景重回百姓视野,融合历史人文、生态风景与现代设施的城市文脉呈现崭新面貌。

深耕厚培

位于前门北京坊的一家书店内,顾客络绎不绝。这家书店拥有大面积观景落地窗,入夜后可以看到正阳门夜景,逛书店既是一种休闲,又能给自己充电。

近年来,北京通过改造一批老旧厂房、商业设施,探索建立以阅读为核心的新型公共文化空间,不断满足市民丰富多样的阅读需求。

“要说文化氛围,还得是北京。这个城市就像一壶老茶,你得慢慢品。”云南昆明游客普文泽边翻书边说。

近些年,北京结合城市空间特点,打造演艺新空间,大力推进“演艺之都”建设。

拥有300多年历史的正乙祠戏楼是中国历史上第一座整体木结构的室内剧场,被誉为“中国戏楼的活化石”。2022年4月19日晚,随着一出昆曲传统开场戏《天官赐福》的上演,经典昆曲唱腔唤醒了沉睡的戏楼,正乙祠戏楼重张启幕。

依托长安大剧院、梅兰芳大剧院等文化地标荟萃京剧、地方戏等剧种,北京打造王府井戏剧谷、前门京味文化体验区、天桥现代演艺群落,培育多场景多业态演艺新空间。打造“会馆有戏”品牌,量身定制了一批批小而美、小而精、小而雅的演出,将古韵唤醒、让弦音再续。

文艺展新姿,精品献人民。2022年,北京举办首届“大戏看北京”展演季,先后有歌剧《山海情》、舞蹈诗剧《杨家岭的春天》、话剧《钟鼓楼》等35部线下演出以及70部云展演与观众见面,共吸引12.27万名观众走进剧场,线上“云剧场”播放量达到1.4亿次。

以大力推动文艺精品创作为导向,北京文学品牌、北京影视品牌和北京戏剧品牌均渐趋形成,电视剧《觉醒年代》等一批京产佳作频频斩获“五个一工程”奖等国家级奖项,展现出首都文艺新气象。

近年来,北京厚培文化土壤,一系列重大文化设施先后落地,文化新空间、新场景不断涌现。北京艺术中心、北京城市图书馆、北京大运河博物馆等重大文化设施相继落成,北京备案博物馆总数已达218家,形成全国规模最大的博物馆集群,年均接待观众超过5000万人次。

北京“书香京城”建设让全民阅读形成风尚,实体书店达2000家,居全国首位。全市建有市、区、街乡镇和社区四级公共文化设施7110个,基本形成“15分钟公共文化服务圈”。非遗文化走进市民生活,景泰蓝、雕漆、京绣等“燕京八绝”充分展现传统技艺之美,抖空竹、甩响鞭等体育运动在公园广场随处可见,春节庙会、天桥杂耍等文化活动,让人们充分感受到北京的烟火气。

习近平总书记在党的二十大报告中强调,“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品”。

北京持续丰富文化供给,着力推出了一系列高质量的文艺作品、组织了一系列具有中国与古都特色的文化活动,更好地满足了人民群众对美好生活的需要。

文化引领

在2023北京文化论坛文艺晚会上,节目《同舟》利用首钢大跳台舞台格局,营造出文明之河的壮观景象,来自中国、希腊、埃及、伊拉克、印度的演奏家们,同乘一叶小舟,用诞生自中国先秦时期的古琴、古希腊时期的里拉琴、古埃及时期的奈伊笛、古巴比伦时期的乌德琴、古印度时期的木丹加鼓,奏响人类文明的和谐之音。

北京文化论坛搭建起了文明交流互鉴的重要平台。联合国教科文组织执行局主席塔玛拉·拉斯托瓦·西亚马什维利表示,从旅游、教育到娱乐、科研,诸多领域受益于文化的繁荣,此次北京文化论坛将促进达成新共识,探索文化领域新合作,带动文化进一步繁荣发展。

2023年4月,第十三届北京国际电影节在雁栖湖国际会展中心启幕,180余部多国别优秀影片展映。13年的时间,北京国际电影节已经成为世界电影生态格局中的重要力量,不仅为全球电影发展,也为世界范围内的文化交流与文明互鉴带来了激情与惊喜。

北京是全国文化中心和国际交往中心,历来是中外文化交流的桥头堡,也是对外展示中华文化、讲好中国故事、传播好中国声音的重要出发地。

近年来,北京着力提高国际传播能力,积极践行全球文明倡议,发挥历史古都、“双奥之城”优势,加强同全球各地的文化交流,持续办好北京文化论坛、北京国际电影节等国际性品牌活动,创新叙事体系、话语体系,构建支撑有力的传播体系,对外讲好新时代中国故事、中国式现代化故事,建设文明交流互鉴的重要窗口,北京的国际“朋友圈”正不断扩大。

新时代新征程上,北京正全面贯彻落实习近平总书记关于社会主义文化建设的重要论述和对北京一系列重要讲话、重要指示批示精神,以习近平总书记对2023北京文化论坛的贺信精神为指引,不断坚定文化自信,持续加强全国文化中心功能建设,努力把北京文化论坛打造成展示中华文化精华、博览世界文化精粹的重要窗口,成为引领先进文化潮流、聚合文化创新力量的国际品牌,搭建起促进文化交流、深化文明互鉴的一流平台,努力在推进文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明中走在前列,奋力谱写社会主义文化强国建设的北京篇章。

华灯初上,车水马龙,漫步北京大街小巷,不时传来优美动听的古韵和新声,那是深藏在历史回眸中的生动叙事,那是人民群众歌颂新时代的唯美表达。