人工湿地植物对农村生活污水污染物去除机制的研究进展

吴星杰,韦雅妮,李 丽

(西南林业大学土木工程学院,云南昆明 650224)

目前我国的主要污染已经从城市向农村蔓延,水环境的恶化导致黑臭水体的产生,严重影响农村人居环境,并严重制约着绿色生态美丽乡村的建设和发展。从2017年中共十九大报告首次提出乡村振兴战略,到2020年中央1号文件提到要扎实搞好农村人居环境整治,分类推进农村厕所革命,各地要选择适宜的技术和改厕模式,梯次推进农村生活污水治理,开展农村黑臭水体整治,开展村庄清洁和绿化行动。再到2021年中央1号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出整治中国农村人居环境的5年行动方案,目的是把中国农村生活所产生的污水治理提高到一个重要的战略层级。

农村生活污水主要来源于日常生活的厨卫排水[1-2]。主要污染物包括有机质、洗涤剂、悬浮物、氮磷营养成分、细菌病毒和寄生虫等。村庄生活污水的主要特点是:①流量较小,日变化系数大;②浓度较低,波动性大,可生化性强; ③分布分散,排水管网不完善,集中收集处理难度大[3]。基于农村污水本身水质和水量的特点以及薄弱的经济实力和缺乏专业技术人员配备等现实问题,城市集中污水处理工艺并不适合村镇,因地制宜地分散式生态处理模式是目前倾向采用的方式,在处理成本、管养维护、处理效果方面有着较大的优势,在高效处理污水的同时,还可以提高生物多样性,美化生态景观,具备经济和环境的双重效益。因此,研究适合农村生活污水生态处理的湿地植物及其选择优化策略具有十分重要的意义。

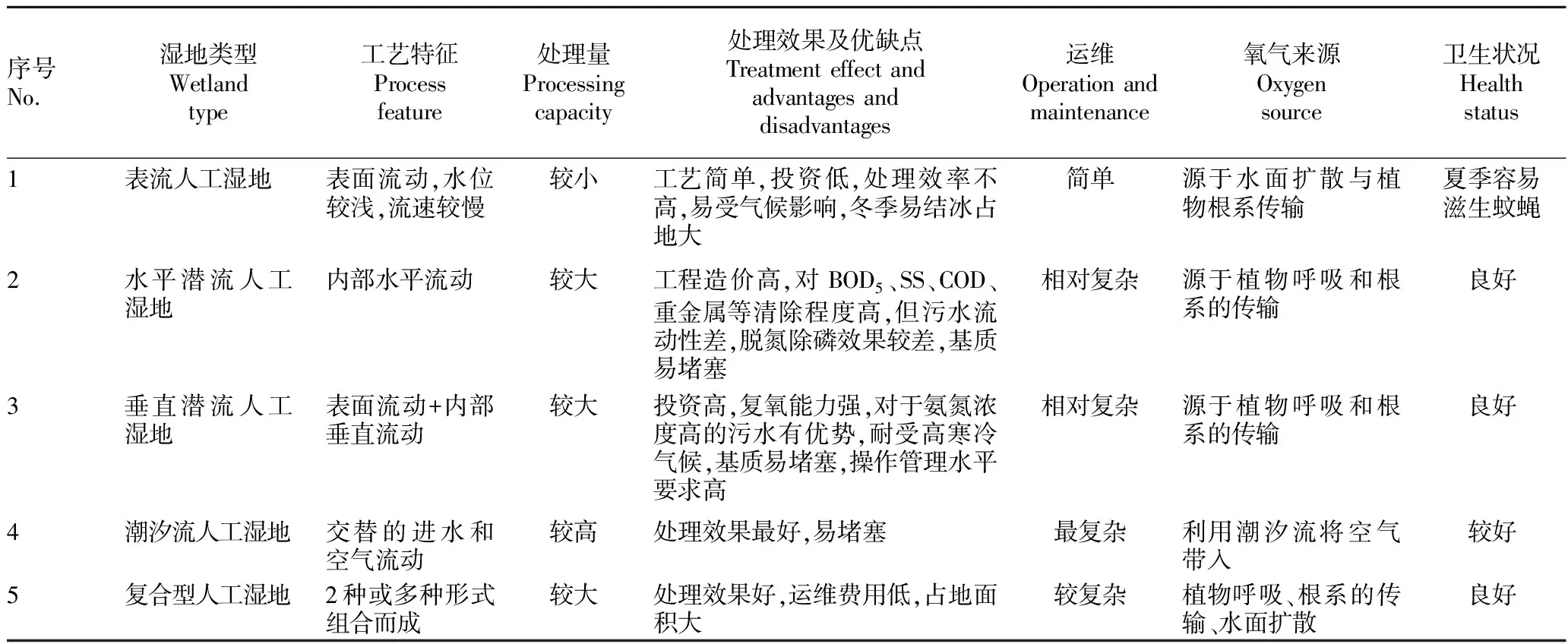

1 人工湿地的类型及其特征

基于农村生活污水的特点,其处理工艺应力求高效、低耗、可再生、廉价、操作简便的原则[3]。根据技术原理、特点以及耗能模式,常用湿地处理工艺按照水流方式的差异分为表流人工湿地、垂直潜流人工湿地、水平潜流人工湿地、复合型人工湿地等类型[4],各类人工湿地类型特征见表1[5-10]。

2 人工湿地植物的选择与应用现状

湿地植物是人工湿地处理技术的主体,我国水生维管束植物计有 61 科 145 属 400 余种及变种[11],但仅有几十种处理效果良好的植物被运用在国内人工湿地处理中,现阶段屡见的人工湿地植物为东方香蒲、菖蒲、荷花、芦苇、美人蕉、葱蒲等大型挺水植物;黑藻、蓼萍草、狐尾藻、虾藻、金鱼藻等沉水植物;还有浮萍、槐叶苹、凤眼蓝、大薸等浮水植物。它们具有较好的耐污性质,不过在我国经济受限的农村地区,仅仅具有观赏价值的湿地植物无法调动村民参与人工湿地管理的积极性;且生长较快、收割频次高的湿地植物,会加重管理负担,使得处理设施“晒太阳”的问题频发,因此人工湿地植物的选择要因地制宜考虑南北气候差异,不仅要有较强的净化能力,还需要有一定的经济价值让它们得以广泛地推广应用。

2.1 观赏类植物种植具有景观价值的湿地植物,农村生活污水作为观赏性人工湿地植物的营养液,氮磷实现资源化利用,化肥用量减少,湿地植物还具有观赏性和经济性,通过水生植物的出售为农民带来经济收益,这对于经济水平相对落后农村地区人工湿地的持续性运行意义深远。关于观赏类植物的净化效果研究发现,水葱和黄花兰对COD的去除率达到93.5%和91.05%,玫瑰、姜花、非洲菊对BOD5的去除率也达84.82%[12],几种湿地花卉对于TN和TP的去除率也分别达到了57.88%和96.35%。姜花、水葱、黄花兰、鹤望兰等花卉对生活污水有较好的净化效果, BOD5去除率高达 92.04%,对TP 的去除率甚至可超过 97.77%。采用湿地植物铜钱草对TP、氨氮、TOC的去除率分别达到89.44%、91.86%、85.00%[13]。观赏性植物观音竹、发财树、白掌和绿萝对NO3--N和NH4+-N都具有较高的接触度和吸收传质速率,适宜处理氮素浓度较高的污水[14]。因此观赏性人工湿地植物的应用是有广阔前景和积极效益的。

表1 人工湿地类型及其特征Table 1 Types of constructed wetlands and their characteristics

2.2 蔬菜类植物运用于污染河水治理的“水耕型蔬菜人工湿地”具有良好的效果,经日本学者中里广幸于1984年提出[15],此后,各地学者因地制宜开展研究,蔬菜型人工湿地得到了极大的优化和发展。我国的水生蔬菜分为深水和浅水两大类,属于深水的有莲、菱、莼菜、芡实、水雍菜等,属于浅水的有茭白、水芹、慈姑、荸荠等。在我国农村地区的人工湿地污水处理中,水芹、空心菜等经济型蔬菜逐渐进入人们的视线,不仅表现出较强的氮磷吸收能力,被收割的经济作物还可创造一定的经济效益,推广前景广阔。有研究表明,通过种植空心菜构建人工湿地系统处理川渝地区的农村生活污水,结果表明“生物接触氧化+水生蔬菜型湿地”一体化装置COD、TN 和NH4+-N 出水浓度均能达到一级A 排放标准[16]。在进行农村落污水的净化试验过程中,引入 OAO 水生蔬菜型人工湿地,结果显示,处于水力负荷为 0.3 m3/(m2·d) 的状态时,水生蔬菜型人工湿地对 TN、TP 的去除率分别可达到 69.13%、75.33%[17],水生蔬菜表现出较好的污染物净化能力。将水生蔬菜推广应用将极大提高湿地工程的经济收益。

3 去除污染物的机理

人工湿地处理污水的基本原理是在自然形成或人工挖掘的洼地中,充填土壤和填料,并种植一些对营养物吸收效果良好且生长周期较长的水生植物于床体表面,便于污水流动在其表面或内部的填料缝隙间,植物根系在填料中生长,不仅带入氧气,还使得根部填料区形成微小生境,从而使各种能够分解或去除污染物的微生物在其内生长,将整个人工湿地构造成为一个基质-植物-微生物的生态系统,利用它们的协同作用来处理污水[18-20]。

3.1 有机物的去除机理农村生活污水中的有机物分为不溶性和溶解性2种,借助人工湿地中沸石、土壤、砂土等基质和植物的围挡、吸收、过滤、沉积作用可去除不溶性有机物;通过微生物好氧及厌氧降解作用可去除溶解性有机物[21-22]。结果显示,植物作用于有机物的摄取与生物降解相比较小,但植物对有机物的去除有明显的作用效果[23]。微生物体内细胞物质、CO2及水来源于废水中的大部分有机物。通过微生物本身的好氧代谢,并在厌氧环境下,先分解成有机酸、脂、CO2和H2,再进一步反应生成CH4、H2S等[24]。

据相关数据结果显示,当低浓度进水时,人工湿地对 BOD5、COD的清除效率比较高,分别在78%和65%以上,最终排出符合污水厂一级排放标准的出水水质,与此同时,水流的进水方式影响到 COD 的去除程度,通常间歇运行比连续运行的去除率高[25-26]。研究表明,随着时间的推移,不溶性有机物作为人工湿地基质中的主要有机物类型会逐渐累积,造成人工湿地的堵塞。如要改进对生活污水中有机物的治理效益,防止堵塞,延长系统运行寿命可采取生物+生态组合工艺,生物段运用微生物降解的方法,生态段则采用人工湿地,同时强化回流工艺,可达到比较理想的效果[27]。

3.2 脱氮机理氮素在农村生活污水中的存在形式主要为有机氮和无机氮,一般通过微生物的分解,有机氮可形成无机氮。人工湿地生态系统主要通过基质吸附、植物吸收和微生物降解等途径来处理氮素。污水中适宜的氮是人工湿地植物生长的营养元素,植物吸取水中的无机氮并变换为有机氮蓄积体内,同时在根系形成的好氧和厌氧微环境,能够促进微生物的生长,并通过硝化和反硝化作用将氮素去除[28]。对比不同状态人工湿地处理效果,种植植物的要胜过没有种植植物的,原因主要有以下几方面。

3.2.1根系直接吸收与富集作用。植物能吸收利用离子态的无机氮,并促进硝化作用的进行。有研究表明,控制植物组织中的氮浓度以及植物纯生长量,能提高植物摄取氮的速率,并且传统活性污泥处理系统的除氮能力远比不上人工湿地[29]。根系离子吸收动力学有效地揭示了植物对无机离子吸收过程,对在营养特征方面具有不同特质的水体进行湿地植物的选择和配置,提供科学证明,吸收动力学中米氏常数Km代表了植物对离子的亲和能力,Km越小,亲和力越强;植物对离子的吸收能力用最大吸收速率Imax来表示,Imax越大吸收潜力越大。不同湿地植物对不同形态的氮素吸收特性见表2。

表2 中国农村常见的人工湿地植物吸收的动力学特征Table 2 Kinetic characteristics of and NO3--N absorption by economical wetland plants

不同湿地植物对不同形态的氮素吸收特性存在一定的差异,但均表现出亲氨性。通过对比Imax、Km值得出,空心菜、香根草和观音竹对NH4+-N和NO3--N 污水的适应性范围较宽;韭菜、薄荷和白掌对NH4+-N的适应性较广;紫苏和雪里蕻对NO3--N的适应性较广;艾草和金菜花适宜处理较高NH4+-N浓度的污水;迷迭香、绿萝适宜较高NO3--N浓度的污水。人工湿地植物配置时,可以考虑多种植物混合种植,也可以在湿地的前后端分别选择适宜的湿地植物,以达到最优的处理效果。比如可以选择Imax值大、Km值小的湿地植物来处理高氮素浓度的污水,而在低氮素浓度的湿地末端选择低NH4+-N和NO3--N水平的植物进一步改善出水水质。

在总氮去除中,植物吸收的贡献率在8.9%~20.8%,均值为 14.0%[34],但在很大程度上,植物根系提供的微环境和传导作用以及释放的酶等物质加强了净化的成效。因而不能单从植物体的氮含量来衡量植物对氮的去除贡献率。

3.2.2根系沁氧功能。实际工程中污水水质更加复杂,要实现氮素资源的最大化,还要考虑植物的根系泌氧能力。决定人工湿地处理系统净化效果的一个重要因素是基质中的氧含量,而植物在湿地系统中充当了“曝气机”持续输入氧气,它们通过光合作用将空气中的氧借助气道运送到根区,再通过扩散作用,在根区周围依次形成好氧区、兼氧区和厌氧区的微环境[35],为硝化、反硝化作用和其他吸附代谢作用创造了合适的条件,促进微生物生长,强化氮素的分解代谢。

3.2.3提供微生物栖息地。人工湿地中微生物种群丰富,它们是氮素脱除的主力军,而微生物的生长离不开适宜的生存条件。湿地植物的根系附近会形成呈网状结构的微环境,为微生物的吸附和代谢提供条件,为其提供了生长栖息地;同时,大量糖类、有机酸和无机离子等分泌物会在植物的根系细胞生长过程中出现,这些物质正好提供了多种易降解的有机碳源给微生物代谢,促进反硝化进行。与非植物湿地系统相比较,微生物数量在植物湿地系统明显更高,尤其在植物根部,是非植物系统的1~2 个数量尺度,微生物的数量尤其是硝化细菌、反硝化细菌的数量与脱氮效果呈直线相关关系,因此湿地内部微生物数量较多时,脱氮效率也较高,进而间接影响着人工湿地的净化效果[29,35-36]。

3.2.4加强水力传导作用。农村生活污水流经后的湿地基质,在拦截、黏附、过滤等作用下极易发生堵塞,堵塞后的湿地系统水流循环降低,致使处理效率降低甚至失效。植物根系能够穿透介质层并穿插在基质层中,提高孔隙度,提高渗水能力和水流运输作用,疏松基质,缓解堵塞,避免板结;与此同时,湿地植物的根系附近区域的微生物通过根系传输能量物质,在此过程中快速传输水分、溶质和O2获得充足的生长条件,形成微生物膜。最终形成对污染物的净化和降解起到关键作用的植物根系水力传导-微生物分解代谢-氧气传输-溶质流动的持续界面。

3.2.5叶片吸收。经济型湿地植物给村民带来一定的经济效益,净化能量来源于植物的光合作用,将污水中的氮素转化为自身能量,植物叶片对氨进行吸收转化并挥发[37]。基质中氮含量的增加与植物叶片内氮含量增加成正比,并且植物叶片叶绿素含量与土壤氮含量成正比,定期收割植物可最终去除废水中氮素。在污水负荷、提高氮肥利用效率和减少氮肥损失方面,氨的挥发量及其影响因素对这3种情况起着至关重要的作用,由于是植株生长后阶段体内含氮化合物的水解和氨的挥发,因此植株成熟时的总氮量通常明显低于植株氮素最大累积量[38]。

3.3 除磷机理有机磷和无机磷是农村生活污水中2种形式[39],分别来源于人畜排泄食品残渣和洗涤剂。基质的吸附、微生物的降解和湿地植物吸收利用可以作为存在人工湿地中的磷的去除方式。其中主要途径是基质吸附,基质对磷的吸附与水体酸碱环境、温度有关,在pH≤7条件下,含Fe3+、Al3+的基质在吸附磷的情况下比其他元素吸附磷的效果更优,而在pH>7条件下,不含Fe3+、Al3+而仅有 Ca2+的基质效果对磷的去除效果较佳[29]。吸附过程中环境温度越高,基质对磷的吸附量越大,湿地的除磷效果越好。微生物的分解作用称为生物除磷,聚磷菌可以在厌氧环境下释放磷储存聚β-羟基丁酸(PHB)及糖原等有机颗粒,在好氧条件下分解聚β-羟基丁酸(PHB)而过量地蓄积污水中的无机磷并大量增殖。当植物处于人造湿地的情况下,植物对该湿地的污水处理净化有着无法替代的重要性,在植物的生长过程中磷是最重要的营养元素之一,植物的吸收和同化作用可以把存在于农村生活污水中的可溶性磷酸盐分解,等被储存在根茎叶中时,变成了ATP、DNA和RNA等有机成分;湿地植物同时将氧气输送至根部,促进根部微生物的同化吸收与聚磷菌的积累,在植物停止生长开始枯萎前及时收割最终实现去除磷的目的。

人工湿地最关键的磷蓄积部位就是植物的根表膜,对磷的吸附效率远超植物的其他组织,此外相比较于其他植物,磷的累积量有较大的差别。植物组织磷的质量分数和最终生物量蓄积能力及单位面积生物量关乎磷的积累和储存,因此选择快速生长、高组织磷含量和高直立产量的经济型湿地植物,比如空心菜、水芹等能达到较好的除磷效果。

不同湿地植物对磷的吸收特性存在一定的差异,比较Imax、Km值可知,空心菜、水芹对H2OP4-污水的适应性范围较宽;韭菜和金菜花适宜处理较高 H2OP4-浓度的污水(表3)。人工湿地植物配置时,应根据水质情况和植物吸收动力学结果选择合适的湿地植物,以达到最优的处理效果。同时也有研究表明在去除总磷过程中植物吸收的贡献率范围处于14.2%~31.5%,均值为 21.7%[35]。

4 问题与对策

从实际应用出发,人工湿地植物在处理农村生活污水中确实能够有针对性地解决问题,一定程度上保证出水水质,节能降耗,美化环境,并产生经济效益,但是由于农村分散的生活污水处理和运行中存在多因素的干扰,比如气候条件,污水水质变化波动大等,需要综合考虑这些因素,提升处理的效果,目前还存在以下难点亟待解决:

4.1 湿地植物与微生物的协同效应微生物是人工湿地处理的主力军,植物提供了栖息地并给予生存条件,虽然植物本身对污染物去除的贡献率非常有限,但植物与微生物之间的协同作用是打开污染物降解去除的重要密匙。不同植物根系与微生物群落的结构组成、分布、功能基因的定量等方面的研究有待进一步优化完善[40],以不断提高脱氮除磷效率。

表3 常见经济型湿地植物吸收H2OP4-的动力学特征Table 3 Kinetic characteristics of H2OP4- absorption by economical wetland plants

4.2 安全性问题湿地植物要兼有净化功能和经济性,而蔬菜型植物的食用安全问题尤其重要,关系是否能带动当地经济的发展和处理系统在我国广泛推广。应采取措施严格监控进入人工湿地的进水水质,并对水生蔬菜型湿地植物开展安全性研究和评价,切实保障湿地蔬菜作物的食用安全性,让农业的生产发展与农村区域的污水治理进行有机结合,保证处理设施的持续运行。

4.3 植物评价体系目前湿地植物的选择与配置大多还停留在定性的描述,没有更为科学客观的评价体系,如果能定性地对植物生长量、植物根系密集度与氮磷浓度及其积累能力做评价分析[41],并构建植物净化能力、经济效能的定量评价体系,对今后湿地植物的筛选与优化有深远意义。

5 结语

人工湿地植物对农村生活污水污染物去除有很大的优势,湿地植物的拦截、吸收、过滤、沉积作用有促进效果,但为了强化处理效果,需采取人工湿地与活性污泥连续工艺;湿地植物通过直接吸收与富集作用、根系沁氧作用、提供微生物栖息地、加强水力传导作用、叶片吸收等途径实现氮素的去除;湿地植物通过空气传输,在根区促进微生物的同化吸收与聚磷菌的积累,好氧条件下吸收的无机磷在根茎叶中进行储存,并在储存的基础上加以利用,以收割方式实现最终除磷。根据湿地植物的脱氮除磷基质,在植物选择和配置上,应根据水质情况和植物吸收动力学结果选择合适的湿地植物,以达到最优的处理效果。此外,今后需要在湿地微生物群落与植物的协同效应、水生蔬菜安全性问题、建立科学植物评价体系等方面进一步开展研究,为构建高效的人工湿地解决农村生活用水污水处理系统提供理论依据。