向阳而生,伟大而艰难的抉择

吴雪

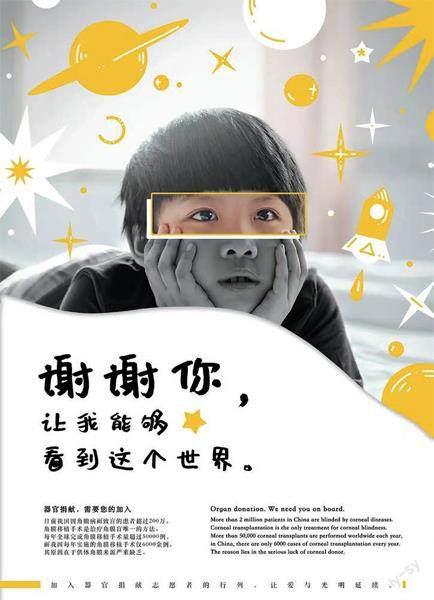

2020 年“博爱杯”大学生人体器官捐献公益海报和插画设计大赛一等奖作品。

这是一则发生在申城的真实故事:

2020年5月,开网约车的东北小伙小任突然倒在路边,送医抢救无效后,他的家人决定完成人体器官捐献。小任的心脏、肝脏、双肾和胰腺,拯救了5位器官衰竭患者。当年10月,小任的遗腹子出生,患上严重唇腭裂,仅一个月时间,上海市人体器官捐献办公室组织各相关医院、红十字工作者共伸援手,为小女孩累计募捐超16万元,小女孩得以及时医治。

一年后,上海话剧艺术中心将这则故事改编成话剧搬上舞台,取名《向阳而生》。

复旦大学附属中山医院人体器官获取组织(OPO)办公室主任宋康告诉《新民周刊》,他参与了剧本的编写和彩排,话剧用15个场景为观众还原了在器官捐献“黄金七十二小时”期间众人与时间赛跑的画面,也让观众看到当事人真实的情感变化。

人体器官捐献与遗体捐献,是一项崇高而伟大的事业,关系到人的生命尊严,更关系到社会公平正义。红十字会在宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等方面开展的工作,在中国人体器官捐献事业中发挥着不可估量的作用。中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫在接受采访时曾如此评价:“没有红十字会的参与,就没有中国的器官捐献。”

人体器官捐献是挽救垂危生命、服务医学发展、展现人生光辉、弘扬人间大爱的高尚事业。

上海市红十字会本着“自愿无偿、高尚利他”的人体器官捐献理念,在“三献”工作中突出生命教育,尊重生命、珍惜生命、保护生命,以实际行动助力健康中国建设和社会主义精神文明建设。

在上海市红十字会的志愿者队伍里,有这样一群人,他们,有一个共同的名字——器官捐献协调员,又名“生命摆渡人”。

中国红十字会会长陈竺指出,人体器官捐献是挽救垂危生命、服务医学发展、展现人生光辉、弘扬人间大爱的高尚事业。2007年5月1日,《人体器官移植条例》正式出台,条例明确规定,捐献器官是无偿的、自愿的。

曾是肝移植医生、现任上海市第一人民醫院OPO办公室主任陈国庆从2001年开始从事肝移植,是上海地区最早开展肝移植手术的一批医生。据他回忆,2010年,上海成为全国11个首批开展人体器官捐献的试点省市之一。2012年12月,上海市红十字会与市卫生行政部门共同成立市人体器官捐献工作领导小组及办公室,召开工作推进大会,正式下发《上海市人体器官捐献工作方案》。

2013年,上海市首例公民逝世后器官捐献顺利实施。这位捐献器官的黄先生因颅内出血病情无法逆转,他捐献的一肝两肾挽救了3位器官衰竭患者。

宋康是较早一批参与上海人体器官捐献工作的医生,至今已有十年。他坦言,在人体器官捐献工作开展初期,公众对此了解甚少,认知也存在偏差,工作开展起来十分困难。中国人因受传统观念影响,担心被亲朋好友非议,会直接导致直系亲属放弃器官捐献。

据统计,中国每年约有30万终末期器官功能衰竭患者需要接受器官移植手术,而其中仅有少数患者能够实现器官移植。目前不少国家每百万人口捐献率(PMP)达到20—30,我国仍有不小的差距。面对器官捐献供需比例不平衡,让大众知道器官捐献“生命传承”的意义,非常重要。

近些年,在上海市红十字会的广泛宣传推动下,公众认知发生了积极变化。

在《新民周刊》记者对陈国庆和宋康的采访中,他们分享了近几年捐献成功的案例。

2017 年3 月,在上海福寿园举行全国人体器官捐献缅怀纪念活动。

截至目前,上海市人体器官捐献自愿登记人数累计12.66 万人,实现捐献案例1083 例,捐献大器官3000 余个。

19岁上海大学生小静不幸患重病,她在患病期间和父母聊过器官捐献,表达了捐献器官的意愿。小静过世后,母亲实现了女儿的愿望。一位老年医务工作者,生前签署过器官捐献同意书,出现脑出血后,捐献器官救了好几位危重患者。一位53岁的爸爸突发意外,协调员与妈妈谈话时,没想到12岁的儿子说:“如果爸爸一定要走,把器官捐献出来,能挽救更多人,他就在别人身上存活了下来,他就没死。”陈国庆说听到孩子这句话时,他当时眼泪就下来了。

截至目前,上海市人体器官捐献自愿登记人数累计12.66万人,实现捐献案例1083例,捐献大器官3000余个。数字的背后是一个个用生命延续生命,用生命拥抱生命,用生命成就生命的故事,是最无私大爱的馈赠。

《新民周刊》记者从上海市红十字会志愿服务部了解到,目前上海有一支122人的协调员队伍,他们要克服重重压力,连起生命的两端,他们一直在为更多渴盼新生的人而奔走。

在亲人发生交通事故、工伤意外、脑血管意外等突发情况下,家属极度悲痛,难以割舍亲情,往往一时无法接受器官捐献。因此,在器官捐献过程中,对协调员的专业素养要求是很高的,既要懂得心理学,掌握社会学,还要有法律、政策等方面的知识储备。要在器官捐献黄金时间内把国家的相关政策介绍给患者家属,让家属在接受救治无望结果的同时,还要认可并同意捐献,特别难。

宋康说,由于不是司法单位,也不是行政部门,器官捐献协调员做调查并不容易。在家属提供相关资料不全或者客观条件无法提供的情况下,有时会致电政府部门来做核实。“为确保家属递交材料的真实性,在签订法律文书时,每个家属还要手持身份证、文书进行拍照,从法律层面上规避风险。这样,既保护家属,也保护协调员,庄重严肃地实现器官捐献。”

2020 年人体器官捐献宣传摄影大赛一等奖作品《不一样的行路》。

范莉莉,是上海五位获得全国器官捐献优秀协调员中的一位。由于岗位要求,手机必须保持24小时不关机、不静音。她已经习惯了这样的工作状态,无论是刮风下雨还是酷暑严寒,无论是节假日还是睡梦中,只要有见证,必须无条件地赶往捐献医院。她的先生是一位医务工作者,也是她的“专职司机”。为了保证工作正常进行,也为了她的人身安全,无论白天多么辛苦,只要是半夜需要见证,先生肯定开车接送,从不推诿,从不叫苦。为了应对随时可能发生的案例,范莉莉时刻处于准备状态,为此不得不数次放弃曾经和孩子的约定。如今女儿每每看到她休息在家时,问的第一句话就是:“妈妈今天你会加班吗?”

生命摆渡人们,为生命的延续,他们一直在路上,奉献着自己的光和热!

记者从上海市红十字会志愿服务部了解到,相比较器官捐献,上海的遗体捐献工作要早很多年。自1982年,上海市红十字会受原上海市卫生局的委托在全国率先开展此项工作,先后在复旦大学、交通大学、同济大学、海军军医大学等6所医学院校设立了遗体捐献接收站。2000年,上海市通过了全国第一部有关“遗体捐献”的地方性法规《上海市遗体捐献条例》。

40余年来,上海市遗体(角膜)捐献工作取得了快速发展,为上海医学教学和医学科研事业的发展发挥了重要的作用。截至2022年底,上海市遗体(角膜)捐献志愿者累计登记6.7万人,累计实现捐献1.6万例。

上海交通大学医学院遗体接收站站长董茹晔表示,目前接收站登记在册的捐献超过1万多例,完成捐献的3000多例,已能完全满足上海市医学院校教学与科研的实际需求。

记者了解到,这些年来,上海市红十字会在缅怀纪念捐献者、弘扬奉献精神上也做了很多工作,先后制作公益宣传片用于电视台、移动媒体、网络及医院等场所播放;制作宣传折页和海报等资料下发至各区红会、移植医院;制作捐献实现者纪念品,向实现者及其家属表示敬意;每年3月1日“上海市遗体捐献纪念日”前后组织开展遗体、器官、角膜捐献者纪念缅怀活动等。

在上海福寿园纪念园区, 纪念碑上镌刻着捐献实现者的姓名,他们献出了生命最后的礼物。今年3月1日,纪念日当天,上海视觉艺术学院20余位师生,在这里开展了一堂生命教育课。“虽然您不曾知,生命之旅何时结束,但当那一刻来临时,您却留下了鲜花一簇……”当学生代表轻轻诵读《生命的礼物》这首致敬捐献者的诗歌,每位学生都对生命和死亡有了新的理解和感悟。选择用生命延续生命的方式和美好世界告别,是对生命永续最好的诠释。

当生命离去时,经评估功能良好的肝脏、肾脏、心脏、肺脏、胰腺、小肠等器官,眼角膜、皮肤等组织可以捐献。

捐献的器官用于挽救器官功能衰竭患者的生命,捐献的眼角膜用于救治角膜病失明患者。

由于器官本身的衰老,器官捐献一般不超过65岁,角膜、组织捐献没有绝对的年龄限制。

1.通过“中国人体器官捐献”微信公众号进行登记。

2.通过“中国人体器官捐献管理中心”网站进行登记(www.codac.org.cn)。

3.前往区红十字会书面登记。

我国人体器官捐献遵循“自愿”原则,如果您的捐献意愿发生改变,随时可以在登记网站变更或撤销登记意愿。

1.经医学判定生命不可挽救;

2.经医学评估器官可以供移植使用;

3.生前没有表示不同意器官捐献;

4.家属(配偶、成年子女、父母)一致同意捐献器官;

5.有人体器官捐献协调员的见证。