“一带一路”框架下中国企业对东盟直接投资风险研究

刘晓亮 马宇轩

摘要:“一带一路”倡议提出十年来,中国开创了一个向世界全面开放的经济合作新格局。东盟作为我国最大的贸易合作伙伴,受惠于“一带一路”倡议的积极效应,双方的经济合作日趋紧密,叠加 RCEP 协定的正式实施,中国企业对东盟的直接投资规模和层级进一步提升,为中国-东盟深度合作打下了良好的基础。但是中国企业对东盟直接投资,也不得不面对东盟国家复杂的政治环境、营商环境、法律环境,以及文化差异等方面的风险,因此,充分了解东盟国家的国内制度,及时调整我国对东盟的投资政策,探讨实施本土化战略,建立国家经济风险评估和预警机制,积极防范和化解各种风险,才能确保中国企业对东盟直接投资的经济效益。

关键词:“一带一路”;中国企业;东盟;直接投资风险

“一带一路”倡议提出已满十年,中国与沿线国家共建“一带一路”已经成为广受欢迎的国际合作平台。截至2023年 1月,中国已与151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件,我国与“一带一路”沿线国家的贸易和投资规模增长将近一倍。东盟作为我国最大贸易合作伙伴,在“一带一路”倡议引导下与我国的经济合作正步入佳境,其中新加坡、印度尼西亚和马来西亚是中国对东盟直接投资的前三大目的地,东盟其他国家对中国企业的吸引力也在大大增强。中国企业必须利用好“一带一路”倡议和 RCEP 协定正式实施带来的契机,充分挖掘东盟国家的直接投资机会,带动我国国民经济健康稳定发展。

一、中国企业对东盟国家直接投资现状

(一)中国企业对东盟国家直接投资规模

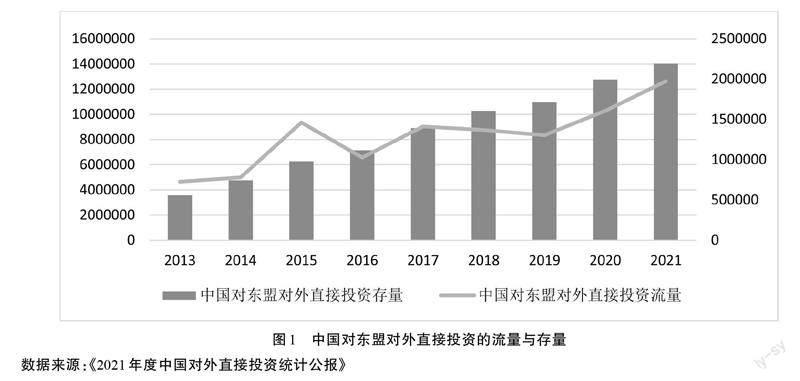

自2020年起,东盟超越欧盟成为中国的最大贸易伙伴,一直保持至今,这与对东盟的直接投资逐年增长有着密不可分的关系。近年来,我国对东盟国家的投资规模一直保持稳定增长态势。2013年中国对东盟的对外直接投资流量为72.7亿美元,2021年我国对东盟直接投资流量高达197.3亿美元,占当年流量总额的11%,占对亚洲流量的15.4%,涨幅接近三倍;2013年中国对东盟直接投资存量為 356.7亿美元,2021年则上涨至1402.8亿美元,涨幅接近四倍。鉴于美国对我国采取所谓“脱钩断链”措施和欧盟的政策跟随,中国企业对东盟国家的直接投资规模必将会进一步扩大和升级。

(二)中国企业对东盟国家直接投资产业分布

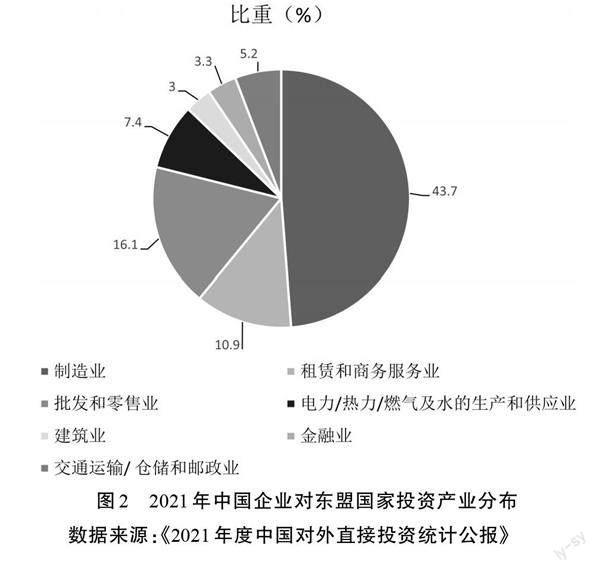

中国企业对东盟对外直接投资的产业分布不仅极为广泛,涉及制造业、采矿业、农林业、批发零售业、信息技术业、服务业等多个产业,而且大多数保持持续增长的良好态势。从生产要素的角度来看,中国企业对东盟新成员国的投资主要集中在劳动密集型的产业。2021年在中国企业对东盟直接投资的行业中,制造业的流量总额为86.2亿美元,同比增长36%,占中国企业在东盟直接投资产业的 43.7%,位于第一,主要流向印度尼西亚、越南、泰国和新加坡等国家;占比第二的是批发和零售业,流量总额为31.7亿美元,同比增长98.5%,占16.1%,主要流向新加坡;租赁和商务服务业占比10.9%,位列第三;电力/热力/燃气及水的生产和供应业占比7.4%,位列第四。另外东盟的许多国家拥有丰富的农业资源,农业成了中国部分企业的重要投资产业。值得注意的是信息技术行业和科学研究技术行业则占比仅为2.0%和1.1%,中国企业对东盟直接投资的高新技术产业比重有待提升。(详见图1)就投资比例来看,制造业在中国企业对东盟直接投资中占据了主要地位,另外,租赁与商务服务业、批发和零售业的投资也在直接投资中占据了一席之地。

(三)中国企业对东盟国家直接投资区域分布

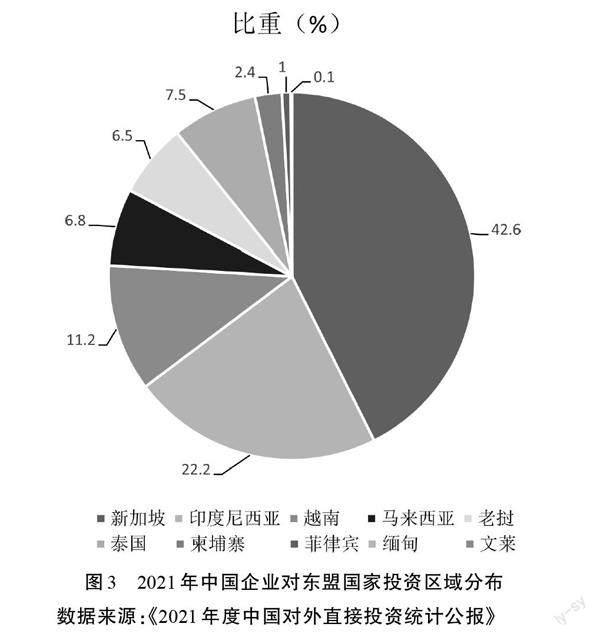

随着“一带一路”倡议在东盟区域的逐步推广,东盟国家全域几乎都成了中国企业对外直接投资的重要选择。2021年,从流向的国家来看,新加坡居于首位,流量达到了84.1亿美元,比上年增长41.9%,占对东盟投资流量的42.6%;其次为印度尼西亚,流量达到了43.7亿美元,占22.2%;第三位是越南,对外直接投资流量为22.1亿美元,占11.2%。由此可见,中国企业在东盟直接投资不平衡,得益于完善的基础设施、发达的科技水平、优异的投资环境以及较近的文化距离,新加坡优秀的营商环境对于中国企业的吸引力要远高于其他国家;其次是印度尼西亚和越南,也具有较大的份额;其他的东盟国家如马来西亚、老挝、泰国、柬埔寨和缅甸所占比例依次降低,但仍具有一定的市场;由于市场及制度因素,菲律宾和文莱的对外直接投资流量较小,分别只有1.5亿美元和375万美元。

(四)中国企业对东盟国家直接投资方式

鉴于东盟许多国家的政治局势不平稳,营商环境不确定性较大,中国企业主要选择绿地投资方式,在东盟直接全新建厂,可以使得母公司在生产经营的各个环节中不用担心与东道国发生意见不合的问题,拥有充分的自主权。因此,中国企业海外绿地投资项目数量和金额总体呈现出上升的态势,比如我国的明拓集团(Mintal Group)在2019年时就选择在越南进行绿地投资,主要行业为金属和金属制品,我国的厨电企业万和电器也在2022年末计划在泰国投资建设新的生产基地,绿地投资不仅可以让中国企业掌握自主权,还能为东道国带来技术资金和就业机会等,实力雄厚的跨国企业常会采取绿地投资进入东道国市场。其次,并购可以使中国企业在短时间内了解东道国的基本信息,获取原公司的技术人脉和渠道等,从而帮助企业可迅速切入目标市场,比如我国的平安资本有限公司则在2019年于新加坡实施并购,主要领域为信息行业。而规模较小的企业由于资金不充足,抗风险能力弱,可以选择合资企业的方式,比如买入外国企业的一定股份,举办合资企业等方式,优点是可以凭较低的成本进入目标市场并且迅速获取东道国的信息,并且相比绿地投资风险较低,缺点是可能会产生管理和监督方面和技术泄露的问题,甚至导致失去对子公司的控制。

二、“一带一路”框架下中国企业对东盟国家直接投资风险分析

(一)政治不稳定风险

政治不稳定风险在过去主要表现为东道国的战争与内乱等严重的暴力行为,随着国际局势的变化,政治不稳定风险也从极端和直接行为扩展为多样化的间接现象,比如东道国的违约行为、政策变化和国家腐败等。首先在政府违约和政策变化方面,东盟国家政府有时会不遵守当初承诺的条款和优惠政策,企业进入市场后享受不到应有的福利,给中国企业带来损失。其次在国家腐败方面,根据国际透明组织发布的全球国家清廉指数排名,除了文莱之外,2022年东盟国家中新加坡的排名最高,排名第5,其次是越南排名83,泰国排名108,印度尼西亚排名112,老挝排名127,菲律宾排名142,柬埔寨排名173,缅甸排名182,清廉指数仅有23,除了新加坡之外,东盟其他国家的清廉指数均不是很高,东盟十国除新加坡之外普遍存在不同程度的国家腐败问题。另外东盟十国政治体制与社会制度不尽相同,在东盟各国投资要面对的政治风险也各不相同,新加坡、文莱、老挝、柬埔寨和越南等国的政局相对稳定,而企业在泰国、菲律宾和缅甸对外投资时则可能会面临较大的政治不稳定风险和社会不安定因素。另外,一些东盟国家存在反华情绪,例如2014年 5月 13日在越南爆发的针对中资企业的打砸掠夺事件,其中在越南中部的河靜省台塑钢铁厂在骚乱中遭受了巨大的损失,此等事件不仅使在越南投资的中国企业损失惨重,更严重威胁了员工中的国人的人身安全。

(二)法律环境风险

中国企业对东盟直接投资,在新的环境中不可避免会遭遇法律环境风险。首先,部分国家在投资领域的法律体系并不完善。除了新加坡以外,东盟国家绝大多数都是发展中国家。这些国家关于外来投资的法律条文和法律环境不完善,甚至在部分国家中,执政者的意志对本国法律的修订有很大的影响,所谓的优惠政策很容易受到人为的干预。其次,许多东盟国家也对投资领域和外资的比率有限制,在投资的产业上,东盟十国普遍采用准入前国民待遇和负面清单模式,但由于国家发展程度和文化差异,在开放程度上仍有很大不同。其在投资领域上的限制主要是为了保护一些本国不那么发达但仍具有很大发展潜力的产业和本国特色文化产业,以及与国家安全相关的产业。对外资比例方面,东盟国家考虑到本国的就业问题,均会给外资的比例作出限制,比如菲律宾对外资的占比根据产业划分为好几个标准:广告行业的外资股权不能超过30%,公共管理和自然能源的开发不能超过40%等。最后是东盟国家的投资环境缺乏稳定的争端解决办法。目前国家间的投资纠纷主要通过临时的仲裁机构处理,临时机构常会出现专业性欠缺和效率低下等问题,使得裁决缺乏保障,在我国与东盟来往日益密切的今日已不能满足双方企业主体的要求,需要新的仲裁机制维护双方的合法权益。

(三)社会文化风险

企业在东盟投资时还有一类风险因其特殊性常常被忽视,此类风险主要因两国间的文化冲突和差异所导致的,即由文化差异构成的社会文化风险。文化一定程度上反映了一个国家的软实力和历史精神财富,当今社会也是文化将人民分割为不同的群体,企业如果想在东道国稳定长期运营,必然要重视尊重当地的文化,长期的不重视一定会给企业带来极大的损失。历史上中国与东盟国家交往已久,东盟各国也深受中国文化的影响,但东盟成员国也不仅受中国文化的影响,同时还受到西方文化的影响,二者在人文上依然存在较大差异。东盟地区多民族、多宗教、多文化元素使得该地区关系复杂,部分民族主义和极端宗教主义甚至演变成地区恐怖主义,以及严重威胁到了部分东盟地区的营商环境和社会稳定。东盟国家的宗教信仰也极为复杂,比如泰国信仰佛教,在泰国进入寺庙时一定要穿戴整齐,同时泰国人认为左手不洁,只有迫不得已的时候才会使用左手,同时也存在儒教、道教等其他宗教。不同宗教信仰间的冲突行为也会使中国企业面临文化风险。人文差异往往会对跨国公司投资带来不利的影响,复杂的文化习俗和宗教信仰,加之语言障碍的存在导致的沟通困难,会使企业文化很难融入当地社会,导致企业投资失败。

(四)经济环境风险

对外投资中的经济环境风险主要分为宏观经济环境风险和企业在生产经营时面临的微观的营商环境和其他风险。一国的经济制度、财政政策、货币政策、经济发展水平、GDP 等共同构成了一国的宏观经济风险,这些风险可以用国内生产总值、市场规模、经济增速、资源状况、对外开放程度、国内贫富差距与贸易和国际收支状况等指标衡量。部分东盟国家当前 GDP 增速放缓,比如越南在2018年GDP 增长率为7.5%,2019年为7.4%,2020年为29%,2021年为2.6%,甚至部分东盟国家近年都出现了经济负增长现象,比较明显的是缅甸和文莱,缅甸2021年 GDP 增长率为-17.9%,经济增长率这一动态指标能够反映一个国家的经济发展状况和经济活力,从图4 的数据来看,除了新加坡以外其他东盟国家的 GDP 增长率不是很稳定,企业在投资时应慎重选择。另外国际经济环境也会影响企业在东道国的利益,目前全球经济衰退的冲击越来越明显,加之中美贸易战、单边主义、贸易保护主义等,都使得企业应当依据环境变化慎重投资。除了宏观经济环境外,东道国的公共服务水平、基本建设、东道国本土民众的受教育水平等微观营商环境也会影响企业产品的供给,对企业生产经营产生影响。较中国的营商环境而言,东盟国水平与中国有差距,基础设施建设存在不足,整体受教育水平有待提高,东盟部分国家如缅甸和柬埔寨处在发展的起步阶段,处于工业化的前中期,与我国完善的基础设施建设和配套设施有一定差距,中国企业的投资成本会大幅增加,给中国企业投资带来阻力,增加企业经营难度。

三、对策及建议

(一)充分了解东盟国家国内制度

首先,在中国企业对东盟国家直接投资之前,必须充分了解东盟国家国内特别规则以及相关投资制度,确保在规避投资障碍的同时,最大限度地挖掘投资机会,确定投资目标行业是否属于该国限制外商投资的行业,投资项目是否可享受投资促进待遇等,以保证投资利益的最大化。通过评估政治风险指数来帮助中国企业认识到东盟各国的政治风险并选择适合的区域投资。对于那些与中国存在领土争端问题的国家,如菲律宾和越南等,在维护中国主权和领土完整的情况下,政府应该加强与这些东盟国家的合作沟通,组织和平谈判,化解矛盾,还应积极参与各种有关投资的区域性及国际性的多边保护协定,以求保护企业的合法权益。充分了解东道国的政治体制,帮助企业确定应该和哪些部门维护良好关系。企业在东盟投资时,如果遭遇了东道国政治不稳定风险,如政府违约和国有化征用等行为,可以采取转移定价的方式规避风险,以较低的价位将子公司的财产转移至其他相关联的公司以避免受到东道国政府的收缴行为,安全实现利润回收。熟悉多边投资的整个保护流程,减少自身在投资时受到的政治风险的影响。

(二)完善海外投资的相关法律法规

面对东盟国家复杂、繁琐和不熟悉的法律条文和法律环境,我国政府应积极组织、参与国际投资协定的相关谈判,及时完善国内有关海外投资的相关法律法规,为中国企业在对外投资领域提供国际环境上的有力支撑。在这一点上,政府可以借鉴欧美国家关于海外投资的法律条款,比如借鉴美国的《对外援助法》、《共同安全法》等,主要是制定海外投资保护奖励制度和税收减免优惠等,扩大对海外投资的保护和支持,为中国企业出海投资保驾护航,另外,我国应与东盟构建一套适用于当前的争端解决办法,与东盟各国协商建立一个公平的第三方仲裁机构,赋予该机构强力的执行权,以此来保障中国企业的合法权益。其次对于中国企业而言,应该树立法律环境风险意识,充分了解东道国的法律法规,对于以发展中国家居多的东盟来说,应格外注意东道国劳动法的变化,如今国际社会越来越重视劳工保护,许多之前不重视劳工保护的国家在这一方面的法律也逐渐完善。除了劳工保護方面,企业还应该了解东道国的纳税范围与税率以及是否就纳税与我国签订过条约,避免重复纳税,了解东道国对待外资的准入机制,对待投资的领域性限制和员工比例限制等,尤其是对于法律环境不是很透明的国家,必须进行完整详实的了解。另外企业可以通过海外投资保险来应对东道国的法律环境风险。最后企业还可以在避税地区或低税地区设立子公司,作为对外投资时的签约主体,以此来帮助母公司规避可能到来的法律环境风险。

(三)深化中外合作,实施本土化战略

首先国家应采取科学、合理的外交战略,通过与东道国建立良好的合作关系,来保障中国企业投资时的合法权益,从国家谈判和项目工程合力经营两个方面拓展与东道国的共同利益,可以扶持东道国的落后产业并将我国的技术转移过去,并且为落后的东盟国家带去人才和先进的管理经验与模式,为后续的合作积累经验。其次,企业在投资经营中要对东道国的文化水平、宗教信仰等予以分析,尊重东道国的宗教信仰,并组织员工向本地员工学习当地的文化,开展跨文化风险培训,具体可以包括语法训练、文化差异学习等,通过学习并适应当地文化,使得中国员工与东道国员工更好地交流与沟通,培养一批适应能力强的高素质文化人才。最后,企业可以在投资和运营时实施本土化策略,采取措施将自身的利益与东道国的利益深度融合,尽可能地在生产和销售方面“本土化”,在当地完成生产原料和零部件的采购,给当地带来就业。还应当在管理层中聘用一定比例的东道国本地人,适当提高当地员工持有股份的比例,定期开展一些社会公益活动等,积极响应当地的绿色政策措施,保护当地员工的合法权益,参与当地基础设施建设,落实相应的社会责任,在东道国构建良好企业形象,赢得良好的社会声誉。

(四)建立国家经济风险评估和预警机制,做好经济风险对冲工作

面对经济环境风险,建议以构建由政府引导、智能数据库为主导、企业参与其中的国家经济风险评估和预警机制,针对东盟国家经济环境风险的评估体系,为企业提供相关信息,鼓励官方和民间共同收集数据并构筑经济风险指标,对风险进行识别、评估、预警,提出规避抵御风险的办法帮助企业规避风险。对于企业而言,则应当做好经济风险对冲工作,企业要关注东道国的宏观经济状况和经济体制,充分了解一国的宏观经济政策,主动收集东道国的相关数据,比如东道国的 GDP 增长率、人均GDP、失业人数和通货膨胀率等。企业还要关注东道国的营商环境,可以通过世界银行定期发布的关于发展中国家的营商环境报告等相关信息。企业可以建立完善自己的经济风险预警与评估体系,借助世界银行的数据库判断东道国的金融风险,做好风险对冲工作。自身能力有限的企业可以借助第三方机构进行全面评估,为自身决策提供依据。最后,海外的中资企业应加强沟通合作,组建中资企业海外联合会,制定会议制度,在海外定期开展会议并集中反馈信息,共同面对投资中的营商环境风险,在东道国遭遇不公待遇时,可以以企业的名义联合与东道国行政机构谈判,保护企业利益,还可以利用联合会的平台进行交流,建立海外企业投资信息分享的桥梁,帮助中国企业共同抵御经济环境风险。

参考文献:

[1]顾丽姝, 王凯庆. 中国对东盟直接投资的风险防范[J].云南社会科学,2009(5): 111- 114.

[2]董洪清. 中国企业对东盟直接投资策略探析[J].经济纵横,2010(9): 119- 122.

[3]王永中, 宋爽, 李曦晨.“一带一路”沿线国家投资风险分析及政策建议[J].中国财政,2017( 16):5-7.

[4]庞晓东, 周新生. 民营企业对东盟直接投资的思考[J].国际经济合作,2011,No.305(05): 18-21.

[5]陈德敏, 郑泽宇. 中国企业投资“一带一路”沿线国家环境风险的法律规[J].新疆社会科学,2020(2):83- 90+ 147- 148.

[6]朱正远.“一带一路”倡议下中国企业对外投资的环境风险与防范[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2021(6): 94- 101+ 112.

[7]韦大宇. 中国企业对东盟直接投资的风险与规避策略探析[J].对外经贸实务,2014( 10):77-79.

[8]杨爱梅. 中国企业对东盟直接投资的金融对策研究[J]. 改革与战略,2008( 1):55-57.