区域协同发展下井盐文化遗产空间网络构建研究

——以自贡市为例

陈治儒 陈 岚 谭 林

井盐文化是巴蜀文化的重要组成部分,在其2 000多年的发展历史中,为川、鄂、湘、黔等地的沟通构架起文化桥梁,是巴蜀独特的文化媒介。但随着现代盐提取技术的进步,以盐而生的村落城镇逐渐凋敝,井盐文化遗产逐渐消逝。2021年中央颁发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》指出,要强化成渝地区巴蜀文化的发展建设,共建巴蜀文化旅游走廊,深化区域协同发展[1]。这为井盐文化的保护利用提供了重大契机,对进一步加强巴蜀文化空间的延续性和有机性,提升区域文化旅游竞争力有着重要意义。

目前对于区域协同发展的研究主要从政策效应、经济测度、产业结构等方面展开,分析区域发展水平和空间格局演化,探讨协同理论机制和规划途径[2-5],引导区域功能的联系协作。结合历史文化保护,部分学者从区域文化资源特性出发,探讨在文旅产业、生态环境、政策体制等方面的协同发展路径。侯兵等通过战略意识、文化资源关联、组织管理三层面分工协作形成协同机制,促进区域资源保护和旅游产业协调发展[6];刘思雨等基于生物文化多样性评价提出区域协同发展建议[7];邵甬等指出,建立网络化的保护框架和一体化的管理制度有利于区域的协同发展,促进遗产的整体保护利用[8]。这些研究大多以定性的研究方法聚焦于文化资源解读、产业协调发展及治理规划的策略研究上[9-11],对融合文化空间的协同发展定量分析研究较少。在当前多学科融合背景下,如何将协同机制落位于空间发展,提升文化遗产整体性,是区域协同发展和文化遗产保护的重要研究方向。

当前,文化遗产的研究实现了从遗产单体修复到整体性保护的转变[12-13]。国内外学者在强调多维度纵伸和跨区域延展下,结合文化路线、遗产廊道等理念,运用德尔菲法、适宜性分析的方法,逐渐形成遗产空间网络化的研究趋势[14-16]。

研究表明,遗产网络“点、线、面”三要素的组织形式有利于整合城市相关历史空间,系统完整地保护利用历史文化资源[17-18],与城乡环境相融合,形成整体网络空间的关联结构,强化区域空间景观的文化体验性[19-20],促进文化与自然、社会与经济的协同发展。在遗产网络构建中,现有研究多局限于以线性要素的遗产廊道来识别构建网络[14-17],缺乏从点、线、面三层次展开对区域整体发展的综合考量。与此同时,2019年国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中指出,从点状遗产空间向区域性遗产空间的保护探索,构建体系化的遗产网络已成为文化遗产专项规划的重要内容[21]。因此,本文深入解析区域协同和遗产空间的内在联系,在此基础上通过梳理自贡井盐文化遗产,建立以保护发展共进的遗产空间网络,探讨区域文化遗产的保护发展路径,进一步完善区域协同中历史保护的相关研究,为文化资源的整合保护和遗产空间的建设发展提供借鉴。

1 相关内涵释义

1.1 区域协同发展与遗产空间网络

区域协同发展最早来源于德国物理学家海尔曼·哈肯(Hermann Haken)提出的协同学,指诸多子系统的相互协调、合作或同步的联合作用、集体行为,促使系统向有序发展[22]。后随着区域经济学发展和京津冀、长三角等区域发展战略的实践,逐步运用于地理经济、社会管理、城乡规划等各领域。融合区域概念,在城市群体或城乡不同尺度下,区域协同发展成为各系统通过相互协调、合作实现一定共同目标,发挥资源最大效能的一种方法[23],包括产业布局、空间结构、基础设施建设、资源保护与开发、行政治理等多方面的发展机制[24],是实现跨区域治理、整体空间格局优化的重要手段。它强调整体区域与各子区域的协作互补,来实现内部资源的优化配置,形成空间和功能上的有序结构[25],达到整体系统互利共赢的发展效果。

“网络”是指在形式或概念上将相互联系或相似属性的事物联系形成网状结构的系统[26]。在遗产领域中,遗产网络构建被视作一种文化遗产整体性、连续性保护方式。于空间层次而言,网络结构是遗产要素取得空间联系的媒介[27],依托道路、水网、绿网等形式,由遗产点、遗产群域、连接廊道等要素构成整体连续性的空间结构。从城市地区或更大区域的遗产保护地来看,遗产空间网络将遗产资源的碎片化进行有效的整合和接续,使历史文化结构与区域城乡空间有机融合于一体[21],协同遗产源点和周边区域的联动发展,这与区域协同发展中通过各要素协作互补,形成有序整体的内涵具有一致关联性,有利于发挥区域文化最大效应,形成整体连续的文化安全格局。

1.2 区域协同发展下的遗产空间网络

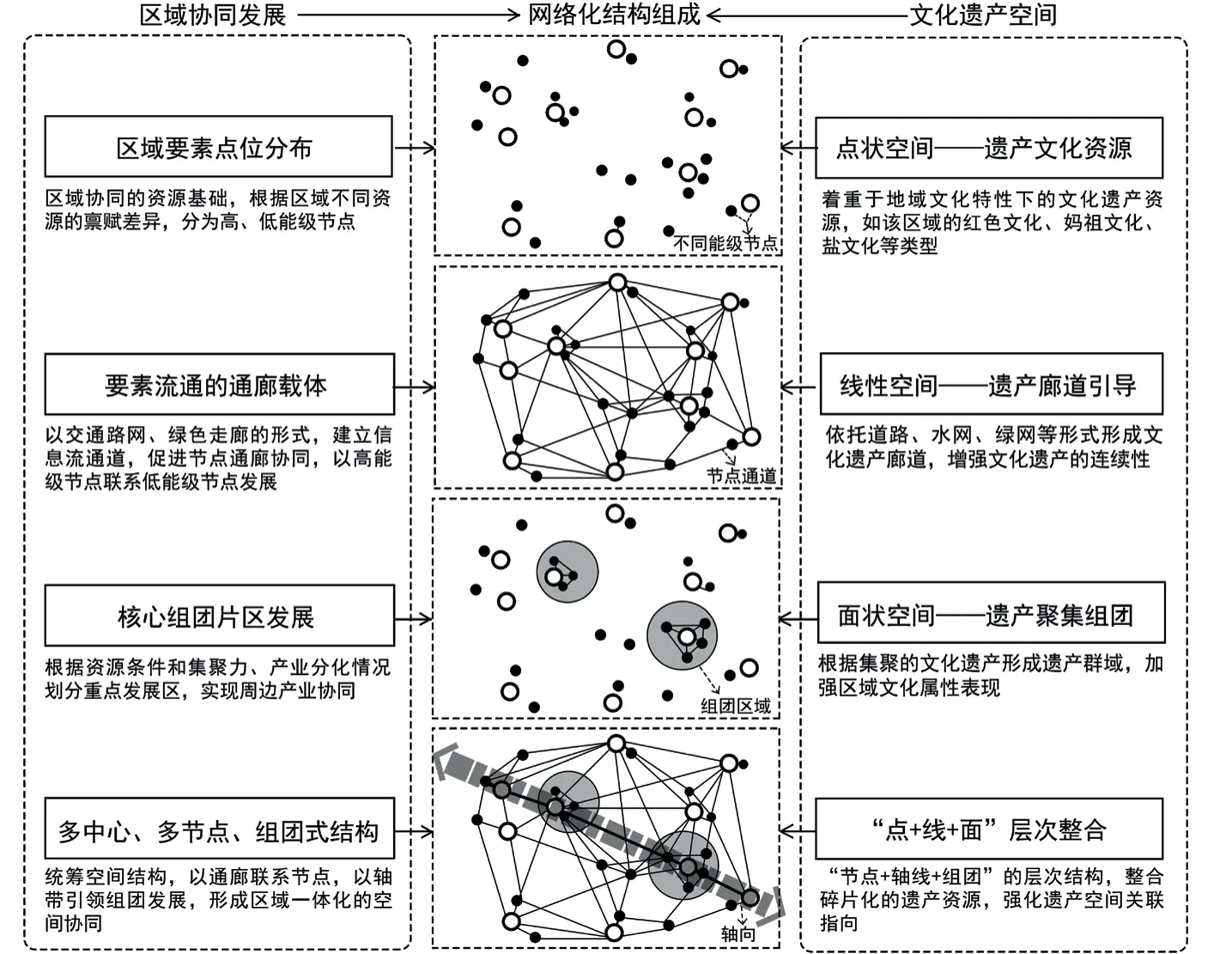

目前,区域发展已从单一化结构走向高效协作、网络融合的结构弹性,多中心、多节点、组团式的网络化空间结构是区域协同发展的空间表现形式,各节点互动所产生的协同效应也是网络结构的外部性体现[28-29]。以资源禀赋、产业分化、区域聚集力等为动力因素[23],通过不同点位的通廊联系、产业组团协作、空间统筹等机制确立,强化各级层次的分工合作和功能对接,使区域资源、交通、生态、产业等要素得到有效的统筹安排[30]。

作用于遗产领域中,区域协同发展的网络化结构对应于遗产网络的构建,动力因素则需关注于遗产资源禀赋和集聚情况,考虑相关文旅产业发展,使区域节点、通廊联系、产业组团以点、线、面的结合方式,将遗产要素联系起来,协调遗产点间的文化纽带和功能联系,形成结构层次化、区域一体化发展的空间协作,引导遗产的保护与发展(图1)。以遗产资源禀赋为先决条件,利用文化通廊载体和区域文旅产业集群的带动联系,形成点到面的结构布局,这种空间联系生成区域城市的流动网,促进区域能量交流,产生交通、生态、产业、空间多层面的协同叠合,增强区域文化属性,进一步推动区域遗产的协同发展。

图1 区域协同发展与文化遗产空间的对应关联

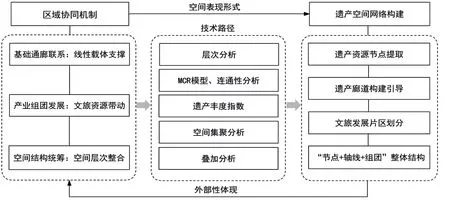

2 区域协同发展下文化遗产空间网络构建途径

研究从区域协同的通廊联系、产业发展、空间统筹三方面出发,以遗产资源条件为基础,促进区域建立资源与交通为通廊的支撑载体,发挥文旅资源为禀赋的产业优势,形成多点、多线、多片区为联合的空间形式,促使形成通廊协同、产业协同和空间协同,构建起“遗产源点提取-遗产廊道引导-发展片区划分-空间结构统筹”的网络模式(图2)。

图2 区域协同下遗产空间网络构建途径

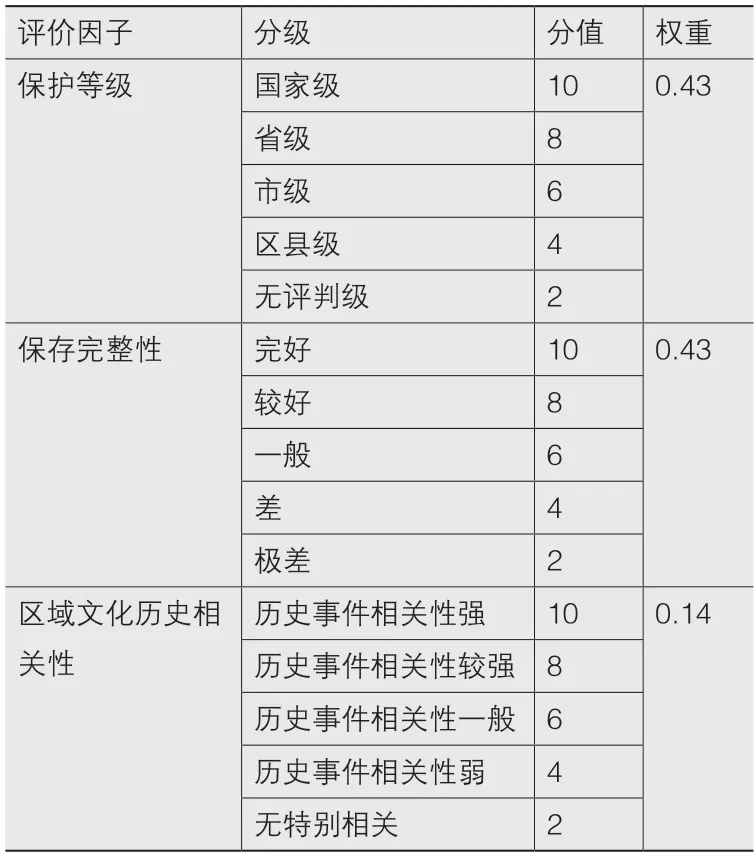

2.1 区域节点资源:遗产源点的评价提取

文化遗产源点是遗产空间网络构建的基础,也是协同发展的根本要素条件。区域协同往往始于区域内资源禀赋差异,资源的比较优势决定了协同形成的基础力量和发展方向[25]。同时,不同类型、不同等级的文化遗产影响着网络空间中节点的重要程度和空间结构的优化调整。因此,研究需根据区域特定的遗产文化属性进行分类提取。本文从遗产本体价值的角度出发,参照《中国文物古迹保护准则》《文物保护法》等对遗产分类和等级划分的研究成果,从遗产资源的保护等级、保存完整性、文化历史相关性三方面搭建遗产资源评价体系(表1),结合AHP层次分析法和专家打分进行加权分析,划定评分等级,提取遗产源点。

表1 区域文化遗产资源评价指标体系

2.2 基础通廊联系:遗产廊道引导

遗产廊道作为遗产空间各网络节点连接的线性空间,促使不同区域交通路网或绿色走廊的协同互联,是区域协同中引导资源要素流动的通廊载体。研究采用最小累积阻力模型(MCR)进行构建,是以遗产源为起点沿一定的路径和场所,克服不同环境因素对遗产活动的阻力,体验和感知文化遗产的空间水平运动过程[14]。当阻力越大,该区域廊道构建适宜性越低;相反,阻力越小,则适宜性越高。该模型的计算公式为:

2.3 产业带动发展:文旅产业片区划分

优良的遗产资源是重要的文化旅游资源,遗产资源的空间聚集态势和丰度指数是衡量区域文旅资源禀赋、判断文旅产业发展的重要指标,是产业协同的重要影响因素[23,31]。空间聚集态势通过加权核密度进行分析,从空间上反映遗产资源高低集聚情况,为文化遗产组团、文旅发展片区的划分提供科学依据。研究结合景观生态学分析方法和旅游资源丰度计算方法,在乡镇尺度上统计各单元遗产资源数量,以资源类型的多样性和品质深度来计算文化遗产资源的丰度指数,共同决定了遗产资源条件和吸引力[32],判断发展潜力。

其中,资源类型多样性指数计算公式为:

式中,Hi为单元i的资源多样性指数;Pn为第n种资源占总量的份额;m为资源类型数量。

区域遗产资源品质深度和丰度计算公式为:

式中,Qi为单元i的资源品质深度;Ti为遗产资源禀赋总得分;xi为该区域资源数量;Li为文化遗产资源评价总得分;TRi为资源丰度指数。

2.4 空间结构统筹:“节点+轴线+组团”的层次结构

遗产空间层次性的网络结构由遗产源的节点选择、廊道网络的线性引导及集聚发展片区的组织划分构成。研究在这三者的基础上进行叠加分析,结合区域遗产实际情况,用“节点+轴线+组团”的形式整合文化遗产网络的整体空间,优化各层次结构,实现空间的协同组织,以核心网络节点辐射带动周边较低节点,聚合区域内各产业组团效力,形成区域遗产景观保护和衍生文旅产业的协同空间。

3 案例研究:自贡市井盐文化遗产空间网络构建

3.1 研究区概况

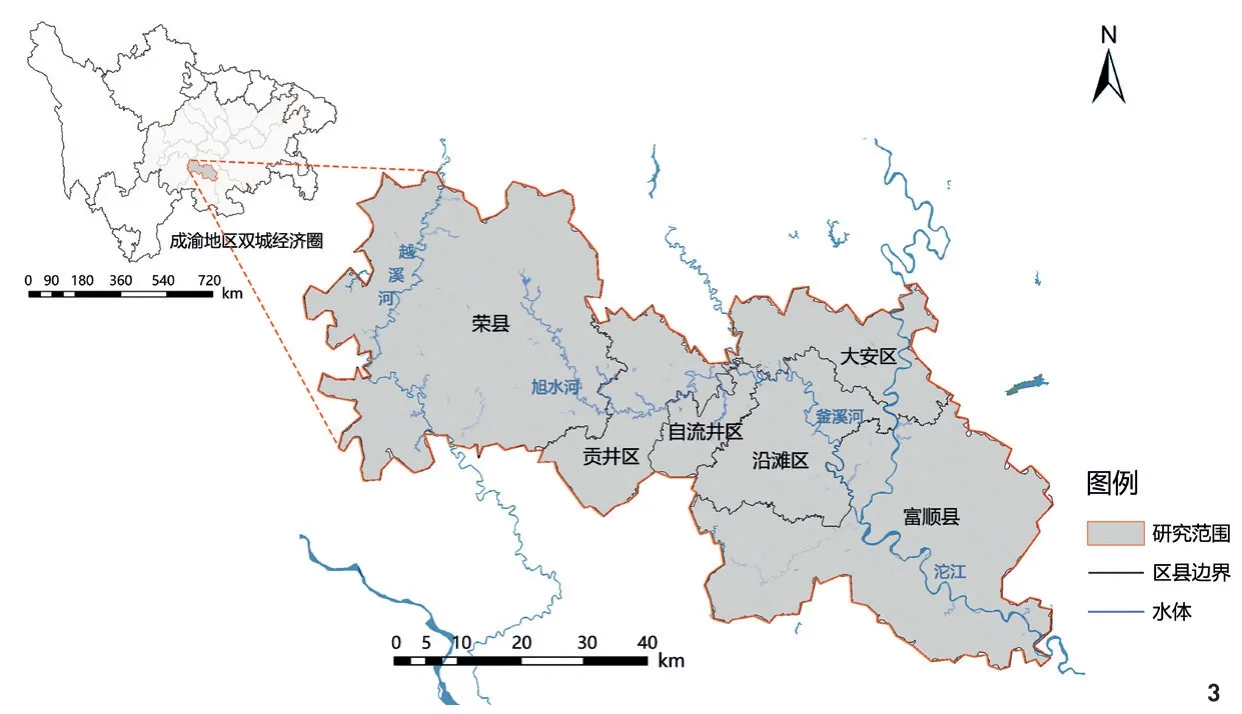

自贡市位于四川盆地南部,是成渝经济圈南部中心城市。全市管辖贡井区、大安区、沿滩区、自流井区四区和富顺县、荣县两县,总面积4 381km2。区域地形西北高而东南低,以低山丘陵为主,经沱江流域,内有釜溪河、旭水河、威远河等汇入,自然环境良好(图3)。现有国家级文保单位17个,国家历史文化名镇5个,已获“国家历史文化名城”“中国优秀旅游城市”“国家园林城市”等称号。作为井盐发祥地之一,自贡因盐设市,有着“千年盐都”的美誉,留存大量井盐文化资源。

图3 研究区域

作为成渝经济圈建设中高质量建设国家文化出口基地的重要城市,自贡是区域文化保护与展示的重要窗口。目前,自贡井盐文化遗产多而散乱,相关研究大多从历史文化性的实证研究出发,在内涵解析、开发途径、分布构成上探讨井盐遗产的文化特征和保护利用策略[33-34],整体遗产空间的研究较为缺乏,保护管理尚未形成协调统一的系统,亟待进一步整合遗产资源,建构全域整体性的保护发展格局。

3.2 数据来源及研究方法

研究采用的数据主要包括:1)地理空间数据云平台获取的自贡市30m分辨率的DEM数据、行政区划图;2)由中国科学院空天信息创新研究院获取的2020年中国土地利用遥感数据和自贡基础道路、水系的OSM矢量数据;3)四川省文化和旅游资源云平台获取的自贡遗产资源信息和坐标数据;4)自贡市各级政府和实地调研所获取的遗产资源基础资料。研究方法上,首先,通过文献查阅、实地调查、GPS定位、走访访谈等对井盐文化遗产进行采集,基于资源本体条件考虑,运用层次分析法构建遗产评价指标体系,筛选提取自贡市井盐文化遗产源点,成为空间构建和遗产协同发展的基础前提。其次,运用最小阻力模型识别路径,综合考虑节点重要性、道路连通性等因素,优化廊道;通过加权核密度分析遗产集聚态势,结合丰度指数计算划分文旅发展重点片区。最后,整合遗产空间网络结构,从网络节点培育、通廊联系、产业划分提出协同发展建议。

3.3 井盐文化遗产的识别提取

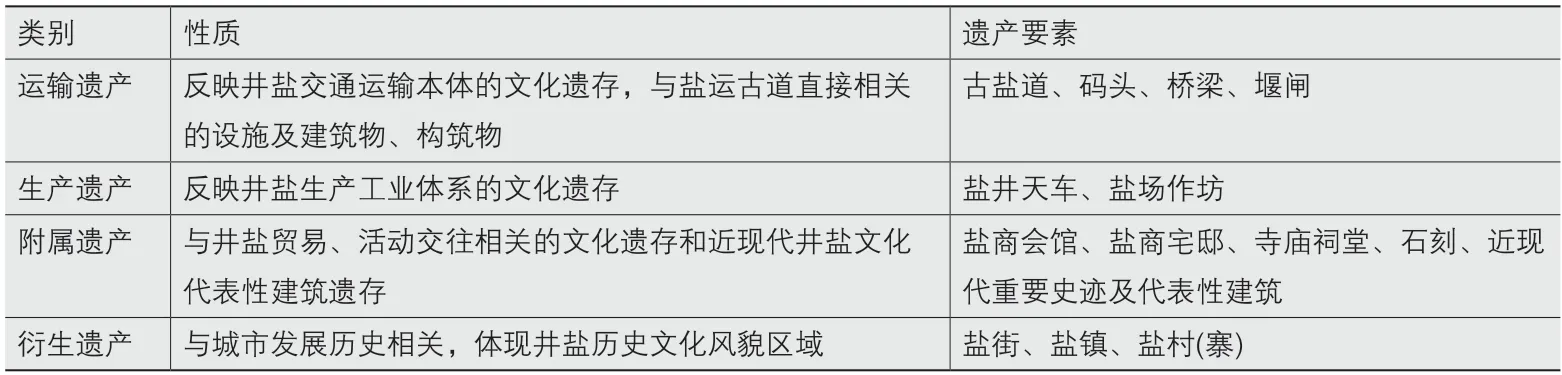

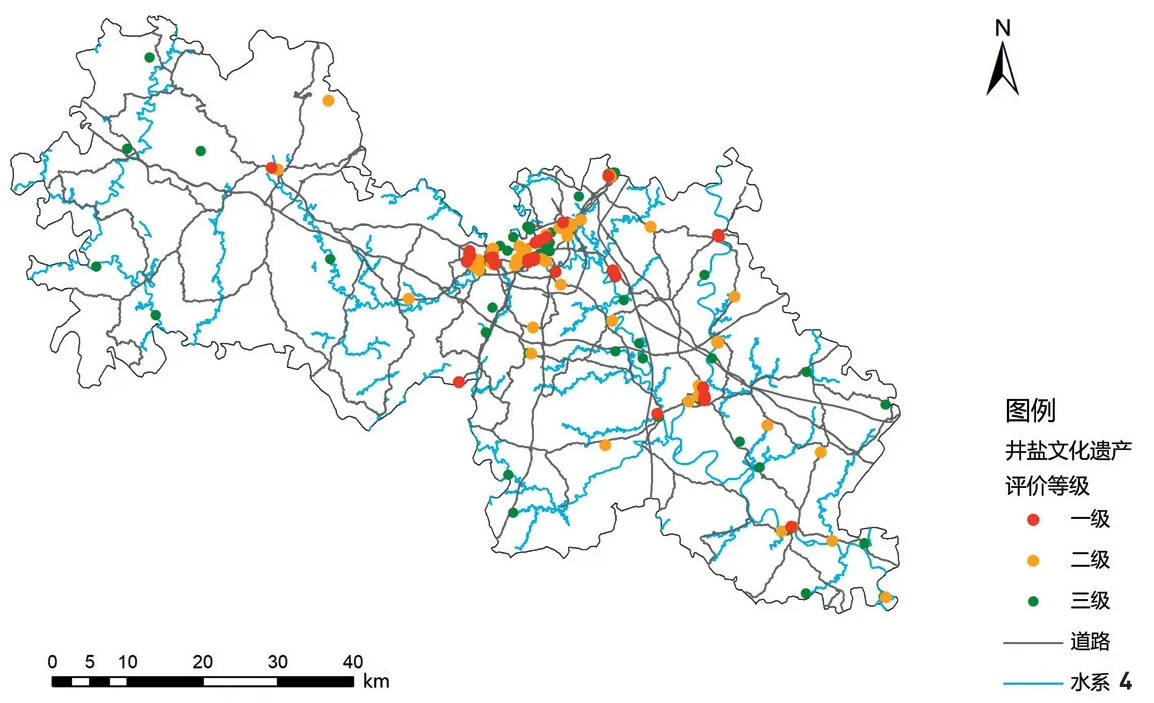

自贡井盐文化遗产类型丰富、分布广泛,涵盖古遗址、古建筑、摩崖石刻等多种类型。受2次“川盐济楚”影响,井盐文化遗产以清代、民国时期为主,从井盐生产、运销到盐商、盐工的起居生活,发展形成古盐道、盐井天车、盐街、堰闸码头、会馆庙宇、盐运碑刻等。由于相关非物质文化遗产多融合于盐场、城镇、村落中,因此本文主要探讨已普查登录的井盐物质文化遗产,参考《自贡市井盐历史文化保护条例》的范围标准和已有研究成果[33],按功能性质分为4个大类14个小类(表2)。结合表1的评价指标体系,将得分乘以相应的权重值后相加得到评分,按照4个等级依次划分:8≤n≤10、6≤n<8、4≤n<6、0≤n<4分,考虑第四等级的遗产资源价值较低,暂不列入网络构建中,最终提取出221个遗产源——一级源点34个、二级源点63个、三级源点124个,得到自贡市井盐文化遗产资源分级分布图(图4)。

表2 井盐文化遗产构成

图4 自贡市井盐文化遗产资源分级分布

3.4 井盐文化遗产廊道构建引导

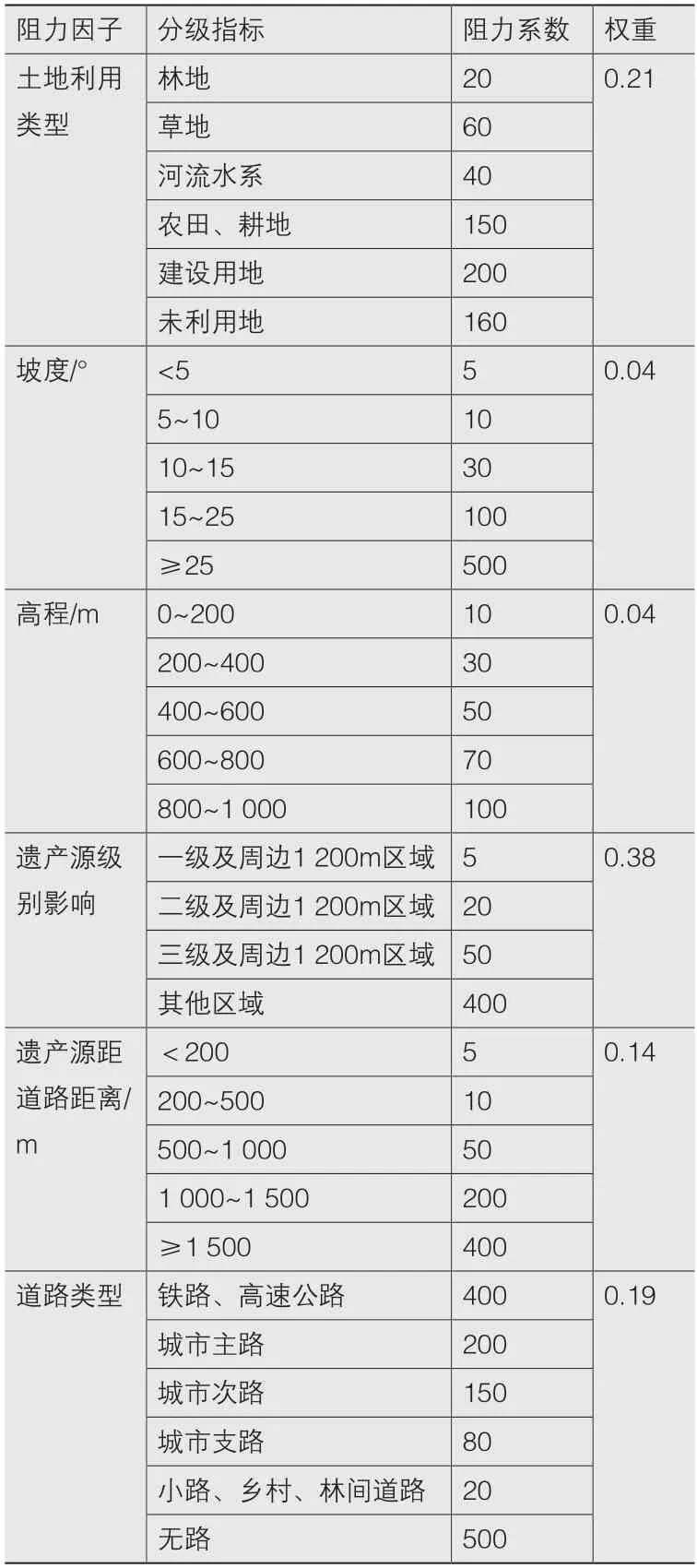

区域协同下遗产保护发展需要与遗产资源的生态环境、本体认知和开发条件相联系,环境承载、资源禀赋和交通地理共同影响着区域资源协同的发展力。因此,研究从自然环境、遗产资源、交通道路三方面入手,选取土地利用类型、坡度、高程、遗产源级别影响、遗产源距道路距离、道路类型6个影响因素作为廊道构建的阻力因子。根据既有研究[14,17]和专家意见,确定各阻力分级和阻力值,采用层次分析法进行两两比较,通过一致性检验,确定各阻力因子的权重值(表3)。

表3 遗产网络构建适宜性的阻力系数

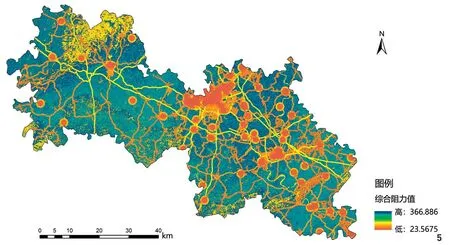

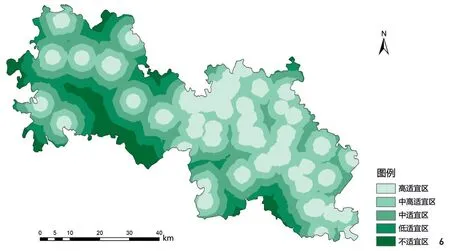

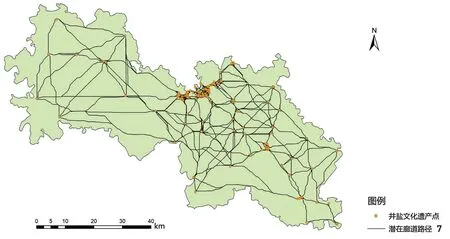

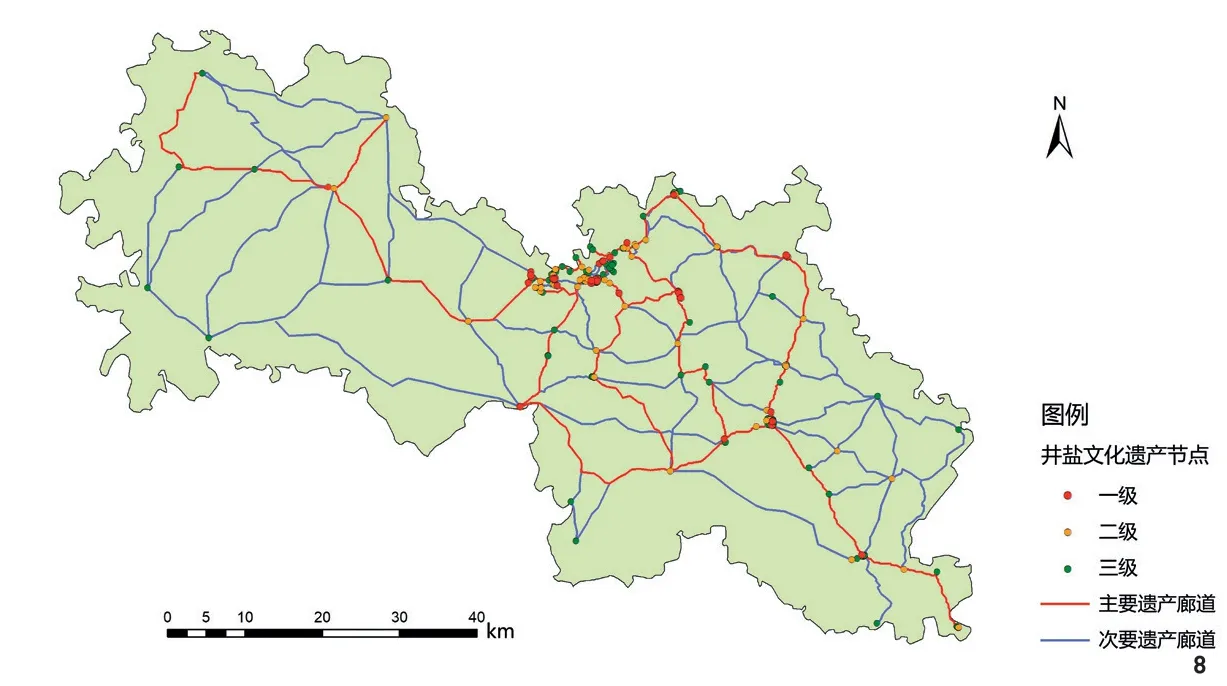

根据各阻力因子分级赋值情况,利用ArcGIS的叠加分析得到综合阻力成本图(图5)。在此基础上运用成本距离工具模拟遗产源距离最近遗产点的综合阻力情况,计算最小累积阻力,获得自贡井盐文化遗产综合阻力面。并根据直方图信息,以自然断裂法得到最小累计阻力分布高低情况,以转折阈值作为廊道构建适宜区划分依据。其中,高适宜区东部占比较高,不适宜区主要在西南部文化遗产较少区域(图6)。利用成本路径分析工具,模拟计算每个遗产点之间的最小成本路径,确定遗产点的连接通道,得到潜在遗产廊道(图7)。同时,按照自贡井盐文化遗产的重要性和实际交通路网情况,结合连通性分析,去除潜在遗产廊道中重复冗余的部分,形成5条连接一级节点的主要遗产廊道和若干次要遗产廊道,构成遗产网络中纵横交错的线性空间(图8)。

图5 自贡井盐文化遗产综合阻力成本

图6 自贡井盐文化遗产廊道适宜性分区

图7 自贡井盐文化遗产潜在廊道识别

图8 自贡井盐文化遗产廊道形成

3.5 井盐文旅发展片区的划分

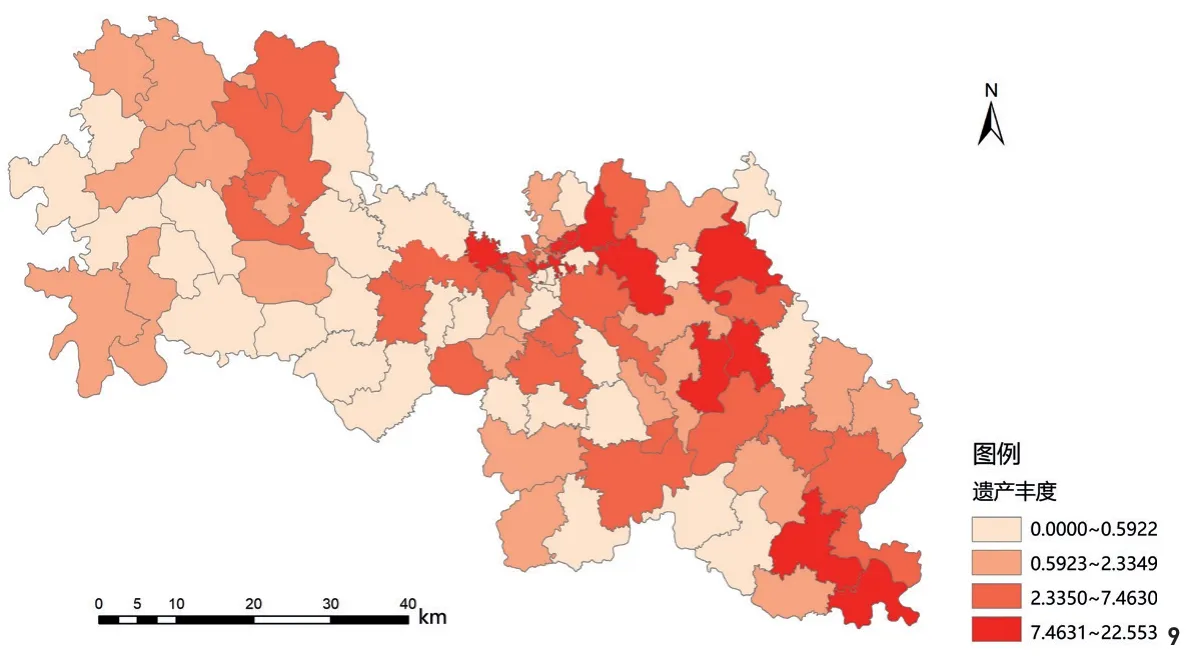

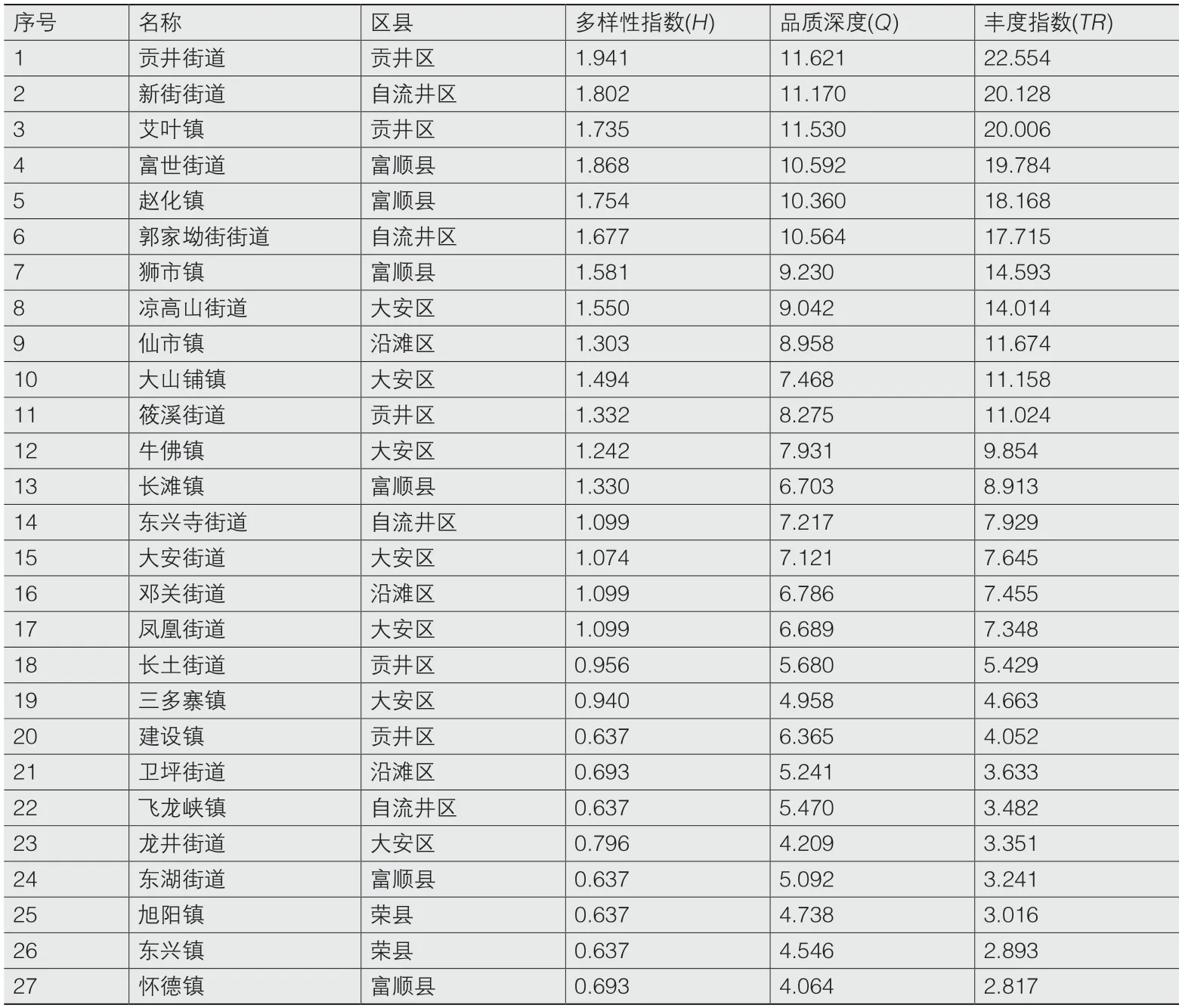

区域资源的比较优势、产业分工是区域经济发展实现协同转化的重要驱动因素[35]。文旅产业的发展片区作为遗产网络的重要组团,增强井盐文化遗产网络的黏性,辐射带动周边文化产业的经济发展,协同遗产的保护利用。研究基于遗产丰度指数计算结果,得到自贡90个乡镇(街道)单元的遗产规模丰度分布情况(图9),判断遗产资源的优势区域。整体而言,中部、东南部较高而西部较低。其中,丰度较高区域为自贡市辖区的贡井街道、新街、艾叶镇、大山铺镇和富顺县的富世街道、赵化镇等地,贡井区和自流井区的南部及荣县北部外的其他地区遗产丰度处于较低水平。

图9 自贡市乡镇(街道)遗产丰度分布

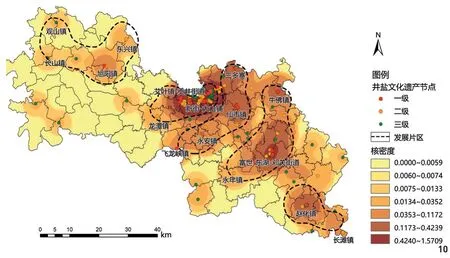

在遗产丰度结果基础上,筛选出丰度排名前30%的乡镇作为文旅发展重点区域(表4),根据加权核密度分析,结合遗产价值等级赋权[18],将一、二、三级源点权重分别设为3、2、1,得到自贡井盐文化遗产价值聚集态势,呈东高西低、多中心组团的分布格局。其中,价值最高的遗产集群为贡井区艾叶镇—贡井街道、自流井区北部的新街至大安区西部的大山铺和富顺县中部的富世—邓关街道。以价值较高、重点发展乡镇多的区域辐射联动周边存有文化空间联系但价值偏低的乡镇地区,划分形成5个发展片区(图10)。

表4 自贡市主要乡镇(街道)遗产丰度指数排序(前30%)

图10 自贡井盐文化遗产发展片区划分

3.6 井盐文化遗产空间的统筹协同

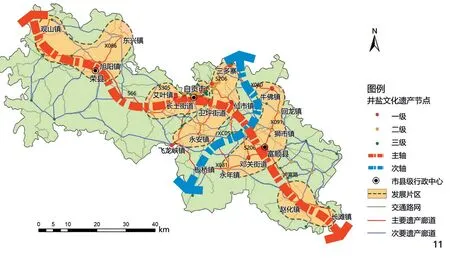

将井盐文化遗产节点、线性廊道和集群发展片区进行叠加,整合遗产空间网络,优化这三层次的空间,整体构建“一横一纵、五区多点”的遗产空间网络结构(图11)。其中,荣县观山—旭阳—艾叶—仙市—富顺赵化的东西横向主轴,依托S305、S66、S206、泸富路等道路,连接东西向主要廊道;大安三多寨—牛佛—富顺板桥的南北纵向次轴,依托XC05、X080、X081、X091等道路,连接自贡中部交错的主次廊道。最终形成以横纵两轴引领廊道发展、串联带动多个遗产节点、围绕组团内重点城镇簇群、协调发展5个文旅片区的分布格局。

图11 自贡井盐文化遗产网络空间结构整合

3.6.1 遗产节点的保护建设

根据节点等级的划分,进行分级保护管理。对于中心城区西秦会馆、燊海井等高密集的核心一级遗产节点,凭借自身环境优势,在做好核心保护区的同时,适当进行开发利用,联合周边二、三级节点打造文化绿廊空间,提高游憩性。而对于外围乡村郊区中分散的等级较低节点,受农业用地、生态保护的约束,以保护修复为主,避免遗产的再破坏。

3.6.2 通廊载体的联系带动

依托前文构建的5条主要廊道,串联重要核心节点形成:1)以大刀寨、荣县大佛、集生砦为核心的观山—旭阳—东兴走廊;2)顺应旭水河、釜溪河、沱江走势的中心城区—富世—长滩走廊;3)以胡氏民居、尖山农团风景区为依托的贡井长土—飞龙峡—永年走廊;4)以王家大院、永二井、保和寨为核心的卫坪—永安—邓关走廊;5)大山铺老街—三多古寨—狮市古镇走廊。主力发展在横纵两轴中覆盖的这5条走廊,以优质节点、交通、服务叠加为沿线产业发展提供基础载体。对连接如青山岭、尖山风景区、高石梯森林公园的廊道以保育为重点,限制周边乡镇扩张,让纵横交错的线性廊道成为各地区资源要素的流动联系通道。

3.6.3 文旅片区的协同发展

根据节点等级和5个片区的划分,依托高丰度的重点城镇进行多元化文旅产业的协同带动。其中,东兴—旭阳—观山片区以旭阳镇和东兴镇为重点区,带动铁厂镇到观山镇的三级节点辐射区域,发展井盐文化与佛教文化相融的文旅;龙潭—艾叶—大山铺片区形成艾叶至贡井街道和新街至大山铺的多个重点区,进行贡井老街、西秦会馆、燊海井等一级节点的文旅产业开发,延伸发展至周边龙潭镇和新民镇的二、三级节点;三多寨—飞龙峡片区以三多寨、仙市镇、飞龙峡镇为发展重点,结合交通联系带动三点间永安镇、沿滩镇、何市镇等辐射区域,加强文旅连接;牛佛—富世—邓关片区利用富顺文庙、邓关济运闸、狮市王爷庙等一级节点,形成富顺中心至狮市、牛佛古镇的重点发展区,利用交通优势,串联回龙镇、永年镇形成整体文化景观;赵化—长滩片区形成以赵化古镇、长滩古镇为重点发展的小型组团,打造两湖会馆、长滩帝王宫等遗产节点。

4 结语

本文从区域协同发展视角出发,从通廊联系、产业发展、空间统筹三方面着手,以自贡市为例,对井盐遗产资源进行梳理提取,将协同发展多中心、多组团的网络化结构落位于文化遗产的网络构建。1)在前期遗产梳理中,多数遗产沿河道和公路路网分布,在市区及富顺县中心形成高集聚区,在荣县、赵化镇地带形成了次集聚区,这为区域遗产空间构建和内部要素流动的协同发展提供了基础条件。2)研究提出“遗产源点提取-遗产廊道引导-发展片区划分-空间结构统筹”的构建路径,作为遗产空间中协同发展落位方式。突破传统遗产网络构建中对线性廊道的强调,整合点、线、面三位一体的空间层次,塑造多节点培育、通廊载体为基础、文旅产业优势发展的空间结构,形成高低遗产节点、城镇簇群的协作发展,促进遗产资源的整合保护和文旅发展的网络协同效应。3)根据构建结果,自贡市遗产空间运用最小阻力模型构建得到5条主要遗产廊道,基于遗产丰度和空间集聚分析划分5个文旅发展片区,综合构成井盐文化遗产空间网络多点互联、两轴引导、五区发展的结构形态。

研究探讨了区域协同发展下遗产空间网络的构建途径,塑造遗产发展保护的基本联系纽带,为城乡区域间零碎遗产的整合化提供思路方法,更好地彰显了地域文化特性,促进了遗产保护和文旅经济效益的提升。进一步完善了遗产景观整体保护体系,为国土空间规划中文化遗产保护规划构建了空间基础。后续研究可在此基础上,因地制宜,结合具体城镇建设空间、生态空间的实际关联,加入人群活力、经济发展水平等因素考虑,更详细全面地筛选资源评价因子,细化各区域不同功能导向和管理调控机制,为区域一体化发展和文化遗产保护与发展提供更多科学决策。

注:文中图片均由陈治儒绘制。