锯鳐:用鼻子“看”世界的怪鱼

马晓惠

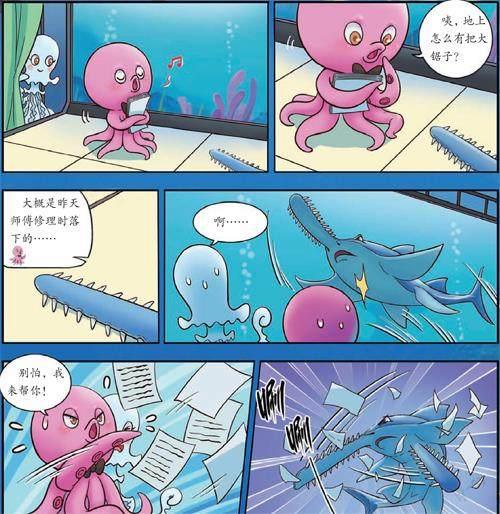

锯鳐:躺在海底的奇怪“大锯子”

在热带或亚热带的浅水区,人们有时会发现水底躺着一把奇怪的“大锯子”。当人们好奇去捡时,往往会被忽然蹿起的怪鱼吓一跳,甚至还会被“大锯子”割伤。所幸“大锯子”并没有毒,只需休养几天伤口就能痊愈。

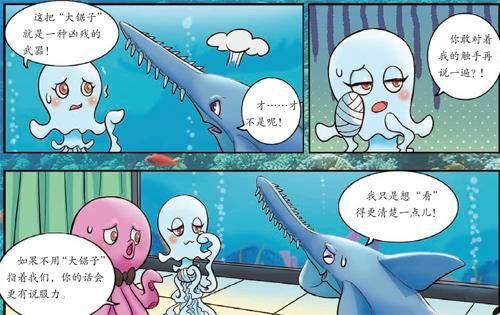

而这些头顶“大锯子”、喜欢潜伏在海底泥沙中的扁平怪鱼,就是锯鳐。它们的吻部细长,长度有体长的三分之一,两侧还长满了锋利的“牙齿”,乍一看活像一把大锯子。它们也因此得名。吻部两侧的“牙齿”虽然长得像牙齿,但实际上是一种特殊的鳞片。由于这些“牙齿”长在吻部,所以被称为“吻齿”。

人们一直认为锯鳐是性格温驯、行动迟缓的海底觅食者。直到科学家用摄像设备捕捉到锯鳐攻击鱼群的凶残画面,这种错误的印象才得以纠正。

遇到鱼群,锯鳐往往会冲进去,以每秒数次的频率发动横向攻击。“天下武功,唯快不破”在锯鳐身上展现得淋漓尽致。由于鱼群的密度很高,锯鳐一次出手就能击伤、击昏或杀死多个猎物,效率那是相当高。而在如此快速的攻击下,锯鳐的“大锯子”不仅能刺穿猎物,还能将猎物切成两半!等猎物失去抵抗能力后,鋸鳐就不慌不忙地开启进食模式。

锯鳐:用鼻子才能“看清”猎物

锯鳐喜欢用“大锯子”搅动海底的泥沙,以此将猎物从泥沙中驱赶出来。但事实真的会如此简单吗?

当然不是啦。“大锯子”不仅是锯鳐的鼻子,还是功能强大的猎物定位传感器。“大锯子”上面分布着数千个灵敏的电子接收体,能探测到其他生物所产生的电场。因此即使在伸手不见五指的黑暗中,锯鳐也能通过鼻子探察到猎物的方位。当锯鳐用“大锯子”搅动泥沙时,其实是它们在用鼻子“看清”周围环境并寻找猎物呢。

锯鳐的化石最早出现在白垩纪,同时代的生物大多已经灭绝,但视力不好的锯鳐却幸存了下来,这多亏了它们能用鼻子“看”世界这项绝技。在漫长的进化中,它们的鼻子也变得更扁、更长、更灵敏了。

锯鳐家族为何会从昌盛走向濒危?

锯鳐家族曾一度非常昌盛,其身影曾遍布全球90 个国家的沿岸海域。可如今它们的命运却发生了大转折。经历过生物大灭绝,生存能力极强的锯鳐已经走向了灭绝道路。

锯鳐家族之所以在过去能长盛不衰,是因为它们有极强的环境适应能力。不管是盐度不同的海洋,还是盐度多变的河口,甚至在淡水中它们都能来去自如。可工业革命后,生产力高速发展,人类改造自然的活动快速增加。锯鳐所生活的沿岸浅海和河口,恰恰是人类活动的重要区域。人类活动对这些地区所做的改变,使锯鳐家族失去了赖以生存的栖息地。这是锯鳐家族走向衰败的根由。

从实用主义的角度看,锯鳐可谓全身都是宝。胆是传统的中药材,肝可提炼鱼肝油,鳍可制作上等鱼翅,鱼皮可制成皮革、刀鞘等物。“大锯子”更是被开发出多种用途:印第安人把它当作切割工具,菲律宾人、新西兰人把它当作武器,秘鲁人把“锯齿”装在鸡爪上,增加斗鸡的杀伤力……而用它制成的“鲨鱼剑”更是深受人类欢迎的收藏品。

以上种种都加深了锯鳐家族的苦难。欧洲所有的锯鳐消失了,美国99% 的锯鳐消失了,仅在佛罗里达州的部分海域,还能看到它们的身影。

时至今日,为了保护锯鳐,很多国家都相继出台了禁止捕捉锯鳐的法令法规,锯鳐也被列入了《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》。但由于锯鳐的吻部太长,很容易被渔网挂住,而一旦被挂住就无法自行挣脱。即使渔民能将误捕的锯鳐放生,放生后它们的死亡率也很高。因此,保护锯鳐的道路仍然曲折而漫长。

明星小档案

锯鳐

中文学名:锯鳐

所属科属:锯鳐科/钝锯鳐属、锯鳐属

分布:热带及亚热带海域,包括沿岸浅海、河口,甚至淡水区域

种类:7种

外貌:庞大的身体呈扁平状,尾巴粗大,眼睛位于背部,嘴巴和鳃裂位于腹部,吻部向前延长,两侧各长着14~23枚“尖牙”;背部的颜色较深,通常为棕色或棕褐色,腹部的颜色较浅,通常为白色或黄白色

体长:约6米

体重:约300千克

寿命:25~30年

性情:敏捷而凶残

特殊技能:孤雌繁殖(无性生殖)

食物:甲壳类、鱼类和其他无脊椎动物

天敌:鲨鱼、咸水鳄等

生活方式:白天潜伏在海底泥沙中,夜间外出觅食