论释梦英篆书的“非古”

黄与涵

关键词:释梦英;篆书;“非古”

释梦英法号宣义,北宋衡阳郡(今衡阳市南岳区)人,精篆书,曾作《篆书千字文碑》《十八体篆书碑》等。释梦英篆书主要取法唐代李阳冰,继承了晚唐尚法的遗风,走的是“玉箸篆”一路。其篆书结构对称,布白均匀,线条婉转而瘦劲,粗细均匀,显现出端庄流丽的形式感。这种板滞整饬的篆书风格非释梦英一人独有,徐铉、徐楷、郭忠恕、章友直等人的篆书同样是这一类风格,并且这类风格占据了北宋初期篆书风格的主流。如章友直教人习篆:“章乃对之作方、圆二图,方为棋盘,圆为射帖,皆一笔所成。其笔画粗细、位置疏密,分毫不差。”[1]这样的篆书为了追求“玉箸篆”的法度而落入了僵化的境地,蔡襄认为“近世篆书,好为奇特,都无古意”[2],大概也指的是这类篆书。

释梦英在年少时就因善书而获得了许多认可。19岁时,梦英“尝至大梁,太宗召之帘前,锡紫服去”[3],受到宋太宗的召见和赏赐,从而闻名于世,备受名流士族推崇。时人有多篇赠诗赞扬其书艺,如朱长文所记:“当世名士如郭恕先、陈希夷、宋翰林白、贾大参黄中之俦,皆以诗称述之。”其中颇多溢美之词。梦英在自序中言:“自阳冰之后,篆书之法,世绝人工,唯汾阳郭忠恕共余继李监之美。”可以看出,释梦英对自己的篆书比较自负。篆书在李斯和李阳冰以后几成绝响,作为一名在当时颇具声望的书法家,释梦英所作的《篆书千字文碑》实际上带着篆书字典的属性。“今依刊定《说文》,重书《偏旁字源目录》五百四十部,贞石于长安故都文宣王庙,使千载之后,知余振古风、明籀篆,引工学者,取法于兹也。”(释梦英《篆书目录偏旁字源碑》自序)從梦英的自序中也可以知道,其作碑的目的是让世人通过他来学习篆书,从而重振古风。然而释梦英用以“振古风”的小篆还是不可避免地受到后人“非古”的评价。其中以米芾和黄庭坚为代表,他们认为释梦英的篆书丧失了古意,是随意捏造的。如米芾云:“梦英诸家篆,皆非古,失实,一时人又从而赠诗,使人愧笑。”[4]黄庭坚:“龙眠道人于市人处得全铜㦸,汉制也。泥金六字,字家不能读。虫书妙绝于今,诸家未见此一种,乃知唐玄度、僧梦英皆妄作耳。”

一、释梦英的“非古”之嫌

“非古”即书法中古意缺失,而关于“古意”的具体含义,不同书家的理解也不尽相同。

米芾在篆籀上有着独特的观念,他反对篆隶字体的整齐分布:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。”[5]他认为应该学习大篆书法的浑然天成,隶书这样规律性分布的写法使篆籀古法消失了,而古法在于“各随字形大小”,非人为整齐安排。显而易见,“玉箸篆”这样具有“展促之势”的字体对于米芾来说同样是不足挂齿的。米芾对篆籀的取法可以上溯到“史籀”,《宣和书谱》称“米芾书学羲之,篆宗史籀”。他在《自叙帖》中自述:“篆便爱《诅楚》《石鼓文》,又悟竹简,以竹聿行漆,而鼎铭妙古先焉。”释梦英学习唐法在米芾看来是“取法乎下”的行为。米芾还爱好把玩金石,与金石收藏家为友,并将金石之学运用到自己的篆书创作中。米芾的篆书用笔丰富,富有书写性,达到了尚意忘形之境界。而释梦英的篆书风格还停留在“尚法”上,这与米芾的尚意书风是相背离的。

黄庭坚在篆书上强调用笔的自然变化:“摹篆当随其斜、肥瘦与槎牙处皆镌乃妙。”[6]并且于《山谷集》中言:“篆籀如画而得李阳冰,皆千载人也。陈留有王寿卿得阳冰笔意,非章友直、 陈晞、毕仲、荀文勋、所能管摄也。”[7]黄庭坚褒扬王寿卿的篆书而否定章友直,是因为后者篆书结字的僵化和书写性的缺乏。但是黄庭坚对徐铉这样结构均匀排布的篆书则表示肯定,评价他的篆书“气质高古”:“徐鼎臣笔实而字画劲,亦似其文章。至于篆,则气质高古,与阳冰并驱争先也。”[8]128其中的原因可能是黄庭坚受到了苏轼“书如其人”说的影响,书家的学识修养的重要性在论书中被强调。黄庭坚评论苏轼书法,也强调了这一点。他说:“东坡简札,字形温润,无一点俗气。”[8]123胸中有书数千卷,则书不俗气。徐铉重刊《说文解字》,在文学上很有造诣,一生著作颇丰,为人方面品格高尚。虽然释梦英也是当时的文字学家,但其影响力远不及徐铉,他的篆书作品还经常因为字法的错误而被评价为“非古”。此外,徐铉的篆书也更加符合黄庭坚的审美取向,黄庭坚云:“李西台出群拔萃,肥而不剩肉,如世间美女,丰肌而神气清秀者也。”[8]128“东坡云:大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。此确论也。余尝申之曰:结密而无间,《瘗鹤铭》近之;宽绰而有余,《兰亭》近之。若以篆文说之,大字如李斯《峄山碑》,小字如先秦古器科斗文。”[8]127从以上材料中可以看出黄庭坚的篆书审美:肥瘦适中,点画丰满,字势雄浑。徐铉的篆书线条平实稳健、圆润饱满,相比释梦英多了一些含蓄典雅,更加符合黄庭坚的审美。刘熙载在《艺概》中对徐铉和释梦英做了比较客观的评价:“徐鼎臣之篆正而纯,郭恕先、僧梦英之篆奇而杂……徐之字学冠绝当时,不止逾于英、郭;或不苛字学但论书才,则英、郭固非徐下耳。”[9]刘熙载认为徐铉刊定了《说文解字》,将小篆字体规范化,他的篆书“正而纯”,梦英篆书则“奇而杂”;但是如果不论徐铉在字学上的成就,单从艺术角度来论书,梦英、郭忠恕的篆书则不在徐铉的篆书之下。所以,徐铉的文字学和文学的修养给徐铉的篆书增加了很多“高古”的气质。

除此之外,后人对梦英篆书的批评多集中在其字法与结体的问题。清朝学者毕沅在《关中金石记》中指出了梦英使用俗体字或自创字体,以及结体的问题:“梦英以篆法自名,而体多间架,笔趋便易,不若少温之安详端雅也。且多缪体字……”[10]刘民雨在《释梦英篆书研究》中已对毕沅提出的《篆书千字文碑》中的字法问题进行了分析,发现毕沅所说的有一定道理。释梦英参照了一些古文字的字法,能在郭忠恕《汗简》中找到出处,但是确实存在谬误和自创字体的现象,此处不再一一对比。除此之外,毕沅认为释梦英的篆书结体过于追求整齐均匀,反而丢失了李阳冰篆书“安详端雅”的神韵。《宣和书谱》论:“若梦英之徒,为种种形似。”[11]两者指出了梦英的篆书在继承和发展李阳冰篆书风格时过于注重字形的问题。

二、释梦英的篆书创作

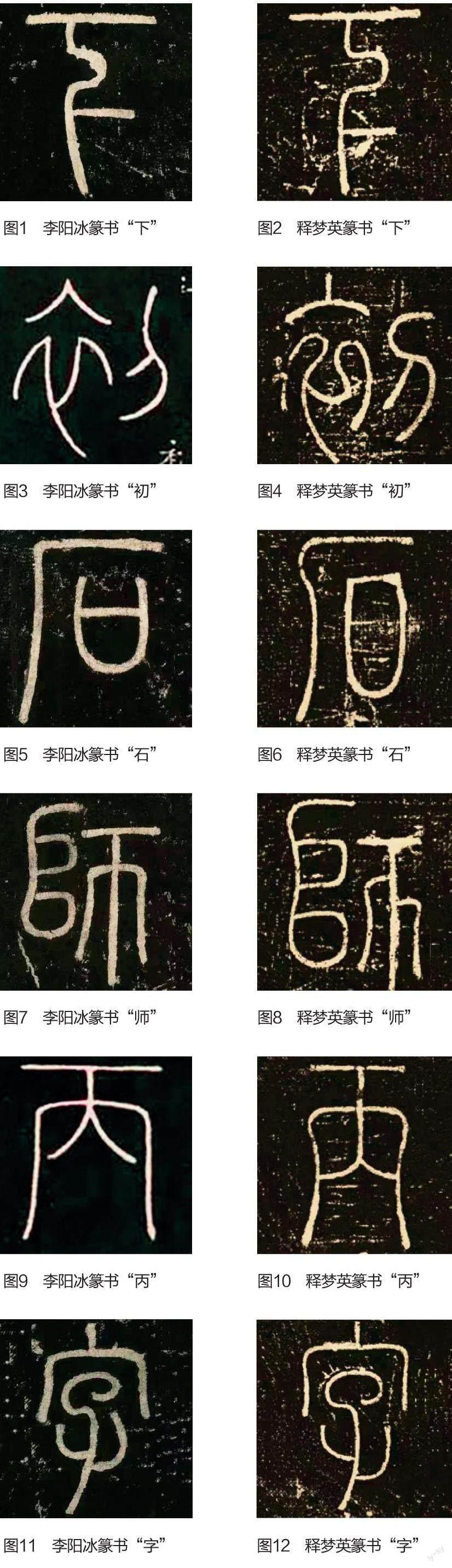

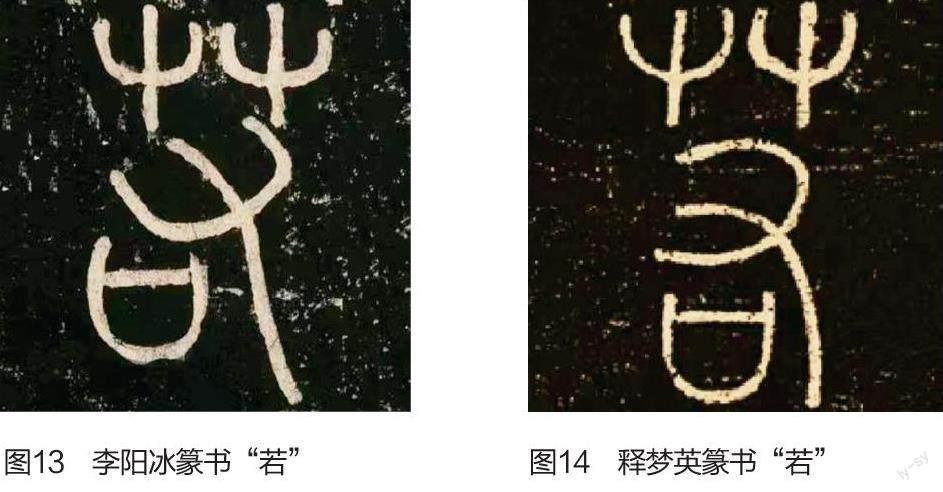

释梦英的篆书基本延续了李阳冰的“玉箸篆”,但不是全盘继承李阳冰的风格,而是有意识地进行了一些创新。笔者比较分析李阳冰与释梦英篆书的字形,发现释梦英篆书在继承李阳冰篆书时出现了以下问题:

(一)继承并发展了李阳冰篆书“圆活姿媚”的特点,一味增加线条的弧度,失去了李阳冰的中和与含蓄美,呈现出更多的装饰性,但是在生动性和艺术性方面有一些欠缺。如李阳冰篆书“下”(图1)与释梦英篆书“下”(图2),虽然二者字形十分相似,但能看出释梦英将李阳冰的“圆活姿媚”发展到了极致,在增加“下”的装饰性圆弧的弧度的同时,也使其装饰性增强,艺术性减弱。李阳冰篆书“初”(图3)增强了左半部分的“方”的感觉,结体具有方圆结合的美;而释梦英篆书“初”(图4)增加了左右两边的弧度,使线条过于婉转,失去了李阳冰的中和美。

(二)过于追求字大小的均等和布白的均衡。正如释梦英所言:“从横得宜。大者缩其势而漏其白,小者均其势而伸其画。”他对李阳冰的法度追求到极致,增强字形规律性和整饬性,导致人工痕迹加重,结字章法也就失去了李阳冰的篆法。如篆书“石”(图5、图6),释梦英为了追求外轮廓的整齐,而过度拉长了“石”的“口”,反而会使整个字形失调,显得突兀;释梦英过度追求左右结构的分布均匀,使篆书“师”(图7、图8)的右半部分的内部空间更加局促;释梦英将篆书“丙”的上下空间安排得更加均一,左右空间也非常平均,使篆书“丙”(图9、图10)更加对称,也显得这个字缺乏灵动之气。

(三)丟失了李阳冰篆书的“法外之意”。“法外之意”即法度以外的意趣,如个性化、自由化、生命化特征的自然流露,如李阳冰所言:“随手万变,任心所成。可谓通三才之气象,备万物之情状者矣。”李阳冰的篆书“字”(图11)生动活泼、疏密相间,他将“字”的下半部分进行了错位处理,具有韵律感;而释梦英的篆书“字”(图12)空间“布如算子”,显得非常严肃。李阳冰的篆书“若”(图13)错落有致,醇古可爱,通过上下结构重心的移动使整个字具有运动感;而释梦英将篆书“若”(图14)的字形结构处理得十分整齐。

上文第一条中所指出的“装饰性”篆书特征不仅体现在释梦英的《篆书千字文碑》中,还体现在他的《十八体篆书碑》中。《十八体篆书碑》的字形依然为法度森严的小篆,只不过是在小篆的字形上添加了很多装饰,而几乎失去了书写性。随着后来金石学的兴盛,学者们掌握到了更多的金石资料得以对照,《十八体篆书碑》中不符古法的问题也随之被发现。

第二条中提到了梦英篆书字形的规律性和整饬性,晚唐到北宋初是“尚法”“尚意”书风的过渡期,释梦英继承了晚唐尚法的遗风。其篆书体现了他对李阳冰篆书法度的追求,也体现出了宋初“玉箸篆”一脉的通病:将李阳冰的篆书简单化和极致规范化,缺乏篆籀古意,过于关注结构处理,而缺少了对用笔的关注。黄庭坚在对王寿卿的评价中也指出了宋初篆书的这类问题:“今世作小篆者凡数家,大率以间架为主,李氏笔法几绝。”[12]宋初的“玉箸篆”简化了李阳冰篆书,其结体板滞整饬,所以就更无须谈其对秦篆古法的继承。明朝学者杨慎曰:“梦英好篆书而无古法,其自序云:‘落笔无滞,从横得宜。大者缩其势而漏其白,小者均其势而伸其画。’此正其病处,而居之不疑,所以不可救药,沉痾入髓矣。”[13]其中的引用部分为梦英描述自己篆书特点之句,而杨慎却用来批判其篆书没有古法。释梦英所理解的古法已经偏离了真正的古法,其很难在法度森严的“玉箸篆”的基础上进行创新。因此,梦英的早年作品《篆书千字文碑》和晚年作品《篆书目录偏旁字源碑》相比,它们的整体风貌没有太大的变化。

第三条中提到释梦英篆书缺乏“意趣”,这其实依然是宋初篆书法度愈加严谨,而缺乏艺术力与创造力的结果。释梦英篆书一时能够受到众多名士推崇,但随着尚意书风成为主流,宋人的艺术追求也发生了转变,篆籀古法的内涵更加丰富,书法不再囿于法度,而是追求自然生动与无法之法。这样的审美追求与释梦英等人法度森严的“玉箸篆”区别很大,所以释梦英篆书只能一时得到众多名士的推崇,而在后来受到一些书家的批评。如米芾认为他的篆书“非古失实”,黄庭坚认为“僧梦英皆妄作耳”。梦英作为一名生活在五代末和宋初的书法家,不可避免地受到其时代的影响和限制。

三、释梦英“非古”的时代原因

(一)五代末和北宋初金石学的发展尚未完备,没有金石学专著问世,也没有形成专门的学科。相较于北宋后期金石学与考证之风的兴盛,再加上五代的战乱,北宋初期的书家掌握到的碑刻资料十分有限,而李阳冰的时代近宋,其书迹更容易被获得,故书家多以李阳冰为取法对象。释梦英与郭忠恕一同习篆,所以他也见到了一些古文字,对古文字学有一定的研究,曾作《篆书目录偏旁字源碑》,还重新刊定《说文解字》,有矫正世风、复兴篆学之意。释梦英在他所处的年代称得上是一名精于字学的专家,并得到了众多名流的推崇。但是在金石学和文字学有极大发展后,他的时代局限性也就被后人发现。清代学者毕沅在《抱经堂文集》中也指出了他在篆法和注音上的错误,并认为他《篆书千字文碑》中的谬误也很多,这些谬误也是后人认为他的篆书“非古”的原因。冯时在《中国古文字学概论》中对其评论:“郭忠恕则有《说文字原》,宋释梦英有《篆隶偏旁字原》,虽同承李氏之本,但又矫正林书,却也错误百出。”[14]在今人看来,释梦英在篆书创作上师法李阳冰,在文字学方面也继承了李阳冰,但“也错误百出”。

此外,金石学尚未发展完备带来的另一个影响就是,宋初书家受到客观条件限制,没有机会看到足够多的篆书资源,取法比较单一,自然难以打破陈规,求得新意,所以五代宋初的篆书基本上为李阳冰篆书的延续。释梦英篆书主要师法于李阳冰,在继承李阳冰“玉箸篆”风格的基础上进行了个人风格的创变。时人对其的赠诗内容多绕不开李阳冰,例如颖贽诗句“可惜篆文今绝笔,李阳冰后只吾师”与赵逢诗句“李阳冰后更无人”等都证明梦英篆书与李阳冰一脉相承。

(二)传抄古文未建立起一个科学、严谨的标准。宋朝以前还未出现活字印刷术,古文的流传依靠传抄。北宋时期崇古之风盛行,传抄古文更为流行,书家多使用古文字形来创作小篆,在丰富了宋朝篆书创作字形的同时也引发了一些问题,如在传抄古文过程中产生的错字和异体字或俗体字也一并被书家在创作篆书时取用。如释梦英的《十八体篆书碑》中大量吸收了古文字的字形,对古文字进行了研究和创新,形成了“奇而杂”的风格。但是此碑中的篆书字法多被后人批评。赵崡《石墨镌华》云:“然则今所传十八体出英公,杜撰欺世,非古实有之也。音释分隶,颇有批法。”清人叶昌炽在《语石》中评梦英的篆书“多不合六书”。《宣和书谱》中说梦英“学者羞之,兹故不录”。清代赵搢在《金石存》中批判梦英“未通字学”……

总之,释梦英处于五代末北宋初这样一个特殊的时代,其篆书的“非古”性评价不仅体现了北宋篆书观念的碰撞—篆书尚法遗风与宋人尚意的行书观念的冲突,还体现了北宋金石、文字学的进步。

参考文献

[1]陈槱,赵希鹄. 负暄野录[M]. 北京:商务印书馆,1939:5-6.

[2]蔡襄.论书[G]//崔尔平. 历代书法论文选续编. 上海:上海书画出版社,1996:51.

[3]朱长文. 墨池编:上[M]. 何立民,点校. 杭州:浙江人民美术出版社,2012:310.

[4]米芾. 书史[M]. 赵宏,注解. 郑州:中州古籍出版社,2018:246.

[5]米芾. 海岳名言[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选. 上海:上海书画出版社,1979:362.

[6]陈槱. 负暄野录:篆法总论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室. 历代书法论文选. 上海:上海书画出版社,2012:376.

[7]黃庭坚. 山谷题跋[M]//卢辅圣. 中国书画全书:第一册. 上海:上海书画出版社,1993:686.

[8]李彤. 历代经典书论释读[M]. 南京:东南大学出版社,2015.

[9]刘熙载. 书概译注[M]. 秦金根,任平,校注. 上海:上海书画出版社,2021:116.

[10]毕沅. 关中金石记:卷五[M]. 北京:商务印书馆,1936:85.

[11]宣和书谱:卷二[M]. 顾逸,点校. 上海:上海书画出版社,1984:12.

[12]穆氏先茔表[G]//北京图书馆金石组. 北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第四十二册. 郑州:中州古籍出版社,1990:7.

[13]杨慎. 书品[G]//王伯敏,任道斌,胡小伟. 书学集成. 石家庄:河北美术出版社,2002:7.

[14]冯时. 中国古文字学概论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2016:69.

约稿、责编:史春霖、金前文

——钱坫