添附理论视角下著作权侵权物的司法处置

文 / 陈杰

一、引言

著作权侵权物,是指侵犯著作权纠纷中所涉及的有体物,诸如盗版图书、盗版光盘、侵犯著作权的产品包装宣传册等。著作权侵权物,并非我国立法用语。不过,我国在相应的法律用语也并不统一。我国新修订的《著作权法》对应的用语为“侵权复制品”1《著作权法》第54 条第5 款规定:“人民法院审理著作权纠纷案件,应权利人请求,对侵权复制品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造侵权复制品的材料、工具、设备等,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具、设备等进入商业渠道,且不予补偿。”;人大法工委的黄薇主任称之为“侵权制品”2黄薇、王雷鸣主编:《中华人民共和国著作权法导读与释义》,中国民主法制出版社2021年版,第272 页。;司法实践中经常用语则为“侵权产品”“侵权物品”等表述。3除了裁判文书中经常使用侵权产品、侵权物品以外,在司法解释中也有类似用语。例如最高院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第7 条第1 款称之为“侵权物品”。与之类似的是,专利法称之为“专利侵权产品”4《专利法》第77 条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”同样,在最高院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第14 条中的相应用语也为“侵权产品”。;中央颁布的《关于强化知识产权保护的意见》则称之为“侵权物品”5中共中央、国务院2019年颁布的《关于强化知识产权保护的意见》第二条第(一)项中提出“推动解决涉案侵权物品处置等问题”。;最高院在植物新品种相关司法解释中的用语为“被诉侵权物”6最高院《关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》第2 条和《关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二)》第9 条用语都是“被诉侵权物”。。本文比较侵权物、被诉侵权物、侵权物品、侵权产品、侵权复制品、侵权制品等几种表述后,认为侵权物的表述比较精准,也更适合准用物权法中“有体物”的概念。所以本文使用“著作权侵权物”一词来指代著作权侵权纠纷中被告涉及侵犯著作权的产品或物品。侵犯知识产权所涉及的有体物可以分为两类,一类是包含他人知识产权的产品,如前文所说的图书、宣传册等侵权产品;一类是生产、制造侵权产品的模具、专用设备等侵权工具。与侵犯专利权纠纷不同,对著作权而言,由于制造侵权产品的工具一般不“专用”,侵犯著作权纠纷中要求销毁侵权工具的诉求也比较少见,所以著作权侵权物主要是指前者。7不同类型的作品的侵权工具差异较大,有的作品也会有专用模具等侵权工具,也会存在销毁侵权工具的法律需求,例如家具、瓷砖、模型、玩具等。但从纠纷数量上而言,销毁著作权侵权物的需求主要是指销毁库存的侵权产品。故本文所称的著作权侵权物也以前者为主。

《著作权法》第54 条第5 款基本确立了我国著作权侵权物司法处置的规则,即著作权人原则上可以请求予以销毁,而无需补偿。多数学者认为该请求权的理论基础是知识产权请求权8就已公开的相关文献来看,认为著作权侵权物司法处置的学理基础是知识产权请求权的观点居于主流。参见宁立志、李国庆:《知识产权侵权物品“销毁”制度反思》,载《江汉论坛》2014年第10 期,第127-134 页;刘红兵:《知识产权侵权物的司法处置——以知识产权请求权为中心的思考》,载《电子知识产权》2009年第1 期,第49-54 页;陈颖、孙艳:《检视与重构:论知识产权侵权诉讼中侵权物品的处置》,载《电子知识产权》2015年第4 期,第52-60 页。除此之外,也曾有部分学者认为著作权侵权物司法处置的性质属于行政处罚,但随着2020年著作权法的修订,该观点影响已经不大。参见宋木文:《完善我国版权保护制度的重要决策——我国著作权法修改的主要内容及其意义》,载《中国出版》2001年第11 期,第9 页。,也有学者认为其理论基础是侵权请求权9参见叶挺舟:《论知识产权“销毁”侵权责任的法律适用——以浙江省知识产权审判实践为例》,载《电子知识产权》2017年第9 期,第92-100 页。。如果比对知识产权请求权和侵权请求权,可以发现,如果从停止侵害、消除危险等责任形式出发,由于其不涉及赔偿损失的民事责任,所以对著作权侵权物的司法处置更接近于知识产权请求权;如果从责任认定的要件出发,由于司法处置侵权物时要求认定侵权行为和被告的过错,所以对著作权侵权物的司法处置更接近于侵权请求权。总体而言,对著作权侵权物的司法处置仍然主要遵循着知识产权的保护和救济的传统路径。本文试图转换路径,从著作权侵权物本身的归属与利用出发,探讨著作权侵权物司法处置的学理基础。从著作权侵权物的归属与利用出发,与其直接相关的民法规则为添附理论。故本文试图探讨著作权侵权物适用民法添附理论的可能。

二、著作权侵权物的添附理论

添附是所有权原始取得的一种方式,一般是指不同所有权人的财产或劳动成果合并在一起,形成了新形态的财产。10参见王利明主编:《民法》,中国人民大学出版社2020年版,第283 页。狭义的添附包括加工、附合、混合三种形态。11加工是指一方使用他人财产加工为价值更高的财产,将劳动添附于物,例如将布料加工为衣服;附合是两个物密切结合在一起,例如珍珠镶嵌于手镯;混合是不同的物结合在一起,难以区分,例如优质米与劣质米的混合。广义的添附还可以包括孳息12法国民法将添附分为生产和附和。其中生产即传统民法中的孳息。参见《法国民法典》第547 条至550 条。,不过我国民事立法中添附的范围仅限于狭义的添附。一般而言,添附所形成的新财产的所有权归提供价值较大的一方。13参见王利明:《物权法研究(上卷)》,中国人民大学出版社2007年版,第490 页。《民法典》对添附制度做出了更为具体的规定。依据《民法典》第322 条,添附所形成的新财产,在没有约定和法定的情形下,按照发挥物的效用和保护无过错当事人的原则确定归属。14《民法典》第322 条规定:“因加工、附合、混合而产生的物的归属,有约定的,按照约定;没有约定或者约定不明确的,依照法律规定;法律没有规定的,按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的,应当给予赔偿或者补偿。”

财产之间的添附,直观上是两个有体物结合形成新财产,但本质上仍然是物权之间非基于意思表示所进行的结合。如果不限于物权,而将物权扩展至知识产权,那么可以发现物权和知识产权之间的添附就形成了知识产权侵权物。当然,除了知识产权侵权物以外,物权和知识产权之间的添附也可能会涉及合理使用、法定许可、演绎作品、“侵权不停止”等制度。例如张耕教授认为,应当利用添附制度来解释专利法上“侵权不停止”理论,以避免利益衡量等原则适用的局限15张耕、贾小龙:《专利“侵权不停止”理论新解及立法完善——基于当事人之间的利益衡量》,载《知识产权》2013年第11 期,第26-32 页。。陈家宏教授则提出了“专利添附”的概念,并细分为专利加工、专利附合和专利混合。16陈家宏:《专利添附问题探讨》,《知识产权》2013年第5 期,第45-51 页。刁舜博士认为,应当利用添附制度解释非法演绎作品,可以实现鼓励“二次创作”的目的17刁舜:《论传统物权添附理论在演绎作品保护中的运用》,载《电子知识产权》2018年第12 期,第46-57 页。。

与之类似,著作权侵权物上,存在着两项冲突的权利:一是该物的所有权,一般为侵权行为人所有;二是该物所涉及的著作权,一般为著作权人享有。二者则直接作为侵犯著作权纠纷中的对立双方存在。著作权侵权物,则可以认定为将著作权人享有的著作权添附于行为人享有的所有权上所形成的财产。也有学者概括为知识产权“非法物化”于所有权中。18刘红兵:《知识产权侵权物的司法处置——以知识产权请求权为中心的思考》,载《电子知识产权》2009年第1 期,第50 页。通过民法中的添附理论解释著作权侵权物,在理论体系上有一致性,为著作权侵权物适用添附制度提供了可能,具体包括以下几个方面。

首先是添附的对象方面,不限于有体物和劳动。添附不仅是有体物之间的结合,也包括有体物与劳动之间的结合,甚至是宅基地使用权、建设用地使用权等用益物权和砖瓦等有体物之间的结合。19例如王利明教授认为,逾界建筑可以适用添附规则解决。同时,随着城市化和住宅商品化的发展,这种纠纷也会越来越常见。参见王利明:《物权法研究(上卷)》,中国人民大学出版社2007年版,第486 页。现代社会的发展导致添附的对象从有体物扩张至权利。添附的对象不局限于有体物和劳动,这也为添附制度容纳知识产权提供了可能。

其次是意思表示方面,添附和侵犯著作权都属于事实行为,法律后果不以当事人意思表示为依据,而是予以法律的直接规定。当然,如果事先或事中获得权利人的许可,则二者都会从事实行为转化法律行为,当事人之间的法律关系都可适用承揽合同的相关规定。事后,权利人也可以通过意思表示放弃相应的财产权。

第三是过错方面,添附制度可以容纳侵犯著作权的过错和恶意。这一点经常为学界忽视。民法典添附取得所有权的规则中,区分善意添附与恶意添附,确立了保护无过错当事人的原则,蕴含了“保护无辜、惩罚恶意”的制度安排,同时可以借此链接侵权行为、强迫得利等民事制度。这无疑扩大了添附制度的兼容性和司法裁判的自由裁量权。有学者借鉴添附制度,进而认为即使“二次创作”的行为人有过错也可以借由添附制度取得所有权或著作权。20参见刁舜:《论传统物权添附理论在演绎作品保护中的运用》,载《电子知识产权》2018年第12 期,第46-57 页。这无疑是对添附法律后果的误解。如果从添附“保护无辜、惩罚恶意”的角度出发,则非法演绎作品的行为人不能取得或部分取得该演绎作品的著作权。而对著作权侵权物而言,添附规则的适用也无疑应考量“保护无辜、惩罚恶意”的相应要求。不过,应当注意的是,民法中的恶意与侵犯知识产权的恶意并不一致。添附制度中的恶意,在于行为人明知他人之物仍然未经许可予以添附;而侵犯知识产权的恶意是一种比过错更加严重的否定性评价。后者的恶劣程度明显比前者更加严重。很多时候,添附中的恶意,近似于侵权行为中作为过错的故意。

第四是与侵权行为的关系方面,添附可以与侵犯著作权的行为同时成立。添附与侵权,都具有保护财产权的功能。凡是未经他人同意而对其财产予以加工、附合、混合的,则既构成添附,也构成侵权。添附在于确认财产的归属,侵权在于损害赔偿。严格的说,添附与侵权之间并非竞合的关系,而是可以同时实现的。尤其是行为人因为加工他人之物取得财产权的,受害人则可以基于不当得利或侵权行为而要求赔偿损失等侵权责任。该点也常被忽视。例如有学者认为,在著作权法中适用添附理论过于注重作品的经济价值,忽略了侵权行为对著作权人人格利益等方面的损害。21参见黄汇:《非法演绎作品保护模式论考》,载《法学评论》2008年第1 期,第133 页。这无疑是对添附制度的误解。毕竟,即使侵犯著作权的行为认定为添附,著作权人仍然有权选择要求行为人承担侵权责任。当然,如果考虑前文所言“保护无辜”的规定,恶意的行为人因为侵权而获得著作权等权利也会存在法律上的障碍。所以,在侵权著作权中适用添附理论,并不意味着排除侵权责任。

最后是法律后果方面,添附制度可以较好地解释销毁著作权侵权物的法律制度。依据最新修订的著作权法,法院可以应著作权人的要求销毁侵权复制品。这意味着,销毁行为人侵权复制品成为著作权人的一项权利。依据知识产权请求权或者侵权请求权,销毁侵权复制品当然属于停止侵害、消除危险的相应内容。而依据添附理论,行为人将著作权人的作品与行为人的载体附合在一起,所形成的侵权复制品的主要价值或者主要贡献,仍然是著作权人的作品。著作权人理应依据添附规则取得侵权复制品的所有权,所谓销毁则属于所有权的处分权能。同样,基于添附制度“保护无辜、惩罚恶意”的制度安排,著作权人销毁侵权复制品也无需给予行为人任何补偿。所以,从法律后果的角度,添附理论也具有较好的解释力。

综上,基于物权制度中添附理论较大的兼容性,在著作权侵权物上适用添附理论,与著作权法和侵权法相关理论在体系上具有一致性。这也使得著作权侵权物适用添附理论成为可能。

三、著作权侵权物适用添附理论的积极意义

著作权侵权物适用添附理论不仅在理论体系上具有一致性,而且对著作权制度的完善、加强著作权的保护都具有积极的意义。理论体系上的一致性是“同”,说明添附理论是“可行”的。那么其积极意义是“异”,说明添附理论是“有用”的。具体而言,包括以下几方面。

(一)有利于物尽其用

目前著作权侵权物适用的理论主要为知识产权请求权和侵权责任相关理论,并非添附理论。但添附具有知识产权请求权和侵权责任理论所不具备的功能。知识产权请求权和侵权责任的规定,首要目的在于保护知识产权,具体为停止侵害、赔偿损失等责任形式。而添附的法律后果虽然也涉及债,但其首先目的在于明确物的归属和利用。对著作权侵权物而言,确立其归属与停止其侵权并不矛盾。

仅依据知识产权请求权和侵权责任相关理论,著作权侵权物的所有权并不会发生改变,仍然属于侵犯著作权的行为人。著作权侵权物是作为侵权行为的一部分而存在的。著作权侵权物之所以予以否定性评价,也并非因为其具有产品质量问题,而是因为其侵犯了著作权。所以,著作权侵权物在事实状态上仍然有可能具有使用的价值。但在著作权侵权物上,行为人享有所有权却因为侵权而不能自由利用该物;享有著作权的权利人却因为没有所有权也不能利用该物。不论著作权侵权物是否有利用的价值,其在法律上都没有被利用的可能,只能面临销毁的法律后果。从著作权法修改的价值倾向来看,法律也是鼓励著作权侵权物的销毁。这也与民法典物权编中鼓励物尽其用的价值取向相悖。

著作权侵权物适用添附理论首要的积极意义,在于明确该物的归属与促进该物的利用,以解决知识产权请求权和侵权责任不能解决的问题。依据添附理论,一般情况下,对著作权侵权物具有主要贡献或提供主要价值的著作权人依法获得其所有权,实现所有权和自由利用的统一。著作权侵权物是否具有使用价值,将留给著作权人予以判断,并由其自由处分。这无疑可以最大程度上发挥著作权侵权物的效用,实现物尽其用。

(二)有利于明确“特殊情况”

新修订的《著作权法》第54 条第5 款规定了两种“特殊情况”,即原则上著作权人有权销毁侵权复制品、侵权工具等,但有两种例外。第一种例外针对侵权复制品,著作权人无权请求予以销毁;第二种例外针对侵权材料、工具和设备,著作权人无权请求予以销毁。究竟特殊到什么程度时,著作权人就不能请求予以销毁呢?法律并没有明确规定。依据以往的司法裁判经验,往往从抽象原则出发进行说理。详情见表一:关于不销毁著作权侵权物的“特殊情况”示例表。

表一 关于不销毁著作权侵权物的“特殊情况”示例表

除了销毁著作权侵权物不可执行的情况以外,不销毁著作权侵权物的理由一般需要法院特别说理,理由主要为维护公共利益、避免资源浪费等原则。抽象原则的适用在赋予法院较大裁量范围的同时,也会不利于当事人的合理预期。值得注意的是,著作权法修订之后,为了加强著作权的保护,将销毁作为一项原则,不销毁成为“特殊情况”,无疑是限缩了法院的裁量权。法院为了减少裁判风险,也会倾向于不适用“特殊情况”。实际上,在著作权法修改之后公布的裁判文书中,很难再发现法院解释适用“特殊情况”的情况。当法院不愿支持销毁的诉求时,一般是劝当事人撤回销毁的诉讼请求。著作权法修改之后,解释“特殊情况”的适用也的确是著作权纠纷司法裁判的现实问题。

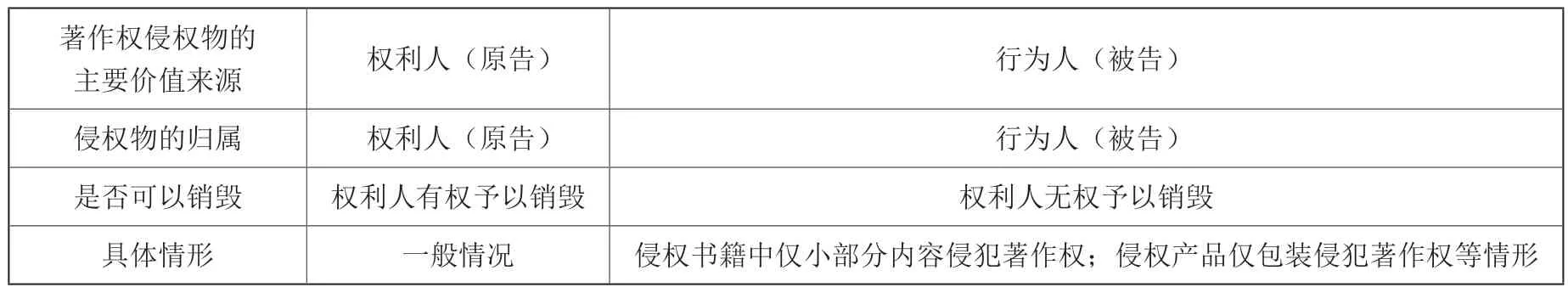

通过添附理论来解释“特殊情况”是一条可行的路径,同时也可以避免违背社会公益、节约资源等原则。著作权侵权物是著作权人的著作权和行为人的材料、劳动甚至是著作权的结合。当权利人的著作权提供主要价值、主要贡献时,著作权侵权物可以归属于著作权人,著作权人有权予以销毁;当行为人的材料、劳动或者著作权提供主要价值时,权利人并不据此获得所有权,则无权予以销毁。这样所谓的“特殊情况”,即权利人的著作权在著作权侵权物中并非具有主要价值的情形。基于此,添附理论可以有效地明确《著作权法》第54 条第5款中规定的“特殊情况”,实现法院的合理适用。详情可见表二:著作权侵权物价值来源与归属表。

表二 著作权侵权物价值来源与归属表

(三)有利于维系交易安全

不同于物权制度,知识产权制度中原则上并不适用善意取得。购买者购买侵权产品并不能基于其善意而对抗知识产权请求权,除非购买者的购买、使用行为被排除在知识产权的效力之外。对著作权而言,作为终端的消费者个人可以基于合理使用而获得交易安全。但如果不是个人使用,则其交易安全则无法保障。例如在前文的河北山人雕塑有限公司、河北中鼎园林雕塑有限公司著作权纠纷一案中,烈士陵园购买了中鼎园林的雕塑置于陵园中,却因为雕塑侵犯著作权面临被拆除的法律风险。22参见(2019)黔民终449 号 河北山人雕塑有限公司、河北中鼎园林雕塑有限公司著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书。在现行的著作权制度下,著作权侵权产品从生产、销售到使用,往往历经多个民事主体。法理上,产品流转的链条多长,知识产权请求权可追及的链条就有多长。尤其对使用者而言,其合法购买的任何产品都有侵犯著作权的法律风险,也就都有被销毁的可能。如果诉求仅为销毁生产者、销售者库存的侵权产品,对社会的影响还比较小;如果诉求为销毁使用者所购买的侵权产品,将极大地危害社会交易安全。当然,考虑权利人自身的维权成本,权利人追及到使用者的情况并不常见,但这仍然是一种不能忽视的法律风险。

通过添附理论解释著作权侵权物则可以有效地维系交易安全。著作权人因为行为人的侵权行为获得著作权侵权物的所有权,则行为人处分著作权侵权物的行为构成了无权处分。依据《民法典》第311 条,如果善意第三人以合理价格和渠道获得著作权侵权物,则构成了善意取得,进而可以对抗知识产权请求权的追及效力。在交易安全的维系时,第三人证明自己善意的程度可以有所差异。对使用者而言,其证明合理价格和合理渠道就较为容易;对销售者而言或者商主体而言,其证明合理价格和合理渠道可以较为苛责;对出版社等主体而言,其本身就有从事类似于生产的出版,故不能适用善意取得。所以,可以通过举证难易程度的不同,实现著作权保护和交易安全维系的平衡。

(四)有利于著作权人的权益保护

不同理论对著作权人的赋权大小并不相同,添附理论更有益于著作权人权益的保护。具体比较可见表三:不同理论下著作权人权利范围的大小。

表三 不同理论下著作权人权利范围的大小

相较于知识产权请求权和侵权责任,添附理论给著作权人权利范围更大。依据添附理论,著作权人原则上可以取得著作权侵权物的所有权,可以自由处分侵权物,包括但不限于销毁。即使仅对销毁而言,行使所有权实施的销毁和请求行为人销毁也是不同的,一为支配权,一为请求权。支配权下实施的销毁应当先转移对著作权侵权物的占有,这可以使著作权人控制销毁的全过程、确保销毁的真实性。

除了扩大权利范围以外,添附理论还可以扩大著作权侵权物的范围。《著作权法》第54条第5 款所规定的著作权侵权物仅限于侵权复制品,而不及原件。虽然侵犯著作权大多数情况涉及的是复制品,而且无损复制也进一步导致原件和复制品没有差异,但在美术、建筑等类型的作品上仍然存在原件和复制品的不同。对于这部分著作权侵权物原件的处置,法律并没有规定。但在添附理论下,著作权侵权物的原件也可以依据价值和贡献来确定归属和相应的规则。

著作权法将侵权物限定为侵权复制品,除了排除了原件以外,还排除了作品的电子版本。虽然有时著作权人也会要求销毁作品的电子版本,但基于其版本的特殊性,删除的操作难以实现全部销毁的后果。法院也会基于没有可执行性而驳回著作权人销毁的诉求。而在添附理论下,虽然销毁不可行,但可以基于法院的裁判获得电子版本的著作权。这对著作权人权益的保护仍然具有重要的意义。

就著作权人和行为人之间的利益冲突而言,并非保护著作权人越多越好。但目前著作权法中倾向于销毁的制度安排,与添附理论下物尽其用的制度安排,对行为人而言并没有太大的差异。所以,在不损害行为人权益的基础上,扩大著作权人的权益,对社会整体仍然具有积极意义。

四、适用添附理论的局限

著作权不同于有体物,作品本身并不能占有和支配。这也导致在著作权侵权物上适用添附理论也具有一定的局限。这些局限则直接制约了添附理论在知识产权法中的适用程度。具体而言,包括以下几个方面。

(一)添附的前提基础与著作权侵权物

之所以添附成为所有权原始取得的依据,是因为不同的物或劳动添附之后,形成的新物不可拆分,即分离在事实上不可能或在经济上不合理。不同主体的物结合在一起产生新物的同时,原物也就消失或发生改变,新物的归属也就成为争议之处。但著作权侵权物的出现,一般并不会导致著作权的消失,所以重新界定著作权侵权物的归属并不是必须。从这个角度而言,即使法律不认可从添附角度解释著作权侵权物,也不会损害著作权人的合法权益,更不会对社会的正常运行产生太大的影响。

著作权侵权物并不契合所有权取得中添附制度所蕴含的前提。通过添附制度解释著作权侵权物也就不是著作权法所必须。从法律制度的保守性和稳定性出发,著作权法中也不宜直接规定添附制度。但通过添附理论解释著作权侵权物仍然是可行的、具有积极意义的,其作为一种学理解释仍然有一席之地。例如通过添附理论明确著作权法第54 条中的“特殊情况”的范围;通过添附理论保护著作权侵权物使用者的交易安全等。所以,通过添附理论的解释,仍然可以发现目前著作权侵权物司法处置的规则有较多可完善之处。

(二)添附的种类与著作权侵权物

添附一般包括加工、附合、混合三种形态。这三种形态也主要针对有体物和劳动而言,并不能严格适用于著作权侵权物。即使作为最接近的为加工23经常举的加工的示例为“板添画”,即在他人木板上作画,该画可能会涉及著作权,但也和本文所涉及的著作权侵权物有一定距离。参见【古罗马】优士丁尼:《法学阶梯》,徐国栋译,中国政法大学出版社 2005年版,第 129 页;徐国栋:《画落谁家?——处理用他人材料绘画问题的罗马人经验及其现代影响》,载《法律科学(西北政法大学学报)》,2011年第3 期,第122-131 页。,也往往和本文所称的著作权侵权物相差较远。也有学者以专利为例,将添附理论适用于知识产权,并区分了专利加工、专利附合和专利混合。24参见陈家宏:《专利添附问题探讨》,载《知识产权》2013年第5 期,第44-51 页。但依据传统的添附理论,添附中涉及劳动的都应适用加工的规则,附合和混合都应排除劳动。25参见王利明:《物权法研究》,中国人民大学出版社2007年版,第488 页。所谓专利附合和专利混合,严格的说都只属于加工。而加工中所经常涉及的确立所有权归属的材料主义与加工主义26材料主义,即萨派,认为材料所有人应取得新物的所有权;加工主义,即普派,认为加工者应取得新物的所有权。目前各国多采折中说,例如法国以材料主义为原则,以加工主义为例外;德国以加工主义为原则,以材料主义为例外。参见王利明:《物权法研究》,中国人民大学出版社2007年版,第492 页。,也无法适用于知识产权。

著作权侵权物乃至在整个知识产权法中对添附理论的适用,首要目的在于可以通过添附理论实现物尽其用,解决司法裁判中的难点问题,而不是将整个添附理论套用在知识产权法之中。从这个角度而言,著作权侵权物上适用添附理论,虽然说是适用,但更多的是借鉴。尤其是加工、附合和混合三种添附的具体形态而言,既没有适用于著作权侵权物的可能,也没有适用于著作权侵权物的必要。

(三)主要价值的判断

添附理论视角下,判断新物的归属时,常见的规则是归属于提供主要价值或做出主要贡献的人。但有时遇到的情况是,不同主体对新物提供价值的大小难以判断。该问题在非法演绎作品的权属判断讨论中更为常见。毕竟,原作品的价值与行为人侵权的“贡献”相比较,难以得出大小之别。为了解决该问题又不得不引入共有制度。27参见刁舜:《添附理论视角下的非法演绎作品保护研究》,载《电子知识产权》2016年第8 期,第24-33 页。加之行为人非法演绎、修改他人作品有侵权的过错存在,非法演绎作品中适用添附理论则不免显得牵强附会。

著作权侵权物上适用添附理论,较好地避免了前述弊端。一方面,对于盗版书籍、侵权包装等常见的侵权物而言,著作权人的作品明显提供主要价值,侵权物可以依据添附的规则改变物权的归属,著作权人可予以销毁;对仅局部侵权的书籍、产品等侵权物而言,著作权人的作品并非提供主要价值,则不改变侵权物的归属,成为“特殊情况”,避免被销毁。难以区分价值大小的情形,其实在司法实践中并不常见。另一方面,行为人实施侵权行为本身就有过错,行为人因为过错而受到惩罚,失去侵权物的所有权,也是应有之义。

如果说添附的前提与种类,对著作权侵权物适用添附理论产生了较多局限,那么在主要价值的判断上,著作权侵权物适用添附理论的影响并不明显。即使对添附的前提与添附的种类所产生的相应局限,著作权侵权物适用添附理论仍然具有不可替代的作用。

五、结语

直接将物权制度中的添附理论照搬到知识产权法中,是不可行的,也是没有必要的。知识产权法中适用添附理论,既要考虑理论体系上的一致性,也要考虑对知识产权制度的积极意义。对著作权侵权物而言,其理论体系上的一致性和积极意义都较为符合适用的条件。

理论体系的一致性方面,添附理论可以较好地“兼容”著作权侵权物,使著作权侵权物适用添附理论成为可能。积极意义方面,通过添附理论,著作权人原则上可以取得侵权物的所有权,实现物尽其用,在不损害行为人利益的前提下扩大了著作权人权益的保护。此外,著作权侵权物适用添附理论,也有助于明确其司法处置中的“特殊情况”,有助于维系侵权物使用者所期待的交易安全。