砚边迷途(选章)

赵雪松

谢无量好赌,赌是人性——这人性有时藏得很深,也最为中正,甚至是底色。年纪轻些时读谢书法,读不出好来,也不知于右任为何推崇他。天命之后,谢字触动我愈来愈深,我亦学会睁开另一只眼,从人识其字。谢字之好,或不因其天然如婴儿,而是在文人字里,涌出淋漓的元气(这元气明清以降已少见),且文质互不相伤,就像他的好赌与他的诗文学问互不相伤。盖曰:大凡好的艺术家,都有些毛病。这些毛病,与人性根本相连。

帖是生命的前半生,碑是生命的后半生;帖的前半生才情縱逸,碑的后半生境界苍朴;历经风雨和时空剥蚀,帖到达了碑。有小厮将后半生提到前半生过了,心之化育,亦无不可能而能之。

在中国古代,“二王”书法同时获得两种存在形态:一是艺术的存在,二是文化权利的存在。而从艺术存在向文化权利存在的渐变,是艺术逐步被意识形态化的过程。那么,作为纯抽象艺术表现形式的书法,也能被意识形态化吗?答案是肯定的,事实是,不仅能,而且做得相当完美。自此,我们可以从中感悟到中国文化的强大和奇妙。

“二王”书法的文化权利被官方赋予,其权威道统的性质深嵌于传统文化的肌理之中,并逐步被放大,直指文化秩序、思维,乃至人心情感。意识形态之所以选择“二王”书法作为主流文化意识的一个象征符号,并共谋了绵延千年的文化奇迹,乃是由“二王”书法的审美情趣和艺术表现方式所决定的。在我看来,“二王”书法所带来的文化语境,至少在以下几个方面为官方意识形态所需要:高雅的士大夫式的审美基础,绝无丝竹之乱、粗头乱服的法度精神,无处不清晰、清醒、光明磊落、端庄正派的艺术人格,等等。这一切都暗合着《论语》的精神,成为伦理文化秩序之道德基础的一个光彩照人的部分。

权利和被权利驯服、培育的社会文化心理,塑造了处于时空中的“二王”书法,其结果是:“二王”书法变得孤绝、神秘,成为不能被怀疑、不能更改和不能被超越的绝对神话和至高无上的绝对权威,并深深哺育着大众的倾慕、忠诚与向往之心。即便到了当代,对于书法的学习与创作呈现多元格局的状态下,在“二王”书法面前,人们的心理还能感觉到那份岌岌可危和小心翼翼,甚至自我否定和自我取消。人们自感难以超越“二王”书法的高度,不仅因为“二王”书法所指涉的是书法艺术唯一正确的道路,还因为“二王”书法所指涉的不可超越的文化权利。

对于书法艺术的学习者和创作者来说,传统始终是一把双刃剑悬在头顶。传统问题之一再凸现,较之过去几千年的文化时空,来得更为尖锐和不能回避。因为中国正在经历剧烈的文化转型的痛苦。书法,作为古老的传统艺术形式,它所面对的传统问题就更为复杂,也更为直接,更敏感地刺激着书法创作者的心灵和认知。正因为如此,人们在描述中国当代书法现状,或表达对书法发展之期盼的时候,其话语方式变得敏感、小心和无奈。“在传统的基础上创新”成为一种标准的言说方式和态度。其实,细量这种方式就会发现其中的苍白无力和暧昧不清。什么是传统、怎样理解传统的问题便很容易地被遮蔽了。

我们总是过于狭窄地谈论传统,把传统隔绝在几位书法圣贤艺术构成上的细枝末节,比如笔法、造型、章法等等,甚至把能临写几笔古代的法帖当作对传统学习的全部过程。过于实用地对待历史文化遗存的态度,正好将传统肢支解。

我认为,在对待传统的认知上,可以分为两个大的可以相互联系的方面:一是在总体上对传统文化的学习和感悟,二是对于艺术本体的认识和把握。中国的传统文化是一种感悟性很强的文化,它的精神蛰伏在具体的器物之下,又升腾之上,形成一个形而上的场。它互为表里,相互联系。比如儒道释的联系,性情、人格与艺术本体的联系,各种艺术门类之间的联系,艺术表现上个性与度的联系,等等,都需要我们在学习中用心感悟、体察和化解。只有在这种相互联系中,感悟到传统文化精神的血脉和气质,才不会使我们走入片面以及理解和认知的歧途。在对于书法传统的认识和把握上,首先应该强调出自我的性情和禀赋,找准具体的传统资源并开掘这种资源。不仅要研究艺术个案,也要研究书家的思想情感、人生遭际和社会生活。应该说,对传统艺术资源的认识,历来有大而化之的倾向,我想强调的是,每一个个体对于资源都有不同的要求,同一资源并不适宜于所有人。只有找准属于自己的资源,学习、开掘、贯通,并转化为自己的创作能力,形成自己的书法语言,才是实现向传统学习,并创造自己的传统的清晰之路。

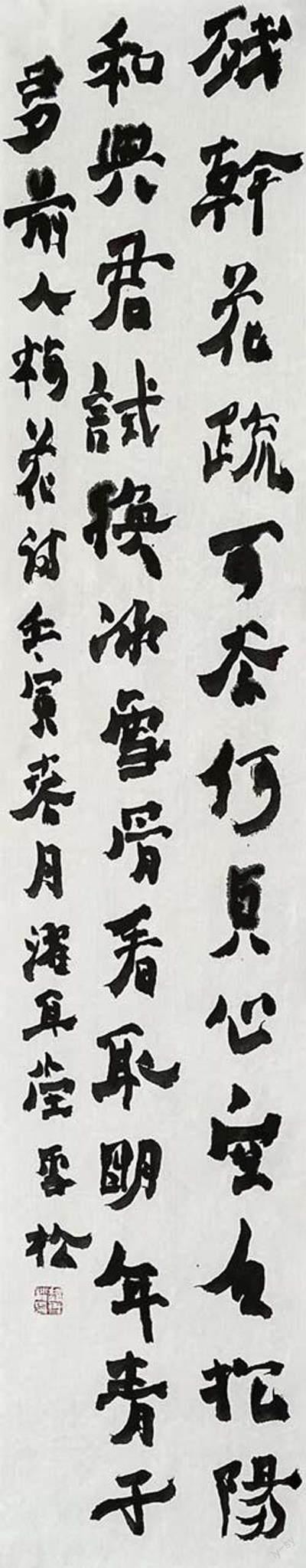

何谓人书俱老?没有碑的渗透难以臻此至境,因为碑就是人——它的临风沐雨,它的风化剥落,就是人的沧桑、坎坷、追寻和对于骨气的保持,终至破败但生命的痕迹依然,或者说更加深刻。我们也可看到以帖学面目而臻此境者,但细追问,无一处没有碑的参与、融合。决定人书俱老之境的,首先是人的锤炼、人的解放、人的品质、人的境界,其次才是书与人的命运的深刻勾连。