历史画图式的创新

德国画家安东·冯·维尔纳(Anton von Werner,1843—1915)的画作《德意志帝国宣言》现在最常见的版本是1885年的第三版。经过三个版本的修改和调整,画家将视觉中心从威廉皇帝过渡到俾斯麦首相。本文对这幅画各个版本的构图和人物安排进行剖析,揭示历史画创作的构图特点,并解析其图像元素的隐含意义,揭示画面中体现的普鲁士国家意识形态,以期推进国内学者对德国19世纪学院主义、历史主义绘画的深入了解。

0 作者简介

德国画家安东·冯·维尔纳,1843年出生于德国法兰克福。1860年起,他在柏林的普鲁士艺术学院学习绘画。一年后,他在卡尔斯鲁厄美术学院继续学习。19世纪中后期,欧洲出现历史主义,各国画家开始摆脱古典题材,转向创作以本民族为主题的历史画。1865年,维尔纳多次访问巴黎,认识了安格尔、德拉克洛瓦、梅索尼埃等法国画家。后在罗马认识了安塞姆·费尔巴哈。作家舍费尔也成了他的密友,介绍他认识了巴登大公和他的妻子。

1869年11月,维尔纳游学返回巴登,不到一年,普法战争爆发。1870年10月,巴登大公派他前往普鲁士王储指挥下的第3军团参谋部,这为他日后描绘德国历史主题的油画积累了生活经验。这一时期,他画了不少歌颂德意志崛起的历史油画,尤其是《德意志帝国宣言》的各版创作,使维尔纳声名鹊起。1873年,维尔纳被任命为柏林学院教授;1875年,担任柏林美术学院院长,职业生涯达到了顶峰,并深深影响了门采尔、利伯曼等画家。

1《德意志帝国宣言》的创作

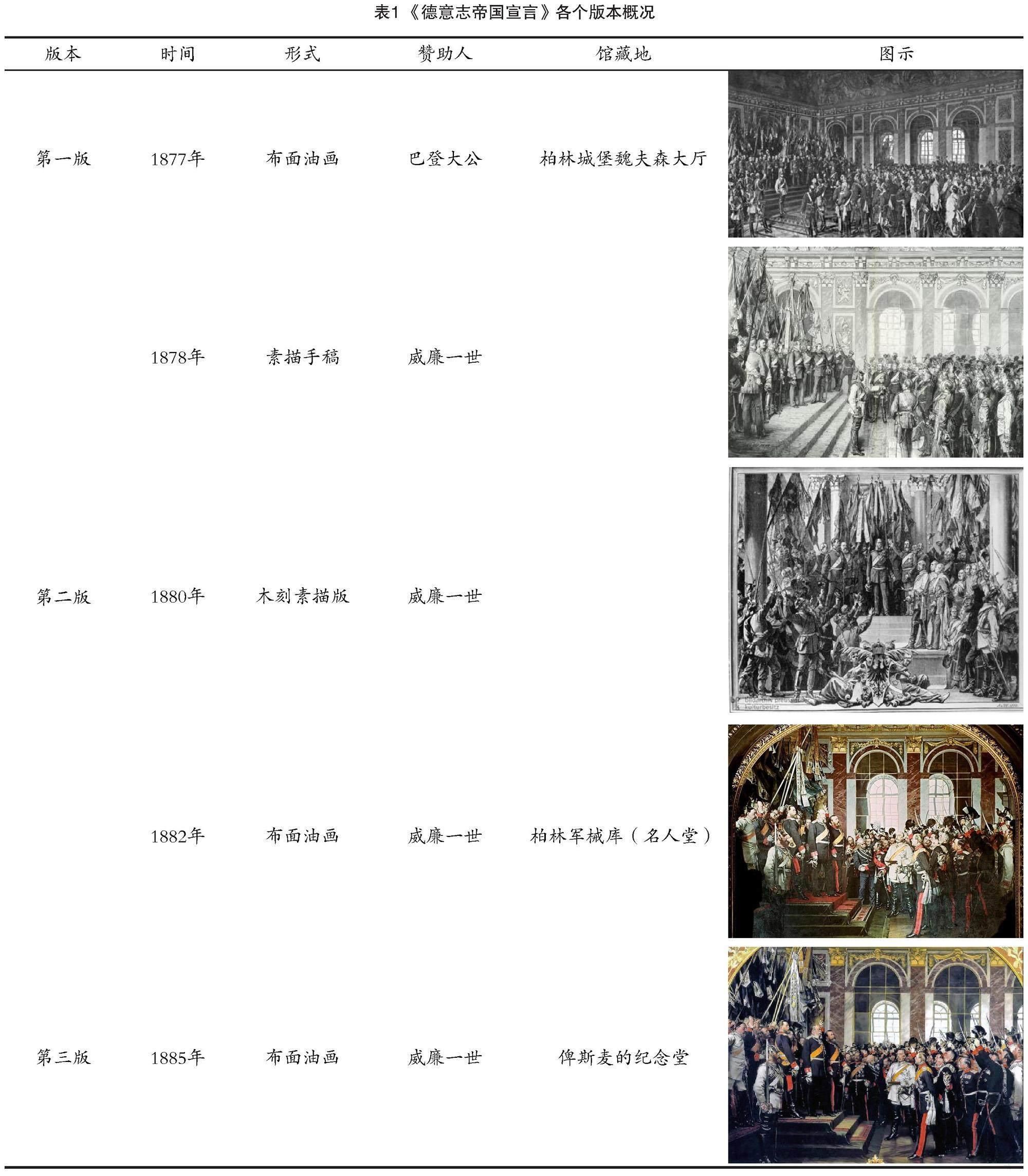

1871年1月18日,威廉一世在凡尔赛宫的镜厅被加冕为德意志皇帝。之所以特意选择这个日期,是为了纪念1701年1月18日腓特烈一世的加冕日。《德意志帝国宣言》是维尔纳创作的一幅历史题材油画,描绘了普法战争期间德意志帝国在凡尔赛宫成立的这一重大历史事件。这幅重大历史题材创作有不同的版本,且不同版本在构图方面有很大不同,其中1885年版因频繁出现在教科书中,成为“德意志帝国建立的典型形象,并从此成为该时代的视觉代表”(见表1)。

1.1 创作过程

第一版:《德意志帝国宣言》第一版是在巴登大公资助下完成的。1871年1月,在即将举行“皇帝宣告”仪式时,维尔纳受命将“在凡尔赛宫宣布德意志帝国成立”这一历史事件,用素描记录下来。维尔纳又为其他重要人物创作了肖像。1872年,巴登大公委托他画一幅表现《德意志帝国宣言》的油画,作为送给威廉一世的生日礼物。维尔纳画了六年,终于完成。但该画在二战中被毁,仅剩黑白照片。

第二版:1875年后,柏林军械库被改建为普鲁士名人堂。“名人堂项目”则是42位艺术家参与的项目,旨在颂扬勃兰登堡-普鲁士的赫赫军功,与中国东汉的云台二十八将图类似。项目始于1877年,柏林军械库向维尔纳订购了第二幅《德意志帝国宣言》,1882年最终完成,是装饰在墙上的一幅镶嵌画,与另一幅代表1701年《腓特烈三世加冕》的作品形成了双联画。

第三版:1885年创作的第三版,是威廉一世献给俾斯麦的生日礼物,收藏在俾斯麦的纪念堂中。在装饰外框上还注明了捐赠者威廉一世的名字。这也是现存唯一一幅油画。这幅画因频繁出现在各国历史教科书中而变得最为出名,已经成为“德意志帝国建立的典型形象”。不少历史学家将这幅画描述为一部现实主义的宣传画,指出作品强调德意志沙文主义。

1.2 图式来源

1877年,维尔纳创作了《马丁路德的宣讲》(图1a),可以看出画家对重大历史题材创作的构图已经游刃有余,图式和表现手法都很成熟,这对后来的《德意志帝国宣言》(图1b)创作产生了一定的影响。其中,背景有三扇窗户,左侧的高台和右中的主要人物以及周围人物圆形环绕,并注视着左侧高台的领袖人物。但通过降低领袖人物颜色对比,削弱其视觉注意力,而二号人物马丁却得到了加强,且位于右侧黄金分割线上。这一构图手法被运用到第二版、第三版的《德意志帝國宣言》中。并且,这幅画人群同样以V字形排开,处在黄金分割线的两人面向中间,把视觉引导到中间部分,使画面的视觉中心更加集中。

2《德意志帝国宣言》的构图变化

2.1 第一版

1871年1月10日,画家受巴登大公邀请来到宫中,开始进行场景草图和人物手稿。维尔纳画了各邦国代表和众多军官大概二十多人的形象草图,并与王储、俾斯麦以及德皇威廉一世建立了良好的私人关系。为了将这幅画融入柏林宫白厅墙壁的建筑结构,维尔纳将最初的方形草图进行大幅修改,换为横向矩形构图。这幅画画了6年,最终在1877年皇帝80岁生日之前完成,是一幅大场面的群像,威廉一世选择挂在柏林宫大厅白厅最显眼的地方。这幅画从构图看,画家选择了俯视的构图,视角略高于视线水平,这使观众能够以俯瞰的角度观看这个场景。人物的面部、头盔和制服被从前面射入的日光照亮,画面气氛强烈,表现了凡尔赛宫的辉煌;采用对角线构图,使画面能够容纳更多的人,观众更具有现场感。除此之外,画面安排人物较多,这些人被展示为真人大小,强化了视觉效果。画面缺少视觉中心,观众的视线被引导到画面左侧边缘的两个台阶上,使得观众可以看到威廉一世。

但这一构图也存在缺陷,即画面人物太多,皇帝和首相等重要人物不够突出,视觉中心不够集中。虽然构图不够完美,但这一版中台上的王公皇室、胸甲卫兵和背景被第二、第三版引用。

2.2 第二版

名人堂项目开始于1877年,该项目由普法战争战败国法国的赔偿金支付,维尔纳1878年创作了素描手稿,1880年创作了木刻素描稿,1882年完成第二版油画稿。从草稿和成稿的对比中可以发现,这一稿的构图变化很大。

2.2.1 1878年的素描草稿

1878年的素描草稿中,画家依然遵循了第一版的大场景、小人物的思路,毛奇元帅和台阶下方的人物特征并不明显,但整个构图以及背景的三个拱形落地窗户被后期沿用,空间上在第一版的基础上向左倾斜35度,使得观众以侧面的视角观看这场典礼。素描稿构图采用2/1的背景,这一构图被1882年版和1885年版所借鉴,后来的创作基本保持了这一图式。台上卫兵、俾斯麦的形象已经出现,但画面人物较小,俾斯麦前面的两个人遮挡了他,使得其形象不够突出。

2.2.2 1880年的木刻素描版

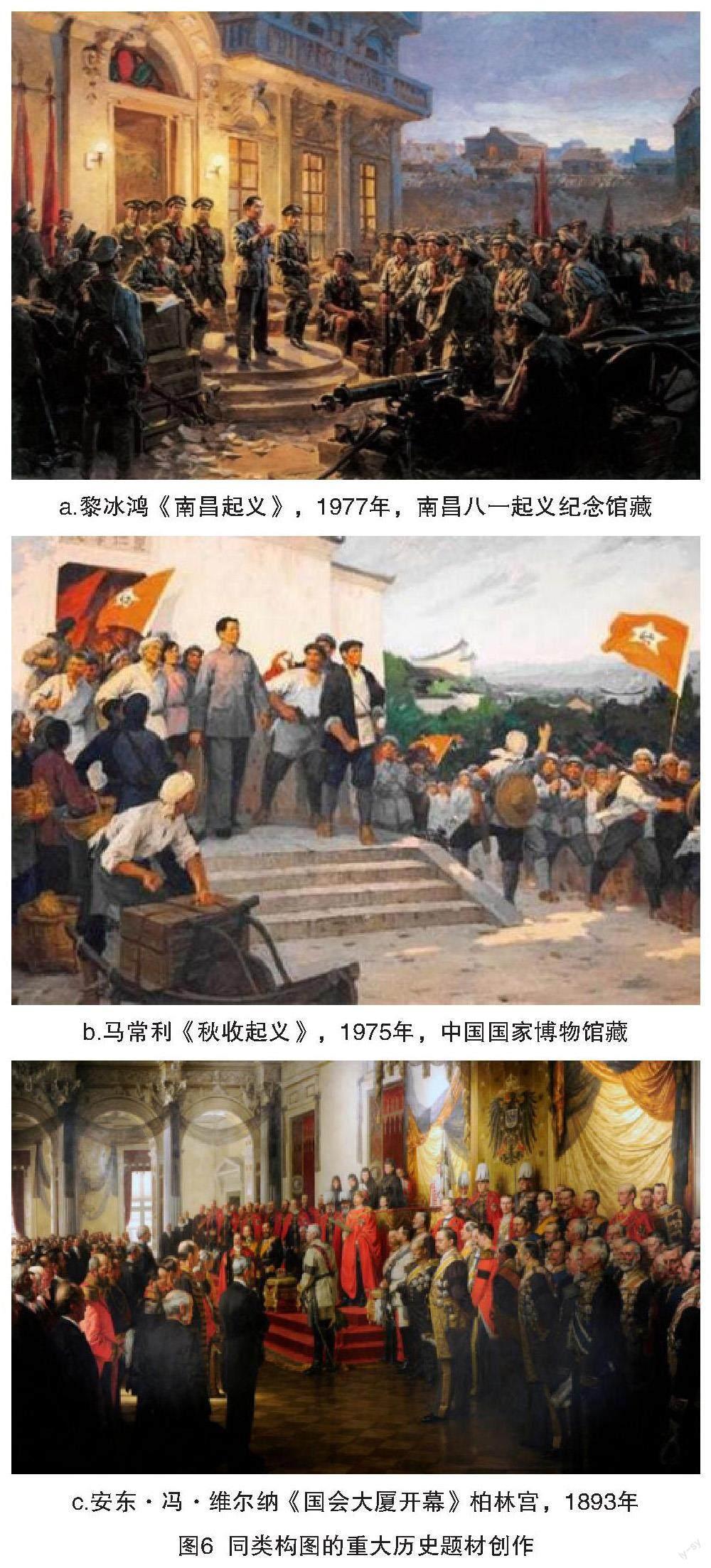

1880年的木刻素描版采用正面构图,镜头进一步拉近;画面以人物为主,没有凸显背景凡尔赛宫镜厅的特点;画面采用三角形构图,是最具稳定性、凸显皇帝权威的一版。皇帝威廉一世位于中上方台阶上,周围人群高呼,但动作过于浮夸,较为失真;俾斯麦穿白色制服,但目光没有看皇帝而看向左边,使其显得过于高傲。这一稿虽然没有被画成油画,但是部分人物的动态被用于后来的版本,如:巴登大公挥手高呼,皇帝安然站立,俾斯麦拿着宣言稿、穿白色制服,毛奇元帅向左侧面站立,军队举起刺刀和步枪等,都被二、三版采用。

2.2.3 1882年油画稿

如图2,第二版油画稿明显沿用了1878年素描稿的构图,构图采用中近景,画面更加饱满,人物更加突出。首先,为了适应名人堂的空间,维尔纳大幅度修改了第一版的画稿,从远景变成了近景。原因很简单,该角度能尽可能多地容纳1871年该历史事件在场的关键人物,是唯一既符合历史又能最大限度保留关键人物的角度。

其次,从这个角度看,在场的人以俾斯麦为界,自然地分成了两个群体:一群是站在台阶上的人,他们是建立德意志帝国的各邦君主,另一群是台阶下的人,他们是军队的高级将领。他删掉了当时在场的大部分人,把画面集中围绕在皇帝身边的少数几个人身上,俾斯麦的形象更突出了。

第三,这样做自然而然地把俾斯麦放在了画面的中心,缺点则是在俾斯麦和各邦君主之间将出现一个尴尬的空白地带。这段空白会破坏构图,于是维尔纳在俾斯麦右手边添上了两个非常抢眼的人物,这就是彼此握手以示兄弟和战友之情的一位普鲁士将军和一位巴伐利亚将军。就是说,这幅画也突出显示了普鲁士和巴伐利亚这两个南北德意志邦国之间的团结。

第四,1878年素描图虽然是黑白的,但也能从画面色彩深浅看出俾斯麦穿的军服不是白色的,他制服的颜色和周围的将军们反而是一样的,这使得穿着和其他人一样制服的俾斯麦被深色制服的海洋淹没了。为了解决这一问题,第二版中画家让画中的俾斯麦穿上了重骑兵白色制服(这其实与历史不符),这样在一片深色军服的海洋里,俾斯麦就被凸显出来。

第五,人物也比之前更加精简,省去了许多军官,突出了俾斯麦的位置;台上与台下人群,形成了V字形的排列,沿用了《马丁路德的宣讲》的构图形式,为第三版打下很好的基础。背景落地窗采用的颜色对比强烈,甚至有点喧宾夺主。这一版本代表画家新古典主义语言的成熟。

2.3 第三版

第三版是1885年皇室送给俾斯麦庆祝他七十大寿的礼物。和1882版对比,这一版几乎是复制了1882年的画作,只是做了一些小的修改。

第一,与1882年的第二版相比,红色地毯改成了黄色,背景天窗的对比度削弱,使得画面更加透亮,空间感更强。

第二,在俾斯麦左边加入普鲁士陆军大臣罗恩。威廉一世坚持把不在场的罗恩放在画中,因为他也是帝国的“三駕马车”之一。这种处理手法类似拿破仑要求大卫在《拿破仑加冕》中画出缺席典礼的母亲莱蒂齐亚·波拿巴一样。另外,为了凸显罗恩,削弱了哈特曼和布卢门撒尔握手的形象。

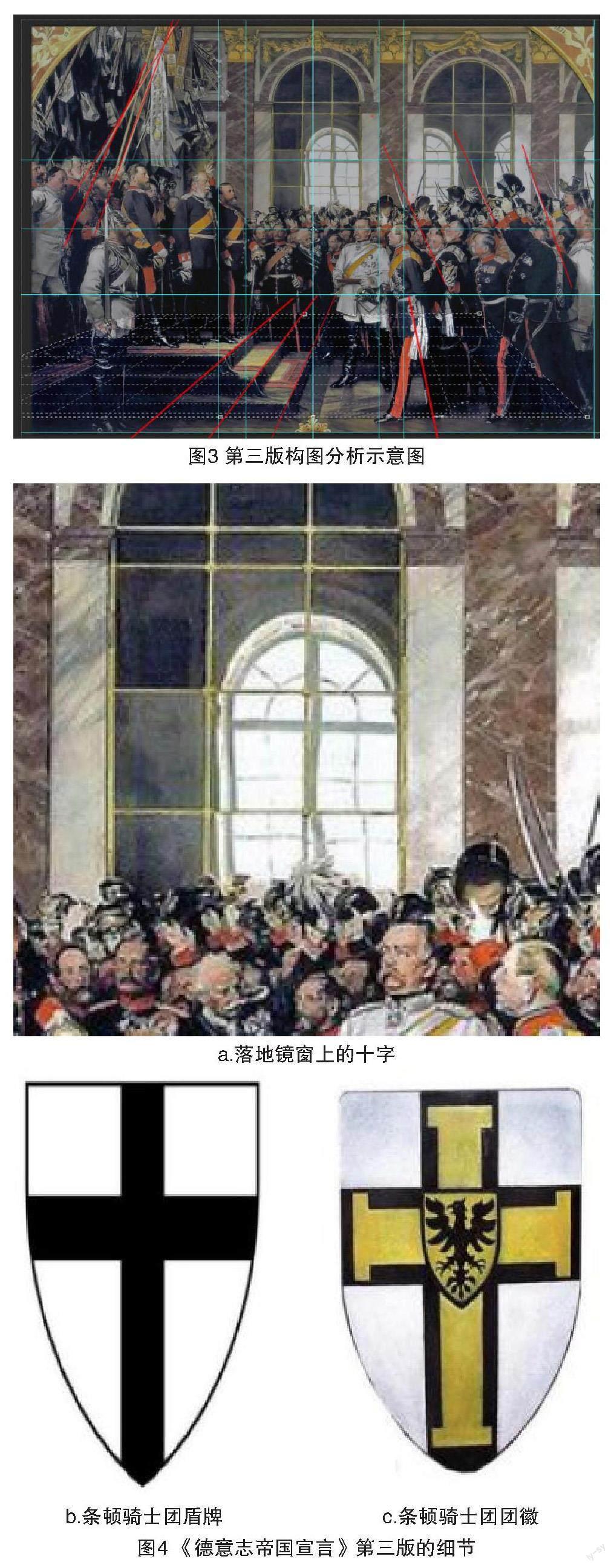

第三,在图3这一版中,画家最具创造性的构图手法在于他将国家领导人物置于画面中非视觉中心的位置,这在其他国家的相似题材作品中是很少见的。如法国的《拿破仑加冕》、苏联的《列宁宣布苏维埃政权成立》、美国的《华盛顿横渡特拉华河》,都是把国家领导人物作为作品中心人物,这也是人们的普遍共识。鉴于这是一幅送给俾斯麦个人的画,并不代表帝国官方的历史记忆,因此俾斯麦的位置显眼也无可厚非。

第四,在构图的中心,俾斯麦的白色制服吸引人的眼球,而不是正式出现在聚光灯下的威廉皇帝。这幅画的构图是经过画家的深思熟虑和精密计算的,画中四位最重要人物:皇帝、俾斯麦、巴登大公、毛奇,都位于左右的黄金分割线附近,横向中线正好位于俾斯麦和胸甲卫兵的眼睛上。在他们身后,是其他挥舞着带刺的头盔、剑和军刀的将军,位于画面的三分之二下方,而地平线正好接近下三分之一横线上。

第五,视觉引导性的表现手法在画面中也出现很多,这些引导性很强的线条都朝向中间,使得画面视觉中心和空间感被强化。如,在画面左边的旗杆与右边士兵的挥刀朝向都朝向中间,形成倒V形,前方的胸甲卫兵的长刀笔直向上;同时中下方的三级台阶和地板的透视线也加强了这一点,形成了隐含的辐射线,面向视觉中心俾斯麦;背景落地窗户形成了很多竖长井字形线条。

因为二战破坏了其他几幅画作,俾斯麦的这幅家藏作品(第三版),就成了硕果仅存的一幅,于是成为今天的人们对该段历史的典型印象。尽管所有这些画作都是由目击者制作的,但它们并不是代表该事件的“照片”,而是经过艺术的加工。维尔纳创作的三版《德意志帝国宣言》,构图有很大的变化,画面人物由1877年的140人,到1882年二版、1885年三版减少到不到30人。画面从以皇帝威廉为中心,到以俾斯麦为中心,还添加了重要人物罗恩。尤其是维尔纳采用了和《拿破仑加冕》相似的手法,即不是描绘仪式的最焦点时刻,而是选择了首相俾斯麦做完宣言后,巴登大公大声欢呼的时间点。这些并非完全是画家自己的安排,也含有高层的决定,由此可见,艺术性的构图与客观场景相结合,共同构成了最终的画作图像。

3《德意志帝国宣言》的图像学分析

3.1 图像含义:凡尔赛宫——屈辱的地点

第一,《德意志帝国宣言》作为开国典礼,最特殊之处是在交战国法国的心脏凡尔赛宫镜厅举行的。当时普法战争并没有结束,巴黎围城战正在进行,郊外的凡尔赛宫已经变成德国占领军前线参谋部和野战医院,宫内摆满了躺满伤员的病床。巴黎德国历史研究所的马利克·科尼称,凡尔赛宫是当时德国总参谋部的总部,在交战国的首都王宫成立帝国,也暗喻了对法国干预德国统一的报复心理。

第二,凡尔赛宫镜厅,以17面由483块镜片组成的落地镜得名。它是法国凡尔赛宫最奢华、最辉煌的部分,是法国皇家陈列历史名画的场所,法国画家描绘的拿破仑战争等系列大型历史画都陈列在这里,是路易十四的寝宫和法国权贵的象征。三个镜面拱门落地窗是最大的背景,上方的墙饰融合了一些巴洛克、洛可可元素,在画面中右部分还用扭曲的倒影,表现镜窗的折射。作为德国炫耀武功的画作,画面两边的浮雕框以藤蔓为标志,写着立国之年——1871。

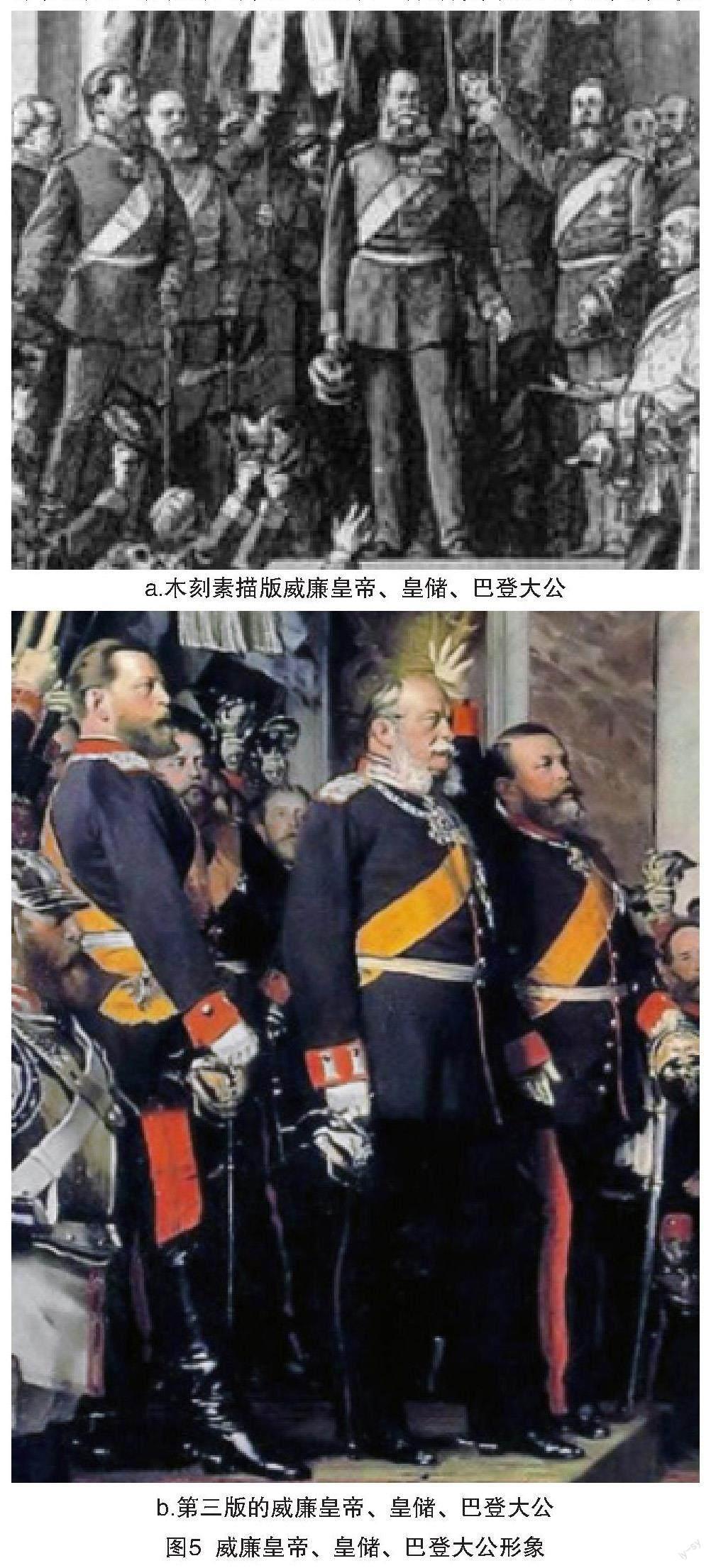

第三,如图4,在画面的中上方,画家巧妙使用窗户的栏杆,这一白底黑十字的图像映射了普鲁士前身条顿骑士团的团旗。画家把这一图像布置在视觉中心俾斯麦的上方,使得其并不显得突兀,窗内金边与白底黑十字与条顿骑士团徽相吻合。白底黑十字图像在当时,被视为象征德国民族的图案。

值得注意的是,《德意志帝国宣言》这幅画本意在为子孙后代传递新帝国和新时代的辉煌,然而,与赞助人和艺术家所期望的凯旋形象相去甚远,这一场景在两次世界大战后的背景下,被解释为侵略性和军事化的表现。

3.2 人物形象:突出中心,各有深意

3.2.1 主角俾斯麦

俾斯麦身材魁梧,站得笔直,胸前挂着大蓝徽十字勋章,这一勋章事实上是在德国建国后1884年获得的。他目光冷静地看着台上的皇帝,眼睛正好位于横轴的正中间,左手位于画面的黄金分割线上,与观者处于同一视线水平。他双腿分开,穿着直达膝盖的长筒靴,呈直立姿势,双手拿着已经宣告完的帝国宣言,且左手握半拳拿着金属头盔的尖端。首相俾斯麦是画面真正的主角,人群的间距暗示他和内阁长期矛盾和较为孤立的位置,他是画面中唯一手中拿着两样东西的人。宣言象征他对帝国的规划,而头盔这一防御装备,暗示了俾斯麦身为“铁血宰相”肩上承受的重担。

事实上,1871年,俾斯麦在凡尔赛宫穿的是一件蓝色的枪式外套,并且比画上更加年轻,而白色制服是立国之后的首相制服之一。画家采用白色制服,使得画面的真正主角看上去不是皇帝而是首相。当1882年8月8日名人堂绘画项目完成后,俾斯麦本人并不满意,他希望画作更还原历史事实。同时,画面突出俾斯麦也遭到许多人反对,然而威廉皇帝默许了画家的安排。画家追求一种高于现实的真实,这种艺术的真实超过了现实的真实。离俾斯麦最近的是毛奇元帅,是普法战争计划的制定者,胸前佩戴大铁十字勋章,身体前倾,是所有人中步伐跨度最大的,是除皇帝之外唯一没有被遮挡住的人,隐喻他战略主动和速战进攻的思想。三大统一战争的规划和军改正是由俾斯麦、毛奇、皇帝三人制定的。第二版和第三版的毛奇形象均来自1880年木刻素描版。

3.2.2 其他人物形象

帝国成立大典是皇室、大臣以及各种势力派系团结的象征,所以画面中(见图5)出现了巴登、巴伐利亚、萨克森三个邦国的代表,暗示了他们对于国家成立的重要性和各邦国的团结。为了平衡各地势力和凸显中心人物的需要,画家巧用构图手法,让台下所有人的目光朝向左侧台上的皇帝威廉一世。为了突出皇帝的身份,他将威廉一世画成台上唯一没有被遮挡住的人,和几乎所有人一样穿军装,头上还有微弱的金光。皇帝右边的女婿巴登大公,带头高呼威廉皇帝万岁,他的灰棕色胡子最多,与皇帝的距离最近。他以皇帝女婿和邦国君主的双重身份,参加了凡尔赛宫的加冕仪式。同时作为画家的引荐人和出资人,画家为其安排了在画面中挥手高呼的重要角色。在所有版本中,巴登大公高呼的动作一直没有变。台上都是带着黄色绶带的皇室成员,左边是帝国皇储腓特烈三世,他是日后1888年的“百日皇帝”,也是画家的直属长官之一。画家通过温和的形象暗示了他对自由派政策的支持。台上人都身穿普鲁士蓝高领军服和长裤,外套上有金色纽扣和肩章。后面是拔出军刀、挥舞头盔的人群。萨克森代表穿白色制服被排在右一。萨克森是北德意志联邦第二大王国。萨克森的重要性还在于,他是英国王室的前身源头,维系着英国外交的关键渠道。

画面构图采用了法国画家大卫的《1804年10月5日军队在五月广场向皇帝宣誓》中后方台下士兵向皇帝举手高呼的场景图式。左前方的白色制服胸甲骑兵的眼睛和俾斯麦的眼睛在一条线上,手持普鲁士长刀,身板笔直地站立,是画面中唯一佩戴军盔的人。在这幅画中,参加仪式的每个人,包括皇帝都穿着统一的素色军装,这与当时欧洲为了指挥方便,军人穿鲜艳军装不同,凸显了德国的现代性,但仪式上看不到文官和其他阶层,充分凸显了普鲁士军国主义的色彩。

这个画面的焦点是宣言,即大臣们对皇帝称号的争论——“德意志皇帝”与“德国皇帝”之争,巴登大公欢呼“威廉皇帝”避免了这一称号的争论。而画面描绘了这一瞬间性,也是维尔纳的创新之处。这幅画的特殊之处还在于,如此重要的开国典礼上没有出现任何教皇和主教,这与北德意志人主要信仰新教达尔文宗、路德宗有关。此外,俾斯麦在此时正大规模打压天主教会势力,因此,典礼中去宗教性的特点是很突出的[1]。

3.3 画面色彩:匠心独具

在色调上,19世纪80年代出现的国际印象主义潮流广泛影响了各领域艺术家。维尔纳1880年后的作品也逐渐改变了以前古典酱油色的方式,采取更加和谐透亮的颜色。这幅画以德国国旗的三个主色——黑红黄作为主色,也是画家的创新之举。画面的主色是黑色制服的人群,加上黄色的绶带和厅内镶金的花边,于是毛奇裤腿上的红色成为纯度最高的色区,这使得画面下方暗色为主的区域活了起来。

在国家重大典礼题材画作创作上,大量使用深色也是极其少见的,也是这幅画的特征之一。与其他开国典礼题材画作创作不同之处在于,画家以国旗的基本色作为画面主色。同时,下方统一的普蓝色、黑色使得画面更加凝重,突出了仪式的严肃性和庄重性。1885年第三版的背景比1882年更加平面,目的是通过削弱色彩对比,达到突出主要人物的目的[2]。

4 结语

维尔纳在19世纪末的画坛享有很高的声誉,是德国威廉时代的主要画家。作为宫廷和上流社会的肖像画家,维尔纳创作了大量关于历史事件和政治生活的画作,是德意志帝国建立的参与者和见证者。这种对史诗题材的歌颂和对尽善尽美的画作的追求,代表当时德国主流审美。《德意志帝国宣言》是德国新古典主义绘画的代表之一,也是各国历史教科书中常见插图,它不但具有记录历史的功能,而且其典型的构图对以后各国的主题性历史画创作有重要影响。维尔纳晚期作品中,1908年的《蒂尔加滕的瓦格纳纪念碑揭幕》和1893年《国会大厦开幕》(图6c)也使用了这一图式。通过对《德意志帝国宣言》各版本、草图之间的构图变化进行研究,可以清晰地看出,画家为了达到更好的画面效果,在客观现实的基础上进行了艺术加工,尤其是将二号人物置于开国典礼的视觉中心位置,是一个不可多得的创新之举,最终突出地表现了画面主题。另一方面,通过对《德意志帝国宣言》构图的研究,也可以发现重大历史题材创作的构图规律,黄金分割线、中线以及画面对角线的运用可以对画面形成视觉引导作用。国内不少历史主题性画作中也采用类似的图式,成为主题性创作的典型图式。如画家黎冰鸿《南昌起义》(图6a)和马常利《秋收起義》(图6b),也是用中心人物站在三级台阶上,被人群环绕且注视着,一般中心人物位于黄金分割线上,分成台上和台下的3组人物,二分之一的背景分界线的构图形式[3]。

当时摄影技术已经普及,维尔纳看到了绘画的主观性,尤其是在主题创作方面,绘画可以通过构图和对透视、解剖学规律的把握引导画面视线,从而达到强化所描绘历史事件的庄严性、仪式性的目的。维尔纳以描绘德意志统一战争和重大会议事件的历史画和战争场景画闻名。为了准确再现事件中的参与者,他在绘画中对人物的动作和服装进行了详细的描绘,因此,留下了数百名同时代人的肖像,这些也是学界进行相关历史研究的重要素材。可以说,维尔纳的一生,伴随着德意志帝国的崛起、成立和衰亡。1915年1月,维尔纳在柏林去世,享年72岁。

引用

[1] 余斌.施穆勒纲领与德国历史学派评析[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2022,34(3):1-8.

[2] 李世隆.重温德国历史上的文化斗争[J].德国研究,2005,20 (1):61-64.

[3] 霍晓卫,阎照,张晶晶.德国历史城镇遗产保护[J].中国名城, 2018(12):65-72.

作者简介:张翔宇(1995—),男,江西南昌人,硕士研究生,就读于中央美术学院。