不稳定斜坡稳定性及防治策略探究

唐华

[关键词]不稳定斜坡;稳定性;防治

1. 善家铺社、赶羊口社不稳定性斜坡基本情况分析

1.1 地理位置

项目区位于定西市渭源县大安乡大涝子村善家铺社、赶羊口社所在地,附近有硬化乡道,与外界相通,交通便利,地理坐标:东经104°25′46″,北纬35°20′21″。

1.2 气象、水文条件

1.2.1 气象

项目区地处温带半干旱气候,雨量偏少;据渭源县气象站资料统计,年平均气温为6.1℃,最热月(7月)平均气温17.4℃,最冷月(1月)平均气温-6.9℃,无霜期166 天。年平均降水量499 mm,年蒸发量1400mm,约为降水量的3倍,最大冻土深度91 cm。

区内具有降雨集中、雨强大的特点,大雨、暴雨爆发频率1.5~2.8次/年,大、暴雨集中在5~10月,而暴雨多出现在7月;一日最大降雨量96.5 mm(1983年),小时最大降雨量50.5 mm(1996年),10分鐘最大降雨量22.0 mm(1996年)。短历时、高强度的降雨,极易引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害[1]。

1.2.2 水文

渭河发源于县城西南部的鸟鼠山,大体由西向东径流,主要由清源河、锹峪河、莲峰河汇集而成,在三河口出境流入陇西,多年平均径流量约7310×104m3/a。

项目区属于渭河流域,位于渭河支流咸河上游左岸。项目区上游流域面积17.35 km2,沟道宽度最小15 m,根据调查,2018年“7.26”定西陇西大暴雨时,洪水位置高约2.0m,过流断面积约为35 m2。

1.3 区域地质环境概况

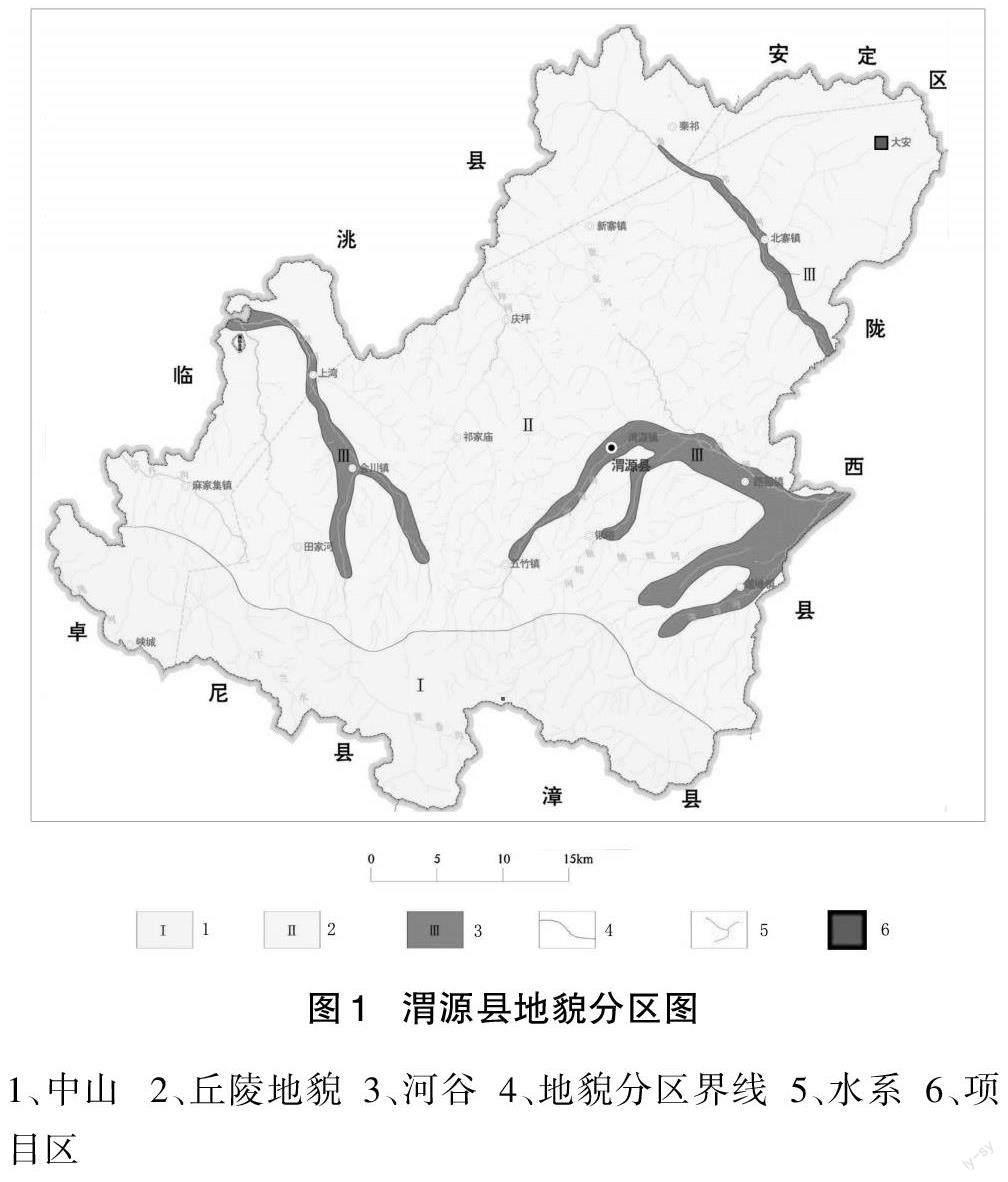

渭源县地处陇西黄土高原西部和西秦岭西延部分的交汇地带,境内梁峁起伏,群山逶迤,地势西南高,东北低,最高为南部的露骨山,海拔3941 m,最低为渭河河谷区的三河口,海拔1930 m。因受第三纪地壳上升的影响,地貌分带明显。见图1。

根据地貌的成因类型和形态特征,项目区属于构造剥蚀黄土梁峁地貌。

项目区海拔2210~2420 m,区内植被较发育,覆盖率低,以新近系泥岩基底,上覆风积黄土,山顶多浑圆、平缓,山梁呈垅岗状、长条状展布,梁峁起伏,沟壑纵横。项目区内分布出露的地层主要为第四系上更新统风积物(Q3eol)、全新统崩塌堆积物(Q4col)及部分人工堆积物(Q4ml)。

1.4 地质构造与地震

1.4.1 地质构造

渭源县地处陇西台地黄土高原西部与西秦岭地槽西端两大构造单位的交汇地带,以渭河为界,分为南北不同的两大地质构造类型。项目区附近无大的断层、褶皱等构造活动。见图2。

1.4.2 新构造运动

由于渭河两岸的强烈上升,加上黄土梁峁土体破碎,冲沟发育,沟谷深切形成谷中谷及基座阶地等现象,如秦祁河、崔家河、刘家河、锹峪河等,都形成了陡峻谷坡,为滑坡、泥石流形成提供了地形地貌条件[2]。

1.4.3 地震

项目区位于天水—兰州东西向断裂地震带的北部,地震背景复杂,活动频繁。

有历史记录以来,工作区附近发生5级以上地震6次,时间最近的是2013年7月22日甘肃岷县漳县交界地带发生的6.6级地震,震源深度20公里,震中烈度Ⅷ度,发震断裂为临潭—宕昌断裂茶埠—西江段,震后截至2013年7月30日8时,共记录到余震1066次。地震距离工作区约72 km,此次地震造成渭源县16个乡镇的217村17568户69841人受灾,直接经济损失达55392.708 万元,全县有600 户1688 间房屋倒塌。

渭源县莲峰镇地震设防烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第三组。

1.5 水文地质条件

区内松散岩类孔隙水主要为黄土裂隙孔隙潜水和河谷孔隙潜水两类。

1.5.1 黄土裂隙孔隙潜水:通过拉张的垂直节理裂缝,接受大降水,垂向入渗补给,径流途径较短,常常引发斜坡变形失稳。

1.5.2 河谷孔隙潜水:主要接受两侧季节性沟谷地表水的入渗补给及大气降水等补给。地下水水化学类型为HCO3-SO4-Ca-Na 和HCO3-Ca-Mg(Na)型,矿化度小于1g/L。

1.6 岩土体工程地质

根据项目区土体成因类型和土体结构,该区土体土主要为特殊土一大类型。

1.6.1 黄土(Q3eol)

分布于项目区内斜坡上部,厚度5.0~15.0 m,岩性以粉土为主,粒度组成以粉粒为主,占85%~90%,含少量粘粒,占10-15%,质地均匀,无层理,具有粒状架空式接触结构,具大孔隙,垂直节理发育,结构疏松,表层干燥,中下部稍湿-潮湿。湿陷系数δs介于0.016~0.029 之间,自重湿陷系数δzs 介于0.018~0.034之间,自重湿陷量ΔZS为260 mm,湿陷量ΔS为542 mm,湿陷最大深度5.5 m,依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2018)有关条款计算,判定该项目区湿陷等级Ⅱ级(中等)自重湿陷性场地。

物理力学性质:天然含水率13.9%~22.1%,重力密度1.49~1.99kN/m3,天然孔隙比0.64~1.064,液限27.3%~39.7%,塑限16.8%~29.0%,压缩系数介于0.16~0.42MPa-1 之间,压缩模量为4.61~10.87MPa,属中压缩性土,粘聚力为14.0~19.0kPa,内摩擦角为22.5°~26.0°。

1.6.2 重力堆积物(Q4col)

主要分布于上部斜坡表层及坡脚,岩性主要为含砾粉土,结构松散,孔隙发育,含少零星砾砂及大量植物根系,厚度约0.5~2.0 m之间;该类土物理力学性质不稳定,工程地质性质较差[3]。

1.7 人类工程活动

本区不合理的人类工程经济活动是诱发各类地质灾害的主要因素之一。区内主要的人类工程经济活动包括:

1.7.1 乱砍滥伐,破坏植被:本区早期植被茂盛,后期由于开垦农田,植被覆盖面积逐渐缩小,加剧了水土流失及滑坡等地质灾害的发生[4],并且使当地的生态环境地质环境日趋恶化。

1.7.2 坡脚建房及坡顶开挖整平:在斜坡坡脚地带不合理开挖建房,坡顶开挖整平,修建硬化场地,在对坡顶进行加载的同时极易造成边坡失稳破坏,引发灾害。

2. 不稳定斜坡特征

大涝子村不稳定斜坡发育于构造剥蚀黄土梁峁地貌,属土质斜坡;共发育2处不稳定斜坡,从南至北分别为X1、X2,X1不稳定斜坡坡脚分布有村民住房、乡政府、卫生院、兽医站等企事业单位,X2不稳定斜坡坡顶为大涝子村赶羊口社村民房屋及通村道路。(见图3、图4)。

2.1 不稳定斜坡形态特征

X1不稳定斜坡形态特征:X1不稳定斜坡属黄土斜坡,平面呈“S型”曲线展布,该斜坡坡高3~8 m,宽约230 m,坡体坡度约65°~70°,轴向长5~12 m,坡向约322°,延伸方向近似呈39°展布;坡脚临空,现状裸露斜坡土体较潮湿,坡体植被发育,靠近坡肩存在裸露土体,坡顶面为硬化村道,有积水地形存在。由于该斜坡以人工成因为主,坡面较为规整,部分坡段坡面岩土裸露。

X2不稳定斜坡形态特征:X2不稳定斜坡属黄土斜坡,平面呈直线展布,该斜坡坡高6~10 m,宽约60m,坡体坡度约45°~60°,轴向长8~20 m,坡向约323°,延伸方向近似呈40°展布;坡腳临空,存在地表径流流经,现状裸露斜坡土体较潮湿,坡顶面为硬化村道,有积水地形存在。由于该斜坡以人工成因为主,坡面较为规整,坡面植被较为发育。

2.2 不稳定斜坡的变形特征

区内X1 不稳定斜坡位于大涝子村西侧,坡度65°~70°,局部呈直立状;存在多处掉块、崩塌现象,局部破坏较为严重,距离现今较近的一次崩塌发生于2020年7月,斜坡失稳产生崩塌B1,B1崩塌属黄土崩塌,崩塌堆积物堆积于斜坡坡脚,崩积物方量约120m?,属于小型崩塌。斜坡崩塌直接对坡脚房屋建筑造成威胁,致使坡脚村民住房被积压破坏,坡脚堆积有大量的重力堆积物;现状坡顶拉张裂缝发育,斜坡土体破碎,结构松散。X2不稳定斜坡坡面存在崩塌滑移现象,局部破坏较为严重,致使坡顶出现拉张裂缝,拉裂破坏坡顶道路及房屋,斜坡土体破碎,结构松散,在斜坡两侧仍可见危土体。

2.3 斜坡物质组成和结构特征

区内不稳定斜坡体物质组成主要为马兰黄土及重力堆积物(含砾粉土)。马兰黄土厚度在5.0~15.0 m之间,粒度组成以粉粒为主,含少量砂粒、粘粒,质地均匀,结构疏松,具大孔隙,垂直节理发育,有自重湿陷性;坡脚分布有残坡积含砾粉土,结构松散,孔隙发育,含零星砾砂及植物根系,厚度约0.5-2.0m之间。

3. 不稳定斜坡形成条件及诱发因素

影响该斜坡变形的因素是较复杂的,有自然因素和人为因素,其中主要是斜坡地形条件、岩土体的类型和力学性质、结构、水的作用、地震和人类工程活动等。

3.1 地形条件

地形地貌是控制斜坡变形失稳的主要因素。调查区属黄土梁峁地貌,沟谷溯源侵蚀强烈,在梁峁及沟谷地段普遍形成陡坡。项目区不稳定斜坡坡度在40°~80°之间,局部地段呈直立状至凹状;局部地段受坡脚建房等人工因素形成了高大的临空面,导致坡体下部应力集中,为坡体的潜在崩塌、滑移提供了良好的地形条件。

3.2 地层岩性

该区内斜坡地层岩性主要为风积黄土,垂直节理裂隙发育,结构松散,具湿陷性,力学性质较差,遇水易崩解,产生落水洞、裂隙等,有利于雨水入渗,在降雨、地震或其他触发因素下稳定性下降,结构破坏,易形成软弱面或软弱带,导致其上部坡体失稳。坡体组成物质所具备的结构特征均为崩塌、滑坡等灾害的发生奠定了物质基础。

3.3 水的作用

项目区降水量在年内分配很不平衡,一年中的降水量多集中在六、七、八、九月,四个月的降水量占全年总降水量的65% 以上,且多以大雨、暴雨的形式出现。

在降水及生产生活用水相对集中区、坡顶裂隙发育区以及组成坡体岩性松散、具有孔隙的条件下,有利于水体的快速入渗,易沿裂缝下渗,在坡体有利的部位形成潮湿或饱水的软弱面(带),降低土体的摩擦力与粘聚力,同时也增加了坡体的荷重,促使斜坡体失稳,从而引发滑坡、崩塌等灾害的发生。

3.4 地震作用

地震作用形成的惯性力及地震过程中坡体应力的瞬间增加和重新平衡,会引起斜坡土体结构扰动而松动,使之土体内颗粒之间的原有粘聚力改变或破坏,导致力学强度显著降低,从而导致本已处于潜在不稳定状态下的坡体失稳,直接引发坡体产生崩塌、滑动变形。

3.5 人类工程活动

由于该区人们防灾减灾意识淡薄,地质灾害防治知识欠缺,在村民房屋及其他企事业单位等建设过程中,对原始斜坡坡面切坡削方取土,致使坡体失去支撑,稳定性降低,导致斜坡产生变形,最终演化为崩塌、滑坡等地质灾害。同时坡顶道路及房屋建设加载使坡体稳定性降低,进一步加剧了斜坡变形程度。

4. 不稳定斜坡稳定性分析评价

4.1 不稳定斜坡稳定性定性分析

通过对项目区地形地貌、地层岩性、地质构造、坡体变形等情况进行宏观分析,大涝子村不稳定斜坡坡面岩土结构松散,垂直节理裂缝发育,坡顶局部发育有竖向裂缝。且斜坡地形相对陡峭,局部近乎直立,坡脚形成了较大的临空面,导致坡体下部应力集中,从而斜坡坡面局部已发生坍塌及危岩体现象。

本次定性分析评价的方法依照地质历史分析法,结合工程地质类比法进行判断:即在考虑地质环境条件的同时,重点依据灾体的现状变形迹象和诱发因素,参考周边不稳定斜坡的变形破坏进行稳定性的类比判断,定性评价的标准参照甘肃省《地质灾害危险性评估规程》(DB62-T-2009)中不稳定斜坡野外稳定性判别依据(见表1),对本次不稳定斜坡进行评价。

根据不稳定斜坡坡体形态、结构特征及变形破坏方式,对该斜坡进行稳定性定性评价,评价结果见表2。

4.2 不稳定斜坡稳定性定量分析

X1、X2不稳定斜坡稳定性定量分析

4.2.1 计算参数的确定

计算时斜坡体岩土体的重度、抗剪强度依据本次试验资料及参考本区域内已有实验数据综合确定,具体取值见表3。

4.2.2 计算模型

根据勘查,本次治理工程安全等级为二级,根据建筑边坡工程技术规范,边坡稳定安全系数一般工况为1.30,地震工况为1.10,见表4:

斜坡为土质斜坡,故选用圆弧法进行边坡稳定性分析。天然状态下,边坡土层不含地下水。设计工程场地抗震设防烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度0.15g。

4.2.2.1 计算方法

不稳定斜坡的计算采用“理正岩土软件5.1版”分析计算,采取瑞典条分法自动搜索最危险滑裂面进行稳定性定量计算,计算公式为:

4.2.2.2 计算公式

计算条件:

采用规范:通用方法

计算目标:安全系数计算

安全系数计算目标:圆弧滑动法

圆弧稳定分析方法:瑞典条分法

稳定计算目标:自动搜索最危险滑裂面

土条重切向分力与滑动方向反向时:当抗滑力对待

条分法的土条宽度: 0.500(m)

搜索时的圆心步长: 0.500(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

4.2.3 计算剖面选取

X1、X2不稳定斜坡在勘查中共布置了8条纵向断面,本次稳定性分析计算是在斜坡体上选取了典型代表性的2-2′、5-5′、6-6′号剖面进行稳定性计算。各个剖面计算简图(见图5、6、7)。

4.2.4 计算工况条件

本次对X1、X2不稳定斜坡稳定性计算采取以下三种工况进行计算:

工况1—自重工况。

工况2—自重+暴雨。

工况3—自重+地震,设计基本地震加速度值为0.15g。

4.2.5 计算结果及定量评价

按照《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2013)中的判别标准,该边坡的防治工程安全等级为二级,一般工况下的稳定安全系数Fst为1.30,地震工况下的稳定安全系数Fst为1.10,斜坡稳定性计算结果见表5。

KS<1.0 不稳定; 1.0≤K<1.05 欠稳定;

1.05≤K

4.3 不稳定斜坡稳定性综合评价

根据定性分析和定量计算,项目区X1不稳定斜坡现状处于欠稳定状态,暴雨状态下处于不稳定状态,地震状态下处于不稳定状态,X2不稳定斜坡现状处于欠稳定状态,暴雨状态下处于不稳定状态,地震状态下处于不稳定状态。其在强降雨和地震情况下X1、X2不稳定斜坡失稳产生崩塌、滑坡的可能性大,且组成坡体的土体结构松散,稍湿,粘聚力小,遇水易湿陷,加之降水不断入渗至坡体内,致使斜坡坡体稳定性进一步变差,是发生滑塌、崩塌的主要原因[5]。

综合评价认为,X1、X2不稳定斜坡现整体处于欠稳定状态,其发展趋势为不稳定。故应对此斜坡及时进行治理,以保证斜坡的稳定性,保护斜坡影响范围内的建(构)筑物、人员等的生命与财产安全。

5. 不稳定斜坡的发展趋势及危险性预测分析

X1不稳定斜坡坡脚分布有村民住房、乡政府、卫生院、兽医站等企事业单位,坡顶为硬化道路及村民房屋,其危害方式主要表现为以坡顶拉裂破坏道路房屋及压埋坡脚建筑物为主。现场调查可见,受区域内土地资源紧缺限制,村民住房及企事业单位办公用房紧邻不稳定斜坡,一旦坡体产生崩塌、滑移变形,将造成严重灾难;压埋破坏房屋是X1不稳定斜坡灾害显著特点。

X2不稳定斜坡坡脚为空地及沟道,坡顶为道路及村民房屋,其危害方式主要表现为以坡顶拉裂破坏道路及村民房屋为主。一旦坡体产生崩塌、滑移变形,将造成严重灾难;拉裂破坏坡顶道路及村民房屋是X2不稳定斜坡灾害显著特点。

5.1 不稳定斜坡的发展趋势

依据调查,该区不稳定斜坡坡面形态、地层岩性组合特征等条件分析,该类斜坡从坡体形态和地层岩性组合上本身就存在不稳定性[6],区内斜坡高差大,坡面土体结构松散,力学强度低,垂直裂缝发育,临空面大。现状该区不稳定斜坡坡顶裂缝发育,坡面局部坍塌,在持续降水或暴雨频发、地震等不利因素的综合影响下斜坡局部极有可能继续发生崩塌、滑移变形。

5.2 危险性预测分析

通过不稳定斜坡的定性及定量分析计算,综合判定该区X1、X2不稳定斜坡的稳定性较差。由于该区不稳定斜坡其坡面陡、高差较大,其滑动距离势必较远,X1不稳定斜坡直接威胁坡脚村民住房、乡政府、卫生院、兽医站等企事业单位的安全。同时该区X2不稳定斜坡坡顶为道路及村民房屋,紧邻边坡,因此安全储备距离不足,若不稳定斜坡在不利工况下发生大面积失稳下滑错移,将直接对斜坡坡顶上的建筑产生错移拉裂破坏,甚至造成人員伤亡,直接经济损失不可估量,其危害对象等级为二级,险情等级为中型。

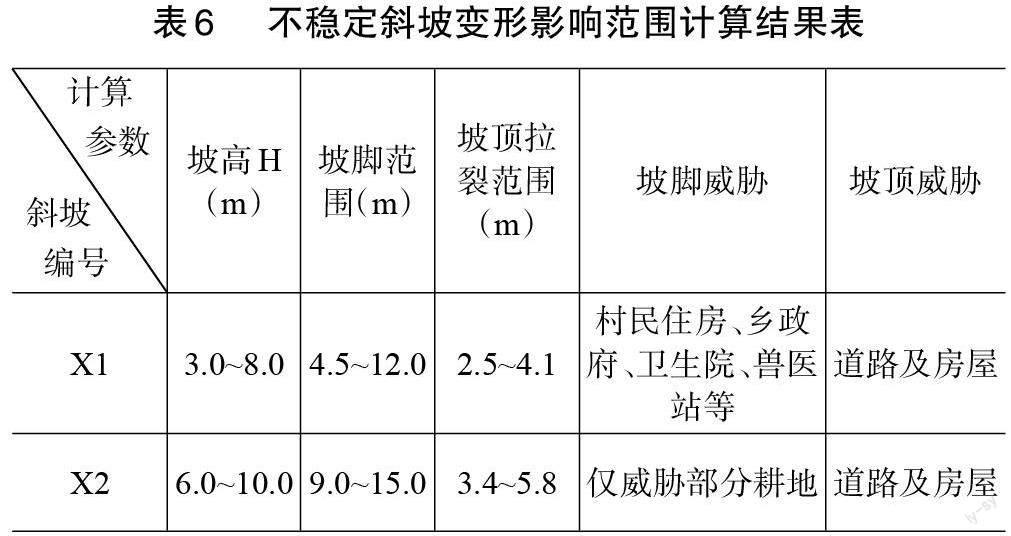

5.2.1 不稳定斜坡滑距及拉裂距离计算

对于大涝子村不稳定斜坡变形后影响区的范围界定,前方坡脚覆盖区及坡顶拉裂区范围根据斜坡区出露的地层岩性、坡高及经验对比法确定,不稳定斜坡在坡脚影响范围一般为坡高(H)的1.5倍,作为该区不稳定斜坡在坡脚地段的影响距离。斜坡坡顶的影响范围根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013),L=H/tgθ公式估算:

式中:L—边坡坡顶塌滑区边缘至坡底边缘的水平投影距离(m);

H—边坡高度(m);

θ—边坡的破裂角(°)。该不稳定斜坡坡面为倾斜土质边坡。该不稳定斜坡边坡的破裂角(°)。本次取45°+φ/2,其中ψ为土体的内摩擦角,具体影响范围见表6。

结合边坡影响范围计算分析,大涝子村不稳定斜坡危害区累计威胁区内村民、乡政府、卫生院、兽医站等企事业单位共计160余人的生命财产安全,潜在经济损失约600万元,尤其是坡脚距离村民、乡政府、卫生院、兽医站等企事业单位较近,并无安全防护措施,人类活动较为频繁,威胁对象明显。所以,为了保护不稳定斜坡危害范围内生命财产安全,尽快开展大涝子村不稳定斜坡治理工程是十分必要的。

6. 结论与建议

6.1结论:X1、X2不稳定斜坡现整体处于欠稳定状态,其发展趋势为不稳定。故应对此斜坡及时进行治理,以保证斜坡的稳定性,进一步保护斜坡影响范围内的建(构)筑物、人员等的生命与财产安全。

工程区抗震设防烈度Ⅶ度区内,属设计地震第三组,设计基本加速度为0.15 g。区内最大冻土深度为91 cm。工程治理区建筑场地环境为Ⅲ类腐蚀环境,地基土對混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

依据现场调查及通过实地地面工程地质测绘、探井及地层露头揭露,结合防治措施建议,大涝子村不稳定斜坡的主要防治工程为挡土墙+瓦片状排水渠+拦土坝+排水渠。

6.2 建议:

6.2.1 大涝子村不稳定斜坡地质灾害稳定性差,建议主管部门尽快立项并开展治理工程勘查、设计、施工等工作,尽快消除地质灾害隐患,以确保危险区内企事业单位工作人员及群众生命财产的安全,造就一个安全和谐的教育及生活环境。

6.2.2 大涝子村不稳定斜坡直接关系到威胁区内村民及企事业单位工作人员共计约160人的生命财产安全,因此加强对不稳定斜坡的位移监测,以便随时掌握其变形位移动态,避免造成大的灾害。

6.2.3 加强对不稳定斜坡影响区的管理,禁止在斜坡坡体影响范围内随意修建居民住房或建筑物,禁止任何单位和个人在区内随意挖坡取土或进行其他工程活动。