旅游城镇化驱动乡村振兴的过程与影响机制

唐健雄 蔡超岳 刘雨婧

摘 要:深入揭示旅游城镇化驱动乡村振兴的“黑箱”,为旅游资源富集区实现乡村发展“新跨越”提供理论支撑和现实依据。在理论分析的基础上,以张家界为案例地,结合灰色关联法和VAR模型揭示旅游城镇化驱动乡村振兴的过程与影响机制。研究发现:该过程大体呈现出介入、收缩、发展和巩固四个阶段。其中,介入阶段旅游城镇化的驱动力较弱,对乡村振兴的“生活富裕”子系统影响最大;收缩阶段驱动效应快速衰微,响应系数由1.174下滑至0.634,但对“生活富裕”的影响仍最为显著;发展阶段驱动力呈现持续增强的态势,响应系数由0.685提升至1.190,对“产业兴旺”子系统的影响效应最明显;巩固阶段驱动效应稳中有升,“产业兴旺”仍最为受益,但“治理有效”子系统的关联度依旧最低。影响机制分析显示,政府引导、交通基础设施、旅游业经济效应、旅游业就业效应、产业结构升级和市场投资是主要影响因素,它们均能表现出一定的正向效应,其中旅游业经济效应的影响力最强,贡献度在滞后期末达到了23.76%,政府引导和旅游业就业效应的影响作用则相对较弱。

关键词:旅游城镇化;乡村振兴;影响机制;灰色关联法;VAR模型

作者简介:唐健雄,湖南师范大学旅游学院教授,博士生导师,管理学博士,主要研究方向:旅游城镇化与乡村旅游(E-mail:843977811@qq.com ;湖南 长沙 410081)。蔡超岳,湖南师范大学旅游学院研究生,主要研究方向:乡村旅游。刘雨婧,湖南师范大学旅游学院博士研究生,主要研究方向:乡村旅游。

基金项目:国家社会科学基金项目“武陵山片区旅游城镇化驱动乡村振兴的作用机制及影响效应研究”(21BGL149)

中图分类号:F329.9 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2023)06-0062-19

建国以来,我国城镇化建设取得瞩目成就,但发展资源过度向城市倾斜也由此引发城乡发展失衡的问题(张英男、龙花楼、马历,等:《城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示》,《地理研究》2019年第3期,第578—594页。),亟需政治势能的合理引导。在此背景下,党的十八大和十九大报告先后提出新型城镇化和乡村振兴战略,二者虽基于城乡不同视角,但均围绕“以城带乡、以乡促城”的理念展开(方创琳:《城乡融合发展机理与演进规律的理论解析》,《地理学报》2022年第4期,第759—776页。),其目的在于推进城市高质量发展的同时,引导城镇发展要素向乡村流动以促进乡村振兴(丁建军、王璋、余方薇,等:《精准扶贫驱动贫困乡村重构的过程与机制——以十八洞村为例》,《地理学报》2021年第10期,第2568—2584页。),弥合城乡发展鸿沟。由于我国国情复杂,城镇化发展模式多样且城乡互动机制也存在异质性(李向前、刘洪、黄莉,等:《我国城镇化模式与演进路径研究》,《华东经济管理》2019年第11期,第172—177页。),城镇化驱动乡村振兴的路径需要结合地区实际情况具体解析。其中,旅游城镇化作为一种重要的新型城镇化模式,是指在旅游产业主导下实现城市地域系统延伸、人口和产业加速集聚的渐进性过程(王红、宋颖聪:《旅游城镇化的分析》,《经济问题》2009年第10期,第126—129页。),该模式下,旅游资源富集的落后地区可依托资源禀赋优势摆脱“贫困均衡陷阱”,旅游地乡村也将享受到发展红利而走上振兴之路。由是观之,深入剖析旅游城镇化驱动乡村振兴的过程及影响机制,为中西部落后地区提供一条特色的乡村振兴路径既具有理论意义,更彰显时代价值。

城乡关系作为人类社会基本关系形态之一,始终受到地理学、经济学及社会学等多领域学者的密切关注。国外的相关研究中,多围绕城乡关系理论展开深入剖析,并出现了城市偏向的城乡观(刘易斯:《二元经济论》,北京:北京经济学院出版社, 1989年,第200页。)、城乡联动的发展观(David A.Rural-Urban and Inter-Settlement Interaction: Theory and Analytical Structure.Area, 1975, (3), pp.22-23.)和“以乡促城”的城乡观(Cecilia Tacoli.Rural-urban interactions: a guide to the literature.Environment&Urbanization, 1998, (1), pp.29.)三种倾向。在国内,城乡关系的理论研究多依托于国外学者的思想成果,在结合不同阶段城乡发展特点的基础上,就城乡一体化(石忆邵:《城乡一体化理论与实践:回眸与评析》,《城市规划汇刊》2003年第1期,第49—54页。)、城乡统筹发展(赵英丽:《城乡统筹规划的理论基础与内容分析》,《城市规划学刊》2006年第1期,第32—38页。)、城乡融合发展(方创琳:《城乡融合发展机理与演进规律的理论解析》,第759—776页。)等理论进行阐释,并对不同尺度案例地的城乡一体化(徐维祥, 郑金辉, 徐志雄,等:《中国城乡一体化水平的时空特征与门槛效应》,《长江流域资源与环境》2020年第5期,第1 051—1 063页。)、城乡统筹(尹君、谭清美、武小龙:《江苏省城乡统筹效率评价及其空间溢出效应研究》,《中国农业资源与区划》2018年第1期,第176—182页。)和城乡融合水平(李俊杰、梁輝:《民族地区城乡融合发展水平测度及影响因素研究》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第97—109页。)展开实证研究,成果较为丰富。此外,自新型城镇化和乡村振兴战略相继提出后,对于二者关系的探讨成为城乡关系研究领域的前沿问题,当前学者一是就新型城镇化与乡村振兴的耦合协调发展水平展开测度,揭示二者协同推进状况(徐维祥、李露、周建平,等: 《乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制》,《自然资源学报》2020年第9期,第2 044—2 062页。);二是在阐述双方互动关系的基础上,采用PVAR模型(雷娜、郑传芳:《乡村振兴与新型城镇化关系的实证分析》,《统计与决策》2020年第11期,第67—72页。)、灰色关联度(陶喆、向国成:《新型城乡关系构建与乡村振兴的关系研究——以湖南省为例》,《中国农业资源与区划》2020年第6期,第83—90页。)等方法探究二者因果联系;三是关注到城镇化对乡村振兴的驱动作用,从理论与实证两个层面揭示其内在机制(陈丽莎:《论新型城镇化战略对实现乡村振兴战略的带动作用》,《云南社会科学》2018年第6期,第97—102页。)(黄祖辉、马彦丽:《再论以城市化带动乡村振兴》,《农业经济问题》2020年第9期,第9—15页。)。旅游城镇化作为一种特殊的城镇化类型,主要发生在旅游资源富集的中西部地区,通过发展旅游业以实现城市土地扩张、人口集聚和经济发展。现有研究中,一方面就旅游城镇化的概念(MULLINS P.Cities for Pleasure: the Emergence of Tourism Urbanization in Australia.Built Environment, 1992, (3), pp.55-58.)、特征(葛敬炳、陆林、凌善金:《丽江市旅游城市化特征及机理分析》,《地理科学》2009年第1期,第134—140页。)以及驱动机制(黄震方、吴江、侯国林:《关于旅游城市化问题的初步探讨——以长江三角洲都市连绵区为例》,《长江流域资源与环境》2000年第2期,第160—165页。)展开理论阐释,另一方面基于不同案例地,展开对其发展水平(麻学锋、孙根年:《张家界旅游城市化响应强度与机制分析》,《旅游学刊》2012年第3期,第36—42页。)、空间异质性和影响因素(甄翌、王彩霞:《旅游城镇化驱动活跃性测度及影响因素研究》,《旅游学刊》2020年第7期,第61—72页。)的实证研究。但总体来看,对该问题的探讨多集中于旅游城镇化本身,缺乏城乡视域下对旅游城镇化与乡村发展关系的理论阐释和实证分析,更鲜有学者关注到旅游城镇化驱动乡村振兴的过程及影响机制。

基于此,在理论层面,首先就旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵进行阐释,并深入解析其演进过程及影响机制。在实证研究中,构建了乡村振兴对旅游城镇化的响应度模型以量化旅游城镇化的驱动强度,并结合灰色关联法和向量自回归模型(VAR),以典型旅游地张家界为例,探讨其自旅游立市(1989年)以来旅游城镇化对乡村振兴的驱动过程及影响机制,既拓展了旅游城镇化的研究外延,又为破解旅游城镇化驱动乡村振兴这一“黑箱”提供有益参考,同时还为同类型地区实现乡村振兴提供理论依据和实践指导。

一 理论解析

(一)旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵及演进过程

乡村振兴是一个不断补齐“三农”发展短板,推动乡村地域系统“人—地—业”要素协同优化,实现城乡融合发展和乡村充分发展的渐进性过程(刘彦随、周扬、李玉恒:《中国乡村地域系统与乡村振兴战略》,《地理学报》2019年第12期,第2 511—2 528页。)。在我国,城乡发展失衡问题普遍存在,尤其在以旅游业驱动城镇化的典型地区,由于旅游发展要素持续向中心城区汇集,乡村地域系统长期面临着发展要素外流的危机。但是,自城乡统筹发展战略、乡村振兴战略相继提出后,政治势能引导下城市发展要素逐步向乡村扩散,乡村发展动能持续释放并走上振兴之路。因此,从“要素—结构—功能”视角切入(丁建军、王璋、余方薇,等:《精准扶贫驱动贫困乡村重构的过程与机制——以十八洞村为例》,第2 568—2 584页。),基于“城乡有机体理论”(刘彦随、周扬、李玉恒:《中国乡村地域系统与乡村振兴战略》,第2 511—2 528页。),旅游城镇化驱动乡村振兴可解析为:在“城乡等值化”的乡城关系新认知引领下(刘彦随、龙花楼、李裕瑞:《全球乡城关系新认知与人文地理学研究》,《地理学报》2021年第12期,第2 869—2 884页。),畅通要素双向流动通道以充分發挥城市的“扩散效应”,促进发展要素回流乡村,并以乡村旅游产业为先导引领乡村地域系统要素整合、结构优化和功能提升,推动其经济、社会和空间系统协同重构(刘彦随、龙花楼、李裕瑞:《全球乡城关系新认知与人文地理学研究》,第2 869—2 884页。),最终实现乡村振兴。

由于旅游城镇化和城乡发展政策是动态变化的,旅游城镇化驱动乡村振兴的过程也会呈现出阶段化特征。基于乡城关系视角(刘彦随、龙花楼、李裕瑞:《全球乡城关系新认知与人文地理学研究》,第2 869—2 884页。)与旅游地生命周期(TALC)理论(保继刚、楚义芳:《旅游地理学(第三版)》,北京:高等教育出版社, 2018年,第200页。),该过程大体可划分为四个阶段(如图1)。

1.介入阶段。在TALC的探查和参与期,部分地区凭借旅游资源禀赋优势吸引科考人员及少量游客前往(麻学锋、杨雪:《张家界旅游产品开发的空间演化与乡村振兴分析》,《吉首大学学报(社会科学版)》2018年第3期,第48—58页。),周边村民为适应其需求建设了农家乐等简易配套设施。随着游客规模不断扩张,资本介入对旅游资源进行景区化开发,发展要素渐趋向核心景区汇聚,景区城镇化初现。但由于旅游规模效应尚未充分彰显,旅游小城镇多以点状或点轴状为主,辐射范围较为有限,其驱动作用仅局限于景区邻近乡村,广大乡村地域系统仍保留原始风貌,且受制于道路交通等信息沟通渠道不畅,乡村发展仍以内源性要素驱动为主,对旅游驱动的城镇化响应微弱。

2.收缩阶段。TALC进入发展与巩固阶段后,旅游产业集聚效应逐步显现。一方面,在旅游城镇的“虹吸效应”下人流、物流、信息流加速向城区汇聚,大量农民进城从事与旅游相关的服务业,且大量农地被征用用于旅游开发;另一方面,为集中资源服务于旅游业发展,在政府的统一调配下农村优势资源进一步向城镇汇集,尤其是“迁村并居”改造推动旅游城镇化进一步加

速(麻学锋、杨雪:《张家界旅游产品开发的空间演化与乡村振兴分析》,第48—58页。)。在此阶段,旅游城镇化对乡村发展的“虹吸效应”往往大于驱动作用,发展要素向旅游地城区汇集引致乡村空心化、人口老弱化等一系列问题,乡村收缩现象凸显。

3.发展阶段。步入TALC的发展停滞期,旅游环境容量日趋饱和,因旅游城市的快速扩张引致的生态危机、地价激增等问题接踵而至(麻学锋、杨雪:《张家界旅游产品开发的空间演化与乡村振兴分析》,第48—58页。)。同时,“城市偏向”的治理观下城乡间发展鸿沟加剧,乡村地域系统对城镇的支撑作用难以为继。一方面,随着流载体基础设施的完善,旅游产业渐趋向城区外围布局以寻求新发展机遇,城市的“扩散效应”逐步占据主导地位;另一方面,为实现旅游地可持续发展,政府会对旅游业重新布局以消弭旅游产业过度集聚所引发的负向效应,由此推动城市发展要素向乡村回流,乡村“人—地—业”各要素也逐步从缺失到相对丰盈。

4.巩固阶段。旅游地的城市发展要素持续向乡村外溢,实现乡村“旧貌换新颜”。一方面,在形式城镇化下,乡村用地结构被持续优化,释放了土地对乡村振兴的基础性支撑作用。功能城镇化下,城市优秀文化向乡村渗透有助于实现乡村文化重构并“守正出新”。另一方面,在发展乡村旅游业的基础上,与当地特色的手工业、养殖业充分融合,可发掘其在文化传承、就业保障等方面的多重功能,吸引发展要素持续流入乡村以释放旅游城镇化的长效驱动力。

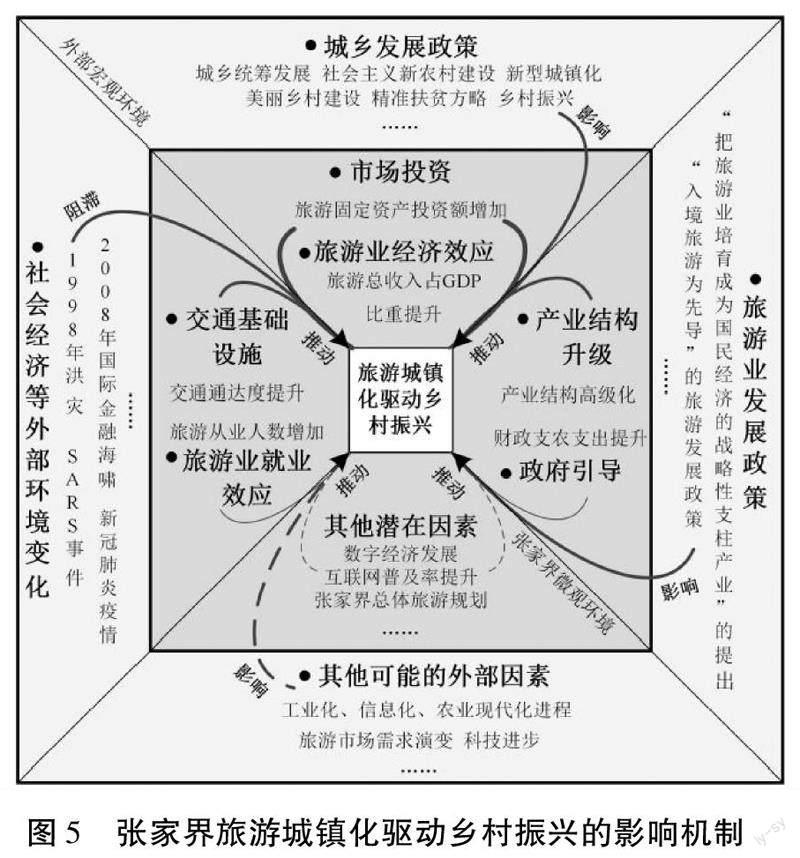

(二)旅游城镇化驱动乡村振兴的影响机制

依据前文对旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵梳理,该过程的实现一方面在于破除城乡二元对立,通过城乡融合与等值化发展观念引导城乡双向互动以加速乡村振兴(刘彦随、龙花楼、李裕瑞:《全球乡城关系新认知与人文地理学研究》,第2 869—2 884页。);另一方面则是随着TALC步入停滞期后,聚集经济下城市发展要素向乡村扩散,尤其是旅游要素的外溢为乡村发展提供契机(刘彦随、龙花楼、李裕瑞:《全球乡城关系新认知与人文地理学研究》,第2 869—2 884页。)。因此,对影响机制的探讨也应围绕城乡关系与旅游业发展这两个关键点展开。本文将从旅游地微观环境与外部宏观环境出发,解析其影响机制(如图1)。

首先,旅游城镇化驱动乡村振兴的过程主要受到旅游地微观环境下复合因素的干扰。为厘清其作用机理,尝试将PSR模型(压力—状态—响应模型)引入到影响机制的研究中。该模型最早由经济合作与发展组织(OECD)提出并被应用于生态安全评价等自然科学领域,近年来还被广泛用于社会经济发展、脱贫进程评价等相关研究(胡原、曾维忠:《基于PSR模型的深度贫困县脱贫进程评价——以四川省为例》,《长江流域资源与环境》2019年第12期,第2 867—2 878页。)(陈志军、徐飞雄:《乡村旅游地旅游发展对乡村振兴的影响效应与机理——以关中地区为例》,《经济地理》2022年第2期,第231—240页。)。在该模型系统中,“压力”是“状态”改变的源动力,“状态”又是“响应”产生的原因,“响应”同时改变了“压力”的大小,“压力—状态—响应”始终处于动态平衡的状态(张博胜、杨子生:《基于PSR模型的中国人地关系协调发展时空格局及其影响因素》,《农业工程学报》2021年第13期,第252—262页。)。因此,借鉴PSR模型的逻辑思路,构建了旅游地微观环境下影响机制的分析框架:1.随着旅游发展要素持续向城区集聚,城乡发展失衡问题逐渐凸显,对旅游地可持续发展施加了巨大压力(P)。在此背景下,政府的合理引导(调控力)是“破局”的关键所在,以财政补贴、驻村帮扶等形式引导城市要素注入乡村以发挥“鲶鱼效应”,实现内外源要素的良性互动有助于实现旅游城镇化赋能乡村振兴,弥合城乡间发展鸿沟(丁建军、王璋、余方薇,等:《精准扶贫驱动贫困乡村重构的过程与机制——以十八洞村为例》,第2 568—2 584页。)。2.在强有力的政府干预下,旅游城镇化对乡村地区的“扩散效应”显现,城乡发展失衡状态(S)被打破。除政府调控力外,道路交通网等交通基础设施对旅游流的乡村扩散和发展要素的城乡间互动所起到的支撑作用不容忽视,要素沟通渠道的畅通是实现“以城带乡”的重要前提。与此同时,旅游业发展不仅持续推进城镇化进程,更成为乡村地区“产业兴旺”的关键引擎,旅游业的经济效应是乡村经济取得迅速发展的重要原因,旅游业的就业效应则体现在为乡村居民提供了广泛的增收渠道(刘红梅、冀陈伟:《中国旅游政策的演进》,《求索》2017年第4期,第137—143页。)。在旅游业的带动下,以住宿餐饮业为代表的第三产业蓬勃发展,产业结构升级加速了城市资本要素和现代化要素向乡村辐射,“以城带乡”实现乡村振兴。3.旅游城镇化驱动乡村振兴的进程加速,旅游利益相关者会做出及时响应(R),主要表现为广泛的市场投资行为,如积极参与乡村旅游建设,构建起“政府+企业+农户”的旅游开发模式以培育乡村特色产业,实现以产业振兴引领乡村全面振兴(龙花楼、屠爽爽:《论乡村重构》,《地理学报》2017年第4期,第563—576页。)。总之,市场投资是旅游城镇化驱动乡村振兴的关键助力,它可缓解城乡失衡对旅游地可持续发展所带来的压力。

此外,从外部宏观环境来看:①不同时期施行的城乡发展政策奠定了旅游地城镇化与乡村发展的主基调。“以乡促城”的城乡二元发展模式加速了旅游城镇化进程,但却导致城乡间鸿沟不断加剧,而城乡统筹发展战略、乡村振兴战略等的相继提出则扭转了上述困局,旅游城镇化对乡村振兴的驱动效应也得以彰显(郭远智、周扬、刘彦随:《贫困地区的精准扶贫与乡村振兴:内在逻辑与实现机制》,《地理研究》2019年第12期,第2 819—2 832页。)。②旅游政策是中国旅游业发展的风向标,也深刻影响着旅游城镇化进程(童昀、刘海猛、马勇:《中国旅游经济对城市绿色发展的影响及空间溢出效应》,《地理学报》2021年第10期,第2 504—252頁。)。“以入境旅游为先导”的旅游发展战略提出后,张家界等国际知名旅游地景区城镇化现象逐步显现(刘长生、陈昀、简玉峰,等:《中国旅游产业发展间接就业带动能力测算及其时空差异》,《地理学报》2022年第4期,第918—935页。),而“把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业”提出后又进一步释放了旅游城市的发展动能。③旅游业具有脆弱性,易受国内外社会经济等外部环境的剧烈冲击(朱颖秋、杨霞、李婧、刘华蓉:《旅游业发展与第三产业增长关系研究——基于云南省2000~2014年的数据分析》,《旅游研究》2016年第5期,第36—42页。)。如新冠疫情影响下以旅游为支柱产业的城市面临着发展停滞危机,旅游城镇化对乡村振兴的驱动进程也相应放缓。

二 研究案例地

(一)张家界概况

张家界,原称大庸,于1988年经国务院批准设立,并在1994年更名为张家界市。它位于湖南省西北部,武陵山片区腹地,包含两区两县(武陵源区、永定区、慈利县和桑植县),坐拥得天独厚的自然风光和地质地貌,承载着2家5A级、9家4A级和数十家3A级景区。依托旅游资源禀赋优势,张家界市旅游接待人数由1989年的56.49万人次激增至2019年的7 912.3万人次,增长超140倍,旅游收入也由1989年的0.25亿元增长至2019年的905.6亿元,旅游业已成为当地最重要的支柱性产业。在旅游业快速发展的同时,城镇化建设也持续推进,其城镇化率由1989年的9%增长至2019年的50.5%,城区常住人口达78.2万人,建成区面积由1989年的仅7km2扩张至2019年末的683km2。此外,从乡村发展来看,市域内共辖64个乡镇,拥有乡镇企业1 086家,农村居民人均可支配收入由1989年的407元增长至2019年的10 480元,农业增加值由1989年的5.18亿增加至2019年的69.5亿,增幅达1 243.6%。

(二)案例地选取缘由

选取张家界作为研究案例地出于以下三方面考虑:一是张家界“因旅游立市,靠旅游兴市”,是旅游导向型城镇化的典型代表。自1989年建市以来,当地政府长期施行旅游带动的发展战略,并围绕索溪峪、天子山等核心景区将其打造成为世界知名的旅游城市。在此过程中,旅游产业集聚也带动了交通运输、住宿餐饮等相关行业的快速发展,非农产业占GDP比重由最初的52.9%增长至2019年的87.4%,吸引了大量农村剩余劳动力向城区转移,三十年间城区常住人口激增4.24倍,经济和人口城镇化进程十分显著;与此同时,城区用地面积也相比于建市之初扩张了近98倍,土地城镇化步伐也十分迅猛。二是“旅游发展→旅游城镇发育壮大→乡村振兴”的实践模式是旅游资源富集的乡村地区摆脱“贫困均衡陷阱”的重要选择,在张家界尤为典型。如张家界武陵源区的索溪峪村(现索溪峪街道)依托旅游资源禀赋优势,在当地政府的统一管理和开发下成为湖南省第一个旅游小镇(麻学锋、刘玉林、谭佳欣:《旅游驱动的乡村振兴实践及发展路径——以张家界市武陵源区为例》,《地理科学》2020年第12期,第2 019—2 026页。),实现了村民的脱贫致富。此外,以张家界的袁家界村(现袁家界街道)、沙堤乡(现沙堤街道)为代表的一系列乡村均遵循该模式走上了乡村振兴之路。目前,张家界共有6个村先后入选乡村旅游重点村名单(慈利县罗潭村、永定区马儿山村、武陵源区龙尾巴村、武陵源区泗南峪村、永定区马头溪村、慈利县株木岗村),且天门山庄、柳叶溪古村落、云上田园、五号山谷等被评为5星级乡村旅游区(点)。三是以张家界为案例地的相关研究目前已比较丰富且相对成熟,如麻学锋等提出的旅游城镇化响应强度的测量方法(麻学锋、孙根年:《张家界旅游城市化响应强度与机制分析》,第36—42页。)、甄翌等提出的旅游城镇化驱动活跃性指数(甄翌、王彩霞:《旅游城镇化驱动活跃性测度及影响因素研究》,第61—72页。)等均以张家界作为研究区域,它们为本文提供了重要的参考依据。

总之,选取张家界作为研究对象,兼顾了案例地选取的典型性和数据的可获得性原则。对张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的过程与影响机制的考察,可为其它旅游资源富集的贫困地区实现乡村振兴提供重要的参考借鉴。

三 研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.张家界乡村振兴指标体系构建。以十九大提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求为纲,其中,产业兴旺是乡村振兴的基础,有助于实现乡村经济的繁荣发展(郭远智、周扬、刘彦随:《贫困地区的精准扶贫与乡村振兴:内在逻辑与实现机制》,第2 819—2 832页。),该维度既应包括对传统乡村产业发展状况的评价,还需要关注到以旅游业为代表的第三产业的发展状况;生态宜居是乡村振兴的关键,既包含乡村自然环境的舒适性还囊括了人工环境的宜居性(芦风英、庞智强、邓光耀:《中国乡村振兴发展的区域差异测度及形成机理》,《经济问题探索》2022年第4期,第19—36页。);乡风文明注重强调乡村物质文明和精神文明建设的协同推进,应囊括乡村文化事业发展和建设成果;治理有效是乡村振兴的社会基础,更多体现在政府对乡村治理的投入力度和最终成效;生活富裕是乡村振兴的根本出发点和落脚点,通过提升居民收入水平和生活质量以强化乡村居民的获得感与幸福感。参考现有研究(董文静、王昌森、张震:《山东省乡村振兴与乡村旅游时空耦合研究》,《地理科学》2020年第4期,第628—636页。)(李志龙:《乡村振兴-乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例》,《地理研究》2019年第3期,第643—654页。)(马瑛、吴冰、贾榕榕:《乡村旅游引导乡村振兴绩效评价研究——以太原市王吴村为例》,《中国农业资源与区划》2021年第12期,第124—131页。)(张挺、李闽榕、徐艳梅:《乡村振兴评价指标体系构建与实证研究》,《管理世界》2018年第8期,第99—105页。)(沈剑波、王应宽、朱明,等:《乡村振兴水平评价指标体系构建及实证》,《农业工程学报》2020年第3期,第236—243页。)(陈景帅、张东玲:《城乡融合中的耦合协调:新型城镇化与乡村振兴》,《中国农业资源与区划》2022年第10期,第209—219页。)(薛龙飞、曹招锋、杨晨:《中国乡村振兴发展水平的区域差异及动态演进分析》,《中国农业资源与区划》2022年第9期,第240—251页。)并结合张家界发展实际,在科学性和可获得性原则的基础上从五个维度选取46项指标作为以评价张家界乡村振兴的发展水平(表1),对数据进行标准化处理后,采用熵值法进行测度。

2.乡村振兴对旅游城镇化的响应度模型。梳理现有文献,以张家界为代表的典型旅游城市已探索出一条“旅游产业发展—旅游城镇形成—乡村振兴”的发展模式(麻学鋒、刘玉林、谭佳欣:《旅游驱动的乡村振兴实践及发展路径——以张家界市武陵源区为例》,第2 019—2 026页。),但鲜有学者就旅游城镇化对乡村振兴的驱动过程展开量化研究。因此,在对张家界乡村振兴水平定量识别的基础上,参考麻学峰等对旅游城镇化的测度方法(麻学锋、孙根年:《张家界旅游城市化响应强度与机制分析》,第36—42页。),探究旅游城镇化对乡村振兴的驱动作用大小。但受制于驱动过程的复杂性,驱动力难以实现直接量化,故本文基于旅游城镇化“驱动—响应”过程的研究思路(麻学锋、吕逸翔:《张家界旅游城镇化“驱动-响应”时空演变过程及机理分析》,《陕西师范大学学报(自然科学版)》2020年第4期,第87—96页。),将旅游城镇化和乡村振兴纳入城乡系统统一考察,并参考旅游城镇化响应强度模型(麻学锋、孙根年:《张家界旅游城市化响应强度与机制分析》,第36—42页。)、城镇化进程中生态效率响应强度模型(王恩旭、沈彩云、付帼,等:《城镇化进程中东北地区城市生态效率响应强度时空分异及类型划分研究》,《生态经济》2020年第12期,第70—76页。)以及城镇居民幸福水平对旅游城镇化集聚响应模型(麻学锋、吕逸翔:《张家界城镇居民幸福水平对旅游城镇化集聚的响应识别及测度》,《自然资源学报》2020年第7期,第1 647—1 658页。)的建构方法,构建了乡村振兴对旅游城镇化的响应度模型,以乡村振兴的响应强度间接表征旅游城镇化的驱动作用。同时,为保障模型使用的科学性,使用前需要对研究案例地的旅游城镇化与乡村振兴发展水平进行相关关系检验,一是通过散点图观察二者是否存在线性相关关系,若二者存在线性相关,则采用Pearson相关系数来验证二者的相关性强弱(张晓娜:《我国服务业与城镇化的灰色关联度实证考察》,《统计与决策》2020年第19期,第97—101页。),以判断能否采用该模型。计算公式如下:

式中,R表示响应系数,RRE表示乡村振兴发展水平,采用熵值法测度;参考麻学锋等(麻学锋、孙根年:《张家界旅游城市化响应强度与机制分析》,第36—42页。)的做法,[SX(](m+n)/(M+n)[SX)]定义为旅游城镇化,意指该城市经济发展主要依靠旅游业带动,旅游产业居于主导地位,其中m为旅游城市非农人口数量,n为旅游人口折算为常住人口数量,其计算公式为:n=[(年旅游人次×旅游者在该城市平均滞留天数)/365],M为旅游城市总人口(刘雨婧、唐健雄、麻学锋:《连片特困区旅游城镇化时空格局演化及模式研究——以湖南境内武陵山片区为例》,《经济地理》2019年第10期,第214—222页。)。

本模型的经济意义在于:若其他条件不变,在一段时间内,某一地区乡村振兴发展水平(RRE)与旅游城镇化的比值增大时,表明乡村振兴发展水平快于旅游城镇化发展,此时旅游地发展要素更多由城市向乡村汇集,旅游城镇的扩散效应凸显,旅游城镇化加速驱动乡村振兴;当乡村振兴发展水平(RRE)与旅游城镇化比值逐步缩小,表明乡村振兴滞后于旅游城镇化推进速度,在虹吸效应下,乡村发展要素更多向城镇汇聚,旅游城镇化对乡村振兴的驱动作用减弱,甚至会剥夺乡村发展权益。

3.灰色关联法。灰色关联度是根据系统因子的差异性来判断各子系统对母系统的关联程度,差异性与关联度呈正相关关系,关联度越高说明该系统对母系统的影响程度愈大,乡村振兴水平由五个维度构成,为研究不同阶段各维度发展水平与乡村振兴对旅游城镇化响应度的关联程度,采用灰色关联法进行测度,将乡村振兴五个子维度作为子系统,乡村振兴对旅游城镇化响应度作为母系统。具体公式如下:

4.VAR模型。其原理即是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后项。该模型由Chtistopher Sims于1980年首次提出,并在经济、金融、旅游等研究领域广泛采用,并取得良好的估计效果。采用该模型就一系列外部因素对张家界乡村振兴对旅游城镇化響应度的动态关系展开测度。模型的一般计算式为:

式中,yt为q维内生变量列向量,xt为m维外生变量列向量,t表示期数,p、r分别表示内生变量和外生变量的滞后期数,εt为随机扰动项。

(二)数据来源

文章所采用的数据主要包括两个方面:(1)统计数据。主要来源于1989—2020年《张家界统计年鉴》、1989—2019年《张家界统计公报》、《张家界旅游大事件》、1989—2020年《中国城市统计年鉴》、1996—2018年《中国旅游统计年鉴》(2019年《中国文化和旅游统计年鉴》、2020年《中国文化文物和旅游统计年鉴》)以及张家界统计信息网(http://tjj.zjj.gov.cn/)。部分缺失数据采用线性插值法予以补全。(2)调研数据。本课题组于2023年3月15日至19日前往张家界实地调研,从当地统计局、旅游局和村委会获取到农村基尼系数、村委会服务人数以及村务公开率等相关数据,并就非物质文化遗产数量、休闲农业和乡村旅游产值等缺失较为严重的统计数据进行核实与更新,以保障数据的可靠性。

四 结果分析

(一)张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的过程

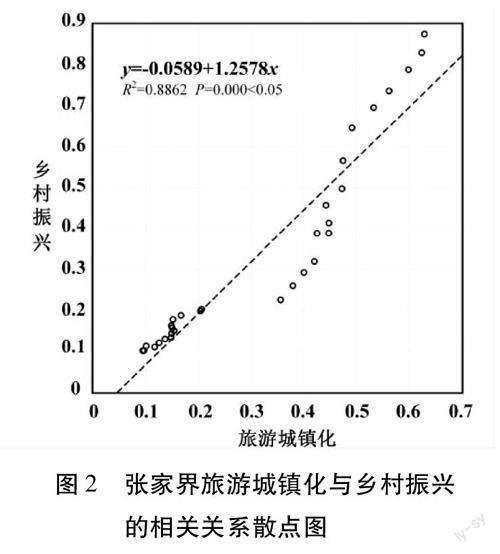

采用乡村振兴对旅游城镇化响应度模型定量揭示旅游城镇化驱动张家界乡村振兴的过程。为确保模型使用的科学性,需要对旅游城镇化和乡村振兴进行相关关系检验。首先,绘制散点图来判断二者间是否存在线性关系。如图2,旅游城镇化与乡村振兴呈典型线性相关关系。随后,采用Pearson相关系数来判断二者相关性强弱,其结果表明旅游城镇化与乡村振兴的相关系数r值为0.941,且在1%的显著性水平下成立,表明二者存在强相关,使用响应度模型具有科学性,故根据式(1)进行测度。基于前文旅游城镇化驱动乡村振兴过程的理论分析和响应系数的变化趋势,可将其分解为介入阶段(1989—1999年)、收缩阶段(2000—2004年)、发展阶段(2005—2013年)和巩固阶段(2014—2019年)(如图3)。此外,乡村振兴作为复合系统,包含产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕五个维度,为进一步探究各阶段乡村振兴不同维度与响应系数的关联性,根据公式(2)和(3),采用灰色关联法进行测算(如表2)。

1.介入阶段(1989—1999年)。旅游城镇化和乡村振兴均处于较低水平,且发展差异性不大,响应系数始终在“1”附近波动。具体来看,1988年国务院批准成立大庸市后,因行政割裂导致的张家界森林公园、索溪峪和天子山各自为政的发展格局被打破,由“三分”走向“一统”促成武陵源风景区的形成,这为周边村民提供了广泛的就业机会,数以千计的居民从事着与旅游相关的农家乐经营、导游、挑夫、搬运工等工作,且旅游接待设施加速建设推动了城市建成区的扩张,景区城镇化现象初现;1992年,武陵源风景区被列入《世界自然遗产名录》后引致区内旅游业加速发展,资金、劳动力等要素向景区附近汇聚进一步推动旅游城镇化进程,而城乡间要素流动加快既拓宽了邻近乡村居民的增收渠道,还有助于改善乡村基础设施建设。但总体而言,武陵源景区“单核”发展模式下引致的旅游城镇化的影响范围仅局限于武陵源区,且旅游产业集聚下的城市空间扩张因缺乏科学合理的规划处于低速化和无序化的发展状态(唐健雄、朱媛媛、刘雨婧:《典型旅游城市空间形态演变及影响因素——以张家界为例》,《经济地理》2022年第1期,第221—229页。),建成区面积仅从1989年的7km2增加至1999年的20km2;另一方面,永定区、慈利县和桑植县的广大地域空间仍被传统的以农林业生产为主的乡村占据,乡村发展更多受到内源性要素的驱动,到该阶段末全市城镇化率仅为22.24%,农民全年人均收入也仅为1 727元。

在该阶段,生活富裕和生态宜居子系统与响应系数的联系最为紧密,关联度分别高达0.835和0.765,说明旅游城镇化对乡村的驱动作用更多体现在乡村居民生活水平提升和乡村生态环境及宜居性改善这两方面。这主要是因为,一方面,由武陵源风景区发展引致的景区城镇化可吸纳周边村民从事非农业生产以实现增收致富;另一方面,旅游城镇化的蔓延有助于整合乡村地域系统“三生空间”并完善其生活性基础设施。而产业兴旺子系统则与响应系数的关联度最低,仅为0.427,表明在旅游城镇化初期乡村地域系统更多承载着要素(劳动力、土地等)输出职能,乡村产业仍以附加值较低的第一产业为主,且随着劳动力向城市外流,产业发展面临瓶颈。

2.收缩阶段(2000—2004年)。城乡发展呈现加速分化态势,响应系数由1.174快速下滑至阶段末的0.634,年均降幅达11.49%,城乡发展鸿沟逐步加剧。在世纪之交,由于大规模的破坏式开发和无序化建设导致武陵源景区被世界教科文组织黄牌警告,核心景区附近超25 000平方米的建筑物被拆除,旅游配套设施相继搬离至索溪峪镇和永定区,景区内的乡村居民也在政府的统一组织下集中进城安置,“景区游、市区住”的旅游发展模式推动旅游城镇化快速扩张(麻学锋、杨雪:《张家界旅游产品开发的空间演化与乡村振兴分析》,第48—58页。);另一方面,1999年张家界机场开通国际航线、“穿越天门”飞行特技表演成功举办等一系列事件打响了张家界旅游的知名度,2002年天门山景区的开发建设更是推动旅游城镇空间形态由“单核”向“双核”转变(麻学锋、崔盼盼:《旅游演艺业对旅游产业成长的响应过程与影响机制——以张家界“魅力湘西”为例》,《地理与地理信息科学》2019年第1期,第118—124页。)。在城市发展要素加速向城区集聚以及乡村要素大量涌入的背景下,2004年建成区面积快速扩张至近70km2。但“迁村并居”等政策引导下乡村居民大量进城并从业于旅游服务业,这导致乡村“空心化”“老弱化”等问题日趋严重,城乡收入比也由2000年的2.89快速升至3.22;此外,旅游城镇扩展还挤占了大量乡村用地,乡村地域系统持续退化,乡村振兴对旅游城镇化更多表现为负响应。

在该阶段,生活富裕和生态宜居子系统与响应系数的关联度仍分列前两位,分别达到0.805和0.742。这表明在“城市偏向”的治理模式下,乡村振兴对旅游城镇化的响应更多体现在乡村居民的增收致富以及乡村地域系统生态环境和宜居性的改善这两方面。张家界旅游业的快速发展使得当地财政收入激增,由2000年的3.77亿增加至2004年的6.58亿,充裕的财政收入不仅会应用于城市建设,还会流入到乡村“三生空间”的治理以及基础设施的改善上;此外,大批进城从事旅游业的乡村居民也取得了可观收入,其生活水平得到了明显改善。但另一方面,产业兴旺和乡风文明子系统的关联度仍分列后两位,分别为0.609和0.595,這表明乡村产业空心化和乡村文化衰微已成为乡村收缩的重要原因,它们长期桎梏着乡村振兴的实现。这主要与“重城轻乡”发展模式下乡村产业发展要素外流,以及城市文化入侵乡村导致乡土文化被逐步瓦解息息相关。

3.发展阶段(2005—2013年)。响应系数呈现持续增长的态势,由2005年的0.685提升至2013年的1.190,年均增幅达9.22%,表明城乡发展由“失衡”走向“均衡”,旅游城镇化对乡村振兴的驱动作用日益彰显。从政策背景来看,2005年社会主义新农村建设方略的提出为乡村振兴送上一剂“良药”,城乡统筹发展取代城乡二元模式对乡村发展具有重要战略意义。具体而言,受制于旅游承载力约束,集聚于武陵源区和永定区的旅游产业开始向周边城镇扩散,以慈利县江垭温泉和万福温泉为代表的旅游产品相继被开发,引致中心城区的旅游发展要素向慈利县和桑植县流入,这表明旅游城镇化的“扩散效应”正在显现。与此同时,当地政府通过充分挖掘乡村文化内涵打造了一系列民俗演艺产品,如魅力湘西表演和天门狐仙音乐剧(麻学锋、崔盼盼:《旅游演艺业对旅游产业成长的响应过程与影响机制——以张家界“魅力湘西”为例》,第118—124页。),不仅有助于弘扬乡村非物质文化以增强乡村居民文化自信,还为村民提供了就业机会以获得额外的收入。此外,随着城乡互动日益频繁,资本下乡开拓了乡村旅游市场,为乡村发展注入活力,如在“旅游+农业”模式下所打造的张家界农业观光园、“旅游+文化”模式下开发的土家风情园,推动了乡村产业结构转型升级和农民增收致富。到2013年,全市农村居民人均可支配收入升至5668元,城乡收入比降至2.92。

产业旺则乡村兴,该阶段下产业兴旺子系统与响应系数的关联度迅速升至第一位,高达0.845,这体现出城乡统筹发展下旅游城镇化对乡村产业振兴的强大驱动力。具体表现形式为“旅游+”模式下旅游业与乡村发展要素被充分整合,并最终实现农文旅产业融合,打破了乡村地区长期存在的“产业空心化”。生活富裕子系统与响应系数的关联度处于第二位,达到0.779,这主要是由于乡村居民除了可以进城从事旅游相关的服务业以实现增收致富外,投资农家乐等乡村旅游产品为其提供了赚“又一桶金”的机遇;但是,乡风文明和治理有效子系统与响应系数的关联度处于后两位,分别为0.606和0.595,表明乡村文化价值的重构与科学有效的乡村治理体制的建设是该阶段乡村振兴的薄弱环节。

4.巩固阶段(2014—2019年)。旅游城镇化持续驱动乡村振兴,响应系数始终为1.3以上,且2018年后还呈现稳中有升态势,年均响应值为1.328。从政策背景来看,2014年新型城镇化战略的提出对于推进城乡统筹与一体化发展具有里程碑式意义,十九大报告中提出的乡村振兴战略以及《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》的出台更标志着乡村振兴走上了“快车道”。在张家界,“三星拱月、月照三星”的全域旅游发展思路以及“一主两副三轴四沿”的城镇化建设布局使得武陵源和永定区过度聚集的旅游业被逐步纾解(麻学锋、杨雪:《张家界旅游产品开发的空间演化与乡村振兴分析》,第48—58页。),一方面向慈利、桑植县迁移并新建了如张家界大峡谷等景区,另一方面则向广大乡村地区转移,通过挖掘乡村旅游资源以开发富有地区特色的乡村旅游产品。在永定区,当地开发了槟榔谷线路、石堰坪线路等乡村旅游游览路线,并打造出石堰坪、杆子坪等乡村旅游村寨,其中最具代表性的长茂山桃花、罗水油菜花、桥头金银花、沙堤梨花、后坪荷花、王家坪杜鹃花“六朵金花”的乡村旅游景观更是吸引众多游客;慈利县开发了“朝阳地缝—赵家垭—美丽南山乡村”户外旅游板块以及三合茶文化体验旅游板块等,当地乡村旅游发展也逐渐呈现规范化;桑植县依托乡村红色旅游资源以及白族、土家族等少数民族特色文化打造了刘家坪、洪家关等特色乡村旅游目的地。到2019年,张家界全市农村居民人均可支配收入已达到10480元,城乡收入比降至2.55。

从乡村振兴各子系统与响应系数的关联度来看,产业兴旺和生态宜居分列前两位,分别达到0.828和0.764。一方面表明该阶段乡村旅游发展成效显著,以慈利县罗潭村、永定区马儿山村、武陵源区龙尾巴村等为代表的乡村旅游重点村具有“示范效应”,它们带动了张家界乡村旅游产业蓬勃发展;此外,农文旅产业深度融合也显著提升了乡村产业的附加值。另一方面,旅游城镇化对乡村地域系统“三生空间”的改善作用逐步凸显,具体表现为乡村生态农业消费基地、民俗文化体验基地以及生态工程建设推动乡村地域的“三生空间”朝着向规模化、舒适化和绿色化方向转变。值得注意的是,治理有效子系统与响应系数的关联度仍居于末位,表明乡村治理缺位仍是阻碍张家界乡村振兴的重要因素,其原因可能在于内生型精英的缺失导致治理能力不足,还可能是因为城市治理思维的无差别植入乡村导致“水土不服”。

(二)张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的影响机制

1.指标选取。根据前文对影响机制的理论解析,张家界旅游城镇化对乡村振兴的驱动作用也受到外部宏观环境和旅游地微观环境因素的双重影响。但由于宏观环境涉及面广、影响机制复杂,量化研究困难,故本文主要从张家界微观环境出发,基于PSR模型下影响机制的分析框架,结合相关研究及可得数据,从政府引导、交通基础设施、旅游业经济效应、旅游业就业效应、产业结构升级和市场投资6个方面选取影响因素变量,并采用VAR模型探究它们的影响机制(表3)。

(1)政府引导是扭转城乡失衡困局,进而释放旅游城镇化对乡村振兴驱动力的关键。主要表现为通过加大对乡村地区财政支持力度,为乡村注入发展资金,由此引导城市要素向乡村回流,实现乡村地域系统“人—地—业”要素的整合与丰盈。采用财政支农支出作为代理变量,通过计算农林水事务支出予以表征(蒋团标、张亚萍:《财政支农支出对农村居民消费升级的影响机理》,《华东经济管理》2021年第12期,第1—9页。)。(2)交通基础设施是实现城乡间要素沟通的重要载体,而要素沟通渠道的畅通是实现“以城带乡”的前提。公路作为物理层面要素流动的主干动脉及微循环通道(肖亮、王家玮:《现代流通体系畅通双循环的理论逻辑与内在机理研究》,《商业经济与管理》2022年第1期,第5—18页。),对于旅游地乡村振兴的实现具有重要意义。采用年末公路通车里程作为交通通达度的代理变量(麻学锋、刘玉林:《基于三要素的张家界旅游城镇化响应测度及影响机制》,《地理科学》2018年第8期,第1 346—1 356页。)。(3)旅游业发展是旅游城镇化驱动乡村振兴的重要引擎,它对于实现乡村“产业兴旺”以及乡村居民“生活富裕”起到关键作用。其中,旅游业经济效应是指旅游业发展对地区经济增长的带动作用(陈斐、张清正:《地区旅游业发展的经济效应分析——以江西省为例》,《经济地理》2009年第9期,第1 564—1 568页。),旅游城镇化对乡村振兴的驱动过程伴随着旅游业经济效应向乡村地域系统扩散。采用旅游业总收入(国内旅游收入与旅游外汇收入之和)占GDP比重来表征旅游业经济效应(周霓、熊爱华:《基于面板数据的旅游经济效应空间分异及优化研究——以山东省为例》,《地理科学》2016年第2期,第289—295页。)。(4)旅游业发展还为乡村剩余劳动力提供了大量就業岗位,其就业吸纳效应也是旅游城镇化驱动乡村振兴的重要表现形式之一;此外,乡村旅游快速发展有助于村民就地就近就业,为乡村振兴提供了充足的人力资本。采用旅游就业人数作为旅游业就业效应的代理变量(方叶林、王秋月、黄震方,等:《中国旅游经济韧性的时空演化及影响机理研究》,《地理科学进展》2023年第3期,第417—427页。)。(5)相比于第一、二产业,第三产业辐射带动力强,更有助于城乡间要素的加速流动。因此,随着产业结构的升级,以乡村旅游为代表的现代乡村服务业有助于吸引城市发展要素向乡村地区辐射外溢(刘佳、安珂珂、刘宁,等:《区域旅游产业结构优化的影响因素与组态路径——基于面板回归与fsQCA的分析》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2022年第6期,第58—73页。),加速旅游城镇化驱动乡村振兴的进程。采用第三产业占GDP比重表征产业结构高级化(徐政、黄柳君:《旅游发展与贫困减缓关系——产业结构升级视角》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期,第76—86页。)。(6)市场主体对旅游业的投资有助于推动旅游城镇化进程;但与此同时,随着旅游要素过度向城区汇集,旅游业的边际效用逐步递减,资本趋利性下投资区域将扩展至广大的乡村地区,城市发展要素也随之向乡村溢出,旅游城镇化驱动乡村振兴的进程加速。考虑到在张家界,市场主体的投资主要面向于旅游业,故采用旅游固定资产投资作为市场投资的代理变量,通过计算社会固定资产总投资×旅游总收入占GDP比重来表征旅游固定资产投资(林文凯、林璧属:《区域旅游产业生态效率评价及其空间差异研究——以江西省为例》,《华东经济管理》2018年第6期,第19页。)。

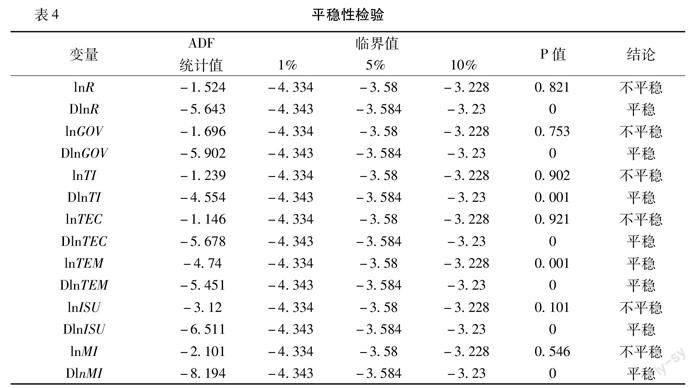

2.平稳性检验。在建立VAR模型之前,为避免伪回归的出现须保证所用时间序列数据的平稳性,采用ADF单位根检验来判断各变量是否平稳。由表4可知,除旅游业就业效应(lnTEM)外,其他变量均不平稳,因此进行一阶差分。在进行一阶差分后,所有变量均能在1%的显著性水平下呈现出稳定特征,可进行下一步模型建立。

选取最优滞后阶数。VAR模型的建立需要确定最优滞后阶数,采用LR统计量、FPE、AIC、HQIC和SBIC准则,基于信息准则最小化的方式来进行选择(姚雪松、林欣、谢林林:《中国货币供应量、市场利率与经济增长——基于中介效应和VAR模型的实证研究》,《技术经济与管理研究》2022年第4期,第80—85页。)。由表5可知,除LR和FPE准则显示为第2期最优外,其他准则均显示第1期最优,根据少数服从多数原则,选取第1期为最优滞后阶数来构建VAR模型。

脉冲响应与方差分解。为探究VAR模型中各解释变量对被解释变量(lnR)的影响方向及程度,利用脉冲响应函数和方差分解进行分析。

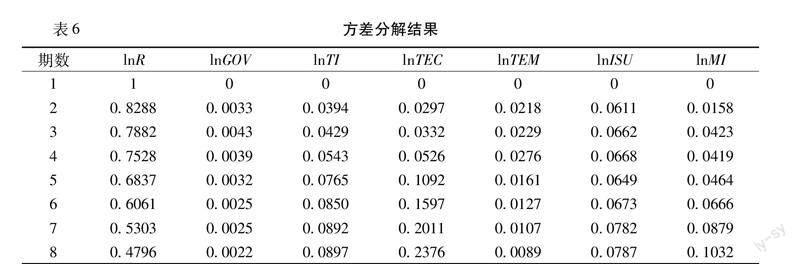

如图4所示,各解释变量在给予乡村振兴对旅游城镇化响应系数一个正向标准差冲击后,均表现出一定的正向效应,但响应程度不尽相同。具体来看,政府引导(lnGOV)对响应系数的正向冲击较为微弱,这可能是由于政府在推动“以城带乡”的过程中更多扮演着“引导者”和“规划者”的角色,旅游城镇化驱动乡村振兴还需要市场主体的共同参与。交通基础设施(lnTI)对响应系数呈现出一定的正向冲击,但强度较为有限,这可能是随着互联网发展,非实体的“互联网Desakota空间”有效打破了产业阻隔和地理壁垒(宁志中、张琦:《乡村优先发展背景下城乡要素流动与优化配置》,《地理研究》2020年第10期,第2 201—2 213页。),城乡间的要素流动对物理层面的流载体依赖程度降低。旅游业经济效应(lnTEC)对响应系数的正向冲击十分显著,且随着滞后阶数推移,冲击力还有增强趋势,这表明旅游业对地区经济的带动不仅能加速旅游城镇化进程,“扩散效应”下乡村地区也会逐步享受到外溢红利。旅游业就业效应(lnTEM)对响应系数的正向冲击表现出先快速增加随后减弱的变化趋势,一方面表明旅游业通过吸纳剩余劳动力,为乡村居民实现“生活富裕”创造了条件,但随着张家界旅游业发展模式由“粗放型”向“集约型”转变,依赖人力资本投入进而实现旅游城镇化驱动乡村振兴的边际效应呈递减趋势。产业结构升级(lnISU)对响应系数也能产生一定的正向冲击,表明以旅游业为代表的第三产业发展有助于加速城乡间产业融合,并促进城市发展要素向乡村扩散以盘活乡村闲置资源,打破了要素向城市单方向流动的路径依赖。市场投资(lnMI)对响应系数的正向冲击也十分显著且呈现增强态势,这表明旅游资本投入对旅游城镇化驱动乡村振兴的作用力释放,加速乡村地域系统旅游业发展和“人—业—地”要素整合,进而推动乡村振兴的实现具有重要意义。

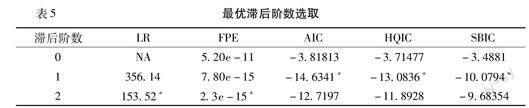

脉冲响应轨迹只能显示出内生变量对其他变量冲击带来的影响,但无法获悉各变量对响应系数冲击的贡献度,故采用方差分解进一步分析。由表6可知,滞后1期乡村振兴对旅游城镇化的响应系数完全受自身冲击影响,在此之后其自身贡献率呈逐步下降的趋势,到第8期时自身贡献率已降至47.96%;政府引导对响应系数的贡献率占比始终较小,在滞后3期达到最大值0.43%后逐步下降,至滞后6期后逐步稳定,到滞后8期基本保持在0.22%,这与脉冲响应轨迹具有一致性;交通基础设施对响应系数的贡献度呈逐步提升的趋势,由滞后2期的3.94%上升至第8期的8.97%后逐步稳定;旅游业经济效应对响应系数的贡献率随着滞后期推移呈现出快速提升的趋势,并在第5期后成为贡献率最高的被解释变量,贡献率由滞后2期的2.97期增至滞后8期的23.76%;旅游业就业效应的贡献度呈现“倒U型”趋势,由滞后2期的2.18%增长至滞后4期的2.76%,随后呈下降趋势,到滞后8期稳定在0.89%;产业结构升级的贡献度于滞后3期前在所有被解释变量中排名首位,但其贡献度的增速较为缓慢,仅由滞后2期的6.11%增长至滞后8期的7.87%。市场投资对响应系数的贡献度也呈现稳步提升的态势,由滞后2期的1.58%增长至滞后8期的10.32%。

根据上述脉冲响应与方差分解的结果,结合前文理论解析,张家界旅游城镇化驱动乡村振兴一方面受到旅游地微观环境影响,主要包括政府引导、交通基础设施、旅游业经济效应、旅游业就业效应、产业结构升级和市场投资等内源性要素,其中旅游业经济效应对其推动作用最为显著,政府引导和旅游业就业效应的影响力相对较弱;另一方面受到外部宏观环境影响,如不同时期的城乡发展政策、旅游业发展政策以及社会经济环境的变化等外源性要素(如图5)。

五 结论与讨论

(一)结论

在城乡融合发展的大背景下,就旅游城镇化对乡村振兴的驱动过程与影响机制进行理论解析,并以典型旅游地张家界为例展开实证研究,结论如下:

第一,旅游城镇化驱动乡村振兴是指在互利共生的新型城乡关系引导下,畅通要素双向流动通道以充分发挥城市的“扩散效应”,促进发展要素回流乡村,并以乡村旅游产业为先导引领乡村地域系统要素整合、结构优化和功能提升,推动其经济、社会和空间系统协同重构,最终实现乡村振兴的过程;基于乡城关系视角与TALC理论,该过程大体可划分为介入、收缩、发展和巩固四个阶段。此外,政府引导、交通基础设施、旅游业经济效应、旅游业就业效应、产业结构升级和市场投资行为是旅游城镇化驱动乡村振兴的重要内源性影响因素;城乡发展政策、旅游业政策以及社会经济等外部环境的变化是其外源性影响因素。

第二,基于理论解析和乡村振兴对旅游城镇化响应系数的测度结果,张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的过程大体可划分为四个时期:介入阶段,旅游城镇化的驱动作用有限,响应系数始终围绕“1”波动,对乡村振兴“生活富裕”子系统影响最大;收缩阶段,驱动力快速衰微,响应系数由1.174下滑至0.634,旅游城镇化的“虹吸效应”大于“扩散效应”,对“生活富裕”子系统的影响仍最为显著;发展阶段,驱动力呈现持续增长的趋势,响应系数由0.685提升至1.190,旅游城镇化对“产业兴旺”子系统的影响效应最明显;巩固阶段:旅游城镇化的驱动力维持在高位,年均响应值达1.328,且呈现呈稳中有升态势,“产业兴旺”和“生态宜居”子系统受益最大,“治理有效”子系统的关联度仍较低。

第三,通过VAR模型探究政府引导、交通基础设施、旅游业经济效应、旅游业就业效应、产业结构升级和市场投资水平对“乡村振兴对旅游城镇化响应系数”的影响,发现各变量均表现出一定的正向效应。其中,旅游业经济效应的推动作用最为显著,贡献度在滞后期末达到了23.76%;政府引导和旅游业就业效应的影响力相对较弱,贡献度在滞后期末仅分别为0.22%和0.89%。此外,基于旅游地微观环境和外部宏观环境视角,就张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的影响机制进行了系统梳理。

(二)讨论

本文从城乡关系视角出发,从理论上解析了旅游城镇化驱动乡村振兴的内涵、演进过程与影响机制,结合“响应”概念及现有研究,构建了乡村振兴对旅游城镇化的响应度模型以定量评价旅游城镇化对乡村振兴的驱动力;实践上,结合灰色关联法和VAR模型,以典型旅游地张家界为研究对象,既汲取了定量研究的精准性和可信度优势,同时深入剖析了张家界旅游城镇化驱动乡村振兴的底层逻辑和根源事件,弥补了单一量化研究因忽略客观事实所导致的结论偏颇。但所构建的乡村振兴对旅游城镇化的响应度模型是否具有广泛适用性仍需大量验证,在后续研究中,学者可选取不同案例地以检验该模型的有效性。

基于研究结论和张家界实际情况,提出以下政策建议:1.发挥旅游业的带动作用,释放其“一业兴、百业旺”的乘数效应。张家界各区县应结合自身优势,以旅游产业为链接点,推动其与一二三产业融合发展,进而提升产业附加值并加速农业、手工业等多业态转型升级,最终实现乡村振兴。具体地,慈利县可依托其田园风光和广袤乡野,加速“农业+旅游+康养”深度融合,打造生态农业观光园和健康产业园;桑植县大鲵产业别具优势,可将其纳入旅游产业链并打造大鲵休闲旅游线路、大鲵特色旅游文化产品等,这有助于提升产业附加值和品牌知名度;永定区是张家界“莓茶”的核心产区,当地可深入发掘莓茶文化并探索出一条“茶旅融合”的发展道路,这不仅能丰富旅游业态,还有助于延伸莓茶产业链并拓宽其销售渠道。2.完善利益联结机制,以多元主体协同共治推动乡村振兴。首先,政府应发挥好在规划控制和监督管理等方面的主体作用,科学编制张家界各专项规划并落实好“三星拱月、月照三星”的全域旅游发展战略,适时引导各类发展要素向乡村扩散以实现城乡融合发展;在此基础上,出台金融扶持、减税降费等优惠政策,鼓励市场主体积极参与到当地旅游开发和乡村建设中,发挥企业在资金、技术、管理等方面的优势。此外,可借鉴贵州安顺市屯堡村“政府+旅游企业+农村旅游协会+旅行社”的参与式乡村旅游开发模式,明晰各方权责,让利益相关者,尤其是广大乡村居民共享发展成果。3.推进旅游业转型升级,提高其韧性水平。张家界的旅游发展极易受到外部环境变化(如新冠疫情)带来的负面冲击,其抗风险能力亟待提升。一方面,加速数字化技术在旅游业中的应用,构筑起数字旅游“生态圈”以实现景区间信息的互聯互通;此外,将VR、人工智能等技术应用于魅力湘西表演和天门狐仙音乐剧等张家界知名实景演出中,可有效提升对游客的吸引力;还可参考杭州市所打造的“数字经济旅游十景”,将“数字嬉乐”(Digital Playfulness)概念引入到智慧旅游城市建设中,实现“线上”和“线下”旅游协同推进。另一方面,以需求为导向,推动旅游产品由“观光”向“休闲”嬗变,打造具有地方特色的休闲旅游地(如张家界永定区绿色大地生态园),这有助于延展旅游产业链条以拓宽增收渠道,增强旅游发展韧性。

The Process and Influence Mechanism of Rural Revitalization Driven by Tourism Urbanization: A Case Study of Zhangjiajie City

TANG Jian-xiong, CAI Chao-yue, LIU Yu-jing

Abstract: This study provides a theoretical support and practical basis for achieving a “new leap” in rural revitalization in areas with abundant tourism resources by deeply revealing the mechanism driving rural revitalization through tourism urbanization. On the basis of theoretical analysis, taking Zhangjiajie as a case study and combining the gray correlation method and VAR model, this paper reveals the process and impact mechanism of rural revitalization driven by tourism urbanization. It is found that the process involves four stages: intervention, contraction, development and consolidation. Among them, the driving force of tourism urbanization in the intervention stage is relatively weak, and has the greatest impact on the “affluent life” of rural revitalization; in the contraction stage, the driving effect rapidly decayed and the response coefficient decreased from 1.174 to 0.634, but the impact on the “affluent life” was still the most significant; the driving force of the development stage shows a continuous strengthening trend, with the response coefficient increasing from 0.685 to 1.190, which has the most significant impact on the “industrial prosperity”; in the consolidation stage, the driving effect has steadily increased, and the “industrial prosperity” has benefited most, but the degree of correlation of “effective governance” is still the lowest. In addition, the analysis of the impact mechanism show that government guidance, transportation infrastructure, economic effects of tourism, employment effects of tourism, upgrading of industrial structure and market investment are the main influencing factors in the micro-environment of Zhangjiajie, and they all have a significant positive effect. Among them, the economic effects of tourism have the strongest influence, with a contribution rate of 23.76% at the end of the lag period; while the impact of government guidance and employment effect of tourism is relatively weak.

Keywords: tourism urbanization; rural revitalization; influential mechanism; grey correlation method; VAR model

【責任编辑:龚桂明 林舒琪】

收稿日期:2023-02-06