广东省寺观园林空间分布特征及影响因素研究

赵永琪 袁海清

(1.广东省农业科学院农业经济与信息研究所,农业农村部华南都市农业重点实验室,广州 510640;2.广东智铭设计有限公司,广州 510700)

寺观园林作为中国文化遗产的组成部分,在现代社会快速发展的背景下,正面临着空间分异和时代变迁,分析其空间分布及影响因素对寺观园林遗产的保护传承及规划利用具有重要意义。以广东省范围内的1 772个寺观园林作为研究对象,采用最近邻指数、核密度估计等空间分析方法,从类型、密度以及结构等方面对其空间分布特征进行研究,并对其形成与发展的影响因素进行探讨。结果表明:(1)寺观园林的空间分布不均衡,局部集聚特征明显,总体上呈“两端高、中间低”的空间分布格局。各地级市的寺观园林呈集聚分布为主、均匀分布为辅的空间分布模式。(2)寺观园林的核密度分布呈现以东西两端为极点向中部和北部扩散的态势,与广东省的经济结构存在一定的反趋势。(3)自然环境的多样性、人口经济发展的异质性、不同区域开发历史以及民族民系分布为其寺观园林发展的分异提供了条件,是影响广东省寺观园林空间分布的主要因素。

寺观园林;空间分布;影响因素;文化遗产;广东省

寺观园林是指佛寺、道观在修建时所配建的附属园林,包括寺观的内部庭院及其外围自然环境,也可泛指那些为宗教信仰和意识崇拜服务的建筑群所附设的园林[1]。作为中国传统园林的重要组成部分,寺观园林独特的历史渊源和文化景观价值是中国园林生产实践的重要表现,带有鲜明的特点。具体而言,相比皇家园林和私家园林等其他古典园林,寺观园林不仅在数量上远超两者的总和,而且在特色上又具有一系列显著差别的特点[2]。同时,在选址上寺观园林既频繁出现在市井街头,又广布于自然环境优美的名山大川,突破了皇家园林和私家园林在地域分布上的局限。此外,寺观园林高度融合了人工景观和自然景观,有机结合了内部园林环境和外部园林环境,是皇家园林或私家园林所难以望及的存在。从西汉佛教传入中国和东汉道教在本土创立后,中国寺观园林也伴随这两大宗教的兴衰而发展,经历了汉代的萌芽、魏晋南北朝的兴盛、隋唐的鼎盛、宋代的成熟再到元明清时期的全面发展[3],寺观园林一直延续至今。然而,在现代社会快速发展的背景下,寺观园林正面临着巨大的空间分异和时代变迁。深入分析其空间分布及相应的影响因素,对寺观园林遗产的保护传承及规划利用具有重要意义。

目前学术界关于寺观园林的研究已有一定积累。在研究内容上,主要围绕寺观园林的选址及植物配置[4-5]、艺术特征及地域特色[6-7]、文化意义与景观内涵[8-9]、空间演化与布局营造[9-12]等方面进行相关讨论。在研究区域上,以往多围绕北京的皇家寺观园林和江南地区寺观园林进行研究[13]。而近年来,四川、云南和西藏等西部地区的寺观园林研究发展较快[14]。在研究方法上,早期以定性的描述研究为主[15],近年来相关定量研究不断增加,如基于ArcGIS软件对云南[2]、甘肃[16]等西部省份的寺观园林空间分布特征及影响因素进行深入剖析,还有采用AHP法[17]、灰色关联模型[18]等数理方法对寺观园林的景观价值和吸引力进行量化分析。总体而言,目前国内寺观园林的研究仍有诸多不足。一方面,当前大部分研究内容仍以定性分析为主,缺乏对地区寺观园林空间分布的整体性研究,对寺观园林形成与发展的影响因素也缺乏深入分析。随着数字时代的到来,相比其他历史文化遗产的研究,寺观园林的数据化研究亟待加强。另一方面,当前大部分研究对西部等传统宗教文化强省关注较多,对东部沿海发达省份的寺观园林关注较少,尤其是很少关注现代化冲击下的传统寺观园林发展问题。

广东是国内最早接触外来宗教并实现多种宗教共存的省份之一[19]。在改革开放的大潮之中,广东的寺观园林在空间上发生了前所未有的变化。鉴于此,本研究以广东省为例,采用相关空间分析方法,对省内现存的寺观园林进行空间分布格局、模式以及态势的分析,同时探讨自然环境、人口经济、历史人文等影响因素对广东省寺观园林空间分布的影响,以期为广东省寺观园林的保护与可持续利用提供参考依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

研究数据来源于国家宗教事务局官网(https://www.sara.gov.cn/)的宗教基础信息查询系统,通过查询获取广东省内的佛寺与道观名录及相应地址,共有1 772处寺观园林,其中佛寺1 554处,道观218处。再根据各寺观园林的地址通过百度地图解析法(Geocoding API)获取其相应的地理坐标,通过逐一核对,利用GIS数据转换器将百度BD09坐标转换为WGS84坐标,使其空间位置矢量化,最终构建出广东省寺观园林的空间数据库,属性包括寺观园林所在的市、县、镇(街)等信息,以此绘制出广东省寺观园林空间分布图(图1)。人口经济数据来源于广东省相关统计年鉴、地方政府工作报告以及国民经济和社会发展公报等。

图1 广东省寺观园林空间分布图Fig.1 Spatial distribution map of temple gardens in Guangdong Province

1.2 研究方法

根据寺观园林的宗教属性以及空间属性进行编码处理,并以点状矢量数据作为后续数据分析的基础,运用GIS空间分析模块,对寺观园林的空间分布格局、分布模式、分布态势等空间分布特征进行探究。具体来看,采用自然间断点分级法分析寺观园林分布的空间格局;采用最近邻指数R分析全省及各地市寺观园林的空间分布模式;采用核密度估计法判断寺观园林空间分布的态势。最后,从自然环境、人口经济以及历史文化等方面剖析寺观园林分布的影响因素。

1.2.1 最近邻指数

将寺观园林视为点状要素进行研究,最近邻指数通过衡量要素在地理空间中的相互近邻程度,可以表征点状要素的空间分布模式[20],计算见公式(1)。

式中:R为最近邻指数,为实际平均观测距离;E(dmin)为理论最近邻距离;n为现代寺观园林数量;A为研究区域面积。当R>1时,表明要素呈均匀分布模式;当R<1时,表明要素呈集聚分布模式;当R=1时,表明要素呈随机分布模式。

同时,计算结果需配合Z值和p值的结果来检测函数运算的可信度,z值表征置信区间,临界值为2.58,当z值的绝对值大于临界值时,说明存在显著的空间模式。p值代表的是概率,反映事件发生的可能性大小。一般规定将p<0.01作为检验函数运算的一个标准,如果p<0.01说明数据反映出的规律非常可信。

1.2.2 核密度估计

核密度估计认为地理要素在空间任何位置均可出现,但不同位置出现的概率不同[21]。因此,核密度估计越高,地理要素出现的概率就越高。本文利用该方法分析寺观园林的空间分布态势,见公式(2)。

式中:f(x)为x所处区域的核密度估计;h为计算带宽,即核函数的搜索半径;n为点要素数量;K(dis/r)为核函数,其中dis是点要素i到点要素s的最短距离。

2 广东省寺观园林空间分布特征分析

2.1 寺观园林空间分布格局

通过ArcGIS软件对广东省寺观园林的空间分布进行可视化分析,采用自然间断点法进行分级(图2),从区域整体上来看,广东省寺观园林的分布相对分散,但也存在一定程度的集中。其中,中部、北部地区寺观园林相对稀疏,东部、西部寺观园林分布较为密集,且存在两端不断向中间递减的趋势。从各地市来看,寺观园林在各地市均有分布,但地市之间存在显著的不均衡性,数量差距较大,大体可以划为4个层次。其中,汕头市、梅州市、湛江市的寺观园林数量最多,占比在13.15%~18.91%之间,总占比达50.11%,属于寺观园林分布的第一层次。揭阳市、潮州市、惠州市、汕尾市、茂名市、河源市的寺观园林数量次之,占比在4.51%~9.54%之间,属于寺观园林分布的第二层次。之后是东莞市、广州市、云浮市三市,寺观园林数量占比在1.63%~2.54%之间,属于寺观园林分布的第三层次。韶关市、江门市、清远市、肇庆市、阳江市、佛山市、深圳市、中山市、珠海市的寺观园林数量较少,九市的寺观园林数据仅占全省总数的6.94%,属于寺观园林分布的第4层次。综合来看,广东省寺观园林的空间分布不均衡,局部集聚特征明显,总体上呈“两端高、中间低”的空间分布格局。

图2 广东省寺观园林的空间分布格局Fig.2 Spatial distribution pattern of temple gardens in Guangdong Province

2.2 寺观园林空间分布模式

利用ArcGIS软件的最近邻分析工具从省市两级层面探究广东省寺观园林的空间分布模式,最近邻指数R及相关参数的运算结果见表1。从省域层面来看,广东省寺观园林分布的最近邻指数为0.381,远小于1,且z值的绝对值显著大于临界值2.58,p值<0.01,通过了数理统计的显著性检验。由此可知。广东省寺观园林整体上呈现显著的集聚分布模式。从市域尺度来看,广东省寺观园林最近邻指数小于1的地级市有14个,占全省地级市的66.67%。可见广东省大部分地级市的寺观园林呈集聚分布模式。具体数值来看,寺观园林集聚分布的地级市最近邻指数介于0.378~0.958,其中,R值小于0.5的地级市仅有汕头市和湛江市,说明大部分地级市寺观园林空间分布的集聚程度并不高。此外,广东省寺观园林最近邻指数大于1的地级市有7个,占比33.33%。其中珠海市的最近邻指数最高,为140.665,说明珠海市的寺观园林分布最为分散,这主要是由于珠海市的寺观园林数量稀少所致。总体来看,广东省各地级市的寺观园林呈集聚分布为主、均匀分布为辅的空间分布模式。

表1 广东省各地市寺观园林分布的最近邻点指数统计表Tab.1 Statistical table of the nearest point index of temples and gardens distribution in Guangdong Province

2.3 寺观园林空间分布态势

核密度估计可以更加直观和准确地表现出寺观园林分布的集聚区域和集聚态势,利用ArcGIS软件中的核密度分析工具(Kernel Density)对广东省寺观园林数据进行计算,并采用自然间断点法将计算结果划分为7个等级序列。从图3可知,广东省寺观园林的空间分布具有明显的集聚特征,且呈现出典型的“核心—边缘”分布态势。总体上形成以汕头、揭阳、潮州为核心,以梅州、湛江为集聚点,以茂名、湛江一带和东莞、惠州、汕尾、揭阳一带为初级集聚带的“一核、两点、两带”空间分布结构。从具体数值来看,以汕头、揭阳、潮州组成的潮汕地区核密度值最高,峰值达1 302.19个/104km2。其次是梅州地区,峰值达648.54个/104km2。相比之下,粤北的韶关、清远、云浮以及珠三角地区的肇庆、江门、珠海和粤西地区的阳江等地核密度值较低,尚未形成相对规模的集聚区,成为广东省寺观园林分布的地理断裂带。总体来看,广东省寺观园林的核密度分布呈现以东西两端为极点向中部和北部扩散的态势,这与广东省的经济结构存在一定的反趋势,由此可以推断广东省寺观园林的空间核密度分布与地区经济发展程度存在某种联系。

图3 广东省寺观园林的核密度分布图Fig.3 Nuclear density distribution map of temple gardens in Guangdong Province

3 广东省寺观园林空间分布特征的影响因素

3.1 自然环境因素

自然环境是影响寺观园林分布的基础性因素,地势、地貌等地形要素对寺观园林的营造有着直接影响。广东省整体地势北高南低,地貌类型丰富,山地、丘陵、平原以及沿海台地均有分布。总体上北部多山地和丘陵,南部及沿海地区多平原和台地。不同地形地貌影响着广东经济、社会以及地方文化的发展,也产生了与各地地理环境相适应的寺观园林景观。一般而言,地形地貌主要由海拔和坡度两个指标体现,利用ArcGIS对广东省的寺观园林进行海拔和坡度提取分析,梳理出广东省寺观园林所处的自然环境条件。由表2可知,不同类型的寺观园林选址时具有相似的自然环境特征。从海拔来看,绝大部分佛寺园林和道观园林分布在海拔200 m以内的地区,占比达93.45%。其次是分布在海拔200~500 m的地区,占比5.76%,此外,还有极少数分布在海拔500 m以上。从坡度来看,也存在相似的现象,大部分佛寺园林和道观园林分布在坡度低于5°的地区,占比达75.68%。其次是分布在坡度5°~10°的地区,占比17.66%,只有少部分分布在坡度10°以上的地区,这说明广东省寺观园林主要集中分布在海拔较低、坡度较缓的区域。究其原因,可能是这些低海拔、低坡度区域气候相对温润、水源充足,适宜寺观园林的营建和造景,也有利于寺观园林的保存和可持续发展。

表2 广东省寺观园林地形与数量的关系Tab.2 The relationship between topography and quantity of temple gardens in Guangdong Province

3.2 人口经济因素

寺观园林的发展与地方人口以及经济发展水平密切相关。人口的多少在一定程度上决定了区域寺观信徒的数量,而人口迁移流动又在某种程度上影响着一个地区信徒的质量。经济发展水平影响着寺观园林的兴建和维护,但同时也存在因经济建设破坏寺观园林的现象。广东省人口分布主要集中在珠三角地区以及沿海一带的地市,由此形成了广东省以珠三角地区为核心、沿海一带为纽带的经济发展格局。通过梳理广东省各地市常住人口和近10年来GDP的占比情况,同时与寺观园林占比进行比较。由图4可知,广东省各地市寺观园林的分布与当地人口、经济发展水平的相关性存在显著的空间分异。具体来看,珠三角地区各地市的人口、经济占比与寺观园林占比呈一定的负相关,即珠三角地区的人口集聚和经济快速发展并没有带来寺观园林的大肆兴建,反而在一定程度上带来了寺观园林的破坏。其原因可能是珠三角地区的人口来自于省内外各地,寺观信仰参差不齐,同时珠三角地区的经济发展快速且管理粗放,对寺观园林的保护和维护带来了影响。粤东西北地区各地市的人口、经济占比与寺观园林占比呈一定的正相关。原因可能是粤东西北地区人口常年流出,外来人口相对较少,经济发展水平相对滞后,有利于寺观园林的保存。其中汕头、揭阳、湛江以及梅州等人口和经济占比相对较高的地区,寺观园林更多。说明广东省寺观园林分布主要分布在经济次发达地区的人口与经济发展水平相对靠前的地市。

图4 广东省寺观园林与人口经济条件统计图Fig.4 Statistical map of temple gardens and population economic conditions in Guangdong Province

3.3 区域开发因素

寺观园林作为人类文明历程的产物,区域开发历史和移民历程是其空间分布成因的重要因素,不同历史时期对寺观文化的开放程度以及大规模移民动态深刻影响着不同区域寺观园林的规模和数量。通过将广东省历代移民及区域开发与寺观园林分布进行叠加分析(图5),可以发现广东省寺观园林分布与其区域开发历史及古代移民历程存在高度关联。具体来看,在广东5个历史开发时期中,广东省的寺观园林主要分布在宋元、明清两个历史时期开发的区域以及主要移民路线周边。主要原因是秦汉时期,广东地域开发才刚刚开始,移民活动较少,且主要为军事移民,同时寺观文化才起步形成,影响甚微。隋唐时期寺观文化盛行,但此时中国的主要经济活动位于北方,岭南一带的经济活动有限,限制了寺观园林的大规模修建。宋元时期中国经济重心逐渐南移,移民活动增加,带动了岭南地区的大开发,经济建设活动频繁,有力助推了广东寺观园林的营造。到明清时期,岭南经济文化获得长足发展,移民活动向全省铺开,带动寺观文化的广泛传播,造园活动更甚,岭南寺观园林营建进入全盛期,当前广东大部分保留下来的寺观园林均形成于明清。而近代随着科学文化的发展传播,海外文化的流入,寺观文化受到一定程度的挑战,同时近代岭南地区战争不断,极大地限制了寺观园林的建设活动,甚至带来一部分寺观园林的破坏。

图5 广东省历代移民及区域开发与寺观园林叠合图Fig.5 Superposed map of temple gardens and migrations and regional development in Guangdong Province

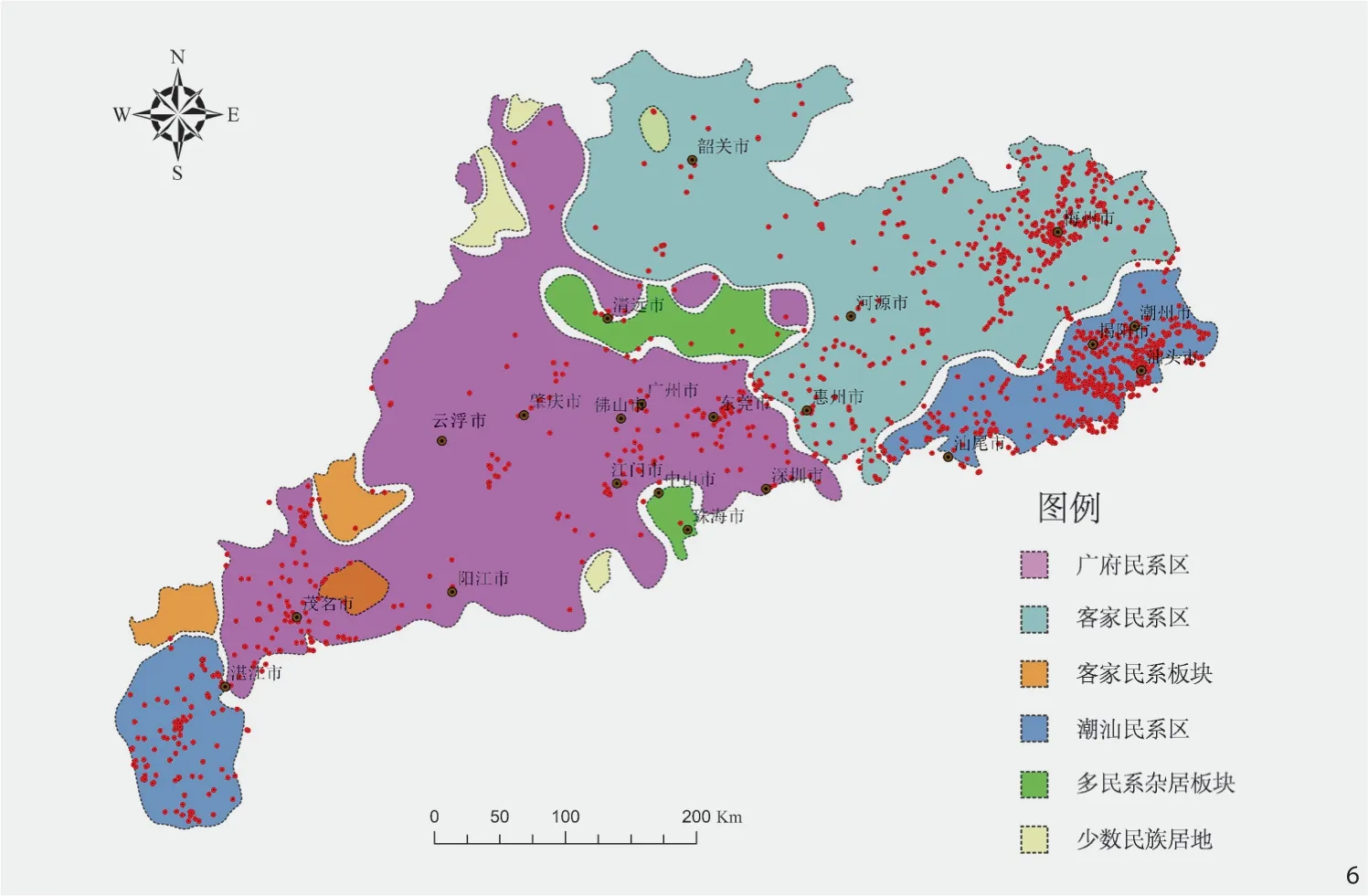

3.4 民族民系因素

寺观园林作为一种宗教景观,不同民族以及不同民系的宗教信仰差异直接影响着寺观园林在区域的分布。广东省是个多民族省份,汉族人口最多,分布遍及全省各地。世代居住的少数民族有瑶族、壮族、畲族等,主要分布在粤北一带的山区。广东也是个多民系的省份。自秦汉以来,广东先后多次接纳从北方各地大规模南下的汉族移民。至宋初,初步形成了广府、客家和潮汕三大民系,相应地奠定了三大民系文化区的分布格局。其中,广府民系分布在珠三角地区以及粤西、粤北部分县市;客家民系分布在粤东的东北部各县市和粤北一部分山区,此外,粤中、粤西各县市也有零星分布;潮汕民系分布在粤东沿海和雷州半岛。通过叠加分析(图6),三大民系中,潮汕地区寺观园林分布最密集,原因在于潮汕地区古时候地狭人稠,潮汕人靠海而生,巨大的生存压力造就了当地人信佛拜神的社会传统,导致区域信仰活动频繁,捐赠、布施活动为寺观园林的分布提供了条件。同时当地一部分人依靠寺观而生,僧尼众多,区域造园活动密集。客家地区寺观园林分布次之,原因在于客家地区山地居多,经济相对落后,缺乏足够的财力支持宗教崇拜活动。同时,客家人信仰多元,且与少数民族混居,所以出现了客家地区寺观造园南北分化的现象,南部靠近潮汕地区的梅州、惠州,寺观园林分布密集;北部为少数民族聚居的韶关、河源,寺观园林稀疏。广府地区寺观园林分布相对稀疏,原因在于广府地区经济发达,快速城镇化对寺观园林的保护与利用带来一定影响。同时广府地区对外交流最频繁,流动人口众多,海外文化影响深刻,对各地寺观园林的营造带来了一定冲击,尤其是珠三角地区的深圳、珠海、江门等地市,经济建设对当地寺观园林的保存影响巨大。

图6 广东省民族民系分布与寺观园林叠合图Fig.6 The distribution of ethnic groups in Guangdong Province and the superimposed picture of temple gardens

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究采用相关空间分析方法,对广东省现存的寺观园林进行空间分布格局、模式以及态势的分析,并探讨其影响因素,得出以下结论:

(1)广东省寺观园林的空间分布不均衡,局部集聚特征明显,总体上呈“两端高、中间低”的空间分布格局。各地级市的寺观园林呈集聚分布为主、均匀分布为辅的空间分布模式。

(2)广东省寺观园林形成以汕头、揭阳、潮州为核心,以梅州、湛江为集聚点,以茂名、湛江一带和东莞、惠州、汕尾、揭阳一带为初级集聚带的“一核、两点、两带”空间分布结构,呈现出以东西两端为极点向中部和北部扩散的态势,与广东省的经济结构存在一定的反趋势。

(3)广东省寺观园林发展的分异受多种因素影响。其中,海拔较低、坡度较缓的区域寺观园林分布较多;经济发达地区寺观园林与人口经济呈反比,而经济欠发达地区寺观园林与人口经济呈正相关;区域开发历史决定了广东省寺观园林的形成年代,民族民系分布则深刻影响着广东省寺观园林空间分布的密集程度。

4.2 讨论

(1)资源禀赋、经济发展、人口迁移、区域开发和民族习性等为寺观园林发展带来机遇的同时,也使其在地理空间分布上产生分化,部分地区传统寺观园林消亡和破坏的风险正在加大,在当前推进中国式现代化过程中如何处理寺观园林这类特殊的精神文化遗产是值得学界探讨的话题。当前可根据各地寺观园林发展的现状,从园林文化特色、地方民间信仰、寺观活动时空场域、传统民俗传承等方面,因地制宜、分类分区进行寺观园林文化遗产保护和利用,并注重在经济转型、社会重构过程中将寺观园林所蕴含的文化精神内涵内嵌到地区精神文明建设当中,既能丰富各地精神文明生活,也可实现寺观园林遗产的保护传承。

(2)不同地区寺观的营造在纵向上与特定自然环境通过文化生态关联形成特定园林景观,在横向上通过人口迁移和交融,形成一定的地域宗教信仰区。因此,各地寺观园林的起源和历史发展脉络是未来有待研究的课题。本文从空间的视角对广东省寺观园林的现状进行剖析,并梳理其空间格局的影响因素,尚未涉及时空演变,后续可以从历史发展的角度对广东省寺观园林的区域空间演变以及文化内涵变迁做进一步分析。同时,突破行政区划限制,从寺观园林区域化、宗教文化迁徙路线、文化生态保护区等方面进行跨区域研究。

注:图5、图6参考2020年版广东省地图集绘制;其余图表均由作者绘制。