村庄精英亲社会行为的类型学划分及其影响

金江峰

一、问题的提出

全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村(习近平,2022)。扎实推动乡村振兴,需要坚持农业农村优先发展战略,在发展中巩固拓展脱贫攻坚成果,促进农民农村共同富裕。其中,重视发挥“第三次分配”作用,被作为促进共同富裕和全面推进乡村振兴的重大创新举措,在党的十九届四中、五中全会和二十大报告文件中都得到强调。所谓第三次分配主要是指社会力量在自愿基础上,通过慈善事业、民间捐赠和志愿服务等方式,对社会资源和财富进行分配的模式(王杨、邓国胜,2022)。在实践中,通过第三次分配推进农民农村共同富裕最重要的内生力量是村庄精英,最关键的形式是村庄精英物质性的慈善捐助。从理论层面看,村庄精英的慈善捐助行为被称作“亲社会行为”,即一种有益于他人和社会,但较少获得回报的行为。

目前,有关村庄精英“亲社会行为”的研究主要聚焦于行为动机和行为结果等方面。研究者虽然关注到村庄精英的慈善捐助对农村发展、建设及收入分配等的影响,但关于村庄精英亲社会行为的表现形式,何种结构性因素会干预村庄精英的亲社会行动,以及村庄精英亲社会行为与农民农村共同富裕之间微观逻辑关系等问题的研究还不够丰富,特别是相关实证研究还未能跟上变化了的现实。基于此,本文尝试从亲社会行为角度,运用区域比较方法,探讨村庄精英亲社会行为的类型、表现及影响,以期在理论层面助力农民农村共同富裕水平的提升。

二、文献述评:亲社会行为及其研究

亲社会行为(prosocial behavior)是心理学、社会学与经济学等学科领域的重要分析概念,在政治学领域通常被放置于士绅与乡土精英的分析范畴当中,总体延续的是精英亲社会行为的内涵、表现、干预因素及其影响分析等。

在亲社会行为的内涵分析上,研究者提出亲社会行为是那些对他人和社会有益,但获得回报的可能性微乎其微的行为(Rosenhan,1978);通常表现为个体之间的合作、分享以及个体对他人的帮助、同情、安慰、捐赠与自我牺牲等(寇彧等,2007)。亲社会行为的产生,主要源自社会发展与分化下,个体之间、阶层之间以及城乡之间的不平等,要求发展现代慈善事业,鼓励精英群体和富裕阶层向社会贫弱群体进行慈善捐助,以实现社会的均衡发展。这是一条以鼓励和引导为主的柔性发展路径,能够有效弥补产业制度和税收调节制度在财富分配格局中的缺憾,提高社会均衡发展水平(Berman,2016)。

在亲社会行为的干预因素分析上,研究者大概形成了个体化与社会化两条分析路径。个体化路径研究认为,个体亲社会行为主要受到家庭文化、家庭结构、心理状态或道德认同等影响(肖凤秋等,2014)。如有研究发现,青少年的家庭功能和家庭结构完整性会影响到其亲社会行为,非留守青少年比留守青少年有着更强的亲社会行为倾向(雷晓玲等,2022)。社会化分析路径认为,个体亲社会行为受到其教育经历、社会经历、社会地位感知和社会道德震撼等影响。如在地方经济精英分析中,研究者提出农民出身的民营企业家因为依赖他人及所建立的人际关系来获取帮助,其共情和社会地位感知度更高,更加容易产生亲社会行为(邹立凯等,2023)。另外,有研究发现,个体亲社会行为是在社会化过程中慢慢形成和发展的,它受到个人特质因素影响,也是社会环境的产物(Bergin,2002)。

在亲社会行为的影响分析上,西方研究认为,在人类社会进入富裕社会过程中,主要存在部分个体因发展能力限制或资本剥削的能力贫困与相对贫困问题,而政府对合法性追求和市场对法权制度的强调下,保护弱者的资源分配方案难以通过政府或市场干预实现,需要一种社会化的调节方式(森,2012),精英的社会救助、慈善捐赠和志愿服务等亲社会行为,在当中发挥着重要的资源再分配、公平公正与社会和谐等作用(李贤、崔博俊,2021)。悖论是研究者发现,个体自愿性的亲社会行为并不能化解富裕社会存在的个体富裕与公共贫困、物质富裕与精神贫困等问题,其又反求于政府有效的行政干预,以期完成个体精神世界的改造与社会公共精神的重建,实现社会真正的总体富裕(加尔布雷斯,2009)。相较国外贫困治理视域下关于个体亲社会行为对财富分配与共同富裕作用的矛盾性认识,国内研究者从健全与完善国家基础性分配制度体系角度提出,亲社会行为是支撑国家第三次分配制度运作的核心机制,也是对市场机制与政府机制主导下的分配制度的有效补充(王名等,2021)。具体如在经济层面,亲社会行为对优化社会财富与收入分配格局、缩小贫富差距、营造良好社会慈善氛围以及推进共同富裕等有着重要意义(高胜德、季岩,2022);在社会文化层面,个体亲社会行为的示范、带动与关联效应,能够促进良好社会慈善文化与道德行为的形成,对社会共同体共享繁荣有着积极作用(唐任伍、李楚翘,2022)。在亲社会行为的类型划分基础上,研究者提出利他性亲社会行为因基于个体道德责任、共情关怀和社会归属等自愿做出,具有很强的价值理性特征(Greener,1999),能够对社会利益及价值的分配起到正向作用;但社交性亲社会行为是个体出于人际交往、关系互惠和接纳认可等动机做出的行为选择,具有工具理性特征(张庆鹏、寇彧,2008),虽能够起到利益再分配作用,但在价值引导方面具有一定消极影响。

既有研究对亲社会行为概念内涵的界定与外延的拓展,为本研究的开展奠定了坚实的理论基础。特别是相关研究在亲社会行为的干预因素和后果影响方面的分析,有助于激发笔者从机制层面探讨亲社会行为与社会财富及价值分配之间的逻辑关系。不足的是,相关研究在讨论亲社会行为的干预因素和后果影响时,总体秉持的是理论先行原则,导致研究陷入非个体即社会、非价值即工具的二元分析框架,在解释逻辑上往往也陷入微观的心理或行为分析以及宏观的应然讨论等,缺乏比较中观和结构化的研究。基于此,本文尝试在以下几个方面做出拓展,以期能够产生部分边际贡献:其一,将研究对象聚焦于村庄及其内部精英,探讨特定场域内,个体亲社会行为的动机及干预因素,并据此对村庄精英亲社会行为进行类型划分;其二,讨论在个体动机及外部干预下,个体亲社会行为的不同特征及表现等;其三,基于村庄精英亲社会行为的功能指向分析,在农民农村共同富裕概念内涵下,具体讨论作为第三次分配形式的亲社会行为如何作用于村庄利益与价值的再分配,又分别产生了什么影响等。本研究经验材料来源于笔者及团队成员近年来在全国数个省市的农村调研,出于学术伦理,行文涉及的具体地名和人名等皆为化名。

三、村庄场域内精英亲社会行为的动机及干预因素

所谓村庄精英,主要是指生活在村庄或村庄之外,但在个体及社会认同上被视作村里人的政治、经济和文化精英等。如村庄在外工作、经商和参军等群体,其身份上可能非村民,但在观念中被视作村里的自己人,在行动上也能够对村庄政治、经济与文化生活等产生重要影响。村庄精英的亲社会行为就是指这部分“村里人”在村庄发展、建设和福利事业中的慈善捐助和社会扶助等行为。

从理论层面看,村庄精英的亲社会行为主要是一种“利他性”动机驱使下的行动,表现为道德责任、共情关怀和自我牺牲等特征,具有很强的价值导向,是一种为实现自我意义、践行社会公共道德与伦理的价值理性行为。但也不排除部分村庄精英会出于自我需求和目的,在成本与收益计算下采取慈善捐助行动。只是村庄精英以慈善捐助为媒介的社会交往行动以及隐藏在社交背后的关系互惠和接纳认可等目标往往具有隐匿性,不会表露出来,也不容易被察觉,其外在表现依旧是利他性行为,但内在实质是利己主义。由此可以发现,在个体动机角度,村庄精英的亲社会行为具有利他和利己两种取向,纯粹利他性亲社会行为是主导,彰显着村庄精英的价值理性,但在利他性亲社会行为背后,部分村庄精英的慈善捐助行动还具有利己性特征,是一种工具理性导向下的行为。价值理性和工具理性代表着村庄精英亲社会行为的两面性,也是个体人格特征的一体两面。

不过,从调研经验看,村庄精英的亲社会行为往往不完全取决于个体动机,同时还受到外在环境的影响,部分精英的亲社会行为还保持着很高的纯粹价值导向,但也有部分精英的亲社会行为呈现出比较明显的工具理性,甚至是不加隐匿的策略性。如有的地方农村,“村庄在外面工作的人”,他们凭借自我经济实力、社会影响力与政策资源调配能力等,不计回报地为村庄公共建设与公共事务治理贡献力量(罗兴佐,2002);以及笔者在江西N 镇杨村调研了解到,那些在外经商和体制内工作的“村里人”,在村庄道路修建和祠堂建造过程中,为村争取项目和超越“红丁”①“红丁”是指村庄男性。一般在村庄修路与建祠等公共事务中,红丁被作为筹集资金的标准。家中一名男性就是一个“丁额”,每个丁额代表一份固定支出。标准捐资的行为。这些亲社会行为很少计算经济回报,更多是一种维持自我声望与名誉的道德性行为,是基于村庄道德伦理与规范秩序的自觉行动,具有很强的利他性特质,表现出典型的价值理性。但在有的地方农村,村庄精英利他性的亲社会行为背后往往也掺杂着利己性的一面,是他们基于个人理性计算所采取的策略行动(李祖佩,2016)。如笔者在浙江J 镇调研发现,有的村庄精英虽冠着乡贤符号为村庄捐资修路和捐献健身器材等,但其目的是在村庄获取项目建设特权,或谋取县域政治资本以服务于自身经济发展需求。而在河南P 街道田村与陕西H 镇魏村调研时笔者发现,村庄精英的捐资修路、捐钱修庙与节日慰老等亲社会行为通常印刻着村庄派性之间竞选和家族之间面子竞争的痕迹,具有较强的工具理性特征。

为什么同样是村庄精英的慈善捐助,在有的村庄就表现为纯粹价值理性,而在有的村庄又被印刻着明显的工具理性?这涉及村庄精英亲社会行为的外部干预因素问题,具体可以从中观社会结构层面进行剖析。从村庄社会结构看,影响村庄精英亲社会行为的干预因素主要来自社会的道德伦理与规范秩序,即影响其行为的“意义之网”。如在江西和福建等宗族底色较浓的农村,村庄精英的亲社会行为虽有工具理性诉求,但面临来自宗族或户族内部的道德规范约束,他们有时不得不抑制理性动机而遵从公共伦理秩序,以求规避来自群体的排斥与舆论压力。最为典型的是,笔者在N 镇杨村调研时,在外经商的熊某两兄弟意图为祠堂捐献一块匾额和两个石狮子,并刻上自己姓名,但遭到其他村民的一致反对。个中缘由在于,其他村民认为熊某兄弟本意是为了炫耀,这种行为会让同宗兄弟脸上无光,更何况大家集资修祠是一族人的孝心,往门头上刻个人的名字,后人看到还以为是熊某兄弟个人行为,将怎么评价其他人。调研时,做工程承包的范某则举了另外一个事例,他说:“承包我们小组这段路的工程,不仅没有挣到一分钱,还倒贴了三万多。在别的地方包这样一个工程,起码要赚四、五万,为什么差别这么大?修自己村的路,要走几代人,几年就烂掉了,村里人就要指着你的脊梁骨骂一辈子,自己抬不起头做人,子孙后代也跟着丢人。所以,就算是往里贴钱我都要把这路修好,修得几十年都没人能说出个不好。挣钱是这样的,在自己人这里要懂得吃亏,他们知道你吃亏了,实际上就是赚了,好名声用钱是买不到的。”(N 镇杨村对范某的访谈)

相较于具有统一内生道德伦理与规范秩序的宗族地区农村,在河南与山东等小亲族地区农村,村庄内生伦理秩序呈现碎片化特征,多只在亲族内部发挥作用。所以,精英的亲社会行为在村庄层面缺乏道德伦理及规范的约束,他们的行动可能有公共性和价值理性的一面,但在弱社会结构束缚和强亲族竞争下,往往也会被异化为一种出于自身利益及目标、或根源于亲族之间竞争的工具理性行为。具体如经常见诸报端的捐资修路、留名立碑行为。笔者调研时亦发现,在村庄内部很多以家族姓氏或村民个体名义命名的村道以及各种家族独自或联合捐修的小庙。在缺乏公共伦理与规范约束的村庄,精英的“意义之网”往往不在价值层面,更多是在追求社会地位与利益互惠当中。他们的亲社会行为也就充斥着工具性的算计和理性的计算。如笔者在浙江T 镇姚村调研,同样是道路修建,在村承包工程的姚某就认为:“在哪做项目都是为了挣钱,不能为了公家的事,吃自己的亏,就算吃亏也要在明处。像村里架桥、修广场我都是捐了钱的,三两万都是小钱,书记打声招呼就送到。这算是明着做好事,也是朋友之间互相帮忙。”(T 镇姚村对姚某的访谈)与此类似,在许多原子化地区农村,村庄精英的亲社会行为主要还是工具理性的,就算存在价值理性取向,也多局限于较小范围或特定群体,如一个台基、湾子①“台基、湾子”在江汉平原通常指的是居住相邻的邻居,规模从几户到几十户不等。“台基”的范围一般比“湾子”要小,每个台基至多有十来户,彼此之间往往是同宗关系;“湾子”有时是几个姓氏聚居的自然村(小组),但地域相近与社会相联也使得彼此之间关系紧密。内部的修堤筑坝或同宗老弱病残的经济扶助等。

综上,从个体动机角度看,村庄精英的亲社会行为具有先赋性的价值理性和工具理性,这是由人性的一体两面决定。但个体所处的社会结构及“意义之网”会对其行为动机产生影响,从而形塑村庄精英亲社会行为的性质及外在表现,由此也会使得其亲社会行为具有差异化的类型特征。当村庄社会结构较完整、社会道德伦理及规范秩序具有较强影响力时,村庄精英工具理性的亲社会行为目的就会得到抑制,价值理性的亲社会行为则被彰显。反之,在村庄社会结构碎片化、社会道德伦理与规范秩序缺乏影响力时,村庄精英工具理性的亲社会行为就容易凸显,而价值理性的亲社会行为则呈现式微状态或限于较小范围内。

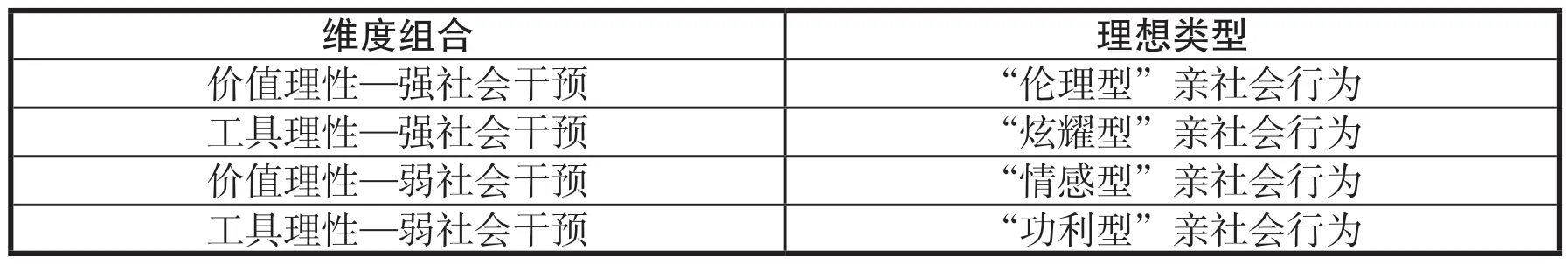

行文至此,本研究可以从个体动机和环境干预两个方面,提出有关村庄精英亲社会行为的“动机—干预”分析框架,并在此基础上对村庄精英亲社会行为进行理想类型划分。在动机层面,村庄精英的亲社会行为主要有价值理性和工具理性双重动机;在干预因素层面,社会结构完整性、社会道德伦理和规范秩序的约束性等会影响村庄精英亲社会行为的具体特征表现和类型。即社会干预的强弱会影响村庄精英亲社会行为的动机指向,进而形塑其亲社会行为的具体类型和特征。在个体动机和社会干预框架下,村庄精英的亲社会行为类型划分见表1。

表1 村庄精英亲社会行为的理想类型

如表1 所述,在村庄社会道德伦理与规范秩序的强干预下,村庄精英的亲社会行为对内总体表现出价值理性主导下的“伦理型”特征,但因伦理规范约束范围或社会认同范围的不同,部分农村地区村庄精英的亲社会行为虽对内具有“伦理型”特质,在整个村庄层面却呈现出工具理性主导下的“炫耀型”(竞争型)特征。而在村庄社会道德伦理与规范秩序弱干预下,村庄精英的亲社会行为则主要以自身动机为归依,要么表现为价值理性主导下针对小范围或特定群体的“情感型”特征,甚或表现为工具理性主导下强交往、强互惠的“功利型”特征。

四、村庄精英亲社会行为的类型差异及特征

在“动机—干预”框架,以及个体动机和社会干预两个维度下,村庄精英亲社会行为可以划分为“伦理型”“炫耀型”“情感型”和“功利型”四种理想类型。至于村庄精英的各类型亲社会行为之间存在何种差异及呈现什么特征,可以从社会基础、利他范围、行为指向与社会影响等方面进行比较(见表2)。

表2 不同类型亲社会行为的特征比较

(一)“伦理型”亲社会行为

村庄精英的该类型亲社会行为,主要出于个体的价值理性主导,同时又受到村庄社会统一道德伦理与规范秩序的影响,是一种以公共伦理与集体利益为目标的纯粹利他性亲社会行为。“伦理型”亲社会行为,一般出现在宗族型或具有较浓宗族底色的村庄,如鄂东南、江西或福建等地区的农村;因村庄内生道德规范保存比较完整,且能够在村民日常生产和生活互动中发挥作用,所以,村庄精英的亲社会行为虽有工具理性取向,但在总体规范约束与舆论压力下,其会倾向于遵从共同体道德要求的价值理性表达。在利他范围方面,村庄精英的“伦理型”亲社会行为具有普遍利他性,慈善捐助一般会惠及全体村民,如上文提到的道路修建和修祠;在慈善慰问方面也会尽可能多地照顾到村庄弱者,如笔者在杨村调研得知,各小组在外经商或体制内工作的“村里人”,每年重阳节、春节都会宴请组内60 岁以上的老人、单身汉和残疾人等,有的甚至会每人包一百元红包。在行为指向上,村庄精英的“伦理型”亲社会行为多关注村庄公共建设、公共服务和公共福利,道路、池塘、祠堂、广场等修建以及老弱病残和单身汉的帮扶是他们慈善捐助的重点。村庄精英亲社会行为的普惠性与公共性特征,客观上有利于村庄公共物品供给和公共道德秩序维系,并有助于村庄集体主义精神和村民个体精神生活的塑造。

(二)“炫耀型”亲社会行为

村庄精英的该类型亲社会行为,对内表现为较高程度的价值理性,对外具有很强的工具理性,核心是村庄层面无法形成统一的公共道德与伦理规范,使得村庄内部不同精英群体之间存在较强的竞争性;所以,它是一种在团体内部具有一定价值理性,在集体层面却表现出较强工具理性的“炫耀型”亲社会行为。该类型亲社会行为一般出现在血缘和亲缘关系较复杂、门户观念较强的村庄,有学者将其称作小亲族或分裂型村庄,如河南、山东、陕西、山西等地区的农村(贺雪峰,2013)。村庄精英“炫耀型”亲社会行为产生的关键是村庄整体规范秩序难以有效抑制家族之间长期的资源竞争,而村民又生活在彼此编织的“意义之网”上,导致权力与面子竞争成为村庄生活的主导逻辑。在利他范围方面,村庄精英的“炫耀型”亲社会行为对内具有利他性,慈善捐助通常能够惠及家族内部成员,但在村庄层面利他因素较少,除非是具有非排他性的公共物品供给,如村道、广场与庙宇的修建等。在行为指向上,村庄精英的“炫耀型”亲社会行为更注重具有符号效应的慈善捐助,如能够体现个人经济实力与社会地位的村碑牌楼捐助、村道庙宇捐助和家族孝老捐助等。村庄精英这一炫耀性与竞争性的慈善捐助行为,虽能够助力村庄公共基础设施建设和扶贫济弱文化的形成,但客观上是服务于个体(家族)的权力与面子竞争需求,违背了村庄公共伦理与规则,不利于集体主义精神的形成与个体精神生活的塑造。

(三)“情感型”亲社会行为

村庄精英的该类型亲社会行为,主要发生在几乎无公共伦理与规范秩序的原子化村庄,如苏南、浙北与上海等地区的村庄,在中部地区则以江汉平原的村庄为代表。因无村庄公共伦理与规范秩序等干预,村庄精英的亲社会行为主要是出于个人的道德感、责任感与认同感等,具有很强的个体化与情感性特征,可概括为“情感型”亲社会行为。正是缺乏外部干预,村庄精英表现出的道德责任感使得该亲社会行为具有很强的价值理性与纯粹利他性。但个人情感内在嵌入的“差序格局”特质使得“情感型”亲社会行为不具有普遍利他性,而是基于个人能力与认同范围实施差异化与针对性的慈善捐助,如对村庄特定事物或特殊人群,且捐助对象(人/物)多与自我存在社会关联或情感关联。所以,“情感型”亲社会行为是一种有限制的纯粹利他行为,较少具有村庄层面的普遍性。在行为指向上,该类型亲社会行为因较少受到来自村庄伦理规范与面子竞争等影响,由此村庄精英也不以声望荣誉和象征符号等为追求,而是以慈善捐助对象获得实际效益为导向。村庄精英针对性与效益化的慈善捐助指向,促使“情感型”亲社会行为具备提升个体物质生活水平与精神生活质量的效能,但对村庄公共建设和公共伦理秩序的塑造少有裨益。

(四)“功利型”亲社会行为

村庄精英的该类型亲社会行为,主要是出于社会交往与利益互惠等考量,较少受到来自村庄社会道德伦理与规范秩序等约束,具有较强的社会性与功利性特征,是一种以工具理性为主导,以利己为前提兼具利他性的亲社会行为。村庄精英的“功利型”亲社会行为,一般出现在社会结构破碎、市场理性较盛行的原子化村庄,如长三角地区村庄、城中村和城郊村等。在利他范围方面,村庄精英的“功利型”亲社会行为虽以利己为导向,但其交往互惠的特质决定利己与利他具有兼容性和正外部性,只是利他范围取决于交往对象(一般是村“两委”干部)的议题设置与公共物品供给需求。当交往对象以集体公共物品供给需求为目标时,村庄精英的“功利型”亲社会行为具有普遍利他性,但当交往对象以个人政绩为导向时,该类型亲社会行为就不具有实质利他性,而是符号化的利他。在行为指向上,村庄精英的“功利型”亲社会行为一般以交往对象的需求为导向,可能是村庄公共建设与公共管理的慈善捐助,如道路、桥梁、广场等建设和村级组织运作、服务支出等,也可能是村庄公共福利的慈善捐助,如病残帮扶、老弱慰问、文化娱乐与社区食堂补贴等支出。村庄精英慈善捐助的功利性与交往性特质,决定该类型亲社会行为往往局限于私人关系间的互惠,对村庄公共精神和个体精神生活的塑造缺乏作用,但对改善村庄公共建设和公共服务等有所帮助。

五、不同类型亲社会行为对提升村庄共同富裕水平的影响

文章对村庄精英亲社会行为类型与特征的分析,目的在于通过理想化的类型比较,探讨作为第三次分配核心内容的个体慈善捐助行动对提升农民农村共同富裕水平的影响。在考察二者之间的逻辑关联之前,需要科学设定共同富裕的指标体系,以形成客观认识。有关共同富裕指标体系构建问题学界已有较多研究,如刘培林等(2021)提出总体富裕程度与发展成果共享程度2 个维度、7 个层次和19 项具体指标;李实(2021)结合政策规划与共同富裕理论内涵提出了3 大维度与6 项指标;陈丽君等(2021)根据浙江共同富裕示范区建设要求,提出发展性、共享性与可持续性3 大维度、14个二级指标以及80 项具体指标等。

不过,既有研究有关共同富裕指标体系的设计都较为宏观,多是从整个国民共富角度出发,对农民农村共同富裕水平的评判缺乏针对性,且相关量化指标也难以在农村地区施行。这也是为何习近平总书记在《扎实推动共同富裕》一文中,只是对促进农民农村共同富裕提出了相关指导性意见,并提倡不宜向基层干部提出统一量化指标。从总书记有关推进共同富裕的论述看,农民农村共同富裕包括物质富裕与精神富裕两大维度,同时应包括个体与集体两个层次(习近平,2021)。所以,在质性层面提出农民农村共同富裕评判标准,可以围绕个体与集体两个层次,以及物质与精神两大维度,设置个体物质富裕、个体精神富裕,集体物质富裕与集体精神富裕四大指标体系。因文章不具体涉及讨论农民农村共同富裕指标问题,所以不打算进一步罗列相关指标;且文章主要目标是探讨村庄精英的亲社会行为对农民农村共同富裕水平提升的影响,也就无须提出具体量化指标,而只用基于经验现实进行质性判断。出于分析便利与行文逻辑,文章的个体物质富裕具体指代经济收入,集体物质富裕具体指代公共建设、公共服务与公共福利等公共物品供给,个体精神富裕具体指代正向积极精神生活的满足情况,集体精神富裕则包括公共伦理规范、公共文化事业与集体主义道德观念等供给情况。

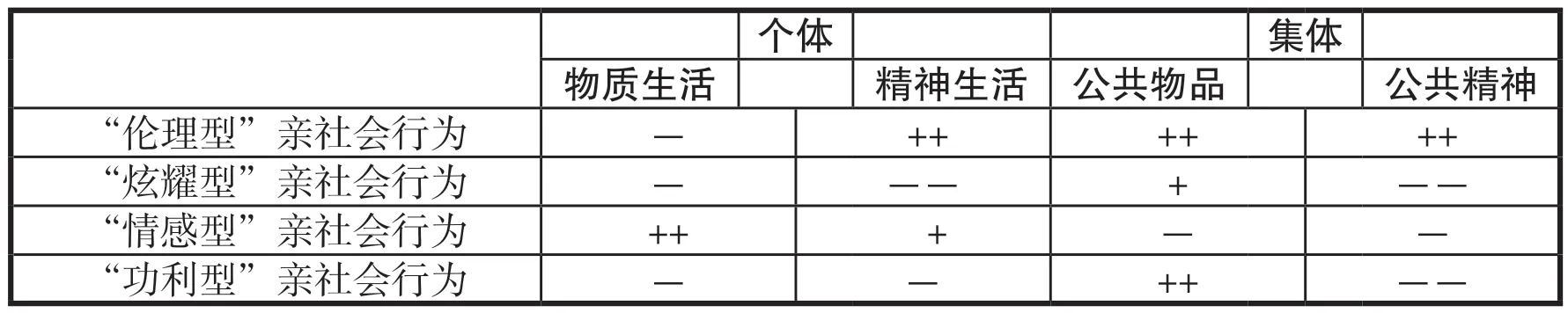

从村庄精英四类亲社会行为的行为指向与社会影响看:村庄精英的“伦理型”亲社会行为具有普遍利他性,在慈善捐助上倾向于村庄整体层面的公共建设与公共福利,对村庄公共物品供给与公共精神塑造都比较有利,而其道德化与伦理化的价值取向,也有助于村民集体主义精神的塑造与个体精神生活的正向发展;但在公共伦理道德主导下,村庄精英的该类型亲社会行为较少关注对个人的施予,于村民个体物质生活(经济收入)水平提升影响不大。村庄精英的“炫耀型”亲社会行为受权力与面子竞争等影响,更倾向于对具有象征性与符号性的村庄公共事务进行慈善捐助,于村庄公共物品供给有利,但对村庄公共精神的塑造不仅无甚作用,反而会因精英群体之间的炫耀性竞争销蚀集体主义精神。而村庄精英慈善捐助的符号化也决定了其对个体物质生活与精神生活水平提升缺乏积极作用,更有可能造成村民个体精神世界的扭曲。村庄精英的“情感型”亲社会行为在慈善捐助上具有差异化与针对性特征,是以追求受捐赠对象的实际获得感与幸福感等为导向,虽对集体公共物品供给与公共精神塑造等作用不大,却能够实实在在地提升个体的物质生活水平,也有益于改变个体的精神面貌。村庄精英的“功利型”亲社会行为具有典型的互惠特质,受到交往对象(村“两委”干部)的需求影响,其慈善捐助一般落在村庄公共建设、公共服务与公共福利等,但功利性与交往性的亲社会行为不利于村庄公共精神的塑造,对个体物质生活与精神生活水平的提升也无多大作用。

文章根据村庄精英的各类型亲社会行为在个体与集体的物质生活和精神生活、公共物品供给和公共精神塑造等方面的影响制作表3,并分别用“-”(无明显影响)、“+”(有一定正向影响)、“++”(有明显正向影响)和“--”(有明显负向影响)等符号表明影响深度。

表3 各类型亲社会行为之于农村共同富裕水平的影响

通过表3 可以发现,村庄精英的亲社会行为对农民农村共同富裕水平的提升有正向影响与负向影响之分,且不同类型亲社会行为的影响作用存在较大差异。其中,“伦理型”亲社会行为对村庄共同富裕水平的提升具有积极正向影响;“炫耀型”亲社会行为虽有助于村庄公共物品供给,但易异化村庄公共精神与个体精神生活,对村庄共同富裕水平提升存在明显负向影响;“情感型”亲社会行为对个体物质生活与精神生活的改善有着积极影响,但对村庄公共物品供给与公共精神塑造无明显影响,于村庄共同富裕水平提升有一定的正向作用;“功利型”亲社会行为虽对村庄公共物品供给具有明显正向影响,但于村庄公共精神塑造又存在明显负向影响,对个体物质生活与精神生活水平的提升无明显影响,在村庄共同富裕水平提升上属于功过对半型。

有关村庄精英亲社会行为对农民农村共同富裕水平提升影响的类型化讨论,有助于研究者从完善第三次分配制度与机制等角度提出针对性对策建议。根据上文分析,本研究认为发挥第三次分配在推进农民农村共同富裕中的积极作用,首先需要形成具有集体主义精神的慈善捐助文化,具体可以通过加强村庄公共道德伦理与规范秩序建设,抑制村庄精英“炫耀型”“功利型”的亲社会行为,引导其“情感型”亲社会行为朝向“伦理型”亲社会行为方向发展。同时,需要倡导村庄精英“伦理型”亲社会行为在可行条件下,增加生产性功能,带动农民农村共同富裕。由此,文章提出发挥个体亲社会行为在推进农民农村共同富裕中的作用,应当构建具有公共道德伦理与集体主义精神的第三次分配文化,以及形成具有生产性功能的亲社会行为理念,助推乡村产业、人才、文化、生态和组织的全面振兴。

六、结论与讨论

文章从亲社会行为视角出发,探讨村庄精英的慈善捐助行动是否有助于农民农村共同富裕水平的提升。通过研究发现,作为第三次分配重要形式的村庄精英慈善捐助行为,具有工具理性和价值理性双重动机,但其动机的实现形式与程度受到村庄公共道德伦理与规范秩序的影响。村庄精英亲社会行为的双重动机与村庄社会公共道德规范的干预程度形塑了“伦理型”“炫耀型”“情感型”与“功利型”等村庄精英亲社会行为类型。在此基础上,本研究分别讨论了四种类型亲社会行为的特征与影响等,并结合农民农村共同富裕的四大质性评判标准提出:村庄精英的四种类型亲社会行为在推动农民农村共同富裕过程中都有积极作用,但也存在诸多负面影响,如“炫耀型”亲社会行为易扭曲个体精神生活观念和销蚀村庄集体主义精神,“功利型”亲社会行为会进一步瓦解村庄公共道德规范与集体主义精神等。基于此,文章提出要发挥村庄精英亲社会行为在推进农民农村共同富裕水平提升中的作用,应当构建具有公共道德伦理与集体主义精神的第三次分配文化,形成具有生产性功能的亲社会行为理念。只有村庄精英在行动上和价值上有机融入农业发展和农村公共秩序,才真正有助于农民富裕和乡村全面振兴。

在理论层面,本研究提出亲社会行为的“动机—干预”分析框架与四种实践类型,有助于丰富亲社会行为的理论与经验研究。特别是对社会干预条件的引入,能够将个体亲社会行为研究由动机分析推向过程分析,具有一定创新性。此外,文章提出的村庄精英亲社会行为特征和影响等,是对亲社会行为利他性与社会性特征分析的具象化表达,有利于相关理论研究的深入。而文章有关农民农村共同富裕质性评判标准的设定,虽具有一定模糊性,但也是基于政策文件与理论研究的科学划分,对理论与实务工作者制定科学、周延的农民农村共同富裕指数模型与测度标准有所裨益。