可及的“地方”:乡村数字地图的内容生产与传播图景

王海峰

(常州大学周有光文学院,江苏 常州 213159)

2023 年2 月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,强调深入实施数字乡村发展行动,以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。乡村数字地图是指将乡村规划、经济生产、文旅资源、环境生态等村情村貌通过数字化处理后与乡村地理节点进行绑定,形成以地理位置为基础的数据图表、现实图像、音频文字等叠加的立体化地图图层,集展示、导览、治理等功能于一体,具有可视化、动态化与互动化的特点。乡村地图长期隐没在公众视野中,早在10 多年前,就有学者发出“被城市地图怠慢的乡村”[1]的呼声。村庄在传统的地图上往往只是一个小圆点,而乡镇也只不过是一个小圆圈,再无其他乡村内容要素显示,而乡村数字地图的出现在很大程度上改变了乡村在传统地图中的失语状态。乡村数字地图既呈现了新时代蓬勃发展的新乡村实践,又建构了具有独特性、在地性的以人为中心的“地方”,使乡村进入数字时代,具有重要的媒介价值。

1 重塑作为“地方”的乡村:乡村数字地图的媒介价值

“地方”既是一个地理概念,又是生活其中的人们的文化与情感载体,往往包括“区位、场所、地方感”[2]。“区位”即“地点”,是人生存的位置;“场所”是具体的生存环境;“地方感”则是人的身份认同与情感依附。由此,“地方”的概念侧重于人地关系基础上的主体与生存空间的情感联结,并体现人在其中的主体性尺度。

1.1 乡村数字地图的出场

正如费孝通先生所言,“乡土社会是富于地方性的”[3]。一直以来,无论在文学艺术话语中,还是在媒介话语中,乡村总以“地方”的形象出现,“占据主流之位的‘地方/乡村’想象方式,几乎仍然是许多研究者不言自明、未经反思的认知视野”[4]。在现代化语境中,乡村作为“城市—乡村”话语体系中的一个范畴,是现代性想象与城市文明他者视角审视下的“地方”。实际上,乡村既不是城市的背面,也不是城市的复制品或补充版,而是有着自身独特性和主体性的地域综合体。随着全球化的发展,网络技术、资本流动和大众文化等快速渗入社会的各个角落。乡村的差异化存在方式容易被全球化的单一性所掩盖,成为被遮蔽的“地方”。乡村自身的主体话语在大多时候隐没在他者中心话语背后。

面对这种状态,一方面,乡村具有“地方”的独特性,本身就有着对抗某种中心的力量。在空间生产中处于边缘的“地方”,在与中心空间的互动中也试图解构中心,并重构新的“地方”。另一方面,新技术与新媒介的出现,如“三农”短视频、乡村直播等为乡村提供了自我展现、表达与形塑的机遇。特别是在全面推进乡村振兴与数字技术下沉的新背景下,一个能够再造、抵达并引导人回到“地方”的媒介景观被生产出来,即乡村数字地图出现。

1.2 乡村数字地图的媒介价值

数字地图是传统地图的数字化存在和数字化表现形式,它的信息采集、地图应用及传播过程均通过数字化手段完成。乡村数字地图在参与乡村建设中扮演着新基建的作用,它既是乡村变迁的记录者,又是乡村建设成就的展示者,还是助力乡村发展的赋能者,成为建设宜居宜业和美乡村的重要手段,有着重要的媒介意义。

近年来,数字乡村建设受到高度重视,《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村发展行动计划(2022-2025 年)》《数字乡村标准体系建设指南》等多个文件,从政策上提出要深入实施数字乡村发展行动,推动数字化应用场景研发推广,加快农业农村大数据应用,推进智慧农业发展,乡村数字地图迎来全新的发展机遇。“截至2022 年8 月,互联网地图新增乡村地名达414.2 万条,超200 万个乡村、超2 亿人受益。”[5]从形式上看,数字乡村地图包括乡村规划地图、影像实景地图、风景旅游地图、美丽乡村地图等多个主题,涵盖乡村规划样貌与发展现状、位置地形、风景风物、人文遗产等多个方面;从生产要素来看,它将数字技术工具、数字技术终端、社交媒体等融为一体,构成从制图到使用这一过程中的共生关系。乡村数字地图能够将视觉、声音、场景、体感等综合运用起来,满足用户的观看、想象、体验、社交等需求,真正融区位、场所与地方感于一体,从而重新建构起前现代社会的“地方”意蕴,还原“地方”的本来面貌,重塑作为“地方”的可及的乡村。

2 再造“地方”:乡村数字地图的内容生产

“地图术对人们的生活空间的再造功能要超过其对现实的映射功能。”[6]乡村数字地图既是乡村空间的图像化载体,又是乡村精神的导览。其内容生产建构了包含当下实践与未来愿景的乡村新图景,以多维视角激活了乡村,发现乡村的独特性;以多元主体的人地互动,使乡村地理空间活化并转变为“地方”;以媒介呈现与在地体验相结合,将乡村从文学、影视作品乃至短视频中呈现的“媒介地方感”,还原为真实可感的“现实地方感”,从而实现乡村从地理空间到社会认知空间的属性转变。

2.1 区位凸显:“地方”独特性的发现

首先,乡村数字地图使村庄获得地图上的具名意义。2021 年,民政部门与数字地图商家展开合作,深入推进乡村地名信息服务提升行动,将乡村地名上图,大量乡村地名、乡村居民点进入数字地图POI(信息点)数据库,能够被精准检索到,由此也引发带“土味”的乡村地名在互联网上的讨论热潮,如“宇宙地镇”“火星村”等。乡村的具名,既是外界了解乡村的具象化位址的入口,又是乡村对外交往形成“地方”归属感的出口。

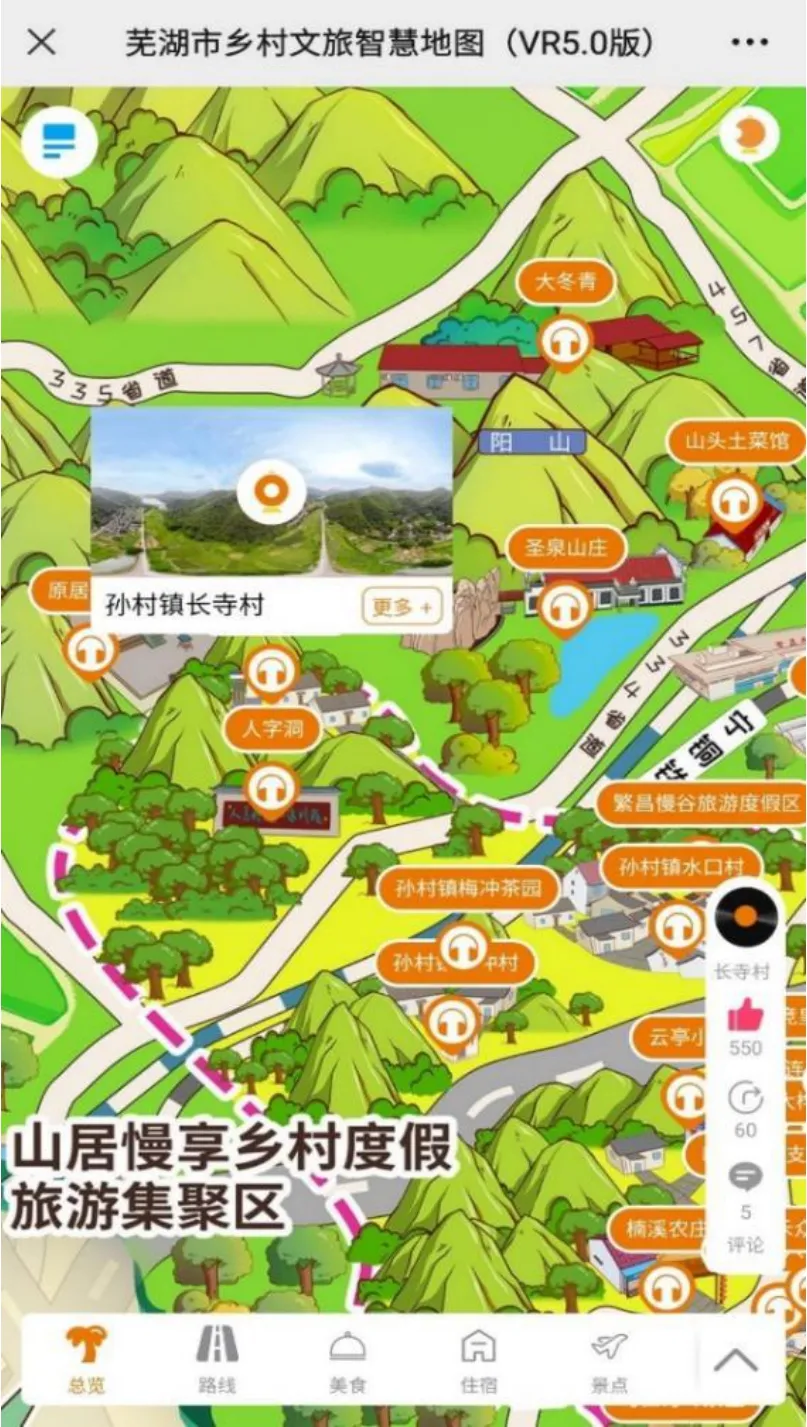

其次,乡村数字地图以多维视角发现此前被忽视的风景,将此地与此物、此景联系起来,反映出基于特定位址的“地方”独特性。新的数据采集方式,如无人机航拍,能够发现并记录此前较少人涉足的地理风景。地理风景与高清拍摄技术相结合形成的数字影像地图、实景地图、风景旅游地图等,再通过720 度全景VR展示出来,无论是在手机移动端还是电脑端,用户都能够在线浏览,以俯瞰的视角重新认识乡村。由此,乡村及其风景重新被看见。如芜湖乡村文旅数字地图(见图1),以5G+VR 实景内构架为原型,采用手绘地图与小程序相结合的形式。不同于传统电子地图的风格,数字化处理后的手绘地图更加生动形象,加之友好的互动操作界面,整个地图具有融技术与艺术于一体的特点。同时,3D 环绕音频、实地实景图片、介绍性文字被嵌入手绘地图中,用户点击交互操作界面即可进入不同层级的专题性地图中。在层级地图界面(见图2),既有对于乡村集体活动空间与文化景观的标注,以及相对应的音频介绍、全景高清实景图展示,又有游览路线推荐和当地美食、农家活动体验场所的链接等,通过数字化形式多维度、全方位地展现乡村好风景。重庆自2013 年起开始制作“每周一图”,迄今已将菜花、香椿、柑橘等乡村风景风物、美丽乡村旅游等内容搬上数字地图。在浙江开展的高德地图兴农行动“农物探索计划”将乡村地标品牌、旅游线路等融入数字地图,推动乡村旅游产品IP 建设。这些乡村数字地图一改乡村在各种媒介中的传统形象,以全景高清影像地图、高精度地图和各类型专题地图呈现出乡村独特、真实、精致、靓丽的一面。

图1 芜湖乡村文旅数字地图主界面截图

图2 芜湖乡村文旅数字地图层级界面截图

2.2 场所活化:“地方”精神性的重塑

传统的乡村地图将村镇地名进行简单标注,较少体现出地图与当地人们生活之间的联系。而乡村数字地图在内容生产上将场所与人的关系考虑进来,体现场所中人的主体性,从而将作为地理空间的场所活化为带有乡村精神的“地方”。“场所精神”这个概念,意味着将当地人共有的文化记忆与生活情感注入场所空间中,使场所获得一种带有某种气氛与灵韵的精神属性。具体到乡村数字地图生产中,乡村场所的标注、规划与设计等将人的地理情感与文化记忆融入数字地图,重塑了一个个生动的“地方”。

乡村数字地图生产的多元主体,包括主流媒体、当地村民,以及助力乡村建设的社会主体等。乡村数字地图在规划时,应突出村民主体地位及乡村差异化、多样化的面貌,通过三维规划地图将村民过去、当下与未来生活格局的演变发展清晰呈现出来。一些乡村还利用调研App 和意见征集系统,促使村民自发反馈意见,参与到村庄规划中。这样既回应了当下蓬勃的乡村振兴实践,又延续了文化传统,因为文化总是附着在场所空间之上。最为重要的是,乡村发展未来愿景的设计想象和主动塑造依托着不断更新的规划地图,乡村的情感生产即乡愁,被制造并延续下来,适时地将国家宏大叙事与地方情感叙事融为一体,“乡愁地图”“归乡地图”“足迹地图”等多种主体参与生产的数字地图陆续出现。四川省巴中市制作的“巴山乡愁地图”,将地理风光、文化遗存、新居产业、邻里生活、古树名木等乡村风貌通过3D实景漫游数字系统呈现出来,“让‘望得见山、看得见水、记得住乡愁’成为永远不变的情怀,为人们留下一份可知、可感、可触摸、可追忆的关于故乡、故土、故人的文化念想”[7]。2023年春节,自然资源部四川基础地理信息中心与新闻媒体合作推出的“归乡地图”,吸引数十万网友参与互动。近年来,在各地图平台上由用户自主生成的返乡“足迹地图”受到欢迎,这是一种由网友主动参与生产、进行个性化定制的H5 形式地图。网友将乡村的地标场所或自己的居所进行标记,使家乡场所与外地生活场所之间的足迹形成轨迹。用户通过手机可以清晰看到家乡的变化,用户之间还能产生共鸣,带来一种温馨、温暖之感。由此,通过生产过程中对于人地互动关系的强化,乡村数字地图完成了乡村的“地方”意义的精神性重塑,为乡村地理空间赋予情感、文化与记忆的内涵。

2.3 地方感制造:从媒介地方感到现实地方感

在全球化语境中,乡村可能在流动空间中逐渐弱化差异性,独立性、个性化的地方风格让位于标准化、同一化的现代城市与工业话语体系,地方的界限逐渐模糊。原因在于大众媒介对于场所的生产与传播往往是通过网络进行的,用户在远程观看、线上打卡等媒介实践和体验中所获得的是媒介地方感,缺少具身的在地体验与实践,从而使得建立在地方区位独特性与场所活化基础上的地方感难以形成。

数字地图在以表征性符号形象地呈现地理空间的同时,能够弥补人们日常活动范围局限的不足,从此种意义上说“数字地图确实增强了我们的行动能力”[8]。从乡村独特性的另一种视角呈现,到乡村场所精神性与情感性的塑造,乡村数字地图提供了一种吸引人接近乡村的可能。另外,乡村旅游地图、风景地图、美食地图、民俗文化地图等嵌入手机或其他技术终端,利用导航功能将用户引导至目的地,提供了一种进入乡村的路径。传统地图往往忽视地方特色资源的标注,或者没有提供导入的路径,而乡村数字地图将用户身体经验、审美经验与地图本身相结合,地方意象与地方感得以形成。在乡村数字地图的内容生产过程中,用户使用地图后上传的个性化数据又促成地图内容的更新。乡村数字地图不仅仅是一种媒介或工具,而成为用户使用时的一种环境。当数字地图上的一个个地名出现在用户眼前时,会使人产生一种超越感官的情感冲动,这就是乡村数字地图与用户共同制造出的现实地方感。

3 回到“地方”:乡村数字地图的传播图景

基于地图的认知引导功能,乡村数字地图在用户的使用过程中成为传播乡村信息的有效途径,实现用户对于乡村的新认知。以“人—物—地”关联为核心,乡村数字地图在服务性、社交化场景应用中,更好地满足了人的发展需求,重新构建起新型的人地联结,促进用户对于乡村的全面认同,最终实现使人回到作为“地方”的乡村的传播效果。

3.1 深触“地方”:新型人地联结形成地方依恋

“恋地情结”这个概念,用来指人与地方形成的一种特殊的情感依赖关系。乡村数字地图以“地图+”模式构建数字乡村应用生态,包括乡村治理、文旅融合、乡村规划、农业发展等,其功能从工具、媒介逐步被扩展到乡村服务性场景中,而这些场景的应用又反过来丰富和完善着数字地图。

乡村数字地图在乡村建设场景中扮演着智慧大脑的角色。作为首批国家数字乡村试点县,浙江省德清县开发使用的乡村“数字一张图”系统(见图3),将农业、村情、自然文化资源、经济管理等多个专题嵌入其中。用户利用手势、触控和语音等交互方式,使地图的移动和缩放在平面与立体之间实现切换,以单个或多个层级的地图叠加,展示符合用户需求的场景内容,实现人与场景的互动。乡村的服务需求、紧急情况等也可及时定位发现并得到解决,它“不仅是一张电子地图,也是触达乡村各角落的物联感知网”[9]。此外,如广州市美丽乡村地图展示系统加入了对乡村建设进行评分与建议的功能,用户可在系统中对乡村发展现状进行评价,并发表自己的意见。乡村数字电商地图、文旅地图则将各个乡村连接为数字经济产业集群、文旅产业集群,如“乐清电商地图”可通过“扫一扫”进入,用户既可查看乡村电商产业发展现状,又可直接导航至一个个“淘宝村”;高德地图与浙江省横一村合作的横一数字乡村,通过一张张地图将乡村之间、村民与游客之间连接起来,再通过平台引流,将游客引导至村里,形成了村与村之间的良性互动。乡村数字地图的索引功能促使乡村对接数字产业化新业态,通过多重交互应用场景深度介入乡村实践,深刻改变了人与人、人与物、物与物,以及人与地方之间的联系。这种新型的人地联结使乡村变得立体可感,乡村更好地满足了人的发展需求,人与乡村也建立起地方依恋的关系。

图3 浙江省德清县钟管镇乡村数字地图(来自新华社客户端)

3.2 回到“地方”:乡村数字地图塑造乡村全面认同

“地方认同是自我认同的一部分”[10],它产生于地方依恋形成之后,其实质是建立在人对于地方心理依恋之上的文化归属感。随着乡村振兴战略的实施,乡村数字地图提供给用户沉浸式的使用体验,通过社交化、共享性的场景应用将用户凝聚起来,由此形成用户对于乡村的全面认同。

首先,乡村数字地图以高清立体的数字化呈现方式,将乡村发展现状呈现为独特性的乡村,将乡村未来规划展示为意向性的乡村,在交互性的查看场景中将看得见的现在与可预见的未来显示给用户,促进用户形成对于乡村发展的自信心与自豪感。其次,乡村数字地图将乡村的公共空间、文化遗产与民俗节庆等挖掘出来,并通过综合运用声音、文字、图片及影像等形式进行数字化,延续了乡村文化记忆,用户可直接线上“云游”乡村获得直观体验。如百度地图上线的“时光机里看家乡”活动,让用户通过供应商提供的定格风景及其他用户拍摄的实时风景实现时光机“云回家”。乡村数字旅游地图将人投入到具体的乡村场景中,兼具田园亲切感、历史怀旧感与现场真实感,乡村建设中体现出历史与现实的一致性。游客将乡村旅游的良好体验反馈到地图上,并在社交媒体上分享出去,引发更多人的共鸣,从而获得一种社群化身份,成功将乡村外来人的身份转化为认同者身份。另外,乡村原住民或在外游子基于乡村数字地图的社交化传播,引起一种文化与情感上的归属感。以数字航拍地图与乡迹地图为主要内容的村图云网站,拥有网络端、公众号及二维码接入途径,同时开放了各种主体注册参与并上传地图的功能。用户可上传自己拍摄制作的地图,也可点赞、评论别人的作品,在一些地图中可以看到“这是我的家”“那是我的记忆”等评论。数字地图的社交化场景传播,为乡村地理空间赋予多样的情感、文化意义,形成人对于乡村的全面认同。

乡村数字地图作为乡村图像化、影像化的媒介形式,是构成乡村叙事与形象传播的重要组成部分。其内容生产与传播图景,重新将人与乡村关系中的区位、场所、地方感融于一体,并赋予作为“地方”的乡村以情感与认同,从而将乡村重新“地方”化。随着乡村数字地图功能的不断丰富和完善,其在乡村振兴过程中的作用与价值也会愈加凸显。