人与自然和谐共生理论与实践

左其亭 , 张乐开, 张羽, 马军霞

(1.郑州大学 水利与交通学院,河南 郑州 450001; 2.河南省水循环模拟与水环境保护国际联合实验室,河南 郑州 450001; 3.郑州大学 黄河生态保护与区域协调发展研究院,河南 郑州 450001)

人与自然的关系是自然界中最基本和最基础的关系,可以将其简单理解为人文系统和自然系统的关系。长期实践证明,人类是不可能主宰自然界的,而应主动与自然界协调好关系,实现人与自然和谐共生。因此,人类和自然之间不是主宰和被主宰的关系,而是和谐共生关系。随着人类经济社会的快速发展,人与自然的关系面临着前所未有的严峻挑战。有限的自然资源决定了其承载力也是有限的,但人类对自然资源的需求却在不断增加,对生态环境的破坏程度也在不断加深,使原有的自然循环系统发生变化甚至遭到破坏。为了保护人类赖以生存的自然系统,促进经济社会与生态环境协调发展,追求“人与自然和谐共生”这一目标正逐渐成为世界共识。

目前国内较多学者基于人与自然和谐共生的视角对不同学科进行解读,如李丹[1]在人与自然和谐共生的视角下,解读了人类社会发展历程中的水文化理念;王雨辰等[2]以人与自然和谐共生为视角,解析了中国式现代化的形态、动力要素和实践进路;吕忠梅[3]对人与自然和谐共生的环境法价值构建需求、环境法评价标准和环境法价值体系进行了解读;左其亭等[4-5]探析了人与自然和谐共生的水利现代化建设思路、框架以及实施路线;CHENG Q等[6]在人与自然和谐共生理论的指导下,系统研究了青海国家公园保护区的建立,并为当地的民生发展提供了主要方案。在国外,马克思主张人与自然和谐的价值观,恩格斯也曾表述:“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”[7]但国际上关于“人与自然和谐共生”的相关表述和研究较少,而以“与自然和谐相处(living in harmony with nature)”为主题的相关研究[8]和国际会议[9]较多。可见,在人与自然和谐共生研究方面,国内已基本形成了较为全面的实践性研究成果,但针对人与自然和谐共生的系统性理论研究较少,其理论体系有待进一步探究,且其内涵是动态发展的,需要根据时代的发展,不断融入新的内涵。

基于上述背景,在深入学习党的二十大报告关于“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”相关内容的基础上,结合笔者多年对和谐论、人水和谐论和人水关系学的研究基础,对人与自然和谐共生理论体系及其应用实践进行初步探讨。

1 人与自然和谐共生思想的提出

1.1 提出过程

从2001年起,在水利部会议和相关文件、新闻媒体以及社会实践中多次提及“人与自然和谐相处”一词。

2004年党的十六届四中全会提出“构建社会主义和谐社会”,2005年党的十六届五中全会提出社会主义和谐社会的基本特征之一即为“人与自然和谐相处”,并对其赋予特有内涵。人与自然和谐相处,就是要人类社会在大力发展生产力的同时,处理好与自然生态环境的和谐关系,实现生产发展、生活富裕、生态良好的目标。可见,人与自然和谐相处不仅是社会主义和谐社会的基本特征,而且是构建社会主义和谐社会的重要目标。

2012年党的十八大报告指出要统筹人与自然和谐发展,加快生态文明建设,完善生态环境保护体制机制,节约自然资源,努力推动形成人与自然和谐发展的现代化新格局。

2017年党的十九大报告指出“坚持人与自然和谐共生”是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,也是习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵,要认识到人类与自然界是以“生命共同体”的形式存在着,必须尊重自然、顺应自然、保护自然。

2022年党的二十大报告将“促进人与自然和谐共生”列为中国式现代化的本质要求,并指出“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”,要推动绿色发展,树立并践行“绿水青山就是金山银山”的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

从“人与自然和谐相处”到“人与自然和谐共生”,是理论与实践上的创新和重大突破。

1.2 重大意义

人与自然和谐共生思想是在全面推进社会主义现代化进程的背景下,结合我国时代发展的目标与需求,提出的有关人类与自然界能够达到“和谐共生”状态的新思想,该思想对推进美丽中国建设和社会主义现代化强国建设具有重大现实意义。一方面,人与自然和谐共生思想丰富了生态文明建设的内涵,其倡导资源节约、环境保护、绿色和持续发展的生活方式,有利于促进人民生活方式的转变。另一方面,人与自然和谐共生思想对推动国家重大战略的实施以及社会主义现代化建设目标的实现具有重要指导意义。

2 人与自然和谐共生理论体系

2.1 相关概念辨析

2.1.1 和谐的概念

“和谐”一词起源很早,在中国传统文化中往往被用于修身、齐家、治国、平天下以及人与自然的各个层面,是中华民族传统文化的基本精神之一[10]。《新华词典》对“和谐”一词解释为“和睦协调”。现代社会的“和谐”往往包括人与自然、人与社会、人与人之间和个人内在的协调和平衡。左其亭曾于2009年对该词给出如下定义:“和谐”是为了达到“协调、一致、平衡、完整、适应”关系而采取的行动[11]。可见,“和谐”一词目前虽已被广泛运用,但尚未形成统一的概念。尽管如此,其基本反映了两种主客体之间达到的协调、适应、和平、平衡状态。

2.1.2 人与自然和谐的概念

解读“人与自然和谐”的概念,首先应明确“和谐”所对应的研究对象(即上文提及的主客体)应为人与自然,即人文系统和自然系统。自人类诞生之时,就时刻与自然界紧密联系,人与自然和谐关系是亘古至今的主题之一。其中,人与自然和谐囊括了人水和谐、人地和谐、人与生态和谐、人与能源和谐等一切人类与自然界所有要素的和谐。基于此,本文认为“人与自然和谐”是指人文系统与自然系统的所有要素所达到的协调、适应、和平、平衡状态。

2.1.3 人与自然和谐相处的概念

从人对自然认识阶段的角度出发,解析人与自然和谐相处的概念。①人类出现早期,生产力水平低下,对自然资源的开发利用较少,只是单纯地依靠自然资源而生,面对自然灾害时更是无能为力。②随着人类对自然界的认识程度不断提升,开始对自然资源进行改造和开发利用,如修建水库、人工运河、引水渠等工程以利用水资源和抵御自然灾害,此时人与自然的关系还算和谐。③随着人类生产力的进一步提升,人类能够应用现代科学技术,对自然界的改造能力急剧增加,甚至到了破坏自然界的地步,出现了一系列的环境污染、生态恶化和自然资源过度消耗等严峻问题,此时表现出人与自然的不和谐关系。④人类为了持续生存发展,受迫限制了对自然资源的开发利用程度,在发展生产力的同时重视保护生态环境。在此背景下,发展出人与自然和谐相处理念。人与自然和谐相处即为人类在发展生产力的过程中减少对生态环境的污染,保护自然环境,达到生产发展、生活富裕、生态良好的状态。

2.1.4 人与自然和谐共生的概念

在基本实现“人与自然和谐相处”这一目标的背景下,为了巩固、稳定与自然和谐相处的关系状态,提出要达到“和谐共生”的目标,视人与自然为统一的生命共同体,意味着人与自然共生共在,稳定和谐、协调发展,达到人类与自然界相互交融、良性循环的状态。笔者曾在2021年给出人与自然和谐共生的定义[4-5],本文结合对“和谐”“人与自然和谐”以及“人与自然和谐相处”的理解,进一步完善“人与自然和谐共生”的定义:指人类社会和自然界在达到稳定、平衡、协调发展并保证生态良好的前提下,人类主动将自然界视为共生共在、一荣俱荣的生命共同体,并达到经济、社会、生态、资源、景观、文化的共生和持续发展状态。

2.2 人与自然和谐共生的内涵解读

人与自然和谐共生是人文系统与自然系统达到共生共存的状态,涉及经济、社会、生态、资源、景观、文化等多维系统的参与,概括为以下6方面内涵。

1)经济社会持续发展是人与自然和谐共生的基本要求。人类在发展经济社会的同时要保护好人类赖以生存的淡水、海洋、土地和森林等自然资源和生态环境,形成自然资源能够持续性地供给人类社会,保障人类社会持续发展的良性循环状态。

2)社会和谐与人民幸福是人与自然和谐共生的出发点。人与自然和谐共生应是人类利用自然资源的结构模式不断优化、生活质量水平不断提高,应是人类拥有稳定的可利用资源,能够满足社会和谐稳定和人民幸福生活的需要。

3)生态环境良性循环是人与自然和谐共生的根本保障。生态环境是人与自然和谐共生体系的重要内容,实现人与自然的和谐共生离不开生态环境的支撑。这就要求加大生态环境治理力度,改善人类生存环境,使生态环境得以良性循环。

4)资源高效安全利用是人与自然和谐共生的基本遵循。在满足人类社会发展的合理资源需求下,节约、高效并安全利用自然资源,在节约资源的基础上进一步大力发展绿色产业,满足自然资源的可持续供给。

5)人与自然景观互融是人与自然和谐共生的生动体现。人文景观是人类文化意蕴的生动体现,自然景观具有美化周边生态环境的功能。在实现人与自然和谐共生的过程中,应重视人文景观与自然景观的相互融合,保护、传承和弘扬两类景观文化的融合,提升人类与自然的亲近性。

6)文化先进引领传承是人与自然和谐共生的重要支撑。自然文化是人类与自然相互作用的结晶,包括石器文化、农耕文化、工业文化、数字文化和生态文化。其中,生态文化是自然文化的最高阶段,在该阶段形成了“人与自然命运共同体”,达到了人类与自然“和谐共生”的目标。

2.3 人与自然和谐共生理论的研究对象

人与自然和谐共生理论具有明确的研究对象——人与自然系统。其中,人文系统是指以人类为中心,由与人类生存和发展相关的社会活动、经济发展、科技进步等要素构成的系统[12]。自然系统有广义和狭义之分。广义的自然系统是指物质世界的一切系统,包括生命系统、非生命系统、社会系统和思维系统。狭义的自然系统是指除去社会系统和思维系统的自然系统,包括水系统、地质系统、生态系统等。左其亭曾于2007年对人水系统定义为:以水循环为纽带,将人文系统和水系统联系在一起组成的大系统[13]。参考人水系统的定义,本文将人与自然系统定义为:以自然界的物质循环为纽带,将人文系统和自然系统联系在一起组成的大系统。该系统是人与自然和谐共生理论的研究对象,包括人与自然的内在联系和人与自然的交互过程。

1)人与自然的内在联系。人类生来就属于自然界的一部分,因此人类在破坏自然界的同时也在伤害人类本身。自然辩证法认为,人类与自然界之间存在着作用和反作用的内在联系,人类绝不能追求“人定胜天”的思想,应意识到在改造甚至破坏自然系统的同时必定会受到自然系统的反作用。

2)人与自然的交互过程。从人与自然系统整体的角度出发,在自然界通过物质、信息和能量的输入和输出进行人与自然的交互,使得人文系统与自然系统成为一个闭环状的耦合系统,两者相互依赖、相互影响,处在反复循环的作用与反馈当中。当该交互过程达到平衡、和谐、完整、相互适应的状态时,便支撑起了人与自然和谐共生。

人文系统包括工农业生产、自然资源开发、工程建设等各种人类活动。单从人文系统对自然系统的作用看,人文系统主要通过上述各种人类活动,对自然系统的特征属性产生影响。比如,通过利用水资源、排放污水、建设水利工程等人类活动改变自然水循环过程和水系统结构,影响自然水质和水量;通过二氧化碳和各种污染物的排放影响自然生态环境。

自然系统包括山水林田湖草沙和能源等。单从自然系统对人文系统的作用看,自然资源的数量和质量以及生态环境影响着人文系统。比如,水资源、土地资源、能源等自然基础资源为人类生活和社会发展提供物质基础,生态环境为人类社会提供生存条件,影响人类生活。

2.4 人与自然和谐共生的理论基础和基本理论

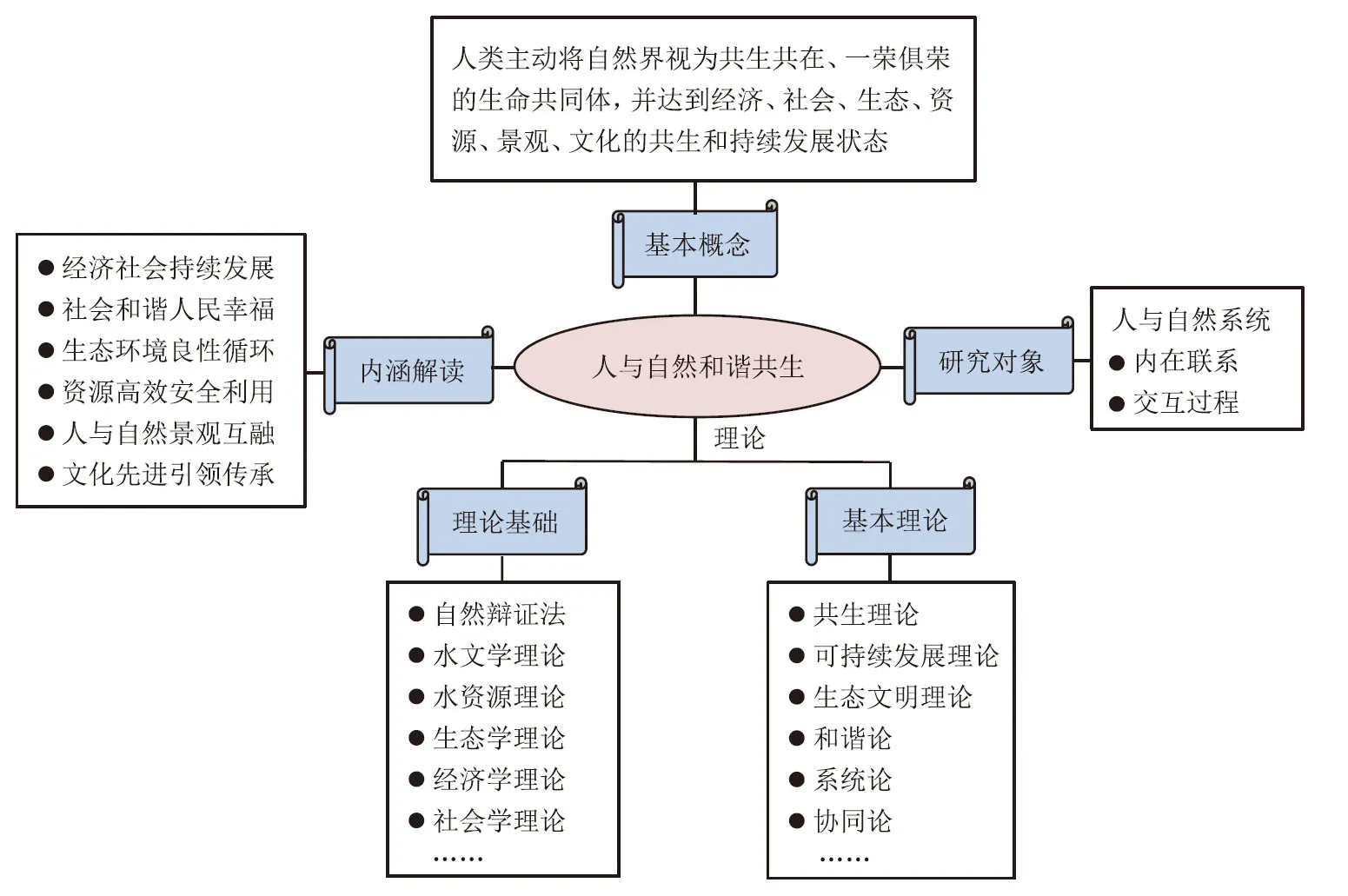

人与自然和谐共生理论应包括理论基础和基本理论,其框架如图1所示。

图1 人与自然和谐共生理论体系框架

2.4.1 理论基础

人与自然和谐共生理论研究涉及人文系统和自然系统,因此,需要人文学科和自然学科的多学科交叉理论对其进行研究,如自然辩证法、水文学理论、水资源理论、生态学理论、经济学理论和社会学理论等,这些基础学科都是研究人与自然和谐共生的理论基础。由于这些都是传统的基础学科理论,在相关研究中对其介绍较多,就不再赘述。

2.4.2 基本理论

1)共生理论。“共生”是“人与自然和谐共生”的目的。所谓“共生”,即共同生存、共同发展,意味着人与自然以“生命共同体”的形式存在着,二者之间相互作用、相互影响。共生理论具有丰富的和谐追求和生态意蕴,是一种人与自然、人与人之间达到可持续发展状态的方法论。正是有了共生理论的支撑,我们才坚信人与自然是一个生命共同体,最终能够走向“和谐共生”。

2)可持续发展理论。该理论是指在满足当代人生产生活需求的同时,不对后代人满足其需要能力构成危害的发展理论,是实现人与自然和谐共生的基本指导理论之一。其基本原则包括公平性、持续性和共同性。

3)生态文明理论。生态文明理论的核心内容是“节约资源,保护环境”,倡导人类应尊重自然、顺应自然、保护自然、合理利用自然资源,旨在解决人类和自然之间发展协调的综合问题。因此,实现人与自然和谐共生,必须树立并落实生态文明理论,防止生态环境恶化,保护自然资源。

4)和谐论。和谐论是人与自然和谐共生的基本理论之一,是研究“和谐”行为的理论和方法。具体到人与自然系统,可以根据和谐论的思想定性分析人与自然的和谐关系,定量研究人与自然的和谐辨识、评估以及调控等。

5)系统论。系统论认为自然界所有系统都是一个有机整体,是能够反映客观规律的科学理论,其核心思想是整体观念。人与自然和谐共生,就必须将人文系统和自然系统视为一个有机整体,其可能遇到的系统科学问题和技术问题的解决都离不开系统论方法。

6)协同论。协同论认为,千差万别的系统,尽管其属性不同,但在整体的环境中各个系统之间存在着相互影响而又相互合作的关系,是系统科学的分支理论。实现人与自然和谐共生离不开协同论在人与自然系统中的应用。

3 人与自然和谐共生理论的应用实践

3.1 人与自然和谐共生的水利现代化

水利行业与国家安全、经济增长和民生福祉密切相关。全面推进社会主义现代化建设进程,需要水利行业的全力发展与支撑。水利现代化作为社会主义现代化的重要组成部分,其基本内涵就是水资源与人类的和谐相处,与经济、人口和环境的协同发展[14],在我国社会主义现代化建设进程中发挥着关键作用。

党的十九大和党的二十大都将我国的社会主义现代化明确为“人与自然和谐共生”的现代化。水利现代化建设是实现我国人与自然和谐共生现代化目标的重要切入点,也是人与自然和谐共生理论的必要实践。因此,全面建设社会主义现代化国家,需要以人与自然和谐共生理论作为我国水利现代化建设的实践指导性理论。

首先,应将新时代中国特色水利事业作为以人与自然和谐共生理论为实践指导的水利现代化建设的基本主线。其次,以人与自然和谐共生理论为实践指导的水利现代化建设应包括2035年基本实现水利现代化和2050年全面实现水利现代化的两大战略目标。再次,水资源利用水平现代化、水生态治理体系现代化和水安全保障能力现代化是以人与自然和谐共生理论为实践指导的水利现代化建设的三个重点对象。此外,以人与自然和谐共生理论为实践指导的水利现代化建设应遵循以人为本、节水优先、人水和谐、创新引领的四项基本原则。最后,以人与自然和谐共生理论为实践指导的水利现代化建设,应包括坚持生态优先、坚持节水优先、加强理论研究、推动科技创新和深化水利改革五项关键内容。

3.2 基于人与自然和谐共生理论的国家水网建设

我国是一个水资源时空分布极为不均的国家,长期呈现“夏丰冬枯,南多北少”的水资源时空分布特征,水资源、水生态、水环境、水灾害问题频发,严重制约着我国社会主义现代化进程。为缓解这一状况,2021年我国提出加快国家水网建设,为全面建设社会主义现代化国家提供水安全保障,并于2023年印发《国家水网建设规划纲要》,指出国家水网是以自然河湖水系为基础、以引调排水工程为通道、以调蓄工程为节点,并借助智慧调控手段,集水资源优化配置、流域防洪减灾、水生态系统保护等功能于一体的综合体系[15]。然而,由于我国水问题的复杂性和治水的艰巨性,加之目前的水利基础设施尚存在一定短板,水利工程体系仍存在智慧化水平不高、系统化水平不强等问题,致使目前国家水网仅处于初级建设阶段,尚未完全形成总体的水网格局。因此,在全面推进人与自然和谐共生的水利现代化要求下,亟待围绕构建国家水网的工作原则、发展目标和主要任务明晰其理论指导。

从国家水网建设的工作原则来看,“人水和谐,绿色生态”是国家水网建设的工作原则之一。《国家水网建设规划纲要》明确指出“牢固树立生态文明理念,坚持山水林田湖草沙系统治理;维护河湖生态系统的完整性,实现人与自然和谐共生,促进可持续发展”,这充分体现了人与自然和谐共生思想。从国家水网建设的发展目标来看,水生态空间得到有效保护,水土流失得到有效治理,河湖生态水量得到安全保障,美丽健康的水生态系统基本形成,这是2035年国家水网总体布局基本形成的发展目标之一。可见,上述国家水网建设发展目标的实现也离不开人与自然和谐共生理论的指导。从国家水网建设的主要任务来看,构建重要江河生态廊道,改善生态环境质量,同样离不开人与自然和谐共生理论的指导。

综上,在全面推进人与自然和谐共生的水利现代化要求下,科学构建国家水网需始终以人与自然和谐共生理论为指导。这就首先要求遵循自然界的客观规律,避免急功近利,遵循区域水平衡原理,实现人水和谐发展。其次,应构建人与自然和谐共生的水利现代化网络信息平台以及支撑高质量发展和生态文明建设的国家水系网络,即虚拟水网和物理水网,这是基于人与自然和谐共生理论的国家水网重要组成部分。最后,通过“保证安全、综合有效、影响可控”三个判别准则,回答能否基于人与自然和谐共生理论建设国家水网。其中,“保证安全”是指保证防洪、供水和生态安全;“综合有效”是指保障经济、社会和生态效益综合最大化;“影响可控”是指确保对水安全、生态影响在人为可控范围内。

3.3 人水和谐论及其应用

人与自然和谐共生涵盖了人与自然要素诸多方面的关系,就人水关系而言,其具体体现即为人水和谐。目前,针对人水和谐研究,已经形成相对完善的基本理论——人水和谐论[16]。人水和谐论是关于人与自然和谐发展论断的具体体现,蕴含着重要的辩证唯物主义哲学思想。因此,以人水和谐论指导实现人水和谐目标是人与自然和谐共生的具体实践,人水和谐论及其应用也是人与自然和谐共生理论及其应用的具体分支。

目前,人水和谐论已拥有大量的应用实践,主要包括:①人水和谐评估应用实践,针对不同研究尺度,建立人水和谐评价指标体系,评估流域人水和谐、区域大尺度人水和谐、区域小尺度人水和谐以及其他类型的人水和谐评估。②人水和谐论在解决水资源短缺、水灾害治理、水环境污染三大水问题中的应用。比如在水资源短缺问题中的应用,要加大节水力度,限制水资源开发利用程度并做好水资源优化配置工作;在水灾害治理问题中的应用,要以人水和谐的思想,给洪水以出路,充分利用洪水资源而不是避而远之;在水环境污染问题中的应用,要加大环境保护力度,控制水体污染物总量;在三大水问题中的综合应用,要以人水和谐论为指引对三大水问题进行综合分析,统筹兼顾、系统治理。③人水和谐论在水资源规划、管理以及水战略中的应用,比如以人水和谐的思想进行水资源优化配置以及和谐分水等。④人水和谐论在水资源与经济社会和谐发展的应用,以人水和谐论指导水资源与经济社会和谐发展,分析经济与生态用水平衡,寻找水资源与经济社会和谐发展的平衡点。⑤人水和谐论在治水工作中的应用,将人水和谐思想应用于各种治水方略,并将其与水教育结合,制定人水和谐宣传教育体系,发挥先进治水思想效益。

4 结语

人与自然和谐共生理论是我国生态文明建设、美丽中国建设以及中国式现代化建设的基本理论遵循。面向未来人类社会与自然界能够达成“和谐共生”这一伟大目标,本文深入剖析了人与自然和谐共生理论体系及其应用实践,主要包括:①分析了人与自然和谐共生的相关概念,厘清了“人与自然和谐相处”和“人与自然和谐共生”的关系;②围绕“人与自然和谐共生”的概念,从六个维度解读了人与自然和谐共生的内涵;③明确了人与自然和谐共生理论的研究对象——人与自然系统,在该系统中包括人与自然的内在联系和人与自然的交互过程;④提出了人与自然和谐共生理论体系框架,明确了人与自然和谐共生的理论基础和基本理论,并重点介绍了六个基本理论;⑤介绍了人与自然和谐共生理论在三方面的应用实践。

实现人与自然和谐共生是一项漫长且艰难的工作,目标要求很高,本文只是笔者对其理论体系和实践应用的初步理解,对其概念内涵、基本理论及应用方向的介绍尚不够完整,期待与广大学者共同交流探讨。