离散波导热扩散耦合机理及其应用*

孟令知 苑立波

1) (哈尔滨工程大学物理与光电工程学院,哈尔滨 150001)

2) (桂林电子科技大学光电工程学院,桂林 541004)

1 引言

1.1 离散光学与离散光学系统

光纤集成光学是指利用石英光纤为基底材料,将各种简单的光路和光学元件微缩集成到一根光纤中,在光纤上构建一个具有多种功能的微光学系统.这种光纤集成技术,一方面为微光学器件提供了一种新型集成方式和解决方案,可获得具有不同集成度或不同功能的纤维集成光纤器件,从而实现光子学信息处理系统的集成化和微型化[1];另一方面,集成在光纤中的紧邻的光学器件之间也构成了一个相互影响的光学系统[2],有望实现热波模式调控[3].

离散光学则是研究不同的光路与分立的光学元件构成的光学系统,及其相互影响和相互关系的光学分支.光纤中的离散光学是指集成在光纤中的离散光学系统,即研究如何在一根光纤中构建彼此分立的光学元件,同时研究如何改变和调控这些离散光学元件及其光场的相互作用.

光纤集成的光学系统为离散光学的研究提供了一个理想的实验平台.在离散光学系统中,可以通过多种光场之间的耦合和关联实现对系统中光场的调控.例如,可以通过对集成在一根光纤中的阵列波导进行特殊设计,实现各个离散波导的模式耦合与模场调控[4].离散光学系统中的另一个问题是,如何在单根光纤中实现调控横向多个离散阵列波导之间的模场和耦合.

1.2 离散光学的热扩散调控方法

离散光学中的调控,是指改变或调整分立波导的模场之间彼此的耦合与关联.即,波导模场之间耦合时强度发生改变,或者在相位中加入可控的调整.在离散光学系统中,由于空间紧凑,各个分立的波导之间的相互耦合和关联较强.通过对这种关联系统的深入认识,借助于其规律和特性,实现对离散光学系统进行调控,实现特种功能并达成需求的目标.

为此,本课题组[5]通过研究锗掺杂实现高折射率波导的材料物理过程,构建光纤中的掺杂剂在高温时从高浓度区域向低浓度区域扩散的物理模型.热扩散对单根光纤内部的三维折射率分布进行二次调整,能够实现光纤中阵列波导之间的模场转换与调控.同时,这种对光纤进行高温加热使掺杂剂扩散的方法,也能够实现或改进阵列波导之间的模场耦合.

本文研究了离散波导热扩散调控机理,给出了掺杂剂的热扩散物理模型.基于掺杂剂的热扩散方程,构建了阵列波导的热扩散折射率调控模型.对多芯光纤进行不同时间的热扩散,来验证热扩散方法调控阵列波导折射率的可行性.并结合数字全息层析重建技术,测量了热扩散后的多芯光纤的三维折射率分布.实验结果证明热扩散是一种比熔融拉锥技术更稳定可控的调控波导折射率的一种方式.应用热扩散方法调控阵列波导之间的耦合,可以制备多芯光纤耦合器.采用热扩散方法制备的多芯光纤耦合器与逐芯刻写光纤布拉格光栅(fiber Bragg grating,FBG)传感器相结合,可以省去扇入/扇出器件,实现单通道多参量感测.应用热扩散技术制作的多芯光纤传感器,不仅能够降低多芯光纤传感系统的应用成本,也能大幅提高光纤光学系统的集成度.

2 离散波导的热扩散模型

2.1 阵列波导的热扩散折射率调控模型

在同一个包层内置入多个波导,可以在单根光纤中构成多光路集成的典型器件.通过对多个波导的折射率分布和几何结构进行设计,这种器件可以通过增大掺杂面积从而提高激光功率,构成锁相多芯光纤激光阵列[6,7];也可以用于构建长距离通信的空分复用多芯光纤,解决光通信容量问题[8,9].以图1所示的典型的线性分布多波导为例,建立了分立波导集成器件的热扩散折射率调控模型.通过分析热扩散后分立的离散波导之间的耦合调控机理,构建了这类离散阵列波导在热扩散后相互的关联.

图1 典型的线性分布离散波导[10] (a) 多个离散波导按线性分布在一个包层中的光纤;(b) 线性阵列多芯光纤的横截面显微图;(c) 线性阵列多芯光纤的折射率剖面示意图Fig.1.A typical linear distributed discrete waveguide[10]:(a) Optical fiber with multiple discrete waveguides linearly distributed in the same cladding;(b) micrograph of the cross-section of the linear array multicore fiber;(c) schematic diagram of the refractive index profile of the linear array multicore fiber.

阵列波导的折射率特性依赖于局部掺杂剂的浓度.高温加热阵列波导使掺杂剂从高浓度区域向低浓度区域扩散,从而调控阵列波导的折射率分布.以石英光纤为基底的阵列波导中的掺杂剂扩散服从菲克扩散定律.因此,可以应用热传导方程解决掺杂剂在阵列波导中的扩散问题.从菲克扩散定律可以推导出反映局部掺杂浓度梯度与时间相关掺杂浓度的三维热扩散偏微分方程[11]:

其中U是局部掺杂剂浓度,单位为mol/m3;D是掺杂剂扩散系数,单位为m2/s;t为加热时间,单位为s.D取决于局部温度、掺杂剂种类和基体材料.(1)式中的偏微分方程描述了任意几何波导中掺杂剂扩散的一般情况.对于阵列波导来说,轴向的浓度梯度很小,且轴向温度也较小时,可以忽略掺杂剂在轴向的扩散.此外,加热阵列波导的温度相对于径向位置r几乎是均匀的.此时,可以合理地假设扩散系数D相对于径向位置r为常数.若忽略轴向扩散和方位角向的扩散,则扩散方程(1)在柱坐标下可以简化为

掺杂物质的掺杂浓度U是径向位置r和加热时间t的函数.热扩散系数D描述了在一定范围内的温度依赖性,并服从Arrhenius关系式,表示为[12]

其中Q是以J/mol为单位的活化能;D0是以m2/s为单位的主导系数;R是理想气体常数,为8.3145 J/(mol·K);T(z)是加热阵列波导时轴向z处的开尔文温度(1000—l650 ℃).参数D0和Q通常由实验数据获得.

高温加热阵列波导改变了波导中的掺杂剂浓度分布.对于锗掺杂的阵列波导,折射率分布与掺杂剂浓度分布成正比.因此,通过求解热扩散后的浓度分布可以得到阵列波导热扩散后的折射率分布:

其中nco为纤芯折射率;ncl为包层折射率,初始掺杂浓度为0.

2.2 单芯光纤热扩散模场调控模型

当包层中仅有一个波导时,即为单芯光纤.首先构建这种简单的单芯光纤热扩散模场调控模型.假设单芯光纤从r=0到r=a的纤芯中仅掺杂一种掺杂剂,初始浓度为U0.并且光纤表面r=b保持为零浓度,即需要满足的边界条件表示为

利用傅里叶级数展开和格林函数可以得到任意径向位置r和加热时间t的掺杂剂浓度分布[13]:

其中U(r,t) 为单芯光纤热扩散后的掺杂浓度分布,a是纤芯半径,I0为0阶改进的第一类贝塞尔函数,r′为一个虚拟的积分变量.

(6)式给出了单芯光纤热扩散后掺杂剂浓度分布的结果.为了得到解析解,假设加热区域无限大,并且是线性源,初始掺杂浓度为δ函数,掺杂剂保持质量守恒.通过相似变换[14],偏微分方程(2)可以简化为常微分方程,从而得到解析解,其初始条件为

最终得到

其中a为初始纤芯半径;定义为热扩散后的纤芯半径大小.由(4)式和(9)式,单芯光纤热扩散后的折射率分布为

(10)式表明,初始折射率分布为阶跃分布的单芯光纤,经过热扩散后,截面折射率分布趋近于高斯分布.热扩散过程中,掺杂剂从单芯光纤的纤芯中扩散到包层中,此时包层与纤芯没有明确的界面.热扩散后,单芯光纤的模场半径为

其中k为自由空间波数.

类比平方率分布径向梯度折射率光纤的归一化频率计算公式,热扩散后单芯光纤的归一化频率V为[15]

由(11)式和(12)式,可以得到模场半径和归一化频率V之间的关系:

单芯光纤热扩散后,其模场直径随着加热时间或传输波长增加而增加,并且与掺杂剂的浓度分布的宽度有关.最终,传播基模的传播常数为

一旦知道w和β,即可确定单芯光纤在热扩散区(r≤A)的传输场.

2.3 双芯、三芯光纤热扩散耦合调控机理

当包层中含有两个波导时,即为双芯光纤.其中一个波导位于圆包层的中心轴线上.假设双芯光纤的两个纤芯的掺杂浓度相同,热扩散后双芯光纤的截面折射率分布可以近似表示为

其中r1和r2分别为双芯光纤的两个纤芯的径向距离,由双芯光纤的几何结构可以得到r1=r,r2=;d为边芯与中间纤芯的距离;θ为r与d夹角的角度.

热扩散后,双芯光纤的中间芯和边芯的模场分布Ψ1和Ψ2分别为[16]

其中ω1和ω2分别为双芯光纤的中间芯和边芯的模场直径.

热扩散后双芯光纤的中间芯和边芯的耦合系数C为[17]

其中N1为归一化常数;ε0和µ0分别为介电常数和磁导率.

在弱导近似和弱耦合近似条件下,热扩散后,双芯光纤的中间芯和边芯的光功率分别为[18]

其中P1(0)和P2(0)分别为中间芯和边芯的初始光功率;β1和β2分别为中间芯和边芯的纵模传播常数;F={1+[(β1-β2)2/4C2}-1/2.

当包层中含有三个波导时,即为三芯光纤.其中一个波导位于圆包层的中心轴线上,另两个波导沿中心轴线对称分布.假设三芯光纤的每个纤芯的掺杂浓度相同,热扩散后三芯光纤的截面折射率分布可以近似表示为

其中r1,r2和r3分别为三芯光纤的三个纤芯的径向距离,由三芯光纤的几何结构可以得到r1=r,

热扩散后,三芯光纤的中间芯和两个边芯的模场分布ΨT1,ΨT2和ΨT3为

其中ωT1,ωT2和ωT3分别为三芯光纤的中间芯和两个边芯的模场直径.

热扩散后三芯光纤中相邻两个纤芯的耦合系数CT为

其中C12和C13分别为中间芯与两个边芯的耦合系数.

在弱导近似和弱耦合近似条件下,热扩散后,三芯光纤的中间芯和两个边芯的光功率分别为

其中P1(0),P2(0)和P3(0)分别为中间芯和两个边芯的初始光功率;β1,β2和β3分别为中间芯和两个边芯的纵模传播常数;

3 实验结果与讨论

3.1 热扩散实验结果

在构建了阵列波导的热扩散折射率调控模型之后,通过实验来验证热扩散的可行性.分别对双芯、三芯、四芯、七芯光纤进行热扩散.双芯、三芯、四芯和七芯光纤的纤芯直径为8.5 μm.双芯光纤的两个纤芯的距离为27 μm.三芯光纤的纤芯成一字排列,边芯到中间芯的距离为27.5 μm.四芯光纤的三个边芯成正三角分布,边芯到中间芯的距离为35 μm.七芯光纤的六个边芯成正六边形分布,边芯到中间芯的距离为37.5 μm.热扩散实验的装置如图2(a)所示.带有氢气和氧气火焰加热功能的火头用于加热多芯光纤,如图2(a)中的插图所示.氢氧流量分别为70,30 mL/min.使用光束分析仪在电脑上实时监测热扩散时光纤的功率变化.测试使用光源的波长为1550 nm.加热时间分别为0,30,60,90 min时,光束分析仪测量的双芯、三芯、四芯和七芯光纤端面强度分布如图2(b)—(e)所示.随着加热时间的增加,边芯的功率逐渐增大.在加热90 min后,四芯光纤和七芯光纤的边芯中功率较低,这是因为我们选择的火头宽度为8 mm,温区较窄.通过增加加热时间、提高加热温度或增大加热温区的长度,可以提高边芯中功率的耦合比例.

图2 (a) 用于热扩散的实验装置示意图;(b) 双芯、(c) 三芯、(d) 四芯和 (e) 七芯光纤加热不同时间后的端面强度分布Fig.2.(a) Schematic diagram of the experimental setup for thermal diffusion;(b)-(e) the end face light intensity distribution of the (b) twin-core,(c) three-core,(d) four-core,and (e) seven-core optical fiber after heating at different times.

3.2 折射率变化测量

基于数字全息层析成像技术[19],通过测量热扩散后多芯光纤的三维折射率分布,来验证热扩散对离散波导的折射率改变是缓慢可控的.图3显示了基于Mach-Zehnder干涉原理的实验装置.

图3 折射率分布测量系统的示意图Fig.3.Schematic diagram of the refractive index distribution measurement system.

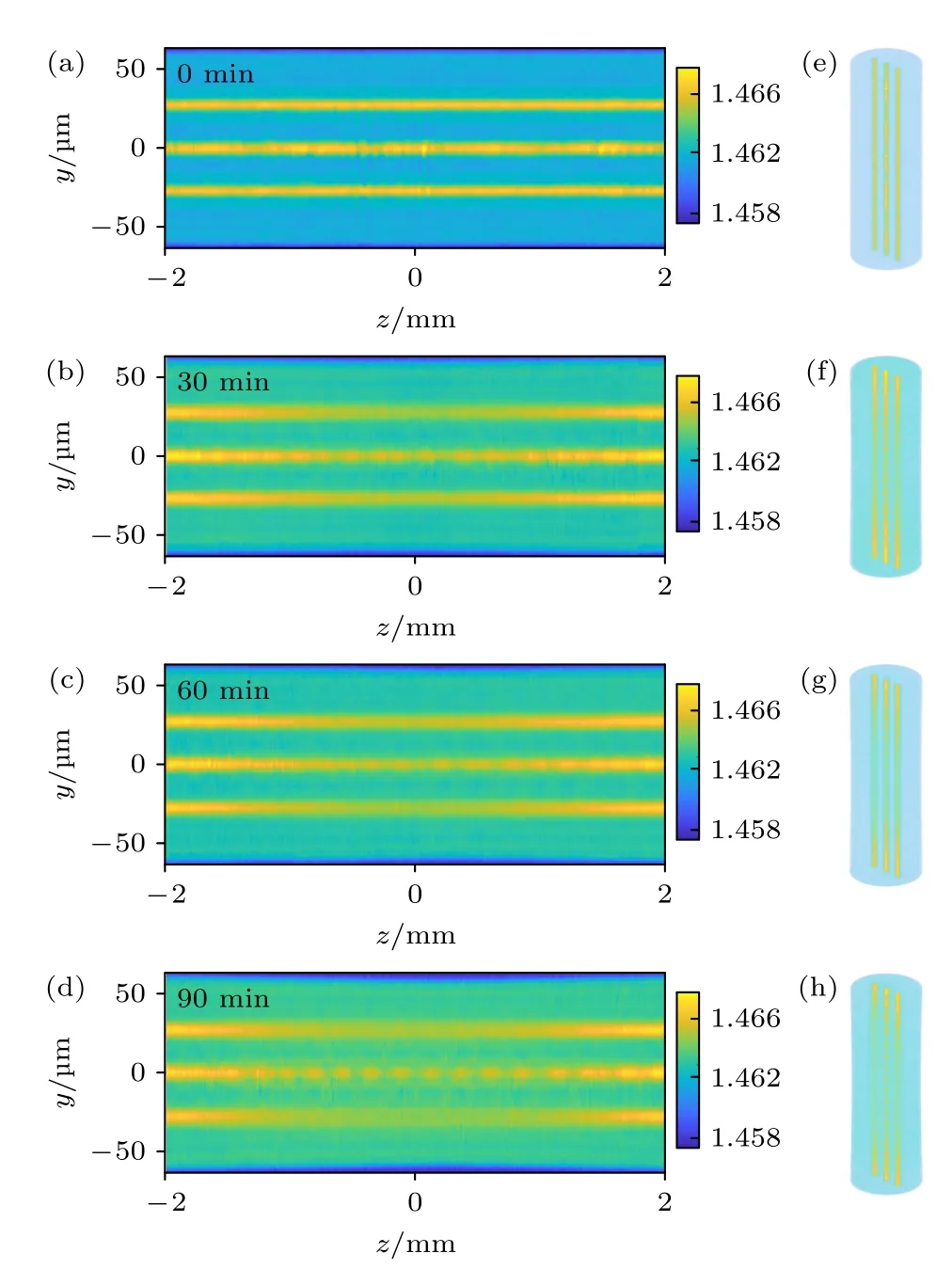

实验室搭建的折射率测量装置的位移台的行程为4 mm.为了测量整个热扩散温区的折射率变化,热扩散实验选用的是8 mm长度的小火头.图4(a)—(d)分别为加热时间为0,30,60,90 min时,双芯光纤的y-z方向的折射率分布.轴向上的折射率分布存在梯度变化,这是由于氢氧火焰的轴向上的温度分布是梯度的.随着加热时间的增加,光纤发生了颈缩现象[20].这是由于表面张力通过挤压熔融玻璃远离热扩散区的中心,从而减小了热扩散区的光纤直径.图4(e)—(h)分别为加热时间为0,30,60,90 min时,双芯光纤热扩散区的三维折射率分布.从三维视图可以看出,随着加热时间的增加,纤芯直径逐渐扩展,纤芯间距逐渐减小,而纤芯的折射率逐渐降低.随着纤芯间距的减小,双芯光纤两个纤芯间的耦合系数增大,因此更多的中间芯的能量耦合到边芯中.折射率测量结果表明,通过控制加热温度和加热时间的方式,热扩散技术对折射率的调控是缓慢稳定的,能够实现对芯间耦合系数的精确调控.

图4 加热时间分别为 (a) 0,(b) 30,(c) 60,(d) 90 min时,双芯光纤热扩散区y-z方向的折射率分布;加热时间分别为 (e) 0,(f) 30,(g) 60,(h) 90 min时,双芯光纤热扩散区的三维折射率分布Fig.4.Refractive index distribution in the y-z direction of the thermally diffused zone of the twin-core fiber when the heating time is (a) 0,(b) 30,(c) 60 and (d) 90 min,respectively.The three-dimensional refractive index distribution of the thermally diffused zone of the twin-core fiber when the heating time is (e) 0,(f) 30,(g) 60 and (h) 90 min.

三芯、四芯和七芯光纤经过不同时间热扩散后的折射率测量结果,如图5、图6和图7所示.从折射率测量结果分析,四芯光纤和七芯光纤的纤芯距离较双芯光纤和三芯光纤更大.因此,相同的热扩散条件下,四芯光纤和七芯光纤的边芯与中间芯的耦合系数更小,边芯中耦合的能量较少.通过增加扩散时间、提高加热温度或扩大加热温区,即可提高四芯光纤和七芯光纤的边芯与中间芯的能量耦合比例.

图5 加热时间分别为 (a) 0,(b) 30,(c) 60,(d) 90 min时,三芯光纤热扩散区y-z方向的折射率分布;加热时间分别为 (e) 0,(f) 30,(g) 60,(h) 90 min时,三芯光纤热扩散区的三维折射率分布Fig.5.Refractive index distribution in the y-z direction of the thermally diffused zone of the three-core fiber when the heating time is (a) 0,(b) 30,(c) 60 and (d) 90 min,respectively.The three-dimensional refractive index distribution of the thermally diffused zone of the three-core fiber when the heating time is (e) 0,(f) 30,(g) 60 and (h) 90 min.

图6 加热时间分别为 (a) 0,(b) 30,(c) 60,(d) 90 min时,四芯光纤热扩散区y-z方向的折射率分布;加热时间分别为 (e) 0,(f) 30,(g) 60,(h) 90 min时,四芯光纤热扩散区的三维折射率分布Fig.6.Refractive index distribution in the y-z direction of the thermally diffused zone of the four-core fiber when the heating time is (a) 0,(b) 30,(c) 60 and (d) 90 min,respectively.The three-dimensional refractive index distribution of the thermally diffused zone of the four-core fiber when the heating time is (e) 0,(f) 30,(g) 60 and (h) 90 min.

图7 加热时间分别为 (a) 0,(b) 30,(c) 60,(d) 90 min时,七芯光纤热扩散区y-z方向的折射率分布;加热时间分别为 (e) 0,(f) 30,(g) 60,(h) 90 min时,七芯光纤热扩散区的三维折射率分布Fig.7.Rfractive index distribution in the y-z direction of the thermally diffused zone of the seven-core fiber when the heating time is (a) 0,(b) 30,(c) 60 and (d) 90 min,respectively.The three-dimensional refractive index distribution of the thermally diffused zone of the seven-core fiber when the heating time is (e) 0,(f) 30,(g) 60 and (h) 90 min.

七芯光纤经过90 min热扩散后,六个边芯的折射率改变大小不同,如图7(h)中的三维折射率所示.部分边芯中的掺杂剂扩散的更快,导致折射率改变的更大.边芯的掺杂剂扩散速度不同,即边芯与中间芯的耦合系数不同,会影响六个边芯的能量耦合比例.造成这一问题可能的原因为,一个是拉制的七芯光纤的每个边芯中掺杂浓度不等;另一个是,加热温区的温度梯度较大,不同纤芯处的温度存在差异,导致扩散系数不同.

4 应 用

4.1 多芯光纤内集成耦合器

使用多芯光纤制作全光纤集成耦合器,体现了器件集成化、小型化趋势.目前常见的多芯光纤耦合器制作方法包括熔融拉锥[21]和抛磨[22].采用熔融拉锥技术制作多芯光纤内集成耦合器最为普遍.然而,熔融拉锥技术制作的多芯光纤耦合器,存在机械强度低、对轴向应变和外部折射率敏感、封装要求高等缺点[23].基于热扩散技术制作的多芯光纤内集成耦合器,不改变光纤外形结构与尺寸.通过控制加热温度和加热时间能够精确调控芯间耦合系数,因此热扩散技术具有无法比拟的优势.

选择16 mm的火头,使用热扩散技术制作了三芯光纤耦合器,如图8(a)所示.氢氧流量分别为140,40 mL/min.加热时间分别为0,30,60,90 min时,光束分析仪测量的三芯光纤端面强度分布如图8(b)—(e)所示.随着加热时间的增加,中间纤芯的功率逐渐减小,边芯的功率逐渐增加.通过控制加热时间,能够获得不同耦合比例的三芯光纤内集成的耦合器.

图8 (a) 热扩散制备的三芯光纤耦合器的示意图;不同加热时间的三芯光纤端面的强度分布,其中(b) 0 min;(c) 30 min;(d) 60 min;(e) 90 minFig.8.(a) Schematic diagram of a three-core fiber fabricated by thermal diffusion.The intensity distribution at the end face of the three-core fiber coupler with different heating times: (b) 0 min;(c) 30 min;(d) 60 min;(e) 90 min.

热扩散技术通过调控离散阵列波导的折射率,制备的纤维集成的耦合器,具有操作简单、集成度高的特点.热扩散制备的多芯光纤耦合器,具有易于与单模光纤连接,机械强度大的优点.相比熔融拉锥技术,虽然热扩散技术制造多芯光纤耦合器花费的时间更多,但是热扩散技术可以实现多芯光纤耦合器的批量生产.此外,通过对耦合器测试,表明热扩散技术制作的多芯光纤耦合器具有较高的机械强度[24].

4.2 多芯光纤光栅弯曲传感器

多芯光纤由于具有多个传输通道为矢量弯曲传感提供了更多的可能性.在多芯光纤上逐芯刻写不同波长的FBGs,制作的矢量弯曲传感器,能够成倍提高弯曲传感的灵敏度[25].然而,常见的基于多芯光纤FBG的矢量弯曲传感器必须使用昂贵的定制扇入/扇出耦合器[26],降低了弯曲传感器测量系统的集成度和实用性.

结合热扩散技术和逐芯刻写FBG技术,能够制作单根光纤集成的矢量弯曲传感器.弯曲传感器集成热扩散耦合器不仅能够省去扇入/扇出耦合器,而且能够实现单通道测量.以三芯光纤为例,使用热扩散技术制作了三芯光纤耦合器.因为实验室的三芯光纤存在串扰,因此我们制备的弯曲传感器结构为单模光纤-三芯光纤热扩散耦合器-对称双芯光纤,如图9(a)所示.将三芯光纤热扩散耦合器与对称双芯光纤进行纤芯对准熔接.通过控制加热时间,使得三芯光纤热扩散耦合器的中间芯的光全部耦合进入到边芯中.对称双芯光纤的两个纤芯中分别刻写不同中心波长的FBGs.对制作的双芯光纤弯曲传感器进行测试.对双芯光纤的芯2与芯1的FBG波长随弯曲方向改变的响应进行差分和线性拟合,得到的灵敏度随弯曲方向的雷达图如图9(b).图9(b)显示弯曲传感器的曲率响应实现了较强的角度依赖.结果显示,仅用一根光纤即可实现多芯光纤光栅弯曲传感的单通道测量.

图9 (a) 应用热扩散技术的弯曲传感器的示意图;(b) 不同弯曲方向(从0°到360°)对应的双芯光纤两个纤芯中FBGs的差分的弯曲灵敏度Fig.9.(a) Schematic diagram of the bending sensor structure using thermal diffusion technology;(b) differential bending sensitivity of FBGs in the two cores of a twin-core fiber plotted for various bending directions (from 0° to 360°).

多芯光纤刻写不同波长的光栅,结合热扩散技术来制备耦合器,在弯曲传感应用中展现出巨大的应用潜力.这种技术不仅能大幅提高传感系统的集成度,也能降低传感系统的应用成本.

5 结论

通过对热扩散调控离散波导机理的研究,构建了多芯光纤热扩散耦合调控模型.对多种多芯光纤进行不同时间的高温加热,验证了热扩散调控离散波导耦合的可行性.使用数字全息层析成像技术,测量多芯光纤热扩散后多芯光纤的三维折射率分布.结果表明,热扩散对多芯光纤的三维折射率分布改变是缓慢可控的.实验结果证明了热扩散对离散波导的折射率调控比熔融拉锥更稳定可靠,易于操控.借助于热扩散技术制备了三芯光纤耦合器.结合逐芯刻写光栅技术,实现了双芯光纤弯曲传感单通道测量.热扩散对离散波导的折射率调控方法,能够提高多芯光纤系统的集成度,同时大幅降低多芯光纤传感系统的应用成本.热扩散技术带来的高集成度、高稳定性和批量化制造的优点,对于促进离散波导结构光纤在光通信、光感测、人工智能、生物医学等领域的广泛应用具有重要的价值.