滇中引水工程不良地质隧洞改线方案分析与实践

刘 浩

(云南省滇中引水二期工程有限公司,云南 昆明 650000)

我国西南地区地质条件复杂,长大隧洞高埋深洞段受前期勘察阶段勘察精度、勘探手段、勘探技术水平等限制,无法将全部不良地质现象探明。进入施工阶段后,实际揭露地质情况往往与初设阶段存在差异,一些不良地质洞段往往成为施工前进道路上的“拦路虎”。以滇中引水狮子山隧洞2号支洞主洞控制段DLⅡ38+385~DLⅡ38+413为例,该段在不良地质影响下,多次出现了塌方、变形、突涌水现象,由于变形机理复杂,在对该作业面采取多种施工措施后,仍难以安全通过该洞段。结合现场具体情况及补充勘探成果,参建各方形成统一意见,对该洞段进行局部改线绕行,方案实施后,安全顺利通过了该不良地质洞段,取得了良好的效果。

1 工程概况

滇中引水狮子山隧洞2号支洞与主洞交叉里程为DLⅡ37+172.582,承担主洞上游侧2527.582m的施工任务,下游侧2467.418m的施工任务,设计引水流量125m3/s。主洞断面型式为马蹄形,断面尺寸9.2m×9.2m。根据前期地质勘探成果及超前探孔资料,狮子山隧洞2号支洞下游主洞控制段DLⅡ39+645穿越乌龙坝向斜次级褶曲向斜构造核部,目前掌子面已开挖至里程DLⅡ38+413,掌子面紧邻乌龙坝向斜次级褶曲向斜核部,埋深598m,流面倾角平缓,隧洞处于中等—高应力区,围岩以凝灰质玄武岩为主,强度较低,完整性好。局部洞段尤其是顶拱部位,围岩稳定性差。凝灰岩洞段在中高地应力作用下,存在中等—严重挤压变形风险,遇水易软化,围岩极不稳定(见图1)。

2 不良地质洞段施工情况

2.1 原洞段地质条件

DLⅡ38+385~DLⅡ38+413段隧洞埋深578~587m,该段围岩岩性为P2β2青灰色弱风化凝灰质玄武岩夹凝灰质挤压破碎带,属软岩。

a.DLⅡ38+385~DLⅡ38+403.7段主要发育5组结构面,其中隧洞拱腰部位发育缓倾角凝灰质破碎带,宽度0.5~0.8m,产状120°∠15°。软弱夹层产状110°∠30°,平直光滑,发育宽度5~8cm,泥夹岩屑充填。掌子面及顶拱发育滴水—线状流水,主要结构面走向与洞轴线夹角约为4°~66°,倾角15°~45°。围岩极不稳定,易发生塌方、挤压变形,掌子面及顶拱存在坍塌失稳破坏风险,综合评定为Ⅴ类围岩。

b.DLⅡ38+403.7~DLⅡ38+413段主要发育2组结构面,产状:ⓐ流面产状309°∠78°,间距10~20cm,发育,延伸长度大于10m,延伸长,微张,宽度2~3mm,平直光滑,无充填;ⓑ凝灰质条带产状237°∠69°,延伸长度大于10m,延伸长,发育宽度50~80cm;岩体结构完整性差,呈镶嵌结构;掌子面发育线状流水,主要结构面走向与洞轴线夹角16°~88°,倾角69°~78°。该段隧洞埋深大,地应力较高,易发挤压变形,围岩极不稳定,属Ⅴ类围岩不良地质洞段。

2.2 不良地质洞段历次变形突涌影响及处理措施

DLⅡ38+385~DLⅡ38+413段自2021年4月16日至2022年5月12日累计发生5次不同程度的变形、突水突泥现象。

由于该段地质构造复杂,超前地质预报可探测范围有限,对不良地质的认识存在一定的盲区。在采取的处理措施上存在局限性,主要参照类似工程施工经验,处理方案主观判断大于客观事实,因此缺乏一定的针对性。由于山体雄厚、认知有限,每次变形或塌方处理完成后是否能够安全通过、有效抑制变形往往需要通过再次开挖来进一步验证。

在处理过程中先后发生4次变形及1次突涌水(统称“变形”),每次变形发生后都对处理措施进行了相应调整和加强,但仍控制不住围岩变形。其中第五次变形于2022年5月12日发生,导致DLⅡ38+394~DLⅡ38+407段左侧边墙及拱顶大面积出现喷混凝土脱落现象,第二台阶拱脚最大变形量达到1.2m左右,现场及时采取了反压回填DLⅡ38+391~DLⅡ38+407段的应急措施[见变形/突涌(合计5次)影响及处理措施表]。

2.3 不良地质洞段变形原因分析

本段隧洞段围岩以凝灰质玄武岩、致密状玄武岩为主,局部夹凝灰岩条带,围岩强度低,软弱破碎;隧洞埋深大,初始地应力高,具有软岩大变形的条件;同时该段隧洞地下水位高,凝灰岩遇水软化、物理力学性质劣化。综合5次变形的现象、4次处理措施、每次处理过程中出现的变形特点进行分析,对变形原因分析如下。

2.3.1 地质原因

揭露的变形洞段里程范围为DLⅡ38+385~DLⅡ38+413,从变形曲线分析,多次变形均表现为突发性变形,具体表现为局部围岩(变形长度约为3m左右)严重变形破坏,其余洞段受牵引发生轻微—中等变形。主要原因是凝灰质玄武岩为软岩,左侧的凝灰岩破碎带为含水层、富水层,在高地应力(20~25MPa)、高外水压力(1.5~2.0MPa)的作用下左侧局部发生大变形破坏,期间诱发一次小规模的突泥涌水,局部大变形还会引起临近里程隧洞外水压力的变化并对围岩造成一定的变形牵引。

2.3.2 变形处理制定的措施在软岩及高外水条件下效果不佳

a.第一次变形前(开挖至DLⅡ38+403.7处),该工作面隧洞掌子面采用一般Ⅴ类围岩的支护型式(Vp),之前的施工期变形监测成果均未表现该工作面开挖洞段存在软岩变形问题。

b.结合该工作面第一次变形的表现,制定了较强的变形洞段换拱(钢支撑间距由0.8m调整为0.5m)及加强支护措施(超前大管棚、超前预固结注浆、预留变形量增大20cm等),通过以上措施顺利开挖通过了第一次变形洞段,掌子面上台阶继续开挖了10m至DLⅡ38+413里程时发生第二次变形(在DLⅡ38+385~DLⅡ38+413段)。从处理结果看,第一次变形采取的处理措仅能保证围岩上台阶短期的稳定,因此针对第二次变形,在之前加强支护体系的基础上进一步加强钢性支撑,采取了双层钢支撑支护。

c.采用双层钢支撑支护后,发生了第三次变形(最大变形量10cm,未侵占衬砌断面,排水孔排水异常,为乳白色泥浆水,水量及水压均不稳定)及第四次变形(小规模突泥涌水,并对掌子面钢支撑造成损坏),结合第三次、第四次变形(突泥涌水)的现象,初步认为钢支撑支护强度基本合适,但由于凝灰岩破碎带在高地下水的作用下,超前加固结效果不佳,在台阶爆破开挖扰动下,极易出现围岩溜塌空腔,水压、水量均会出现异常,破碎岩体临空面甚至会发生突泥涌水。

2.3.3 多次处理后围岩损伤严重

历次处理的措施均有超前大管棚、超前预固结灌浆,通常情况下超前预固结可以对外围进行充填固结发挥围岩自承效应,超前大管棚可以形成较强的棚架支护对未固结的孤立岩块进行挡护。但由于该处理段的凝灰岩破碎条带,经多次扰动、长时间变形松弛、多次坍塌后难以有效固结,同时在高外水作用下发生渗透变形(管涌、接触冲刷等)而溜坍形成空腔,使超前预固结、超前大管棚的支护效果消失,在掌子面附近的脱空位置,钢支撑支护结构承受较大围岩压力、冲击荷载后产生破坏性变形,导致相邻洞段发生牵引变形。即该洞段由于反复变形、反复处理围岩损伤严重,围岩开挖后无法自稳,初始的软岩大变形问题已转化为集围岩渗透破坏、塌方、突泥涌水于一体的综合难题。

3 不良地质洞段改线方案

3.1 方案分析

a.原洞线变形段围岩扰动、损伤严重。DLⅡ38+385~DLⅡ38+403.7段为狮子山隧洞2号支洞下游工作面首次发生变形段,该洞段开挖时无法及时预知、预判变形问题;由于该变形段的特殊性,第一次变形后,参建各方对后续变形严重程度、处理难度、处理效果的预判存在偏差,发生第二次变形。由于前两次变形,围岩被扰动、发生松弛,增加了后续处理难度,特别是DLⅡ38+403~DLⅡ38+407段,在采取了超前大管棚、双液浆超前预固结、化学灌浆后,每当将回填渣体清除,开挖二台阶并立架时,便出现变形、渗水异常,被迫反压回填,撤离人员、设备。目前该变形段围岩已严重损伤,超前加固处理效果甚微。

b.在原洞线继续处理变形段施工安全风险极高。目前隧洞左侧凝灰岩岩体结构已经扰动、损伤非常严重,呈散体结构,高地下水又面临“堵不住、排不出”的困境。该洞段位于乌龙坝次级向斜核部,山体雄厚,地下水储量较大且补给丰富,属于富水洞段,地下水依然存在聚集,超前排水水流浑浊、时堵时涌,该洞段已由初始的软岩大变形问题已转化为集围岩渗透破坏、塌方、突泥涌水于一体的难题,施工安全风险极高。

c.局部调线方案更具有可行性、安全性。经总结分析,几次变形均发生在顶拱左侧,为避开左侧已损伤严重的玄武岩破碎带和凝灰岩条带,在预知该洞段的凝灰岩破碎带、高外水对施工的不利影响,以及多种物探成果的基础上,提前采取针对性处理措施,并在原轴线废弃隧洞预留排水通道,降低施工风险,破解目前的困局,通过局部调整洞线后采用强支护一次顺利通过该类地质洞段具有较好的可行性和安全性。

综上,鉴于该洞段地质条件的复杂性,以及对原洞线变形段周边围岩的“损伤”形势、后续施工措施的可实施性等因素的研判,在原洞线上再进行变形段处理已不具可行性,建议改变处置思路,局部调整洞线避让该困难洞段。采取针对性措施后,调整线路洞段变形可控、涌水风险可控。

3.2 改线方案

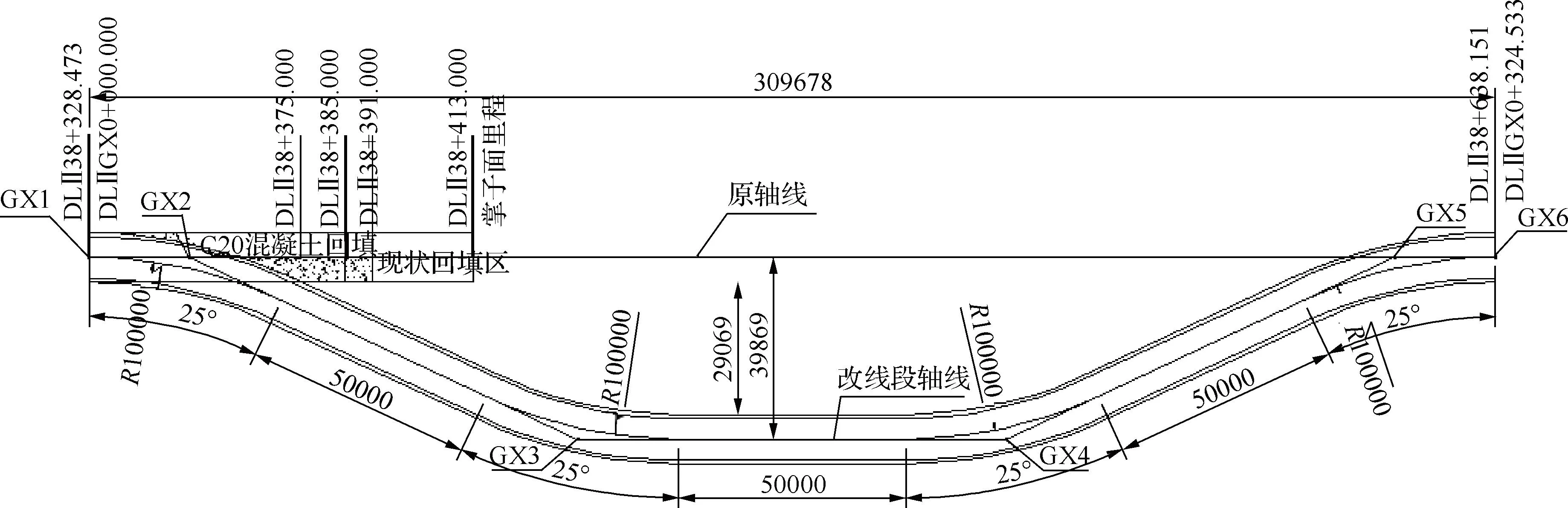

a.总体目标。一是避让DLⅡ38+385~DLⅡ38+413变形、突涌水高风险段,确保施工安全;二是增加的洞段长度最短,确保工程投资和进度可控。

b.轴线布置水力学原则。《水工隧洞设计规范》(SL 279—2016)4.1.9要求:当隧洞需要设置转弯段时,低流速无压隧洞弯曲半径不宜小于5倍的洞径或洞宽,转角不宜大于60°;在弯道的首尾应设置直线段,长度不宜小于5倍洞径或洞宽。因此,绕线起始处洞轴线与原设计洞轴线夹角不宜过大或过小,在20°~30°之间较为合适。综合规范要求、钻孔揭示的围岩情况、改线洞段与原轴线洞段围岩厚度及水力学条件等因素,确定改线段隧洞转角为25°,转弯半径结合规范最小弯曲半径5倍洞径和施工栈桥作业空间的要求综合考虑,取R=100m,转弯段间直线段按5倍洞径即50m设计。

低流速无压隧洞横断面尺寸应符合下列要求:恒定流情况下,当通气条件良好时,洞内水面线以上空间不宜小于隧洞断面面积的15%,高度不应小于0.4m。

c.相邻洞段布置原则。相邻隧洞之间的岩体厚度应根据布置需要、地质条件、围岩应力和变形情况、隧洞断面形状和尺寸、施工方法和运行条件等综合分析确定,并应保证隧洞的岩体厚度不小于2倍洞径(或洞宽),确因布置需要,经论证岩体厚度可适当减少,但不应小于1倍开挖洞径(或洞宽)。

d.绕线段起点确定原则。目前狮子山隧洞2号支洞下游已浇筑底板的里程为DLⅡ38+284.7,Ⅳ、Ⅴ类围岩分界里程为DLⅡ38+335.7。为充分利用已开挖洞段,减少工程投资,并保证改线洞段距原轴线围岩变形处理起始位置(里程DLⅡ38+385)有2倍以上洞径的围岩厚度,确保改线洞段在围岩情况较好的Ⅳ类围岩中掘进,确定转弯起点为DLⅡ38+328.473。目前按照转弯半径R=100m、最小直线段长度L=50m等要求,暂定转回原轴线里程为DLⅡ38+638.151。

e.隧洞改线轴线选择。根据物探及变形处理资料,左侧围岩岩性以P2β2青灰色弱风化凝灰质玄武岩为主夹凝灰岩条带,凝灰岩条带随机分布,局部有凝灰岩挤压破碎带;受前后5次处理影响,隧洞左侧(30m范围内)岩体结构已经被破坏,呈散体结构;DLⅡ38+385~DLⅡ38+413洞段左侧及拱顶已产生了极严重挤压变形;该段位于乌龙坝次级向斜核部,山体雄厚,地下水静储量较大且补给丰富,从开挖及处理资料分析,左侧地下水排水通道连通性较好,后续开挖突泥涌水风险高。根据右侧施作的径向超前探孔及物探资料,右侧围岩岩性以P2β2青灰色弱风化凝灰质玄武岩为主夹凝灰岩条带,凝灰岩条带随机分布;以软岩为主夹极软岩(凝灰岩),强度较低;岩体以较破碎为主,结构以碎裂为主;径向超前探孔(29~31m)基本无水,主要是由已开挖的DLⅡ38+385~DLⅡ38+413洞段作为地下水的排泄通道,形成降落漏斗所致。总体上右侧隧洞改线轴线岩体扰动较小,地下水活动较弱,比左侧突泥涌水风险小,围岩软岩变形严重程度降低,所以选择右侧改线相对较好。

f.局部调整线路设计。拟定狮子山隧洞2号支洞下游局部改线段里程范围为DLⅡ38+328.473~DLⅡ38+638.151(调整后里程为DLⅡGX0+000.000~DLⅡGX0+324.533),调整后线路长度由309.678m变为324.533m,增长14.855m(见图2)。

图2 局部调整线路洞段平面示意图

4 方案实施效果分析

狮子山2号支洞下游不良地质洞段局部调整线路段于2022年10月1日开始施工,目前已安全开挖162m(DLⅡ38+328.473~DLⅡ38+490.473),已安全通过原反复变形洞段(DLⅡ38+385~DLⅡ38+413),处理效果良好,主要体现在如下方面:

a.改线后避开了不利地质条件,施工过程中未出现塌方、变形现象,未出现人员伤亡、机械设备事故。

b.投资控制较好。如继续在原洞段继续施工,仍将面临变形、塌方处理等,处理措施较多,如可能采取大量的灌浆、超前注浆大管棚、加强初期支护措施等,既增加工程投资也加大时间成本,影响后续工程施工。

c.原洞段作为调整线路洞段的排水廊道,降低了调整线路洞段的突涌水安全风险,为安全平稳施工提供了保障。

5 结 语

狮子山隧洞2号支洞下游不良地质洞段由初始的软岩大变形问题转化为集围岩渗透破坏、塌方、突泥涌水于一体难题,施工安全风险极高。如果继续在原洞段施工,qwertyuiopasdfghjkl;zxcvbnm时较长,安全风险极高。从长远考虑,如长时间无法通过,会对整体工程的施工造成不利影响。通过改线绕行措施,围岩条件较原洞段转好,洞身安全风险减小,工程投资得到了控制。