乾隆时期广州公行首商蔡世文家族事迹考述

——清代广州十三行行商研究之六

汤开建, 李嘉昌

(1.澳门科技大学,澳门;2. 暨南大学 中国文化史籍研究所,广州 510632)

清代乾隆以后,中国与欧洲的贸易无论在贸易形式还是贸易格局方面都发生了很大变化。由于清政府对外贸易政策的调整,广州一口通商的中西贸易局面出现,中国与欧洲的进出口贸易在规模和质量上都有了极大提高。活跃于一口通商以前的广州行商中,陈寿官、陈芳官、陈汀官以及黎开官最有影响力,笔者在此前的“清代广州十三行行商研究”中已进行过详细考证和讨论。(1)汤开建、李琦琦:《雍乾之际广州对外贸易中的海上巨商陈廷凤研究——清代广州十三行行商研究之一》,《中华文史论丛》2023年第3期;汤开建、李琦琦:《清代早期广州行商陈汀官家族事迹考述——清代广州十三行行商研究之二》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2022年第12期;汤开建、李嘉昌:《清代广州同文行第一代行商潘振承商业活动考述——清代广州十三行行商研究之五》,《中国经济史研究》2023年第3期。乾隆二十五年(1760)第二次公行的成立,进一步整肃和规范了中国行商对欧洲贸易的条件及限制,行外小商人不能参与对欧洲国家贸易的竞争,广州的海上贸易基本上都控制在“十三家行商”的垄断之中。当“十三家行商”有出缺,主管广州贸易的粤海关监督便会根据出缺的人数予以补充。在这“十三家行商”中,充任行商领袖的被称为“首商”(First Merchant)或“总商”(Chief Merchant)。乾隆二十五年(1760)第二次公行成立以后,第一位首商就是著名的同文行行商潘振承;而本文所要讨论的蔡氏家族的蔡世文,就是继潘振承之后出任首商的蔡文官。(2)蔡文官,本名蔡世文,为行文和阅读方便,文中除需解释“蔡世文”本名、特指“蔡世文家族”及引用原始材料外,均统一用蔡文官。

蔡世文家族是清代广州贸易史和广州十三行发展史上十分重要的行商家族之一。该家族三代四人历经雍正、乾隆、嘉庆三朝。其家族杰出人物蔡文官自乾隆二十六年(1761)接管家族生意后,将逢源行和万和行的对外贸易生意推上新台阶;乾隆五十三年(1788)更是出任广州洋行公所首商,成为当时广州对外贸易的商业领袖。蔡文官作为一名杰出商业人物,很好地接续了潘振承的首商职责,在官府、行商、外商三者关系中起了非常好的平衡作用,是乾隆后期十三行队列中一位承前启后的重要人物。但学术界对蔡文官这样一位杰出人物的关注却较少,仅有香港大学的张荣洋教授、台湾学者陈国栋教授、美国学者范岱克(Paul A.Van Dyke)教授对其进行过认真研究。(3)Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm, Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798 (Curzon Press,1997),pp.170-175;陈国栋:《经营管理与财务困境——清中期广州行商周转不灵问题研究》,花城出版社,2019,第273-277页;Paul A.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade(Hong Kong University Press, 2016),pp.39-59.三位学者都对蔡文官的研究作出了自己的贡献,但又分别存在各自的问题。(4)特别是范岱克教授提供了大量有关蔡氏家族的荷兰文、丹麦文等西语资料,展现了很多不为人所知的有关蔡世文贸易活动的史实,但遗憾的是,在范岱克的文章中出现了很大的中西文史料的比证问题。

十三行行商本身具有传统商人的特色,同时又是近代海洋文化影响下的产物,他们作为清前中期欧美商人与中国贸易交往的中介和桥梁,无疑沟通着当时中国与世界的商业网络。蔡世文及其家族的对外贸易活动,是广州十三行发展史的重要组成部分,也是反映广州十三行发展史全过程的重要“镜子”。对该家族的贸易活动进行细致考证和研究,有助于学界从不同家族角度探寻十三行发展的另一面貌,可为学术界进一步拓展行商家族研究提供良好范例,同时丰富中国商业史的内容。因此,本文希望在全面搜集中西档案文献的基础上,在张荣洋、陈国栋、范岱克三位教授的研究基础上,对蔡世文家族事迹进行全面深入的探讨,以订正前贤之误,并求教于学界。

一、此蔡非彼蔡:范岱克对《闽省晋江梅塘蔡氏迁粤家谱》的误读

进入21世纪后,清代广州十三行研究出现了一个很大的变化,那就是荷兰、法国、瑞典、丹麦及奥斯坦德(奥地利)等国东印度公司的档案开始大规模进入这一领域。毫无疑问,这就是美国学者范岱克对清代广州十三行研究所作出的前所未有的、极具创新性的贡献。范岱克教授以极为缜密细致的心思,详细地对上述各国与广州十三行进行贸易的行商、商馆、商品及贸易数据进行了分辨详析、细致考证,得出了大量令人惊讶的、具有卓越见识的十三行研究新成果,获得了中国学术界及海外汉学界一致的认同和赞赏。笔者曾经和范岱克短暂地同事过一段时间,也对其学术成就和学术精神极为感佩,可以坦言:在当今的清代广州贸易史、清代中西交往史及广义的海洋史研究中,无出其右者。

然而,范岱克的研究并非无瑕之碧玉。在他众多的十三行研究论著中,有一些观点和结论明显是错误的,也绝非可以争论者,故必须予以指出,辨以良莠,以使其优秀论著在学术界获得正确和广泛的传播。范岱克擅长西文档案的挖掘与开拓,特别是少见的西语文献档案(如荷兰文、瑞典文、丹麦文、法文等语种的档案文献),这一点为中国学者所望尘莫及。特别值得指出的是,范岱克在广泛使用多语种西文档案文献时,也积极地搜罗和挖掘中文档案文献,并将这些中文档案与西文档案文献结合起来,取得了很多成果。然而,西方学者在阅读和使用中文档案文献时,由于缺乏对文献字面背后更深一层的理解,难免出现问题。范岱克《粤澳商人:十八世纪中国贸易的成败》(Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade)一书使用《闽省晋江梅塘蔡氏迁粤家谱》(以下简称《家谱》)时,出现的问题就相当严重。范岱克根据《家谱》称:

本章是关于文官(Monqua)的蔡氏分支,我们知道参与贸易的家族成员包括德汉官(Tehanqua)、仲官(Teunqua)、蔡世洪(Seequa)和蔡世文(Monqua),原籍泉州。直到仲官在 1730 年代出现在英国东印度公司 (EIC) 的记录中之前,人们对他们的商业交易知之甚少。1759年,英国大班提到仲官的父亲Tehanqua(蔡兆榜)是义和行的所有者。德汉官(Tehanqua)的曾祖父在 17 世纪的某个时候移居广东省,并在澳门定居。德汉官有三个儿子和一个女儿。唯一出现在广东对外交易记录中的儿子是长子永接(Teunqua,仲官)。关于他的妹妹燮姑或兄弟永孚和永炳,我们一无所知。由于我没有关于德汉官或他的其他家庭成员的其他信息,所以我将从长子永接(Teunqua)开始这个故事。Teunqua(仲官)的中文名字是蔡永接,但他也被称为蔡纯兴,他的商行名称是逢源行。(5)Paul A.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.39.

从上面表述可以看出,范岱克根据《家谱》,将蔡世文家族的第一代德汉官(Tehanqua)比对为族谱中的蔡兆榜,家族的第二代蔡仲官(Teunqua)比对为族谱中的蔡永接,第三代就是蔡世洪(Seequa)和蔡世文(Monqua)。为什么范岱克会将蔡世文家族认定为《家谱》中蔡兆榜和蔡永接的后人呢?原因很简单,《家谱》中的第九世就叫“蔡世文”,正因为有这位同名同姓的蔡世文,范岱克就草率地将清代十三行行商中的蔡世文家族认定为闽省晋江梅塘蔡氏迁粤中的一支,并将曾经担任广州十三行首商的蔡世文认定为蔡兆榜和蔡永接的后人。然而,此蔡非彼蔡。范岱克的误读使他的研究得出了一个十分错误的结论。

查《家谱》,蔡兆榜为梅塘蔡氏迁粤二房之六世,名蔡兆榜。蔡兆榜在族谱中有小传,其传云:

六世祖,鸿德公之长子兆榜公,讳连,字其源,号琼林,貤赠昭武都尉。兆榜公生于乾隆辛卯年七月初二日子时,卒于嘉庆己未年五月初九日辰时,卜葬东望洋脚小龙喉,与妣合葬。(6)蔡永建:《闽省晋江梅塘蔡氏迁粤家谱》卷三《二房昭穆·六世祖》,广东省立中山图书馆藏光绪三十三年刻本,第3页。

乾隆辛卯为乾隆三十六年(1771),这就是说蔡兆榜出生的时间为1771年,但德汉官(Tehanqua)之名在英国东印度公司档案中最早出现是在1759年11月3日,“已故的德汉官(Tehanqua)的儿子蔡仲官(Teunqua)将义和行的所有权交给了英国东印度公司抵押,借款3 000两”(7)BL:IOR/R/10/4, 1759-11-03, p.132.本文大量使用大英图书馆藏英国东印度公司档案(BL:IOR)进行研究,其中R/10和G/12系列主要为英国东印度公司在广州的职员所记的档案和档案副本,专门记录该公司在广州贸易的情况。。显而易见,族谱中的蔡兆榜绝不可能是德汉官:在蔡兆榜出生前十二年,德汉官已经是已故的义和行东主了;而蔡兆榜去世的时间则是在嘉庆己未即嘉庆四年(1799),两者去世时间相差四十年,所以蔡兆榜绝不可能是德汉官。

范岱克又将蔡仲官认定为《家谱》中的蔡永接。查谱中《蔡永接小传》:

八世祖,应垣公之长子永接公,字廷槐,号龙之,又号逸溪,覃恩诰授昭武都尉,赏戴花翎,候选营都司。永接公,生于道光壬午年十月二十六日申时,卒于同治甲戌年正月初二日卯时,在世五十三岁。(8)蔡永建:《闽省晋江梅塘蔡氏迁粤家谱》卷三《二房昭穆·八世祖》,第11页。

将蔡仲官认定为蔡永接,这个错误就更大。因为蔡永接并非蔡兆榜之子,而是蔡兆榜之孙,为蔡氏迁粤家族中的第八代,其出生时已经是道光二年(1822);而蔡仲官在文献中出现的最早年份为乾隆十六年(1751)(9)唐英:《唐英全集》第2册,载《陶人心语手稿》,学苑出版社,2008,第420页。,两者相差七十一年,这一误差则更远。

再看范岱克认定的蔡世文在族谱中为何状况。查谱中《蔡世文小传》:

九世祖,永接公之次子世文公,讳铭,字启贤,号商文,国子监例贡生,诰授奉政大夫,钦加五品衔,赏戴蓝翎,候选六部额外司务。世文公生于咸丰丙辰年十月三十日寅时,终于光绪甲申年四月十九日酉时,葬积荫社。(10)同②书,第16页。

这个“蔡世文”与担任十三行首商的“蔡世文”确实是同名同姓,又都是从福建迁到广东的蔡氏家族,但族谱中的蔡世文出生的时间为咸丰六年(1856),而担任十三行首商的蔡世文于1796年4月10日已经自杀身亡。(11)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,区宗华译,广东人民出版社,2016,第303页。从蔡世文的死到另一个蔡世文的生,期间相差六十年。可见,范岱克对中文文献的解读存在十分严重的缺憾,不然不会发生如此失误。进入清代广州贸易的德汉官—蔡仲官—蔡世文家族,并非《家谱》中的第六世蔡兆榜—第八世蔡永接—第九世蔡世文。范岱克只阅读《家谱》的“世系谱”而没有查阅家谱的“传记”,导致了对中文族谱的错误认识;而这一错误离题甚远,很容易误导对十三行家族情况不太熟悉的研究者,因此在此必须指出。非常遗憾地说,这应该是范岱克在十三行研究中的百密之一疏。

二、蔡世文家族的第一代:创办义和行的德汉官

德汉官,西文作Tehanqua或Teunqua。(12)Tehanqua在英国东印度公司档案中仅于1759年出现,其余均以Teunqua为名经营贸易。德汉官这一支蔡氏族人,并无族谱存世。乾隆四十二年(1777)的宫中档案称,倪宏文原籍福建晋江,而倪宏文又为蔡文观的母舅,且将蔡文观从小抚养长大(13)台北故宫博物院藏清代宫中档奏折-乾隆朝,文献编号:403030858,统一编号:故宫056688。,故可推知德汉官蔡氏一族原籍也为福建晋江。

(一)关于德汉官与义和行的考证

关于德汉官早期事迹,史实无考。据英国东印度公司1759年11月3日的档案:

已故义和行所有者德汉官(Tehanqua)的儿子仲官(Teunqua)与陈镇官(Tinqua)一起还清了义和行向英国东印度公司的抵押贷款,金额为3 000两。(14)BL:IOR/R/10/4, 1759-11-03, p.132.

可知,德汉官是广州十三行早期著名的义和行行东。又据瑞典档案,乾隆十三年(1748)瑞典东印度公司商人迈克尔·格鲁布(Michael Grubb)公布的广州帆船贸易业务名单,介绍了广州本港行的帆船贸易,其中第五家商行就是义和行(Giwa Hong),属下有协盛、万泰、坑仔鸼三艘大帆船,经营东南亚贸易。(15)瑞典斯德哥尔摩北欧博物馆档案馆,档案编号:T1_ 05145,共三张,无页码。但义和行于何时创建,在西文档案中并没有明确的记载。张荣洋称,勾官(Gauqua,又作Gowqua)是雍正六年(1728)广州贸易中的八大行商之一(16)Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm,Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798,p.39.;到1730年代,德汉官与勾官成为义和行的合伙人。(17)BL:IOR/G/12/30,1728-08-17,p.40.但张荣洋并没有提供直接证据,应该是他推测的结果。英国东印度公司档案中只记载了乾隆元年(1736)德汉官与勾官合作向该公司提供了少量的茶叶和瓷器。(18)BL:IOR/G/12/41, 1736-09-27,p.29;1736-09-30,p.29;1736-11-19,p.40.如果张荣洋的说法是准确的,那么勾官在广州贸易中最后出现的时间是乾隆六年(1741)(19)BL:IOR/G/12/50, 1741-08-06,p.9.,之后不再出现,可知义和行后期的东主就只有德汉官一人。

关于德汉官在广州早期贸易中的资料极为稀少,张荣洋将Tehanqua和Teunqua视为同一名字的不同写法,并将Tehanqua视为第一代仲官(Teunqua Ⅰ),而将蔡纯卿视为第二代仲官(Teunqua Ⅱ)。(20)同④书,第170页。张荣洋这一说法有一定道理。英国东印度公司1759年11月3日的档案明确指出,已故德汉官的儿子为Teunqua(仲官)。(21)BL:IOR/R/10/4,1759-11-03, p.132.在清代的广州贸易中,家族的商名往往是世代相传的,父亲叫什么商名,儿子往往又承袭这一商名。如潘振承的中文商名为潘启官,其后代包括儿子潘致祥、孙子潘绍光等都沿袭“潘启官”之商名,而且这一情况很常见。因此将德汉官和蔡仲官称为同一名字的不同写法应该是没有问题的。德汉官即可称为第一代仲官(TeunquaⅠ),蔡仲官则称为第二代仲官。Teunqua又可写作Tounqua(22)BL:IOR/G/12/46,1739-09-02, p.19.,又称为Chesha(23)BL:IOR/G/12/46,1739-09-11, p.22.或Chesia(24)BL:IOR/G/12/46,1739-10-18, p,36.。

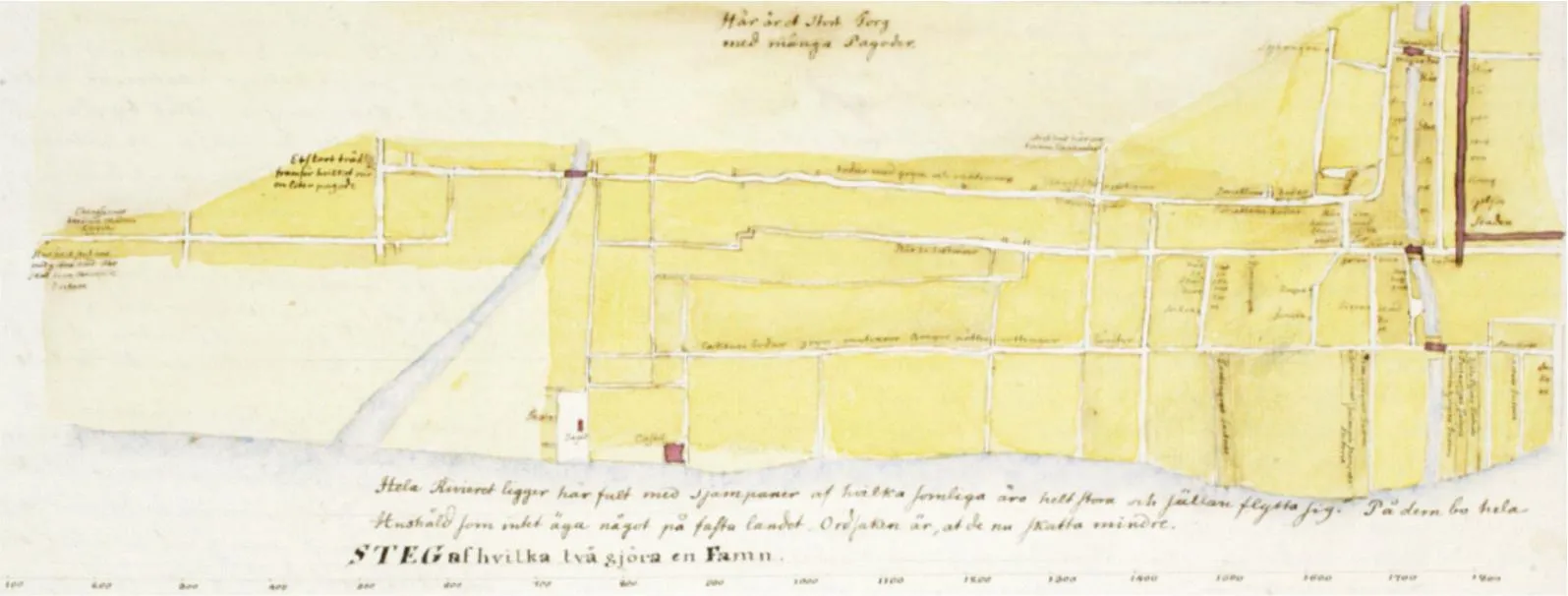

据道光四年(1824)德庇时的《通商字汇》,义和行是十三行街夷馆区最西边的一家商馆,旁边紧靠小溪,故又称之为Creek Factory(小溪馆)。(25)John Francis Davis, A Commercial Vocabulary (Macao China,1824),pp.25-26.查现存最早的《广州十三行街夷馆区图》(图1)(26)香港海事博物馆藏,真蒂洛尼家族原藏中国贸易港绘画系列:广州(十八世纪晚期),作品编号:HKMM2010.0031.0002。,应该是雍正十年(1732)左右绘制的,图中找不到义和行的建筑。故可推知,雍正十年(1732)左右德汉官的义和行还没有在广州夷馆区内建筑商馆。

图1 雍正十年(1732)绘制的中国第一幅《广州十三行街夷馆区图》

在乾隆十三年(1748)瑞典约翰·道尔曼(John Fredrik Dalman)绘制的《广州郊区最靠近该地区的三条街道的规划图》(图2)中,也没有义和行的记录。(27)John Fredrik Dalman,Dagbok uppå Konglige Vetenskaps Academiens befalning,瑞典皇家科学院图书馆藏,档案编号:Dalman,p.20(原书无页码,按原书顺序数出)。

图2 乾隆十三年(1748)瑞典科学家道尔曼绘制《广州郊区最靠近该地区的三条街道的规划图》

到乾隆三十五年(1770)时,在十三行街夷馆区最西边靠近小溪的荷兰馆旁边出现了“义和行”(图3)。这是一座拥有两进深的房屋,第一进为一层,第二进为二层,完全是一座中国风格的中式建筑。从行馆的规模看,比旁边租给荷兰人的集义行要小。据此可以推断,义和行在十三行街夷馆区兴建商馆的时间应在乾隆十三年(1748)到乾隆三十五年(1770)之间。

图3 大英图书馆藏乾隆三十五年(1770)《广州十三行街夷馆区图》中的义和行(28)Martun Gregoly,"Revealing The East:Historical pictures by Chinese and Western artists 1750-1950,"Catalogue91,no.40(2013-2014):35.

据英国东印度公司档案,乾隆二十一年(1756),德汉官因为贸易上资金欠缺,将义和行抵押给了英国东印度公司的大班。(29)BL:IOR/R/10/4, 1756-11-27, p.63.乾隆二十四年(1759),德汉官的儿子蔡仲官与他的搭档陈镇官(Tinqua)和内地茶商汪圣仪(Wonsamye)(30)Wonsamye,马士《东印度公司对华贸易编年史》中译本将其译为“王三爷”,荷兰文档案又称义和行为WanTangJu的物业(NAH:VOC 4381,letter dated 1758-01-19)。据范岱克考证,WanTangJu应该是“Wonsamye”的误写。此说极是。参见Paul A.Van Dyke, “The Hume Scroll of 1772 and the Faces behind the Canton Factories,”Review of Culture 54 (2017):94.一起将义和行商馆赎回,还清了英国东印度公司的债务。这一年,陈镇官和汪圣仪购买了义和行,并帮助蔡仲官还债。此后,义和行遂转为汪圣仪的物业(31)BL:IOR/R/10/4,1759-11-03,p.133;1760-07-30,p.37.,与蔡氏家族完全无关了。

(二)德汉官商业活动的发展与兴衰

德汉官即蔡仲官一代,最早参与英国东印度公司贸易是在雍正十二年(1734)。这一年,他首先向英国东印度公司提供了走私贸易的黄金,共有金条50根;另外还提供了白铅441块,货物的总价值约为6 061.18两银(以下直接用“两”)。(32)BL:IOR/G/12/37, 1734-09-20-10-16, pp.65-82.乾隆元年(1736),他和勾官一起,向英国公司提供了瓷器34箱,茶叶7.6担,总价值1 494.69两。(33)BL:IOR/G/12/40, 1736-08-12, p.35;1736-08-24, p.42; 1736-09-20, p.48; G/12/41,1736-09-27, p.29; 1736-09-30, p.29; 1736-10-23, p.34;1736-11-19,p.40, p.5;1736-12-22, p.12.从乾隆三年(1738)开始,德汉官以个人名义与英国东印度公司进行了大量贸易,成为这一时期较为活跃的重要行商之一。表1是乾隆三年(1738)至乾隆二十一年(1756)德汉官与英国东印度公司签约和实际提供货物的数量统计。(34)BL:IOR/G/12/45,1738-08-15—1739-01-11.pp.16-103;G/12/44,1738-08-28—1738-12-30,pp.48-136;G/12/46,1739-09-02—1739-10-20,pp.19-37;G/12/47, 1739-10-10—1739-10-23,pp.22-25;G/12/48,1740-09-07—1740-12-21,pp.37-67.

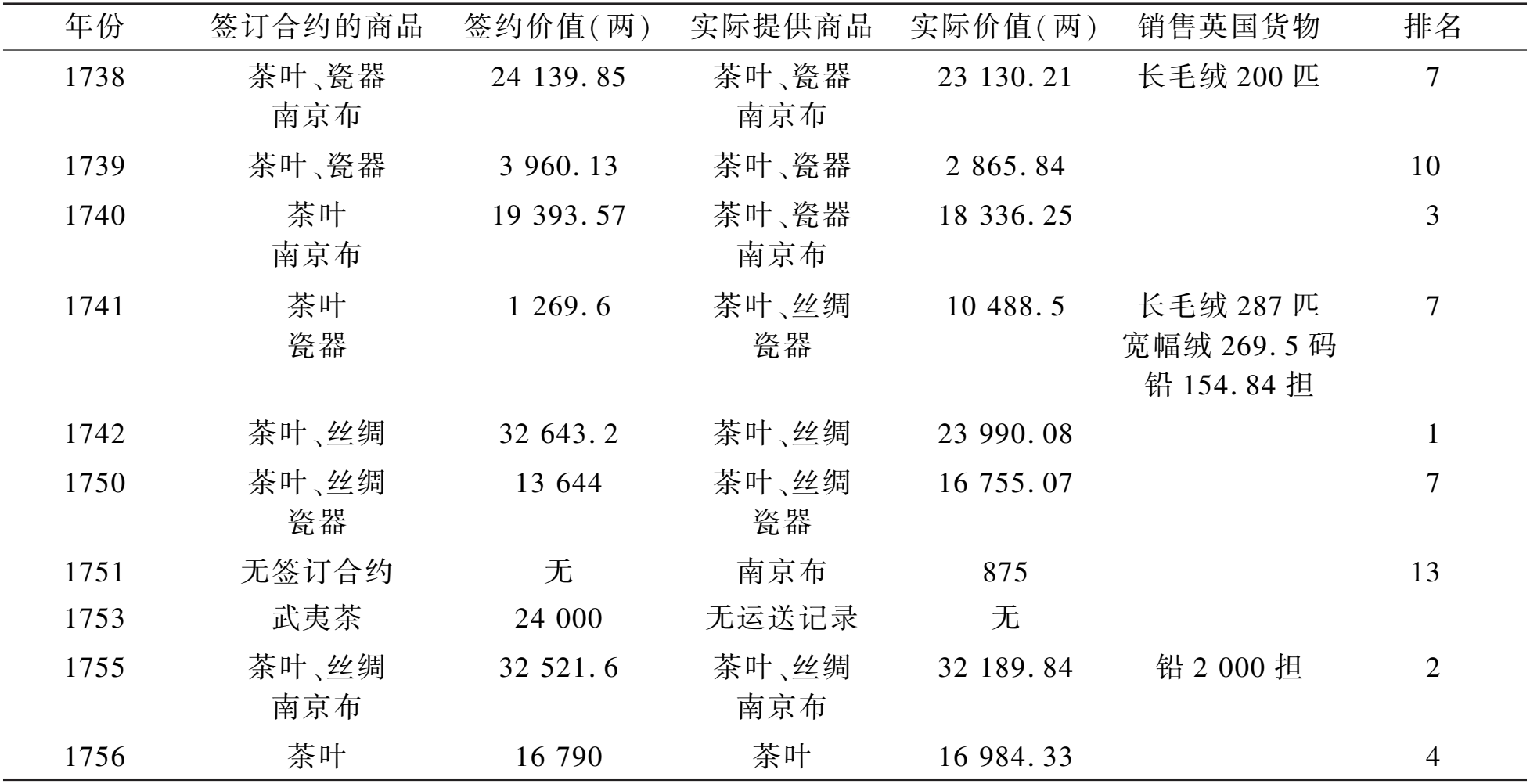

表1 德汉官与英国东印度公司签约和实际提供货物数量(1738—1756)

从上述统计数据可以看出,德汉官与英国东印度公司近二十年的贸易中,其贸易发展时高时低,极不平衡。在这二十年中,他有四次进入了广州给英国公司提供货品的前六名行商中,1742年和1755年甚至进入了供货商的前两名,成为这些年份中与英国东印度公司的主要贸易商人。英国人对德汉官的评价也比较高,称他“满意地履行了他们的合约”(35)BL:IOR/G/12/48, 1740-12-21, p.67.。但有很多年份,他又跌落至很低的位置,1751年跌至供货总价值仅为875两的低谷,成为这一年参与贸易的行商中的殿后者,反映了德汉官在乾隆初期对英贸易的不稳定性。当然,其中有很多年份由于没有档案,找不到贸易数据,故只能从这些残缺的数据中推测出第一代仲官对英贸易的趋势。

德汉官除了参与对英国东印度公司的贸易外,还与其他欧洲及东南亚国家的商人进行贸易。范岱克称,德汉官参与了18世纪初在澳门的葡萄牙贸易。(36)BL:IOR/G/12/44, pp.16-103;G/12/46, pp.19-22 ; G/12/47, pp.22-25;G/12/48, pp.29-58; G/12/49, p.12; G/12/50, pp.17-38;G/12/51, pp.38-131; G/12/53, pp.54-95; G/12/54, pp.18-62; G12/55, 1751-10-28, p.17;G/12/57, p.7;R/10/4, p.35, R/10/4, 1756-01-12, p.19;R/10/4, 1756-01-21, pp.22-61.1750年代初,他以Teeongqua和Tionqua之名与荷兰东印度公司及瑞典东印度公司进行过多次贸易。(37)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.39.据1755年6月和7月在巴达维亚的英国人报道,德汉官手头大约有600小箱武夷茶。这些茶叶本是由葡萄牙船只和中国人带来的次品,因无法出售而被运回广州卖给他的,而德汉官又将这批废茶重新包装并出售给了欧洲人。(38)BL:IOR/R/10/4, 1755-07-09, pp.7-8;1755-10-31, pp.65-66.乾隆二十年(1755),丹麦人对广州的九位行商进行了排名,德汉官位居第七,在保商开官(Bow Qveiqva)、颜瑞舍(Svesia)、陈寿官(Siuqva)、蔡煌官(Sey Hunqva)、潘启官(PonKeiqva)和蔡瑞官(Long Sviqva)之后,而在叶义官(Consientia Giqva)和阿瑶(Avue)之前。(39)丹麦哥本哈根国家档案馆(简写作RAC):Ask 1135, 1755-08-14, p.90.很明显,在丹麦商人的眼中,直到1755年时,德汉官还是一位比较重要的商人。

乾隆二十一年(1756),义和行的贸易业务陷入低潮。为了筹集资金,德汉官将义和行行馆抵押给了英国东印度公司大班托马斯·洛克伍德(Thomas Lockwood)和理查德·佩斯利(Richard Peisley)。(40)BL:IOR/R/10/4, 1756-11-27, p.63.又据英国东印度公司1759年11月3日的档案:

已故义和行所有者德汉官(Tehanqua)的儿子仲官(Teunqua)与陈镇官(Tinqua)一起还清了义和行向英国东印度公司的抵押贷款,金额为3 000两。考虑到我们进行了几次维修,他们同意让我们在义和行里一直住到农历新年,并在到期后继续居住,一年的租金600两,他们免费维修。然后我们交还了德汉官的抵押契约,这份义和行抵押契约由南海县书面证明,证书是以洪任辉先生的名义代公司而签的。(41)BL:IOR/R/10/4, 1759-11-03, p.132.

该档案透露的信息有:第一,德汉官去世的时间应在1759年;第二,义和行为德汉官的商行,该行在1756年便已抵押给了英国东印度公司;第三,德汉官去世后,其子蔡仲官和隆顺行行商陈镇官一起还清了义和行所欠英国东印度公司的3 000两银子的贷款,该公司也将德汉官的抵押契约交还给蔡仲官,但义和行商馆的产权则归属于隆顺行陈镇官家族。

三、蔡世文家族的第二代:逢源行行商蔡仲官

蔡世文家族的第二代为蔡仲官,即蔡仲官二代,其中文商名最早见于唐英《陶人心语手稿》中的乾隆十六年十一月初五日(1751年12月22日)《广城天后宫联匾题名》:“逢源行蔡纯卿,仲官。”(42)唐英:《唐英全集》第2册,载《陶人心语手稿》,第420页。这就可以明确地对应出Teunqua应译为“仲官”,为广州逢源行的行商蔡纯卿。根据英国东印度公司档案,蔡仲官为德汉官之子。(43)BL:IOR/R/10/4, 1759-11-03, p.132.瑞典哥德堡档案馆档案称,“逢源行,Teonqua”(44)瑞典哥德堡档案馆藏,档案编号:SE/GLA/10359/F Ⅲ,共一册,无页码。,又进一步证实蔡仲官为广州逢源行的行商。但《东印度公司对华贸易编年史(初版)》将Teunqua译为“相官”(45)马士:《东印度公司对华贸易编年史(初版)》第5卷,区宗华译,中山大学出版社,1991,第15页。该书将Teunqua译为“相官”,并加注称:原档可能把Seunqua误写成为Teunqua。《东印度公司对华贸易编年史》新版第5卷(中山大学出版社,2016,第13页)则直接修改原文,采用Seunqua(“相官”)的说法。我们认为马士的这一说法是错误的,根据原档的内容,当时充当英国船只保商的就应该是蔡仲官(Teuquna)而不是蔡相官(Seunqua),更不是章文钦补注修改的“相官”。,陈国栋也将Teunqua译为“相官”(46)陈国栋:《经营管理与财务困境——清中期广州行商周转不灵问题研究》,第273页。此页还称,蔡文官的父亲为蔡相官。此语更误,蔡相官,西文名Seunqua,为蔡煌官的儿子,是迁粤蔡氏家族中的另一支,与蔡世文家族同姓不同支。,根据唐英《陶人心语手稿》,Teunqua准确的译法应为“仲官”。又据乾隆二十四年(1759)“李永标等一案犯证供词”称“逢源行商蔡纯兴”(47)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第3册,第246件,中国档案出版社,2010,第1330页。,知蔡纯卿又作蔡纯兴。故我们可以得出蔡世文家族的第二代应为逢源行行商蔡纯卿(纯兴),中文商名蔡仲官,西文商名Teunqua,又作Teonqua,是沿袭了其父德汉官的西文商名,故张荣洋称之为Teunqua Ⅱ。(48)Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm,Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798 .

“仲官之名”最早见于乾隆十六年(1751)唐英《陶人心语手稿》,可见乾隆十六年前蔡仲官已创建逢源行。实际上,蔡仲官并没有参加过他父亲创办的义和行的任何商业活动。乾隆二十一年(1756)其父德汉官由于商业上的失败,为了筹措资金,不得不将义和行商馆抵押给了英国东印度公司。到乾隆二十四年(1759)时,蔡仲官的父亲去世后,他才与陈镇官合作,还清债务,收回了义和行,而且还是由英国大班洪任辉签发的证书。(49)BL:IOR/R/10/4, 1759-11-03, p.132.蔡仲官最早参与广州贸易的时间是乾隆二十三年(1758)前,当时逢源行蔡仲官与法国和英国进行了贸易,档案记录为“逢源行,Teonqua:佛西四百,400 Kiftor,红毛一千二百,De Engeljka 1200 Kiftor”(50)瑞典哥德堡档案馆藏,档案编号:SE/GLA/10359/F Ⅲ,共一册,无页码。。乾隆二十四年(1759),蔡仲官又与“广州很富有的且非常有责任心的商人颜太爷(Yong-ty-yee)合作”(51)颜太爷,可能是颜享舍(Hongsia),为广州泰和行行商颜氏家族的亲戚,颜亮洲的合伙人和朋友,应该比颜瑞舍长一辈。《东印度公司对华贸易编年史》第5卷第105页补注称:范岱克书称颜享舍为泰和行瑞舍、瑛少的兄弟颜时享。查范岱克原书,范岱克根本就没有说颜享舍为颜时享,是瑞舍和瑛少的兄弟,这应该是补注者的讹误。,与英国东印度公司进行茶叶贸易,并签订了500担头春武夷茶的合约(52)BL:IOR/R/10/4, 1759-05-17, Diary 1759,p.53.;同年12月,又提供了一批松萝茶给英国公司。这一年向英国公司实际提供茶叶总计705.02担,价值9 395.22两。(53)BL:IOR/R/10/4, 1759-05-17—12-28, Diary 1759, pp.53-167.乾隆二十五年(1760),蔡仲官继续与颜太爷合作,向英国东印度公司提供武夷茶、松萝茶和屯溪茶达1 507.97担,总价值达24 247.16两。(54)BL:IOR/R/10/4,Canton 1760,1760-05-05—12-12,pp.26-126.这两年的贸易大大地缓解了逢源行蔡仲官的经济困境。1760年,蔡仲官与瑞典东印度公司也签订了1 400担武夷茶的合约,而且预收了茶叶的钱;但在实际运送茶的时候,他只运送了500担质量很差的茶,瑞典人抱怨以后再不会给蔡仲官任何信任了。当时蔡仲官病得很重,没有办法完成瑞典东印度公司的合约,欠下了瑞典人已经交付的900担武夷茶的9 000两预付款,还欠下了瑞典人预付的优质茶叶和药材款项6 000两,瑞典商人最后只好从蔡仲官家中收取剩余的货物,并被迫接收了质量很差的茶叶。(55)荷兰海牙国家档案馆(简写作NAH):VOC 4386, 1760-11-21, p.119;1760-12-21,p.145.

乾隆二十五年(1760),第二次广州公行正式成立,蔡仲官成为公行的十名成员之一,排位第八。当时缴纳的公行会费为3 000两,仅高于张富舍(Foutia)和陈雄观(Tan Hunqua)(56)NAH:VOC 4386, 1760-08-01, pp.18-19.,是公行中支付较少入场费的成员。从缴纳公行会费的排名,也可以说明蔡仲官的逢源行应是当时公行中六大行之外的小行。(57)黄佛颐:《广州城坊志》卷5《十三行》,暨南大学出版社,1994,第323页。此处称:“首商六家,副商七家,在河干建立夷馆,居集远人,名之曰十三行樊封《夷难始末》。”这里的“首商”指的就是大行,“副商”就是小行,十三行共有六个大行七个小行。逢源行排名第八,故在小行之列。

1760年11月21日晚上,蔡仲官去世。(58)NAH:VOC 4386, dagregister,1760-11-21,p.119.可以说,蔡仲官是带着沉重的债务离开人世的,他将这些债务留给了其儿子,即将接班的逢源行第二代行商蔡文官(Munqua)。

四、蔡世文家族的第三代:逢源行和万和行行商蔡世文

蔡世文,其中文名最早见于乾隆四十五年(1780)两广总督巴延三的奏章中,“查连名具报行商共有六家:潘文巌、陈文扩、蔡世文、蔡昭复、石梦鲸、陈世积”(59)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第3册,第350件,第1830页。,其中文商名为蔡文官,又作蔡文观(60)台北故宫博物院藏清代宫中档奏折-乾隆朝,文献编号:403030858,统一编号:故宫056688。,对应丹麦文为Manqua(61)RAC:Ask 1156b.,英文作Monqua(62)BL:IOR/R/10/5,1761-08-19,p.24.或Munqua(63)BL:IOR/R/10/9, 1772-02-25, p.39.,法语作MongKoa(64)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.230.,为逢源行蔡仲官(Teunqua,蔡纯卿)之子(65)BL:IOR/R/10/5,1761-07-21,pp.10-11;NM:F17,p.T1_00706.,晋丰行倪怀官(Wayqua,倪宏文)之外甥(66)梁廷枏:《粤海关志》卷二五《行商》,载《广州大典》第323册,广州出版社,2019,第553页。。值得注意的是,乾隆五十一年(1786)时两广总督孙士毅还称“万和行洋商蔡世民”(67)梁廷枏:《粤海关志》卷二四《市舶》,载《广州大典》第323册,第543页。。这里有两种可能,一是梁廷枏编《粤海关志》时将“蔡世文”误写为“蔡世民”;二是蔡世文还有一个名字叫蔡世民。据称,蔡文官早年担任过通事(68)刘勇:《近代中荷茶叶贸易史》,中国社会科学出版社,2018,第40页。;马嘎尔尼使团1794年进京时,他被广东巡抚和粤海关监督任命为随团中文翻译(69)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第250页。,说明蔡文官的英文很好。蔡文官具有良好的外语条件,这可能是他与英国、荷兰大班们保持长期密切关系并建立深厚友谊的重要原因。1760年11月21日,其父亲蔡仲官二代去世,蔡文官接管逢源行行务。由于其父亲在生前已被接纳为广州公行的成员,所以蔡文官接任逢源行后也就成了公行成员之一。

蔡文官接任逢源行行商后,其对外贸易生涯大致可以分为三个阶段。

(一)蔡文官对逢源行的恢复与发展(1761—1779)

第一阶段是乾隆二十六年(1761)至乾隆四十四年(1779),为逢源行贸易恢复和发展的阶段。蔡文官接任逢源行行商后,首要任务便是还清其父蔡仲官留下的债务。据1761年7月21日英国东印度公司档案广州商馆日志记录称:

已故的蔡仲官(Teunqua)的儿子蔡文官(Monqua),没有什么比他更需要说的了,他已经光荣地偿还了他已故父亲的许多债务,并承诺在他力所能及的时候全部清偿。(70)BL:IOR/R/10/5,1761-07-21,pp.10-11.

同日,英国东印度公司广州商馆报告还称:

蔡文官(Munqua)在清偿父亲的债务时证明了他是诚实的,但没有像石鲸官(Shy Kinqua)那样的优点和能力。(71)BL:IOR/G/12/20,Dairy,1761-07-21,p.21.

这些资料告诉我们,蔡文官接任后,主要任务就是在偿还债务。蔡文官作为商人,在债务的偿还上具有很诚实的品格,但是商业经营能力则不如石鲸官那么优秀。范岱克称:“蔡文官的父亲把债务转嫁给了他,为了还债,蔡文官不断地借钱。他只是用一种债务换取另一种债务。”(72)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.59.

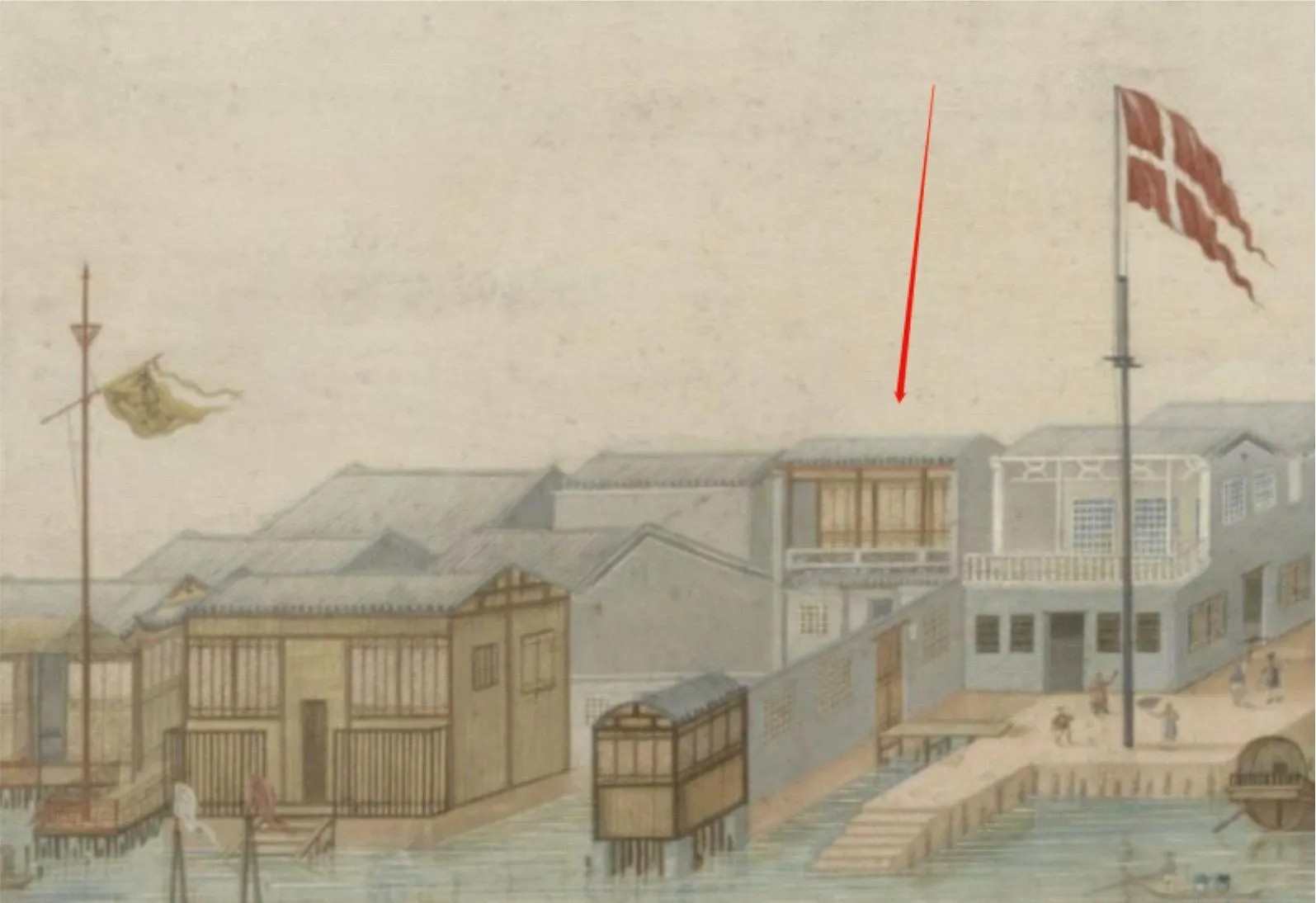

屋漏偏逢连夜雨。在偿还债务时,蔡文官又遭受了一系列火灾。乾隆三十二年九月初十日(1767年11月1日),他经营东南亚贸易的中国帆船“益兴号”(Eckhin)从Cochinchina(今越南南圻地区)返回黄埔停泊时着火,尽管有欧洲人携带水泵进行抢救,但船只还是完全被烧毁,没有留下任何东西。(73)RAC:Ask 1158,1767-11-01,Ask 1159,1767-11-01,Ask 1160,1767-11-01;NAH:Canton 76,1767-11-01.同年十月二十日(1767年12月10日),位于十三行夷馆区丹麦馆东边的逢源行着火,欧洲人用他们的水泵帮助扑灭了大火,900箱价值超过40 000两的武夷茶和安溪茶被烧毁,其中275担红茶是为丹麦人准备的,其行馆也遭到很大的破坏。(74)RAC:Ask 1157,1767-12-10,Ask 1158,1767-12-10,Ask 1159,1767-12-10,Ask 1160,1767-12-10;NAH:Canton 76,1767-12-11.乾隆三十六年(1771)和乾隆三十七年(1772)《广州十三行街夷馆区图》中可以看见位于丹麦商馆和文德行之间的逢源行商馆,应该是1767年大火烧毁逢源行后又重新建起的状貌(图4(75)荷兰国家博物馆藏乾隆三十六年(1771)《广州十三行街夷馆区图》,档案编号:NG-1052。、图5(76)香港海事博物馆藏乾隆三十七年(1772)《广州十三行商馆卷轴画》,馆藏编号:HKMM2015.0020.0001,此图绘制的时间为范岱克考订,参见Paul A.Van Dyke, “The Hume Scroll of 1772 and the Faces behind the Canton Factories,”Review of Culture 54 (2017).)。这是一间并不很大的完全中式风格的建筑,只有一层楼高,后面进深大概有两进,与当时逢源行的经济实力完全匹配。乾隆三十八年(1773),蔡文官又将逢源行馆进行了扩建,商馆建筑发生了很大变化:过去的一层楼扩建为两层,在楼房的西面建起了一道围墙,并开了一扇门,可以直通夷馆区,但整个建筑仍然是完全的中式风格(图6)。(77)荷兰国家博物馆藏乾隆三十八年(1773)《广州十三行街夷馆区图》,档案编号:NG-1052。

图4 乾隆三十六年(1771)《广州十三行街夷馆区图》中的逢源行

图6 乾隆三十八年(1773)《广州十三行街夷馆区图》中的逢源行

乾隆四十二年(1777)初,夷馆区的一场火灾曾威胁到蔡文官的生意,大火覆盖了大部分的欧洲商馆,并向蔡文官、陈祖官和丹麦的商馆蔓延,烧毁了300至400间商店和房屋。(78)NAH:Canton 86,1777-02-08,转自Paul A.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.48.

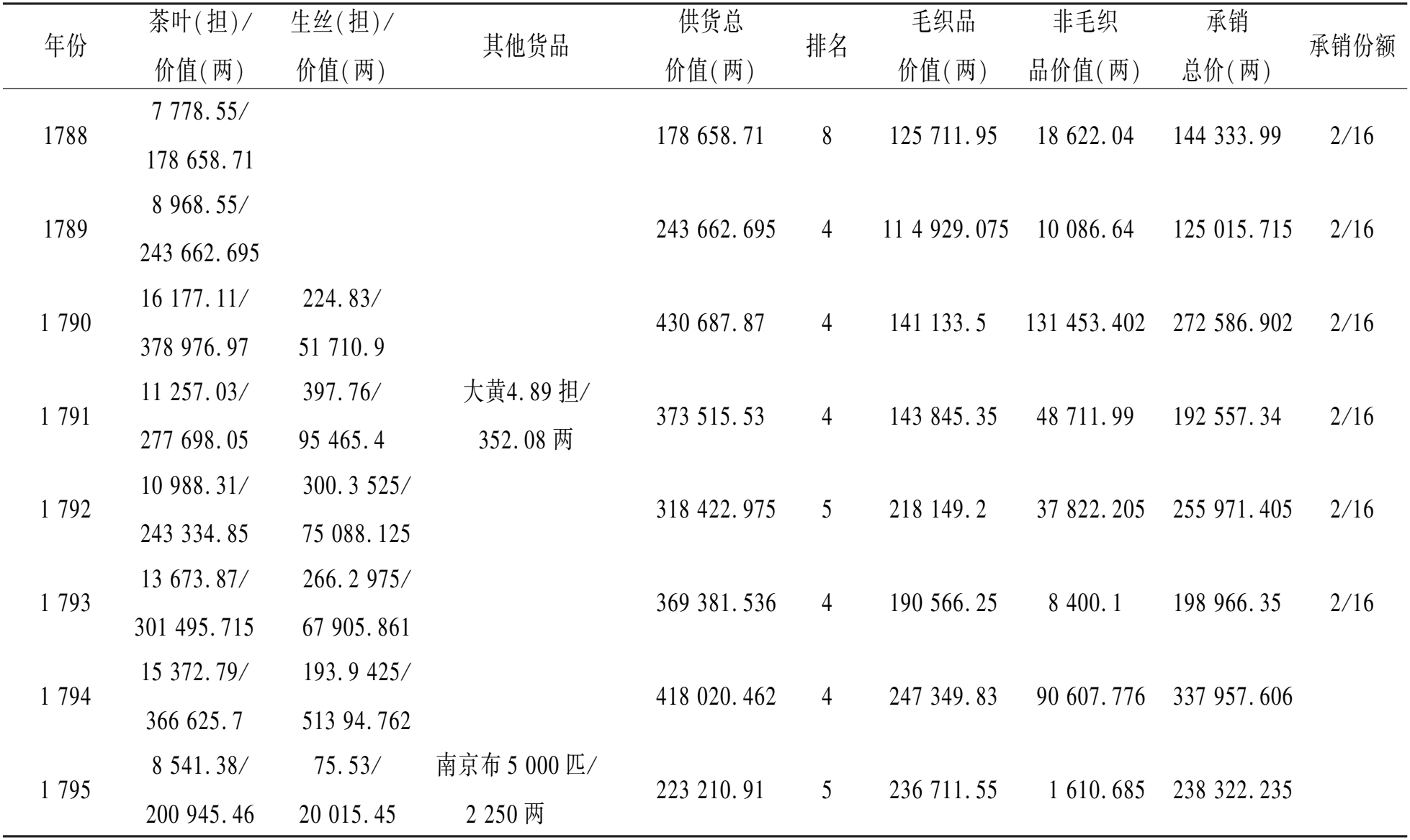

蔡文官逢源行的大部分生意都是对英国东印度公司的商业贸易。在整个18世纪60年代,英国东印度公司一直是蔡文官的主要收入来源,荷兰人称“他是一个把一切都归功于英国人的商人”(79)NAH:Canton 74, 1765-07-11,转自Paul A.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.45.。表2、表3即为乾隆二十六年(1761)至乾隆四十四年(1779)逢源行与英国东印度公司贸易的供货和承销统计数据。(80)BL:IOR/R/10/5,1761-08-07—1762-01-18,pp.12-132;R/10/5,1764-03-05—1764-06-11,pp.5-20;R/10/6, 1764-02-02—1765-03-16, pp.89-135;R/10/5,1768-01-18,Diary 1768,p.1;R/10/5,1768-01-18,Diary 1768,p.1;R/10/5,1768-12-07,p.86-89;R/10/6,1769-02-04,Letter Book 1769,pp.58-59;R/10/9, 1772-01-25-03-05, pp.4-53;R/10/9, 1772-01-27—1773-02-07, pp.6-197;R/10/9, 1773-01-02—1773-02-07, pp.152-197;R/10/9,1774-08-09-1775-01-22, pp.29-103;G/12/58,1775-08-10—1776-01-25,pp.46-174;G/12/59,1776-10-31—1777-02-12,pp.158-268;G/12/61,1777-02-15—1777-02-26,pp.5-17;G/12/62,1777-06-03—1778-02-18,pp.11-180;G/12/63,1778-02-21—1778-03-01,pp.4-8;G/12/64,1778-03-08—1778-03-10,p.2;G/12/64,1778-08-18—1779-03-05,pp.10-132;G/12/67,1779-11-19—1780-01-12,pp.5-51;G/12/71,1780-02-01—1780-03-22,pp.2-7.

表2 蔡文官与英国东印度公司贸易的供货统计数据(1761—1779)

表3 蔡文官与英国东印度公司贸易的承销统计数据(1761—1779)

从两个表可以看出,为了恢复逢源行的贸易实力,蔡文官已将主要精力都投入与英国东印度公司的贸易中。乾隆二十六年(1761),蔡文官与英国东印度公司贸易总价值为21 414.882两,排名第七,这个数据与他的父亲在1760年与英国东印度公司的贸易价值(24 247.16两)大体持平;1762年和1763年的档案不全,无法统计;但到1764年,逢源行供货总价值跃升为84 518.089两,排名第五,之后又下降到5万余两左右;1772年,逢源行的供货总价值打破了11万两的大关,排名第三,之后略有下降;1777年,逢源行的供货总价值更冲上16万两的关口,排名第三,之后又略有下降。从承销记录来看,1768年之前作为小行商的逢源行根本不可能承销英国东印度公司带来的货品。1768年开始承销英国东印度公司的铅和棉花,但份额全部分给了潘启官、陈捷官、颜瑛舍和蔡煌官,蔡文官并没有获得份额。从1769年开始,蔡文官享受了大行商的份额级别(获得了1/4的份额),这应该是英国东印度公司对他的特殊青睐;但1773年至1776年又退到了1/8的份额;1777年和1778年,蔡文官再次获得1/4的份额,与潘启官和颜瑛舍两位大行商享受同等的待遇。可以看出,蔡文官主持逢源行近20年间,与英国东印度公司的贸易有很大的起伏,高的时候他可以位居大行商之末,而低的时候又降到了小行商的贸易量。但整体来讲,与英国东印度公司的贸易给蔡文官带来了相当的利润,也为他偿还债务和发展逢源行的行务起了十分重要的作用。

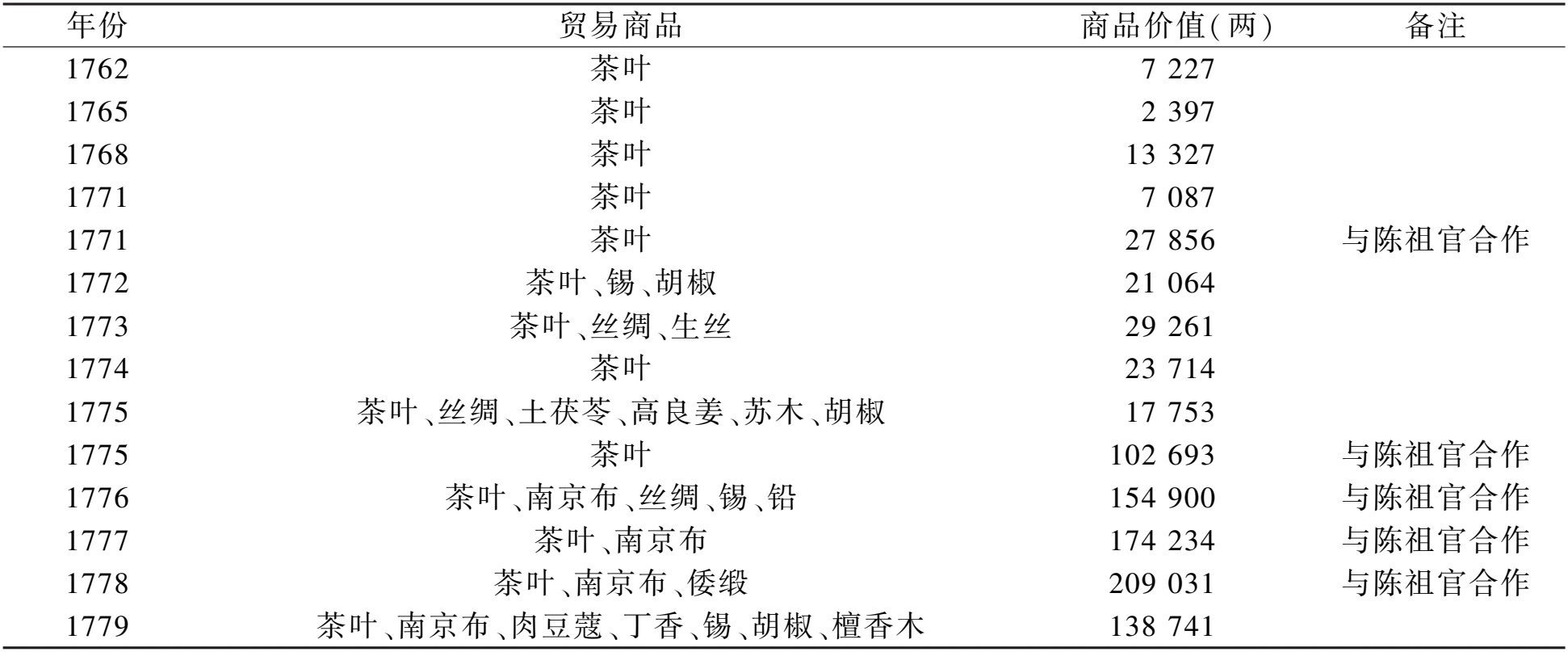

在这一时期,逢源行还与荷兰、丹麦、瑞典及法国等国商人展开贸易。其中,与荷兰东印度公司的贸易最为重要。乾隆二十七年(1762)至乾隆四十四年(1779),蔡文官与荷兰东印度公司保持着十分密切的贸易关系(表4)。(81)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.236.

表4 蔡文官与荷兰东印度公司的贸易数据(1762—1779)

据上表可知,在1760年代,蔡文官与荷兰东印度公司贸易额最高为1768年,贸易商品价值为13 000余两;最低为1765年,只有2 397两。1770年代蔡文官与荷兰的贸易大幅扩大,1770年代初期每年贸易额为2万余两,1776年达到了15万余两,1778年更突破20万两的大关,均超过了同时期与英国东印度公司贸易的总量。可见,为了逢源行打翻身仗,蔡文官同样将精力放到了荷兰东印度公司的贸易中。必须提出的是,从1771年开始,蔡文官就与他的好朋友陈祖官组建了合作关系,1771年、1775—1778年所获得的贸易数据都是与陈祖官合作完成的。还有一点必须说明,蔡文官与荷兰商人的关系非常良好。荷兰东印度公司为了帮助蔡文官偿还债务,荷兰大班将大部分贸易都分给了他,部分货物甚至是在没有收到货款的情况下提供的。(82)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.49.蔡文官跟荷兰商人的关系良好,还表现在下面这件事上:1793年,广东政府下令蔡文官和伍乔官两位行商前往宁波迎接马嘎尔尼使团。因为自己年老多病,家中老母也生病在家,再加上护送外国人进京风险难测,一生谨慎的蔡文官不想参与,遂请当时驻广州荷兰商馆的大班给两广总督和粤海关监督写信,请求允许他留下来照顾荷兰人的生意。荷兰人照办了,最后蔡文官的请求获得了同意。(83)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第250页;NAH: VOC 4577,1793-04-28, pp.9-10;1793-07-13, p.17.荷兰大班亲自写信给中国政府帮助蔡文官摆脱困境,足以说明两者的关系非常密切。

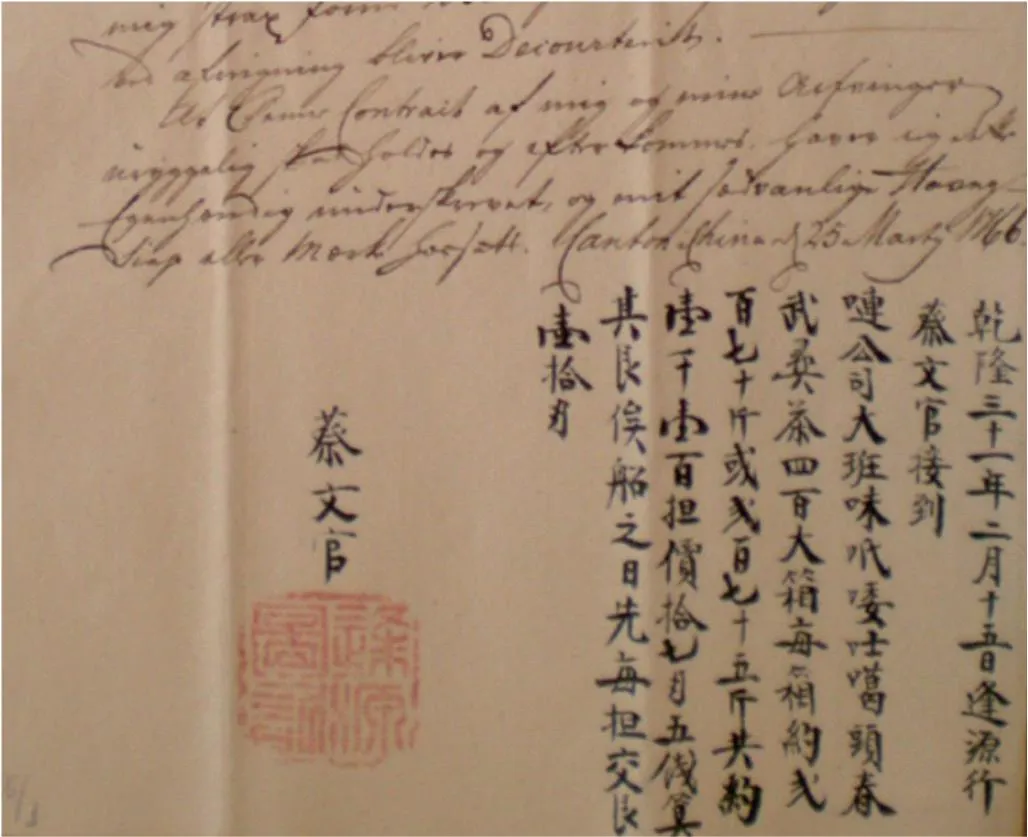

在1760年代,蔡文官的逢源行还与丹麦亚洲公司保持着密切的贸易关系:1764年向丹麦亚洲公司提供货物的总价值为486两,1765年为26 236两,1766年为22 596两,1767年为40 031两,1768年为8 183两,1769年为3 913两,1770年为19 321两,1772年为16 492两。(84)同①书,p.235。贸易总量并不很大,但几乎每年都有生意往来。乾隆三十一年(1766),蔡文官还与丹麦亚洲公司大班唩士噶(Hans Jensen Westergaard)签订了“头春武夷茶四百大箱,每箱约贰百七十斤或贰百七十五斤,共约壹千壹百担”的大单(图7)。(85)RAC:Ask 1156b,1766-03-25。

图7

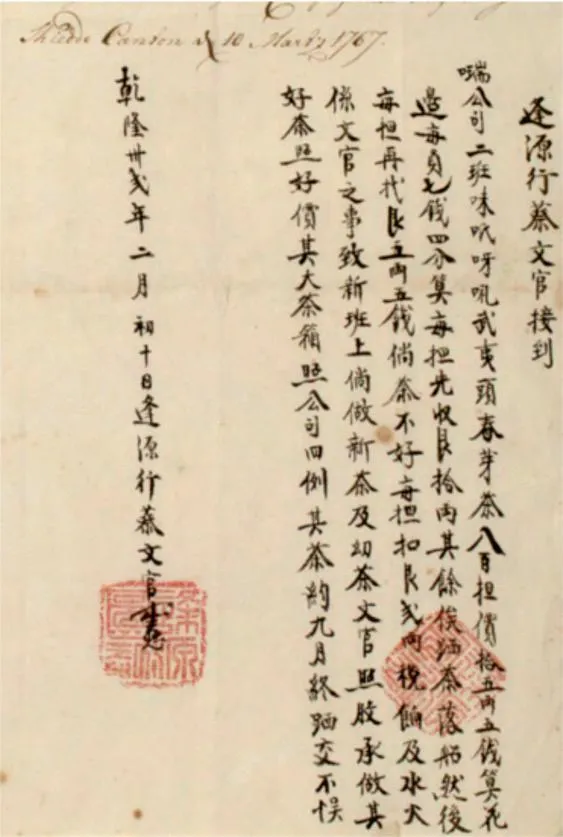

瑞典也是蔡文官重要的贸易对象。乾隆三十一年(1766)至乾隆三十二年(1767),他与瑞典东印度公司进行少量交易,每年提供茶叶在100担至500担之间。(86)NM: F17,1767-02-10,p.T1_00147.图8就是乾隆三十二年(1767),逢源行蔡文官与瑞典东印度公司二班呀(Jean Abraham Grill)签订订购“武夷头春芽茶八百担”的大单。(87)瑞典哥德堡大学图书馆,档案编号:H21:1,nr1153。

图8

此外,蔡文官还于乾隆二十九年(1764)与法国东印度公司进行了少量茶叶交易。(88)Cynthia Viallé ,Paul A. Van Dyke, The Canton-Macao Dagregisters,1763 (Macao: Cultural Institute, 2009,1764),p.252.乾隆三十年(1765)时,蔡文官还以“蔡逢源”之名参加了广东行商与法国大班吀口知哩·口武咖口朗(Pierre-Charles François Vauquelin)就刊刻《西域得胜图》铜版画的签字合约(图9)。(89)法国国家图书馆藏清稿本,档案编号:CHINOIO9199,无页码。

图9 法国国家图书馆藏清稿本《西域得胜图》

在这一时期,蔡文官还投资了东南亚的帆船贸易。他定期赞助约10艘不同的广州帆船,前往Cochinchina(今越南南圻地区)、柬埔寨、暹罗、康豪、帕西亚和巴达维亚等地贸易。(90)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.36.蔡文官在乾隆四十七年(1782)之前“向往滇省贸易”(91)台北故宫博物院藏清代宫中档奏折-乾隆朝,文献编号:403030858,统一编号:故宫056688。,这很可能是为了采购商品提供给外国人。为了发展逢源行的实力,蔡文官和他父亲一样,也经营一些违禁物品,如从事鸦片贸易。1765年,蔡文官从英国商人约瑟夫·杰克逊(Joseph Jackson)船长那里购买了约11担鸦片。(92)瑞典斯德哥尔摩北欧博物馆档案馆(NM):F17 p.T1_02325.一次性地购买11担鸦片,很显然并非自用,而是作为商品转卖给其他人。

蔡文官还是一位比较重要的瓷器商人,他在珠江沿岸建有一间储存瓷器货物的仓库。图10中,将瓷器搬进仓库的建筑物门匾上写着四个大字“逢源栈房”(93)伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆藏《瓷器抵达广州仓库图》(1770—1780),馆藏编号:E.58-1910。,可以证明蔡文官确实应该是当时重要的瓷器商人,而且可以证明此图应该产生于1770—1780年,因为1780年以后逢源行就改名为万和行了。

图10 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆藏《瓷器抵达广州仓库图》(1770—1780)

综上所述,通过蔡文官的积极努力,逢源行不仅得到了恢复,而且获得了一定的发展。1761年至1770年,应该说是逢源行商务恢复时期,每年提供货物价值排名基本上都在第五到第八名之间,可以反映逢源行的整体实力在十三行中还属于实力排后的小行。1770年,广州10位行商写信给英国东印度公司董事部,要求他们减少运往广州的古玩奇珍货物的数量,蔡文官也是这封信的签名人之一,排名第六,位于潘启官、颜瑛舍、陈捷官、蔡煌官、蔡玉官之后(94)BL:IOR/E/1/53,doc.No.50,p.93.,应该是蔡文官在十三行中的确切地位。1770年以后,逢源行在广州贸易中的地位大大提高。1771年至1779年间,逢源行给英国东印度公司提供货品价值的排名,已经提高到第三到第五名,完全进入了十三行的“六大行”行列,成为十三行中比较重要的行商。

在18世纪60年代中期,蔡文官被认为是潘启官集团中的一员;但当潘启官采取了反对公行的立场并协助英国人解散公行后,蔡文官开始与颜瑛舍结盟,并在70年代的大部分时间里一直站在与潘启官对立的立场。1775年,他与颜瑛舍试图复兴公行。(95)BL:IOR/G/12/58,1775-07-07,pp.34-35;NAH: Canton 84, 1775-01-13, pp.16-17;RAC:Ask 1173,1775-06-02, pp.55v-56r, 1775-07-15, pp.56v-57r,1775-08-02,p.57v,1775-08-08,p.58r.从此,蔡文官招致了潘启官对他的敌意。当陈鹊官、颜瑛舍和张球舍三位大行行商破产后,蔡文官成了唯一可以对潘启官产生威胁的行商。因此,潘启官举报蔡文官欠债,试图令其破产,而蔡文官也力图对潘启官进行反击。(96)Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm,Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798,pp.171-172.值得注意的是,蔡文官在发展逢源行行务时,新的债务不断地压到了他的身上。1777年其母舅晋丰行行商倪宏文破产,他先替其缴关税银1 000两,剩下5 000余两所欠夷商货银也摊赔到他的身上(97)台北故宫博物院藏清代宫中档奏折-乾隆朝,文献编号:403030858,统一编号:故宫056688。;1778年广顺行行商陈鹊官破产,欠公司11 531.63两银,“蔡文官已经接受帮助陈鹊官偿还债务,以获得下一年陈鹊官的毛织品的份额”(98)BL:IOR/G/12/64,1778-03-05,p.1;1778-09-28,p.28.。之后不久,蔡文官开始拖欠付款。1778年3月30日的荷兰档案,将蔡文官、颜瑛舍、陈祖官、蔡相官同列为欠法国和英国债务的四位行商。(99)NAH: Canton 41, doc. No. 1, 1778-03-30.1779年,英国东印度公司命令蔡文官将他欠英国公司的一笔钱立即还款,蔡文官回答说“很难立即付款,但相信可以在很短时间内支付”(100)BL:IOR/G/12/68,1779-10-14,p.33.。

(二)万和行创建后蔡文官的商业活动(1780—1787)

蔡文官广州贸易的第二阶段为乾隆四十五年(1780)至乾隆五十二年(1787),这一阶段一共八年。

“万和行”的中文行名第一次在文献档案中出现是在乾隆五十一年八月十三日(1786年10月4日)(101)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao,Politics and Strategies in Eighteenth-Century Chinese Trade (Hong Kong University Press, 2011),Plate 10.12,范岱克将日期误为1786年8月22日。,蔡文官以“万和行”的名义向荷兰东印度公司订购胡椒、锡、毛织品等货物。(102)NAH:VOC 4433,p.166.范岱克称:“在1780年代初的某个时候,蔡文官将商行名称更改为万和行。”(103)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.232.又据丹麦档案,1779年蔡文官还以“逢源行”的名义与丹麦商人进行了锡、胡椒、茶叶等货品的交易(104)RAC:Ask 1180;Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.51.,可以确证逢源行改为万和行的时间应该在1780年后。从逢源行改名为万和行,张荣洋认为这一改名与蔡文官同潘启官的斗争有关(105)同②书,p.172。;陈国栋认为,蔡文官的商行有一段时间被称为逢源行,但不知什么原因被改为万和行(106)陈国栋:《经营管理与财务困境——清中期广州行商周转不灵问题研究》,第274页。;笔者认为,这次改名不过是中国商人的传统。当一个商行经营了几十年也没有很大的起色时,改名是一个最好的办法。就像中国历代皇帝改年号一样,不过是祈求一种好运,改名为“万和”大体上应该也是这个意思。

大约与此同时,蔡文官也开始对万和行的商馆进行扩建。他在原来逢源行的位置处加建了一个门面,并在大门前一直伸向珠江边上扩建了一个很大的院子,院子前筑起了围栏,围栏的前面就是码头。其样貌,大体如《广州城珠江滩景图》(图11)所示。

图11 大英图书馆藏清乾隆时期彩绘绢本《广州城珠江滩景图》

蔡文官创建万和行并主持行务后,仍然保持着与英国东印度公司的密切关系,他一直向英国商人提供货品。表5、表6是乾隆四十五年(1780)至乾隆五十二年(1787)蔡文官对英国东印度公司供货和承销货物的统计。(107)BL:IOR/G/12/70,1780-10-30,p.219;G/12/71,1780-11-07—1781-01-17,pp.13-64;G/12/74,1781-01-31—1781-04-02,pp.1-21;G/12/71,1780-12-19—1781-01-19,pp.27-64;G/12/74,1781-01-31—1782-03-15,pp.1-90;G/12/75,1782-11-30—1782-12-25;G/12/78,1783-01-07—1784-02-18,pp.2-158;G/12/80,1784-03-01—1784-04-09,pp.5-27;G/12/78,1783-12-16—1784-02-12,pp.79-132;G/12/80,1784-03-01—1784-04-09,pp.5-27;G/12/80,1785-01-10—1785-02-02,pp.93-108;G/12/81,1785-02-18——1785-11-19;G/12/83,1785-11-20—1786-02-25,pp.33-145;G/12/83,1785-11-29—1786-02-25,pp.44-145;G/12/85,1786-02-28—1787-03-26,pp.2-236;G/12/85,1787-01-27—1787-03-25,pp.153-235.

表5 蔡文官对英国东印度公司供货统计(1780—1787)

表6 蔡文官对英国东印度公司承销货物统计(1780—1787)

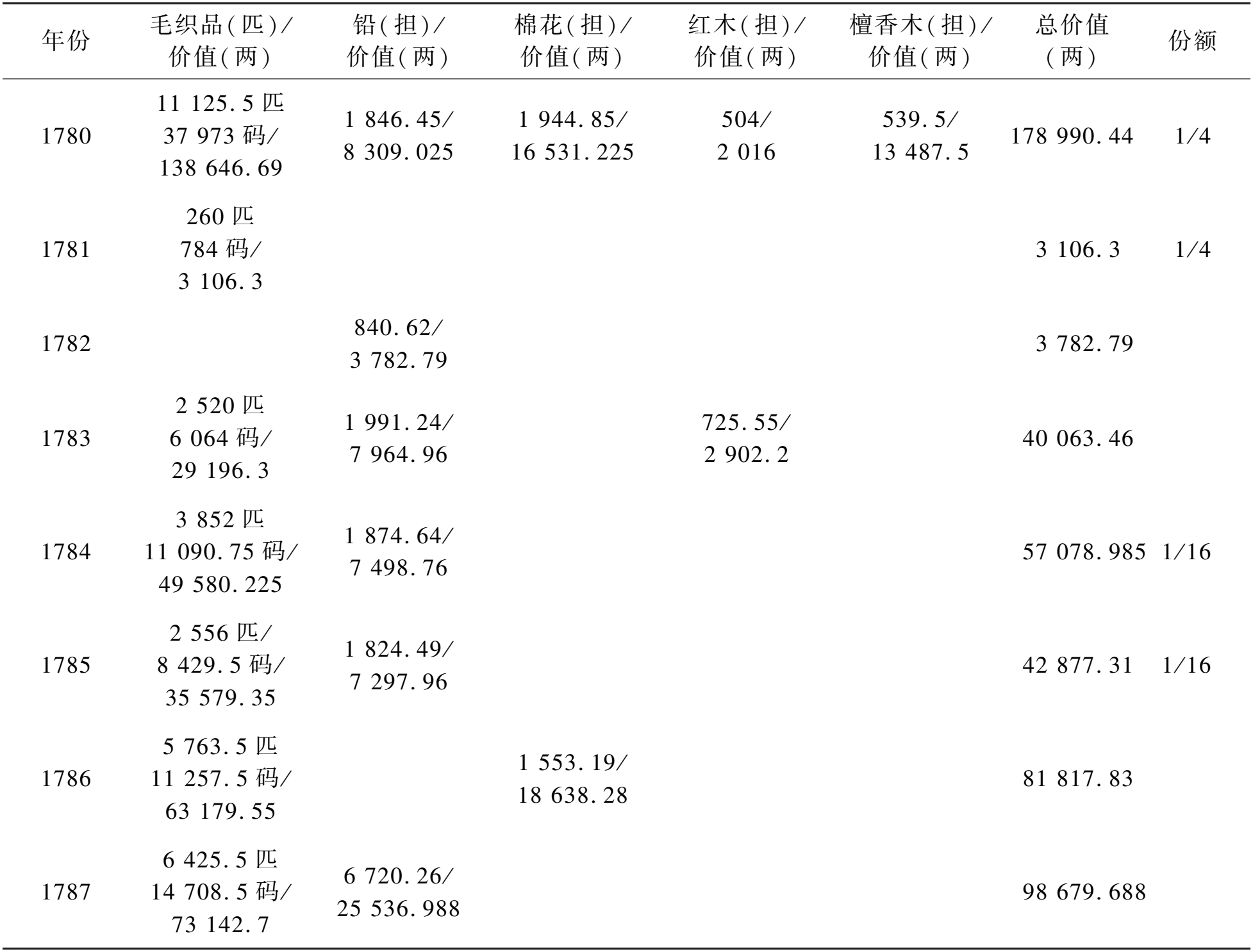

在1780年至1787年间,粤海关监督李质颖对当时的荷兰贸易制定了新的政策,规定只允许蔡文官、陈祖官和蔡相官三位行商与荷兰人进行贸易,其他的商人一概禁止。(108)NAH:VOC 4425,1782-06-30,pp.5-6;1782-07-27,pp.7-8.所以这一时期,蔡文官仍然和荷兰东印度公司保持着密切的关系,并成为对荷兰供货量最高的商人(表7)。(109)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.236.

表7 蔡文官与荷兰东印度公司的贸易数据(1780—1787)

这一时期,蔡文官与丹麦亚洲公司的贸易只有四次,贸易额分别为1782年的32 703两,1784年的17 588两,1785年的8 629两和1786年的近20万两(这也是他与丹麦的最后一次贸易)(110)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.235.。乾隆四十九年(1784),蔡文官还将从荷兰东印度公司购买的2 000担胡椒卖给了澳门的葡萄牙人。他之所以在澳门出售胡椒,是因为胡椒在广州市场上几乎是没有盈利的。(111)NAH: Canton 46, doc. No. 4, 1784-11-19.

1770年代末到整个1780年代是蔡文官广州贸易最乐观的时期,这些年他和陈祖官合作获得了额外的市场份额,并极大地拓展了他们的业务。1780年他向英国东印度公司供货18万余两,1786年时猛然提高到28万余两,1787年更是高达近33万两的额度。这一时期对荷兰贸易也是突飞猛进:1780年还只有15万余两,到1786年就上升到29万余两,到1787年更高达30万余两。至于承销英国东印度公司的货品,1777年之前,蔡文官获得英国东印度公司毛织品份额只有1/8,而1777年之后,增加了一倍,每年都是1/4;其提供货物的总价值在1777—1782年的大部分年份都一直保持1/4的份额;直到1782年新增了五位行商(112)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第95页 。,蔡文官的份额才降为1/16。这些数据都反映了万和行从1780年代创建以来对外贸易的业务获得了迅速的发展。

在整个广州贸易中,蔡文官在每年的供货排名中最高为第三,始终没有成为最为拔尖的行商,其名次大多在第五到第八名之间。蔡文官在广州贸易中无法进入最靠前的行列,其主要原因应该是除了他本身的债务外,还不断有新的债务转移到他的身上。乾隆四十四年十二月初九日(1780年1月15日),英国东印度公司商人提到蔡文官欠了很多外国私商钱。(113)BL:IOR/G/12/66,1780-01-15,p.193.1780年3月20日英国东印度公司债务表记载了蔡文官欠七位外国私商共141 112银元。(114)BL:IOR/G/12/68,1780-03-18,p.109;1780-03-20,p.111.乾隆四十六年(1781)初,英国东印度公司“贝斯伯勒号”(Besborough)的船长蒙哥马利(Montgomerie)指控蔡文官的仆人在从黄埔运货物前往广州时偷窃檀香木,他要求蔡文官予以赔偿。(115)BL:IOR/G/12/71,1781-01-22,pp.86-88.乾隆四十八年(1783)初,蔡文官向英国东印度公司要求追加预支一万两,英国公司职员发现,“蔡文官过去两年贸易量下降,已经不能支付政府要求的债务份额”(116)BL:IOR/G/12/77,1783-01-17,p.9.。据乾隆四十九年(1784)前粤海关监督李质颖的案卷中蔡文官等“负累夷欠”(117)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第4册,第365件,第1896页。的记录,说明其在1784年前已经欠下了很多外国人的债。乾隆五十年(1785)粤海关监督命令蔡文官和他的合伙人分四期每年偿还荷兰人的债务。(118)NAH:Canton 47, doc.No.1,1785-02-20.乾隆五十二年(1787)八月,清政府因出兵台湾需要军费,广州全体行商捐款30万两,蔡文官被要求承担40 000两银子。(119)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第4册,第400件,第2027-2030页;RAC:Ask 1202,1787-08-20,p.54v。一次又一次偿还破产行商的债务,以及清政府交给他们的军事和外交上的一些额外负担,给蔡文官的生意带来了巨大的困难,这应该是1780年代后蔡文官的万和行不能顺利发展的重要原因。

(三)蔡文官出任十三行首商后的商业活动(1788—1796)

蔡文官广州贸易的第三阶段为乾隆五十三年(1788)至嘉庆元年(1796),这一阶段一共九年。

乾隆五十三年(1788),广州公行首商潘启官逝世,必须选出新的首领。无论是从商业实力还是在当时的广州行商中所拥有的地位看,同文行老潘启官的第四个儿子潘致祥都应该是最适合担任公行首商的人选,但潘致祥拒绝了出任公行首商的职位。据1788年4月2日的英国东印度公司档案,老潘启官逝世后不久:

英国大班已与潘启官进行过交谈,潘启官似乎只愿意承担大量的业务份额,但正如潘启官所言,目前应该由石鲸官(Shy Kinqua)或其他商人引领当下的道路。我们同意明天晚些时候再次交谈。(120)BL:IOR/G/12/88,1788-04-02,pp.187-188.

这里的意思可以这样理解,英国大班第一次找潘致祥谈话时,潘致祥表示只愿意承担与英国东印度公司的大量业务,而不愿意当首商。他认为以石鲸官或其他商人作为行商的带头人是合适的。又据1788年8月28日的英国东印度公司档案:

8月26日,丈量了“密涅瓦号”(Minerva)和“塔尔博特伯爵号”(Earl Talbot)后,潘启官的儿子潘致祥通过信函告知布朗(Browne)先生,他表示拒绝担任第一行商(first Hong Merchant)。(121)BL:IOR/G/12/89,1788-08-28,p.77.

潘致祥拒绝担任首商应该有多方面的原因。第一,潘致祥很早就参与了同文行的管理工作,他深知洋行首商责任綦重,而且风险很大。第二,潘致祥本人是一位颇具文人自由浪漫性格的商人,潘致祥“理洋务数十年,暇日喜观史,尤喜哦诗”(122)张维屏:《国朝诗人征略》卷五六《潘有度》,续修四库全书影印清道光十年刻本,第1713册,第130页。。同时他还创作了大量的诗歌。这种文人性格明显对追求商业利润的商人活动会有些影响。第三,潘启官比较审慎(123)Cranmer-Byby J L,An Embassy to China:Being the Journal Kept by Lord Macartney during His Embassy to the Emperor Ch′en-Lung,1793—1794(London:Longmans,1962),p.207.,在他的商业活动中,不愿意承担更多的风险。潘致祥拒绝出任首商,当时排名第二的石鲸官无论从经商能力还是财富的殷实看,都应该是首商接班人的合适人选。但石鲸官的行商资历只有十年,且他于1790年去世,很可能潘启官去世时石鲸官的身体状况就已经很差;再加上石鲸官在商业贸易中比较激进冒险,虽然赚取了很多财富,但积累的风险也很大,当时的粤海关监督佛宁对这位资历尚浅的激进商人似乎并不欣赏,所以当即任命当时在洋行供货商中排名并不靠前,但拥有行商资历近三十年的蔡文官为洋行首商。(124)BL:IOR/G/12/89,1788-08-28,p.77.马士对此事是这样记录的:

由于老潘启官逝世,必须另派公行的新首领。他的儿子亦名潘启官,拒绝这种荣誉,故以文官接充此职。(125)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第174页。

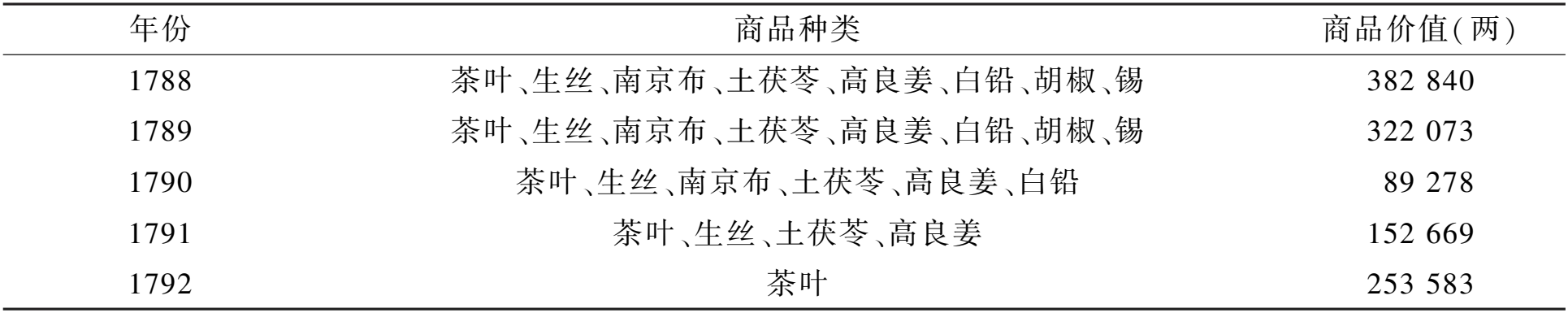

蔡文官被任命为首商后,进一步发展与英国东印度公司及其他欧洲各国的商业贸易。表8是乾隆五十四(1788)至乾隆六十年(1795)蔡文官的万和行与英国东印度公司的进出口贸易数据。(126)BL:IOR/G/12/87,1787-04-04—1788-03-31,pp.2-217;G/12/95,1788-10-24—1789-03-21,pp.11-193;G/12/97, 1789-03-28—1790-02-07, pp.3-114;G/12/99,1790-10-19—1791-03-01,pp.139-159;G/12/100, 1791-09-30--11-23, pp.9-38;G/12/102, 1791-11-23—1792-01-05, pp.72-115;G/12/104, 1792-01-12—1793-03-07, pp.4-127;G/12/107, 1793-10-18—1794-02-24, pp.5-85;G/12/109, 1794-03-12-1795-05-01, pp.2-122;G/12/111, 1795-05-07-1796-03-10, pp.22-23;G/12/115,1796-03-29-1796-06-01,pp.3-62.

表8 蔡文官与英国东印度公司进出口贸易数据(1788—1795)

从表8可以看出,蔡文官1788年8月出任公行首商后(127)BL:IOR/G/12/89,1788-08-28,p.77.,就参与了当年与英国东印度公司的贸易。由于刚担任首商,在贸易总量上还没有显示出相关优势,蔡文官的供货总价值只有178 658.71两,在供货商排名中位居第八,不仅排名在石鲸官、潘启官、卢茂官、石岸官四位特大商人之后,而且排在杨丙官、伍乔官、吴怡官三位新任行商之后。到乾隆五十四年(1789),即蔡文官正式出任首商的第二年,首商所能获得的欧洲商人的优惠明显表现出来,蔡文官直接跃升为排名第四的行商,当年供货价值为243 662.695两,仅次于三位最富裕的商人石鲸官(1 308 340.875两)、潘启官(702 171.782两)和卢茂官(248 836.59两)。可以说,担任首商的蔡文官从首商的权利中获得了不少利益。到乾隆五十五年(1790)时,蔡文官排名虽然没有提升,但商品供应价值则上升到430 687.87两,比之前将近翻了一倍;直到乾隆五十九年(1794)的四年间,其供货价值均在30余万至40余万两之间,排名名次均在第四、第五名之间。此时为广州对外贸易规模发展最快的时期,蔡文官虽然没有走到最前面,但也由过去的中等行商而进入真正的大行商之列。这些成就的出现,与蔡文官担任首商这一职务有着密切的关系。但至乾隆六十年(1795)时,蔡文官与英国东印度公司的贸易也开始下滑,其供货量降至223 210.91两,供货排名降至第五名。

值得注意的是,蔡文官出任首商后仍然与荷兰商人保持了密切的贸易关系(见表9)。(128)Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,pp.236-237.

表9 蔡文官与荷兰商人的贸易关系

乾隆五十三年(1788),蔡文官创造了与荷兰东印度公司贸易历史上的最高位,贸易总价值达到382 840两;乾隆五十四年(1789),仍然保持了32万余两的额度;后两年有所下滑,至乾隆五十七年(1792)时还有25万两的贸易数据;1792年之后,荷兰人没有再与蔡文官进行贸易。荷兰东印度公司与蔡文官之间贸易关系的保持,应该是蔡文官最为重要的商业利润来源,某些时候甚至超过了与英国东印度公司的贸易。所以,荷兰东印度公司与蔡文官的贸易断绝,对其经济来源产生了不小的影响。在荷兰人之前,丹麦亚洲公司也早在乾隆五十一年(1786)后就停止了与蔡文官的贸易。这些非英欧洲公司贸易的停止,对于长期负有债务的万和行当然是雪上加霜。

蔡文官担任首商后,虽然公司贸易业务在首商权利保护和优惠中获得了一定的发展,但紧随他的却是担任首商后必须负责的破产行商的债务。1790年初,丰泰行吴怡官(Eequa)破产,因未能偿还债务而被流放到伊犁,尚欠巴斯商人喝哋唎口治等“货价番银二十八万三千三百五十六两”,“限五年内分作六次代还”;乾隆皇帝颁布圣谕,“再令各商分限缴还归款”。蔡文官作为首商承担了其中很重要的一部分还款。(129)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第4册,第410件,第2080-2085页;梁廷枏:《粤海关志》卷25《行商》,载《广州大典》第323册,第556页。乾隆五十六年(1791),隆和行行商杨丙官因欠荷兰人债务,蔡文官、陈钧华(Locqua)和伍乔官(Geowqua)发表声明,负责支付杨丙官欠荷兰东印度公司的债务,蔡文官的份额约为11 000两,将在三年内分三期偿还。(130)NAH:VOC 4446,1791-12-24, p.45,1792-10-04;Canton 55, doc. No. 2,1793-03-25;VOC 4577,1793-04-10, p. 6,转自Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.53.乾隆五十七年(1792),蔡文官的前合伙人源泉行陈祖官的儿子陈钧华破产,源泉行的财产分配给伍乔官、潘启官、蔡文官和倪榜官四位行商,同时他们也各自分得了一部分债务。(131)BL:IOR/G/12/103,1792-11-11,pp.126-127;1793-01-09,p.206.乾隆五十九年(1794),而益行石中和也负债累累宣告破产,“石中和欠伊等货银共一百一十三万一千三百三十八两九钱四分,除去息银四万四千二百余两,又收各夷欠票抵银十四万两外,余银蒙将货物家产查估变抵,交众行商分限代还”(132)中国第一历史档案馆编《明清宫藏中西商贸档案》第4册,第480件,第2435-2443页。;英国东印度公司档案也称,而益行破产案未清偿的债务总额为60万,全体行商被要求分六年偿还(133)BL:IOR/G/12/110,1795-12-26,pp.99-110;1796-05-22,pp.259-261.,作为首商的蔡文官当然也获得了其中的一份。

如果说,承担破产行商的债务是压在蔡文官头上的一块巨大石头;国家政权对广东洋商的额外索取,又未尝不是作为首商的蔡文官肩上的另一个重负。乾隆五十七年(1792),为了支持清政府平定廓尔喀叛匪的军事行动,蔡文官率领广东洋商向乾隆皇帝捐赠了30万两白银(134)伍长华:《两广盐法志》卷二九《捐输》,载《广州大典》第326册,第695页。,作为首商的蔡文官一定承担了相当数目。乾隆五十八(1793),清政府要求广州行商分担英国使团贡船“免征船钞及出口货税共银一万四千二百两零九钱七分七厘”的份额,这些免征英国贡船税额内由“万和行交过夷收纹银五百零六两四钱零四厘”(135)TNA:FO233-189,pp.27-28.。嘉庆元年二月初六日(1796年3月14日),以万和行蔡文官为首等五位行商签署声明,他们同意支付荷兰大使艾萨克·蒂辛格(Isaac Titsingh)船只8 533.52两的港口费和进口关税。(136)NAH: OIC 238Q,转自Paul A.Van Dyke,Merchants of Canton and Macao,Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,Plate 02.04。

乾隆五十五年(1790)后,蔡文官长期生病,行务由其兄弟Seequa代理;乾隆五十九年(1794)九月,其母去世;一个接一个破产行商的债务和清政府额外派征的各种款项不断叠加到公行首商蔡文官的身上。据英国东印度公司档案,在蔡文官自杀前,万和行的债务总额已经达到50万两,其中欠英国东印度公司12.8万两,欠欧洲私商10万两,欠港脚商人27万两(137)BL:IOR/G/12/113,1796-10-13,pp.141-142,英国东印度公司档案写明是“欠港脚商人(Country Merchants)27万余两”,而范岱克则称“欠内地商人(inland suppliers.1)27万余两”。参见Paul A.Van Dyke, Merchants of Canton and Macao, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade,p.55.,而且内地商人和其他债权人非常强烈地要求他偿还债务。本来就不是很富裕的万和行行商蔡文官再也无法承受如此巨大的压力。嘉庆元年三月初三日(1796年4月10日)凌晨两点钟左右,时任公行首商的蔡文官突然去世。(138)BL:IOR/G/12/110,1796-04-10,p.238;G/12/113,1796-06-24,p.7.1796年4月10日的英国东印度公司档案作了如下记录:

今天早上 2 点钟左右,资深行商蔡文官(Munqua)突然去世,这一段时间他一直在抱怨,但他的死是完全由他的精神紊乱引起的,还是被暴力手段加速的,还不能确定,但我们更怀疑是后者。

蔡文官运来的茶叶虽然不完全等于合同规定的数量,但足以平衡他对公司的债务,而作为茶叶所有者的内地商人在收到预付款后准备将茶叶购买后交付给他,许多人同意以毛织品付款,并让他记下剩余款项,并延长支付任何先前欠款的时间。但他似乎没有按照约定公平地使用他的毛织品,而是被其中某些人的强求所说服,将其用于清偿旧债,或将其出售以获取资金以支付皇帝的职责。他被卷入其中,在没有公司进一步帮助的情况下难以摆脱困境,公司目前的要求使他没有摆脱困境的希望,这迫使他结束了自己的生命。据说他几年前在类似性质的困难下做出了类似的尝试,使这一假设更有可能。无论如何,身体已经因疾病而虚弱不堪,这些原因引起的精神焦虑很可能是他死亡的最终原因。(139)BL:IOR/G/12/110,1796-04-10,pp.238-239.

根据上述档案,大体上可以判断蔡文官是自杀的,但并没有任何材料如陈国栋所言“吞服了一定量的鸦片再次自杀”(140)陈国栋:《经营管理与财务困境——清中期广州行商周转不灵问题研究》,第275页。。导致蔡文官自杀有两方面原因,一是他的身体已经因疾病而虚弱不堪,二是目前无法摆脱生意中的困境所引起的精神焦虑,两个原因叠加导致了蔡文官的自杀。张荣洋认为,蔡文官在生意上的无能,导致了他的自杀。(141)Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm, Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798,p.275.这种说法应该是张荣洋的个人判断,与英国东印度公司档案的记录也大相径庭。

五、蔡世文家族的第三代:万和行的接班人Seequa

在英国东印度公司档案中,1796年7月28日,Seequa接替蔡文官出任万和行行商,并在没有支付任何费用的情况下获得了粤海关监督舒玺颁发的万和行行商执照。(142)BL:IOR/G/12/113,1796-07-28, p.62.范岱克将Seequa考订为《家谱》中的蔡世洪,这还是沿袭前面所说的错误。蔡世洪为蔡永接的长子,族谱收有其传:

世洪公,字启韬,号溶川,国子监例贡生。公生于咸丰乙卯年二月十二日卯时,终于光绪壬午年八月二十四日子时。(143)蔡永建:《闽省晋江梅塘蔡氏迁粤家谱》卷三《二房昭穆·九世祖》,第16页。

非常明显,此处蔡永接的长子蔡世洪不可能是英国东印度公司档案中的Seequa。因为Seequa是乾隆后期到嘉庆初期出现的行商,而蔡世洪是咸丰五年(1855)出生的,相差不啻百年,所以Seequa为蔡世洪说不成立。

Seequa,在中文档案中没有出现他的名字,但在英文档案中出现了两个Seequa。一个是1782年担任行商的Seequa,其中文本名为郭国达;另一个则是蔡文官的兄弟,1796年接任万和行行商的Seequa。《东印度公司对华贸易编年史》的中译本没有认识到两个不同时期的Seequa,而将他们统译为“思官”(144)马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第95、298页。,给后来的使用者带来了误导。第一位Seequa出现的时间是在1776—1785年与英国东印度公司的贸易中(145)BL:IOR/G/12/59,1776-12-07,p.203;G/12/80,1785-01-10,p.93.,这位Seequa经常与Munqua同时出现在同一条船只的贸易中(146)BL:IOR/G/12/78,1784-01-30,p.120;1784-01-31,p.121.;在1782年时,这位Seequa还正式成为行商。(147)BL:IOR/G/12/76,1782-06-24,p.33,马士:《东印度公司对华贸易编年史》第2卷,第95页。该页补注还称,这位Seequa为首商文官的兄弟,1796年文官自杀后一度继承其生意。将两位完全不同的行商混淆在一起。张荣洋也是将1782年成为行商的Seequa和1796年继承蔡文官为万和行行商的Seequa看作为一个人。这是完全错误的。参见Weng Eang Cheong,Known Chinese Surname,Full Name or Name of Firm, Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798,p.190注164。因此,1785年之前出现的Seequa并不是蔡文官的兄弟Seequa,而是另一位行商,即“乾隆四十六年充当宽茂行洋商”的郭国达。郭国达,字南侯,号仰亭,小名仑山,又名三妹,(148)郭富谦重编《广东番禺郭氏族谱》,清代稿钞本七编影印广东省立中山图书馆藏光绪五年钞本,第331册,第552-554页。故其中文商名应为三官,英文作Seequa。(149)BL:IOR/G/12/59,1776-12-07,p.203.1784年郭国达去世后,他的儿子郭斯权接充行务,继续使用了其父商名,也称Seequa。(150)BL:IOR/G/12/80,1785-01-10,p.93.第二位Seequa,即蔡氏家族蔡文官兄弟的Seequa,他的名字正式出现在1796年4月10日的英国东印度公司档案中:

粤海关监督已派人请来死者(指蔡文官)的兄弟Seequa,他曾是他生意上的助手,要求他继续经营该行,如果能找到支付现在到期的关税的担保,他们是希望可以避免它的失败,并确保其行东的死亡不会造成任何不良后果。(151)BL:IOR/G/12/110,1796-04-10,p.240.

1796年4月14日的档案则称:

这一天,潘启官和卢茂官将 Seequa 带到了粤海关监督处,在粤海关监督的努力和干涉下,蔡文官的兄弟Seequa以及一些家族亲戚缴纳了一笔款项,用于支付税款。(152)BL:IOR/G/12/110,1796-04-14,p.240.

这一位Seequa之名,只在1796年的档案中出现过。

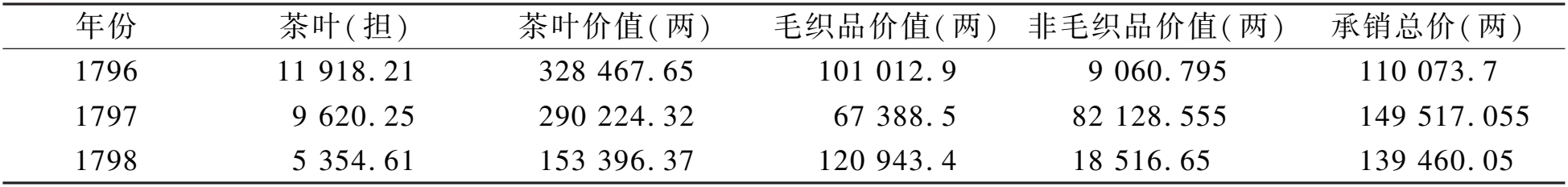

Seequa接任万和行的行商后,还继续用Munqua的商名与英国东印度公司进行贸易。表10列示了Seequa接任万和行行商后于1796—1798年向英国东印度公司提供茶叶和承销毛织品、非毛织品的统计数据(表10)。(153)BL:IOR/G/12/115, 1796-03-29—1796-06-03, pp. 3-105;G/12/117, 1796-06-21—1797-05-27, pp.2-113;G/12/120, 1798-02-21—1798-04-15, pp. 56-122;G/12/123, 1799-01-12—1799-01-15, pp.69-84.

表10 Seequa与英国东印度公司贸易统计(1796—1798)

由上表可见,Seequa接任的第一年(1796),其供货仍高达32万余两;即使到1798年,最后一次供货仍有15万余两之多。可见,蔡文官去世后,万和行并没有即刻崩溃倒塌,而是还延续了两三年较高的贸易量。其中很重要的原因,就是蔡文官生前好友广利行卢茂官的鼎力支持和帮助。据英国东印度公司1796年的档案:

一段时间以来,他的事务一直处于非常尴尬的状态,但由于他得到了朋友特别是卢茂官的大力帮助,他得以支付他税务,他已经签订了出给他的毛织品合同,并购买了他的茶叶作为回报,条件非常优惠。(154)BL:IOR/G/12/110,1796-04-10, p.238.

卢茂官是蔡文官的生前好友,在1792年出任行商之前一直在蔡文官的万和行工作。(155)NAH:VOC 4447,1792-11-28,paragraph No. 47;1792-03-21,p.23.他在很长时间内一直利用蔡文官的执照与英国东印度公司交易,并且是一位有实力和贸易公正的商人。(156)BL:IOR/G/12/103,1792-09-21,p.39.所以在这位极具实力的新崛起的行商卢茂官的支撑下,万和行在蔡文官逝世后还坚持了两三年的稳定贸易。Seequa作为蔡文官的兄弟,也是在竭尽全力地为蔡文官的债务寻找解决方案,但他很快发现万和行的业务无法支撑蔡文官留下的沉重债务负担。与蔡文官兄弟有密切关系的前粤海关监督书鲁离任,新粤海关监督常福(157)梁廷枏:《粤海关志》卷七《设官》,载《广州大典》第323册,第227-228页。到任后,对拖欠债务的行商采取了严厉惩罚。他将年老体弱无法还债的Seequa收监入狱,而蔡文官的其他亲戚都逃跑了。(158)BL:IOR/G/12/118,1797-09-12,p.131.经营了十七八年的万和行终于倒闭了,粤海关监督常福因为卢茂官曾在蔡文官行商执照的保护下长期从事对外贸易,因此责令卢茂官负责处理万和行拖欠的关税,以及解决万和行所欠的债务。当时蔡文官的家人没有办法偿还欠款,而转到卢茂官身上的债务达188 604.058两,(159)BL:IOR/G/12/118,1797-09-11,pp.125-127.其他行商也承担了一部分万和行倒闭所引起的债务。(160)陈国栋:《经营管理与财务困境——清中期广州行商周转不灵问题研究》,第195页。到1797年时,卢茂官帮助蔡文官还清了其所欠英国公司之债。同时,在1798年贸易季,卢茂官以蔡文官的账户与英国东印度公司进行贸易提供茶叶,作为对自己的补偿。(161)BL:IOR/G/12/120, 1798-02-21, p. 57;G/12/123, 1799-01-14, p.77.

综上所述,从福建进入广东后成为行商的蔡世文家族一共经历了三代。如果从1730年代初义和行创建算起,到1798年万和行的倒闭,该家族存在的时间长达六十余年,出现了德汉官、蔡仲官、蔡文官、Seequa 四位行商,开创了义和、逢源、万和三个行号,而且在1788年至1796年间,还出现了一位十三行行商的领袖人物——首商蔡文官。该家族在长达六十余年的广州对外贸易中,虽然不是行商中最为重要的顶尖人物,但在各个时期(特别是前三位行商),都为推动广州对外贸易向前发展作出了自己的贡献。其中,蔡文官最为突出。在他三十余年的贸易生涯中,将其家族的商号由一个小行发展成为大行,他自己则由一个普通商人逐渐成长为领导全体行商的公行首商。蔡文官对广州公行的管理,外国商人评价是“能力一般”(162)BL:IOR/G/12/20,1761-07-21,p.21.。然而,正因为他的能力平平,缺乏对公行强力管制的手段,对于维持广州对外贸易的秩序却起到了非常好的平衡作用。张荣洋称:“在他的任期内,英国公司能够对整个体系的运作发挥相当大的影响力,这一时期恰逢英国公司的官员具有非凡影响力和自信的时期,这一时期比贸易史上的任何时期都更胜一筹。如果说他的领导平淡无奇,那么也没有1760年代和1770年代的派系冲突,也没有他的前任潘启官一世的超凡魅力和激进领导所特有的恶意报复。”(163)Weng Eang Cheong,Known Chinese surname,full ame or name of firm, Hong Merchant of Canton,Chinese Merchants in Sino-Western Trade,1684—1798,pp.174-175.也就是说,蔡文官的平凡,带来了广州贸易史上一个非常和平、平稳发展、没有任何内斗的时期,因此也创造了广州进出口贸易史上最为辉煌的成绩。虽然这些成绩的取得并非来自蔡文官一人,但他所起的作用却不可否认。