基于微震监测的特厚煤层综放开采覆岩运移规律研究

王云峰

(阳煤集团寿阳景福煤业有限公司,山西 阳泉 045000)

煤矿开采深度和强度不断增加,煤炭开采过程中造成的顶板垮落、矿井突水、煤与瓦斯突出和冲击地压等矿井重大灾害频发[1-2]。微震监测技术是指利用煤岩受载破裂过程中产生的微震信号来研究和评价煤岩体稳定性的一种地球物理实时监测技术[3],通过在采动区顶板和底板内布置多组检波器并实时采集微震数据,经过数据处理后,采用震动定位原理,可确定破裂发生的位置,并在三维空间上显示出来[4]。微震监测技术可以研究应力分布、裂缝扩展、岩层运动、煤岩体破裂,并对冲击地压、煤与瓦斯突出和突水等煤岩动力灾害进行监测监控,微震监测技术已成为煤矿安全生产中的监测预警手段之一[5-10]。

众多学者利用微震监测技术对煤矿覆岩运动规律方面做了大量的研究,姜福兴等[11]采用微地震监测揭示的采场围岩空间破裂形态;肖鹏等[12]在物理相似材料模拟试验中采用微震监测覆岩裂隙演化规律,从微震能量积聚和释放的角度探讨上覆岩层裂隙演化规律;成云海等[13]采用微地震定位监测技术,根据岩体在三维空间的破裂成像,揭示采场覆岩空间破裂与采动应力场的关系;孔令海等[14]采用高精度微地震监测技术,研究了微震事件的动态发展规律和分布规律,得到了特厚煤层综放工作面顶板岩层运动规律;程关文等[15]探讨煤矿顶板岩体微震分布沿垂直方向分布规律与煤矿顶板沿垂直方向分带的相互关系,建立基于微震监测煤矿顶板分带方法。

传统监测手段有限,难以全空间监测到覆岩破断特征,微震监测技术正好可以弥补该不足。本文针对斜沟煤矿特厚煤层综放面围岩运动规律,采用高精度微震监测系统,获得覆岩破断运移的基本特征,研究成果为矿井的安全高效开采和矿压控制提供了科学依据。

1 工程概况

斜沟煤矿矿井主要开采石炭系上统太原组的煤层,地势呈现出南北高、中部低的特征,设计生产能力为15 Mt/a,服务总年限为64.8 a。以斜沟煤矿23103 工作面为研究对象,23103 综放工作面是13号煤21 采区首采工作面,工作面位于21 采区西,东侧、北侧、西侧均为实煤区。23103 工作面开采走向长2513 m、倾斜长242.4 m,煤层厚度平均14.38 m。23103 工作面岩层综合柱状图如图1。

图1 岩层综合柱状图

2 微震监测方案

考虑到工作面的倾角较小并且四周由实体煤组成,开采后两边岩层运动与应力分布呈现对称性,因此只需在23103 上巷布置测区。微震传感器采用了外置和内置两种不同的布置方式,可以确保精确监测破裂位置的可靠性。

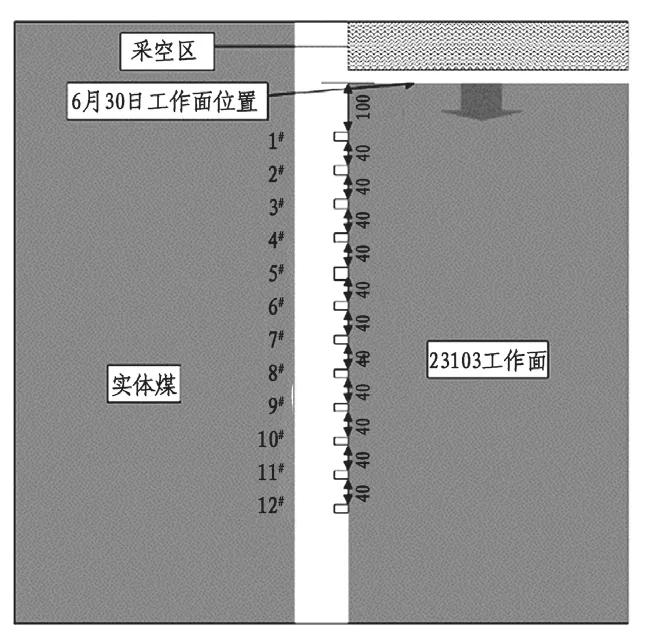

测区在材料巷内从距顺槽口2935 m 开始,向外100 m 处开始布置第一个监测点,之后每隔30~50 m 左右的位置布置一个钻孔。为了保证工作面推进期间的岩层破裂规律的全面监测,共布置了12 个三分量检波器,监测控制的距离达500 m。由于微震监测信号的有效区域一般在200~300 m 的范围内,对于坚硬岩层断裂的监测距离则可以达到1000 m以上。因此,布置的测区可以覆盖走向800 m、顺槽两侧各300 m 的区域。

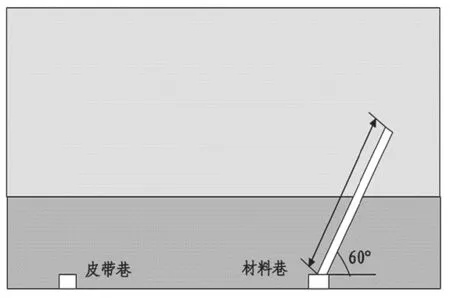

本测区共布置了12 个钻孔,每个钻孔都安装了一个三分量检波器。具体的检波器布置参数见表1,钻孔的剖面与平面布置分别如图2 和图3 所示。

表1 检波器布置参数

图2 钻孔4、8、12 剖面图

图3 平面布置示意图 (m)

3 微震监测结果

3.1 微震事件显现规律

为了深入研究特厚煤层顶板的运动规律及其结构参数,选取了7 月6 日至9 月19 日期间的微震监测数据作为分析基础。在此期间,工作面推进了255.8 m。

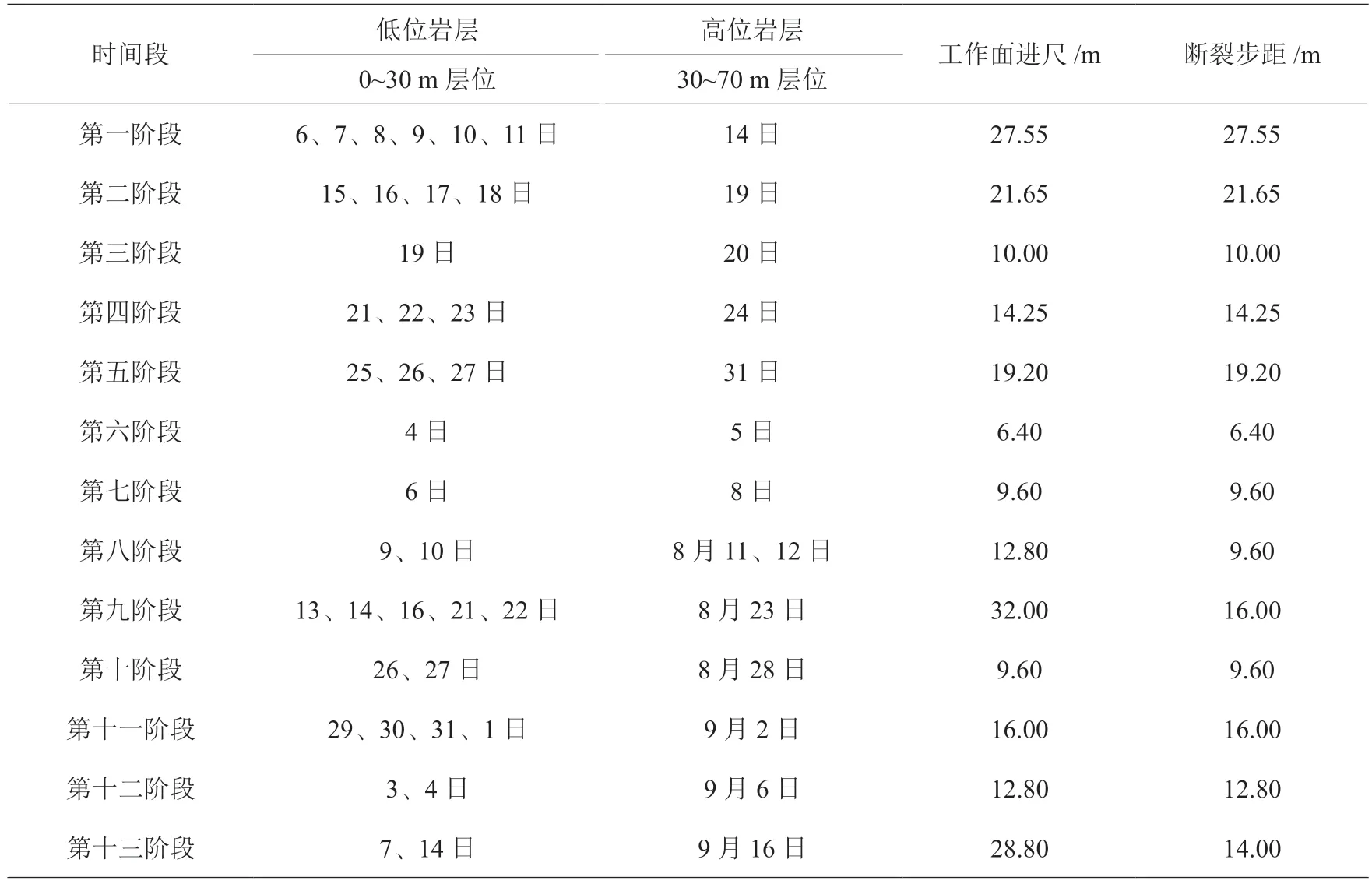

23103 工作面的微震事件分布范围约为260 m,其中上覆岩层的超前破裂区范围约为120 m,当前工作面与采空区的破裂距离为140 m,微震事件的侧向分布范围约为21 m。这些微震事件呈现出周期性发生的特点。尤其在0~30 m 这一层位,微震事件密集发生,见表2。当高位岩层发生破裂后,低位岩层的微震事件会持续发生。这表明高位岩层的断裂和沉降强迫低位岩层持续发生破裂。同时,高位岩层破裂后对工作面的影响范围较大。

表2 7 月6 日至9 月19 日微震事件显现规律

由图4 可知,微震事件(围岩破裂)随着时间(工作面推进)趋势为由“低—高—低”的循环过程,但是该循环过程中将出现多层次半椭圆弧型,出现该形状也是符合覆岩破裂运动规律的。通过实测岩层破裂数据可知,出现5 个低层位岩层破裂周期,该周期约为15 d。

图4 监测事件高度分布折线图

3.2 高低位岩层破断规律

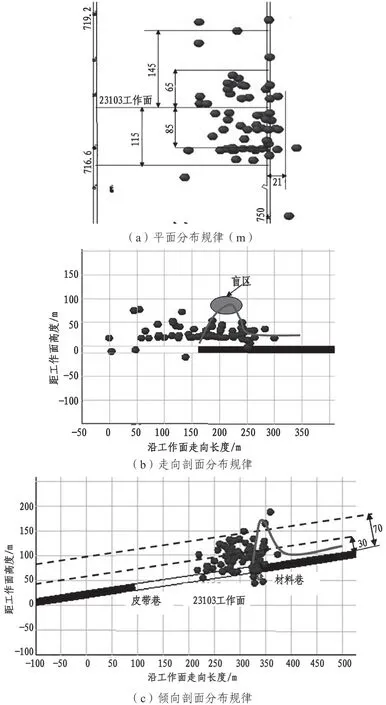

近水平煤层工作面上、下顺槽的围岩破裂范围和矿山压力分布近似相同,将工作面中线作为对称轴,此时微震事件将呈现对称映射的状态,可以得到整个工作面围岩的三维破裂规律。深色圆点表示岩层诱发微震波的震中位置,即微震事件的位置。

随着工作面的推进,微震事件的分布以一定的距离领先于工作面发展,显示出在特定区域内有密集的局部微震事件。在工作面附近,覆岩微震事件的分布呈现出分区性发展的规律,主要集中在高度约30~70 m 的区域。相比之下,低位岩层的微震事件则更为密集。此外,在煤柱附近,覆岩微震事件的分布相对固定在一定范围内。从时间上看,微震事件每隔几天就会出现一次事件较多、分布范围相对较大的1~2 次,这反映了岩层周期性运动的规律。

微震事件平面分布规律如图5(a)所示。微震事件前后范围约为260 m,工作面上覆岩层超前破裂区范围约为120 m,采空区破裂距当前工作面距离为140 m,工作面前方微震事件集中区距离工作面约85 m,采空区事件集中区距离工作面约为65 m,即知工作面前方85 m 附近为走向支承压力峰值位置;微震事件侧向分布范围约为21 m,即知侧向支承压力峰值位于材料巷上帮21 m 附近。微震事件走向剖面分布如图5(b)所示。工作面前方70~90 m 为支承压力最高区域。微震事件倾向剖面分布如图5(c)所示。工作面岩层高位破裂高度为70 m左右,低位破裂高度为30 m 内,侧向支承压力峰值距离材料巷巷帮21 m 左右。

图5 微震事件分布规律

微震事件的垂直分布规律揭示了岩层的破裂规律,可分为低位破裂区和高位破裂区。低位岩层破裂区的范围是在工作面上方距离煤层30 m、距离顺槽21 m 范围以内的区域,高位破裂区的范围是在工作面上方距离煤层30~70 m 的区域。微震事件的显现规律再现了岩层运动破裂的整个过程,揭示了岩层运动的范围和围岩应力分布规律。通过对比微震事件揭示的上覆岩层运动规律与工作面地质柱状图,可以更好地理解围岩应力的分布和煤岩体的破裂过程。工作面上覆岩层运动的规律:

1)在投影平面上

沿倾向方向岩层弹塑性区(损伤区)范围为距离巷道下帮煤壁41 m 左右,微震事件密集显现位置距离巷道煤壁21 m 左右。

2)在高度方向上

低位岩层(0~30 m 高度层位)微震事件密集显现,高位岩层(30~70 m 层位)中的微震事件周期性发生。

4 微震监测结果的应用

4.1 工作面顶板管理

根据微震监测的结果,岩层破裂在高度方向上表现出了明显的层位效应。在工作面的平面位置上,顶底板区域是微震事件最频繁发生的区域。在煤壁超前的层位上,高位顶板岩层会率先发生破裂,然后是低位岩层发生破裂。顶板结构参数见表3。

表3 微震揭示的特厚煤层综放工作面围岩三维破裂规律

基于微震监测结果,以下是对工作面顶板管理采取的措施:

1)在满足设备配套的前提下,应尽可能减小控顶距和控顶时间,同时提高支架的初撑能力。在现有工作面平均煤厚为13.88 m 的条件下,这些措施有助于更好地维护顶板。

2)对于基本顶岩层的支护,可采取“给定变形”的方案。这意味着支架不需承受老顶岩梁的作用力,以降低对顶板的压力。

3)在工作面正常推进过程中,顶煤和直接顶岩层会在支承压力作用下完全破坏。为保障工作面的安全,需要采取“给定载荷”的支护方案。这意味着支架需要承担全部厚度的顶煤作用力和不规则垮落的直接顶岩层的作用力,以及部分规则垮落的直接顶“岩—矸”结构的部分作用力。

4)当基本顶断裂或回转下沉时,会在工作面支架上产生动压。为应对这种情况,可以通过适当增加支架的可缩量来实现“让压”的工作方案,这样可以降低因基本顶断裂或回转下沉带来的对工作面支架的压力。

4.2 超前支护段范围及合理停采线和密闭位置

根据微震监测结果,工作面的高位顶板在超前煤壁约64 m 处开始断裂。根据岩石力学理论和煤岩的全应力应变关系,这个范围内的岩体已经遭受破坏,裂隙发育。因此,在停采后,密闭墙与工作面的间距应保持在64 m 以上,以确保煤体的弹性区不受影响;距离小于64 m,密闭墙周边围岩需要进行注浆加固和密封处理。

工作面的超前范围为120 m,是二次采动应力影响区。因此,为了保持足够的间距以减轻潜在的影响,23103 工作面的停采线距离大巷的位置应至少为120 m。

综合考虑这些因素,大巷的护巷煤柱宽度应为25 m,而密闭墙应在64~120 m 之间的位置构筑,可以确保工作面的安全停采,又能够避免因岩体破坏和裂隙发育而带来的潜在风险。

5 结论

1)微震事件周期性发生,在0~30 m 的地层中,微震事件常常密集发生。当高位岩层破裂后,低位岩层的微震事件会持续发生,这表明高位岩层的断裂和沉降会强迫低位岩层持续破裂。此外,高位岩层破裂后对工作面的影响范围较大。微震事件(围岩破裂)随着时间(工作面推进)趋势为由“低—高—低”的循环过程,但是该循环过程中将出现多层次半椭圆弧型,出现5 个低层位岩层破裂周期,该周期约为15 d。

2)在投影平面上,巷道下帮煤壁附近的41 m范围内,存在岩层弹塑性区(损伤区)。微震事件在距离巷道煤壁21 m 左右的范围内密集显现。在高度方向上,0~30 m 的高度范围内,低位岩层微震事件密集显现,高位30~70 m 岩层微震事件周期性发生。

3)根据微震监测结果,获得23103 工作面覆岩破断运移的基本特征,可以得出23103 工作面顶板管理对策并确定超前支护段范围及合理停采线和密闭位置。

4)采用高精度微震监测技术,形成了针对浅埋深、大采高的特厚煤层条件下综放面围岩运动高精度微震监测技术,为矿井的安全高效开采和矿山压力控制提供科学依据,指导矿山安全、高效生产。