循证政治学:基于循证决策分析的理论建构与研究方法论

周长鲜 杨克虎

[摘 要]随着全球冲突蔓延和各类风险加快集聚,如何有效促进“科学研究”与“科学政策”在国家治理现代化中的融合发展,成为现代政治系统建设与政治科学研究所面临的重要挑战。基于循证决策分析的现实发展需要,本文通过采用系统评价(systematic review)等研究方法,对循证政治学的理论和实践发展可拓深空间进行系统研究。研究表明,循证政治学是在循证社会科学发展基础上的重要理论创新,可为政治学研究提供新的理论和方法论支持,为有效整合政治领导、公共价值和科学证据等政治发展的基本要素提供学理依据。在国家现代化建设的历史新时期,循证政治学的全面发展有助于通过“政智化”赋能而促进“最佳政制”体系的完善,在总体上促进政治学知识体系实现研究—决策—实践的全程有效转化和长效机制运行。

[关键词]循证政治学;政治决策;国家治理现代化;系统评价

[中图分类号]D630 [文献标志码]A [文章编号]1672-4917(2023)06-0070-13

在政治学研究中,科学政策的制定在很大程度上有赖于科学理论和学术研究的支持,但科学的研究并不必然创制科学的政策。著名政策科学家德罗尔①

曾提出政策科学的逻辑悖论:不管科学家对他们研究的专业领域是如何耐心细致,以及对每个发现的可靠性和有效性进行过怎样严密的审查论证,一旦这些建议被应用于政策时,往往会造成非常重大的失误[1]。自2014年以来,我国教育部印发了《中国特色新型高校智库建设推进计划》,致力于解决智库成果对决策贡献率低及其社会影响力薄弱等问题。党的二十大报告进一步提出,要不断提出真正解决问题的新理念新思路新方法,为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党和国家的各项事业提供科学思想方法[2]。随着全球冲突蔓延和各类风险加快集聚,如何推动“科学研究”与“科学政策”在国家治理现代化中的融合发展,成为现代政治系统分析所面临的重要挑战,使循证政治学的发展得到越来越广泛的关注。

一、循证政治学的源起与演进

政治学是一门实践的技艺,与循证科学思想具有天然的契合性。循证(evidence-based)思想,可追溯至我国商朝时期“察龟裂,循决策”的早期探索,被认为是对君王个人独断权的有效制约。在古希腊伯里克利时代(约公元前495年—前429年),“医学之父”希波克拉底(Hippocrates)首次将观察性研究引入医学领域,使“观察”事实而非想象成为医学诊断的重要依据,并由此引申为以“基于证据、遵循证据、不妄下结论、不诉诸权威”的循证思想[3]。进入21世纪以来,基于循证思想建设的循证社会科学,是在国际上具有影响力的重要交叉学科研究领域,成为新文科建设及研究中最为活跃的增长点。尤其是近年来,循证决策在公共治理和智库建设等领域取得了较切实的进步,极大助推了循证政治学的实践发展。

(一)循证政治学的理论渊源

政治往往以公共政策為表现形式。自20世纪60—70年代以来,政治决策分析开始兴起并成为政治学中非常突出的一个研究领域。根据政治决策分析理论,政策的制定和实施是一个非常复杂的政治过程,包括决策形成(制定)、实施(执行)和反馈等环节。虽然,政策与决策有着密切的关系常易产生混淆在一般的政治学研究中,政治决策分析、政策分析和公共政策分析经常被混用于政府政策分析之中。一般情况下,作为政治研究的方法和途径,决策分析也被等同于政策分析(policy analysis)。参见燕继荣:《现代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第277页。,但两者又各有侧重。根据《布莱克维尔政治学百科全书》的释义,决策(decision making)是“选择一个可供贯彻执行的方案的过程”[4]。相比较而言,“决策”更多强调的是计划的制定和形成过程,而“政策”通常强调的是形成的结果[5]。概而言之,在循证决策分析中,“决策”是一个动态的过程,而“政策”则是一个相对静止的结果。

一般而言,循证政治学源于对政治决策制定科学化——循证决策的研究[6]。循证决策(evidence-based policy making,也被称为“循证政策制定”或“基于证据的公共政策制定”,简称EBPM),是现代化政府建设在公共治理和循证政治学方面的早期开创性研究领域。受1992年前后兴起的循证医学(evidence-based medicine,EBM)理念的启发,史密斯(Adrain Smith)在1996年就任英国皇家统计学会主席的演讲中,不但对传统的决策过程提出疑问和批评,而且积极呼吁采用“以证据为基础方法”来制定公共政策。1998年9月,“循证决策及其实践”学术研讨会在英国召开,标志着循证决策在学界的正式提出。此后,循证决策很快在英国和美国等发达国家得到较广泛应用。

尽管理论与实践界目前尚未对“循证决策”的概念界定达成一致意见,但对其政策理念已形成一些重要共识。学者Davis提出,循证决策就是将决策建立在经过严格检验而确立的客观证据之上[7]。Anthony等人认为,循证决策包括系统严格的方法及理性分析,决策过程中需增强专业知识的运用,力争实现最优项选择,使得公共支出“物有所值”[8]。由此,基于“客观证据”“政策理性”和“最优项选择”的循证理念,日益成为现代政府与政治的重要原则。尤其是进入21世纪以来,循证决策在英美等西方发达国家治理中得到越来越广泛的应用,并建立起专业的人员和机构协作网,为积极推动循证社会科学的发展提供了新的研究方法和实践路径。

(二)英美等发达国家政府部门的实践探索

从现代意义上来看,循证决策的实践主要来源于英国政府的现代化改革。英国布莱尔政府在1999年发布的《政府现代化》(Modernization Government)白皮书中,明确提出“基于证据的政策”的理念[9],被认为是政府部门对“循证决策”理念践行的开端。在2001年前后,英国政府绩效与政策研究中心(CMPS)基于Campbell循证系统的支持,颁布了一部关于如何“优化政策制定”(better policy making)的专门研究工作方案,并启动了一系列的专业组织和机构建设,极大推动了循证政策制定的专业化发展(参见表1)。

除英国之外,循证政策在其他国家也得到较广泛的应用。在2000年,美国宾夕法尼亚大学率先成立Campbell协作网,极大助推循证社会科学在社会福利治理等领域的融合发展。2008年4月,时任澳大利亚总理陆克文提出,政策创新和基于证据的决策应该是改革型政府建设的核心,政府公共服务的确立应该是一个基于证据的政策决策过程[10]。2015年,奥巴马政府进一步推出《让每一个孩子成功》的法案,希冀通过推行家庭访问研究项目为资金分配提供证据支持,在国家层面推动循证决策研究的规模化运行[11]。2016年,美国第11届国会通过了成立“循证决策委员会”的法案,并于2019年由特朗普政府签订了正式的《循证决策法案》,通过制度化建设使美国在循证决策分析和评估方面处于世界领先地位[12]。此外,在新西兰、韩国和日本等国,循征政策也得到较积极的关注和应用。

总的来看,自20世纪末以来,英国、美国和加拿大等国都曾探索性地将循证政策应用到政府政治实践中,催生了循证政策研究中心等机构,不仅为政府政策制定、实施和效果评估提供了科学化支持,而且在政治学社会化和学科化的人员培训、机构创设、平台建设等方面积累了丰富的经验,为循证政治学的发展奠定了较坚实的基础。

(三)国内外学术研究动态

基于循证医学(evidence-based medicine,EBM)的发展理念,学界对“科学证据”的探寻进一步引发了循证社会科学的较全面深入发展,不同专业学科通过将循证科学方法与专业学科领域相结合,不断推动循证教育学、循证管理、循证法学等领域的广泛研究,大大拓深了循证方法在社会科学领域的发展空间,为循证政治学学科化发展提供了重要驱动力。

近年来,政治与公共管理学界先后提出了“循证决策”“循证治理”“大数据政治学”和“信息政治学”等新的研究领域和方法,可对循证政治学的深入推进提供积极参考,但仍存在较大的整合研究空间。基于国家现代化建设需要与循证社会科学的前期发展基础,通过现代循证技术为政治学的发展找到可能的“政智化”赋能路径,就成为循证政治学系统化建立健全所肩负的重要使命。

尽管学界尚未明确提出“循证政治学”的概念,但循证治理作为循证政治学的重要组成部分的研究内容早已有之。从WoS (Web of Science) 网站的刊文量来看,仅以“evidence-based governance”(循证治理)为检索条件,在1998年当年已有4篇文章发表,到2021年时每年发表文章数可达214篇,经初步检索现已有1760多篇相关文献,并呈现出逐年增长态势。在公共治理方面,如果以循证管理(evidence-based management)进行标题检索,可发现其在最近20年的时间里增长了6倍左右[13]。许多研究内容已涉及公共治理和政策制定方面的研究,为循证政治学的建立奠定了重要基础。但由于缺乏对“循证政治学”的明确界定和学科化建设,以及对中国特色社会主义现代化建设的现实关照,许多研究结论还难以在我国进行直接应用。对此,仍需结合我国政治体系实践运行经验,积极探索基于我国本土国情的循证政治学知识本土化和体系化建构路径。

二、关于循证政治学的基本理论探讨

在国家治理现代化建设的历史新时期,由大数据所驱动的信息和数据流变模式发生历史性变革,因信息过载使国家现代化和全过程人民民主建设面临民意疏导等多方面压力,不仅给现代政治系统的运行及其机制完善带来新要求,而且使政治学面临学科升级再造的挑战。循证政治学的理论发展,正是在大数据时代为满足国家现代化治理需要而进行的研究理念和方法创新,在理论内涵、运行机制和价值目标等方面都实现了积极的重要创新发展。

(一)循证政治学的理论内涵

作为新概念,循证政治学首先需回答“是什么”的问题。政治学作为最古老的学问之一,源于人们对自己和社会现实关系的哲学思考,终极关怀是人的全面发展和社会的全面进步[14]。从类型划分而言,循证在政治学研究中作为一种新理念和方法的嵌入,可看作是在经验研究基础上的科学化赋能机制。一般而言,政治学中特定研究的类型划分,主要取决于政治科学家对研究预想的用途和收集证据的方式:(1)根据研究设计的不同,可分为应用研究和基础研究;(2)根据研究是否能够提供发现新的事实信息,可分为经验研究和非经验研究[15]。相比较而言,循证政治学主要是基于既往经验所进行的应用研究对经验研究,又可进一步划分为政策导向型研究和理论导向型研究。其中,政策导向型研究主要处理对特定政治问题有用的事实,而理论导向型研究主要是发展新的理论或是改变抑或是证实旧有理论。参见[美]菲利普斯·夏夫利:《政治科学研究方法》(第六版),新知译,上海世纪出版集团2006年版,第9页。。在经验研究中,考虑到研究者和决策者的信息处理能力受到各种主客观条件的限制,尚需通过循证方法进行大样本量数据分析,为突破有限理性决策[16]的局限提供有效的解決路径。

作为一种新的理念和研究方法的应用,循证在政治决策等政府实践方面所发挥的作用日益受到广泛关注,成为由政治实践驱动理论发展的新兴领域。根据循证社会科学和循证治理相关理论和实践探索,对循证政治学可初步概括为:循证政治学(evidence-based political science,简称EBPS)是将“遵循证据”的理念和方法运用到政治学研究中,致力于研究各类政治主体(国家立法、行政和司法等机关部门),如何通过“最佳证据”进行政治决策分析和最佳政制建构的理论体系。从概念内涵来看,循证政治学主要是通过“循证”理念和方法对传统政治学研究范式进行技术性的赋能优化,通过循证技术将信息和数据转化为证据而促进理性决策的学理体系。从概念外延来看,循证政治学是基于循证科学与政治学相结合的跨学科研究,基于政策“议题”而形成循证技术方法应用与政治学学科建设的互嵌融合,通过高效处理复杂证据系统及大规模数据采集而形成政治决策分析的有效协作体系。

(二)循证政治学的运行机制

尽管我国政治学具有重视实践发展的优良传统,并将调查研究作为决策谋事之基,但如何将循证理念与方法引入政治学学科建设仍是一项复杂的系统工程,还需依循政治学的发展规律积极探讨解决“怎么办”的问题。若从1898年成立的京师大学堂设置政治堂算起,中国政治学已有一百多年的历史,但后来又一度中断,直到1979年前后才得以恢复重建并逐步走向正规。若从1980年12月成立的中国政治学会算起,中国当代政治学在过去40多年的时间里,经过“取经”“效仿”“自觉”等发展阶段的理论与实践探索[17],才逐步开启“本土化”建设的伟大进程,本身也是在国家治理现代化发展进程中对循证科学理念的伟大践行。

循证政治学的运行,是在系统吸收传统政治学优势基础上的现代化提升过程。在政治系统分析中,“政治决策”属于政治意向或者是国家意志的表达范畴,是“决策前的决策”(decision to make a decision)[18],其主要表现形式是党和国家立法机关通过法律制定或“价值观”的塑造,为单一行政决策(decision)对国家意志的执行提供政制依据。从中国政治实践发展路径来看,循证政治学的运行主要有赖于以下政治实践的理论提升:(1)历史传统的沿袭。区别于西方政治发展理论将现代化建设与历史传统相对立的激进观点,中国式现代化的建构主要是基于历史传统基础上的理性渐进[19]。(2)“政策试点”的实践。“政策试点”是中国治理实践中所特有的一种政策测试与创新机制,具体包括各种形式的试点项目、试验区等[20]。这是政治渐进理性决策分析模型的典型应用,是“决策前的决策”在空间范围上的试验。(3)中长期发展规划的指引。我国在制定“十四五”规划、“2035年远景目标”等国家计划时,通常会利用网络等方式向社会公众广泛征集建议进行民意循证,通过全过程人民民主建设路径主动促成问题流、政策流和政治流的汇集而形成有效的政治议程。然而,尽管这方面的实践经验丰富,但在学术研究中还存在信息不对称、资料比较分散等方面的问题。由传统“小数据”“独立样本”所驱动的单一研究,还难以适应由大数据所驱动的现代政府治理需要,因信息选择偏倚容易使问题的“证据平衡点”变得复杂难辨,尚需通过循证政治决策分析的“数据集”研究进行知识体系化建构。

(三)循证政治学的价值目标

作为政治科学的奠基者,苏格拉底曾提出要追求“最佳政制”的命题,并将“政制”作为政治学研究的核心主题。然而,“最佳政制”包含了一种至高的悖论:它超越了所有的现存政制,但它缺乏具体的实存[21]。从工具价值的视角来看,循证政治学主要是借助循证理念和方法提供一套政治系统分析与评价的有效工具,进而在国家现代化建设中积极推动“现存政制”向“最佳政制”的无限渐进。政治学家Sanderson曾坦言,循证就是一种工具理性,工具理性对保证政策理性发挥着重要作用[22]。在世界百年未有之大变局时期,现代国家社会政治发展不得不面对具有高度非线性、不确定性和复杂性交集的各类全球风险考验,而政治制度具有相对稳定的多层次性,在国家治理过程中必然承受诸多非正式约束所带来的“逆向摩擦”[23]。如何解决大数据时代的信息过载及其潜在风险的问题,对世界各国政治系统运行造成的巨大负荷压力,尚需积极探讨循证等现代技术对政治学进行“政智化”赋能的有效机制。

根据政治系统论,政治系统通过子系统的互动为社会提供权威性的分配价值,而这正是政治系统与其所处环境中其他系统的不同之处[24]。在当今世界,如何为现代化国家治理体系的大数据信息交互提供“互动”的规则与制度体系,就成为循证政治决策分析所追求的重要价值目标。从循证科学体系的建构来看,“循证”不仅可为政治学研究提供新的价值理念,而且可提供能满足现代化数据集研究需要的有效技术支持,进而促进不同子系统之间的互动衔接。从平台建构来看,循证政治学基于政策“议题”需要,利用Campbell等循证网络平台可将信息和数据转化为政治决策制定的科学“证据”,在推动政治系统与外部环境互动过程中促进政治制度的优化,进一步为国家现代化建设的政制体系完善提供科学支持。

总的来看,在社会主义现代化建设的历史新时期,由“个案”所驱动的单一研究已难以满足现代化国家建设的需要,如何借助新兴循证技术赋能现代政治系统的持续完善而促进理性决策,对循证政治学的建构及其功能发挥提出了现实要求。从循证社会科学的发展轨迹来看,从“孤证”的经验科学到“群证”的循证科学到“知证”的知证科学再到“用证”的实施科学[25],循证社会科学已具有相对成熟的理论和方法体系,使循证政治学的研究既具有坚实的理论基础,也具有较完善的实践运行机制,可对推进政治系统的“最佳政制”体系建构提供科学化理性化的切实发展方案。

三、循证政治学研究的基本要素分析

基于共同的循证科学理念与方法,本着通过最佳证据探索最佳解决方案的原则,循证政治学的研究要素与模型设计,可借鉴参考循证医学研究探索可行的政智化路径。在循证医学研究中,疗效主要是受制于医师临床知识与经验水平、患者意愿、医学证据等三种因素的影响。一般而言,只有这三种要素实现最佳搭配,才可能找到最佳的诊疗决策方案[26]。相应地,对国家治理现代化中的“最佳政制”研究,根据中国特色社会主义政治发展道路对党的领导、人民当家做主和依法治国“三者有机统一”的总体要求,结合“循证情景”可参考总结出关于循证政治学研究的三种结构要素:政治領导、公共价值和科学证据(参见表2)。可以说,国家治理体系和治理能力现代化能否实现有效提升,主要取决于这三种关键要素的调适与整合状况。

(一)政治领导

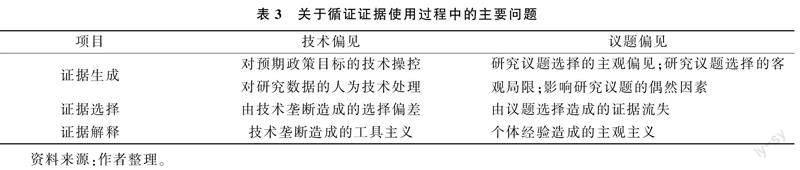

在现代化国家建设中,国家治理能力的提升在很大程度上取决于执政党的领导力。从政治决策分析的政治意向层面来看,执政党作为国家政策议程制定的主导者,一个典型功能就是利益综合。在“精英决策论”的代表人物拉斯韦尔看来,精英人物对政治格局中“谁得到什么,何时和如何得到”具有决定性的影响,甚至认为“政治研究是对权势和权势人物的研究”[27]。这种观点虽值得商榷,但在一定程度上反映出政治领导力是决定“证据力”和社会价值判断中“公共价值”的关键要素。为避免“精英决定论”走向极端,要解决证据在研究过程中因研究者个人因素的不良干扰,以及避免因领导者个人喜好而进行人为取舍的问题,还需健全完善能够排除“技术偏见”和“议题偏见”问题(参见表3)的有效制度。其中,“技术偏见”主要源于研究者进行数据人为操控的风险,“议题偏见”则主要源于决策者的主观主义和偶然因素等方面的潜在干扰。

面对大数据时代海量过载信息的冲击,政治主体的职能发挥不仅需要丰富的实践经验和敏锐的洞察力,而且需对海量数据信息具有科学处理的能力并承担起相应责任。但长期以来,对政治领导力的研究往往被“运筹帷幄之中,决胜千里之外”式阐述所神秘化,不仅不利于政治系统领导科学体系的建构,而且难以有效适应复杂多变的国际国内政治环境。在国家治理体系现代化建设的关键时期,如何通过循证政治学对政治领导这一“魔方”进行科学化赋能,以将其中的若干政治难题化简为技术难题,并对政治过程中不同要素间的矛盾进行有效消解,就成为党政机关干部循证领导力建设的重要考验。

(二)公共价值

基于人民当家做主的政治逻辑要求,公众参与及其对政策意见的利益诉求表达是全过程人民民主建构过程中的重要起点,作为政治系统的输入深刻影响着系统信息流的数量和质量。然而,公众诉求往往是由弥散化且动态变化的个体意愿所构成的模糊集,虽具有信息渠道多元等方面的优势,但在网络时代极易受到“意见领袖”“网络机器人”甚至“网络水军”的误导,极易造成民意“井喷”和网络暴力泛滥等方面的治理隐患。且由于社会公众在受教育程度和人生阅历等方面所存在的巨大差异,个体知识结构偏好又会形成价值选择偏差,还需正确区分不同群体价值诉求并采取具有针对性的处理方略。基于政治文化和社会生活习惯,以及大众传媒及其所形塑的大众文化对公民个体素质及其民意表达与诉求偏差的影响,社会公众的知识基本上可分为以下四种基本类型:(1)社会生活常识;(2)传统风俗与习惯;(3)专业领域知识;(4)利益集团及利益相关者知识[28]。不同知识类型的组合形成状态迥异的认知偏差,代表着不同群体的价值观及其对政治议题的选择偏好,需经过层层筛选和体系化建构才能最终形成具有公共利益导向的公共价值。

相比较而言,在汹涌的网络水军与民意大潮的裹挟下,只有严谨缜密的科学知识才能在各种情绪化的表达中赢得理性关注,并受到人民代表大会等立法决策机构的重视而被纳入公共政策制定的政制化议程。因此,在“自下而上”的民意表达与政策意见汇聚过程中,如何有效实现从“单证”到“群证”的民意诉求组织化和制度化表达,是形成可靠“公共价值”的关键环节。对此,还需在不断健全完善国家民意表达与疏导治理体系的基础上,通过循证政治科学方法进行公共价值和知识结构的系统化整合研究。

(三)科学证据

自循证决策的理念提出以后,为有效解答关于政策实效的理论争议,许多学者通过理论阐释、案例观察等方法做了进一步的证实性研究。通过随机对照试验(RCT)对证据效果进行对比可发现,基于证据的政策制定思想能比传统基于意识形态的政策制定思想更加科学并能获得更好的施政效果。由此,也带来了“证据”本身需要解决的知识体系化处理问题。一方面,需正视各类证据的证明力存在级差。在大数据驱动的海量信息时代,对证据力的探寻已成为社会科学研究中的一个重要努力方向。2018年,世界顶级期刊《自然》(Nature)发文提出,Meta分析是对研究结果定量科学化的综合,是循证实践的基础,在许多科学领域里都产生了革命性的影响[29]。由此,如何通过Meta分析获取最佳证据,成为循证政治学研究的重要努力目标。另一方面,需对证据证明力的级差进行结构化处理。基于循证社会科学的既有研究成果,可进一步将证据证明力及其等级划分为研究型证据、调研型证据和经验型证据等类别(参见表4)。一般而言,层级越高的证据越是应用严格的方法进行理性分析的成果[30]。从中长期发展来看,证据层级体系的划分也提供了一个关于政治学研究成果结构化整合管理的新路径。

当然,在循证政治学的三个基本要素之间也存在着结构化的逻辑限定关系,领导力的发挥会受到证据不足和认知偏差等方面的牵制,如何对海量民意表达进行有效疏导仍面临一系列问题。在国家治理体系和治理能力现代化的提升过程中,如何有效消弭公共利益和局部利益之间的张力,不仅需要各要素之间的利益匹配能达成动态平衡,而且对整个政治系统的运行效能提出了较高的要求,還有待通过循证理念与方法对既有政治系统进行体系化提升。

四、循证政治学基本研究方法应用的实例介绍

作为循证社会科学的一个分支,相比于传统的政治学研究方法,循证政治学不仅在研究内容方面具有新的突破,而且已形成相对独立完整的研究方法论体系。相比于传统的研究方法而言,循证政治学借用坎贝尔(Campbell)和科克伦(Cochrane)等循证研究协作平台支持,有助于突破传统政治学方法单一、数据样本量有限等方面的研究困境,促进知识体系的系统整合和转化。在此,以吉利贝托(Giliberto)等人在《政策科学》所发表的一项应用系统评价的研究为例[31],该文在探讨政策制定中关于“知识”使用的障碍及其促进因素的同时,可为研究者和实践工作者提供系统评价研究(systematic review,SR)方法论方面的参考。

(一)研究背景

循证决策,即在政策制定过程中如何利用现有知识制定出更好的政策,在过去几十年里受到越来越多的关注。然而,“知识”界和政策制定“实践”工作者之间困于各自的职业规范,“科学研究”与“科学政策”两者之间的割裂已成为世界各国政策制定所面临的共同难题。造成这种状况的原因是多方面的,最为关键的问题是随着社会专业化分工的加剧,两种不同性质的工作在各自领域里专业性不断加强,且随着“行业”壁垒的加深,不同行业群体在公共政策知识体系化建构过程中面临的挑战越来越复杂。

(二)研究目的

基于系统分析(systematic review,metareview,SR)方法,通过对政策制定过程中知识利用情况的系统研究,包括理论性和经验性的文献研究,在对知识利用情况进行类型划分的基础上,积极探讨政策制定过程中“科学研究”与“科学政策”之间所存在的主要差距及其原因,并从政策制定决策者的“主体视角”排查出在政策制定中对“知识”利用进行抉择的主要影响因素,进而为推动政策制定的科学化提供学理参考。

(三)检索方法

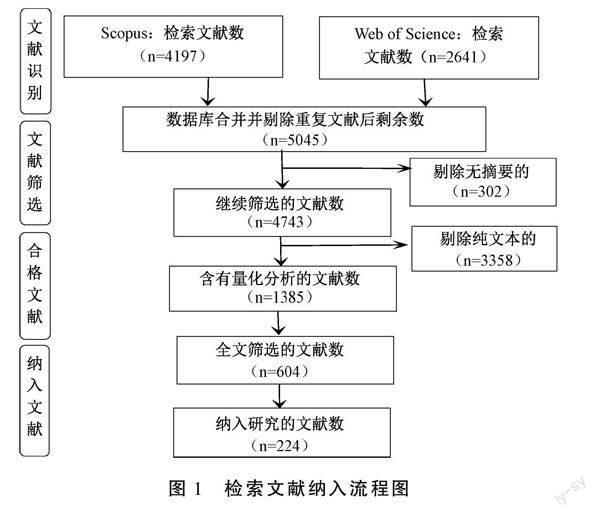

通过严格遵照PRISMA-S检索的原则和方法进行文献检索。研究者先是将“知识”成果發表的时间范围设定为自1990年至2020年的这30年期间内,分别在Scopus参见Scopus官网:https://www.scopus.com。和WoS参见Web of Science官网:https://www.webofscience.com。网站利用关键词进行在线检索(参见表5)。检索关键词主要包括基于证据的政治(evidence-based poli*)、数据驱动的政治(data driven poli*)、知识利用(knowledge utilization)、科学与政治(science and poli*)、科学与政策的交互融合(science-policy interfac*)、循证政治(politics of evidence-based)、基于评估的政治(evaluation-based poli*)。检索标准和结果,经过两位作者和一位外审专家的审核,尽量将误差控制在最小范围之内。在对两个数据库各自检索的基础上,将数据进行合并处理,利用开源文献管理软件Zotero 参见Zetero官网:https://www.zotero.org。将重复的文件、缺乏摘要的文件,以及对“证据”和“政策”两者间关系阐述不明的文件删除,继而,将剩余的1385条跟主题密切相关的期刊文献进行类别划分和细化研究。

(四)纳入文献

由于系统分析一般都是以较大数量的文献为基础的,对文献纳入标准的选择提出了较高的要求。根据Cochrane的规范要求,研究文献从检索式的编写到最后纳入文献量的确定,都是需要进行逐步报告的,并制定了相对固定的程式要求(参见图1)。在文献筛选过程中,通过对内容和研究方法等方面的控制,先后剔除无内容摘要等结构不完整的研究成果,最后从1385条文献中筛选出224篇文献纳入研究。由此可见,在文献筛选过程中,程序化的要求增强了研究过程的规范化,并通过文献管理软件Zotero的辅助加强了研究人员对文献的科学化管理水平。

(五)内容分析

政策制定过程中的证据采纳是一个相对主观的过程,要么采纳要么不采纳,并不存在中间状态。但这种非黑即白的二元划分,并不利于“知识”的系统管理,还需在对文献类型进行统计分析的基础上,进行具有可操作性的类型划分。根据政策制定者对“科学知识”的主观认知情况,例文进一步将“知识”划分为六个方面进行比较研究:(1)政策能力(policy capacities);(2)价值观/意识形态/信仰(values/ideology/beliefs);(3)行动者关系(actor’s relations);(4)利益(interests);(5)组织程序安排(institutional and processual arrangements);(6)证据类型(types of evidence)。据此,进一步对纳入研究的224篇文献进行编码统计分析(参见表6),通过对“阻碍因素”和“促进因素”的比较研究,在量化分析的基础上得出研究结论。此外,例文还根据政策制定部门的不同,进行更具有部门针对性的行业化分析,进一步拓深了政策研究的理论维度。

(六)研究结论

借助系统评价,循证研究采用视野较为宽阔的、多学科化的系统分析方法,通过对1990—2020年这30年间关于循证决策研究的大量文献数据的科学整合,从5000多份研究文献资料中对公共政策制定过程中的知识运用进行了较系统的研究,大大拓宽了政策研究的理论范畴,较全面揭示了政策制定过程中的主要影响因素。研究发现,有三类知识在政策制定中具有显著影响:价值观/意识形态/信仰、行动者关系以及政策能力水平,从而进一步加深了人们对循证政策制定过程的理解。通过研究范例,有力证明了在政策研究中采用循证系统分析对大样本研究的可行路径及其方法论优势。概而言之,在大样本系统评价研究的基础上,通过定性分析和量化分析的结合,研究结果可更全面反映出政策制定过程中各方面需要考虑的影响因素,能为政策制定者提供更全面且更具操作性的学理参考。

(七)方法论启示

总的来看,相比于传统的政策研究,循证政治学更注重政策制定的过程而非结果产出,通过较完善的程式规定将公共政策制定的程序正当作为结果正义的重要评判标准,进而避免武断的政治决策和政治资源浪费。当然,这是需要以系统化的知识体系与研究方法作为支撑的,也对循证政治学的系统完善和长效运行机制的设计提出了较高的要求。

五、推动循证政治学全面发展的主要路径探讨

建立国家科研论文和科技信息高端交流平台,是我国“十四五”规划和二○三五年远景目标建设的重要内容[32]。尤其是在全面推进国家现代化建设的时代背景下,为有效借助循证科学的理念与技术工具积极促进政治学研究的整体提升,还需统筹推进研究议题、研究理论和研究方法等方面的健全与完善。因此,为积极推动循证政治学学科体系不断健全、学术体系不断完善和话语体系不断增强的“三个体系”工作要求,还需以证据为核心,通过循证政治学的系统的全面的发展促进知识转化,实现从信息平台到循证平台的“政智化”系统提升。

(一)研究议题:从“循证决策”到“循证治理”的拓深

在数据驱动决策的时代背景下,数字技术如何赋能国家治理体系和治理能力现代化建设便成为理论研究和改革实践的重大议题[33]。从实践需要来看,国家治理体系和治理能力现代化的提升离不开对“决策”所需“知识”的结构化整合。但循证作为一种研究理念和方法,其功效发挥还有赖于议题选择,而议题选择本身也是需要进行规制的重要政治活动。实践表明,不同主体在议题选择(如环保规制与地方经济发展)过程中存在着各种偶然性和必然性的矛盾,而且特定“议题”本身(如预算分配)在研究解决的整个过程都可能伴随着各种各样的政治矛盾和利益冲突,进一步凸显出政治系统由“结果控制”向“过程控制”政制体系化研究拓深的现实必要性。

基于循证治理理念,循证政制体系的建构是一项复杂系统工程。从制度逻辑的视角来看,社会中的每一项制度秩序都具有物质元素和象征元素。其中,所謂制度的物质元素,指的是结构与实践;而象征元素,指的则是思想与意义[34]。关于“物质元素”层面的制度秩序建构议题选择已有较多阐述,但“象征元素”层面的制度秩序建构议题研讨还受到历史文化和个体素质等多方面因素的影响。尤其是,在证据的生成、选择和解释等环节容易因个体差异而产生偏差性认知,甚至很可能会在首要议题、次要议题、实用议题和低级议题之间进行偏差性选择[35]。对此,根据国家治理体系的健全和完善需要,如何系统推进“循证治理”的议题设计与过程控制而促进政制科学化体制机制完善,成为推进循证治理体系化建构的重要努力方向。

(二)研究理论:从“单一理论”向“理论体系”的提升

概念、模型和理论可为政治学分析提供科学化的重要工具。在社会科学研究中,任何理论的终极目标都是尽可能让不可简化的基本元素变得更加简单且更少[36]。通过循证研究方法,循证政治学可极大推进对政治学研究成果的要素组合与整合利用。当然,理论的精简还需以政治能动性的提升为导向。尤其在国家治理现代化提升的历史新时期,基于固定制度安排的“个案式”研究已难以满足风险社会时期的急剧变革,如何实现具有较大政治适应力的“理论体系”及其制度体系化研究就成为国家现代化发展的重要挑战。当然,这对循证政治学系统的建立健全提出了较高的要求,仍需促进规则与程序相配套的理论体系化整合。

根据国家治理现代化的建设要求,循证政治学理论体系的拓深需加强原则指引、完善制度体系和健全证据机制等方面的工作。一是加强原则指引。英国曾于1999年在《政府现代化》白皮书中提出了确保公共政策战略性和前瞻性的七条“核心原则”,但其中的“欧盟”和“国家标准”等提法并不适合我国国情,还需根据我国实际对循证决策需遵循的若干基本原则进行具体研究。二是完善制度体系。政治学理论是一个具有丰富内涵的庞大体系,不仅需在宏观方面加强马克思主义政治理论、政治哲学思想的研究,而且需结合历史政治学理论、地方政府在“政策试点”方面的田野政治学探索经验,在“数据集”的基础上进行循证政治学知识体系的本土化建构。三是健全证据机制。如何将循证原则嵌入政策过程,还需从机制方面完善主要阶段的一系列工作:问题确认或议程设定以证据为基础,政策方案选择以证据为基础,政策评估和调整以证据为基础[37]。此外,在国家治理现代化的伟大历史进程中,为促进社会主义核心价值观与我国政治发展道路的结合,循证政治学还需突破以单一学科为载体的知识生产方式,探讨实现知识和理论的生产由“单一学科”向“多元学科”融合发展的路径,积极推动政治学发挥作为“统领学科”的时代作用。

(三)研究路径:从“数据”到“证据”的整合

从发展历程来看,政治学研究方法的演进是一个相对保守和缓慢的过程,经历了从相对单一的阶级分析法发展成为以历史唯物主义为基础的多元化方法论[38],形成理性政治主义、历史制度主义和计算社会科学等不同的研究路径。但是,在众多孤案甚至是相互冲突的研究案例中,如何有效促进数据—信息—证据的系统化整合,有效消除工具理性和价值理性之间的张力,推动研究—决策—实践的全程有效转化[39],就成为未来研究所面临的重要挑战。

为有效弥补循证政治学研究“数据”与政治决策“证据”之间的割裂,还需系统建构由研究—决策—实践一体化的知识转化机制。(1)在理论研究方面,需加强学术资源的有效整合。研究机构是研究人员、力量和经费保障等问题解决方式的重要依托,应借助循证智库机构建设来积极整合相关的学术研究资源。(2)在决策方面,需加强证据的知识体系化建设。随着国家治理体系现代化的深入推进,应通过循证等现代化理性研究工具对各种研究方法及其成果进行结构化的有机整合。(3)在实践方面,积极推动循证信息平台建设。自2006年以来,海恩斯(Haynes)进一步提出了将国家高端交流平台打造为循证平台的“5S”模型[40],对我国循证信息平台的建设具有重要参考价值,可为国家治理中遇到的问题提供“一站式”服务的知识体系化解决方案。

值得注意的是,随着循证社会科学在理论和实践方面的纵深推进,循证政治学虽在方法论方面已取得一些重要的发展基础,但也面临一系列有待系统化解决的难题。特别是,随着计算社会科学等技术的日渐成熟也带来“技术霸权”的隐患,比较典型的问题就是“数字出官,官出数字”,暴露了技术工具主义研究路径所存在的风险,致使技术陷入技术治理甚至技治主义的泥潭[41]。甚至,有可能造成治理价值的缺位和国家治理目标的置换[42]。因此,还需通过人本主义弥补工具主义的缺陷,通过循证理念的贯彻而使各种研究方法能够得到有效的平衡使用和兼顾统筹。

六、结论与讨论

在国家治理现代化的时代背景下,如何实现“政治”系统在大数据驱动下的“政智化”赋能,而积极探寻“最佳政制”的体系化建构,使循证政治学的健全完善亟待提上议事日程。根据循证政治系统决策模型,在遵循党的领导、人民当家做主和依法治国三者有机统一的中国特色社会主义政治发展道路的基础上,循证政治学的系统发展不仅有利于为国家意志执行的行政决策(decision-making)提供科学化技术支持,而且可积极促进政治中枢的国家意志表达(decision to make-decision)及其政制体系建构的理性化。但也应看到,基于循证理念和方法与政治学融合发展的新兴领域,循证政治学还存在许多理论和实践的空白地带有待深耕。尤其是,需要系统健全完善循证政治学的研究—决策—实践一体化的全程有效转化机制。同时,还需积极拓深循证政治学与历史政治学、田野政治学、大数据政治学等相关领域的统合研究,进而为国家治理体系现代化建设打造高质量的循证政智化智库资源。

[参考文献]

[1][美]叶海尔·德罗尔:《政策科学的构想》,李滔等译,国家机械委经济技术政策研究所、机械工业政策研究中心1987年版,第5页。

[2]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,《中华人民共和国国务院公报》2022年第30期,第4—27页。

[3]张梓尧、魏志鹏、杨克虎:《循证社会科学与新文科建设的共同逻辑及发展框架研究》,《图书与情报》2021年第5期,第60—65页。

[4][英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社1992年版,第185页。

[5]燕继荣:《现代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第277页。

[6]Baron, J:“A Brief History of Evidence-Based Policy”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.678,2018,pp.40-50.

[7]Davis.PT:“What is Evidence-based Education?”,British Journal of Educational Studies,Vol.47,No.3,1999,pp.493-525.

[8]Sandria T,Anthony C:“The Politics of In-frastructural Projects:A Case for Evidence-based Policy Making”,International Journal of Public Administration,Vol.33,No.13,2002,pp.182-191.

[9]马小亮、樊春良:《基于证据的政策:思想起源、发展和启示》,《科学学研究》2015年第3期,第353—362页。

[10]Rudd.K.Prime M:“Address to Head of Agencies and Members of Senior Executive Service”,http://www.pm.gov.au/node/5817,2009-01-05.

[11]Peterson C A, Hughes-Belding K, Rowe N, et al:“Correction to: Triadic Interactions in MIECHV: Relations to Home Visit Quality”,Maternal and Child Health Journal, Vol.22,No.S1,2018, p.115.

[12]张正严、李侠:《“基于证据”——科技政策制定的新趋势》,《科学管理研究》2013年第1期,第9—12页。

[13]包国宪、刘强强:《中国国家治理中的循证逻辑:理论框架与研究议程》,《南京社会科学》2021年第1期,第75—83页。

[14]程竹汝:《21世纪中国政治学的历史使命》,《政治学研究》1998年第4期,第47—52页。

[15][美]W.菲利普斯·夏夫利:《政治科学研究方法》,新知译,上海世纪出版集团2006年版,第9页。

[16][美]赫伯特·西蒙:《现代决策理论的基石——有限理性说》,杨砾等译,北京经济学院出版社1989年版,第46页。

[17]王绍光:《政治学本土化,时也,势也!》,《政治学研究》2021年第1期,第27—31页。

[18]燕继荣:《现代政治分析原理》,高等教育出版社2004年版,第278页。

[19]周长鲜:《政治发展理论:源起、体系及其在世界百年大变局中的研究拓深》,《经济社会体制比较》2021年第4期,第182—191页。

[20]周望:《中国“政策试点”研究》,天津人民出版社2013年版,第1页。

[21][美]史蒂芬·B.斯密什:《政治哲学》,贺晴川译,北京联合出版公司2018年版,第10页。

[22]Sanderson.Iran:“Making Sense of ‘What Works’:Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?”,Public Policy and Administration,Vol.17,No.3,2002,pp.61-75.

[23]兰旭凌:《重大公共安全危机中的制度治理:逆向摩擦、模式构建与系统支撑》,《行政论坛》2021年第4期,第133—141页。

[24][美]戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,王浦劬译,华夏出版社1999年版,第25—26页。

[25]杨克虎:《循证社会科学的产生、发展与未来》,《图书与情报》2018年第3期,第1—10页。

[26]Sackett D L,Rosenberg W M,Gray J A,et al:“Evidence Based Medicine:What it is and What it isn’t”,British Medical Journal,Vol.312,No.7023,1996,pp.71-72.

[27][美]哈羅德·D.拉斯韦尔:《政治学:谁得到什么?何时和如何得到?》,杨裕昌译,商务印书馆1999年版,第3页。

[28]Head B:“Evidence-based Policy:Principles and Requirements”,Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation,Vol.1,No.1,2010,pp.13-26.

[29]Jessica Gurevitch,Julia Koricheva,Shinichi Nakagawa,et al:“Meta-analysis and the Science of Research Synthesis”,Nature,Vol.555,No.7695,2018,pp.175-182.

[30]杨克虎:《从信息平台到循证平台:一个以证据为核心的国家科技信息高端平台构建新模式》,《图书与情报》2021年第6期,第11—13页。

[31]Capano, G., Malandrino, A: “Mapping the Use of Knowledge in Policymaking: Barriers and Facilitators from a Subjectivist Perspective (1990-2020)”, Policy Sciences,Vol.55,2022,pp.399-428.

[32]《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》,《中国民政》2020年第21期,第8—21页。

[33]鲍静、贾开:《数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素》,《政治学研究》2019年第3期,第23—32+125—126页。

[34][法]帕特里夏·H.桑顿、[加]威廉·奥卡西奥、[加]龙思博:《制度逻辑:制度如何塑造人和组织》,汪少卿等译,浙江大学出版社2020年版,第12—13页。

[35][美]威廉·N·邓恩:《公共政策分析导论(第四版)》,谢明等译,中国人民大学出版社2013年版,第55页。

[36][美]斯科特·佩奇:《模型思维》,贾拥民译,浙江人民出版社2019年版,第1頁。

[37]周志忍、李乐:《循证决策:国际实践、理论渊源与学术定位》,《中国行政管理》2013年第12期,第23—27+43页。

[38]杨光斌:《当代中国政治制度导论》,中国人民大学出版社2015年版,赵宝煦总序。

[39]拜争刚:《循证社会科学》,华东理工大学出版社2019年版,第96页。

[40]Haynes R B:“Of Studies,Syntheses,Synopses,and Systems:the ‘4s’ Evolution of Servicies for Finding Current Best Evidence”,ACP Journal Club,Vol.134,No.2,2001,pp.11-13.

[41]孙晶:《从工具主义到人本主义:国家治理理念的现代化重塑》,《理论导刊》2022年第1期,第80—84页。

[42]胡业飞:《国家治理与创新的长周期演化:对技术治理的重新理解》,《学海》2021年第3期,第93—100页。

Evidence-Based Politics: Theory and Research Methodology Based

on Evidence-Based Policy-Making Analysis

ZHOU Changxian1,YANG Kehu2

(1.School of Politics and International Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China;

2.Research Centre of Evidence-based Social Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China)

Abstract: With the spread of global conflicts and the acceleration of various risks, how to effectively promote the integration and development of “scientific research” and “scientific policies” in the modernization of national governance has become an important challenge for the construction of modern political systems and political science research institutions. Based on the practical development needs of evidence-based policy-making analysis, this paper systematically studies the theory and practice of evidence-based politics by using research methods such as Systematic Review. The research shows that evidence-based political science is an important theoretical innovation based on the development of evidence-based social sciences, which can provide new theoretical and methodological support for political science research and provide an academic basis for the effective integration of political leadership, public values and scientific evidence. In the new historical period of national modernization, the comprehensive development of evidence-based politics is conducive to promoting the perfection of the “best political system” through “political intelligence” empowerment and overall conducive to the effective transformation of the political knowledge system from research to decision-making to practice, as well as the operation of long-term mechanism.

Key words:evidence-based politics; political decision-making; modernization of national governance; systematic review

(责任编辑 刘永俊;责任校对 齐立瑶)

[收稿日期]2023-03-10

[基金项目]国家社会科学基金重大项目“循证社会科学的理论体系、国际经验与中国路径研究”(项目编号:19ZDA142);国家社会科学基金项目“人大国有资产监督机制运行及其优化研究”(项目编号:23BZZ009)。

[作者简介]周长鲜(1978—),女,甘肃靖远人,兰州大学政治与国际关系学院副教授;杨克虎(1962—),男,甘肃临泽人,兰州大学循证社会科学研究中心主任、循证医学研究中心主任,甘肃省循证医学与临床转化重点实验室主任。

①从1968年至1971年,叶海卡·德罗尔先后出版了《公共政策制定的再审查》(1968)、《政策科学的构想》(1971)和《政策科学的探索》(1971),被称为政策科学的“三部曲”,对如何解决“科学”与“政策”之间的衔接问题进行了较深入的探讨,引发世人对政策科学的广泛关注。