中国数字产业集聚水平的演变特征与提升策略*

孙娜 陶克涛 杨世伟 陈文晖

“数字经济”一词由Tapscott 于1996 年提出,其内容包括数字化的商品和服务、信息技术密集型商品和服务(Tapscott,1994)。伴随技术发展,数字经济的定义与分析焦点逐渐从围绕互联网的使用转向基于信息和通信技术的创新、服务、产品以及运行这些技术所必要的技能(Abdulkarim,et al.,2023)。当前,数字经济已经渗透到经济社会活动的各个领域,并成为一种新的经济形态,是提升国际竞争力与重塑国际经济格局的关键力量(Grigorescu,et al.,2021;Wu,et al.,2022;Yan,et al.,2023)。

党和国家高度重视数字经济的发展。2017年,数字经济首次出现在政府工作报告中。2018年,习近平总书记在首届数字中国建设峰会上首次提出数字中国建设。2021年,国家“十四五”规划提出要加快数字化发展,建设数字中国。2022 年,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,从顶层设计上明确了中国数字经济发展的总体思路、发展目标、重点任务与重大举措。2023 年,《数字中国建设整体布局规划》进一步明确了数字中国的整体战略部署。中国数字经济发展成效显著,《数字中国发展报告(2022 年)》显示,2022 年中国数字经济规模达50.2 亿元,总量稳居世界第二,同比名义增长10.3%,占国内生产总值的比重提升至41.5%。但是,由于经济空间异质性,数字经济存在明显的空间非均衡性(刘淑春,2019;田俊峰等,2019;刘军等,2020),数字鸿沟是中国数字经济发展面临的主要问题,以城乡、区域数字经济发展失衡最为突出,且有进一步扩大的趋势(蔡绍洪等,2022;吕雁琴等,2023)。

推动数字经济发展是落实区域创新发展战略和区域均衡发展战略的重要路径(钟业喜等,2020),是数字化赋能区域和国家经济高质量发展亟待解决的问题。剖析数字产业的空间分布格局、变化及影响因素,是引导数字产业合理布局的前提(舒季君等,2022)。但从现有研究来看,与数字经济内涵、发展水平测度等研究进展与成效相比,数字产业空间分布的实证研究显得薄弱,尤其是区域和国家层面的研究较为缺乏。鉴于此,本文以信息传输、软件和信息技术服务业作为数字产业的代理变量,首先,基于2000—2021 年全国31 个省(区、市)的新注册企业数据构建数字产业集聚测度指标体系,分析数字产业的集聚水平及变化;其次,基于省际面板数据和灰色关联度分析法研究数字产业集聚的影响因素及时空异质性;最后,采用Dagum基尼系数、莫兰指数和Kernel核密度估计方法探讨数字产业集聚的区域差异性及演变态势,提出数字产业集聚存在的问题和对策建议。

一、文献综述

数字经济经历了信息经济、互联网经济和新经济三个发展阶段(Turcan,et al.,2014)。国内学者普遍采用的数字经济概念来自《G20 数字经济发展与合作倡议》,数字经济是指以数据资源为关键生产要素,以现代信息网络为载体,有效利用信息通信技术作为提高效率和优化经济结构的重要动力的一系列经济活动。当前,数字经济的相关研究主要集中在数字经济规模、发展水平测度(苏冰杰等,2022)等方面,如对经济增长(Haftu,2018)、环境治理(Mengling,et al.,2023)、产业结构优化(Rong,et al.,2023)、企业创新绩效(Quan,et al.,2023)、商业模式创新(Murthy,et al.,2021)等的影响。在经济地理学领域,学者们主要探讨了以下两个方面的内容:

一是数字经济发展水平的空间分异特征及影响因素。从全国来看,数字经济发展水平存在显著的空间非均衡性,与经济发展水平空间格局存在相似性,大体呈现出“东—中—西”“沿海—内陆”的梯度递减趋势,区域差距是中国数字经济发展水平差距的主要来源(何苗等,2022),但各区域数字经济产出效率不存在明显的空间相关性(李研,2021)。从影响因素来看,数字经济发展受多元因素的影响,如信息化基础、地理区域、经济水平、人力资本、政府扶持等(余运江等,2023),但在不同研究单元下存在一定的差异(王彬燕等,2018)。京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群等是数字经济发展的高地,但大部分城市群数字经济呈现出两极化或多极化趋势,城市群之间差异较大(张柯贤等,2022)。从空间分布特征来看,京津冀城市群数字经济呈现出“中心—半边缘—边缘”圈层结构和“内高外低”特征(彭文斌等,2022),长江经济带数字经济发展水平整体偏低,地理分布并未遵循城市等级体系与地理空间等级体系(钟业喜等,2020)。

二是数字产业空间格局动态演变及数字企业区位选择动因。毕秀晶等(2011)以企业信息名录为依据,采用GIS 技术等方法分析上海大都市区软件产业的空间格局、演变特征及影响因素,研究显示,软件产业分布的集聚化特征明显,但集聚中心由中心城区向郊区偏移。刘程军等(2021)从街道层面考察了杭州互联网企业的时空演化特征,研究认为,创新创业环境和区位条件是新成立互联网企业区位选择的主要影响因素。毛丰付等(2022)在针对长江经济带的研究中指出,数字产业总体上呈现“东(略偏北)—西(略偏南)”的集聚发展态势,主要受经济社会发展水平和信息化发展潜能两个维度的多种因素影响,且因素交互作用严重。

总体来看,数字经济发展水平测度及地区差异性仍是当前数字经济研究的重点和热点,针对数字产业空间格局演变及企业区位选择的研究较少,大尺度研究文献尤为缺乏。数字经济对经济发展的支撑作用持续增强,逐渐成为区域经济高质量发展的新引擎。数字产业的合理布局有利于调整产业与空间结构,发挥地区比较优势,促进区域经济协调发展。因此,探讨数字产业分布格局与驱动因素具有重要的现实意义与理论价值,能够为地方制定针对性政策和有效干预数字经济发展提供科学依据。

二、研究设计

本部分依据数字经济的产业分类和新注册企业数据构建数字产业集聚水平测度指标体系,并对影响数字产业集聚的多元驱动因素进行说明。

(一)指标与数据

1.测度指标

产业集聚是企业微观主体区位选择的结果(毛琦梁等,2013)。本文数据来源为2000—2021 年国家市场监督管理总局企业注册的相关信息。依据2021年国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,数字经济的产业分类范围主要从数字产业化和产业数字化两个方面确定,包含5个大类、156个小类。本文以信息传输、软件和信息技术服务业作为数字产业的代理变量,理由如下:一是考虑信息量较大,数据处理复杂,在行业分类部分按照国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)处理为20 个大类,依据数字产业分类标准,仅信息传输、软件和信息技术服务业(行业代码为“I”,下文简称I行业)包含的三个行业全部属于数字产业,分别是电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业。二是从数字产业结构内部来看,近年来,信息传输、软件和信息技术服务业的比重不断提升,营业收入与营业利润均呈持续高速增长态势(王俊豪等,2021)。

参考赵浚竹等(2014)的研究,将数字产业集聚度定义为该省信息传输、软件和信息技术服务业新注册企业数在当年全国该行业新注册企业总数中的占比,计算公式为:

其中,DIAit表示i省t年数字产业集聚度,Pit表示i省t年I 行业新注册企业数,Ct表示t年全国I 行业新注册企业总数。该指标为相对指标,DIAit取值范围为大于或等于0,数值越大,表明该省数字产业集聚度越高。

考虑数据的可得性与连续性,研究区间设定为2000—2021 年,研究单元为31 个省(区、市),未包含中国台湾、澳门和香港。

2.变量选择

数字产业集聚是多维因素共同作用的结果,本文重点关注影响数字产业集聚的地方性因素,参考王彬燕等(2018)、袁丰等(2010)、刘军等(2020)、毛丰付等(2022)的研究,从经济社会发展基础与创新创业环境两个维度选择影响数字产业集聚的11 个因素(见表1)。数据来源为《中国统计年鉴》(2001—2022年),缺失数据使用相应省份统计年鉴补齐。

表1 数字产业集聚的影响因素及说明

第一,经济社会发展基础。

经济发展水平。经济发展水平是地区数字产业发展基础与市场潜力的综合体现。一方面,数字产业发展以互联网为基础,而地方经济发展水平是互联网发展的基础(邱娟等,2010;徐清源等,2018),经济发展水平越高意味着数字化基础设施更加完善。另一方面,从数字技术应用来看,地区经济发展水平的提升拓宽了数字技术在个人应用、企业电商、医疗服务、金融服务等方面的空间。考虑地区差异,本文采用人均GDP表征地区经济发展水平,并以2000年为基期进行价格调整。

产业结构。数字经济与实体经济存在密切联系,其中,现代服务业的发展推动了网络购物、数字支付等新业态的出现,为数字技术在生活方面的应用提供了机遇。本文使用第三产业产值在GDP 中的占比衡量地区产业结构。

地区规模与数字产品消费能力。在影响数字企业选址的众多因素中,市场潜力是重要因素之一,庞大的消费群体与较高的购买力驱动着数字产业规模的不断扩大,本文采用年末常住人口数、人均可支配收入来表征地区规模与数字产品消费能力。

数字基础设施与区位条件。数字基础设施是数字企业发展的必备条件,本文采用年末移动电话用户数表征地区数字基础设施建设水平。随着面对面交流需求的减少,数字经济发展对交通通达性的依赖性降低,但优越的区位条件提升了数字企业对于人才的吸引力,对于企业招人、留人显示出了积极作用。本文使用铁路与公路运营里程之和衡量地区的区位条件。

第二,创新创业环境。

政府规模。政府与市场共同推动了数字产业空间格局的演变,对于数字企业而言,一方面,土地、税收是影响企业选址成本的重要因素;另一方面,产业政策、产业基金、指向性和财政补贴等显著影响着技术进步的速度和方向(Winthrop,et al.,2002),政府支持缓解了企业的资金压力(Liang,et al.,2023),为企业持续创新与发展提供了支撑。本文使用地方财政支出占GDP的比重来衡量政府规模。

市场化程度。市场化程度的提升有助于激发技术交易市场的活力,通过完善市场法律法规等手段保护专利者的权益和推动技术交易活动的成交,本文参考樊纲等(2011)研究,采用市场化指数表征地区市场化程度。

技术创新条件。数字产业属于技术密集型与人才密集型产业,地区科研水平与整体创新环境是数字企业选址时考虑的重要因素。创新型数字技术人才是数字企业发展的基础,稳定的人才供给是数字企业持续创新的基础(黄新焕等,2018)。本文分别使用专利申请受理数、研究与试验发展(R&D)人员全时当量和技术市场成交额来衡量科技储量、科技人力投入与技术市场发展水平。

(二)研究方法

第一,灰色关联度分析法。灰色关联度分析法的优势是普遍适用性,即对于样本量和样本是否有无规律均无特殊要求,因此,该方法是多因素研究中常用的方法。为解决量纲不一的问题,研究中通常采用初始化或均值化的方法进行无量纲化处理。灰色关联度分析法的详细计算公式和步骤请查阅刘思峰等(2013)的研究。

第二,Dagum 基尼系数及其分解。Dagum 基尼系数是研究区域差异的常用方法,本文使用Dagum基尼系数及其分解来分析中国数字产业集聚的地区相对差异及差异的构成和来源。计算公式为:

其中,G为数字产业集聚度总体基尼系数,c为省份个数,k为区域个数,为当年数字产业集聚度平均值,cj、ch分别为区域内省份数量。总体基尼系数(G)由区域差距(Gw)、区域内差距(Gb)和超变密度(Gt)三个部分组成,基尼系数分解详细步骤请查阅Dagum(1997)论文。

第三,莫兰指数(Moran’s Ⅰ)。全局莫兰指数用于反映数字产业集聚的总体空间关联程度,用于判断地区数字产业集聚水平的变化是否与相邻空间有关。局部莫兰指数则用于检验局部区域数字产业的空间集聚性。全局莫兰指数计算公式如下:

其中,It为t年全局莫兰指数,xi、xj分别为i省与j省的数字产业集聚度,S2为数字产业集聚度观测值方差,Wij为空间权重矩阵;为全国数字产业集聚度的平均值,n为研究地区数量。It取值范围是[-1,1],It>0或<0时,认为数字产业集聚为空间正相关或负相关,It=0时,认为数字产业集聚的空间格局为随机分布。

第四,Kernel 核密度估计。Kernel 核密度估计方法使用连续密度曲线描述随机变量的分布形态及变化。核密度函数的表达形式多样,本文采用高斯核密度函数来刻画数字产业集聚的动态变化。参考孙畅等(2020)、韩兆安等(2021)、张永姣等(2023)的研究,核密度估计的函数形式如下:

其中,N表示省份个数,Xi表示独立同分布的观测值,本文指数字产业集聚度;为数字产业集聚度的平均值;H表示核密度,k表示带宽。f(x)值越大,核密度越高,说明产业集聚度越高。

三、数字产业的集聚水平与影响因素

基于前文构建的测度指标体系,利用企业注册数据测算2000—2021 年全国31 个省(区、市)的数字产业集聚度,从全国、区域和省域三个层面分析数字产业的集聚水平及变化情况。在此基础上,采用统计年鉴数据和灰色关联度分析法研究数字产业集聚水平的影响因素及区域异质性。

(一)数字产业的集聚水平与变化

1.全国层面:数字产业集聚水平不断下降

2000—2021 年,全国数字产业规模持续扩大,全国I 行业新注册企业数由3.28 万个增加至57.82万个,年均增速达13.69%。具体来看,2000—2004年,数字产业处于初步发展阶段。自2001 年加入WTO 后,中国数字企业开始大量出现,2003年迎来增长小高峰,较2002 年增长50.78%。2006—2012年,各省份数字产业波动发展,全国I行业年均新注册数约为8 万家,数字产业集聚度中位数在3 附近小幅波动(见图1)。其中,受2008 年金融危机影响,2009—2012 年新注册企业数有所下降,地区数字产业集聚度差距有所扩大,但不明显。2013年以来,党和国家高度重视数字经济发展,出台了一系列支持与引导政策,数字产业进入快速发展阶段。2013—2021年,全国I行业新注册企业数增加7倍,其中2014 年、2015 年和2019 年增长率分别达56.28%、43.11%和35.32%。伴随数字企业在全国各地的涌现,数字产业集聚度的中位数呈不断下降趋势,由2013 年的2.89 下降到2021 年的1.62 与此同时,箱体高度与异常值明显增加,表明地区间的数字产业集聚度差异有扩大趋势,部分地区是数字产业集聚的热点区域,在数字产业发展方面持续领先。

图1 2000—2021年全国数字产业集聚度分布情况

2.区域层面:数字产业集聚水平差异性显著

从区域层面看,数字产业集聚水平与变化趋势存在显著的差异性(见图2)。总体来看,东部地区和中部地区数字产业集聚度较高,绝大部分年份高于全国均值,是数字产业集聚的热点地区。具体来看,2000—2013 年,中部地区数字产业发展较快,I行业年均新注册企业数2887个,产业集聚度总体处于波动上升阶段,并于2007 年超越东部地区,2009年达到峰值(5.11)。2014年后,中部地区产业集聚度逐年下降,到2021 年下降为2.14,但仍高于全国均值及东北地区和西部地区。2000—2009年,伴随全国各地数字产业的发展,东部地区产业集聚度有所下降,I行业年均新注册企业数2817个,集聚度均值由4.69下降为3.25。2010年后,东部地区数字产业规模明显扩张,数字产业集聚水平快速提升,到2021 年东部地区数字产业集聚度均值达6.99,是2010 年的2 倍,分别是中部地区、西部地区和东北地区的3.27 倍、6.59 倍和4.6 倍。与上述两个区域相比,东北地区和西部地区数字产业整体集聚水平偏低,但在变化趋势上存在一定差异。研究期内,西部地区数字产业集聚度均值为2.01,始终处于全国均值之下。东北地区数字产业集聚表现出阶段性特点。2000—2009年,东北地区数字产业集聚水平变化表现为“上升—下降—上升”,集聚度均值由2.43上升至3.89。从2010年开始,东北地区数字产业集聚水平骤降,与东部地区和中部地区差距明显,到2021年,数字产业集聚度均值下降为1.52。

图2 2000—2021年四大区域数字产业集聚度均值及变化情况

3.省域层面:部分地区数字产业集聚水平两极分化

由于本文研究跨度较大,基于上文分析结果,在此以2000年、2004年、2009年、2013年、2019年和2021 年作为代表年份分析省域层面的数字产业集聚度与变化情况。具体地,以2000 年数据为依据,采用自然断裂点法将数字产业集聚度划分为四个等级:第一等级(集聚度≥5)、第二等级(集聚度介于2.34—4.99)、第三等级(集聚度介于0.87—2.44)、第四等级(集聚度≤0.86)(见表2)。

表2 2000年、2004年、2009年、2013年、2019年和2021年数字产业集聚度等级划分结果

从省域层面来看,东部地区和中部地区存在两极分化特点。在东部地区,广东数字产业集聚水平较高,除2009年、2021年外,均排在全国首位。数据显示,2000—2021 年,广东I 行业新注册企业数由3029个增加至2021年的78046个,数字产业集聚度均值为10.18,其中,2013—2021 年均值高达11.62。此外,江苏、浙江和山东也是数字产业集聚的热点地区,集聚度均值分别为7.56、6.37 和5.86,排在全国前列。但海南和天津数字产业集聚度偏低,绝大多数年份处于第四等级,数字产业集聚度在0.86 以下。从企业注册数据来看,2001—2012年海南和天津年均增长率分别为5.4%和12.4%,多个年份存在负增长情况。在中部地区,河南、安徽、湖北和湖南集聚度较高,研究期内数字产业集聚度均值分别为5.83、4.64、4.24和4.58。其中,安徽在2006—2012年连续7年进入全国TOP5行列,2009年I行业新注册企业数5314 个,集聚度为8.67,超越广东排在第一位。河南有11个年份进入了全国TOP5行列,其中,2017年I行业新注册企业数2.3万个,较2016年增加25.6%,产业集聚度为8.47,排在全国第二位。而江西和山西产业集聚度持续偏低,2000—2021年均值分别为2.73和1.75,位于第二、三等级。

如前文所述,西部地区和东北地区数字产业集聚度普遍偏低,但存在少量数字产业集聚中心。在西部地区,甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆的数字产业集聚度明显偏低,主要位于第四等级,贵州、内蒙古、重庆和云南相对较高,位于第二、三等级。研究期内,四川和陕西是西部地区数字产业集聚的中心,其中,2001—2021 年,四川I 行业新注册企业数以年均17.41%的速度增长,数字产业集聚度均值为5.62,有9个年份进入全国TOP5行列。陕西数字产业规模持续扩大,集聚度逐年攀升,由2000 年的1.91 上升到2019 年11.50,在全国的排名由第十九位上升到第二位,仅次于广东,但近两年来有所下降。东北地区数字产业集聚变化趋势存在显著的差异,具体来看,黑龙江数字产业集聚度呈先上升后下降趋势,2001—2010 年I 行业新注册企业数以年均29.6%的速度增长,产业集聚度由1.44 上升到5.35;此后逐年下降,到2021 年为1.18,处于第三等级。吉林数字产业集聚水平始终处于低位,变化较小,2000—2021年介于0.8—2.91,处于第三、四等级。辽宁数字产业集聚度呈逐年递减趋势,2000年集聚度为5.96,排在全国第七位,仅次于浙江(集聚度为5.97),2001 年达到近20 年集聚度峰值(7.17),到2021年下降为2,与全国平均水平存在一定差距。

(二)数字产业集聚水平的影响因素

1.实证结果

揭示数字产业集聚的影响因素是促进地方数字产业发展和推动区域数字经济协同发展的着力点。基于2000—2021 年省域面板数据和灰色关联度分析法计算各因素与数字产业集聚水平的关联度(见表3)。从全部样本数据的测算结果来看,各因素与数字产业集聚度的关联度均在0.9以上,表明本文所选因素对数字产业集聚具有显著影响。从关联度排序来看,前5 个因素依次为地区规模、市场化程度、区位条件、数字基础设施和科技人力投入,技术市场发展水平、科技储量和经济发展水平等因素的影响相对较小。基于前文分析可知,数字产业集聚存在阶段性变化特点,故将样本划分为2000—2013年和2014—2021年两个部分,分阶段考察数字产业集聚影响因素的变化。结果显示,2000—2013 年,各因素对数字产业集聚的影响程度与全部样本下的结果基本一致。2014—2021 年,数字基础设施、科技人力投入和科技储量对数字产业集聚的影响程度明显提升,分别排在第二、三、五位,这表明数字产业集聚越来越表现出研发与技术导向。

表3 各因素与数字产业集聚水平的关联度

2.区域异质性分析

由于中国数字产业集聚的区域差异性突出,本文将样本数据划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四个区域,对数字产业集聚影响因素的区域异质性进行探讨(见表4)。总体来看,无论是在全国层面,还是在区域层面,区位条件的改善都能够显著促进数字产业集聚。从各地区来看,所选要素对东部地区和西部地区数字产业集聚的影响程度与全部样本测算结果基本一致,其中,科技人才投入对于促进数字产业在西部地区集聚具有积极影响,关联度为0.947,排在第三位。各要素对东北地区数字产业集聚的影响程度相对较小,要素关联度均在0.9 以下,市场化程度和政府规模的影响较为突出,关联度分别为0.848 和0.816,排在第二、第六位。比较来看,各要素对中部地区数字产业集聚的影响程度与其他区域存在较大差异。其中,科技人力投入是数字企业在中部地区选址的首要因素,关联度为0.996,排在第二位的是数字基础设施建设水平。此外,地区经济发展水平的提升对于吸引数字企业到中部地区集聚同样具有显著影响,关联度为0.944。

表4 各区域数字产业集聚的影响因素分析

四、数字产业集聚水平的地区差异性与演变特征

为了进一步明确数字产业集聚水平的地区差异性与演变特征,该部分首先采用Dagum基尼系数及其分解对数字产业集聚的地区差异性及来源进行分析,其次采用莫兰指数对数字产业集聚的空间相关性进行分析,最后通过Kernel核密度估计法对其演变特征进行判断。

(一)数字产业集聚水平的地区差异性及来源分解

采用SPSS22.0 测算2000—2021 年总体Dagum基尼系数,并按照四个区域对Dagum基尼系数进行分解,以揭示地区差异性及来源。结果显示,2000—2021 年,总体Dagum 基尼系数介于0.332—0.517,整体呈上升趋势。其中,2000—2009 年,四大区域数字产业集聚差异处于波动状态,基本以缩小趋势为主,但降幅较小。2010—2021 年,Dagum基尼系数逐步上升,由0.330 上升到0.517,表明地区间数字产业集聚的差异逐步扩大,与上文分析结果一致。从Dagum基尼系数分解情况来看,地区差异性是主要来源,2000—2021年年均贡献率(Gw)为45.33%,超变密度(Gt)贡献率和组内差异(Gb)贡献率相当,分别为27.44%和27.23%。

从区域内部来看(见表5),东北地区和中部地区Dagum基尼系数明显低于全国平均水平,区域内部数字产业集聚差异相对较小。在大部分年份,东部地区、西部地区与全国平均水平接近,且变化趋势较为一致。其中,西部地区产业集聚差异在近两年有明显扩大趋势,Dagum基尼系数显著高于全国平均水平及其他三个区域。

表5 2000—2021年区域内部Dagum基尼系数

(二)数字产业集聚的空间相关性

Dagum 基尼系数的检验结果显示了中国数字产业集聚存在显著的空间非均衡性,进一步地,使用SPSS22.0计算2000—2021年全局莫兰指数,对数字产业集聚的空间关联性进行检验。在计算时,本文采用两种权重矩阵:一是邻接矩阵,二是以2000—2021年各省(区、市)人均GDP均值作为地区“经济距离”构建空间权重矩阵,并进行标准化处理(见表6)。在研究范围内,各地区数字产业集聚不存在明显的空间相关性,即省域层面的数字产业集聚具有相对的独立性。具体来看,基于邻接矩阵的测算结果显示,仅2012 年全局莫兰指数通过5%的显著性水平检验,全局莫兰指数为0.161,为弱相关。同样地,基于经济距离矩阵测算的全局莫兰指数仅在2006 年和2012 年通过5%的显著性水平检验,全局莫兰指数分别为0.159和0.114。

表6 2000—2021年全局莫兰指数测算结果

(三)数字产业集聚水平的演变特征

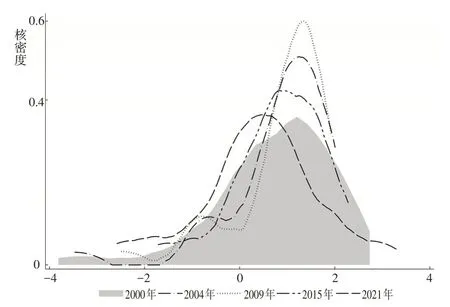

利用Stata16.0 软件对2000—2021 年数字产业集聚度进行Kernel核密度估计,由于本文研究期较长,图中数据堆叠不利于集聚水平演变态势的分析,基于上文分析结果及对核密度估计结果的逐年分析,最终选择2000年、2004年、2009年、2015年和2021年作为代表年份进行绘图(见图3)。

图3 2000年、2004年、2009年、2015年和2021年中国数字产业集聚的Kernel核密度估计曲线

中国数字产业集聚水平的动态演化具有如下特征:第一,数字产业集聚水平经历了先缩小后扩大的发展趋势。从Kernel 核密度分布曲线的波峰高度与分布曲线宽度变化看,2000—2009年波峰高度持续上升,宽度逐渐收窄,表明这一时期数字产业集聚水平的地区差异在减小。2010年以来,波峰高度持续下降,分布曲线宽度逐步扩大,这意味着省域层面的数字产业集聚水平从低值高度集中向高值相对分散的方向变化,空间非均衡性加剧。第二,中国数字产业集聚水平不存在明显的多极化趋势。从波峰数量看,研究期内Kernel核密度分布曲线主要为单峰模式,仅2004年、2009年出现了短暂的双峰,但峰值较小、宽度较大,说明中国数字产业集聚水平整体上不存在明显的多极化趋势。第三,数字产业集聚水平趋于下降。从位置变化看,数字产业集聚水平的Kernel 核密度分布曲线中心逐步左移,左拖尾逐渐收缩,表明伴随数字产业在全国各地的发展,数字产业集聚水平整体降低,但数字产业集聚度较高省份与较低省份之间的极差在逐步扩大。

五、数字产业集聚水平存在的问题

近年来,中国数字产业规模持续扩大,数字产业集聚水平不断提高,但还存在一些问题影响着数字经济的高质量发展。

1.区域不均衡问题突出

2000—2021 年全国新注册的数字企业持续增长,数字产业规模持续扩大。但从数字产业集聚水平来看,全国数字产业集聚水平差距呈明显扩大趋势,地区间差距是主要来源。在省域层面,数字产业集聚水平的空间分布特征仍没有打破“胡焕庸线”,呈现出从东部地区向西部地区递减的趋势。从区域层面来看,中部地区发展相对均衡,且水平较高。东部地区数字产业集聚水平整体较高,但两极分化特点突出,广东、江苏、浙江、山东等省份数字产业集聚水平较高,排在全国前列,而海南、天津等省份则显著低于全国水平。东北地区和西部地区数字产业集聚水平持续偏低,与东部地区、中部地区差距明显,是未来中国在推动数字产业化发展与打造数字产业集群过程中应重点关注的区域。

2.集群化效应尚未显现

党的二十大报告指出,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”①。基于上文分析可知,一方面,中国数字产业集群发展尚处于萌芽阶段,数字产业集聚水平整体呈下降趋势。近年来,地区差距呈进一步扩大趋势,但总体上不存在明显的多极化趋势,这意味着,即使在广东、北京、江苏、浙江、上海等优势地区,数字产业集聚仍处于相对较低的水平,辐射半径广、带动力强的集聚中心尚未形成。另一方面,基于莫兰指数的测算结果可知,省域层面的数字产业集聚具有相对的独立性,区域内、外部的产业联动较弱,限制了整个行业的有序发展和壮大,距离打造具有国际竞争力的数字产业集群仍存在一定差距。

3.科技人力投入不足

数字产业集聚水平的提升是多元因素共同驱动的结果,从本文的研究结果看,中国数字产业发展基础条件还较为薄弱,科技人力投入不足成为制约地区数字产业发展的重要原因,尤其以东北地区和西部地区最为突出。在数字产业发展过程中,人才和科技是首要条件,数字经济的创新驱动实质是人才驱动。统计数据显示,研究期内科技人力投入规模持续增长,研究与试验发展(R&D)人员全时当量的全国均值从2000 年的29746 人年增加到2021年的164963人年,但从各区域科技人力投入规模在全国的占比来看,西部地区和东北地区投入严重不足,而这也是造成数字产业集聚区域不均衡问题的重要原因。研究期内,东部地区的科技人力规模在全国的占比持续提升,从2000 年的48.72%上升到2021 年的65.60%,中部地区相对稳定,在全国的占比均值为16.91%。但东北地区和西部地区的科技人力投入在全国的占比持续下降,分别从2000年的10.65%、17.97%下降到2021年的3.89%、12.71%,降幅明显。

六、结论与建议

(一)结论

科学认识数字产业的集聚水平与时空演变规律是做强做优做大数字产业的前提,深入探讨数字企业选址的影响因素能够为地方制定针对性政策提供科学依据。本文以信息传输、软件和信息技术服务业作为数字产业的代理变量,基于2000—2021年全国31个省(区、市)的新注册企业数据构建测度指标,在对数字产业集聚水平进行分析的基础上,采用灰色关联度分析法分析数字产业集聚的影响因素,采用Dagum 基尼系数、莫兰指数和Kernel 密度估计方法分析数字产业集聚水平的区域差异性与动态演化特征。获得如下结论。

(1)全国数字产业集聚水平不断下降,与经济发展水平的空间分布格局相似。2013年以来,伴随引导与支持数字经济发展的相关政策出台,数字经济在全国各地快速发展,全国数字产业集聚水平趋于下降,在空间分布格局上仍未打破“胡焕庸线”,表现为由东部地区向西部地区梯度递减。东部地区和中部地区数字产业集聚度较高,存在两极分化特点,东北地区和西部地区整体水平偏低。

(2)数字产业集聚是多元因素驱动的结果。总体上,数字企业选址对于地区规模、市场化程度、区位条件、数字基础设施建设水平与科技人力投入表现出较高的敏感性。近年来,数字基础设施、科技人力投入和科技储量对数字产业集聚的影响程度明显提升。此外,数字产业集聚的驱动因素存在区域异质性。其中,提升科技人才投入对于促进数字产业在西部地区集聚具有显著影响,市场化程度与政府规模对于东北地区数字产业集聚具有显著影响。各要素对中部地区数字产业集聚的影响程度与其他区域存在较大差异,排位靠前的依次是科技人力投入、数字基础设施建设水平、区位条件和经济发展水平。

(3)中国数字产业集聚存在空间非均衡性。地区差距经历了先缩小后扩大的趋势,地区间差距是主要来源,研究期内组间贡献率均值为45.33%。从区域内部差异来看,东北地区和中部地区内部差异较小,西部地区内部差异有明显扩大趋势。莫兰指数测算结果表明,数字产业集聚在省域层面上表现出独立性,不存在显著的空间相关性。

(4)总体来看,中国数字产业集聚还存在以下问题:一是区域发展不均衡问题突出,东北地区和西部地区是未来中国在推动数字产业发展与打造数字产业集群过程中应重点关注的区域;二是集群化效应尚未显现,区域内、外部产业联动较弱,辐射半径广、带动力强的集聚中心尚未形成;三是数字产业发展基础条件还较为薄弱,科技人力投入不足成为制约地区数字产业发展的重要原因,尤其以东北地区和西部地区最为突出。

(二)建议

由于中国各地区资源禀赋、政策红利、数字经济基础设施、人力资本等方面存在差异,数字产业集聚的空间非均衡性突出,引导数字产业合理布局和推动区域数字经济协同发展任重道远。基于本文结论,提出如下建议。

第一,实施差异化发展战略,引导数字产业合理布局,推动区域数字经济协调发展。对于数字产业发展基础与环境相对优越的区域,应加强政策引导与支持,充分利用其在产业发展基础、创新环境等方面的优势,加快打造具有国际竞争力的数字产业集群。引导优质要素资源向东部地区和中部地区汇集,着力构建科技创新、金融服务、数字人才等高度融合的集群发展生态。聚焦数字经济重大创新领域,鼓励和支持龙头企业的发展,强化技术创新能力与引领示范作用。对于数字产业发展处于初步阶段的区域,应以市场为主导,引导和支持建设一批专业化、特色化的数字产业集群。挖掘区域比较优势,精准布局数字存储产业,夯实大数据产业基础。强化科技创新、融资对接和政策保障,壮大中小企业特色产业集群,打造数字产业集群生力军。

第二,围绕产业发展需求引进和培养人才,为实现数字技术原始创新提供智力支持。强化人才队伍建设是顺应数字时代要求,提升国家人才竞争力的必然选择。必须深入学习贯彻习近平总书记关于数字经济和人才工作的重要指示精神,牢固树立人才是第一资源的理念,激发数字人才潜能,强化数字经济的人才支撑,为数字经济高质量发展注入强大驱动力。聚焦地区重点领域、重点产业,大力引进国内外一流战略科技人才、科技领军人才和高水平创新团队。加强院士工作站、博士后工作站、海外高层次人才创新院等平台建设,以科研创新平台凝聚产业人才。强化创业资助、生活保障、医疗保险、子女教育、住房等政策的支持与落地,构建人才引进的长效机制。加大教育资源整体力度,持续推动院校、研发机构的人才培养工作,构建高等教育与职业教育协调互促的人才培养体系。

第三,统筹调配资源,强化技术研发与创新,提升数字产业集聚度。不论是在国家层面还是区域层面,数字产业的集聚与发展越来越表现出研发导向,各地需继续加强技术创新环境的建设,吸引企业集聚,激发数字企业创新活力。发挥R&D经费投入的正向激励作用,有效落实税收优惠等政策,鼓励企业加大研发投入,建设重点实验室、技术创新中心、产业技术研究院、产业技术创新战略联盟等各类创新平台,强化企业创新引领作用。推动数字企业与高校、科研院所和合作,加强量子信息、先进计算机、未来网络等前沿技术攻关,提高数字经济的技术创新力和产品竞争力。规范数据公开与使用,提升跨部门跨行业的统筹协调力度,有效解决“信息孤岛”问题,提升数字资源开发利用的深度,充分发挥数据作为关键创新要素驱动地区发展的作用。

注释

①习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,《求是》2022 年第21 期:4—35页。