指向核心素养的具身化学科实践

——以“转弯问题”专题教学为例

浦建军

(无锡市锡山区教师发展中心,江苏 无锡 214100)

“何为素养?素养就是运用知识解决问题的能力.”[1]素养导向的课堂应该让学生有真切的感受、深度的体验、思维的碰撞和情智的发展.基于具身学习的具身化学科实践,强调学习者要用身体卷入知识的原生产过程中去,在情境具身、物理具身、想象具身等多种具身方式中构建起“心智-身体-环境”3者相互交融的动态过程,有效提升学生的核心素养.本文以“转弯问题”专题教学为例,基于具身学习视角,谈谈具身化学科实践的探索.

1 “转弯问题”教学内容的背景分析

从专题选择看,“转弯问题”源自人教版高中物理教材必修2第6章第4节“生活中的圆周运动”.笔者认为,“转弯问题”不仅是本章内容的一次“小综合”,而且是后续天体运动、带电粒子在电磁场中的运动、单摆等问题“大综合”的基础.作为一节理论应用课,应该将学科知识和真实问题紧密相连,体现科学方法的显化、科学思维的深化和学科知识的应用价值.生活中的圆周运动,更多体现在生活中的各种“转弯现象”,如火车、汽车、自行车等在弯道行驶和飞机在空中盘旋等现象,如体育竞技运动中场地自行车赛、速度滑冰、雪上空中技巧等,如游乐场旋转木马、海盗船、过山车等游乐项目,如杂技表演的“飞车”“水流星”等.从教材中的几种典型现象如火车转弯、汽车过拱桥等拓展至生活中的众多“转弯问题”,可以更好体现“从生活走向物理,从物理走向生活”的理念,更能培养学生的扎实学力和学科素养.

从认知结构看,学生通过认识圆周运动,拓展了对机械运动的类型、描述方式的认识.通过认识物体做圆周运动的条件,丰富了对运动和力的关系的理解.聚焦生活情境中各种“转弯问题”,以具身学习的方式强化学科实践,对生活中的典型圆周运动实例进行分析、概括和抽象,形成质点做匀速圆周运动的理想化模型来发展学生的模型建构能力、科学论证能力和质疑创新能力,促进所学知识的融会贯通,形成解决问题的认知策略.

2 “转弯问题”专题教学的具身化学科实践

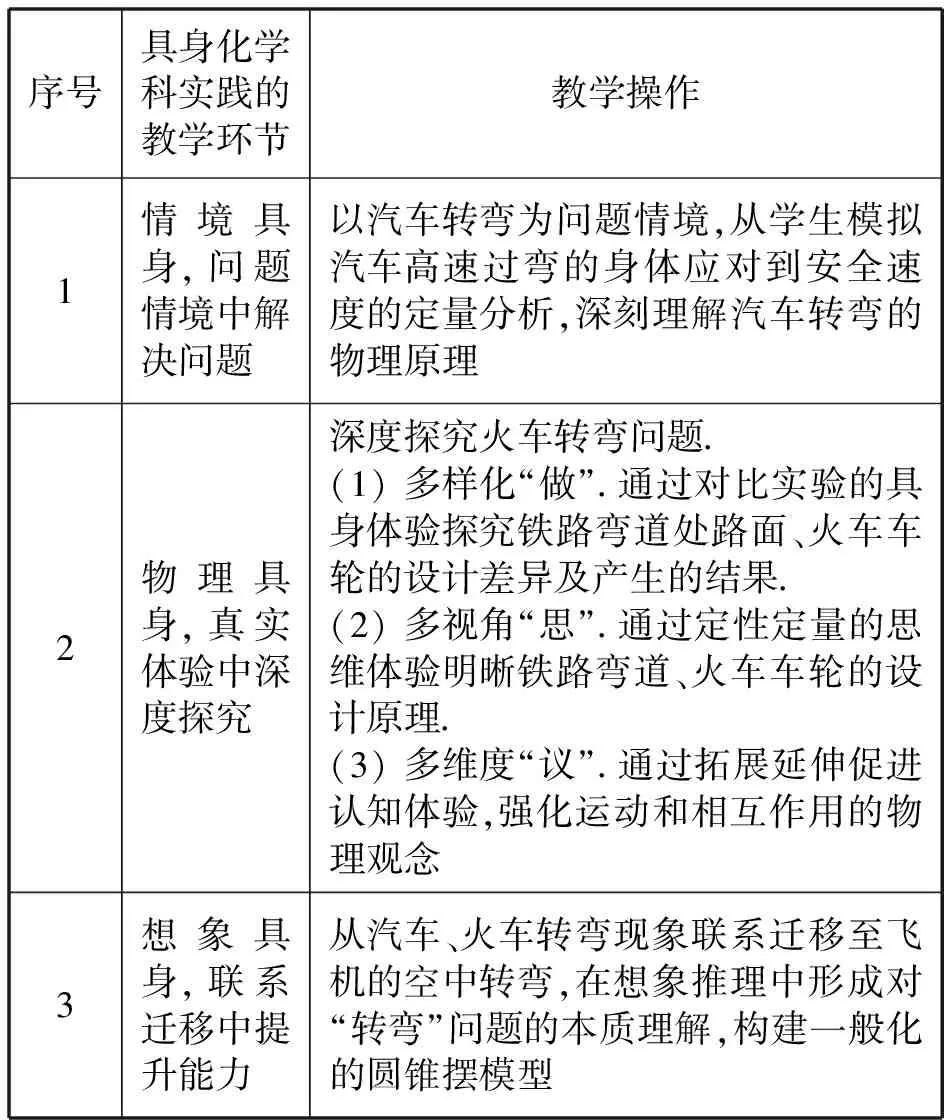

学科实践注重学习者的身体参与和亲身经历,倡导基于真实情境的问题、任务、项目式学习.具身认知视角下的教学设计突出“通过整合‘身体动作和经验’将学生置于投入性的学习活动中(包括系列和系统的身体运动、想象和探索活动),以便在正式教学场景中利用行动和感知来发展学生对概念(抽象或具体)的理解”.[2]“转弯问题”专题教学的具身化学科实践,从“情境具身,问题情境中解决问题”“物理具身,真实体验中深度探究”“想象具身,联系迁移中提升能力”3个方面进行具身化学科实践设计,如表1所示,进而让学生在学习中深度体验、深刻思维、深层发展.

表1 基于具身化学科实践的教学设计

2.1 情境具身,问题情境中解决问题

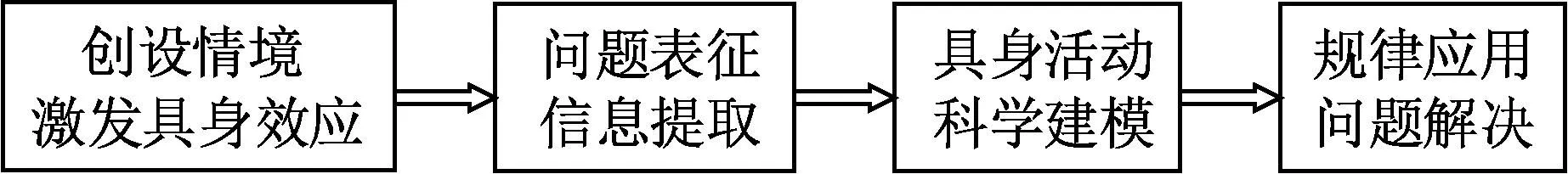

情境是学生从经验向知识转化的桥梁,更是促进学生从知识掌握向素养转化的抓手.知识情境化是知识活化并转化为素养的必经途径.[3]从教学的角度讲,教师通过创设有意义、有启发、有关联的问题情境,让学生参与其中,激活感官,经历知识发现过程的“重演”,以此实现知识的情境化.情境具身是知识情境化的一种有效方式,通过呈现知识产生的熟悉场景,建立起生活、经验和知识3者之间的深度联系,使学习者产生感同身受的具身效应,在做思结合的具身学习中感受知识的原始形式,在去情境化的过程中综合性调动思维解决问题.其教学流程如图1所示.

图1 教学流程

以探究汽车转弯为例的情境具身可作如下设计.

图2 汽车在水平公路弯道上行驶

压弯或者吊弯,是一项胆量、技术完美融合的冒险运动.通常在高速通过弯道时出现.如图2所示为汽车在水平公路弯道上行驶的照片.

任务1.学生模拟汽车过弯道时身体做出的应对.

任务2.若汽车过弯时不发生侧滑,试定性分析汽车的安全速度多大?

任务3.若汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.7倍,已知图2中双向四车道总宽度约为15 m,试分析汽车转弯的最大速度能否超过25 m/s?[4]

任务4.若要增大汽车过弯时的安全速度,可以从哪些方面作出改进?

图3 汽车在弯道处行驶

任务5.如图3所示,若3辆车过弯道时均不发生侧滑,哪辆车的安全速度最大?

设计意图:探秘“压弯”问题情境,充分利用学生敢于冒险、寻求刺激的心理,通过看、谈、做等多种具身方式,让学生充分融入情境,不断反刍已有经验,有效激发高品质的思维活动,深刻理解向心力与速度之间的物理关联.任务1和2让学生在模拟“压弯”活动中,从身体感知到理性思维,以做思结合的方式构建匀速圆周运动的模型,探寻向心力的来源,深化学生运动与相互作用的物理观念.任务3是一个具备问题劣构性的原始物理问题,注重思维的灵活性和综合性,在真实学力的培养上体现独特的教育价值.问题4以开放性提问探讨提升安全速度的不同方式,培养学生的思维开放性和灵活性.任务5围绕真实问题解决,对斜面上的汽车进行受力分析、质疑、探究循证、理论推导,形成新的认知:“倾斜的方式”可以巧妙获取更大的向心力,保障较大的安全速度.

2.2 物理具身,真实体验中深度探究

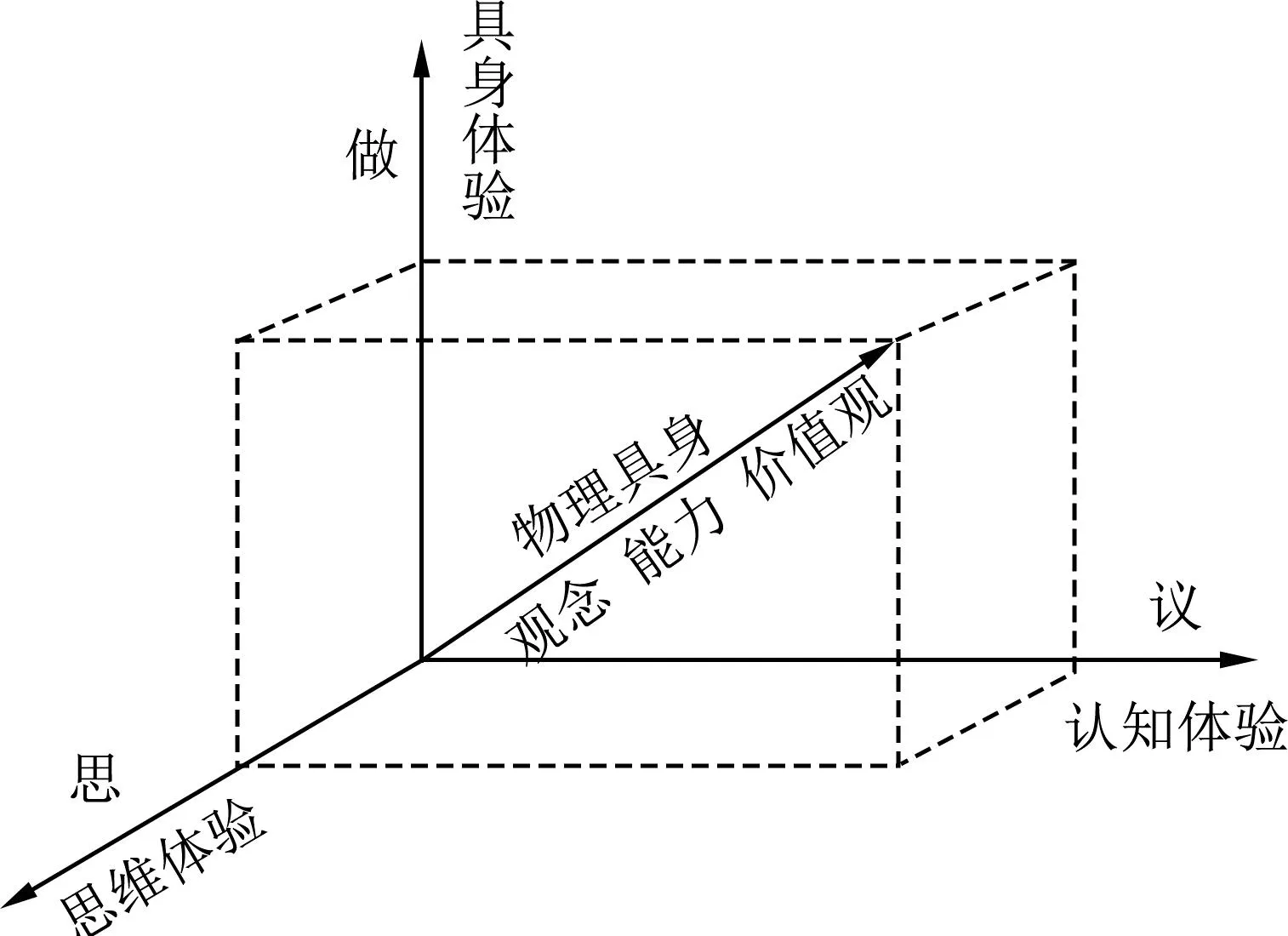

“具身性和直接性”强调认知过程要摆脱过多的普遍抽象的概念化知识和符号的传输,更多地让认知者自身去直接体验和经历……[5]物理具身的实质就是具身操作,抓住物理实验是手脑并用的实践活动的特征,精心设计物理实验,透过现象看本质,动作与思维相结合,以“做”“思”“议”的方式,在多样化“做”中促进具身体验,在多视角“思”中促进思维体验,在多维度“议”中促进认知体验.通过深度体验,让学生像科学家那样“独立”尝试用各种方法研究问题,评价、质疑、 论证、创新,实证意识与批判思维能力得到加强.基于物理具身的体验性活动设计架构如图4所示.

图4 体验性活动设计架构

以探究火车转弯为例的物理具身可作如下设计:

复兴号高速列车的最高时速可达350 km,其又是如何安全通过铁路弯道的?

图5 有机玻璃制作的转弯轨道

活动1.如图5所示,用有机玻璃制成转弯轨道,嵌入木板固定,直轨道一端适当抬起,下面加可移动的楔形木块,以调节轨道高度,控制小车转弯速度.小车以较小和较大速度通过水平弯道,请学生观察与思考,看到了什么?说明了什么?(实验过程现场摄像,慢动作播放)

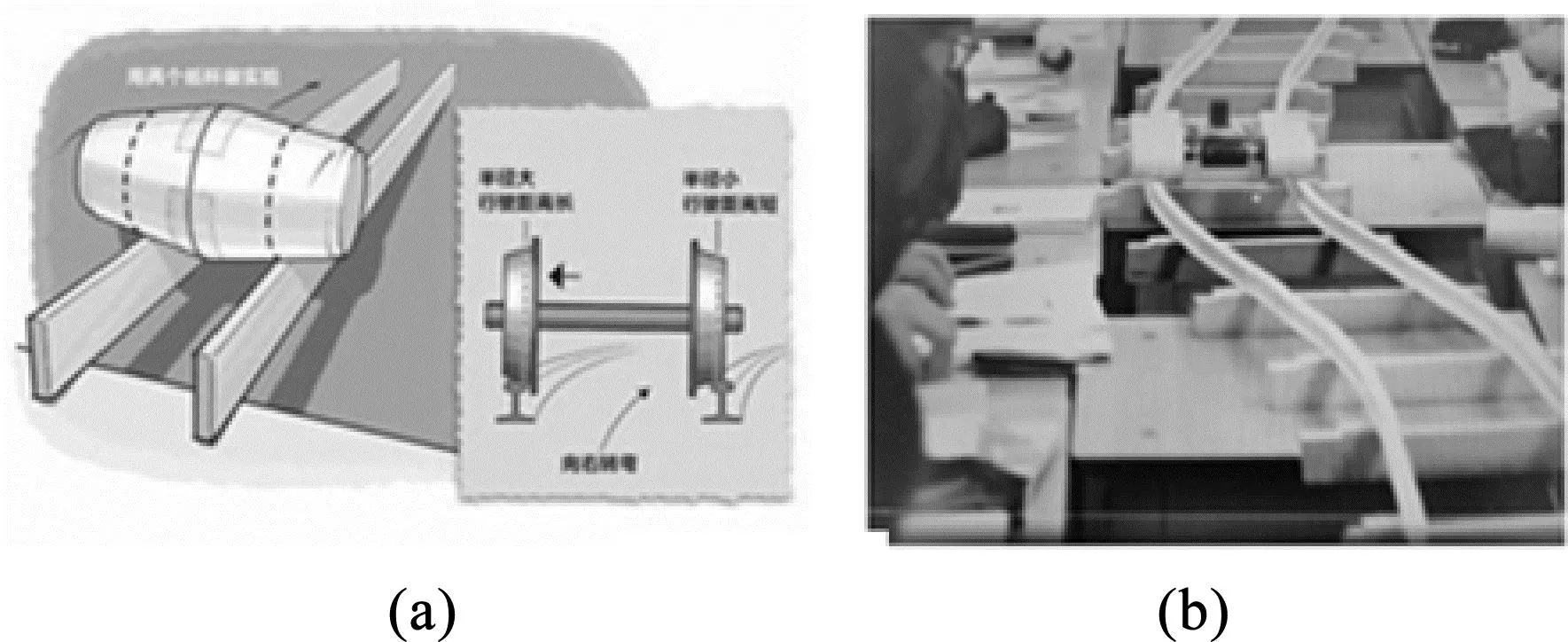

活动2.学生仔细观察火车轨道、车轮的结构图片,教师展示自制模型,请学生尝试利用牛顿第二运动定律解释火车转弯.

活动3.如图6所示,学生首先用教师提供的自制圆柱形车轮+轨道模型模拟火车转弯,车轮从轨道上滑落;学生用两个一次性纸杯做成的简易车轮再次进行实验,车轮没有从轨道上滑落.学生解释原因.

图6 自制弯道

活动 4.如图7所示为车轮+轨道的3种设计方案,请学生讨论哪种方案最合理.

图7 3种设计方案

设计意图:该设计重构教学内容,强化3方面体验,突出素养导向.一是加强具身体验,3次对比实验从“做实验”走向“做中学”:水平弯道与倾斜弯道对比,为“倾斜方式提供向心力”提供事实证据;圆柱形车轮和圆锥形车轮对比,打破传统认知,引导学生从弯道的倾斜设计向车轮的设计深入;同轴连接的内外车轮行驶路径对比,以可视化的方式为圆柱形车轮的不合理性寻找理据.二是加强思维体验,从“浅层学”走向“深度学”:综合应用受力分析、坐标系建立、矢量分解、物理规律选用等知识和方法,理论上深入剖析火车转弯原理;构建圆周运动同轴转动模型,明晰内外轮相同时间内走过的路程不同,圆柱形车轮必然导致外轮从铁轨滑落.三是加强认知体验,从“学中议”到“用中学”:结合圆锥形车轮的运动、受力特点,探讨铁轨的摆放、枕木的设计等问题,从课内向课外延伸,从课本到学以致用.

2.3 想象具身,联系迁移中能力提升

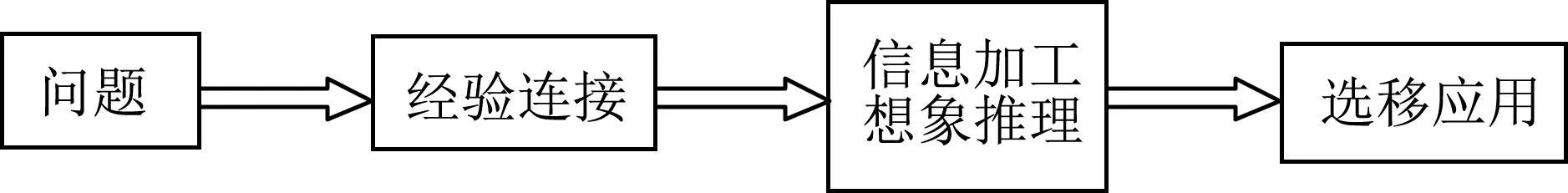

具身学习强调的“具身性”不仅指身体的参与,认知者的思维也具有“具身性”,即学生可以在思维、联想的过程中进行情境模拟和体验.根据Black提出的具身活动类型,在学习活动中可以让学生通过“看”和“做”(物理具身)获得直接经验,然后通过“想”( 想象具身)将新旧经验联系起来,最后产生能促进所学内容迁移发生的任务,达成“看”“做”“想”的相辅相成、三位一体,从而促进知识的理解、迁移、应用.教师通过问题连接经验,指导学生进行充分的想象或者构思,获得具身感受和经验,唤醒思维,促进深层次的信息加工,经历回忆和提取、想象和推理、论证和概括等系列化思维过程,以想象具身的方式调用相应的物理概念、模型和规律,将所学知识和方法合理迁移至新的问题情境,分析解决相关问题,并能发现问题或质疑,实现既关注外部活动(“看”或“做”),也重视内隐的认知、建构、领悟、迁移(“想”).想象具身视角下以迁移能力为核心的设计流程如图8所示.

图8 流程图

以探究飞机空中转弯为例的想象具身可作如下设计:

飞机在空中的盘旋、翻滚、俯冲等各种机动飞行动作,均是“转弯”的表现形式,也是体现飞机的优越机动性能的重要标准.

问题1.学生张开双臂充当飞机机翼,模拟飞机在空中水平转弯的情形,交流自己的观点.

问题2.如图9所示,学生分析飞机空中水平转弯和竖直平面内俯冲时的向心力来源.

图9 飞机飞行图

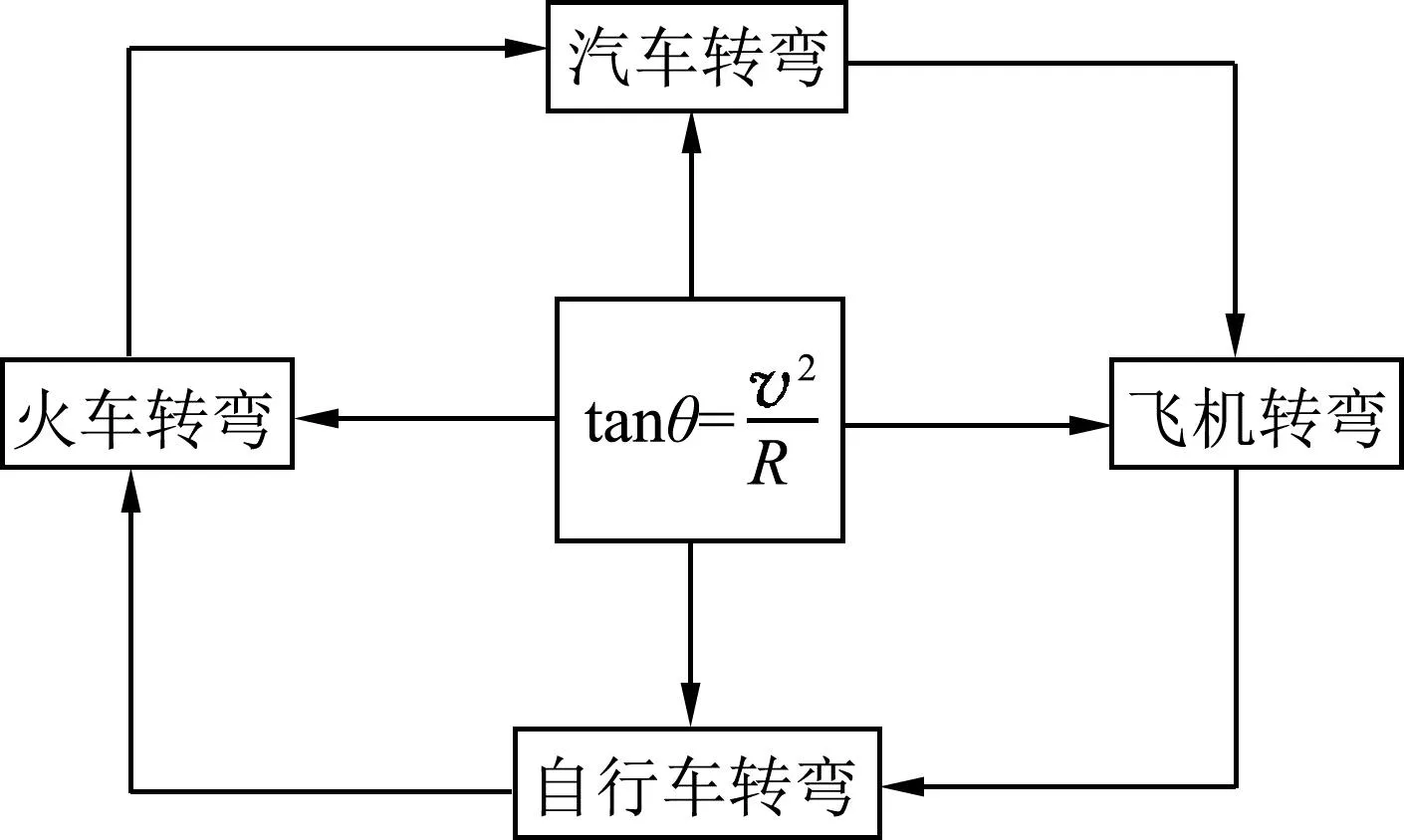

图10 不同情境中的共同物理本质

问题3.直升飞机没有机翼,它是如何实现空中转弯的?请自主查阅资料学习并交流.

设计意图:飞机转弯相比于汽车、火车转弯,直接体验的机会较少,受力情况也比较复杂.问题1让学生张开双臂模拟飞机转弯,在身体操作中自主连接经验,基于想象推理,找到类似于公路、铁路、自行车赛道的实际支持面对物体产生的支持力,即机翼上下表面因压强差产生的作用力,在受力分析中发现不同情境中的共同物理本质(如图10所示).进而设置新情境问题,让学生自主根据联想和经验性直觉把握好分析解决“转弯”问题的本质——从圆周运动的模型建构和向心力的来源入手,实现学习理解、应用实践、迁移创新的学科能力提升.

3 结语

杜威曾经说过“思维和知识都来源于经验”,但具身哲学则强调,这种经验不是“意识的经验”,而是“身体的经验”.心理学家Margaret Wilson在《具身认知的六个观点》中指出:认知需要发生在具体的生活环境中;认知是为了实践,只停留在认知层面是难以为继的.生活的学科意义就是要构建学科与生活、观念与经验的双向融合,让教学变成学科实践.教师需要深研教材、联系生活、关注学情,创造性地使用教材,用具身化的方式开展学科实践,体现学习的意义和学科的价值,提升学生的核心素养.