素养导向下的物理命题策略

刘霁华

(常州市教育科学研究院,江苏 常州 213016)

新高考要求从传统的“知识立意”“能力立意”评价向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”[1]的综合评价转变.这是新课标发展学生核心素养要求在高考评价中的体现,而这种转变不仅要落实在物理课堂中,也要落实在物理命题中.那么在物理命题中我们如何“素养导向”?如何在“知识为基”的基础上实现对学生学科思维品质的评价?本文结合自主命题实践中的案例,提出素养导向下物理命题的策略方法,供各位同行参考.

1 素养导向的试题特征

素养本质上是人在新的不确定性复杂情境中解决问题的能力,涉及逻辑思维、分析综合、推理演绎等高阶思维能力.因此素养导向的试题应该表现为:能够打破通过重复操练获得的所谓“直觉经验”,构建真实的思维加工过程,这种加工过程是建立在理解基础上的、具有迁移性、创新性,而不是简单的记忆性.另外素养导向的试题不是通过复杂推算或复杂过程去实现素养评价的,试题应该评价的是学习者思维的灵活性、批判性、创新性以及理解的深刻性,因此试题应该是简洁的、创设的问题是变式的、基于的情境是新颖的、分析与解答的过程是方法性的,体现出非记忆性的“理性批判”的问题解决过程.[2]

2 素养导向的命题策略

2.1 情境变换

物理问题总是在一定的情境下呈现出来的,但是由于学习过程学生已经接触了大量的情境,一旦试题所包含的情境是常见的,则考试过程就不具备信息加工过程,所以命题必须构建一个新的情境,而这种情境下所包含物理现象必须是学生所学知识可迁移可解决的.情境变换是物理命题的基本策略,也是统领性的策略.

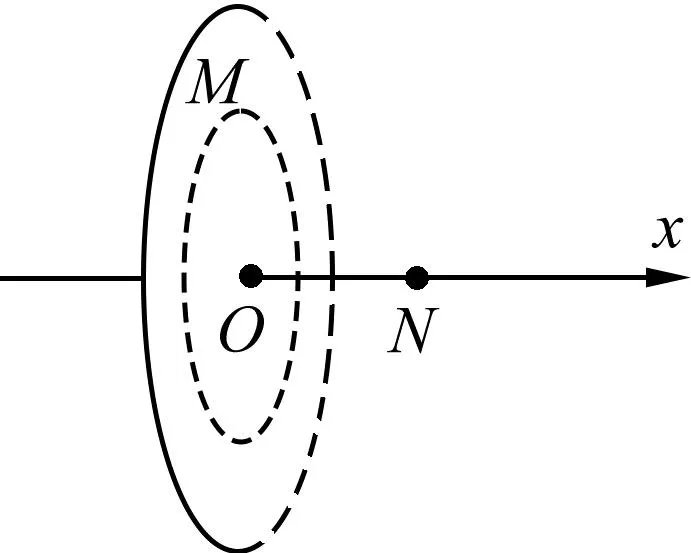

图1

案例1.2021年7月4日航天员刘伯明、汤洪波身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服,先后从天和核心舱节点舱成功出舱,在机械臂支持下,相互配合开展空间站舱外有关设备组装等作业.如图1所示,站在机械臂上的宇航员

(A) 对地速度为0.

(B) 对地加速度为0.

(C) 处于二力平衡状态.

(D) 处于完全失重状态.

在日常教学中常用宇航员在太空舱里的“漂浮”状态来说明“失重”现象,对学生来说已经很熟悉,学生在这一情景下的问题解决多半是依据熟记的“经验”.如果采用这一学生熟悉的情境,想象、建模、理解、推理等高阶思维能力和品质就难以发生,也就难以实现对学生的核心素养进行有效评价.本题利用宇航员“站在”机械臂上进行舱外作业这一我国航天事业的最新成果作为新情境,对学生原有的熟悉情境进行变换,学生需要重新思考与新情境相关的物理规律、物理原理,开展联想、建模、分析、判断等科学思维过程,才能实现问题的解决.考查的结果也是意想不到的,只有不到1/3的学生选择正确答案(D),而有大约一半的人选择(C)答案,显然学生对“失重”和“平衡”的知识可能都是理解的,但是在新情境下他们却对问题分析所基于的原理搞不清,反映了他们强于用通过“记忆”形成的惯性思维去解决问题,真实的推理判断等理性思辨的品质与能力不足.因此通过情境变换,鉴别了学生解决问题的过程是基于“直觉经验”还是“理性批判”,从而实现了素养评价的目的.

情境变换实现素养评价的命题策略,要求的情境必须简明清晰,对应的原理或过程准确.因此情境变换,不是通过使问题复杂化或增加难度来实现素养评价的.

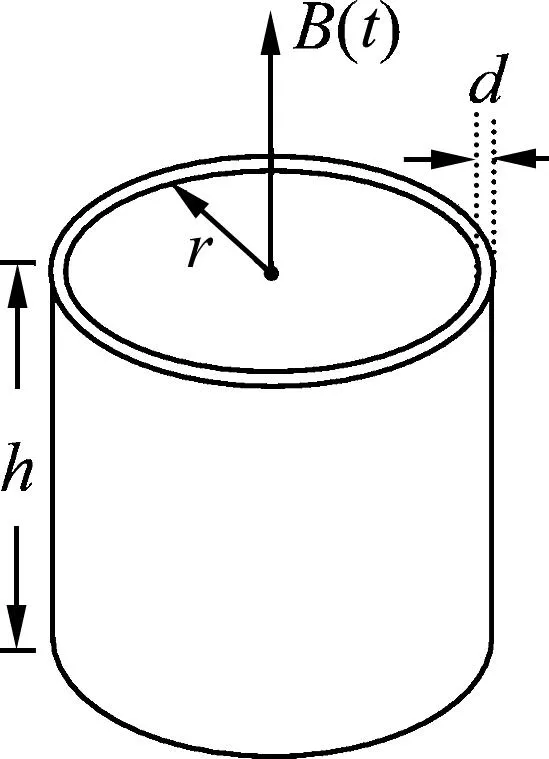

图2

案例2.某个兴趣小组为了研究圆柱体铁芯的涡流热功率,构建了如图2所示的分析模型:电阻率为ρ的硅钢薄片绕成一个内径为r、高度为h的圆柱面,其厚度d≪r.平行于圆柱面轴线方向存在磁感应强度B(t)=Bmsinωt随时间变化的磁场.求此硅钢薄片中:

(1) 感应电动势的有效值E;

(2) 发热功率P.

本题就是将学生常见的圆环回路情境转变为圆筒回路情境,试题的解法过程其实两者没有任何变化,考查的是学生对学科本质的理解,模型的建构.比如法拉第电磁感应定律是否适用、该圆筒的电路模型,回路的电阻等.所以情境转变的目的不是使过程和运算复杂化.

2.2 设计应用

学生使用过的一些仪器包含了很多物理原理,要让学生在考场上针对这些仪器的某一原理提出自己的设计方案,考查他们调动自己所学的原理、方法加以运用的能力,从而实现对他们在所学基础知识的状况及联系想象等思维品质的评价.通过原理设计应用,将所学原理转化为真实“物品”的过程,是人脑的联系与发展过程,是创新能力的重要表现,无疑是人的素养的最有价值的方面.

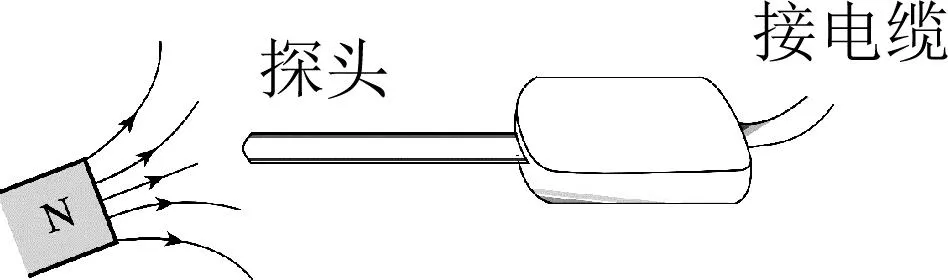

图3

案例3.磁传感器是将磁信号转变为电信号的仪器.如图3所示,将探头放在磁场中,可以很方便地测量磁场的强弱和方向.探头内可能是

(A) 感应线圈. (B) 热敏电阻.

(C) 霍尔元件. (D) 干簧管.

本题的情境来自于课本中探测磁感应强度的传感器,很多学生在学习中都使用过这类仪器,但这个仪器内部将磁信号转变为电信号关键部件是什么呢?课本没有讲,所以这个问题实质上是评价学生能否调动自身已有的知识与技能,通过分析推理,设计一个可以探测磁场强弱和方向的仪器.这里考查的不仅仅是知识的迁移,更重要的是学生能否运用所学知识解决真实的实际问题.这类题目中由于问题和知识之间并没有给定的关系,所以学生对所学知识的综合运用素养就得到了评价.本题的考查结果是大部分学生错选(A)选项,考后在讲评这道题之前,笔者与学生进行的交流中,学生普遍都说没有学过这种仪器的内部结构和原理,但再问学生这4个选项的物理元器件及其原理他们都说是学过的.所以导致他们没有选择正确答案(C)的原因应该是学生大多希望从记忆中寻找答案,头脑中的知识大多是孤立的.

通过原理设计应用的命题策略,一定要重视原理在设计中的科学性、合理性,简单性、有效性.这种试题所体现的设计的“物品”可能学生是见过但不知其原理,或者是没有见过,但其原理都在学生所学范围且可分析推理得到.

案例4.零刻度在表盘正中间的平卧电流计,非常灵敏,通入电流后,线圈所受安培力和螺旋弹簧的弹力作用达到平衡时,指针在示数附近的反复摆动很难停下,使读数变得困难.在指针转轴上装上可与指针一起转动的扇形铝框或扇形铝板,在合适区域加上固定的磁场,可以解决此困难.图4中方案合理的是

本题来源于卧式精密电流表的电磁阻尼原理.学生要想正确回答,不仅要理解涡流产生的原理,而且还要有满足题目提出的设计要求.从考查的结果看,尽管学生知道本题是电磁阻尼原理的运用,但有的对涡流产生的原理认识不清,例如错误地认为置于铝板正中的磁场不可能产生涡流,导致没有选择正确答案(D).本题的教学中,还可以要求学生回答零刻度在表盘左侧,如何放置磁场,选项(B)中如果将磁场放置到铝框下边界处是否可以等问题.

2.3 构建模型

理想化模型,是物理学的最重要思想方法,但是在物理命题中,如果我们都是按照理想状况去命题,则最多考查的是对学生对基础知识的掌握情况,很难考查学生的理性批判能力、构建模型能力、迁移创新能力.要想实现对这些必备素养的考查,就要在命题中适度远离一些标准的模型,这样才能考查学生建模、推理、论证等科学思维能力.

案例5.一根柔软质地完全均匀的缆绳悬在向右水平匀速飞行的直升机下方,空气对缆绳的阻力不可忽略.图5中显示缆绳形状的示意图正确的是

如果考一个小球用轻绳悬挂在直升飞机下,对于理想模型,学生很容易上手.但对于一根计质量的绳,则要求学生必须进行模型建构并结合微元思想,把长绳建模为一串“珠子”,才能得到正确答案(C).从考试的结果看,由于难以在记忆中寻找到合适的模型,猜测答案的人很多,所以错选(B)(D)的人很多.建模能力是建立在对原理的理解力和对物理方法运用的创造力的基础上的,上述案例2也是同样的命题策略.

上述两题的建模是对静态对象的建模,有些问题是需要在过程中建模的,也就是说最终模型要从过程中来.

案例6.在光滑桌面上将长为πL的软导线两端固定,固定点的距离为2L,导线通有电流I,处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导线中的张力为

(A)BIL.(B) 2BIL.

(C) πBIL.(D) 2πBIL.

本题只提到柔软导线的长度和两端点的距离,并没有为学生规定好导线的最终形状,所以学生必须经过受力分析,对柔软导线进行推理加工,建构得到如图6所示的情境模型,最终才能得到正确答案(A).这显然比直接给出模型更加能展示学生学科素养的情况.

2.4 变式迁移

将所学知识能够迁移到新的情境中并进行创新运用,是科学思维的重要表现.这种迁移一般不是简单的数据变化,而是要体现出解决问题的方法上的变化,比如从定量迁移到定性,从一维到多维.

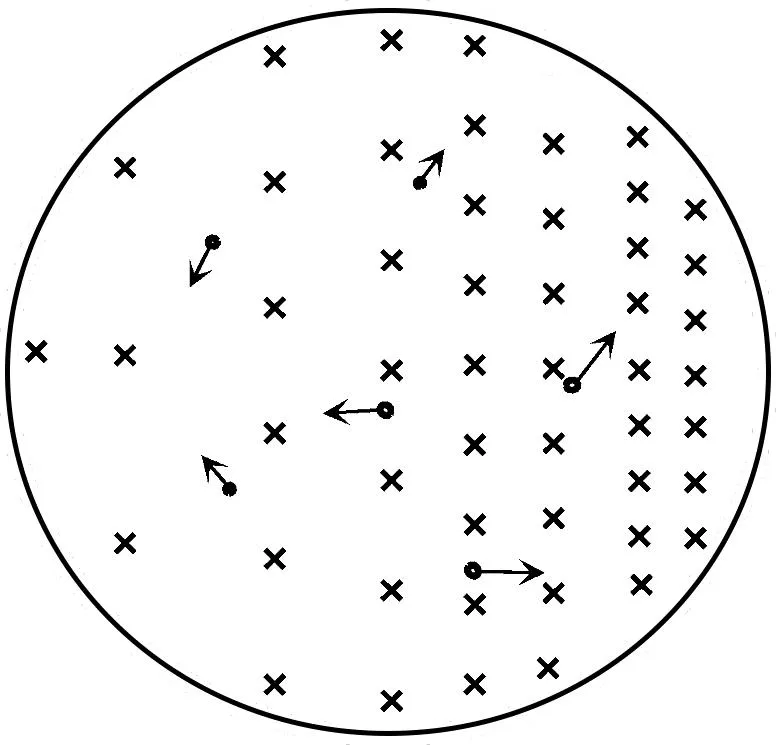

图7

案例7.如图7所示,电量为Q正电荷均匀地分布在半径为r的圆环上.M为圆环平面内点,过圆心O点的x轴垂直于环面,N为x轴上一点,ON=h.则

(A)M、O两点场强都为0.

(B)M、O、N3点O点电势最高.

(D) 过M点以O点为圆心的圆是一条等势线.

本题是将等量同种电荷电场的变形为圆环型电荷的电场.要解决此问题,不仅要掌握等量同种电荷电场的相关结论,而且还要通过叠加思想,将等量同种电荷电场转变为圆环型电场.这样无法通过定量计算解决的问题,可以通过类比迁移定性解决圆环型电场的问题,有了叠加思想,很容易得到正确答案(D).变式迁移的命题策略,体现了物理学的联系与发展理念,一起创新都是有前提的,联系与发展是创新能力的内核.

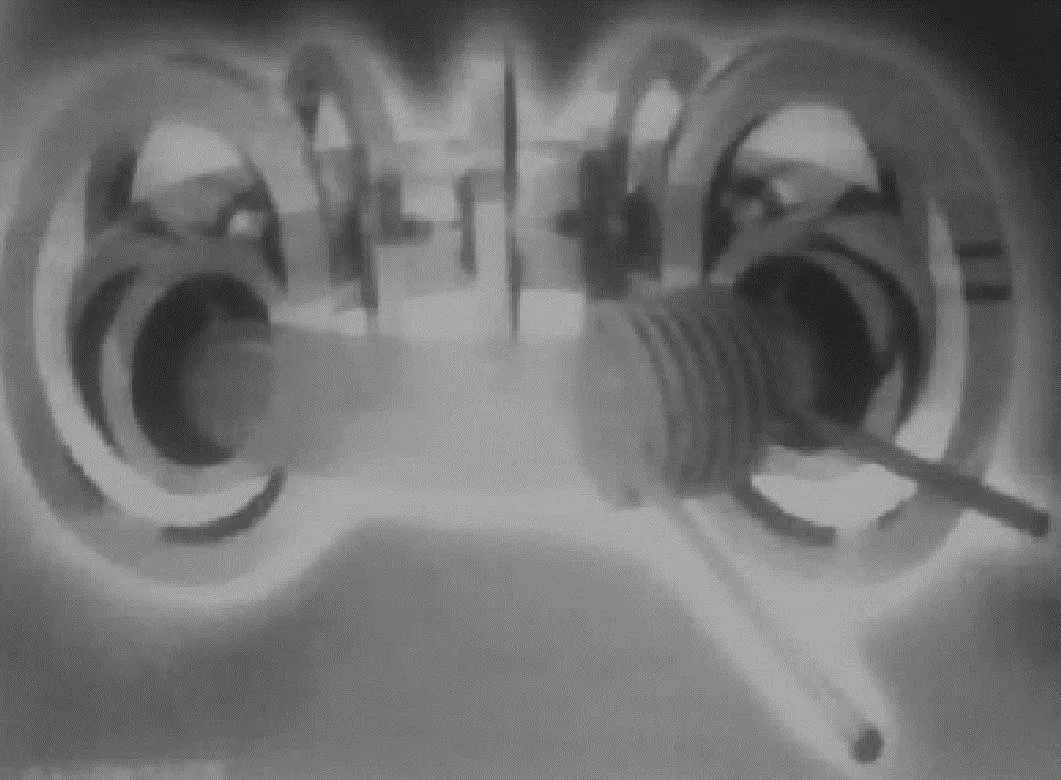

案例8.如图8所示,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克.我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 s的成绩.多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图9为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强.尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败.不计粒子重力.下列说法正确的是

图8

图9

(A) 正离子在纵向场中沿逆时针方向运动.

(B) 发生漂移是因为带电粒子的速度过大.

(C) 正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移.

(D) 正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移.

托卡马克装置对其中等离子体约束的解法也远远超出了中学范围,但其中一些设计的物理原理可以和中学物理中带电粒子在匀强磁场中的运动进行类比.本题可以从左右分布的大小不等两个匀强磁场中带电粒子的运动规律进行迁移.这样可以将原来可以定量研究的问题转变定性分析,得到正确答案(D).

变式迁移问题,能较好地评价学科对基础性问题的真实理解情况,以及基于理解所形成的批判性思维和创造性思维的能力.

2.5 展示真实

素养导向的命题不仅要建立在真实的情景基础上,更要回归到现实问题的真实的过程和状态中.在日常学习中,为了便于学生解答,我们忽略了很多真实的状态、真实的过程,但是如果真实的物理效应总被忽视,所谓真实的情境也就失去了思维的价值.把这些真实的物理效应融入物理命题中,构建真实的物理过程、物理状态,则可以使学生对常见问题的习惯化、理想化、简单化思维被打破,评价学生解决真实问题的素养情况.

图10

图11

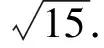

本题依据飞机飞行过程的真实场景开展命题,打破了学生对于飞机匀速飞行的二力平衡的常态化思维.体现了物理试题联系生活,解决现实问题的应有价值.解答如下.

很多科学仪器中包含很多非理想的真实过程性问题,也是命题的很好素材.

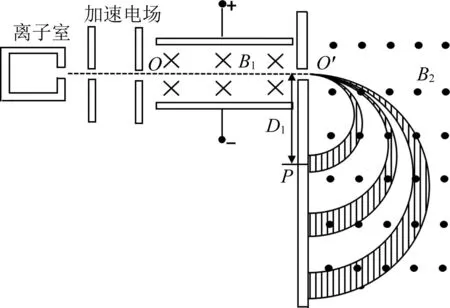

图12

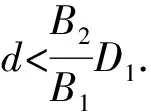

(2) 以v=v0±Δv的速度从O点射入的离子,其在速度选择器中所做的运动为一个速度为v0的匀速直线运动和另一个速度为Δv的匀速圆周运动的合运动,感光板上出现3个有一定宽度的感光区域,试求该速度选择器极板的最小长度L;

(3) 为能区分3种离子,试求该速度选择器的极板间最大间距d.

本题第(1)问是常规问题,第(2)问则提出了速度选择器选择的速度并不唯一,第(3)问则通过解答说明真实的速度选择器两板间的距离必须极小的原因.解答如下.

(1)

(2) 3种离子在磁场中做圆周运动周期分别为

(2)

氕在分离器中的最大直径为

得

(3)

同理,氘的最小直径为

得

(4)

同理,氘的最大直径为

(5)

氚最小直径为

(6)

本题的结果说明非特定速度的带电粒子,也有可能通过度选择器,为了尽可能减小这种速度的波动范围,速度选择器的极板间距必须非常小.这种在常见的模型基础上,把真实的离散情况命入试题中,在考查学生基础掌握情况的同时,考查他们的思维应变能力和新过程、新问题的分析与解决能力,这种命题方式,是当前核心素养评价命题的重要方向.

3 结语

上述情境变换、设计应用、构建模型、变式迁移、展示真实等素养导向的命题策略,在真实的命题中其实都是相互渗透、相互联系的.这些案例展示了素养导向的命题,不是通过加大试题的难度或者过程的复杂程度来实现的,而是要依托基础,在不变中求变化;联系实际,在常态中显真实,实现了对学生学科核心素养的评价.[3]