“996”还是“2.5”?

——闲暇时间影响经济增长的跨国实证研究

罗 浩,康玉洁,曾小梅

(中山大学管理学院,广东广州501275)

0 引言

近30年来,中国公民的法定休假时间在不断增加。法定工作制度方面,自1994年3月1日开始,从过去长期实行的每周工作48 小时的6 天工作制调整为平均每周工作44 小时的隔周双休制;次年5 月1日起又进一步调整为每周工作40小时的双休日制度,成为延续至今的法定常规工作制度。法定节假日方面,1999 年10 月1 日起实行“黄金周”制度,并将法定节假日从过去长期实行的7 天增加到10 天,2008 年1 月1 日起,国家对“黄金周”制度进行调整,法定节假日进一步增加到11天。

然而,近年来,一场关于工作和闲暇时间的争论在全国引起了舆论的广泛关注。一方面,面对日趋激烈的市场竞争,不少企业(尤其是互联网行业)盛行加班文化。2016 年10 月,58 同城最早被曝光实行全员“996”工作制,即每周工作6天,每天从早9点工作到晚9点。此后,越来越多实行“996”工作制的互联网大厂被曝光。该工作制涉嫌违反《劳动法》,引起舆论的广泛关注以及监管部门和司法机构的干预,然而,游走在法律边缘的变相强制加班现象仍屡禁不止。2019 年4 月,阿里巴巴和京东的负责人在各自公司内部动员中对“996”的肯定,进一步把有关该话题的舆论争议推向高潮。另一方面,中央政府和地方政府为了增进职工福利和促进居民消费,倾向于进一步增加休假时间。2015 年8月,《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》发布,鼓励弹性作息:“有条件的地方和单位可根据实际情况,依法优化调整夏季作息安排,为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。”此后,陆续有一些地区在部分季节试行“2.5 天小长假”,2020 年3 月以来,为了恢复受到新冠疫情严重影响的经济,试行“2.5天小长假”政策的地区数量一度达到高峰。

一面是政府主张的“2.5”,一面是企业主张的“996”,究竟是应该增加闲暇时间还是增加工作时间?本文无意对此进行政治和法律上的价值判断,而是试图立足于实证主义方法论,采用该领域在公开研究中迄今最大规模且尽可能大的跨国样本,探讨闲暇时间数量和质量对经济增长的影响。党的十八大以来,中国经济进入新常态,从过去侧重强调经济增长目标转变为更加注重生态环境和收入分配等目标,当然,这并不意味着否定经济增长目标的重要性。2020 年,中国人均GDP 达到1 万美元左右①根据《2020 年国民经济与社会发展统计公报》中人民币计价的人均国内生产总值并用当年人民币兑美元汇率换算。,基本与全球人均GDP水平相当,但与发达国家相比仍存在较大差距。为了避免陷入“中等收入陷阱”,顺利实现“两个一百年”奋斗目标,中国必须在兼顾可持续性和包容性的同时,继续保持较快的经济增长。而闲暇时间对于经济增长而言,既有促进消费的正面作用,也有挤出工作时间的负面作用。因此,闲暇时间既非越少越好,也非越多越好。那么,对于经济增长而言,中国目前的法定闲暇时间到底是多了还是少了,中国到底是需要“2.5”还是需要“996”,这必然无法从价值判断和一般性讨论中获得答案。为此,本文将在文献梳理和理论探讨的基础上,实证分析闲暇时间数量和质量对经济增长的影响,以期为上述争论和中国未来的休假政策提供启示。

相对于既有研究,本文可能有3 个方面的边际贡献。第一,闲暇时间与经济增长关系的现有文献大多为理论研究,实证研究很少,而且基本是针对单个国家的研究或针对两个国家的对比研究,唯一的多国研究其样本较少且代表性不足,本文则基于类别代表性和数据可得性搜集了41 个较大规模国家样本的面板数据,是该领域公开研究中迄今最大范围且已经尽可能大的跨国样本。第二,本文不仅研究了闲暇数量对经济增长的影响,还第一次实证检验了闲暇质量对经济增长的影响,即人力资本对闲暇时间数量与经济增长关系的调节效应,从而考察优质闲暇对经济增长的作用。第三,本文还将首次对闲暇时间与经济增长的关系进行异质性分析,将全部样本分别按照经济发展水平或文化地理差异划分为不同子样本,从而更深入、细致地揭示闲暇时间数量和质量的经济增长效应。

1 文献述评与研究假设

有关闲暇时间与经济增长的研究,至少可以追溯到马克思,他将非劳动时间称为自由时间(free time),其包括两个部分:闲暇时间(用于娱乐和休息的余暇时间)和从事较高级活动的时间(发展智力,在精神上掌握自由的时间)②马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第25 卷)[M].北京:人民出版社,1974:926.。马克思指出:“节约劳动时间,等于增加自由时间。即增加使个人得到充分发展的时间,而个人的充分发展又作为最大的生产力反作用于劳动生产力。”③马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第46 卷(下))[M].北京:人民出版社,1980:122.马克思实际上发现了闲暇时间通过积累人力资本而对生产力产生正外部性,由此对经济增长具有积极作用。老制度学派代表人物凡勃伦则在其《有闲阶级论》中刻画了有钱有闲阶级将象征社会地位的炫耀性消费和炫耀性休闲作为一种社会规范向普通阶级灌输的示范效应,后者在当代经济增长文献中被视为一种休闲外部性[1-3]。

经济增长理论的先驱拉姆齐在他超前于时代的最优增长模型中,第一次把休闲纳入社会福利函数,推导出社会将分为两个阶层而达至均衡,即节俭而知足常乐以及不节俭而及时行乐[4]。然而,主流经济学真正开始注意到休闲,是始于贝克尔的工作,他提出了不同活动之间时间分配的理论,并指出“非工作时间的分配与效率如今变得比工作时间的分配与效率对经济福利更重要”[5]。受此影响,经济增长学者Chase开始再次把休闲纳入社会福利函数[6],但她把休闲定义为没有工作的那部分人口,这个做法遭到Quibria 的批评,因为它意味着总量层面上显然不现实的假设,即社会福利随着失业率的增加而增加[7]。后者则将人均休闲定义为总可用时间和总工作时间之间的差,重新阐述了Ramsey 问题和探索了最优增长的含义,论证了休闲的加入将改变短期均衡条件和长期动态方程的性质。1990年代以后,闲暇时间才在经济增长文献中较为广泛地出现,根据本文的研究目的,接下来将主要梳理其中与本研究密切相关的两部分文献,并通过进一步的理论演绎,得到本文的两个待检验的研究假设。

1.1 闲暇时间的经济增长效应

Ladrón-de-Guevara 等扩展了Uzawa[8]和Lucas[9]两部门(物质生产和教育)内生增长理论,将闲暇时间引入效用函数,结果发现存在具有不同经济增长率的多重均衡[10-11]。在该模型的基础上,Candela 等加入了第三个部门(休闲服务业),并将总时间在工作、教育、休闲服务消费时间和纯自由时间之间分配,结果也证明存在多重均衡:一个更以服务业为导向的经济体,如果能将一定比例的时间从纯自由时间重新分配到教育和服务消费上,其经济增长会更快[12]。De Hek 在三部门(研究、中间产品、最终产品)内生增长模型中,将休闲引入效用函数,并与消费可相互替代。如果经济主体对休闲的重视程度高于消费,则可能存在两条均衡的增长路径[13]。与低平衡增长路径相比,高平衡增长路径的特点是分配给休闲活动的时间比例较小,用于研究活动的时间比例较高。Psarianos令时间1=闲暇+分别投入物质生产和人力资本生产两部门的时间[14],在Lucas增长模型的基础上,引入休闲作为效用函数中的一个选择变量,人们可以最优化配置一小部分时间给非生产性活动(休闲)[9]。休闲的引入(即闲暇数量的选择),降低了经济增长率(即人均产出的稳态增长率),这意味着,人们似乎愿意接受较低的收入增长率来换取“自由时间”。另一些文献通过两部门(物质生产、教育)或单部门(物质生产)内生增长模型,得出产生多重均衡(稳态不确定)的一些可能条件,包括内生闲暇(工作-休闲的自由选择)[15-16]、消费和休闲在效用函数中的不可分性[16-17]、消费和休闲之间的跨时期高替代性[17-18]等。

多数文献只考虑了休闲对生产/消费的替代效应[19],即由于总时间一定,更多的休闲时间挤出了用于工作的时间,必然导致相对较低的经济增长率。例如Maoz 以及Azariadis 等分别在两部门和两国模型中证明,休闲偏好的微小差异将引起经济增长率的显著差异,更高的休闲偏好意味着更低的人均GDP增长率,这可以解释美国和欧洲20世纪增长路径的差异,欧洲人由于更享受闲暇,因此经济增长总体上慢于美国[20-21]。

少数文献还考虑了休闲对生产/消费的补偿效应。由于闲暇时间用于社交以及休闲活动时通常是结伴完成,因此,Bilancini和D'Alessandro、张梁梁等提出增加闲暇时间可以诱发社会关系、社会资本的积累,从而强化了闲暇对生产/消费的积极溢出效应[22-23]。魏翔和虞义华则提出补偿效应的另外3 种来源,即健康、积极的休闲活动对人力资本积累、物质资本积累和技术效率提升分别产生的“闲中学”效应、等势效应和“闲而优”效应[24]。

上述补偿效应均有利于经济增长,实质上属于某种正的休闲外部性[2-3,21-22,25-27]。然而,休闲也可能存在负的外部性,例如消极、不健康的休闲活动[24]、休闲设施的拥挤[3]、炫耀性和攀比性休闲[2,21,27]等,从而不利于经济增长。

由此可见,闲暇时间对经济增长的影响最终取决于休闲的净效应,即补偿效应(正外部性)同负外部性与替代效应之和的比较,当前者大于后者时,闲暇时间对经济增长整体上起到促进作用,反之,则起到抑制作用。尽管目前还没有文献和方法能够具体衡量上述正负效应的大小,但可以推断闲暇时间与经济增长之间的关系不是线性的,而是非线性的。然而,现有文献大多为理论模型和数值模拟,对闲暇与增长关系的计量实证研究很少,而且,如下文所述,他们所采用的样本数量和代表性也有较大局限。

使用中国1981—2003年[28]和1983—2003年[29]时间序列数据进行的两篇实证文献的结果均表明,休闲时间与中国经济长期增长之间存在微弱的负相关关系,其解释是中国仍处于工业化阶段,在该阶段,经济增长主要是由生产决定的,休闲的替代效应往往大于补偿效应,所以净效应通常是负的。而利用中国和瑞典1978—2008 年数据[30]以及利用1994—2012 年中国和丹麦数据[31]进行的两篇比较研究文献同样显示,中国的闲暇增加对经济增长具有负作用,但瑞典和丹麦与此相反,因为后工业化社会中,伴随着收入水平和闲暇偏好的提高以及服务业比重上升,闲暇的补偿效应通常大于替代效应。魏翔则检验了16个国家(澳大利亚、奥地利、加拿大、德国、希腊、爱尔兰、韩国、墨西哥、葡萄牙、西班牙、美国、新加坡、泰国、印度、埃及、南非)20 世纪八九十年代闲暇与增长之间的关系,结果表明,闲暇时间对经济增长率有温和的负效应[32]。

然而,对于跨国实证检验而言,上述研究的样本国家太少,且国家类型的分布缺乏足够的代表性。因此,本文将在数据可获取的情况下,纳入更多的且更具代表性的样本国家(发达国家和发展中国家的样本、不同文化地理区域的国家样本,数量大致平衡),进一步检验闲暇时间与经济增长之间的非线性关系。由此,本文提出以下研究假设:

H1:闲暇时间对经济增长存在显著的非线性影响

1.2 优质闲暇的作用

Gómez总结了文献中出现的3种对闲暇时间的设定,即原始时间、优质时间和家庭生产33]。原始时间指的就是前文中单纯的闲暇时间,即L;优质时间则是指经过人力资本调节的闲暇时间,即LH;家庭生产除了使用闲暇时间之外,还要使用物质和人力资本。选择不同的闲暇设定在内生增长理论中起着至关重要的作用[32],此外,部分研究还发现,税收对经济增长的影响以及矫正外部性的最优税收政策均取决于闲暇时间的设定[25,34-36]。

内生增长的大部分文献都将闲暇简单设定为一种只需要使用“原始时间”的非市场活动,但也有少量文献较早指出闲暇应该是时间和人力资本的结合[5,34,37]。Ladrón-de-Guevara等首次将原始时间称为没有考虑质量的闲暇(unqualified leisure),即未经人力资本调节的闲暇时间,并表明闲暇以此种形式进入效用函数时,内生增长模型可能会出现多个平衡增长路径[10]。受此启发,Ortigueira 提出相反的概念——有质量的闲暇(qualified leisure),即经过人力资本调节的闲暇时间,也就是上文所说的优质时间;他发现,将经人力资本调节的闲暇纳入效用函数的后果可能与未经人力资本调节的后果截然不同,前者被证明存在唯一的全局稳定平衡增长路径[38]。Mino 也证明,在社会不变报酬的技术下,如果优质时间模型包含一个可行的平衡增长均衡,则它是唯一给定的,而且至少是局部确定的,不会产生不确定性[16]。Gómez 则证明,与原始时间模型的结果不同,如果闲暇被设定为优质时间,且劳动力供应无弹性,在教育中没有外部性的情况下,长期均衡增长率等于最优增长率[25]。

新古典经济学认为,闲暇“挤出”工作时间,因而对生产具有替代效应[19]。与此同时,闲暇还具有促进经济增长的补偿效应,它表现为3种形式:闲而优效应、闲中学效应、等势效应[30]。Wei 等认为,经人力资本调节的闲暇时间代表了闲暇的某种补偿效应[28]。一般而言,一个国家的人力资本水平越高,代表国民的受教育程度和整体素质越高,人们越有可能将闲暇时间用于学习、阅读、旅游、文艺、发明创造等有利于身心和生产的优质闲暇活动,而较少用于沉迷网络、酗酒等消极闲暇活动,因此,人力资本能够增强闲暇对经济增长的补偿效应。在控制其他因素的情况下,人力资本越高,闲暇时间对经济增长的积极影响越大;高人力资本的国家相比低人力资本的国家,其闲暇时间对经济增长的净效应(替代效应和补偿效应抵消后的结果)更可能为正。基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H2:人力资本在闲暇时间对经济增长的影响中存在正向调节效应

2 模型、变量和数据描述

2.1 计量模型与样本选择

为检验本文的两个研究假设,本文在经典的经济增长计量模型[39]中引入代表闲暇(闲暇时间在总时间中所占比例)的变量l,并通过对l的不同处理建立4 个模型,对闲暇和经济增长的关系进行实证分析。具体处理方法如下。

1)模型1 作为基准模型,将被解释变量人均GDP 增长率、核心解释变量闲暇比例和一系列控制变量引入模型,进行全样本面板回归检验。

2)为了验证闲暇对人均GDP 增长率的影响是否存在非线性特征,模型2 将l的平方项与l一起引入计量模型,进行全样本的面板回归检验,目的是检验是否能得到闲暇比例与人均GDP 增长率的U形或倒U形关系。

3)根据理论文献,稳态时的经济增长率受到闲暇影响,积极影响还是消极影响是不确定的。由此可以推测,闲暇对经济增长的影响可能存在区间效应,即闲暇水平可能有一个最优区间。因此,模型3根据样本国家闲暇的分布范围(从0.5650 至0.7184),采用四分位法划分4个区间,在模型1的基础上加入代表不同区间的3 个虚拟变量,进一步考察闲暇对于经济增长的非线性影响。

4)为了检验H2,模型4在模型1的基础上,引入闲暇变量和人力资本变量的交互项lh,用于检验人力资本在闲暇时间对经济增长的影响中是否存在调节效应,也即考察闲暇质量对经济增长的作用。

此外,在数据可得性的前提下,本文基本保留了经典的经济增长计量模型中的一系列控制变量。最后,根据所选计量模型和估计方法的实际情况,还选择性地加入了控制个体固定效应的国家虚拟变量和控制时间固定效应的年度虚拟变量,旨在借此分离由地区和时间产生的其他未控制因素。

综上所述,本文的4个计量模型依次如下。

式(1)~式(4)中,i=1,2,3,…,41,分别代表各个经济体;t=1,2,…,15,分别代表各个年份;ui代表各个国家的虚拟变量,以控制个体固定效应;vt代表各个年份的虚拟变量,以控制时间固定效应;εit代表随机误差项;β0代表常数项;Xit代表一系列控制变量组成的向量。被解释变量、解释变量、控制变量的具体说明见后文。

本文的研究时段和样本筛选程序如下:本文的核心解释变量是闲暇时间在年总时间中所占比例(后文将简称闲暇或闲暇比例),它的计算需用到年均工作时间、25 岁以上人口的平均受教育年限、预期寿命这3 项数据,分别来自宾夕法尼亚大学世界表9.0 版(University of Pennsylvania word tabe,PWT 9.0)数据库、(Cohen-Soto-Leker,CSL)数据库以及世界银行的世界发展指数(world development index,WDI)数据库。2000—2015年的跨国数据集相对较为完整且可靠,因此,本文选择其为研究时段。

跨国样本方面,由于规模过小的国家和地区往往经济结构单一,经济上严重依附周边国家,经济增长的偶然性较强,可能干扰计量模型的结果,因此,按照国际货币基金组织对2015年全世界国家和地区GDP 总量的统计,选取该指标超过1000 亿美元者,共计60个。接下来,剔除年平均工作时间、25岁以上人口平均受教育年限、预期寿命这3项关键数据缺失严重甚至没有数据的国家和地区,最终得到41个国家跨15年的样本①在上述数据库中缺失中国的年均工作时间数据,考虑到中国的重要性和替代数据的可得性,本文选择《中国劳动统计年鉴》中的城镇居民平均周工作时间(单位:小时)折算成年平均工作时间加以补齐。。本文分别按经济发展程度和文化地理特征对这些国家进行分类,结果见表1。

表1 样本国家及其分组Tab.1 Samples and sample grouping

依据表1 的样本划分,本文将对前述模型1 和模型4开展进一步的异质性分析。由于分组后样本数减少,不再适合对模型2 和模型3 进行分析。前文曾经述及,中国和瑞典以及中国和丹麦的两项比较研究,提示作为发展中国家的中国,其闲暇增加对经济增长具有负作用,而作为发达国家的瑞典和丹麦则反之,本文拟利用更大、更全面的发展中国家和发达国家样本,通过模型1 对两者的表现进行比较,以便验证上述文献的提示,并进一步支撑本文的H1。此外,对各个分组模型4 的分析,则是对本文H2的一种异质性分析

2.2 变量说明及数据来源

本文计量模型的控制变量来自经典实证文献对世界各国经济增长的计量研究,同时,根据本文实际研究需要,选取更加合适的变量表征指标和数据来源。表2总结了前述4个模型涉及的所有变量。

表2 变量简要说明Tab.2 Brief description of variables

下面对上述变量做进一步的详细说明。

1)被解释变量

lnGDPgri,t表示人均GDP 增长率的自然对数,GDP 数据是2000 年不变价格,来自世界银行的WDI数据库。

2)核心解释变量

li,t表示闲暇时间占总时间的比例。该指标没有直接的统计,参考葛翔宇等[30]方法,采用如下公式进行计算:

该变量表示总时间被标准化为1 时,闲暇在总时间中所占比例。其中,人均年工作时间的数据来自PWT 9.0,单位是小时/年。人口预期寿命的数据来自前述WDI数据库,单位是年。人均受教育年限在Barro-Lee数据库和CSL数据库中较为完整,有研究表明,后者比前者的数据质量更好,相应结果也更佳[40,41],因此,本文选择CSL数据库,单位是年。

在模型3 中,因为进入计量模型的闲暇变量不是l的数值,而是表征闲暇l水平区间的虚拟变量l1、l2、l3。全体样本中闲暇比例的数值分布在0.5650 和0.7184 之间,本文采用四分位法(quartile)进行区间划分,3 个四分位点的数值分别为0.6384、0.6608 和0.6855。当闲暇水平在0.5650~0.6384 时,虚拟变量l1=1;当闲暇水平在0.6384~0.6608 时,虚拟变量l2=1;当闲暇水平在0.6608~0.6855 时,虚拟变量l3=1;当闲暇水平在0.6855~0.7184时,作为参照区间,该区间3个虚拟变量的取值都为0。

3)控制变量

Hci,t表示人力资本,本文选用PWT 9.0 的人力资本指数代表。Popi,t表示人口状态。本文选用生育率来代表,数据来自WDI数据库。Govi,t表示政府规模。数据来自Economic Freedom 数据库(Free theWorld.com)的政府规模(size of government)指标。这是一个评分变量,是对政府一般性消费支出、转移支付和补贴、政府投资和国有企业、边际税率这4个方面的综合评分,评分值从0~10,其值越高意味着政府规模越小。Legi,t表示法治水平。数据亦来自Economic Freedom 数据库(FreetheWorld.com)的法律制度和产权(legal system & property rights)指标。这也是一个综合评分变量,包括各国司法的独立性、法庭的公正性、产权的被保护程度、法律制度的完整性、合约的法律执行力等方面的综合评分,评分值从0~10,其值越高意味着该国法治水平越高。Trai,t表示贸易水平,为进出口总额与GDP 之比,数据来自WDI 数据库。Infi,t表示通货膨胀率,用来衡量宏观经济稳定性,数据来自WDI 数据库。di为国家虚拟变量,反映其他未控制的国家个体因素对经济增长差异的影响。ti为年度虚拟变量,反映时间因素对经济增长差异的影响。

考虑到自变量之间存在多重共线性的可能性,在计量回归之前,先进行相关分析和方差分析,计算出相关系数和方差膨胀因子①限于篇幅,计算结果省略,如有需要,可向笔者索取。。结果表明,所有解释变量、控制变量之间的相关系数均小于0.8,其中,人力资本变量和法治水平变量之间的相关系数最高,达0.7423,而所有解释变量之间的方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)值均小于5,因此,不存在严重的多重共线性,可以进行后续的面板回归分析。

2.3 描述性统计

全部41 个样本国家的变量描述性统计结果见表3。

表3 变量的描述性统计Tab.3 Descriptive statistics of variables

本文重点关注核心解释变量-闲暇比例,其在样本国家全部年份中的分布范围在0.56~0.72之间,其平均值和中位数均为0.66,相当于平均每天中有2/3时间即16小时为工作和受教育之外的闲暇时间。若假设正常情况下平均每天有8小时睡眠时间,则总体样本中平均每天的可支配闲暇时间为8小时。

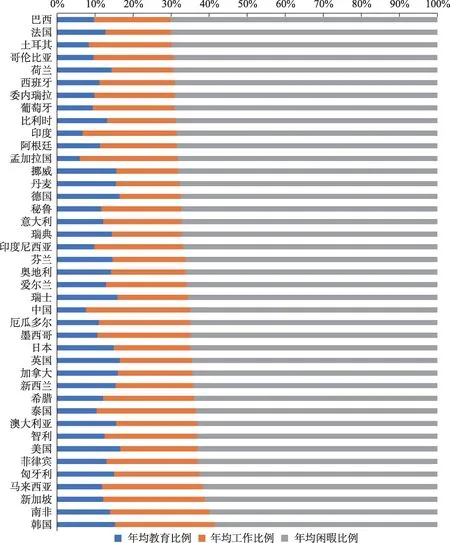

图1 展示了各国历年平均的时间配置比例,韩国的闲暇比例最低,仅58.54%,是因为其在工作和教育上都很“拼”,两者时间比例排名分别为第4(仅次于中国、新加坡、马来西亚)和第10。“奔放”的巴西和“浪漫”的法国闲暇比例超过70%,位居前两名;不同的是,前者主要因教育时间偏少(教育时间比例倒数第7),而后者主要因工作时间偏少(工作比例倒数第4)。中国的闲暇时间比例为65%,接近各国平均水平,然而,这伴随着最长的工作时间(唯一超过27%的国家)以及第3低的教育时间(仅高于印度和孟加拉国)。而印、孟两国闲暇时间比例偏高,最主要是源于其教育时间最少,尽管其工作时间较长。相反,主要的英裔发达国家美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国的闲暇时间比例则偏低,这主要是源自其教育时间较长(分列第1、第2、第4、第7和第9位)。

图1 各国历年平均的时间配置比例Fig.1 The average time allocation ratio for each country over the years

图2 进一步呈现出各国时间配置的分布以及3 种时间配置之间的关系。图2 中有6 个极值国家——工作时间最长的中国和最短的德国,教育时间最长的美国和最短的孟加拉国,闲暇时间最长的巴西和最短的韩国。图2 中3 条辅助线EE、EW、EL分别代表全体样本国家教育时间比例、工作时间比例、闲暇时间比例的均值线,它们将坐标空间划分为6 个象限:Ⅰ象限-较高教育低工作高闲暇,Ⅱ象限-高教育较低工作低闲暇,Ⅲ象限-高教育高工作低闲暇,Ⅳ象限-较低教育高工作低闲暇,Ⅴ象限-低教育较高工作高闲暇,Ⅵ象限-低教育低工作高闲暇。值得注意的是,教育时间长且工作时间短的Ⅰ、Ⅱ两个象限无一例外地全是发达经济体,同时,只有7个发达经济体(占比不到30%)落在这个区域之外,由此可见,绝大部分发达经济体的时间配置都表现为高教育低工作的典型特征,这可能得益于经济发展后期人力资本要素对简单劳动要素的替代,换句话说,劳动质量取代并超越了劳动数量对经济增长的作用。另外,发展中经济体则散布于其他4 个象限,并没有表现出典型的时间配置分布特征。最后,时间配置的分布也较大程度上表现出文化地理上的差异性,例如,除南非外,盎格鲁-撒克逊国家均位于Ⅱ象限;而Ⅰ象限全部为欧洲大陆国家;除意大利外,Ⅵ象限全部为西-葡语系国家,这可能是因为这些国家经济结构单一,依赖少数行业或出口产品,且低技能劳动是低收入群体的主要收入来源,所以这些国家的人们可能更倾向参与劳动力市场而非追求更高的教育程度,从而导致工作时间长、教育和闲暇时间较低;所有西-葡语系国家全部位于图中左半部分(Ⅵ象限和Ⅳ象限),说明该类国家普遍不太重视教育;而除日本外,中-印文化国家全部位于图中上半部分(Ⅲ象限、Ⅳ象限、Ⅴ象限),说明该区域国家几乎都是“工作狂”。

图2 各国工作、教育、闲暇时间的三维平面Fig.2 Three-dimensional plane of working time,education time,and leisure time in each country

3 全样本面板回归的结果分析

3.1 计量方法

本节采用的样本是41 个国家15 年的面板数据。首先,Hausman 检验结果显著拒绝原假设(Hausman统计量的值为20.54,p值为0.0085),这表明模型应选择固定效应模型。虚拟变量法(least squares dummy variables regression,LSDV)进一步考察是否存在个体固定效应,结果在1%显著水平下拒绝原假设,即存在个体效应,不应使用混合回归。再进一步检验年度虚拟变量的联合显著性,结果在1%水平下显著拒绝“无时间效应”的原假设,认为在模型中应当考虑年度效应。综上,应该选用双向固定效应方法进行估计。

其次,本文基于Wooldridge 检验、Wald 检验、Pesaran 检验检验研究使用的面板数据是否满足最小二乘法(ordinary least square,OLS)估计的无自相关、同方差、截面不相关3 个假定条件,检验结果发现数据存在组内自相关、组间异方差、组间同期相关等问题。此时,固定效应模型的估计结果不再有效。可行的广义最小二乘法(feasible generalized least squares,FGLS)可以克服这些问题,提高面板回归的有效性。然而,在面板数据的时间数T小于截面数N的情况下,FGLS 估计参数的标准差并不能够完全反映其变异情况。面板校正标准误(panelcorrected standard errors,PCSE)方法在保留OLS 估计参数的基础上对其标准差进行修正,是FGLS 的一种替代方法,能够更加准确地对面板数据进行回归估计。虽然本文总样本的截面数N大于时间数T,但相对而言,N并没有足够巨大、T也没有足够短小到成为一般“短而宽”意义上的短面板数据。为检验回归结果对于估计方法的敏感性,本文同时运用FGLS 和PCSE 进行估计,如果估计结果相似,则说明模型具有较好的稳健性。此外,本文还基于DM 检验进行了内生性检验,结果显示p=0.4945,无须采用工具变量法或动态面板的估计方法。

综上所述,本节采用PCSE和FGLS两种估计方法确保回归结果的稳健性,使用软件Stata 16.0对前述4 个面板模型进行回归。此外,为了剔除不同变量的量纲差异,并使得各变量的面板数据更具组间可比性和跨期可比性[42-45],本文对解释变量和控制变量进行了标准化处理(被解释变量已经是对数形式,故不再进行标准化)。

3.2 结果分析

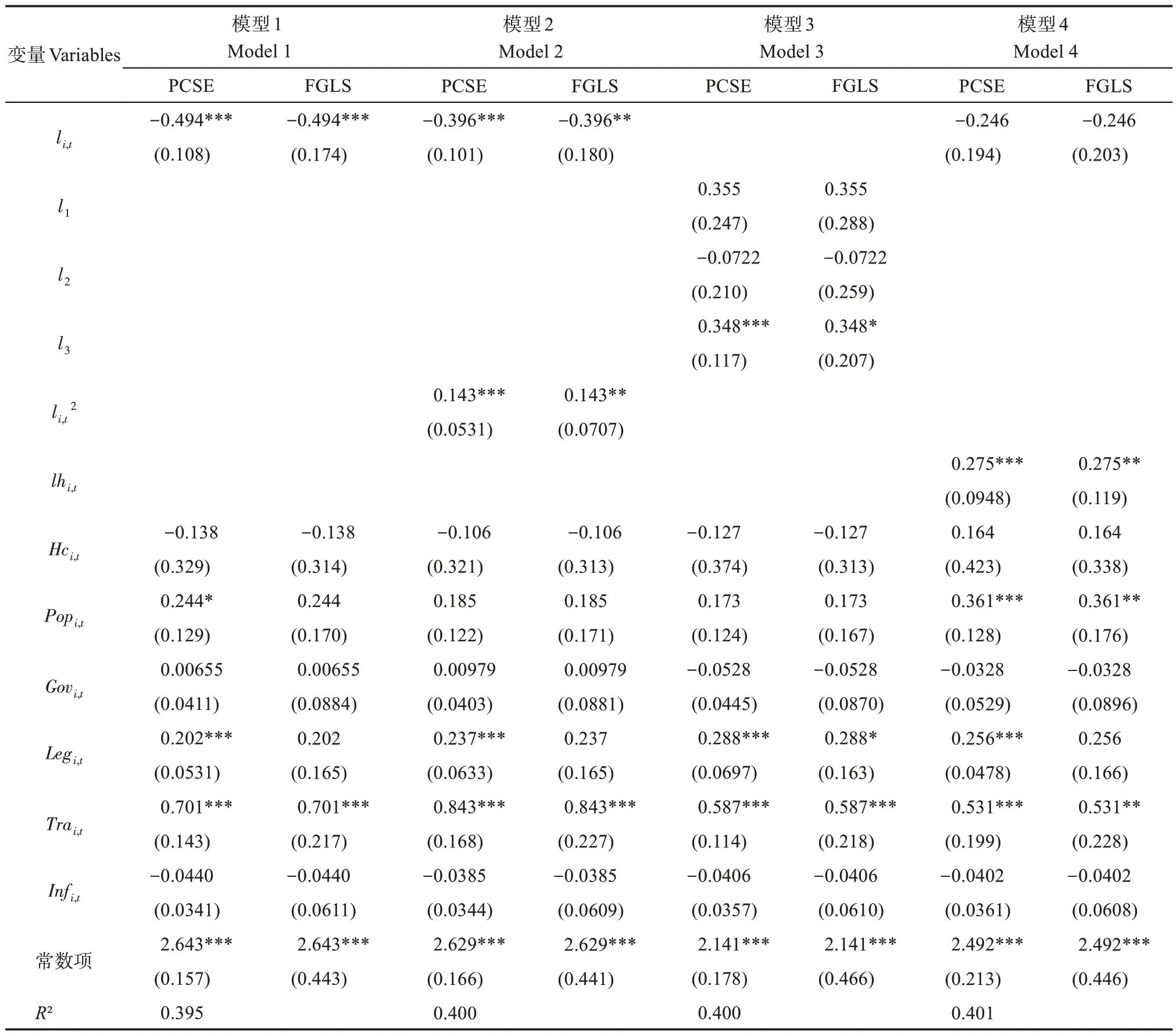

表4 报告了全样本中4 个模型的PCSE 和FGLS两种估计方法的结果。首先考察核心解释变量。模型1 表明,闲暇时间比对经济增长呈现出非常显著的负面影响,并且系数高达-0.494,意味着闲暇时间比例增加1 个标准差,将使对数人均GDP 增长率减少0.5%(此处的%为增长率的单位),也即人均GDP 增长率下降64%(此处的%为增长率的降幅),因此,这种影响是相当可观的。

表4 全样本面板回归检验结果Tab.4 Results of full-sample panel regression tests

接下来考察闲暇时间比对经济增长的作用是否存在非线性特征,模型2中加入了闲暇时间比的二次项,结果表明,闲暇时间比的一次项和二次项都很显著,前者为负,后者为正,可见,闲暇时间比对经济增长的影响呈现出U形的非线性特征,证实了H1。

为了考察闲暇时间比的区间效应,模型3 将全部样本的实际闲暇时间比按照四分位数划分为4个区间,在模型1 的基础上相应地增加了3 个代表闲暇时间比区间的虚拟变量。结果发现,相对于参照区间(闲暇时间比最高的区间)而言,闲暇时间次高区间的人均GDP 增长率平均要高出34.8%,且这个差别在统计上非常显著;闲暇时间最低区间的经济增长率虽比参照区间平均高出35.5%,但在统计上不显著;闲暇时间次低区间的经济增长率略低于参照区间,且不显著。上述发现也进一步验证了闲暇时间与经济增长的非线性特征。

最后,模型4 考察了人力资本指数在闲暇时间与经济增长的关系中的调节效应。从交叉项的回归结果可以看出,人力资本指数非常显著地正向调节了闲暇时间与经济增长之间的负向关系,人力资本指数每增加一个标准差,闲暇比例与对数人均GDP 增长率之间的负斜率将回升0.275 个单位;考虑到模型4 中闲暇比例主效应的系数为-0.246(虽不显著),这意味着,人力资本指数最高的那10%的国家,其闲暇时间与经济增长的关系很可能是正向的。由此,验证了本文的H2。

控制变量方面,作为控制变量的人力资本指数在模型1 至模型3 中均为负,而在考虑其调节效应的模型4 中为正,但是所有模型的结果在统计上都不显著;所有模型中生育率对经济增长的总体影响均为正,但除模型4 外,通常都不显著;政府规模在模型1 和模型2 中为正,在模型3 和模型4 中为负,但是在统计上和经济上均不显著,因此,上述3个变量都需要进一步考察后文的异质性分析。贸易水平在所有模型所有估计中基本都非常显著,法治水平在所有模型的多数估计中都显著,而且两者都全部为正向,说明研究期内全球化和法治建设是推动经济增长的重要因素。最后,通胀率在所有模型和估计中均为负,但在统计上和经济上均不显著,说明它对全部样本国家的经济增长的影响并不明显。

4 分组样本的异质性分析

4.1 按经济发展水平分组的异质性分析

本节将对发达经济体(24 个国家)样本和发展中经济体(17 个国家)样本分别进行估计。由于分样本的横截面数量较少,平方项代表的非线性关系可能存在随机因素和不确定性,而如果进行区间估计,则每个区间的样本过少,因此,在分样本研究中放弃模型2和模型3,只进行模型1和模型4的估计。

对于发达经济体样本,首先,进行方差膨胀因子检验,所有变量的VIF 值均小于5,不存在多重共线性。其次,根据Hausman检验,Hausman统计量的值为11.45,p值为0.1774,不能拒绝固定效应与随机效应估计系数不存在显著差异的原假设,应选择随机效应模型进行估计,和上节处理方法相同,也采用PCSE方法和FGLS方法进行估计。和全样本的情况类似,两种方法得到的结果大同小异,为简洁起见,分样本研究中将仅报告PCSE 估计的结果①后文不再对其他样本的统计量检验、模型和估计方法选择一一赘述,如有需要,可向笔者索取。(表5)。

表5 按经济发展水平分组的异质性分析Tab.5 Heterogeneity analysis by economic development level grouping

首先考察模型1中闲暇时间对经济增长的直接影响。从前文的描述性分析看,韩国和新加坡可以视为发达经济体的两个异常样本,他们作为二战后亚洲新兴的发达国家,其闲暇时间不仅远远短于其他发达经济体,而且在所有经济体中居最短之列(倒数第1和第3),工作时间不仅远远长于其他发达经济体,而且在所有经济体中居最长之列(第2和第4);此外,新加坡的教育时间还低于所有经济体的平均水平,而韩国的人均GDP则在发达经济体中位居末列。因此,本文首先分析了全部发达经济体,然后剔除韩国样本,继而又剔除新加坡样本。如笔者预期,在发达经济体中,闲暇时间对经济增长的回归结果对上述两个异常样本比较敏感,在未剔除样本中,闲暇时间呈现非常显著的负面影响,剔除韩国后变为正面影响但不显著,再剔除新加坡后则变成显著的正面影响。而发展中经济体的闲暇时间对经济增长则呈现显著的负面影响。

由此可见,闲暇时间对经济增长的影响并非线性,在发展水平不同的经济体中存在明显的异质性,这对于全样本的结果是一个重要的补充。根据前文的描述性分析,发展中经济体闲暇时间的增加不仅挤出了工作时间,也挤出了教育时间,不仅不能积累人力资本以提高生产率,而且人力资本的缺乏还使其人民不自觉地将闲暇时间多用于对长期经济增长无益的消极或中性闲暇,因此,闲暇增加对经济增长主要表现为替代效应。而发达经济体闲暇时间的增加只是挤出了工作时间而未减少教育时间,后者通过人力资本积累对生产率的促进作用部分抵消了前者对经济增长的替代效应,而且,较高的人力资本赋存使其人民不自觉地将闲暇时间多用于对经济增长有益的积极闲暇,因此,闲暇时间对经济增长主要呈现出正面影响。

进一步考察闲暇质量对经济增长的作用,即人力资本在闲暇时间与经济增长关系中的调节效应。由模型4 可见,人力资本的调节作用在发达经济体和发展中经济体之间同样存在较明显的异质性。无论是哪一种发达经济体样本,人力资本在统计上和经济上都表现出显著的正向调节效应,调节系数高达0.579~0.769之间,促进了闲暇时间对经济增长的正面影响。而对发展中经济体而言,人力资本的调节系数虽然也为正,但很小,统计上亦不显著,可以认为不存在调节效应。再考察人力资本作为控制变量对经济增长的直接影响,其表现出与上述类似的异质性,发达经济体中这种影响正面、显著且强烈,而发展中经济体中则基本没有影响(系数虽为正,但较小且不显著)。因此,对发达经济体的整体而言,确实存在“优质闲暇”的作用,对经济增长产生积极影响。

接下来考察其他控制变量。生育率对经济增长无论在统计上还是经济上都有显著影响,其中,对发展中经济体为负向影响,而对发达经济体则为正向影响;笔者查阅了数据①数据来自WDI 数据库:https://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?most_recent_year_desc=true.,24 个发达经济体的生育率除新西兰为2.03%外,其他普遍低于2%,而17个发展中经济体仅有3个经济体(中国、泰国、智利)的生育率低于2%;可见,发达经济体由于生育率过低,导致老龄人口抚养比高,抑制了经济增长。提高生育率有助于促进经济增长,而发展中经济体则由于生育率过高,导致少儿人口抚养比高,也抑制了经济增长,降低生育率有助于促进经济增长。因此,从有利于经济增长的角度看,生育率既非越高越好,也非越低越好,发达经济体和发展中经济体的生育率分界点2%大致可以视为合理的生育率,也与国际公认的世代更替生育率(2.1%)①周文.人口转变过度论——人口负增长下对传统人口转变理论的再思考[J].人口与经济,2023(3):85-99.不谋而合。贸易水平在表4的所有样本和模型中对经济增长均为正向影响,且在统计上和经济上显著。法治水平亦正向影响发展中经济体和发达经济体的经济增长,但在发达经济体(各种样本)的模型1 中这种影响不显著。对于发达经济体(无论何种样本)而言,政府规模对经济增长的影响都显著为负,而对发展中经济体而言,这种影响为正,但在统计上和经济上均不显著。最后,通胀率仅在模型1中,对发展中经济体和全部发达经济体样本的经济增长具有统计上显著但经济上微弱的负面影响,在其余样本和模型中则没有显著影响。

4.2 按文化地理分组的异质性分析

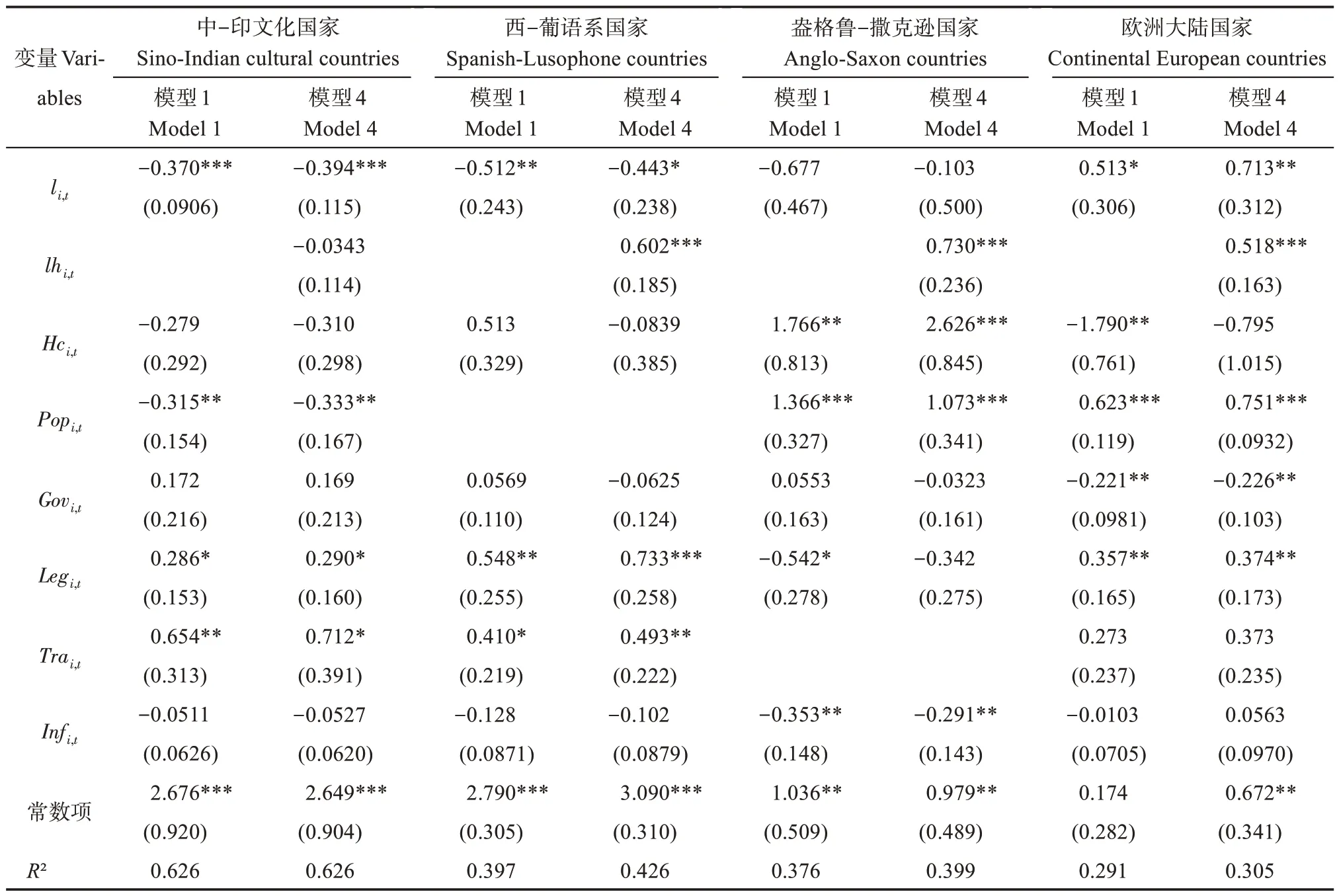

表6 汇报了按文化地理分组的异质性分析结果。模型1中,在中-印文化国家和西-葡语系国家,闲暇时间与经济增长之间存在非常显著的负效应,尤以西-葡语系国家的负效应更为强烈;盎格鲁-撒克逊国家的闲暇时间对经济增长也呈现负效应,但统计上并不显著。而欧洲大陆国家则与其他地区完全相反,闲暇时间对经济增长存在非常显著的正效应,其强度与西-葡语系国家的负效应强度相若,根据前文的描述性分析,这两个区域的共同特点都是闲暇时间长于其他区域,然而其区别在于,欧洲大陆国家是因为工作时间最短,而西-葡语系国家则是因为教育时间最短,因此,两者的闲暇时间对经济增长的迥异表现,可能隐喻着人力资本在其中起着调节作用。

表6 按文化地理分组的异质性分析Tab.6 Heterogeneity analysis by cultural geographic grouping

因此,进一步考察模型4 中人力资本对闲暇时间和经济增长关系的调节效应。值得注意的是,中-印文化国家人力资本的调节效应不显著,甚至还表现为轻微的负效应;而其他3 个地区都呈现出非常显著的正向调节效应,且强度不小,交互项系数均在0.5 以上,由低到高依次为欧洲大陆国家、西-葡语系国家、盎格鲁-撒克逊国家。模型4中,联合考察闲暇时间的主效应和人力资本的调节效应,欧洲大陆国家两者都为正向且在统计上和经济上都很显著,说明数量闲暇和质量闲暇都对欧洲大陆的经济增长产生了积极的推动作用;西-葡语系国家、盎格鲁-撒克逊国家均有统计上和经济上非常显著的正向质量闲暇效应,而且数量闲暇的效应都为负,不过,后者的这一效应较小且不显著,而前者的这一效应较大且显著,因此,质量闲暇效应和数量闲暇效应相叠加,盎格鲁-撒克逊国家的综合效应很可能是正的,而西-葡语系国家则可能不足以为正。

作为控制变量,人力资本对盎格鲁-撒克逊国家的经济增长存在显著且强烈的正面影响,但在其他3个地区其影响基本为负但不显著,根据前文的描述性分析,盎格鲁-撒克逊国家几乎都位于Ⅱ象限,教育时间最长,而工作时间也高于欧洲大陆国家,这可能是其人力资本对经济增长起促进作用的原因。

其他控制变量中,生育率对4 个区域的经济增长都有显著影响,其中,中-印文化国家和西-葡语系国家为负向影响,而欧洲大陆国家和盎格鲁-撒克逊国家则为正向影响,前两者多数为高生育率的发展中经济体,而后两者则绝大多数为低生育率的发达经济体,因此,此处的结果与前文按经济发展程度分组回归的结果基本相恰。法治水平对各个区域的经济增长都有显著影响,然而在盎格鲁-撒克逊国家是负面影响,其他区域则都是正面影响,这是否说明海洋法系不利于经济增长还有待进一步研究。政府规模对西-葡语系国家和盎格鲁-撒克逊国家经济增长的影响在统计上和经济上均不显著;对中-印文化国家的影响为正,虽在统计上不显著,但系数在0.17 左右;对欧洲大陆国家的影响显著为负,系数在-0.22 以下,上述结果与前文是相互印证的,表明政府规模对经济增长可能是中性的。贸易水平对所有区域的经济增长都表现为促进作用,尽管在欧洲大陆国家统计上不显著(但系数不低),这进一步印证了前文的结果,这对当下的贸易保护主义逆流提供了一个驳斥的证据。最后,通胀对各区域的经济增长基本为轻微的负面影响,但仅有盎格鲁-撒克逊国家显著。

5 结论与讨论

5.1 研究结论

综合全样本分析和异质性分析的结果,本文主要有以下3点发现。

第一,闲暇时间与经济增长之间存在一定的非线性特征。对于全样本整体而言,一国的闲暇时间与经济增长成反比,闲暇时间的增加将造成经济增长率的下降;但这种下降并非线性,而是呈现出U形的非线性趋势;从闲暇时间的不同区间来看,闲暇时间次高区间(0.6608~0.6855)的国家经济增长率明显较高,比闲暇时间最高区间(0.6855~0.7184)的国家平均要高出34.8%。发达经济体的闲暇时间对经济增长则呈现显著的正面影响,而发展中经济体则呈现显著的负面影响,印证了前人文献中两国比较研究的结果,同时,也进一步说明闲暇时间对于经济增长的影响并非线性。中-印文化国家和西-葡语系国家的闲暇时间与经济增长之间存在着一种明显的负相关关系,尤其是在西-葡语系国家中这种负效应更为显著。然而,与之相反的是,欧洲大陆国家与其他地区存在截然相反的情况。在欧洲大陆国家,闲暇时间对经济增长产生非常显著的正效应,且其强度与西-葡语系国家的负效应强度相当。这一观察结果可以在两个文化背景之间以及相关经济特征之间找到解释。一方面,大部分中-印文化国家往往强调勤奋工作和经济竞争力,闲暇时间可能被视为浪费时间或缺乏效率。这种价值观可能导致人们在闲暇时间里更加专注于工作,从而减少了他们对休息和娱乐的投入。结果就是,人们在这些国家中可能会更少地享受休闲活动,这对于个人的心理和社会互动可能产生一定的负面影响。另一方面,虽然西-葡语系国家闲暇时间长,但闲暇质量较低,更多地表现为闲暇的负外部性。而欧洲大陆国家在价值观和文化上可能更加注重平衡和生活质量。在这些国家中,人们更倾向于在闲暇时间里寻找个人兴趣和娱乐活动。这种积极的态度可能有助于提高生活满意度和创造力,进而对经济增长产生积极影响。人们在休闲时间里能够充分放松和“充电”,从而提高工作效率和创新能力,最终促进经济的发展。

第二,整体而言,人力资本对闲暇时间与经济增长的关系存在调节作用,数量闲暇一旦与人力资本相结合(即质量闲暇)很可能促进经济增长。除了发展中经济体样本和中-印文化国家样本中调节效应不显著之外,其他所有样本中人力资本都对数量闲暇与经济增长之间的关系存在显著的正向调节。人力资本高的国家,其居民的闲暇时间更可能是有质量的闲暇,即对经济增长而言有益的积极闲暇,例如阅读、思考、运动、小发明,因此,闲暇时间的增加更有可能促进经济增长;反之,人力资本低的国家,其居民的闲暇时间更可能是中性甚至消极的闲暇,例如无所事事、沉迷网络、酗酒,从而闲暇时间的增加可能会抑制经济增长。这提示我们,未来可以详细考察各国闲暇活动内容和时间分配上的差异,从而进一步揭示人力资本调节作用的具体机制。不过,本文中对此也有一些隐喻的旁证。例如在闲暇时间对经济增长的主效应分析中,欧洲大陆国家存在非常显著和强烈的正效应,西-葡语系国家则有非常显著和强烈的负效应,这两个区域的闲暇时间都长于其他区域,然而前者是因为工作时间最短,后者则是因为教育时间最短,因此,两者闲暇时间对经济增长的迥异表现,可能也隐喻着人力资本在其中起着调节作用。又如人力资本作为控制变量对经济增长的直接效应,仅在发达经济体样本尤其是盎格鲁-撒克逊国家样本中显著、强烈且正面,原因可能在于该区域教育时间最长,而工作时间也高于欧洲大陆国家。

第三,某些控制变量对经济增长存在重要的影响。在所有样本几乎所有模型中,贸易水平都对经济增长存在显著的正面影响,可见,贸易水平是促进经济增长的一个非常稳健的因素,这为维护全球化、反击贸易保护主义提供了一个有利的证据。法治水平在所有样本大多数模型大多数估计中都对经济增长有显著影响,然而在盎格鲁-撒克逊国家为负面影响,而其他样本均为正面影响,这是否意味着海洋法系不利于经济增长,还有待进一步研究来确认。生育率对经济增长的影响具有明显的异质性,在全样本中的影响基本不显著,但在发达经济体以及欧洲大陆国家和盎格鲁-撒克逊国家分样本中有显著的正面影响,而在发展中经济体以及中-印文化国家和西-葡语系国家分样本中有显著的负面影响,因此,发达经济体和发展中经济体生育率的分界点2%可能是对经济增长较合理的生育率。政府规模对经济增长的影响在全样本、发展中经济体样本以及西-葡语系国家样本、盎格鲁-撒克逊国家样本中统计上和经济上均不显著,但在发达经济体样本和欧洲大陆国家样本中有统计上和经济上均显著的负面影响,在中-印文化国家样本中有统计上不显著但系数不低的正面影响,以上说明整体上政府规模对经济增长而言可能是中性的。至于通胀率对经济增长的影响,除了盎格鲁-撒克逊国家显著为负之外,其他国家基本上不显著。

5.2 政策含义

本文基于3大研究结论提出以下几点一般性政策建议。首先,平衡工作时间和休闲时间很重要,尽管增加闲暇时间可能会对经济增长产生负面影响,但过度的工作时间也可能导致效率下降和员工疲劳,进而对经济产生不利影响。根据研究结论,在闲暇数量方面,长期来看,各国可以将其闲暇时间比例逐步调整到0.6608~0.6855 的最优区间。同时,为了让人们更好地平衡工作和闲暇时间,政府和企业可以推动灵活的工作时间安排,例如强调弹性工作制度、远程工作和调整工作时间的政策。这样可以帮助人们更好地规划和利用闲暇时间,从而提高闲暇时间的质量和对经济增长的积极影响。

其次,政府需要重视闲暇质量的影响,优质闲暇对经济增长具有重要作用。因此,在闲暇质量方面,政府应该重视人力资本的培养和发展,特别是在发展中经济体和中-印文化国家中,因为这些地区的人力资本对闲暇时间与经济增长的关系调节效应较弱。政府可以增加对教育系统的投资,提供更好的教育资源和机会,以提高人力资本水平。此外,政府可以通过宣传、教育等方式鼓励和支持人们参与有质量的闲暇活动,如阅读、文化艺术、运动和创造性的活动。通过提供相应的设施和资源,以满足人们对休闲活动的需求,促进人们的个人兴趣和创造力的发展,从而增强闲暇时间对经济增长的积极影响

除此之外,为了促进各国经济增长,在贸易方面,因为贸易水平对经济增长具有显著的正面影响,各国政府应致力于维护全球化和自由贸易的环境。这包括推动贸易自由化、降低贸易壁垒、签订贸易协定等。通过扩大国际贸易,可以促进经济的增长和繁荣。在法治建设方面,因为法治水平在大多数样本中对经济增长有显著影响,各国政府应致力于加强法治建设,确保法律的透明、公正和可靠性。这有助于提供稳定的法律环境,吸引投资、促进创新和经济活动。在人口政策方面,政府可以通过实施合适的人口政策,鼓励生育率合理地控制在对经济增长的有利范围内,即将生育率调整到2%左右。在政府规模的管理方面,政府规模对经济增长的影响在全样本中不显著,但在一些样本中可能存在负面影响。因此,政府应进行审慎管理和控制,避免政府规模过大对经济活动和市场产生不必要的干扰。同时,对于发达经济体和欧洲大陆国家等地,政府可以考虑适度的支出和投资,以促进经济增长和公共服务的提供。

最后,对于中国而言,本文的结论可以提供以下启示。根据研究结论,全样本中闲暇数量对经济增长的影响呈现U 形的非线性特征,而在异质性分析中,中国所在的发展中经济体以及中-印文化国家组,其闲暇数量对经济增长均呈现非常显著的负向影响,因此,中国大概率位于U 形的左侧,即增加闲暇数量将不利于经济增长,这与文献中对中国的专门研究的结果是相互印证的,因而,研究期暂不适合采用继续增加闲暇数量的“2.5”政策。那是否意味着需要采用延长工作时间的“996”政策呢?亦非如此。首先,中国的工作时间在样本国家中已经是最长的;其次,中国所在的发展中经济体以及中-印文化国家组,人力资本并没有发挥出对闲暇数量与经济增长关系的调节作用,而除此之外的所有样本中均呈现非常显著的正向调节作用,这意味着,限制中国经济增长的并非工作时间不足,而是教育时间不足,后者使得中国整体的闲暇质量不高,不能通过有益的优质闲暇活动推动经济的增长。综合上述,本文对中国的政策含义是:既不“996”也不“2.5”,保持闲暇时间比例不变,减少工作时间比例从而增加教育时间比例,既提升人力资本直接推动经济增长,也通过人力资本改善闲暇质量从而间接推动经济增长;此外,还可在不改变闲暇时间总量的情况下实行错峰休假,并不断落实已有的带薪休假政策。