不同年龄段肝豆状核变性患者肝损害的超声表现

唐亚丽 贾浥苹 罗伟东 龚 健 赵 琴 杨 欢 王占文 凌文武

肝豆状核变性又称Wilson 病(Wilson’s disease,WD),于1912 年首次报道,是一种常染色体单基因隐性遗传的铜代谢障碍疾病[1-2],其致病基因ATP7B定位于13 号染色体,编码一种铜转运P 型三磷酸腺苷酶,该基因异常导致铜离子跨膜转运障碍[3-4],大量铜离子沉积于肝、脑、肾、角膜、骨关节等引起脏器和器官损害,其中以肝脏发病最早、病情最重[5],因临床表现复杂,易出现误漏诊。本研究回顾性分析于我院就诊的不同年龄段WD 患者的超声检查资料,总结该病肝损害的超声特征,旨在为临床诊断及治疗提供依据。

资料与方法

一、研究对象

选取2018年9月至2022年8月于四川大学华西第四医院超声医学科行腹部超声检查的WD患者247例,男140例,女107例,年龄4~66岁,平均(26.16±11.96)岁。均符合《肝豆状核变性的诊断与治疗指南》[6]或《中国肝豆状核变性诊治指南2021》[7]的诊断标准。排除标准:①伴有乙型肝炎、丙型肝炎、自身免疫性肝炎、Budd-Chiari 综合征、血吸虫肝病等引起肝损害的疾病;②合并严重心、脑血管、肾、血液系统、内分泌系统等功能不全;③合并恶性肿瘤;④妊娠期患者。参照世界卫生组织及《中华人民共和国民法典》中年龄划分标准将患者分为未成年组(≤17 岁)59 例、青年组(18~44 岁)168 例及中老年组(≥45 岁)20 例。本研究经四川大学华西第四医院医学伦理委员会批准(批准号:HXSY-EC-2022091),为回顾性研究免除知情同意。

二、仪器与方法

1.超声检查:使用GE Logiq E9 或E10、日立HI VISION Preirus、佳能i800彩色多普勒超声诊断仪,C1-6凸阵探头,频率3~5 MHz。患者检查前空腹8 h 以上,取仰卧位或侧卧位,充分暴露上腹部,应用常规超声多切面、多角度扫查肝脏及脾脏形态、包膜、实质回声、肝内血管走行。于经腹主动脉矢状面显示左侧肝脏,测量肝左叶前后径及上下径;以肝右静脉及肝中静脉汇入下腔静脉的右肋缘下肝脏斜切面为标准测量切面,测量肝右叶最大斜径;于门静脉主干距第一肝门约2 cm处测量其内径[8];以同时显示脾脏上下极及脾门的切面为标准测量切面,测量脾脏上下径及肋间厚度;于脾门处测量脾静脉内径。并于上腹部、肝肾间隙、脾肾间隙及下腹部、盆腔观察有无腹腔积液。以上数据均为同一次检查时在相同条件、相同切面下重复测量3次,取平均值。由两名分别具有5年及10年以上检查经验的超声医师分别对所有图像进行独立分析,意见不一致时由另一具有高级职称的超声医师确定最终结果。

2.肝损害超声分型标准:根据《肝病超声诊断指南》[8]及《肝硬化诊治指南》[9]分析入组病例的超声图像,并进行分型。具体为:①脂肪肝型,表现为肝脏体积正常或增大(肝右叶最大斜径>14.0 cm),肝脏实质回声增多、细密、增强,由浅至深可见声衰减,部分区域分布不均匀,或呈团状改变;②肝纤维化或早期肝硬化型,表现为肝脏体积正常或左肝稍增大(肝左叶前后径>6.0 cm,上下径>9.0 cm),包膜光滑或欠光滑,无明显结节感,实质回声分布不均匀,可见增粗增亮的线状结构,呈“网状”或“条索样”,肝静脉走行欠清晰,门静脉主干内径<1.3 cm,脾脏体积正常或稍增大;③晚期肝硬化型(伴或不伴门静脉高压),表现为肝脏体积缩小(肝右叶最大斜径<12.0 cm),包膜呈“波浪状”或“锯齿状”,实质回声分布不均匀,弥漫性增粗、增强,呈“颗粒状”或“结节状”改变,肝静脉狭窄,走行不清晰,伴或不伴门静脉主干增粗(门静脉主干内径≥1.3 cm)及脾静脉增粗(脾静脉内径>1.0 cm),脾脏增大(肋间厚度>4.0 cm,脾脏上下径>12.0 cm),门静脉侧支开放,腹腔积液,胆囊壁水肿样增厚;④正常肝脏型。

三、统计学处理

应用SPSS 26.0统计软件,计数资料以例或率表示,组间比较采用χ2检验。两名超声医师判定结果的一致性分析采用Kappa检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、一致性分析

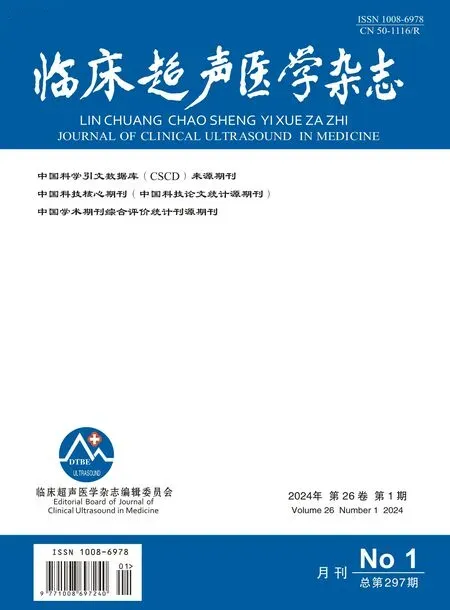

两名超声医师判断各组肝损害超声分型的一致性较好(Kappa=0.717,P<0.001)。见表1。

表1 两名超声医师判断各组肝损害超声分型结果 例

二、入组患者肝损害超声分型最终结果

247 例WD 患者肝损害超声分型以肝纤维化或早期肝硬化型、晚期肝硬化型为主,分别有108 例(43.72%)、102 例(41.30%),其次为脂肪肝型(21 例,8.50%),正常肝脏型占比最少(16例,6.48%)。见表2。

表2 各组肝损害超声分型最终结果 例

三、各组肝损害超声分型比较

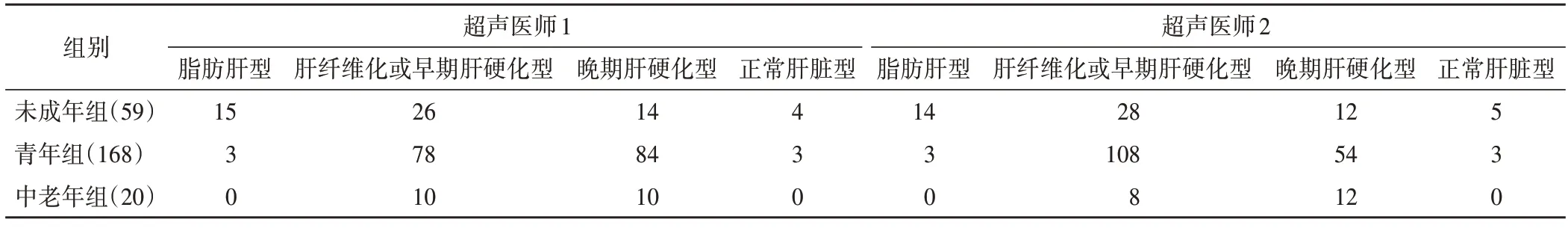

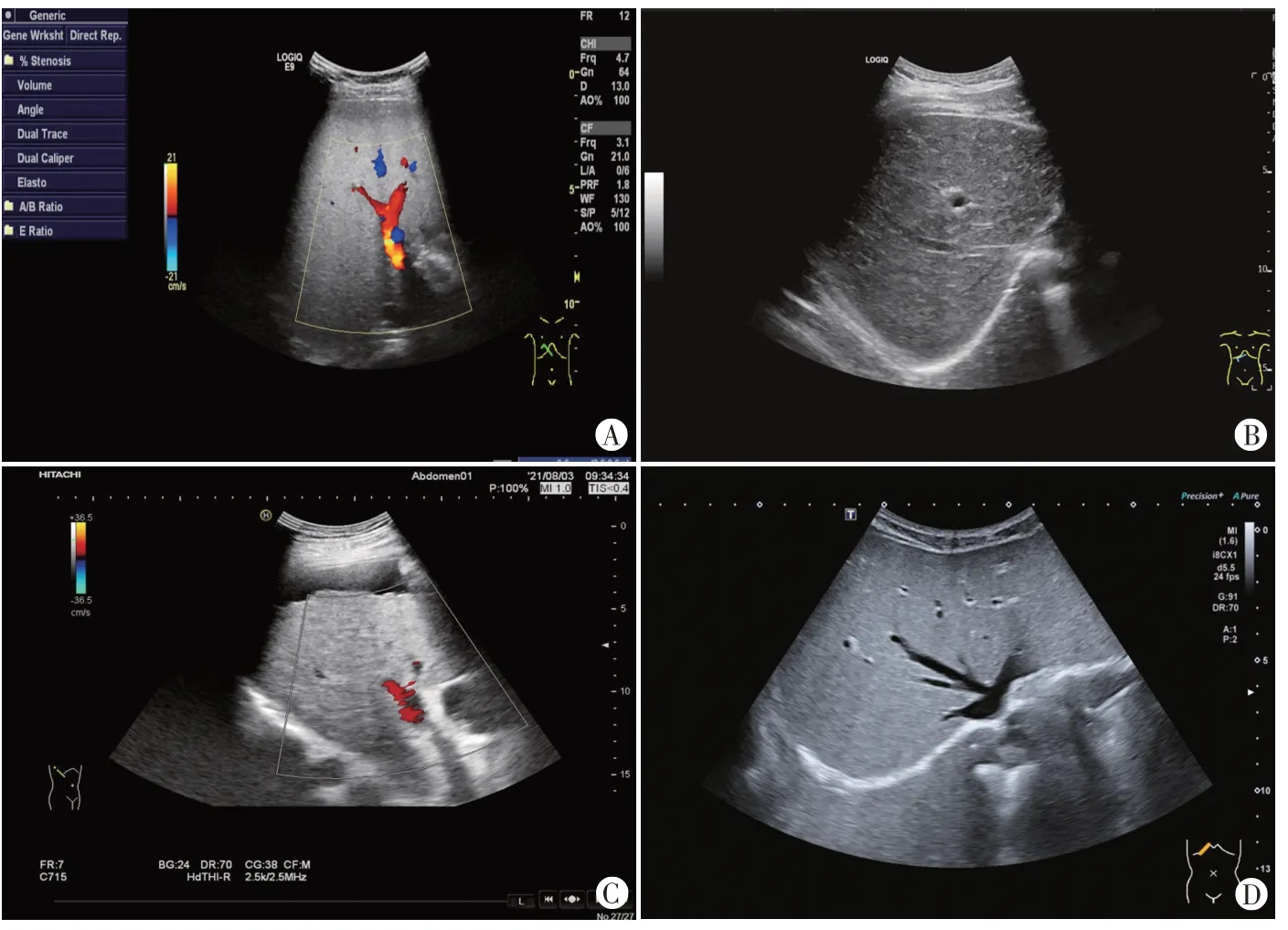

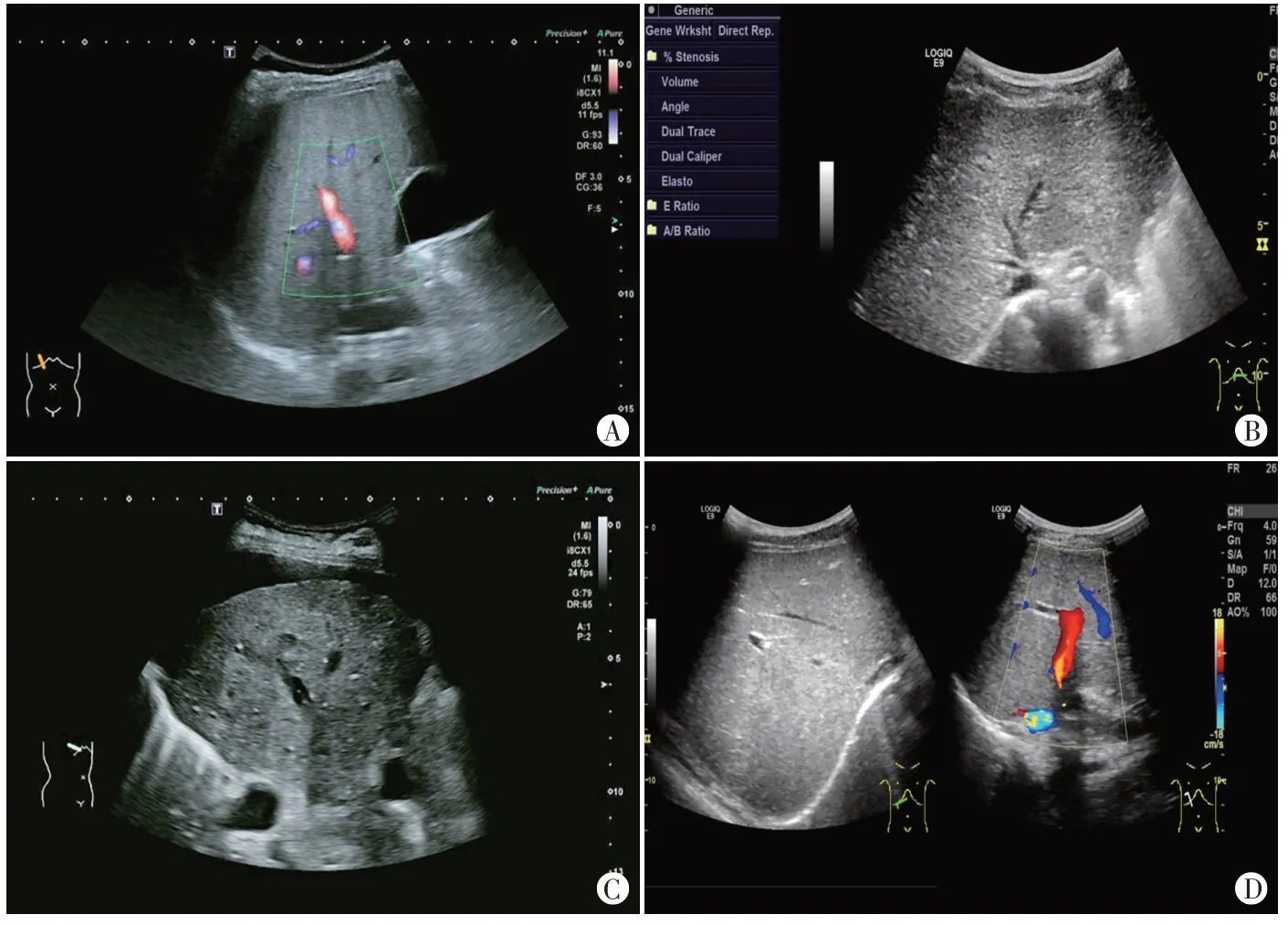

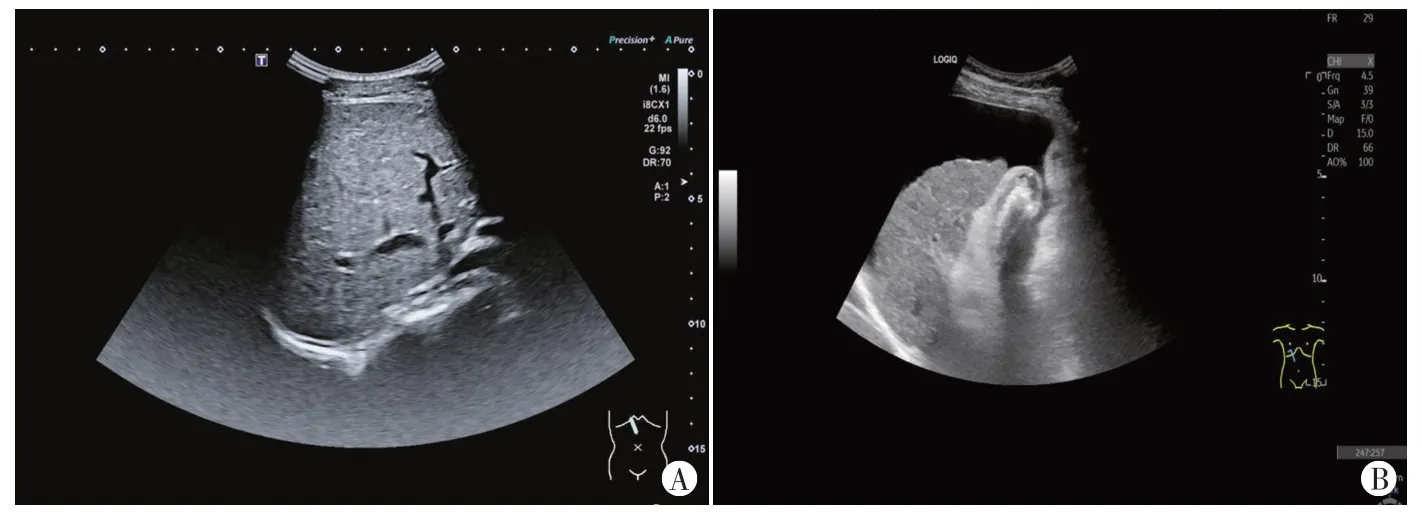

未成年组、青年组及中老年组肝损害超声分型比较差异有统计学意义(χ2=44.339,P<0.05)。其中青年组和中老年组分别以肝纤维化或早期肝硬化型、晚期肝硬化型为 主(43.45%、48.21% 和45.00%、55.00%),且晚期肝硬化型占比均高于未成年组,差异均有统计学意义(均P<0.05);未成年组以脂肪肝型、肝纤维化或早期肝硬化型为主(25.42%、44.07%),其中脂肪肝型占比高于青年组和中老年组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2和图1~3。

图1 未成年组肝脏超声图

图2 青年组肝脏超声图

图3 中老年组肝脏超声图

讨 论

目前全球范围内WD 发病率约为2/10 万[2],我国WD 发病率约为5.87/10 万[10],2018年我国将WD列入《第一批罕见病目录》[11]。患者发病年龄跨度大,临床表现复杂,易漏误诊。目前该病虽不能治愈,但可以通过治疗延缓其进展,是为数不多的可治疗性遗传疾病之一。若能早期发现、诊断、及时治疗,并注意正确的生活方式,部分患者可长期无明显临床症状,维持正常生活、学习,避免或延缓进入疾病后期。对WD 患者而言,肝脏是铜离子沉积最早且最主要累及的靶器官,肝脏疾病是WD 患者最常见的首发症状,也是主要死亡原因之一[12-13],研究[14]对临床误诊患者首发症状的统计显示肝脏症状发病者占比较大(64.15%)。WD 所致肝损害出现时间早、病情重,大多患者在青少年期甚至幼儿期即出现明显的肝损害表现,部分患者在青少年期即进入肝硬化失代偿期,本研究入组的247 例WD 患者主要以未成年及青年患者为主,亦证实该结论。WD 患者大多有不同程度的肝纤维化[15]。肝纤维化及肝硬化早期的灰阶超声表现对临床有一定的提示作用,但无明显特异性,目前已有文献[16-17]报道超声弹性成像技术有助于WD与其他慢性肝病的鉴别。临床对肝硬化与肝硬化伴门静脉高压患者的诊治方案不同[11],故准确鉴别肝硬化与肝硬化伴门静脉高压对预测生存时间、改善生存质量等均至关重要。灰阶超声、CDFI及频谱多普勒对门静脉增宽、门静脉血流速度及方向改变、脾脏增大、脾静脉增宽、门静脉侧支开放、腹腔积液、胆囊壁水肿样增厚等门静脉高压表现的诊断特异度均较高[18],具有简便、经济、无辐射、可重复性好的优势。本研究通过分析不同年龄段WD 患者的声像图表现,总结其肝损害的超声特征,旨在为临床诊断及治疗提供依据。

WD 患者因ATP7B基因发生突变,三磷酸腺苷酶功能异常,导致铜蓝蛋白合成障碍,体内铜离子跨膜转运障碍,引起其在胆汁中的排泄障碍,过量的铜离子沉积在肝脏中通过氧化毒性损害肝细胞,逐渐引起肝细胞脂肪浸润和肝小叶增生。而肝细胞脂肪浸润是WD 病理学最早的表现[19]。在肝细胞脂肪变性阶段,肝脏内铜离子缓慢蓄积逐渐达到饱和状态,使肝组织声阻抗明显增高,加上肝细胞脂肪空泡,在超声图像上表现为肝脏实质回声细密、增强、增多,由浅至深可见回声衰减[20]。由于WD 患者脏器内铜离子蓄积自生命早期即开始发生,故低龄WD 患者中即可出现脂肪肝。本研究中未成年组脂肪肝型肝损害占比明显高于青年组和中老年组(均P<0.05),通过分析未成年组病例发现,患者年龄越小,脂肪肝占比越高,在≤10 岁的WD 患者中,脂肪肝型肝损害占比达26.67%。既往研究[21]认为,非肥胖儿童超声检查发现脂肪肝对WD 的早期诊断有一定帮助。本研究回顾这些病例的肝脏超声图像时发现,部分病例超声表现为肝脏实质回声细密、增强,部分病例表现为肝脏实质回声稍增粗、增强,这与单纯肥胖儿童的脂肪肝超声表现(几乎均为肝脏实质回声细密、增强)有一定差异,分析可能与WD 肝细胞在脂肪变性的同时,肝纤维化也在形成相关,但这是否为未成年WD患者的特异性超声表现尚需进一步验证。

随着铜离子在肝细胞内的沉积,肝脏逐渐丧失代偿能力,随后出现肝细胞坏死变性,多灶性坏死后可使肝小叶支架塌陷,网状纤维形成间隔。变性坏死的肝细胞、增生的网状纤维、肝内血管炎细胞浸润及残存的肝组织等相互交杂,导致肝内声阻抗各异[20],超声表现为肝包膜光滑性欠佳,实质分布不均匀,回声增粗,部分呈“网状”,肝静脉走行欠清晰。随着疾病进展,增生的网状纤维向邻近肝小叶延伸,逐渐包围肝细胞,最后演变成肝硬化,超声表现为肝脏体积缩小,包膜呈“锯齿状”或“波浪状”,实质回声分布不均匀,呈弥漫性增粗、增强,可见“颗粒状”或“结节状”改变,肝静脉狭窄,走行不清晰,继而出现门静脉高压。本研究中未成年组肝损害超声分型以肝纤维化或早期肝硬化型为主(44.07%),青年组及中老年组以晚期肝硬化型为主(48.21%、55.00%),这与WD 肝损害疾病进展的病理改变相符。本研究结果显示,中老年组与青年组肝损害超声分型相似,这与普通慢性疾病随年龄增大病情逐渐加重的结论不相符,分析原因可能为:①WD 患者发病年龄较早,多见于5~35 岁,仅3%~4%患者发病年龄>40 岁[7],中老年期发病患者可能脏器内铜离子蓄积量较慢、较少;②入组患者在早期已认识该病并接受系统、规范的治疗,故肝损害表现较轻。

由于部分WD 患者因精神症状无法配合,且肝损害可致凝血功能障碍,肝脏穿刺活检出血风险较大,且既往研究[22]报道该病早期肝脏穿刺结果可能出现假阴性,故本研究未使用肝脏穿刺病理结果作为分组依据。且由于WD 属于罕见病,本研究纳入样本量较小,尚待扩大样本量进一步研究。

综上所述,不同年龄段WD 患者肝损害超声表现有一定特征,未成年患者肝损害分型以脂肪肝型、肝纤维化或早期肝硬化型为主,青年、中老年患者肝损害分型以肝纤维化或早期肝硬化型、晚期肝硬化型为主。在发生不明原因的肝损害尤其是表现为严重肝损害的青少年及非肥胖儿童出现脂肪肝超声表现时需警惕WD的可能。