基本公共服务均等化水平测度:可及性与受益性视角

宋佳莹,郭 璟

(南京大学政府管理学院,南京 210023)

0 引言

目前,我国基本公共服务均等化水平在不同地区间存在较大的不平等,进而导致不同地区的经济发展均呈现差异化、不均衡的发展趋势。如何增强基本公共服务的可及与受益性,进一步实现基本公共服务均等化,这一现实问题已经成为现阶段的重要课题。

已有研究表明,基本公共服务核心问题主要是“基本公共服务的分配问题”,需要从基本公共服务的供给机制、方式及政府供给的公平与效率等方面来测度和评价基本公共服务均等化水平[1]。研究方法层面,学者们主要基于多层次指标体系,利用层次分析法、主成分分析法、熵权法、熵权TOPSIS 法等构造综合评价指标对基本公共服务进行测度,并利用变异系数、基尼系数或者泰尔指数测算其在地区间、城乡间的不平等程度[2,3];也有学者利用收敛模型分析基本公共服务均等化的变化趋势与收敛特征[4]。指标选取视角层面,多数文献以社会保障和就业支出、环保服务、基础设施服务、教育服务、医疗卫生服务、公共安全服务等方面为对象,选取覆盖单方面或多方面的指标来测算地区间、城乡间基本公共服务均等化水平,但其次级指标的选取主要基于供给视角[5—8]。赵怡虹和李峰(2009)[9]基于财政能力差异视角,选取公共服务财政支出相关指标进行测度,但较为片面,不能全面地反映该地区基本公共服务均等化情况。也有学者提出基本公共服务均等化水平的测度应包括投入维度与产出维度,虽然基于这一视角来反映基本公共服务均等化更为全面,但这也使得测算结果更加绩效化,无法反映不同地区居民的受益情况[10]。

本文基于2015—2020 年相关指标数据,从可及性与受益性视角选取指标来测度不同地区基本公共服务均等化水平,旨在从宏观层面分析2015—2020 年公共服务政策的实施成效,以期提供合理可行的建议。

1 基本公共服务均等化理论视角

许多学者基于不同的理论视角,分析基本公共服务均等化的评判标准及评价维度。如基于庇古的福利经济学中社会福利思想、社会福利函数理论、补偿原则以及阿玛蒂亚·森的福利思想和帕累托最优定理、次优理论及第三优理论等,认为基本公共服务应达到福利最优的效果[11]。也有学者根据约翰·罗尔斯的正义论,基于由分配的结果公正、起点公正和过程公正这三个要素,推断基本公共服务的三大原则:受益均等、主体广泛、优惠合理[12]。在此基础上,康健和姜晓萍(2020)[13]利用正义论三要素分析基本公共服务均等化的价值诉求和实现政策目标之间的内在联系,构建实现基本公共服务均等化的三重评价维度:政策环境公平、供给水平发展、人民群众满意。尚虎平和石梦琪(2021)[14]则认为仅从西方经济学中寻找理论依据对中国基本公共服务发展的现实解释与指导效果较为有限,需要结合中国国情,提出必须结合习近平新时代中国特色社会主义思想探究基本公共服务可及、受益、均等发展的理论归依。

根据已有理论研究,本文综合考虑基本公共服务的可获得性、受益性以及享受均等性,从公共产品视角对基本公共服务均等化进行测度与评价。鲍温模型通过局部均衡分析比较私人产品和纯公共产品提供之间的差异,提出公共产品提供的均衡条件。该模型认为公共产品具有非竞争性、非排他性,其最优供给(体现了居民对基本公共服务的可及能力)与最优消费(体现了居民对基本公共服务的受益能力)是等价的,即当公共产品的供需相等或者近乎相等时,公共产品达到最佳供给状态[15]。国内学者丁元竹(2009)[16]提出,基本公共服务均等化与可及性意义相同,均是指资源配置的均等化。即在税负类似的情况下,公共项目的可及性、资源配置的均等化就是基本公共服务的可及性。也有许多学者基于此理论从供给视角研究基本公共服务均等化,认为均等化等同于可及性。然而,大多数公共产品很难同时具有非竞争性与非排他性,将之称作准公共产品更为合适。俱乐部理论指出,基本公共服务的供给(体现出可及性)在俱乐部成员和非成员之间存在差异,且其俱乐部属性使之在俱乐部内部存在拥挤性,也导致俱乐部内部成员之间的受益能力存在差异[17,18]。换而言之,作为准公共产品的基本公共服务,其基于供给与受益两个维度的差异使基本公共服务的可及性与受益性产生差异,即供给均等化并不等同于受益均等化。这也导致从供给视角研究基本公共服务均等化的解释力度有限。基本公共服务的可及性与受益性差异都会影响民众的福利水平。郭小聪和刘述良(2010)[19]也认为基本公共服务均等化概念要从作用过程的均等化(体现可及性)与结果的均等化(体现受益性)来阐述。可见,基本公共服务均等化的分析,既要充分考虑可及性又要考虑受益性,基于此,本文将基本公共服务均等化分为基本公共服务可及性与受益性两个层面进行研究。

2 研究设计

2.1 研究方法

2.1.1 基本公共服务均等化水平测算模型

本文使用熵权法对中国31个省份(不含港澳台)基本公共服务均等化的可及性、受益性进行综合测度。首先,对反映基本公共服务均等化的各个指标数据进行标准化处理,正向指标和负向指标的标准化公式为:

其中,xij表示对应指标的初始值,sj表示对应指标的标准差,而表示各个指标标准化后的值。由于不同指标标准化后有可能出现负值而造成后续无法进行计算,故对其进行平移处理,平移的幅度为A。选取能够使所有指标标准化后的数值为正的最小正整数,即参数A的确定取决于标准化后数据的最小值。平移后数值Zij为:

其次,对各个反映基本公共服务均等化的指标进行同度量化,计算不同地区对应指标占该总指标的比例Pij:

再次,计算对应指标的信息熵ej:

最后,对不同地区基本公共服务的可及性与受益性综合水平进行测算,并计算基本公共服务均等化水平:

其中,Yjundeng,i为基本公共服务均等化水平,Ykeji,i为基本公共服务可及性,Yshouyi,i为基本公共服务受益性;wkeji为基本公共服务可及性指标权重,wshouyi为基本公共服务受益性指标权重,这两个指标权重的测算方法与wj一样。

2.1.2 基尼系数与泰尔指数

本文在测算基本公共服务均等化水平的基础上,进一步计算其可及性、受益性及其综合均等化水平的基尼系数与泰尔指数,以反映公共服务在地区间的不平等程度。公式如下:

式(8)为基尼系数计算公式,gini为对应的可及性、受益性与综合均等化基尼系数,μ为对应的可及性、受益性与综合均等化水平的平均值,N表示省份个数,yi1和yi2分别表示第i1和第i2个省份对应的可及性、受益性、均等化水平。式(9)为泰尔指数计算公式,G为国内生产总值,gi表示地区生产总值,PU为全国对应的可及性、受益性、均等化水平,pui为不同地区对应的可及性、受益性、均等化水平。

2.2 指标选取及数据来源

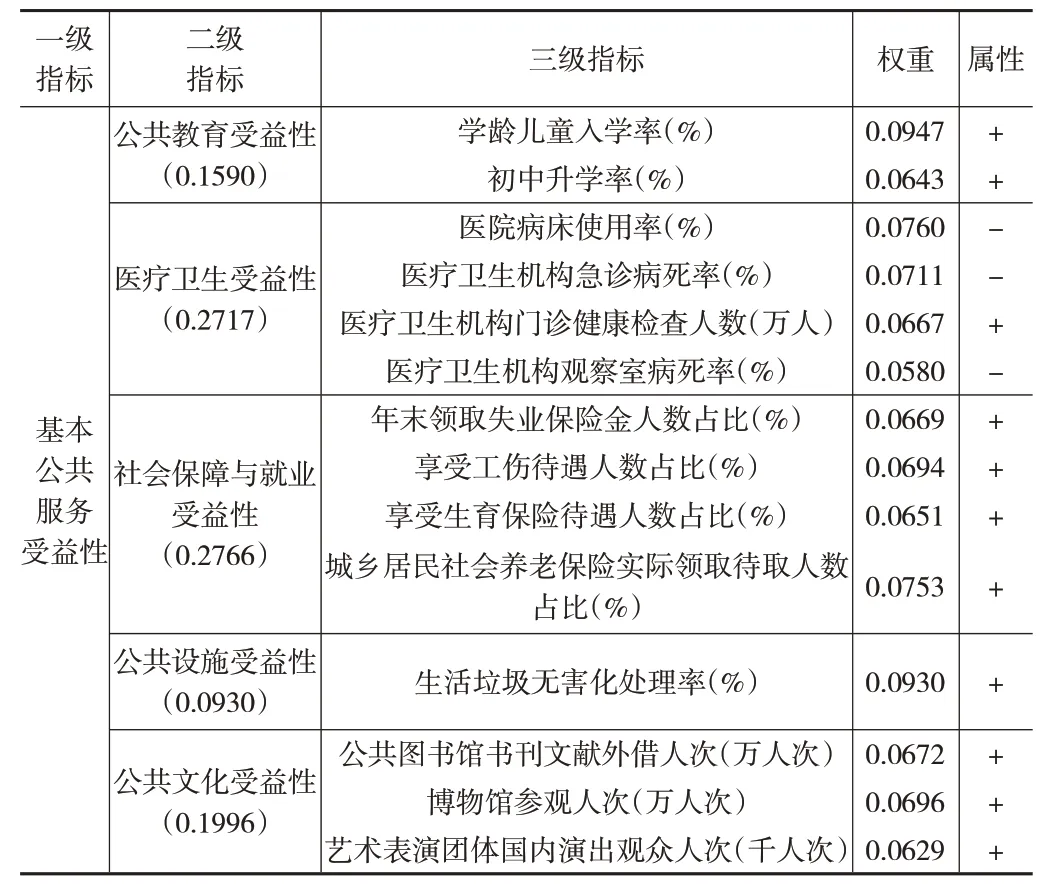

2021 年国家发展改革委等部门联合印发的《“十四五”公共服务规划》,将公共服务的主要范围确定为幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、逝有所安、住有所居、弱有所扶、行有所畅、环境有改善、优军服务保障、文体服务保障、公共安全保障这13个领域。公共服务包括基本公共服务与普惠性非基本公共服务,而本文主要通过作为基本公共服务重要组成部分并与居民生活、生产直接相关的公共服务项目来研究各地区基本公共服务的可及性、受益性及其均等化程度。基于指标选取合理化与全面化的要求,选取对应的一级指标包括基本公共服务可及性与基本公共服务受益性,二级指标包括医疗卫生、公共教育、公共设施、公共文化、社会保障与就业共5个层面的可及性与受益性,以测算中国不同地区基本公共服务可及性、受益性以及均等化水平。指标选取结果及对应不同指标的权重(利用熵权法测算的结果)分别见表1 与表2。数据来源于国家统计局官方网站,初中入学率与学龄儿童入学率来源于教育部官方网站。

表1 基本公共服务可及性评价指标体系

表2 基本公共服务受益性评价指标体系

从可及性指标权重来看,公共教育可及性的权重最大,为0.3494,其次是社会保障与就业可及性。从权重占比可以看出,如果要提升居民对基本公共服务的获得感或者可及能力,就必须增强居民对教育的公平获得能力,也要提升体现民生的社会保障与就业支出水平,进一步改善民生。从受益性指标权重来看,社会保障与就业、医疗卫生等公共服务项目的获益占比最大,社会保障与就业、医疗卫生等作为公共服务的重要组成部分,也更加能够体现居民从中受益的能力。公共教育受益性权重较小,许多研究表明地区间的教育水平差异是地区间经济与民生差异的重要影响因素之一,由此可见,公共教育的可及性、受益性尤为重要,要持续增加对公共教育的投入。

3 基本公共服务均等化水平测度结果

3.1 基本公共服务可及性与受益性测度结果

基本公共服务可及性与受益性测度结果见图1与图2。

图1 各省份基本公共服务可及性测度结果

图2 各省份基本公共服务受益性测度结果

由图1 可知,从省份层面来看,不同省份基本公共服务可及性均有不同程度的增长。从全国层面来看,基本公共服务的可及性一直呈现递增趋势。分地区来看,西部地区的省份增速要快于其他地区省份,北京、上海、浙江、江苏、广东等省份的基本公共服务可及性相对较高,究其原因,可能是源于这几个省份经济发展、科技发展速度较快,且居民的生活水平较高;西藏基本公共服务的可及性较高,主要源于政府对偏远地区的偏向性财政投入。由此可知,基本公共服务在不同省份中的可获得性存在差距。由图2可知,总体来说,基本公共服务受益性逐步提高,一方面得益于在经济发展由高速增长向高质量增长转变的背景下,国家为改善民生增加了对基本公共服务的投入,也进一步增强了居民对公共服务的获得感与受益能力;另一方面也得益于“十三五”时期国家进一步推进基本公共服务均等化的一系列政策出台[20]。但从各省份的数值来看,与基本公共服务可及性类似,北京、江苏、上海、广东等省份的受益性较高,表明这些省份居民的受益能力较强;而对于内蒙古、辽宁、黑龙江、海南等省份的居民,他们从基本公共服务中受益的能力较弱。原因也主要在于经济发展水平的差异,东中部地区的省份经济发展较快,对于基本公共服务有更多的资金投入,而西部地区由于经济发展尤为落后,其基本公共服务的投入主要依赖于国家的偏向性补贴。

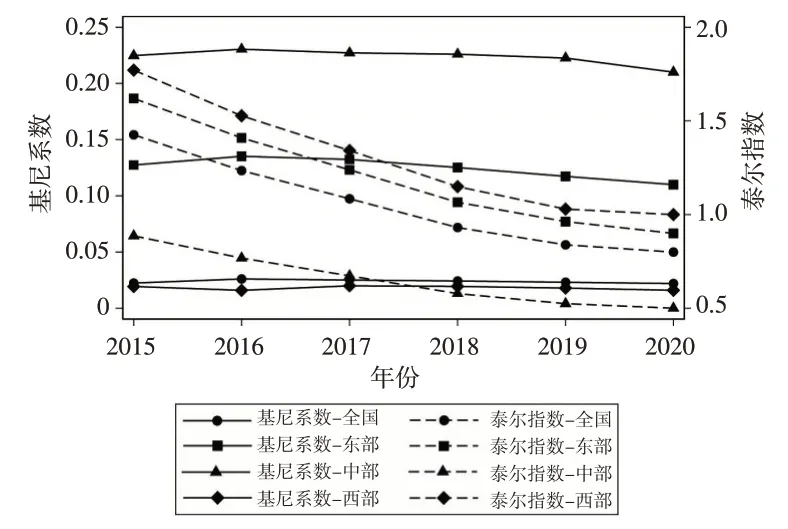

基本公共服务可及性与受益性水平地区间差异测度结果见图3 与图4。由图3 可知,反映可及性差异的泰尔指数呈现缩小趋势,说明居民对公共服务的可及能力差距逐步缩小。进一步从基尼系数来看,各地区的基尼系数也有所下降,但中部地区可及性差距扩大,需要增加中部地区居民对公共服务的可及性。由图4可知,全国及三大地区的泰尔指数均呈现不同程度的下降趋势,表明地区间基本公共服务受益性差距在逐渐缩小。从测算结果来看,全国和三大地区可及性与受益性的差异程度不同,反映出居民从中的受益能力表现出地区异质性。

图3 基本公共服务可及性基尼系数与泰尔指数

3.2 基本公共服务均等化水平的综合测度结果

基本公共服务均等化水平的测算结果见图5。从各省份的变化趋势来看,各省份在“十三五”期间的基本公共服务均等化水平大体上呈现递增趋势,且增长趋势均较为明显。全国层面的基本公共服务均等化水平也表现出递增趋势。究其原因,随着《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》的出台,政府致力于推动基本公共服务均等化,鼓励地方政府加强基本公共服务供给,确保不同地区居民享有相近水平的教育、医疗、养老等服务。伴随经济进入高质量发展阶段,政府为缩小城乡差距,也采取了一系列政策措施,主要包括改善农村基础设施、提高农村居民的医疗和教育水平,使农村地区的基本公共服务逐渐趋于均等。此外,随着社会保障体系的不断完善,包括养老保险、医疗保险等制度的建设与统筹层次的提高,不同地区的居民能够更平等地享受到相应的基本公共服务,最终有利于各省份基本公共服务均等化水平的提升。其中,山西、黑龙江、安徽、福建、湖北这5个省份在2015年的基本公共服务均等化水平高于2016年,从原始指标数据来看,2015年这几个省份对应的艺术表演团体国内演出观众人次、医疗卫生机构门诊健康检查人数比2016 年高出一倍以上,也成为导致2015年均等化水平较高的主要原因。

图5 基本公共服务均等化水平测度结果

从各省份的测算结果来看,北京、江苏、浙江、上海、广东等省份基本公共服务均等化水平比其他省份要高,尤其是比大部分西部地区省份(如青海、新疆等)要高出许多。这主要是由于北京、江苏等省份处于经济发达地区,拥有更多的财政资源投入基础设施、教育、医疗等服务建设,提高其基本公共服务水平;同时,经济发达地区具有人才和科技集聚效应,能够吸引更多的人才和高端科技产业,如医疗、教育等领域的高水平人才在这些地区集聚,这也为基本公共服务提供了更好的支持,从而提高了服务水平。因此可以得出,地区基本公共服务均等化水平较低的根本原因在于经济发展水平低下与财政薄弱。若要提高各地区基本公共服务均等化水平,就要从根本上发展经济,增加其财政资金来源并进行合理分配,也就是说,既要“做大蛋糕”也要“分好蛋糕”。

基本公共服务均等化基尼系数与泰尔指数测算结果见图6。

图6 基本公共服务均等化基尼系数与泰尔指数

从全国层面来看,两个指数均反映了中国基本公共服务均等化水平的差异在逐渐缩小。分地区来看,均等化水平仍存在地区异质性,东中部地区均等化水平的差异较之西部地区要大很多。三大地区内部公共服务的均等化差异仍较大,诸多研究表明,地区间的差异主要表现在城乡之间的差异,公共服务在城乡之间的投入本身就存在很大差距,这也扩大了地区内部公共服务均等化差异;加之省份之间的投入差异,城乡间、省份间等差异的加总进一步扩大了不同地区内部均等化水平差距。因此,财政投入应偏向对农村与经济落后地区的公共服务投入,进一步优化地区内部与地区之间民生服务资源的配置,提高居民对于基本公共服务的可及性。

4 结论与建议

本文从基本公共服务的可及性与受益性视角对其均等化水平进行测度并分析其演进趋势。通过可及性与受益性来综合反映基本公共服务均等化,并基于2015—2020 年中国31 个省份的面板数据进行综合测度与分析,得出以下结论:第一,对于基本公共服务可及性,不同省份基本公共服务可及性在研究期内均有不同程度的增长,意味着全国居民对基本公共服务的可及能力逐步上升。反映可及性差异的指标值也正在降低,但这一趋势表现出地区异质性,中部地区的基尼系数有所提高,差距逐渐扩大,东部地区与西部地区则发展趋势良好。第二,对于基本公共服务受益性,总体上,各省份基本公共服务受益性不断提高,但基本公共服务在广东、北京、上海、江苏等省份受益能力较高,在西部地区省份则相对较低。全国及三大地区的基本公共服务受益性差距均呈现不同程度的下降趋势且存在异质性,需要进一步采取措施缩小差距。第三,对于基本公共服务均等化水平,从省级层面来看,2015—2020 年各省份基本公共服务均等化水平呈现递增趋势,而西部地区均等化水平相对落后;从全国层面来看,基本公共服务均等化水平在2015—2020 年保持持续增长趋势。从基本公共服务均等化的差异结果来看,虽然不同地区内部基本公共服务差异仍然存在,但这一差异正逐渐缩小。

基于此,提出以下建议:第一,适度增加对农村地区、中西部地区一些落后地区的基本公共服务资金与服务投入,设定合理、普遍适用的供给标准。经济欠发达地区应增加对民生保障类公共服务的投入。中央政府应对地方政府给予财政支持,重点增加对均等化水平较低且经济发展较为落后的中西部地区的财政转移支付,既增加了基本公共服务的可及性,也提高了居民从中受益的能力,促进地区间基本公共服务均等化协调发展。第二,建立健全基本公共服务人力、财力、物力投入的激励与监督机制。完善其供给激励机制,激励并鼓励市场、政府、社会组织等多元主体主动参与,可以采用签约外包、特许经营等方式参与供给,提高供给效率。进一步完善对基本公共服务标准制定、投入、均等化结果的监督机制。通过对基本公共服务供给的动态化、全程化制定监督政策,多元主体共同监督,实现公共服务投入透明化、财政透明化。