黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度的实证检验

王 艳,张雪芳,雷淑珍

(1.西安理工大学经济与管理学院,西安 710054;2.陕西工业职业技术学院商贸与流通学院,陕西 咸阳 712000)

0 引言

新时代背景下,数字经济成为解决黄河流域生态环境问题,推进产业结构升级优化的新动能、新优势,为助推黄河流域高质量发展提供重要机遇。数字经济能够推动产业结构迈向中高端发展,还能有效减少环境污染;产业发展除了能为数字经济运行提供高质高效的数字化产业支撑以外,还能减少资源消耗,保护生态环境。数字经济、产业发展与生态环境三者之间联系密切,三者耦合协调发展是黄河流域实现高质量发展的必由之路。那么,黄河流域数字经济、产业发展与生态环境之间的互动关系如何?演进过程中影响黄河流域复合系统耦合的驱动因素有哪些?解答这些问题对于强化黄河流域数字经济、产业发展与生态环境之间的平稳协调运行,推进黄河流域实现高质量发展具有重要的现实意义。

目前关于数字经济、产业发展和生态环境两两之间关系的研究颇为丰富。在数字经济与产业发展关系方面,部分学者指出数字经济有助于促进产业结构升级[1—3],还有学者探讨了数字经济对产业发展的作用机制[4,5]。在数字经济与生态环境关系方面,相关文献主要从数字经济对环境污染[6]和环境质量[7]的影响进行探讨,指出数字经济发展能够减少环境污染。在生态环境与产业发展关系方面,现有研究主要集中在二者耦合协调度的测算[8,9]、相互的影响机制分析[10—12]等方面。综上所述,既有研究主要集中在分析数字经济、产业发展与生态环境两两之间的关系上,但对三者耦合关系的研究较少。研究区域侧重于大范围省际类的样本对象,缺乏针对流域内城市群的研究单元,关于黄河流域三者之间关系的研究较少。基于此,本文采用黄河流域78 个地级市2011—2020 年的面板数据,分析黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度的时空差异,并进一步分析三系统耦合协调度的驱动因素,以期为黄河流域三系统耦合协调发展提供决策依据。

1 研究设计

1.1 指标体系构建

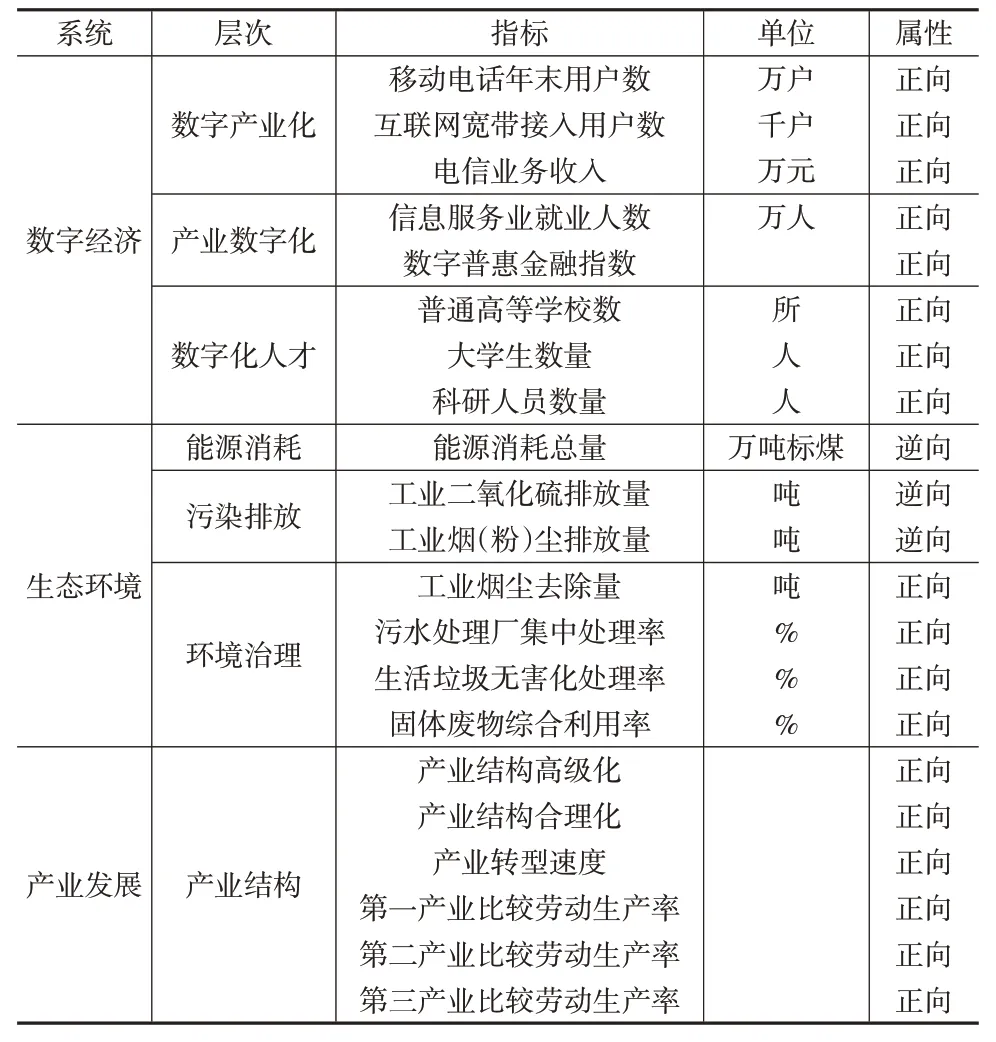

为准确评价黄河流域数字经济、产业发展与生态环境三者之间的关系,考虑到指标体系构建的层次性、针对性、可操作性、完备性等原则,根据数据的可得性并结合现有研究,本文构建黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度评价指标体系(见表1)。具体而言,将数字经济[13,14]划分为数字产业化、产业数字化以及数字化人才三个层次,数字产业化和产业数字化是衡量数字经济水平的关键因素,数字化人才是数字经济发展的基础因素。借鉴已有研究[15],本文选取信息服务业就业人数和数字普惠金融指数两个指标来衡量产业数字化,用普通高等学校数、大学生数量和科研人员数量三个指标来衡量数字化人才。已有研究对产业发展水平量化指标的界定较为完善,本文借鉴既有研究[16]采用六个指标对产业发展进行综合评价,具体包括产业结构高级化、产业结构合理化、产业转型速度,此外,产业的发展离不开充足的劳动力资源,故采用第一、二、三产业比较劳动生产率对其进行衡量,其中,第i产业比较劳动生产率用第i产业产值比重/第i产业就业比重来表示(i=1,2,3)。本文基于能源消耗、环境治理和污染排放三个维度来衡量黄河流域生态环境。

表1 黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度评价指标体系

1.2 研究方法

1.2.1 综合水平评价模型

考虑到各个指标值的量纲均不一致,首先对正向和逆向指标进行如下处理。

正向指标:

逆向指标:

其中,Yij为标准化的结果,maxXij为某一地区的某一年份中的最大值,minXij为某一地区的某一年份中的最小值。之后按照熵值法的步骤客观计算各个指标的权重wj。

计算指标的信息熵e:

计算信息效用dj:

计算权重系数φj:

计算各系统的综合水平指数:

1.2.2 耦合协调度模型

借鉴已有研究[17,18],本文对黄河流域数字经济、产业发展与生态环境复合系统耦合协调度进行测算,公式如下:

其中,T、C和D分别代表协调指数、耦合度和耦合协调度,U1代表黄河流域数字经济综合水平指数,U2代表黄河流域产业发展综合水平指数,U3代表黄河流域生态环境综合水平指数,参考已有研究[19]将耦合协调度划分为十个等级(见表2)。

表2 耦合协调度等级划分

1.2.3 灰色关联度模型

采用灰色关联分析能更好地判断影响黄河流域三系统耦合协调发展的因素,使结果更真实客观。采用灰色关联度模型计算影响黄河流域三系统耦合协调度与外部动力因子关联度的步骤如下。

第一步,计算关联系数:

其中,y(k)为母序列,x(k)为特征序列,分辨系数ρ的取值为0.5。

第二步,计算关联度:

1.3 数据来源

本文以黄河流域8 个省份(除四川省外)的78 个地级市为研究对象,以2011—2020年为研究时段,为保证数据的可得性,所使用的基础数据均来自《中国城市统计年鉴》和相关城市统计年鉴。其中,数字普惠金融指数采用北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编制的数字普惠金融指数来表征,个别缺失数据采用线性插补法补齐。

2 实证结果分析

2.1 数字经济、产业发展与生态环境综合指数分析

如图1 所示,总体来看,黄河流域生态环境综合指数的总体均值由2011年的0.398上升至2020年的0.4738,在2015年有相对明显的波动。黄河流域产业结构综合水平指数在研究期内呈现相对稳定的发展态势,其总体均值由2011 年的0.1803 缓慢上升至2015 年的0.2113。从黄河流域发展的实际情况出发,这是由于流域内生态环境和产业发展的演化是一个长期复杂的区间进程,故在考察期内未出现特殊的突变现象。另外,黄河流域数字经济综合指数未呈现明显演进趋势,考虑黄河流域实际情况,流域内较多地区经济发展相对滞后,尤其是流域内贫困地区的数字经济水平存量小且发展缓慢。

图1 黄河流域数字经济、产业发展与生态环境综合水平指数

如图2 所示,在区域层面,首先,从数字经济指数看,呈现下游地区>中游地区>上游地区的分布特征,黄河下游具有明显的区位优势,数字经济发展环境理想,相较上游和中游地区要好。其次,从产业发展指数看,呈现下游地区高于上游和中游地区的空间分布格局。最后,从生态环境指数看,呈现下游地区最高,中游地区次之,上游地区最低的分布特征,这与黄河流域生态环境的实际情况是极其吻合的,可能是由黄河流域上游地区水涵养能力较低,中游地区生态破坏严重,水资源错配造成的。

图2 上、中、下游地区域综合指数发展趋势

2.2 数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度分析

表3分别列示了黄河流域部分省会城市数字经济、产业发展与生态环境的耦合协调度测算结果。

表3 2011—2020年黄河流域省会城市(部分)数字经济、产业发展与生态环境的耦合协调度

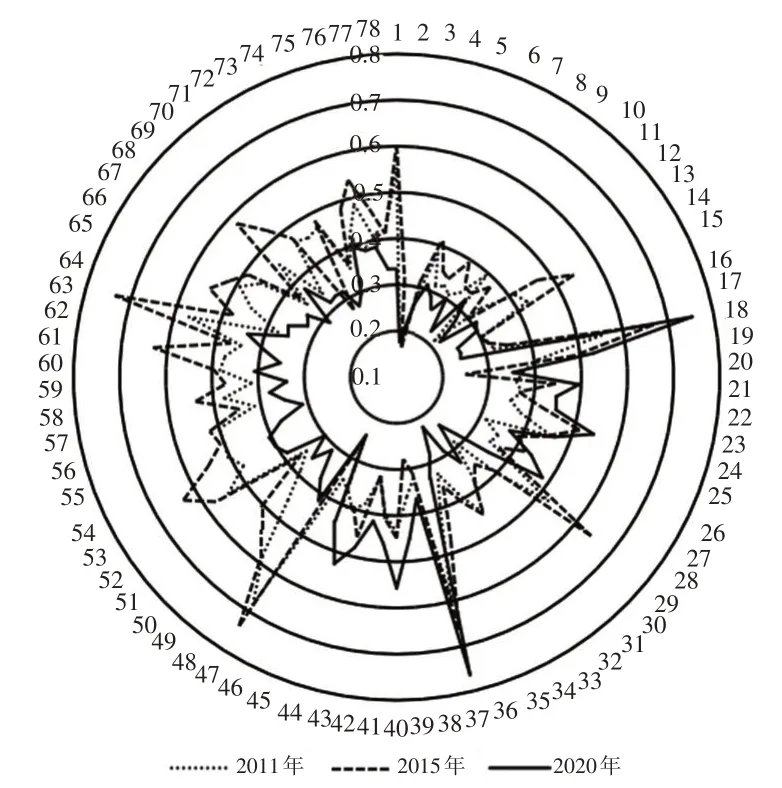

从黄河流域整体来看(见图3),三系统耦合协调度总体均值由2011 年的0.404 上升至2015 年的0.445,总体均值为0.403,三系统之间的相对关系没有发生根本性的改变,在研究期内一直处于濒临失调的状态。原因可能是黄河流域地区贫困面较广、量较大、程度较深而导致流域内经济增长极其缓慢、区域发展极其不协调,故未能为数字经济、产业发展与生态环境耦合协调发展提供坚实的经济支撑。

图3 代表性年份黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度雷达图

如表3 所示,从黄河流域三个地区来看,数字经济、产业发展以及生态环境三者的耦合协调度均呈现逐渐向好的态势。其中,2011 年上游地区(除四川外)耦合协调度为0.328,属于轻度失调,2015 年为0.367,属于轻度失调,2020 年为0.289,属于中度失调。由于上游地区资源匮乏,经济发展落后,工业企业基础创新能力不足,导致上游地区三系统综合指数偏低,存在发展不协调的情况。2011 年中游地区耦合协调度为0.392,属于轻度失调,2015 年为0.419,属于濒临失调,2020 年为0.410,属于濒临失调,这是由于中游地区生态环境脆弱,数字经济发展水平不高,导致黄河流域大范围地区的数字经济、产业发展以及生态环境三者处于濒临失调的状态。2011 年下游地区耦合协调度为0.458,属于濒临失调,2015 年为0.510,属于勉强协调,2020 年为0.389,属于轻度失调,这是由于2020 年下游地区产业发展综合指数偏低导致三系统为勉强协调。2011—2020 年,黄河流域数字经济、产业发展与生态环境复合系统的耦合协调度按下游地区—中游地区—上游地区依次递减。

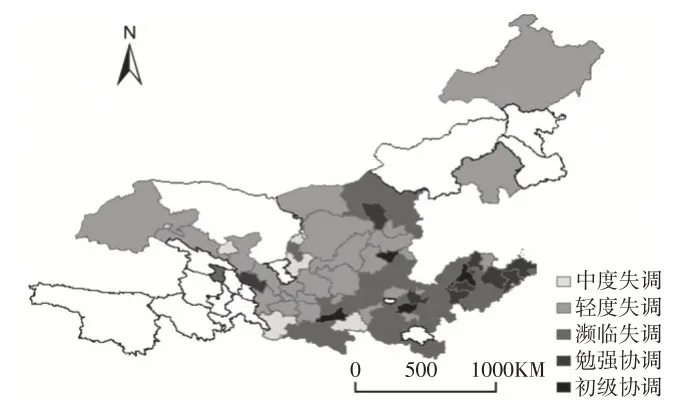

从地市级层面来看,黄河流域78 个城市的数字经济、产业发展及生态环境三者耦合协调水平均呈缓慢上升趋势,但各个城市间的耦合协调度水平差异依旧明显(见图4)。就黄河流域上游地区城市而言,兰州市处于勉强协调阶段,金昌市处于严重失调阶段,嘉峪关市、陇南市、石嘴山市和吴忠市均处于中度失调阶段,西宁市和银川市处于濒临失调阶段,其余9 个城市均处于轻度失调阶段。就黄河流域中游地区城市而言,西安市和太原市处于初级协调阶段,呼和浩特市处于勉强协调阶段,乌海市、商洛市处于中度失调阶段,阳泉市等14 个城市处于轻度失调阶段,大同等其余9 个城市均处于濒临失调阶段。就黄河流域下游地区城市而言,济南市和郑州市处于初级协调阶段,青岛市、烟台市、济宁市、潍坊市、滨州市和新乡市处于勉强协调阶段,淄博市等20 个城市处于濒临失调的阶段,东营市、鹤壁市、许昌市和三门峡市处于轻度失调的阶段。可见,黄河流域8 个省会(除成都市外)城市的数字经济、产业发展与生态环境复合系统耦合协调度均高于其他70 个城市。可能是因为这些城市在黄河流域内的要素资源存量充足、经济发展迅速、交通发展较为发达,致使其各个系统的综合水平均值较高,进而通过较强的耦合效应作用于整个系统,故呈现较高的耦合协调水平。

图4 数字经济、产业发展与生态环境耦合协调度均值的空间分布

2.3 数字经济、产业发展与生态环境耦合协调的驱动因素分析

黄河流域数字经济、产业发展与生态环境三系统耦合协调进程是极其复杂的机制,不仅是三系统内部协调作用的结果,还与系统外部的驱动因素有关,为深入探讨影响该系统耦合协调度的动力因子,本文运用灰色关联分析法来确定作为驱动因素的特征序列与黄河流域三系统耦合协调度的关联度。参考现有研究成果[19],综合考虑黄河流域内自然资源分布的特殊性和基础发展要素的流动性,选取以下四个动力因子作为影响黄河流域数字经济、产业发展与生态环境复合系统耦合协调度的驱动因素:(1)经济驱动。经济发展是数字经济和产业发展的基础,能够保障黄河流域三系统协调稳定发展,具体指标用人均地区生产总值来衡量。(2)水资源。水循环失衡和水资源分布不均是黄河流域水资源配置特殊所在,导致黄河流域上、中、下游地区生态环境脆弱。合理利用水资源对于黄河流域三系统耦合协调发展至关重要。具体指标用水资源总量表示。(3)产业结构。黄河流域局部城市产业发展不平衡且城市之间产业结构差异明显,产业结构绿色化、智能化为数字经济发展创造了条件,为黄河流域高质量全面发展打造基础,亦为改善黄河流域数字经济、产业发展与生态环境耦合协调发展提供指向性的遵循举措,具体指标用第三产业产值与第二产业产值之比来衡量。(4)政府调控。政府通过资金、制度、政策引导和调节黄河流域三系统耦合协调发展,保障黄河流域三系统耦合协调持续稳定发展。具体指标用地方政府支出中的科学技术支出来表示。根据选取的指标数据,利用灰色关联分析法分析4个驱动因素指标与黄河流域三系统耦合协调度之间的关联度。关联度值介于0~1,该值越大代表与其参考序列黄河流域三系统耦合协调度之间的相关性越强。结果如表4所示。

经济驱动与黄河流域复合系统间耦合协调水平的关联度均值为0.6681,说明经济驱动是影响黄河流域三系统耦合协调发展的第一强因素,亦表明黄河流域三系统耦合协调发展受人均地区生产总值的影响更为显著。其中,经济驱动与黄河流域三系统耦合协调度间的关联度高于均值的城市共32 个,主要是分布在黄河流域上游地区的石嘴山、金昌、银川、酒泉、吴忠、嘉峪关、西宁、兰州这8 个城市,黄河流域中游地区的榆林、呼伦贝尔、宝鸡、阳泉、呼和浩特、延安、乌海、商洛、包头、巴彦淖尔、朔州、铜川、晋城这13 个城市,黄河流域下游地区的淄博、许昌、威海、三门峡、青岛、日照、烟台、洛阳、焦作、鹤壁、济南这11 个城市,呈现中游地区>下游地区>上游地区的分布特征。说明经济驱动对黄河流域中游、下游地区数字经济、产业发展和生态环境三系统耦合协调发展的影响程度高于黄河流域上游地区。这可能是因为黄河流域上游地区城市相对下游地区和中游地区的社会经济发展比较落后,要素资源匮乏,人才资金外流严重,黄河流域下游地区城市区位优势明显,要加强黄河上游地区基础设施建设,打造新型城市,高效推动黄河全流域地区三系统耦合协同发展。

产业结构与黄河流域三系统间耦合协调水平的关联度均值为0.6324,说明产业结构是影响黄河流域三系统耦合协调发展的第二强因素,其原因不仅在于产业结构绿色化能改善黄河流域生态环境,而且在于产业结构智能化可以促进黄河流域数字经济的发展,亦能推动黄河流域产业绿色、智能化的高质量发展。其中,产业结构与黄河流域复合系统耦合协调度间的关联度高于均值的城市共30个,主要是分布在黄河流域上游地区的酒泉、平凉、天水、白银、嘉峪关、张掖、武威、兰州、固原、金昌、西宁、吴忠、银川、石嘴山这14 个城市,黄河流域中游地区的呼和浩特、阳泉、呼伦贝尔、包头、赤峰、铜川、朔州、商洛、巴彦淖尔、大同、忻州、运城、乌海这13个城市,黄河流域下游地区的青岛、临汾、许昌这3个城市,呈现上游地区>中游地区>下游地区的分布特征。这说明产业结构对黄河流域上游地区数字经济、产业发展和生态环境三系统耦合协调发展的影响程度高于黄河流域中游和下游地区。其主要原因可能是这些城市产业结构落后、产业倚能倚重问题突出,为此,黄河流域上游、中游地区需要加快构建绿色、智能化产业链,推动产业结构转型升级,从而为黄河流域三系统耦合协同发展构建坚实枢纽支撑。

政府调控与黄河流域三系统间耦合协调水平的关联度均值为0.5538,这说明政府调控是影响黄河流域复合系统耦合协调发展较为关键的因素。其中,与黄河流域复合系统耦合协调度间的关联度高于均值的城市共32 个,主要是分布在黄河流域上游地区的陇南、金昌、吴忠、武威、嘉峪关、银川、石嘴山、酒泉、固原、白银这10个城市,黄河流域中游地区的西安、宝鸡、商洛、郑州、乌海、呼伦贝尔、阳泉、鄂尔多斯、包头、榆林和延安这11个城市,黄河流域下游地区的烟台、青岛、许昌、潍坊、洛阳、日照、淄博、德州、威海、东营和三门峡这11 个城市,呈现在黄河流域三个地区平均分布的特征。这说明黄河流域各地政府调控效果溢出效应明显,需要加大政府资金和政策扶持力度促进黄河流域城市社会经济发展,从而有效推动黄河流域三系统的耦合协调发展。

水资源与黄河流域三系统间耦合协调水平的关联度均值为0.5372。水资源的合理有效利用能够促进产业结构转型升级,在一定程度上还有利于改善黄河流域生态环境质量,进一步影响黄河流域三系统耦合协同发展。其中,与黄河流域三系统耦合协调度间的关联度高于均值的城市共32个,主要是分布在黄河流域上游地区的酒泉、陇南、定西、金昌、嘉峪关、张掖、吴忠、石嘴山、武威、固原、白银、天水、庆阳这13个城市,黄河流域中游地区的汉中、安康、商洛、巴彦淖尔、宝鸡、鄂尔多斯、赤峰、乌海、阳泉、榆林、忻州、延安、吕梁、铜川这14 个城市,黄河流域下游地区的信阳、许昌、三门峡、南阳、东营这5个城市,呈现中游地区>上游地区>下游地区的分布特征。这说明黄河流域上游、中游地区水资源对三系统耦合协同发展的影响最为敏感,为此,需要保护黄河流域上游水源补给地,降低上游、中游地区人为活动对水资源的过度影响,加强黄河流域上游、中游水资源集约利用,各城市应科学合理配置水资源。

3 结论与建议

3.1 结论

本文在分析数字经济、产业发展与生态环境的耦合机理基础上,运用耦合协调度模型研究了黄河流域三系统耦合的时空演变。进一步地,基于灰色关联法分析了影响复合系统的驱动因素,得出如下结论:

(1)2011—2020 年黄河流域数字经济、产业发展与生态环境的综合水平指数相差不大,各系统综合水平指数变化速度亦不显著,黄河流域数字经济综合水平在空间上形成下游地区>中游地区>上游地区的分布格局,黄河流域产业发展综合水平在空间上呈下游地区>上游地区>中游地区的特征分布,黄河流域生态环境综合水平在空间上呈下游地区>中游地区>上游地区的分布特征。(2)黄河流域大多数城市的数字经济、产业发展与生态环境耦合协调等级表现为濒临失调;黄河流域三系统的耦合协调度在空间上呈下游地区>中游地区>上游地区的分布格局;黄河流域各个省会城市的三系统耦合协调水平比其他非省会城市的耦合协调水平要高。(3)经济驱动、产业结构、政府调控、水资源对黄河流域产业发展、数字经济和生态环境三者耦合协调度的影响强度表现为:经济驱动强于产业结构,产业结构强于政府调控,政府调控强于水资源;其对黄河流域三系统耦合协调度的影响具有显著的流域异质性,其中,对黄河流域上游地区影响较大的因素是产业结构,对黄河流域中游地区影响较大的有经济驱动、水资源及政府调控这三个因素,对黄河流域下游地区影响较大的因素是政府调控。

3.2 建议

一是坚持保护黄河流域生态环境,打造低碳高效安全的绿色能源体系。优化能源开发和水资源配置,尤其是上游地区的宁夏、甘肃要聚焦源头治理提升水源涵养能力,中游地区的陕西、山西要聚焦生态修复促进水源生态系统健康。统筹推进水资源配置和环境治理,为黄河流域三系统耦合协调发展塑造重要保障。

二是坚持产业迈向中高端发展的方向,打造符合黄河流域的绿色智能特色优势现代产业体系。加快黄河流域局部地区的传统产业新旧动能转换提速增效,利用数字技术赋能产业结构转型升级,优化黄河流域地区产业发展格局,下游地区的山东、河南整合优势资源高水平建设新兴产业,黄河流域内的中心城市要主动构造综合性国家产业创新中心。解决黄河流域产业结构转型升级步伐滞后问题是积极应对黄河流域高质量发展规划的关键,坚定数字产业经济平稳健康发展,致力于形成黄河流域三系统耦合协调发展形势。

三是坚持高举黄河流域数字经济高质量发展的旗帜,打造具有黄河流域特色新优势的数字经济。提高黄河流域资源优化配置效率,力争缩短黄河流域地区间的数字鸿沟,壮大黄河流域经济高质量发展新引擎。持续推进数字技术与黄河流域地区传统落后产业深度融合,打造黄河流域中心城市自主创新示范区,加强下游与中游、上游地区产业联动。数字经济发展为黄河流域三系统耦合协调发展提供智慧技术基础,对黄河流域内各区域协同联动发展具有举足轻重的作用。