人工智能医疗器械典型产品注册情况分析

彭亮

国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心

刘枭寅

国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心

人工智能医疗器械是指采用人工智能技术实现其预期医疗用途的医疗器械,包括本身即为医疗器械的人工智能独立软件(AI SaMD)和含有人工智能软件组件(AI SiMD)的医疗器械[1]。因人工智能独立软件可以单独按照医疗器械注册,且第三类医疗器械风险最高,深度学习是当前人工智能技术的主流技术,故第三类深度学习独立软件为人工智能医疗器械的典型产品[2]。

自2020 年1 月首款第三类深度学习独立软件产品注册以来,产品注册数量逐年增加,呈现良好发展态势,表明我国人工智能医疗器械产业发展迅速,监管工作切实促进了产业的健康发展。本文在前期统计分析工作的基础上[2],结合产品、注册人等角度深入分析了2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件的产品注册数据,以期进一步了解我国人工智能医疗器械产业发展态势,为完善我国人工智能医疗器械监管工作提供参考与思路。

一、人工智能医疗器械典型产品注册情况

(一)年度产品注册情况

2020~2023 年在我国注册的第三类深度学习独立软件共73 项(表1),其中境内产品注册71 项,占97.3%;进口产品注册2 项,占2.7%;港澳台无产品注册。说明境内产品是第三类深度学习独立软件的主流产品,且发展迅猛。进口产品注册数量偏少,主要原因在于:进口产品大部分为人工智能软件组件,未纳入人工智能独立软件的统计范围;部分进口产品转产我国,重新进行算法训练以满足我国临床需求,并按境内产品完成注册。

表1 2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件产品注册情况 (单位:项)

由 表1 可 知,2020~2023年分别注册第三类深度学习独立软件9、13、23、28 项,占 12.3%、17.8%、31.5%、38.4%。2022 年产品注册数量较前两年大幅增长,2023 年产品注册数量较2022 年有小幅增长。总体而言,我国人工智能医疗器械产业发展态势良好。

(二)产品类型分析

人工智能独立软件通常以“病变部位+数据类型+预期用途+软件”进行产品命名[1-3],故产品类型主要从预期用途、病变部位和数据类型3 个维度进行统计。预期用途分为4 种,按风险水平从低到高包括:辅助分诊与评估、辅助检测、辅助诊断、辅助治疗。病变部位包括9 个:肺部、心脏、头颈、骨骼、眼部、消化道、细胞、乳腺、肝脏。数据类型包括8 种:CT 图像、X 射线图像、眼底图像、心电数据、内窥镜图像、MR 图像、显微镜图像、超声图像。2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件产品类型情况,见表2。

表2 2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件产品类型 (单位:项)

从预期用途来看,辅助分诊与评估类软件28 项,占38.4%;辅助检测类软件24 项,占32.9%;辅助诊断类软件19 项,占26.0%;辅助治疗类软件2 项,占2.7%。前三类呈梯度分布,辅助治疗类软件产品注册数量较少。

从病变部位来看,肺部类软件22 项,占30.1%;心脏类软件14 项,占19.2%;头颈、骨骼类软件各10 项,各占13.7%;眼部类软件8 项,占11.0%;消化道类软件4 项,占5.5%;细胞、乳腺类软件各2 项,各占2.7%;肝脏类软件1 项,占1.4%。肺部类软件产品注册数量最多,心脏类软件次之,头颈、骨骼类软件排第三位,细胞、乳腺、肝脏类软件产品注册数量相对较少。

从数据类型来看,图像类软件68 项,占93.2%;波形类软件5 项,占6.8%。图像类软件中,CT 图像类软件42 项,占61.7%;眼底图像、X 射线图像类软件各8 项,占11.8%;内窥镜图像类软件4 项,占5.9%;MR 图像类软件3 项,占4.4%;显微镜图像类软件2 项,占2.9%;超声图像类软件1 项,占1.5%。波形类软件均为心电数据类软件。CT 图像类软件数量最多,是第三类深度学习独立软件的代表产品,眼底图像、X 射线图像类软件次之,其他类软件产品注册数量相对较少。

第三类深度学习独立软件基于上述3 个分类维度共有23 种产品类型,其中CT 图像类软件9 种,X 射线图像类软件5 种,MR 图像类软件3 种,显微镜图像类软件2 种,眼底图像、心电数据、内窥镜图像、超声图像类软件各1 种。CT 图像类软件种类最多,X 射线图像类软件次之,MR 图像类软件排第三位,其他类软件种类较少。

整体而言,CT 图像类软件产品注册的种类和数量最多,特别是肺部数量和种类均较多;X 射线图像类软件产品注册的种类和数量排第二位,眼底图像类软件产品注册种类较少但数量较多,其他类软件产品注册的种类和数量均较少,可见产品分布不均匀。一方面反映了我国当前对于人工智能医疗器械的临床需求情况;另一方面也预示着人工智能医疗器械产业尚有广阔的发展空间。

(三)重点产品情况

重点产品是指注册数量较多的产品,可以反映产品集中度情况。上述23 种产品类型平均每种注册3.2 项产品,其中眼底图像类软件1 种注册8 项产品,心电数据类软件1 种注册5 项产品,CT 图像类软件平均每种注册4.7项产品,内窥镜图像类软件1 种注册4 项产品,X 射线图像类软件平均每种注册1.6 项产品,MR图像、显微镜图像、超声图像类软件每种注册1 项产品。前四类软件产品集中度较高,特别是眼底图像类软件集中度最高;后四类软件产品集中度较低。

从产品名称来看,重点产品主要有肺结节CT 图像辅助检测软件12 项、糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件6 项、肺炎CT 图像辅助分诊与评估软件6 项、冠脉CT 造影图像血管狭窄辅助分诊与评估软件5 项、心电分析软件5 项、骨折CT 图像辅助检测软件4 项、结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件4 项、颅内出血CT 图像辅助分诊软件3 项、儿童手部X 射线图像骨龄辅助评估软件3 项。这些重点产品占全部产品的65.8%,产品集中度较高,特别是肺结节CT 图像辅助检测软件占16.4%;另有2 项产品含有肺结节辅助检测功能。若全部纳入统计,则其占比高达19.2%。

从年度产品注册情况来看,2020 年重点产品为肺结节CT 图像辅助检测软件2 项、糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件2 项,2 种产品年度占比44.4%;2021 年重点产品为肺炎CT 图像辅助分诊与评估软件6 项、肺结节CT 图像辅助检测软件2 项,2种产品年度占比61.5%;2022年重点产品为肺结节CT 图像辅助检测软件5 项、糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件3 项、心电分析软件3 项、颅内出血CT 图像辅助分诊软件2 项,4 种产品年度占比56.5%;2023 年重点产品为冠脉CT 造影图像血管狭窄辅助分诊与评估软件4 项、肺结节CT 图像辅助检测软件3项、结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件3 项、骨折CT 图像辅助检测软件2 项、乳腺X 射线图像辅助检测软件2 项,5 种产品年度占比50.0%。肺结节CT图像辅助检测软件4 年中均为重点产品,糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件在2 个年度为重点产品,特别是2021 年重点产品肺炎CT 图像辅助分诊与评估软件,为新冠疫情防控做出了应有贡献。总体而言,重点产品的年度占比趋于稳定,产品类型呈增长趋势,说明产品集中度较高问题有所改善。

二、人工智能医疗器械典型产品注册人情况

(一)年度注册人累计情况

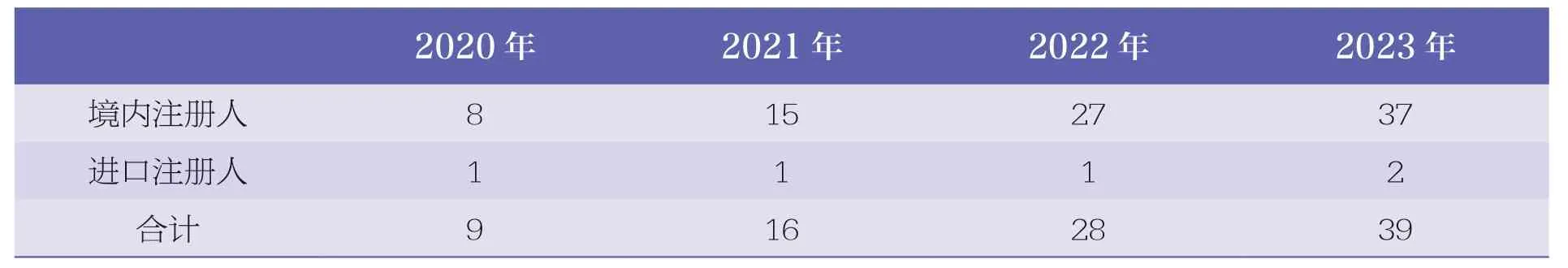

2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件注册人累计情况见表3。2020 年累计9 家企业,平均每家注册1 项产品;2021 年累计16 家企业,新增7 家,平均每家注册1.4 项产品;2022 年累计28 家企业,新增12 家,平均每家注册1.6 项产品;2023 年累计39 家企业,新增11 家,平均每家注册1.9 项产品。由表3可知,年度新增企业数量较为稳定,企业数量呈快速增长趋势;年度平均每家注册产品数量也呈快速增长趋势,企业头部效应日益增强。

表3 2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件年度注册人累计情况 (单位:家)

截至目前共有第三类深度学习独立软件注册人39 家,其中境内注册人37 家,注册71 项产品,平均每家注册1.9 项产品;进口注册人2 家,每家注册1 项产品。表明境内企业是我国人工智能医疗器械产业的主力军。

(二)境内注册人情况

本文主要从注册产品数量、所在地区和企业类型3 个维度分析境内注册人情况,其中企业类型分为医疗器械行业传统企业和新入企业[2]。

从注册产品数量来看(表4),注册5 项以上产品的企业有4 家,共注册31 项产品,占境内产品的43.7%;注册2~3 项产品的企业有6 家,共注册13 项产品,占境内产品的18.3%;注册1 项产品的企业有27 家,占境内产品的38.0%。企业头部效应较为明显,呈梯度分布。

表4 2020~2023 年我国第三类深度学习独立软件境内注册人情况

从所在地区来看(表4),北京有11 家企业,注册28 项产品,平均每家注册2.5 项产品;上海有6 家企业,注册12 项产品,平均每家注册2 项产品;浙江有4 家企业,注册11 项产品,平均每家注册2.8 项产品;广东有6家企业,注册9 项产品,平均每家注册1.5 项产品;江苏有2 家企业,注册3 项产品,平均每家注册1.5 项产品;福建有3 家企业,每家注册1 项产品;其他地区有5家企业,每家注册1项产品。北京企业数量和产品注册数量均位于首位,上海、浙江、广东次之,其他地区较少,地区头部效应明显;浙江、北京产品集中度较高,企业头部效应明显。

从企业类型来看,5 家属于医疗器械行业传统企业,注册12 项产品,平均每家注册2.4 项产品;其余32 家为医疗器械行业新入企业,注册59 项产品,平均每家注册1.8 项产品。新入企业是人工智能医疗器械产业的主力军,企业数量、产品注册数量均多于传统企业,但产品集中度低于传统企业。

(三)头部企业情况

头部企业共有4 家,其中1家注册12 项产品、1 家注册7项产品、2 家注册6 项产品,产品注册数量占全部的42.5%。北京头部企业有2 家,注册18 项产品,占本地区注册产品数量的64.3%;上海头部企业有1 家,注册6 项产品,占本地区注册产品数量的50.0%;浙江头部企业有1 家,注册7 项产品,占本地区注册产品数量的63.6%。有3 家头部企业属于新入企业,共注册25 项产品,占新入企业注册产品数量的42.4%;1 家头部企业属于传统企业,注册6 项产品,占传统企业注册产品数量的50.0%。可见,企业头部效应在地区、企业类型等方面均较为明显。

2020~2023 年4 家头部 企业注册产品数量分别为4、5、6、16 项,占比分别为44.4%、38.5%、26.1%、57.1%,企 业头部效应在前三年呈下降趋势,但2023 年较为显著,说明第三类深度学习独立软件产业发展可能进入新阶段。

三、人工智能医疗器械监管工作的建议

当前,我国人工智能医疗器械产业可能开始进入稳定发展新阶段,境内企业是产业的主力军,企业和地区头部效应均较为明显,新入企业发展态势整体优于传统企业;境内产品是主流产品,但产品种类和数量均相对较少,部分产品集中度较高,产品分布不均匀;产业整体呈良好发展态势,具有广阔的发展空间。

我国人工智能医疗器械监管工作取得阶段性成果,已发布8项指导原则、8 项审评要点和6项行业标准,涵盖产品命名、分类界定、技术审评、体系核查等监管环节,初步建成了人工智能医疗器械指导原则体系[1,3-21]。结合人工智能医疗器械产业发展态势,笔者认为以下4 个方面工作仍需相关部门持续关注[2,21]。

首先,在现有工作基础上加速人工智能医疗器械重点产品审评指导原则、审评要点以及行业标准的制修订工作,持续推进人工智能医疗器械指导原则体系和标准体系的构建,以满足产业发展需求。其次,加强针对人工智能医疗器械头部企业产业调研工作,深入了解人工智能医疗器械新技术新产品情况,提前做好技术储备,服务于产业高质量发展。再次,针对医疗器械行业新入企业大力开展培训工作,及时宣贯法律法规、指导原则、审评要点以及行业标准相关要求,提升行业理解和认识,促进产业可持续发展。最后,加强信息化建设工作,规范产品注册证载明信息,加强人工智能软件组件的标识,做好统计分析工作,全面准确反映人工智能医疗器械产业发展情况。

Image by rawpixel.com on Freepik

总之,我国对于人工智能医疗器械监管的框架、原则和要求,在上市前评价、变更控制、信息透明、生存周期质控、真实世界监测、新技术评价等方面与国际监管先进水平基本相当,在重点产品评价方面处于领先水平[22]。但人工智能医疗器械新技术新产品所带来的监管挑战依然存在且将长期存在,因此仍需持续加强监管科学研究,不断完善和推进监管工作,进一步提升我国国际竞争力和话语权。