大兴安岭落叶松种群生态特征研究

郭滨德

(国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心,黑龙江 加格达奇 165000)

种群指的是同一生物个体、同一时间生活在一定自然区域中的所有个体的总和。针对时间及其空间上种群生活史的变化规律对种群进行相应分析,可以探明种群随时间的变化规律[1],这对生态系统的研究具有十分重要的意义。

大兴安岭地区是中国唯一的寒温带地区,同时也是全球气候变化的环境敏感区。兴安落叶松林是大兴安岭植被的主要森林植被类型,分布最广,多占据阳坡、半阳坡或分水岭上,土壤类型为典型棕色针叶林土,林地生产力较高,结构简单,林相整齐,属典型寒温带明亮针叶林。兴安落叶松为优势种;灌木层优势种是兴安杜鹃,盖度可达80%;伴生有越橘、笃斯越橘等小灌木,草本层主要有二叶舞鹤草、轮叶沙参、野豌豆属和苔草属等;苔藓和地衣层发育不良。

本研究利用呼中地区落叶松种群一类样地数据,通过落叶松种群年龄结构、静态生命表、存活率曲线和死亡率曲线等重要参数,揭示了落叶松种群在时间上的数量动态变化规律。

1 研究区概况

呼中区地处大兴安岭伊勒呼里山北坡,呼玛河中上游地区,地理坐标为东经122°36′58.7″~124°15′46.9″,北纬51°14′51″~52°25′28.6″。地势总的趋势是西高东低,山峦连绵,地势起伏,海拔高度多在800~1 200 m之间。呼中区属于寒温带大陆性季风气候,季节温差大,冬季漫长寒冷且大量积雪,夏季短暂温暖而多雨,春秋两季明显,表现为春季温度骤升、秋季温度骤降。一年四季和昼夜温差较大。年平均气温为-4 ℃。极端最低气温达-47.4 ℃,极端最高气温为32.0 ℃。最冷月为1 月份,平均气温为-35.8 ℃;最热月为7 月份,平均气温24.5 ℃,气温年较差达60 ℃以上。年平均降水量458.3 mm,年相对湿度平均为71%,年蒸发量平均为911 mm。冬季多为西风或西北风,夏季常为南风或东南风,春秋两季为西北风和西南风。无霜期一般在80~100 d 之间,早霜多见于9 月上旬,晚霜多见于5月下旬,植物生长期为100 d左右。

2 研究方法

2.1 样地设置及调查

本研究选择呼中区2015 年一类连续清查样地数据,样地选择具有代表性且树种组成单一的天然落叶松林,设置10 m×60 m 样地,样地坐标为123°24′50″,52°6′35″,对样地内胸径≥5 cm的落叶松进行每木检尺。

2.2 种群年龄结构及动态

本次研究利用径级代替龄级的方法[2],将落叶松划分为6 个等级。I 级:5.0~10.0 cm;Ⅱ级:10.0~15.0 cm;Ⅲ级:15.0~20.0 cm;IV级:20~25 cm;V级:25~30 cm;VI级:30~35 cm。

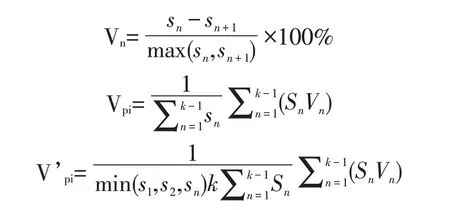

根据种群动态数量化方法[3],对落叶松种群动态进行定量描述:

Vn代表种群n到n+1的个体数量变化;Sn、Sn+1代表第n 级和第n+1 级种群的个体数;Vpi代表没有外部环境干扰的情况下整个种群结构的数量变化动态指数;V’pi代表存在外部环境干扰的情况下整个种群结构的数量变化动态指数;k代表种群径级数量。

2.3 落叶松种群静态生命表编制

静态生命表是指在某一特定时间内,对种群年龄结构进行调查,进而反应种群在某一特定时间的个体数量[9]。本研究利用径级代替龄级的方式,编制落叶松种群静态生态表[8]。计算公式如下:

x 表示落叶松的龄级;ax表示落叶松在x 龄级内的个体数;a0为ax的初始值;lx表示落叶松在x龄级开始阶段的标准化存活数;dx表示落叶松从x~x+1 龄级期间标准化死亡个体数;qx表示落叶松从x~x+1龄级间隔期间的个体死亡率;Lx表示落叶松从x~x+1龄级间隔期间个体的存活数;Tx表示落叶松x龄级及其以上龄级的个体总数;ex表示落叶松步入x龄级后的个体生命期望值;Kx表示落叶松个体的消失率。

3 结果与分析

3.1 落叶松种群年龄结构

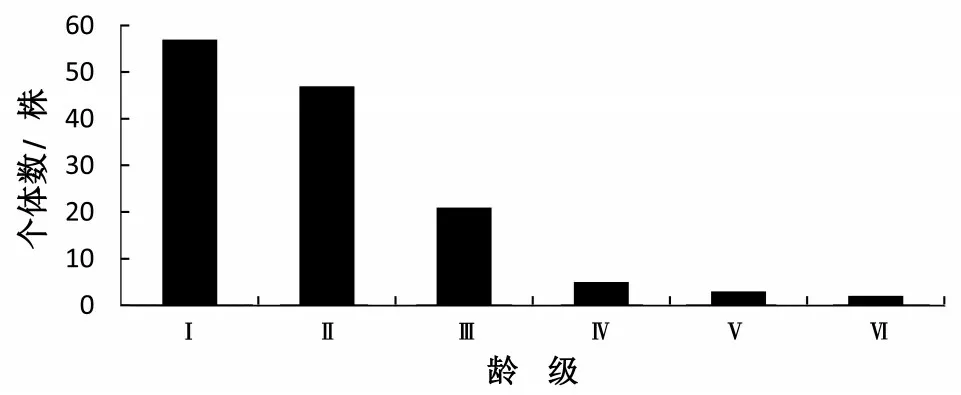

样地内落叶松种群为135 株,各龄级落叶松个体数量分布近似于“L”型(图1)。幼龄树和中龄树相对较多,老龄树较少,落叶松种群的年龄结构呈增长型。其中幼龄树(I)为57 株,占样地内落叶松总量的42.22%;中龄林(Ⅱ、Ⅲ)为68 株,占样地内落叶松总量的50.37 %;二者共占落叶松种群数量的92.59%,说明落叶松种群增长潜力较大。

图1 落叶松种群年龄结构图

3.2 落叶松种群数量动态特征

落叶松种群相邻龄级间数量动态变化指数Vn>0(表1),说明低龄级落叶松个体数量要大于相邻高龄级的个体数,落叶松种群呈现出增长的结构动态关系。

表1 落叶松种群龄级结构动态变化指数

在没有外界环境因子的影响时,Vpi>0;当考虑外界环境因子的影响时V′pi>0;说明落叶松种群在当前阶段呈增长趋势。

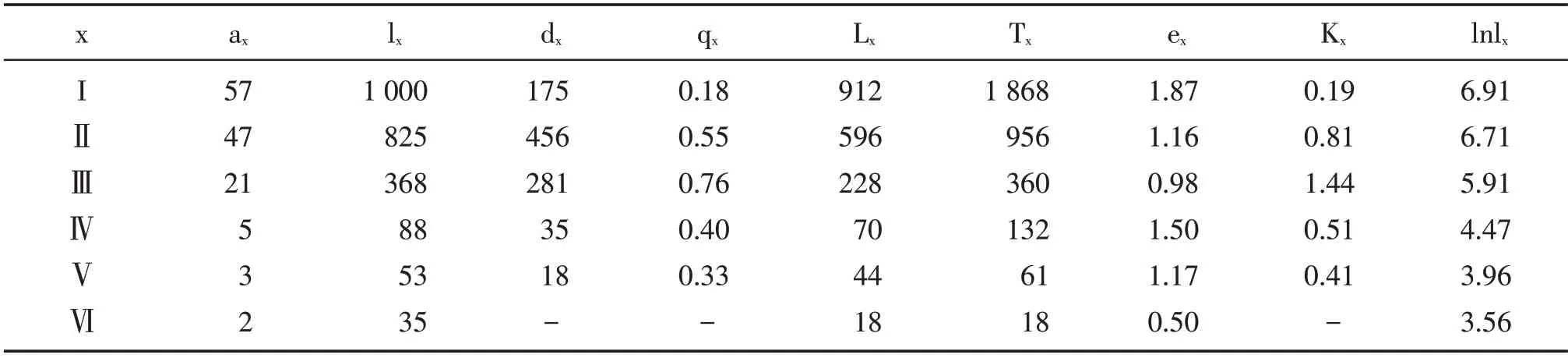

3.3 落叶松种群静态生命表

通过对落叶松样地的调查数据进行分析,利用径级来替代龄级,编制落叶松种群静态生命表。由表2可以发现,落叶松种群随着龄级的增加,标准化存活个体数(lx)呈减少趋势;个体死亡率(qx)和消失率(Kx)呈现先增加后减少的趋势,落叶松种群在低龄级阶段,随着落叶松的不断成长,个体死亡率和消失率不断增加,当落叶松种群进入到Ⅲ龄级后,个体死亡率和消失率达到峰值,之后开始逐渐下降;落叶松种群个体生命期望(ex)总体上呈下降趋势,但局部存在波动,I~Ⅲ龄级逐渐下降,Ⅳ龄级突然升高,之后又呈下降趋势。

表2 落叶松种群静态生命表

3.4 落叶松种群存活曲线、死亡率曲线和消失率曲线

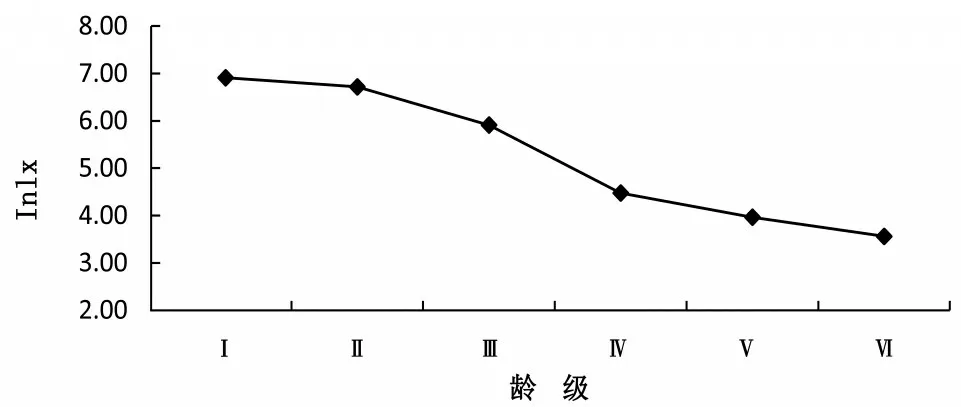

存活曲线是研究种群动态特征的重要曲线,以龄级为横坐标,标准化存活个体数的自然对数Inlx作为纵坐标,绘制出落叶松种群的存活曲线(图2),可以发现落叶松种群的存活曲线接近Deevey Ⅱ型(对角线型),落叶松种群随着龄级的增加,个体存活率总体呈下降趋势,但后期渐渐趋于平缓,说明落叶松种群结构逐渐趋向稳定。

图2 落叶松种群存活曲线

以龄级为横坐标,消失率(Kx)和死亡率(qx)作为横坐标,对落叶松种群的消失率和死亡率进行描述,可以发现落叶松种群死亡率和消失率曲线变化基本一致,随着龄级的增加,落叶松种群的死亡率和消失率在I~Ⅲ龄级呈增加趋势,Ⅲ~Ⅵ龄级呈减少趋势(图3)。

图3 落叶松种群死亡率和消失率曲线

4 讨论与结论

根据落叶松种群年龄结构来看,各龄级落叶松个体数量分布近似于“L”型,年龄结构呈增长型,即I~Ⅲ龄级个体数量多,Ⅳ~Ⅵ龄级个体数量少。这主要是由于落叶松种群在中幼龄(I~Ⅲ龄级)林阶段个体生长迅速,对光照、水分、养分等环境资源的竞争力最强;当落叶松种群达到成熟林(Ⅳ~Ⅵ龄级)后,落叶松个体进入衰退阶段,种群内部竞争激烈,加之落叶松种群产生的自梳作用[4],导致落叶松Ⅳ~Ⅵ龄级个体数量减少。

落叶松种群动态特征主要是由于其遗传特性与环境共同作用的结果。根据落叶松种群静态生命表、存活曲线、死亡率曲线和消失率曲线发现,落叶松种群的消失率和死亡率曲线变化趋势基本一致,均呈现单峰型,落叶松种群在I~Ⅲ龄级阶段,随着龄级的增加,死亡率、消失率逐渐增加,个体生命期望值逐渐减小,这可能是由于外界环境和落叶松自身生长周期各个阶段的现状表现有关系[5]。落叶松种群在中幼龄阶段种群个体生长受到光照、水分等环境因子的限制,以及种群个体间对资源空间竞争加剧,导致了自梳和它梳现象[6],使得死亡率和消失率增加。而Ⅳ~Ⅵ龄级阶段,随着龄级的增加,死亡率、消失率逐渐下降,这主要是由于该阶段光照不再是限制落叶松种群个体生长的因子,并且较大的冠幅在一定程度上可以抑制其他龄级树木的生长,生理衰老变成了其生长的主要限制因子[7]。