轨道交通类基础设施声环境的研究现状及趋势分析(2002—2022)

张东旭,陈 浩,张新怡,刘雪柳,王雪霏,单 月

(1.广州大学建筑与城市规划学院,广东 广州 510006;2.东北大学艺术学院,辽宁 沈阳 110819)

近20年世界经济迅速发展,公共交通因其便捷和成本较低等原因成为大城市内人们出行的首选交通方式。作为公共交通的重要组成部分之一以及运行轨道交通的重要实体,轨道交通基础设施得到了充分的更新与发展。

轨道交通基础设施由站台建筑和运行隧道等部分组成,包括地下轨道交通(通称“地铁”)、高速铁路和城际铁路等。轨道交通基础设施在运行时产生的直接和二次噪声都会影响到人们的舒适度甚至身心健康,地铁振动也会对沿线一些精密仪器造成影响[1],因而该研究领域在近20年受到越来越多学者的重视,研究成果层出不穷。然而,目前仍然缺乏对该研究领域成果的总结,已经得出的研究结论并没有被系统地梳理,也就无法对下一步的研究做出有针对性的引导。本文的研究基于前人对轨道交通基础设施声环境的研究成果,运用文献计量法以及Cite Space等科学知识图谱分析工具进行分类整理和可视化等处理,分类梳理研究方法和研究内容,系统总结该研究领域的研究现状并展望趋势。

1 研究现状分析

1.1 文献筛选

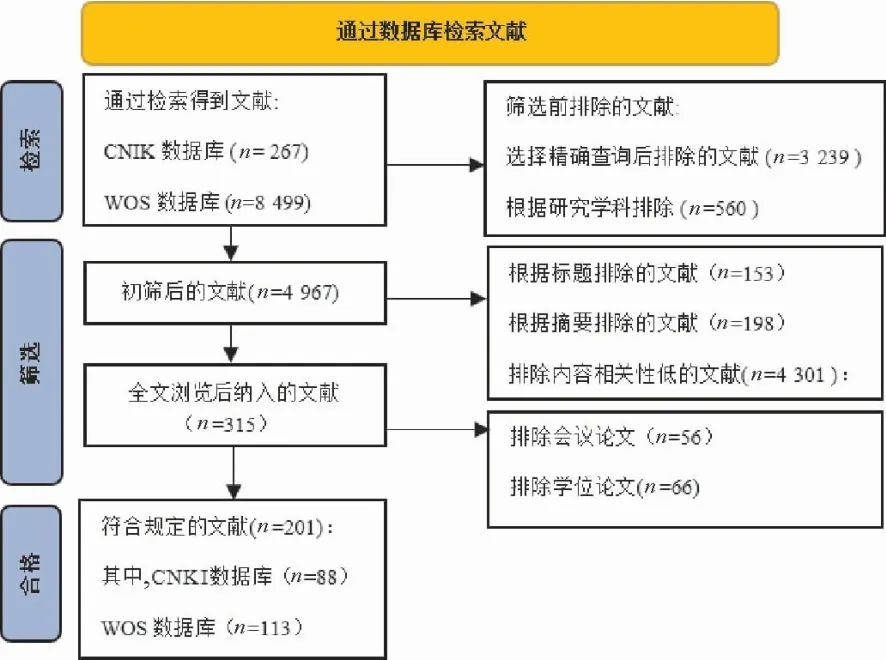

本文分析的文献包括中文和英文两个部分,遵循PRISMA标准[2],中英文文献的筛选过程如图1所示。中国知网数据库(CNKI)收录的研究论文作为中文文献的数据来源,时间限定为2002年1月至2022年10月,选择高级检索,以“轨道交通声环境”“地铁声环境”“高铁声环境”“城轨声环境”为中文检索关键词检索CNKI数据库,共检索到267篇中文文献,经过人工筛选及过滤后,共88篇论文作为本研究的文献数据。

图1 PRISMA流程图Fig.1 PRISMA flow diagram

同时,以Web of Science国际核心期刊数据库(WOS)收录的研究论文作为外文文献数据来源,时间限定范围与中文文献相同,在WOS数据库中输入轨道交通基础设施声环境的相关词条:TS=(sound environment OR acoustic environment OR noise)AND(railway station OR train OR metro OR urban railway),共检索到8 499篇外文文献。经过作者筛选及过滤后,共113篇论文作为本研究的文献数据。

1.2 文献整体分布情况

1.2.1 文献发表频率

按照发表文献的年份进行分类,绘制出历年发文量趋势图,见图2。由图2可知,2002—2022年轨道交通基础设施研究领域平均每年发表文献10篇以上,发文数量呈上升趋势。从总体上看,发文量主要分为4个阶段:2002—2006年期间总发文量19篇;2007—2011年期间总发文量21篇;2012—2016年与上一个阶段对比发文量有较大程度的提升,总发文量达到63篇;2017—2021年期间达到86篇(由于文献的发表检索具有滞后性,2022年期刊还没有被完全统计),发文量逐年上升的势头比较明显。

图2 历年发文量趋势Fig.2 The trend in the number of publications over the years

1.2.2 学科和学者分布分析

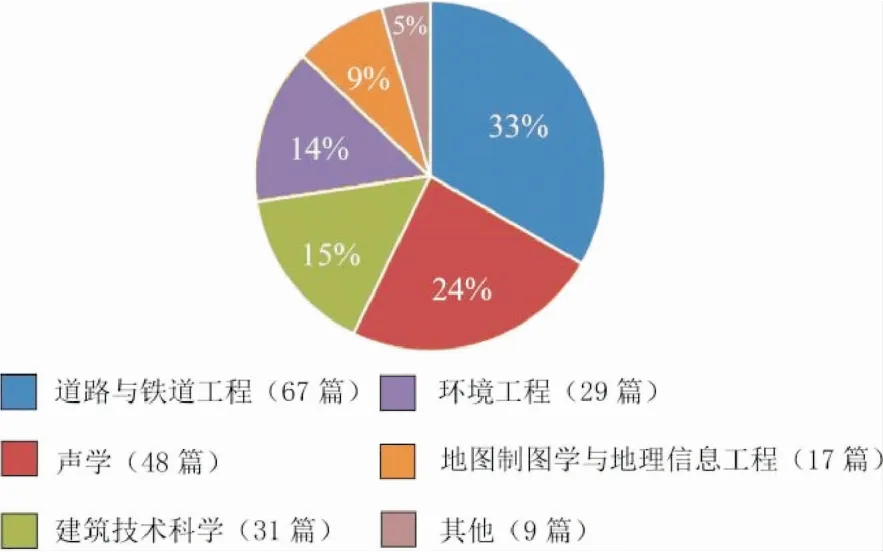

按照文献所属学科进行分类,绘制出学科分布图(图3),主要分为道路与铁道工程、声学、建筑技术科学、环境工程和地图制图学与地理信息工程等学科。其中,道路与铁道工程约占总发文量的33%,声学约占24%,两个学科的文献接近全部文献的60%。从总体上看,轨道交通基础设施的研究学科较为集中,各学科之间出现了一些交叉研究。

图3 发文学科分布Fig.3 Distribution of published disciplines

将所有作者的发文量进行数据分析及排序,在该研究领域中发文量较多的作者是Shimokura R(4篇)、Soeta Y(4篇)与刘兰华(4篇)。从总体上看,研究者之间的合作相对来说较为集中,形成了小型的作者合作网络。

对该研究领域中作者国籍进行分类与整理,总结出作者所属国籍发文量的概况如图4所示。

图4 作者国别分布Fig.4 Author country distributions

在有关轨道交通基础设施声环境的英文文献中,中国作者发表了43篇,其他国家包括日本(8篇)、意大利(8篇)、立陶宛(5篇)、埃及(5篇)、美国(5篇)、伊朗(4篇)及印度(4篇)等。

对该领域所有文献的作者所属机构进行分类及数据分析,从整体上看,该研究成果主要集中于各高等院校及企业的研究。在发文排名前10的机构中,西南交通大学(17篇)与北京交通大学(12篇)两所高校的发文量最为突出。

1.3 研究关键词分析

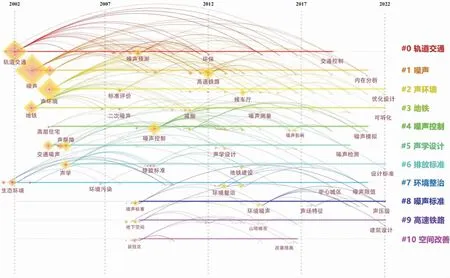

运用Cite Space的分析功能,时间切片调整为1年,对所有文献的关键词进行数据处理和可视化等分析,得出文献关键词共现图谱(图5)。图5中的每个节点代表一个关键词,节点越大表明该关键词出现的频次越高,节点间的连线表明关键词间存在并列引用关系,可以发现,该研究领域涉及的范围非常广,涉及的主题与内容也非常多,关键词之间的联系密切。其中,噪声被引用的频次最高,与其他关键词的联系最多,其次是声环境、轨道交通、高速铁路和地铁等。

图5 关键词共现Fig.5 Keyword co-occurrences

为了进一步分析各个时间段内该研究领域各个方向的发展趋势,本文将所有关键词通过Cite Space进行数据分类与可视化等处理后,绘制出聚类内关键词出现时间的共现图谱(图6),每个聚类中关键词的起始出现时间与发展情况在其所属的聚类标签中铺展开来,节点间的连线表示该关键词间存在联系。可以发现,近20年来该研究领域具有较为明显的连续性,在各阶段中都有新的关键词出现,不同时期其侧重点有所不同。地铁声环境的研究出现年代较早,高铁声环境在2012年之后成为研究的侧重点,噪声控制与噪声预测在2007—2012年之间开始逐步成为热点。

图6 关键词出现时间轴线Fig.6 Keyword appearances timelines

目前这一研究领域是以噪声研究为主,而未来可听化设计、声环境优化设计等可能成为研究热点,以上分析可以为下一步的研究提供一个较为明确的发展趋势。

2 研究方法

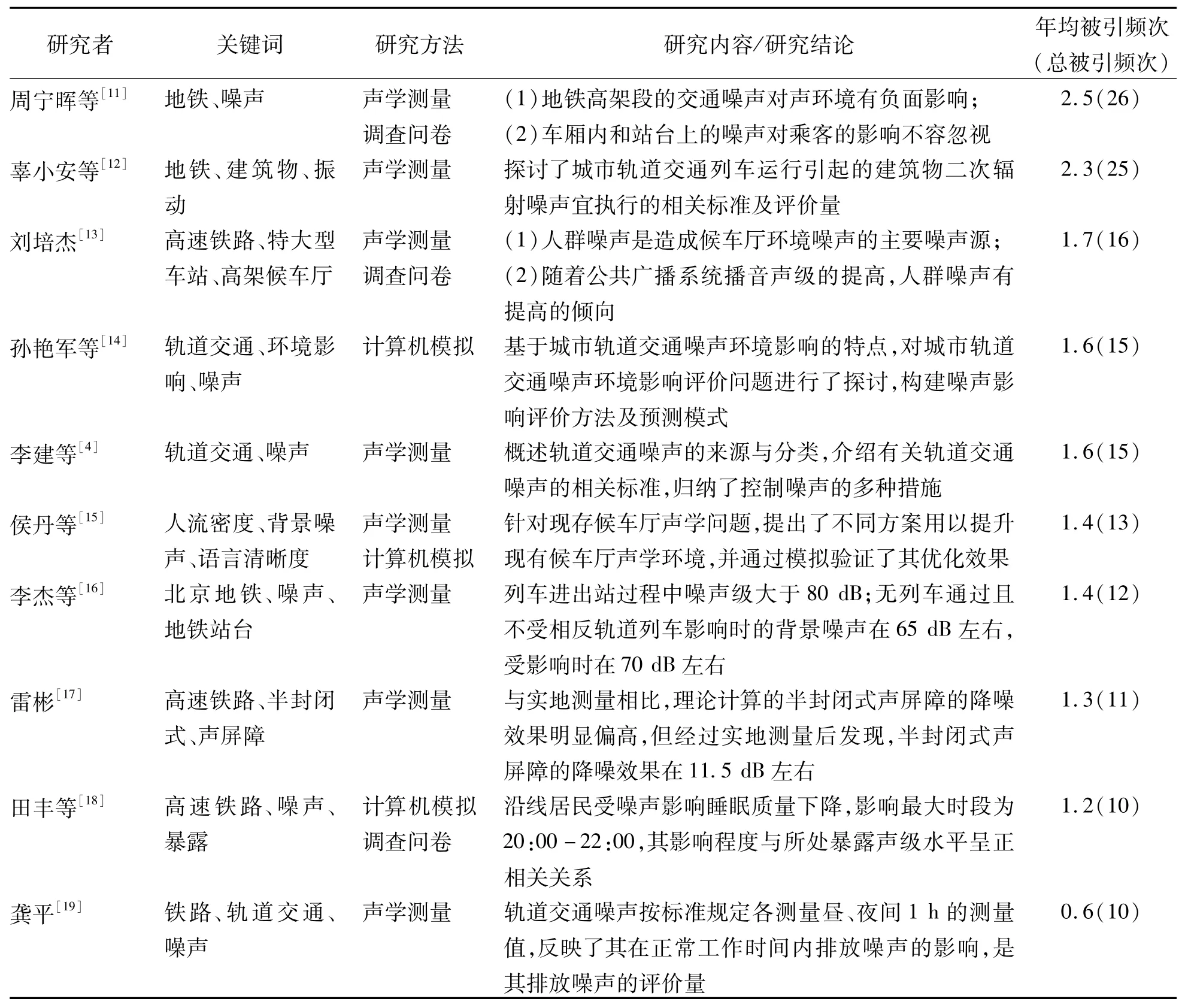

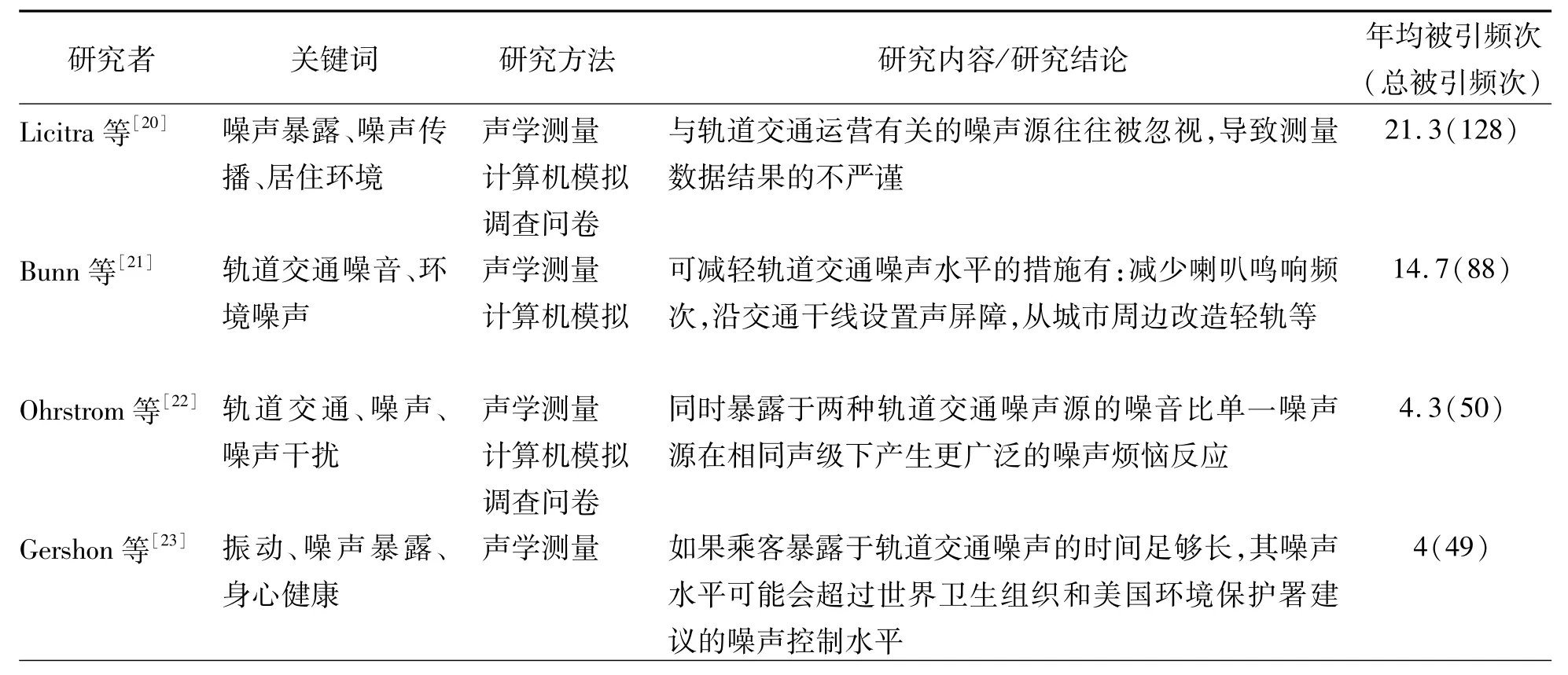

笔者对所选的201篇有关轨道交通基础设施声环境的论文进行分类整理,得到各数据库年均引用率前10的中英文文献计量表,如表1、表2所示。由表1及表2可知,目前轨道交通基础设施声环境研究中采用的研究方法主要有3种:声学测试、计算机模拟及调查问卷。为了确保研究实验的创新性以及研究结果的准确性,在进行研究时往往会采用两种及以上的研究方法。通过对文献的统计,在201篇文献中采用声学测量方法的共有155篇,采用计算机模拟方法的有69篇,采用问卷调查方法的有43篇。

表1 中国知网年均引用率前10的文献Table 1 The top 10 publications literary references of annual average citation rate on CNKI

表2 Web of Science年均引用率前10的文献Table 2 The top 10 publications literary references of annual average citation rate on Web of Science

2.1 声学测量

声学测量法是研究声环境的重要方法之一,在现场测量得到各种声学参数,包括声压级、混响时间、语言清晰度与信噪比等,利用噪声频谱分析仪进行频率特性测量,再通过比较分析这些声学参数来评估建筑物的声环境。以大型轨道交通枢纽为例,建筑往往由入口大厅、售票处、综合候车厅和辅助空间等部分组成,候车厅多集中在一个大跨度的空间中,这会导致混响时间长、环境噪声高以及语言清晰度差等一系列声学问题[3],为了了解这些声场参数,采用声学测量法来研究轨道交通基础设施的声环境是一个必不可少的步骤。

对地铁的车站候车厅、月台、车厢等空间声场的研究往往需要进行实地测量,在这些研究中,大部分实验都是测量对乘客影响较大的列车高速运行噪声、公共广播噪声、车站背景噪声(车站无广播、无列车运行时的噪声)和车厢环境噪声等[4]。很多研究结果表明实地测量的噪音声级超过规定的噪音限值,Younes等[5]对开罗地铁站站台声环境进行测量后提出与国际噪音暴露标准相比,这些车站月台的噪音水平是不可接受的;Jasim等[6]对4个巴格达地铁站乘客车厢和列车驾驶员舱室的噪声污染进行评价,分别测量进站、出站的等效连续声级(Equivalent continuous sound level,Leq),结果表明,操作员舱内的测量值在可接受范围内,但乘客车厢内的噪音水平高于标准。从一些对地铁车内噪声特性的研究中得知,车内的主要噪声源为轮轨噪声及车辆附属设备噪声,近地板、贯通道和车门处噪声比其他测点处的声压级高2~3 dB(A)[7-8];刘茜等[9]在城市轨道交通站台噪声测量研究中表明,站台最大噪声值出现在列车出站时位于站台列车车头的停止位置;Shimokura等[10]对地上、地下车站列车噪声特性研究测试表明,地下站台列车噪声比地上站台列车噪声大6.4 dB。

对高铁车站候车厅和高铁车厢内声环境声学测量的研究表明,人群活动噪声和公共广播被认为是候车厅内的主要噪声源,旅客对声环境的满意度和舒适度与旅客所处环境的安静程度及公共广播系统的播音清晰度具有显著相关性[29-30]。关于人群活动噪声、公共广播声及列车经过时的噪声对高铁候车厅声环境的影响研究表明,分析这3类声音的声压级及频谱特性得出旅客数量与人群活动噪声呈一定的对数关系,候车厅内广播声能量主要分布在500~1 000 Hz,信噪比为6.9~11.1 dB[31]。线侧式高铁站候车厅内环境噪声频谱特性均在250 Hz左右的低频出现峰值,这将导致人们烦恼度显著增加,而且对语言清晰度也可能造成不利影响[15]。Qian等[32]对高速列车载客工况下车厢内的振动噪声进行了测试和分析,采用1个传统物理声学参数和6个心理声学参数对室内噪声进行量化以评价噪声。

在对高铁或者城际铁路沿线声环境的研究中,蒋林[33]对中国高铁沿线噪声进行监测显示,铁路边界噪声1 h等效声级符合《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB 12525-1990)的规定[34],但无法反映高铁列车运行时段对周边环境噪声的实际影响程度,需要研究和制定新的评价量及相应的标准来评价高铁噪声的影响。周云欣等[35]对京沪高铁边界噪声和沿线声环境进行了监测,分析验证了隔声降噪效果,发现在一定距离范围内,高铁噪声不符合线声源衰减规律。罗海鹏[36]对昌九城际铁路沿线声环境的研究表明,城际铁路在运行时产生的辐射噪声源强度均随列车运行速度的增长而增长。

2.2 计算机模拟

在实验室中运用计算机软件技术模拟轨道交通对周围声环境的影响是近年来的重要研究方法之一。针对某一类型交通设施的声场研究,如地铁站这类狭窄空间,利用计算机运算软件对其声环境进行模拟分析,并提出有针对性的措施,可以解决某些地铁站中语言传输指数不够、混响时间过长等问题[37-38]。Gül等[39]利用射线追踪和扩散方程建模这两种主要的室内声学模拟方法辅助轨道交通车站的室内声学设计。但是,由于轨道交通车站几何形状不规则,声音分布不均匀,其内部声场的模拟一直是具有挑战性的问题。

近年来,交通噪声预测模型已经受到学术界和铁路建设方的关注。曾有研究者对高架轨道交通噪声预测模型的原理、特点以及各自的优劣进行对比分析,提出了一些观点及建议为从事该方向研究工作的人员提供参考[40-41]。龚凯[42]通过对美国模式、德国shal103模式、日本“北陆”模式和中国模式进行对比发现,4国轨道交通噪声预测模式均遵循着同一个预测思路,即声源-声波传播过程-受声点,但4国模式在声源划分和声波传播过程中引起声能量衰减的一些外部因素方面存在不同标准。还有学者通过计算机软件的模拟算法建立动态的“列车-轨道”模型,在此模型中可以模拟出多种轨道交通运行的过程,从而得到预测数值[43]。有学者对声环境的影响预测公式进行分析,利用计算机建模以及数据分析等方法使我国的城市轨道交通噪声预测模式更加完善,计算更加精确[44]。杨忠平[45]利用Cadna/A软件预测沿线噪声分布现状,对沿线现有声屏障的降噪效果进行模拟预测,并对重点敏感点提出声屏障增补建议。

有学者将轨道交通类基础设施声场的模拟和其他学科的技术结合在一起进行研究。Yu等[46]运用虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术进行实验,让受试者在实验室内模拟在办公场合中听到不同的交通声音,监测受试者的生理反应、皮电活性和心率等参数。结果表明,轨道交通运行的声音对办公环境中人们的心理和生理反应均有显著影响。此外,噪声地图作为一种评估噪声影响、制定防噪计划及城市噪声管理的工具,也被学术界广泛使用[47]。噪声地图是结合GIS(地理信息系统)、声学仿真技术和实地测量数据来预测并绘制生成噪声情况的分布图。通过噪声地图可以更加准确地展现一个区域的噪声分布,以此来预测噪声污染的影响范围,并进行有效的噪声预防和控制[48]。特别是动态的噪声地图可以表达轨道交通对周围地区声环境的影响,提高实验室模拟对该研究领域声环境评估的准确性,有助于声学工程师确定噪声源及其传播方式,从而能够就此类噪音管制和管理作出决策[49-50]。

2.3 问卷调查

问卷调查作为社会学中运用最为广泛的研究方法之一,可以收集到不同人群对于轨道交通设施的主观评价,再结合现场测量的客观声级,分析客观声级和使用者主观感受的关系,以及研究环境噪声乘客满意度[51]、噪声烦恼度[52-53]、声舒适度[29]及噪声对周边居民的影响情况和影响因素[54]等。

将单一使用问卷调查作为研究方法的轨道交通文献进行整理与分类(表3),表明被调查人数分布在30~2 000之间。通过对受试者进行问卷调查,研究者评估轨道交通噪声对其造成的各种不利健康危害的程度[22],评估铁路噪声水平与烦恼反应之间的关系[27],确定乘客的社会特征对其声舒适度评价的影响[55],探讨地铁内部噪声与乘客烦恼之间的定量关系[56],以及其对现实环境中人的主观心理和生理的反应[46]等。

表3 轨道交通设施声环境问卷调查的研究过程列表Table 3 The research process of the questionnaire survey on the acoustic environment of rail transit infrastructure

在一些探讨乘客噪声满意度影响的研究中,研究者也会采用问卷调查和噪声测量相结合的方法,如针对地铁在不同运营时段乘客站台噪声满意度与噪声声元素舒适度进行评价,探讨性别、声元素舒适度以及站台噪声对乘客噪声满意度的影响[51];针对下沉式地铁车辆段环境噪声问题,采用问卷调查与现场实测相结合的方法,对下沉式地铁车辆段环境噪声特性开展研究[52];针对城市地面轨道交通沿线住宅小区的噪声满意度进行的问卷调查,同时实时测量分析道路两侧的声压级,对沿线住宅小区的噪声影响情况进行分析[54];针对售票厅噪声现状,实地测试售票厅内的噪声和混响时间,并进行在线问卷调查,确定其主要噪声源并提出有针对性的降噪措施[57]。

3 研究内容

作者分类整理轨道交通基础设施声环境的论文后,参考上文提到的引用率较高文献计量表(表1和表2),发现该领域的研究可以划分为3个主要内容,包括噪声控制(共76篇)、声环境评价(共59篇)及声景观设计(共35篇)。

3.1 噪声控制

轨道交通在运行期间产生的噪声给人们带来了不和谐的刺耳声[59]。轨道交通干线的交通噪声对沿线的声环境影响与噪声源强度直接相关,且与轨道交通线路的运营状况有关[60]。可行的情况下,应采用遵循标准控制措施层次的风险降低策略,通过一些有效措施进行噪声控制,以减少噪音暴露。国内外研究人员对此开展了大量的研究工作。

针对列车车厢内噪声,由于车厢面板主要以挤压铝型材结构(底板、顶板、侧壁)和双板空腔结构(窗户)等部分组成,提高挤压铝型材的隔声性能将会一直是该领域的研究重点。经过多次实验发现,大多数列车只考虑到了列车长驾驶室的降噪,乘客在车站月台上等待列车进站以及在搭乘列车时仍然要忍受轨道交通噪声[61-62]。对车体进行平滑设计、流场控制、铺设吸声材料等措施都是降低车体噪声产生的主要途径[63]。此外,还可以改善车厢其他组成部分的隔声性能,比如在原地板上安装隔音卷材[7],增大地铁地板的隔声量,可有效降低地铁车辆车内噪声;设置有弹性的纱门[64-65]及安装具有较好隔声性能的复合封边材料的隔声窗户等[66]。利用这些隔声性能更好的材料可以较好地阻隔轨道交通列车在运行时产生的噪声,同时起到吸声的作用,从而改善车厢内的噪声环境,使列车中的噪声水平降低在标准限值内[67]。还有学者研究隧道铺设吸声材料对车内噪声的影响,得出如下结论:相较明线,隧道区段车内噪声总值增加7 dB(A)左右,而隧道内铺满吸声材料可降低车内噪声值约6 dB(A)[68]。

关于轨道交通对周边地区产生噪声的研究表明,在源头上隔绝轨道交通噪声至关重要,主要通过减振与降低轨道交通噪声等措施。设置声屏障可以有效地削减轨道交通噪声[69-70],是轨道交通噪声管理的一种重要方法,在世界各地得到了广泛的应用和发展。声屏障的多样性使得其在不同外观、线形、材料、结构形式上有不同的降噪效果[43,71-72]。在列车上使用新型消声器也可以使消声效果提升2~4 dB,且在空气动力性能等方面基本保持一致[73],其性能及降噪效果优于传统片式的消声器,并具有构件模块化、标准化、小型化以及提高生产效率、降低成本等优点[74],有效降低了轨道交通在行驶过程中产生的噪声污染。除了消声器之外,还可以对列车及其独立部件(受电弓等)进行气动流线型改造等[75]。

关于候车厅室内的噪声,陈静等[76]通过研究提出了高铁候车厅降噪的有效方法:①尽可能地利用侧墙和顶棚等位置布置吸声材料,可以有效增加空间的整体吸声量,从而保证直达声清晰度的目的;②候车厅中应增加使用低频吸声较好的吸声构造和吸声材料,从而降低室内低频噪声。还有学者针对候车厅现存的声环境问题,提出了改善的方案,比如可以通过布置吸声材料及降低吊顶高度来降低混响时间[15]。不过噪声的形成和传播的物理过程非常复杂,安装降噪工具也非常繁琐,因此,选择降噪工具以及进行精确的影响评估都需要花费很长时间[77]。

针对轨道交通噪声的检测标准,需要根据不同的轨道交通声源以及检测目的来选择,与检测噪声相关的标准是评价和控制轨道交通噪声的关键[19]。我国现行的两个轨道交通噪声检测标准分别是环境保护部颁发的GB 3096—2008《声环境质量标准》[78]与住建部颁发的GB 50118—2010《民用建筑隔声设计规范》[79],但是这些标准缺乏系统性,甚至还存在互相矛盾的情况。国际上ISO测量噪声标准亦无法与当今轨道交通造成的较强交通噪声进行匹配测量。这些局限性都会给轨道交通噪声检测、评价和控制的实施带来一定困难[80]。另外,针对目前中国高铁缺乏合理的噪声评价方法和标准,王慧丽等[81]通过研究得出最大声级比等效声级更适合评价高铁噪声的研究结果,同时提出了一个新的评价量——噪声变化率。

还有的研究表明采取主动防护措施,比如路段列车运行的次数[80]、调整特殊时段[82]、区域噪声区规划及限制轨道交通列车喇叭噪声等[21,83]管理措施也可以协助解决噪声问题,这些措施既可以降低轨道交通噪声,也可为其他类交通项目的噪声防治及运营管理提供借鉴[84]。

3.2 声环境评价

乘客对于轨道交通基础设施声环境的主观评价是该领域的重要研究内容,通过调查问卷或访谈等方法直接得到较为清晰的数据结果,总结并分析得出乘客对于现今轨道交通基础设施声环境的主观感受,并以此评估该轨道交通的声环境状况。声环境评价的研究按照评价过程可以分为对主观感受指标与对声环境评价有影响的客观声场参数。

主观感受指标主要包括烦恼度和舒适度。大量学者采用了噪声烦恼度这一主观评价数据来衡量轨道交通噪声对人们造成的烦恼程度,结果显示,各国之间因轨道交通噪声引起的人群烦恼原因非常相似。大多数被调查者反映轨道交通列车的轮轨在运行时发出的啸叫声是最恼人和最令人不安的噪声源[85]。同时,还考虑到各城市功能分区以及住宅的分布布局不同等因素,发现引起人群烦恼的一个很重要的因素是轨道交通干线与住宅之间的距离。住宅距离轨道交通干线越近,居民对于轨道交通噪声造成的噪声烦恼程度越高[86]。一些实验研究轨道交通昼夜等效噪声水平与被调查者中高度烦恼者占比之间的关系。结果表明,轨道交通噪声水平与噪声烦恼度之间存在显著的正相关关系[24]。轨道交通基础设施声舒适度是另外一个重要的主观评价指标。Meng等[87]对火车站候车厅进行了问卷调查,以确定用户的社会特征如何影响他们对声环境的评价。结果表明,声舒适度受收入和教育程度的影响,相关系数分别为-0.35和-0.32(P<0.01,表明有显著统计学差异);主观响度受教育程度和职业的影响,相关系数分别为0.35和-0.51(P<0.01)。Du等[88]通过现场监测和实验室模拟相结合的方法研究了轨道交通候车厅内热、光、声环境的交互作用对人体的影响,空气温度从17℃增加到26℃时,声舒适度评价分数降低了22.84%,说明声舒适度也会间接受到温度影响。

关于客观声场参数的指标,辜小安等[89]提出我国高速铁路高架车站候车厅影响声环境评价的4项声场指标,包括等效声级、列车通过暴露声级、候车厅内500 Hz混响时间和扩声系统语言传输指数。在评价轨道交通车外噪声时,需要同时考虑每辆列车经过时的噪声水平和车流密度因素,因此,环境噪声采用某个特定时间间隔内的等效连续A声级进行评价更为合理[80]。制定轨道交通声环境评价标准的要点主要有3个,即采用多个评价量、合理确定评价区域和测量点位,以及不同的轨道交通采取不同的标准限值[90]。Wu等[91]探讨了大型火车站声环境中影响声舒适度的复杂因素,结果表明,主观舒适度评价与客观测量声压级和混响时间之间存在显著正相关。艾荔[92]鉴于目前还没有专门针对高铁站候车厅的声学设计规范,在设计实践和检验中缺乏一个客观且科学的指标来评价声学效果,提出了候车厅声学控制指标建议值:当容积≤100万m3,混响时间≤4 s;容积>100万m3,混响时间≤5.5 s;语言清晰度≥0.45;信噪比≥15 dB(A),以及包含人群噪声在内的环境噪声≤70 dB(A)。

3.3 声景观与健康声环境设计

声景观在20世纪60-70年代由加拿大作曲家塞弗等率先展开研究[77],目前在学术界及实践界引起极大重视。声景观设计包括在声场中加入对人有利的声音,也包括消减不利的噪声。由于大部分的轨道交通站厅往往处于一个地下封闭的环境之中,站厅内嘈杂的声环境容易使乘客产生一定的负面情绪,轨道交通基础设施的声景观设计对缓解乘客焦躁不安的情绪具有重要意义。轨道交通的声景观设计从整体上考虑到乘客对于轨道交通声环境的感受,研究其声环境如何使乘客放松、愉悦,甚至能够让轨道交通在城市中形成优质的声音生态环境。为了改善高铁站候车厅室内的声环境质量,有学者提出大型高铁站候车厅声环境设计方法[76]。有学者基于社会学理论,运用声学测量与调查问卷等研究方法,总结出铁路车站声景观的实地设计方法,并利用这些方法对轨道交通基础设施进行了声景观的设计[93]。中国沈阳等城市在地铁站内播放背景音乐,如古典音乐,悦耳的声音可以吸引大部分乘客和工作人员的注意[94]。这些广播的声音可以“掩盖”其他不太喜欢的声源,形成轨道交通声环境中的悦耳声。

考虑到轨道交通基础设施的声环境较差是由于场内噪声水平较高,尤其低频噪声较高,因此,为了营造一个更健康高效的声环境,应该加强针对低频噪声的处理,以及合理设置扩音系统,保证候车区域的语言清晰度等。席天宇[95]针对我国地铁站的声环境现状,结合声学实验结果和长空间声学理论,从地铁站噪声控制、公共广播系统设计和人性化声环境的营造3个方面提出我国地铁站声环境的设计策略。由于车站实际设计建设中,扬声器的选型、布局有时不尽合理,造成声波多次反射延迟,会引起声音叠加、聚焦、共振甚至回声等现象,影响旅客的听觉感受。因此,何泉勃[96]提出利用声场控制技术,通过声场模拟和仿真测试优化铁路客站广播系统设计,以保证较好的音响效果。另外,在信息过载的时代背景下,基于声学的可听化技术凭借其特殊的信息传达优势而兴起[97]。总之,视觉感知与听觉感知相互结合可以打造一个舒适、可交互的地铁站声环境,增强空间的亲和度,从而成为地铁空间人性化设计的突破口。

4 结论与展望

近20年间轨道交通基础设施声环境的学术研究在国内和国际上都取得了重大进展。本文运用文献计量法与Cite Space等科学知识图谱分析工具,对88篇中文文献和113篇英文文献进行了分类整理和可视化等处理,首先系统地梳理了轨道交通基础设施声环境的研究现状,找出最具有代表性的文献,对当今该研究领域的3种最常见的研究方法进行了归纳,即通过声学测量了解噪声的特性和分布特征,通过计算机模拟对声环境进行预测,以及通过问卷调查和访谈的方法研究人群对轨道交通设施声环境的主观感受;接着对所选文献的主要研究内容进行分类讨论,主要包括基础设施不同位置的噪声控制、声环境评价与声景观设计。

通过对这一领域具有代表性文献的总结,可以进一步了解城市轨道交通基础设施声环境研究过程和最新进展,为接下来的研究提供参考。值得注意的是,目前研究还面临着诸多问题与挑战,未来仍需更多研究者进行深耕,如噪声控制目前面临的技术难题主要有:①声源部位及频谱不明,缺少准确、高效的噪声预测评估方法,降噪技术手段单一等;②对地铁与铁路两种车型在振动、噪声源强存在差异的研究较少,既有的减振降噪措施适用性有待论证和检验;③对于城际铁路的声环境研究、轨道交通基础设施对周围建筑物造成的二次噪声等方面仍缺乏全面的研究,如何实现振源-路径-敏感点措施协同的综合减隔振,提升典型场景下的振动和结构二次噪声的控制效果仍是技术难题;④相关的噪声标准还不够完善,噪声地图的研究目前尚未真正运用到噪声污染防治中,噪声预测软件的运用也不是很广泛,迫切需要各部门、机构的协同工作。在未来,轨道交通设施声环境的研究者更应从乘客的实际感受出发,主观调查与客观数据分析相结合,实地测量与计算机模拟相结合,建设绿色健康交通设施声环境。

本文的研究还具有一定的局限,如文献数据只分析了中文和英文文献,只对CNKI和WOS两个数据库进行了检索,其他语言和其他数据库的相关研究文献及书刊并未纳入本文的研究范围。下一步的工作会对这一领域的研究成果进行更全面和系统的分析与总结。