边疆学人思想研究的主题聚焦、范式转向与话语拓展

——基于李安宅学术遗产的知识图谱可视化分析(1983—2022)

红星央宗

(四川师范大学,四川 成都 610066)

自1983年邓锐龄发表《介绍李安宅著〈拉卜楞寺〉》一文以来,关于李安宅学术生平及其思想遗产研究的论著和述评逐渐进入研究者视野。其围绕学人与时势在学术场景下的自发演存路径与交互同构逻辑,将对边疆学术思想脉络的阐释路径从以个人学术旨趣为主体的治学模式研究,导向以群体心态实践为进路的社会思潮剖析。2006年《李安宅边疆思想要略》刊载后,进一步从对李安宅单一著述的推介、整理、评论,转向对李安宅、于式玉等学人知识脉络和学术实践的溯源、梳理和体认。如汪洪亮指出,“他(李安宅)的人生与学术是20世纪中国知识分子身体史与精神史的缩影,或许更能代表那个时代较为优秀而声名并不显著的学人群体”。[1]以“知人论世”为书写原则的学术史、生命史、学科史研究,成为当前厘清李安宅学术成长、政治倾向、社会身份、人生抉择、时势判断的主流路径。陈波亦在《李安宅与华西学派人类学》中提出“李安宅性”(Li An-cheness),以高度概括李安宅“主张实践、探索真知、向往自由、旨在互惠”的学术追求对中国人类学的他者意义。[2]尽管部分观点认为,这一概念过度强调了李安宅个人对1930—1940年代中国人类学发展进程的推动作用,而未妥善处理个人心史与学派历史的勾连问题;[3]但该学术范式仍立足于“知人论世”的书写原则,强调以“学人”为中心的历时取向,试图将李安宅的学术经历和时代心态放置在民族—国家的过程框架中,以考察其学术旨趣的连续性和思想脉络的谱系性。

在此前提下,当前关于李安宅学术生平及其思想遗产的研究取向大致可分为两种类型:以边疆工作与边政思想、西藏民族志、文化人类学、知识社会学等共时态知识结构、学术主张和社会实践为主体的“点”型取向;以李安宅人生经历、学术选择、政治纠结、社会参与等历时态情感体验和心灵实践为主体的“线”型取向。前者从李安宅的学术著作和学术主张出发,关注其知识谱系及结构整合。如岳永逸的《实地厚生:李安宅的文化社会学》一文,即以李安宅在《仪礼与礼记之社会学研究》中所探讨的“作为社会产物的‘礼’反映的文化变革过程”为开端,梳理了李氏在探索中国社会发展进路中知识论和文化观,强调了其实地主张和经验研究的“厚生”本意与“自在”追求。[4]同样,张亚辉在《安多社会的知识性格——读李安宅〈藏族宗教史之实地研究〉》中以李氏在西北涉藏地区的实地调查为例,重释了藏传佛教的知识体系构成问题,厘清了其在比较汉、藏社会知识分配方式时的主智主义色彩和韦伯式论断。[5]《中国边疆研究中的“边疆性”问题再探——以李安宅的“边疆性”概念拓展研究为例》一文则聚焦李安宅早年提出的“边疆性”问题及其时代命题,分析了其作为一种政治认同和实践范畴的概念外延;[6]后者以学术史、思想史、生命史见长,着意挖掘李安宅的时代命运与历史钩沉。如汪洪亮[7]、王川[8]均将李安宅的自传作为研究对象,通过回溯李氏自述的学术轨迹和心路历程,来揭示其在跌宕人生中的思想变化和行动逻辑。在此基础上,汪洪亮又进一步比较了1951年的编年体和1961年的章节体两个不同版本的自传,以此强调李安宅在文本书写中的记忆构建和自我表达。龙达瑞[9]则以一种近似口述史的体例,回忆了李安宅在其求学期间的谆谆教诲,阐明了李氏在海外学界的重要地位及其之于中国藏学研究的卓越贡献。

总的来看,当前关于李安宅学术生平及其思想遗产的研究成果丰硕、路径清晰、趋势向好。但“点”“线”分离的研究取向,导致学界对李安宅学术遗产研究的理论建构维度和知识整合效度偏低。研究者基于各自的学术领域和研究旨趣的叙述,尚不足以形成以“李安宅”为中心的理论对话氛围和前沿信息交流,既无法纵向延伸形成学术谱系,以完善前人经验之不足,引导当前研究之动向;亦不能横向联结促成多维度的知识耦合,构拟以某一主题为焦点的研究团体和话语体系,推动研究热点的生产、拓展与迭代。为此,本文尝试以科学文献计量法与质性研究相结合的分析路径,梳理自1983年以来李安宅学术生平及其思想遗产研究的学科动态、热点领域和话题趋势。以期根据Cite Space工具绘制的可视化知识演进图谱,探索当前边疆学人思想研究的学术前沿、旨趣聚焦和话语实践。

一、数据来源与研究方法

为保障文献来源真实可靠和文本数据客观有效,本文以中国知网(CNKI)知识平台建设的电子文献为数据源,对1983年至2022年间公开发表的相关文献进行统筹分析,为“李安宅学术生平及其思想遗产研究”的理论构建和应用实践提供参考。

在数据处理层面,本文主要采用CiteSpace计量工具就有效文献中提取的主题、关键词、作者、刊发机构、刊发时间、引用率、下载量等引文数据进行可视化分析,以呈现信息载体的频率、共现、聚类、突现等关系特征,继而绘制可反映李安宅学术生平及其思想遗产研究动态、主题聚焦、学术脉络的科学知识图谱,并辅以质性研究法,对定量分析无法细化处理的元数据采取人工筛查、现象阐释、文本建构等方法干预,以探索解决数据指标难以深入的单一文献与整体研究取向间的理论效度、知识价值、创新评估与学术贡献问题。故鉴于李安宅学术生平及其思想遗产研究发展过程、书写范式、学术视野、关注领域的交叉性和广泛性,本文试图通过定量和定性相结合的分析路径来确保研究的信度和效度,由此避免单一量化范式下的近似性、随机性和模糊性指标,或单一质性视阈中的主观化、特殊化、微观化取向。

二、知识演进与研究动态

(一)总体研究趋势及其阶段特征

截至2022年11月15日,中国知网共收录李安宅学术生平及其思想遗产研究相关文献323篇,主题涉及学人生平、学术思想、边疆工作、藏学研究等多个领域。其中,以“主题=李安宅”方式检索,收录123篇;以“关键词=李安宅”方式检索,收录125篇;以“篇名=李安宅”方式检索,收录75篇。除专利、标准、年鉴、图书文献类型外,共145篇主题相关文献被引,总被引993次,篇均他引6.14次。单篇最高他引文献为2013年兰州大学博士学位论文《民族社区社会工作研究:本土实践与理论建构》,作者何乃柱,被引56次,下载12309次;单篇最高引期刊论文为,杨清媚发表于《社会》2015年第4期的《“燕京学派”的知识社会学思想及其应用围绕吴文藻、费孝通、李安宅展开的比较研究》,被他引43次,下载2495次。经过人工比对筛选,剔除重复、卷首语、档案、专著及低主题、内容关联度文献,最终可得有效文献121篇。其中,期刊论文114篇,学位论文4篇,非学术类报刊3篇。

以上高主题关联度文献,可进一步根据“李安宅学术生平及其思想遗产”及由此延伸的研究对象和阐释路径,大致分为“主要主题”和“延伸主题”两类。其研究旨趣均涉及“边疆研究与边疆社会工作”“藏族社会与宗教史实地研究”“藏学研究”“李安宅、于式玉夫妇的学术历程”“文化人类学与人类学的视野”“意义学、美学与社会学”等多个方面,尤以李安宅的“边政思想”阐释和“学术史”梳理两个主题居多。可见,当前研究主题仍倾向于其1938年学术转型后的边疆工作成果,及其与国家命运、社会环境、时代动因紧密关联的人生际遇(表1)。

表1 李安宅学术生平及其思想遗产研究主题词分布情况(1983—2022)

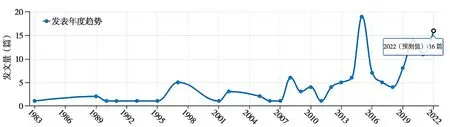

就总体趋势而言,自1983年首篇著作推介类述评发表以来,相关研究在12年间基本保持每年1篇的稳定刊载量。至1997—2007年,刊载量较上一阶段出现小幅提升,并于1997年迎来李安宅学术生平及其思想遗产研究的第一个峰值期。当年发表的5篇论文除杨淑贤一文为李安宅1934年出版著作《美学》及其美学思想的论述外,[10]其余4篇均涉及李安宅于1940年代组织的西康实地考察及其康藏社会研究成果。①刘冠群通过《民族团结》刊发的3期连载,细致梳理了李安宅、于式玉、任乃强、谢国安等学人在《康藏情况报告》撰写中的集体贡献,及其在经略西藏、建设西康建议中的“经世致用”理念。2007年后,李安宅相关研究的刊文量出现较大涨幅,经2007—2013年短期波动后于2015年呈现井喷式增长。由2008年、2012年两个小幅峰值期的6篇,急剧攀升至2015年的19篇,成为1983—2021年李安宅学术生平及其思想遗产研究论文刊发量的最高峰值。同年研究则聚焦于李安宅的藏学研究、个人生活史、学术思想比较等主题。2016—2020年期间相关研究刊发量发生短暂回落,至2020年又迅速回升至14篇。受李安宅诞辰120周年(1900—2020)影响,当年研究主题更关注李安宅整体学术历程的整理回顾,及其学术思想的理论延伸、现实应用与当代启示。然而,不同于中国知网基于前期大数据推演的2022年刊载预测值,截至2022年11月15日知网实际收录李安宅主题相关研究6篇(图1)。除学术史、人物志等传统研究旨趣外,还涉及中国社会工作本土化方案探索、以“礼”为中心的中国式道德实践、李安宅民族研究中的知识生产与现实路径等内容。事实上,自2021年起李安宅学术生平及其思想遗产研究已出现强调社会学本体论、诉诸新文科叙事话语的新取向。尽管该阶段研究主题仍未脱离前序讨论范畴,但已在阐释路径上转向立足现代性的理论探索和价值重塑。研究者结合中国国家现代化发展进程,将李安宅的边疆理论和边政思想放置在“铸牢中华民族共同体意识”的国家范式和时代纲领下,以弘扬边疆社会工作实践中的民族精神,推动各民族在交往交流交融过程中构建“自觉的民族实体”,助力川藏铁路、新时代边疆经济走廊等现代化建设。[11][12]由此论证如李安宅等彼时汉语知识精英边疆表达中的历史经验,及其对边疆少数民族地区现代化方案的现实思考。[13]

图1 李安宅学术生平及其思想遗产总体研究趋势(1983—2022)(引自中国知网数据可视化分析)

由此观之,李安宅学术生平及其思想遗产的研究趋势和主题倾向,一方面与其自身的重要时间、事件结点相关,另一方面还受到国家战略、经济政策、发展理念、社会生态等现实因素影响。

(二)来源期刊分布及其引证情况

根据中国知网数据统计,以“李安宅学术生平及其思想遗产”为研究对象或论述主题的被引论文达145篇,总被引993次,篇均他引6.14次。②来源期刊集中于《中国藏学》《民族学刊》《四川师范大学学报》《西南民族大学学报》《文史杂志》《西北民族研究》6种,刊文占比达统计样本文献总量的48.79%。其余51.21%的样本文献则零星分布于《中国民族》《西藏大学学报》《青海民族大学学报》《西华大学学报》《中国西藏》《广西民族大学学报》、《云南民族大学学报》《思想战线》《四川民族学院学报》等24种期刊中,平均刊发量≤3篇/种。这一情况表明,李安宅学术生平及其思想遗产研究已受到社会学、民族学、边疆史学等学科的关注,并形成了一些主流观点和经典论断,但尚未引发学术聚焦、产生研究热点、达成学科共识。较低的篇均被引率亦在某种程度上反映出该领域的研究成果有待学界广泛认同。其理论范式和阐释话语在相关问题学术论证过程的采纳、借鉴和应用,有助于拓展李安宅思想遗产在跨学科综合研究中的知识谱系关联性及多维度学术合作的可能。

具体而言,被引量排名前20的样本文献中70%的高引论文发表于2006年以后,即李安宅学术生平及其思想遗产研究范式转型后(表2)。这类样本文献涉及边疆社会治理、知识社会学、藏边社会组织形态、藏传佛教知识体系、区域分工与民族社会工作、李安宅与于式玉的藏学研究等多个话题。其较高的被引频次表明,相关话题在2006年后的李安宅思想遗产研究中具有一定的关注热度和较为浓厚的研究氛围,并存在较强的学术影响力和学术贡献度。其中,9篇高引论文刊发于2010—2015年的总量峰值期,且围绕“边政思想与边疆工作”这一主题展开。如彭秀良、高亮通过回顾“边疆”与“民族”的涵义转变进程,强调了李安宅在界定“边疆社会工作”概念上的突出贡献,并论述了李安宅在阐释“边疆性”上的社会背景、文化意图及其社会工作取向。[14]陈波则围绕李安宅在《边疆社会工作》及康藏研究中的相关论述,探讨了区域分工原则下“内地—边疆”的辩证关系与“自我—他者”的文化互惠,阐明了历史过程中“区域—国家”的逻辑互构与精神共享。[15]何乃柱在其博士学位论文《民族社区社会工作研究:本土实践与理论建构》中,同样以李安宅的《边疆社会工作》为例,爬梳了中国民族社会工作研究的发展进程。就其在学科体系、理论构建、队伍提升、服务实践等方面的学术贡献指出,李安宅的边疆服务思想和边疆工作经验仍为今天的边疆服务实践和民族社会工作提供了观察视角和价值导向。[16]可见,该阶段的李安宅学术生平及其思想遗产研究不仅在刊发数量上形成了优势,同时更具借鉴价值和引证效度。其致力于深耕李安宅学术主张及其理论实践的思想来源、知识体系和社会背景,以此极大拓展了其学术遗产在边疆民族关系、国家认同、社会治理等相关领域理论建构和本土实践中的应用范畴、现实关照和时代语境。

表2 李安宅学术生平及其思想遗产研究高引论文一览(1983—2022)

除上述主题外,被引量排名前10的高引论文还涉及“知识社会学”与“藏边社会及其组织形态”两个主题,篇均被引率达28.74次。究其源流,李安宅的知识社会学思想研究始于燕京学派对曼海姆理论体系的引介,并受到华西大学康藏研究传统的影响。[17]从1938年发表译作《孟汉论知识社会学》,到通过在甘南拉卜楞寺、德格、汶川、理县、松潘的实地调查完成《藏族宗教史之实地研究》一书。李安宅的知识社会学取向在对藏边社会组织样态和藏传佛教知识体系的梳理、阐释和校验中,逐渐抛弃了曼海姆关于“知识论与社会情境间存在复杂的互动关系”的判断,转而追求张东荪区分知识的社会性与社会本体论的“独立知识论”主张,最终则走向了马克斯·韦伯的“知识卡里斯玛”和主智主义阐释路径。换言之,李安宅的知识社会学研究在以藏边社会和藏传佛教为个案的田野工作中开展,并通过考察佛教社会、僧团组织、修行实践、仪式庆典中知识分子与权力中心的秩序塑造,厘清了知识类型与政权的阶序关系,及其内部革新动力。张亚辉指出,李安宅所关注的拉卜楞地区近似于一个通过亲属关系维系区域社会组织运作的僧院庄园,拉卜楞寺与其治下属民和土地关系反映了藏边社会封建制度的来源与性质的多样性。[18]故,李安宅强调格鲁派的宗教体系和拉卜楞寺组织制度的目的在于处理知识、宗教与政治三者间的关系,即知识分配方式导致的社会分类。作为各自社会的文字和知识垄断者,汉、藏知识分子的官僚身份和社会阶序都使其知识论带有强烈的哲学色彩。以藏传佛教知识体系考量其社会分类原则,更易理解汉藏文明的深层次关联。[19]杨清媚同样认为,李安宅的知识社会学研究可以分为“知识分子的灵性与知识的关系及其传承”和“知识作为一套符号体系来塑造秩序”两个部分。其沿着佛教社会的经验研究,阐明了知识在形塑中国文明的道德示范与社会牵引上的具体机制。[20]至此,便不难理解李安宅藏学研究成果在其学术生平及思想遗产中的关键地位。相关述评文献的普遍刊发和高频引证亦表明,李安宅在20世纪三四十年代对藏边社会进行的知识社会学考察,仍对思考当前中国的知识体系结构及社会现代性进程有现实指导意义。

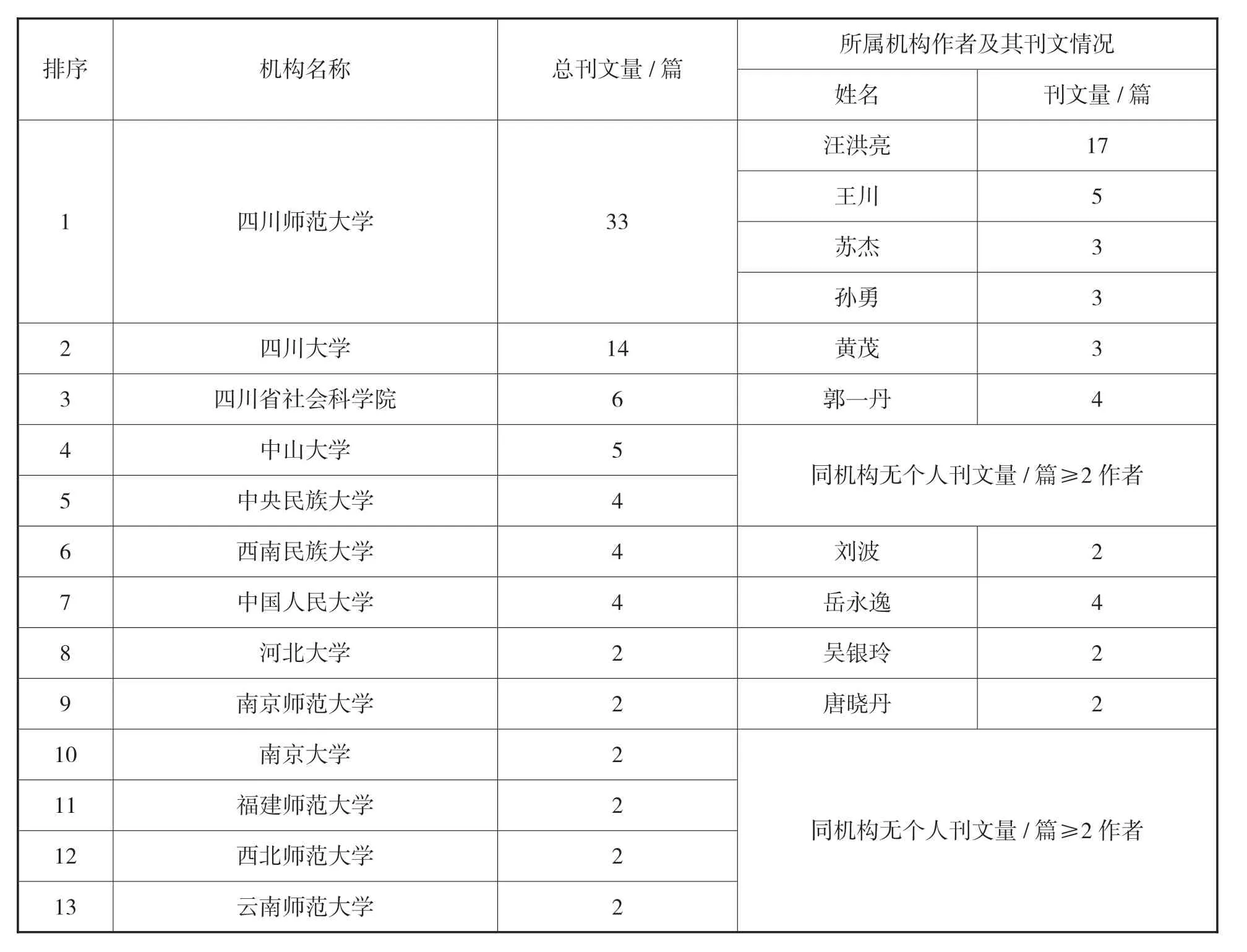

(三)研究机构分布及作者贡献度

采用CiteSpace分析样本文献作者及其所属研究机构合作关系,有助于通过可视化合作网络图谱(图2)更为直观地观测李安宅学术生平及其思想遗产研究领域的作者交流情况及其个人学术贡献度。结合中国知网统计数据(表3)综合分析可知,参与李安宅学术生平及其思想遗产研究的作者节点(N)共计92个,如汪洪亮、岳永逸、王川、郭一丹、孙勇、苏杰、刘冠群、黄茂、王先梅、吴银玲等人发文量占比较大。其中,仅汪洪亮个人2006—2022年间就累计发表相关论文17篇,学术成就H指数(H-index)达15,即其公开发表文献中有15篇论文分别被引用了至少15次。且其个人最高被引论文前10中,有5篇与“李安宅学术生平及其思想遗产”这一主题相关。该现象表明,汪洪亮的核心作品集基本聚焦于“李安宅边政思想与边疆工作”领域,且已具备较强的学术影响力和较高的个人贡献度。如此,以汪洪亮所刊17篇为该领域最大刊发量(Nmax),根据普赖斯平方根定律N=0.749*(Nmax)1/2可进一步确定核心作者分布规律。即,当核心作者最低刊发量(N)为3篇时,10.86%的作者落入阈值,发文总量占比38.84%;当核心作者最低刊发量(N)为2篇时,16.30%的作者落入阈值,发文总量占比47.11%。其均不满足普莱斯关于“在同一主题中,半数的论文为一群高生产能力作者所撰,这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根”的科学计量标准。可见,李安宅学术生平及其思想遗产研究领域尚未形成核心作者群,以独作论文为主体贡献形式的学术生产机制仍有待完善。

图2 李安宅学术生平及其思想遗产研究作者合作网络图谱

表3 李安宅学术生平及其思想遗产研究各机构刊文情况总览(刊文量/篇≥2)

如图谱所示,李安宅学术生平及其思想遗产研究中作者合作网络连接线(E)仅16条,网络密度(Density)低至0.0038,且连接线稀疏、线程较短,表明作者间合作交流较少,很大程度上仍处于独立研究状态。产生学术合作关系的18对作者网络中,仅“孙勇—王春焕—杨荣涛—徐伍达”“刘波—袁方平”“彭秀良—高亮”“李葆嘉—刘慧”为跨机构合作,其余14对则为同机构作者。可见,该领域尚未形成密切的合作交流局面。结合表3观之,尽管致力于此研究领域的机构数量较为可观,但学术成果产出仍集中于四川师范大学、四川大学、四川省社会科学院、中央民族大学、中山大学几所机构间。尤以四川师范大学为最,同机构作者累计刊文31篇,并在跨机构合作研究方面作出了初步尝试。这一现象亦与该校边疆史地研究的学术传统赓续和李安宅、于式玉治学理念的校史建设方针有关。

三、学术聚焦与研究热点

关键词是就论文主题思想、核心内容进行的高度概括,其学科来源、使用频率、应用范畴、意义延伸可一定程度上反映出相关领域的学术热点和研究趋势。统计、分析样本文献中关键词的关系网络和变化规律,有助于厘清李安宅学术生平及其思想遗产研究的知识结构、学术前沿和主题走向。通常认为,不同关键词在同一文献中出现的频率越高,代表词汇间的内在关联越紧密,可进一步聚合为享有高关联度主题的共词集合。该主题共词集合即是对相应研究领域中心话语的整体呈现。在此前提下,通过Citespace进行关键词共现、聚类、时间分布和词频突现分析,便于厘清李安宅学术生平及其思想遗产研究的主题聚焦范畴和和知识演进逻辑。

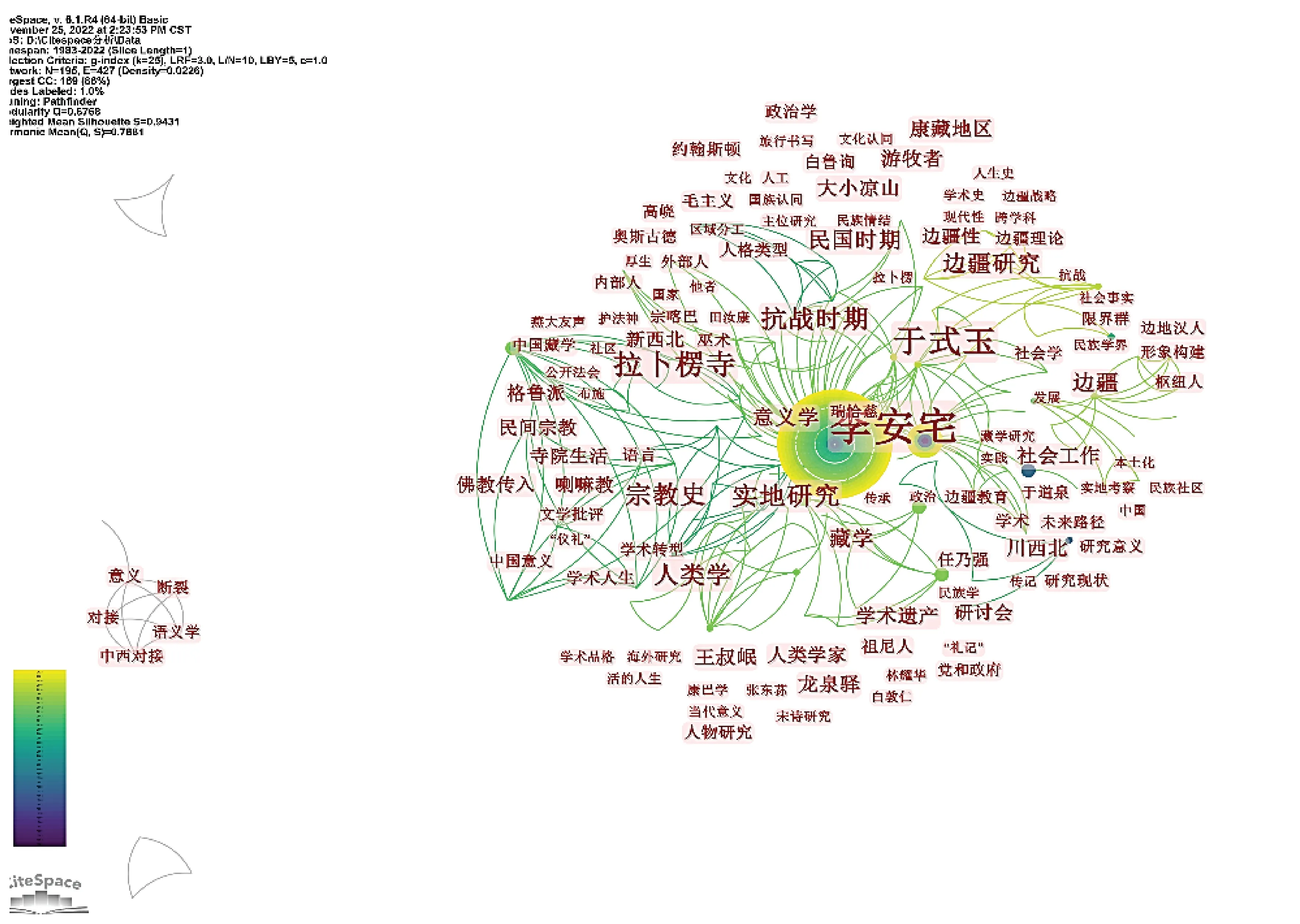

(一)共现分析

共词分析(Co-word Analysis)是以样本文献集合中关键词的共同出现频次、耦合结点数量、向心性关联强度等量化指标来考察其与主题亲疏程度的内容分析方法。图3较为清晰地呈现了李安宅学术生平及其思想遗产研究中关键词的共现情况,如“李安宅”“于式玉”“拉卜楞寺”“人类学”“实地研究”“宗教史”等关键词的高频出现,揭示了该领域的学术热点和核心内容。如图所示,由早期深色连线向近期浅色连线过渡,关键词词频略有降低。粗细较为均匀的连线表明,近期关键词汇间紧密程度基本与早期持平,且同一主题派生关键词逐年增多,可见该领域研究视野和阐释话语呈持续开放趋势。具体观之,李安宅学术生平及其思想遗产研究中网络节点(N)共计195个、连接线(E)达427条,网络密度(Density)为0.0226。这一数据说明,尽管该领域关键词数量指标偏低,但词汇间关联程度较高,可经由连线大致窥得围绕李安宅意义学认知论、边疆社会工作及藏族宗教史实地调查展开的知识网络和结构关系。

图3 李安宅学术生平及其思想遗产研究关键词共现图谱

其中,“李安宅”“于式玉”“拉卜楞寺”“实地研究”“抗战时期”“边疆研究”“宗教史”“人类学”“边疆”“社会工作”10个关键词度中心性(Degree Centrality)指标≥4,且频次大幅高于其他关键词,表明与之相关词汇聚合的主题节点在李安宅学术生平及其思想遗产研究中占有重要地位。而“李安宅(C=1.17)”“于式玉(C=0.33)”“拉卜楞寺(C=0.14)”“边疆(C=0.10)”4个关键词中介中心性(Between Centrality)指标大于0.1,其余6个关键词的指标则在0.03至0.09之间。即“李安宅”“于式玉”“拉卜楞寺”“边疆”4个处于词频共现网络中心的关键词搭建了该研究领域的知识谱系和主题关联,反映了以李安宅、于式玉夫妇人物传记为主体范畴,以其在拉卜楞寺的边疆社会考察为阐释路径的研究范式。另一方面,这一现象亦说明李安宅学术生平及其思想遗产研究发端于以个人生命周期为线索、以学术历程回溯为体例的书写逻辑。其在向“宗教史”“边疆性”等具体理论构想、学术主张及话语空间的聚焦中,构拟了李安宅学术生平及其思想遗产研究的基本进路。由此观之,涉及李安宅、于式玉夫妇各阶段研究旨趣及其学术转向、李安宅康藏社会研究及边疆地区现代性进程、李安宅早期人类学主张及相关理论的本土实践等方面的议题,或将受到该研究领域的持续关注。

(二)聚类分析

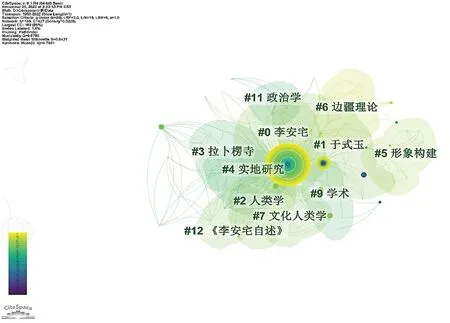

共词聚类分析(Co-word Cluster Analysis)是“在共词分析的基础上,以共词出现的频率为分析对象,利用聚类的统计学方法,把众多分析对象之间错综复杂的共词网状关系简化为数目相对较少的若干类群之间的关系并直观地表示出来”[21]的科学运算过程。由此获得的主题聚类词团,其内部关键词间具有高度关联性和系谱性,能够较为清晰地反映该共词主题下的文献来源、学科构成和知识网络,有助于观测相应研究领域的科学范式和发展动向。根据李安宅学术生平及其思想遗产研究共词聚类图谱(图4)探索其学术热点和研究趋势,即是通过分析主题聚类词团下的共词矩阵结构和词素聚集依据梳理该领域的主题演化规律,由此推及各研究子领域的知识谱系和话语取向。

图4 李安宅学术生平及其思想遗产研究共词聚类图谱

如图所示,李安宅学术生平及其思想遗产研究形成了“李安宅”“于式玉”“人类学”“拉卜楞寺”“实地研究”“形象构建”“边疆理论”“文化人类学”“学术”“政治学”“《李安宅自述》”11个主题聚类词团,即“李安宅学术生平及其思想遗产”这一大主题可进一步细化为11个研究子领域。相应子领域的关键词共现强度不仅反映了李安宅学术生平及其思想遗产研究的文献群关联及其计量特征,同时揭示了该研究分支的知识结构和理论导向。通过将上述11个主题聚类词团依据节点大小降序排列可知,“李安宅”类团包含关键词最多且共现强度最高,“《李安宅自述》”类团包含关键词最少且共现强度较低,而前者类团轮廓系数略与后者近似。这表明虽然上述两个关键词类团的主题耦合度存在差异,但其均与主题高度内聚、关联密切。具体观之,“李安宅”类团下包含边疆社会工作、于式玉、思想启示、文化相对论、华西学派、高峣、拉卜楞、藏区实地研究、思想学术异同等多个关键词,涵盖李安宅、于式玉夫妇在1930—1940年代的主要学术研究成果和学科建设思想;“《李安宅自述》”类团则由学术背景、学术报国、学术人生3个关键词构成,集中于围绕李安宅个人传记展开的生命史追溯和学术史回顾。且11个主题聚类词团聚类模块值(Modularity/Q)Q=0.6768>0.3,聚类结构显著,聚类平均轮廓值(Mean Silhouette/S)S=0.9431>0.7,聚类类型合理。以上数据均表明,李安宅学术生平及其思想遗产研究共现关键词聚类分析成效显著,经真实性校验聚类结果信度极高。

此外,尽管“人类学(S=0.88)”“实地研究(S=0.883)”“文化人类学(S=0.86)”3个主题聚类词共词强度较强,但其轮廓系数小于聚类平均轮廓值(S=0.9431),与“李安宅学术生平及其思想遗产”这一研究主题关联度较低。反之,“拉卜楞寺”“形象构建”“边疆理论”“政治学”等共词强度较低的类团则与研究主题关联密切。其下引证的布施、寺院生活、佛教传入、民间宗教、格鲁派、边地汉人、边疆性、边疆理论、约翰斯顿、传记、治学特点等多个高频关键词,反映了当前李安宅学术生平及其思想遗产研究中以人物传记和学术回顾为基本写作路径、以边疆社会工作和藏传佛教知识论为理论探索方向、以康藏社会和边疆民族地区为本土实践场域、以个人成长经历和政治心态消涨为现实关照对象的主题聚焦面向与知识演进趋势。

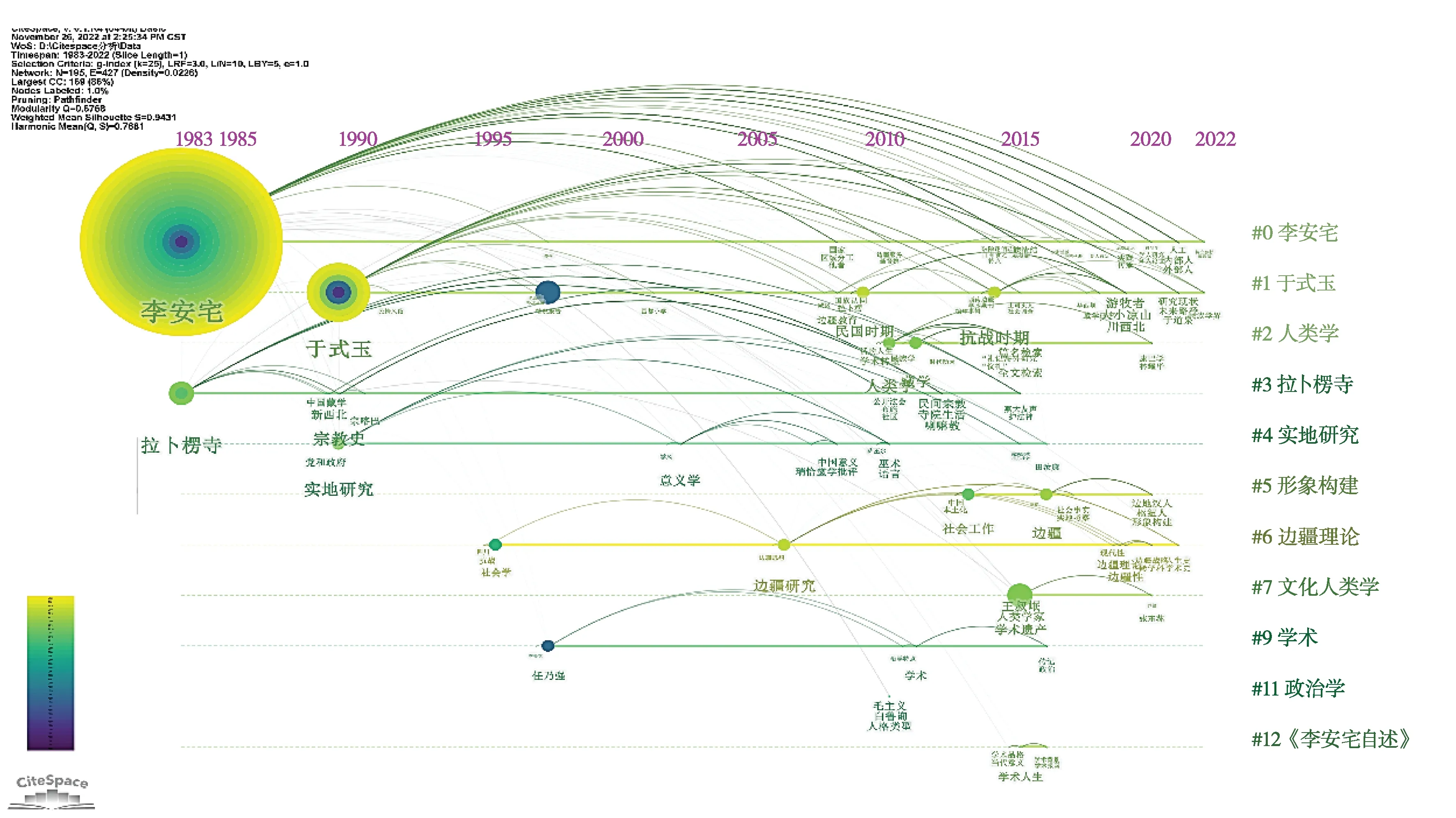

(三)时间分布与词频突现

时间线视图(Timeline View)更侧重于从时间维度上反映李安宅学术生平及其思想遗产研究的主题演化过程与知识结构关联。其以线性时间为坐标横轴,以主题聚类词团为坐标纵轴,呈现各子群类团中关键词的起止时间分布及其彼此间的知识耦合、派生情况,有助于把握该研究领域的逻辑原点、主题拐点和整体趋势。图5中,依据横向坐标的时间标识和线条颜色、粗细,可发现李安宅学术生平及其思想遗产研究中各主题聚类词团下的热点关键词呈逐年递增趋势;依据纵向坐标的聚类编号和连线、线程情况,可识别前期热点基类与后序高频共词的继承、派生和交融关系。其中,线条较粗、明度较高、线程复杂的热点关键词多出现于主题聚类词团演进后期,而前期线条情况则较为简单。这一图谱变化表明,2008年后该领域研究热点稳步增长,并在2014—2016年、2019—2021年间形成了两个关键词激增高峰,知识结构愈发多元。

图5 李安宅学术生平及其思想遗产研究共词变化时间线图说

具体观之,以“李安宅”这一高频共词为逻辑原点的主题演化过程始于1983年,随后由单点发散至“于式玉”“人类学”“拉卜楞寺”“实地研究”“《李安宅自述》”等多个主题聚类,呈扇形拓展趋势。值得注意的是,1989—2000间李安宅学术生平及其思想遗产研究出现了一个较为明显的主题真空期,由“李安宅”这一高频共词发散至“拉卜楞寺”“实地研究”“宗教史”“社会学”“情况报告”“任乃强”等子群类团的热点关键词并未在该阶段研究中得到重申或与高频共词产生知识耦合。相应聚类下的高频共词多由2000年后产生的子群类团发散,或与其他聚类下的热点关键词存在继承、派生和交融关系。如“实地研究”聚类下的“意义学”是2000年后出现的第一个子群类团,与其相关的“瑞恰慈/理查兹”“《巫术与语言》”“文学批评”“美学思想”等高频共词则衍生了“学风”“萨丕尔”“符号学”“张东荪-吴文藻”“中西对接”“中国意义”“本土化”等热点关键词。这表明以瑞恰慈美学思想、萨丕尔语言学理论等西学方法为基础,旨在建构语言、事物和思想三者关系的李安宅意义学认知论,形成了2002—2008年间的研究热点;“拉卜楞寺”聚类下的“宗教史”“新西北”“中国藏学”等子群类团则衔接了“民间宗教”“寺院生活”“藏传佛教”等高频共词,继而派生出“布施”“公开法会”“区域分工”“主位研究”“历史与结构”等关键词。

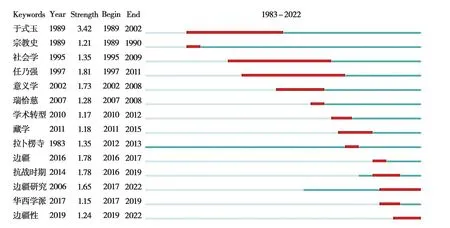

因此,2000年后图谱中频繁出现的短线程词汇关联情况,与这一时期学术热点生产效率的显著提高正相关。结合词频突现(Burst detection)信息(图6)可知,共计14个高频共词在1989—2022年间的共词强度发生明显变化,反映出相应主题在李安宅学术生平及其思想遗产研究领域的持续情况和关注程度。其中,高频共词“于式玉”突现强度(Strength)最大,在1989—2002年间达到峰值3.42。然而,尽管其衔接了“民国时期”“抗战时期”两个子群类团及由此发散的“边疆教育”“土司头人”“国族认同”等多个共词,但词汇近今性较低而2015—2021年间出现的“华西坝”“川西北”“康藏地区”“于道泉”等关键词则共现频次较弱,尚未形成学术热点;高频共词“社会学”突现持续时间最长(1995—2009),不仅聚合了“边疆研究”“社会工作”“边疆”等子群类团,还衔接了“边疆思想”“社会事实”“现代性”“形象构建”“边地汉人”等关键词,表明该研究主题获得学界长期关注且研究进路认可度高;高频共词“边疆性”突现发生时间最近,并与“李安宅”“实地研究”“边疆理论”“文化人类学”等多个主题聚类关联,催生了以“边疆战略”“实地考察”“学术遗产”为子群类团的学人生平和学术思想阐释路径,反映了围绕李安宅边政思想与边疆工作展开的民族社会边疆性探讨和现代性构建,及“知人论世”学术史、人生史书写逻辑的生成过程。以上关键词线程关系均表明,伴随着理论探索的深入、学科范式的完善与研究视野的拓展,以个体生命进程和学术思想变迁为横纵坐标轴的学人身份构建与治边主张比较,或将成为当前乃至较长时间段内李安宅学术生平及其思想遗产研究领域的学术焦点。

图6 李安宅学术生平及其思想遗产研究词频突现图谱

四、拓展路径与研究展望

通过上述科学文献计量分析方法,本文已基本厘清1983年以来李安宅学术生平及其思想遗产研究的知识谱系及其结构关系,可依据Citespace共词网络图谱大致勾勒出该领域的学科前沿和学术动态。各主题聚类词团下的文献集、关键词及其线程关系相对完整地反映了相应研究子集的知识体系及其耦合机制。由引证文献和高频共词共同构建的可视化图谱,一方面利用频次、节点、网络密度、轮廓系数、中介中心性等数据指标,清晰地揭示了李安宅学术生平及其思想遗产研究的理论基础和先验知识;另一方面则经由共现、聚类、突现三条分析路径,较为集中地展示出该领域的学科结构、学术热点和研究趋势。根据关键词共现变化时间线可知,2008年以后高频共词快速涌现且陆续生成多个新主题聚类词团,表明该时期李安宅学术生平及其思想遗产研究的学科视野愈发开放、涉及领域愈发广泛、学术成果愈发丰富。而“边疆性”“华西学派”“边疆理论”“抗战时期”“边疆”5个2016年后突现的高频共词中,则暗示了该研究的近今性前沿领域。这些关键词在3至5年这一段时间区间内的大量引证和高频共现,反映出其与李安宅学术生平及其思想遗产研究极高的主题聚焦性和知识耦合度。

就整体观之,以著述推介、学人小传为发端的李安宅学术生平及其思想遗产研究在2006年后出现首次转折,其书写范式逐步转向对李安宅某一研究领域的理论深耕。并在后续10年间日益完善,于2015年前后形成了较为成熟的“知人论世”阐释话语,通过回溯、梳理、体认对李安宅、于式玉夫妇的学术实践和心态历程,构拟了以学术史、生命史、学科史为主体的逻辑进路和研究方法。从而将“边政思想与边疆工作”“康藏社会形态与佛教知识体系”和“民族社会事实与边疆实地调查”等多个主题,有序纳入并重新整合于其完整学术脉络的谱系构建中。近年来,伴随着李安宅学术生平及其思想遗产研究的深入化、细致化、单元化,相关研究成果呈现出以下三个特征:

第一,研究趋势整体向好,波峰出现间隔缩短,但热点持续性和聚焦稳定性有待提高。

从研究趋势上看,“李安宅学人生平及其思想遗产”研究成果产出情况,自1995年后进入波动式上升状态。分别在1997年、2003年、2008年、2010年、2012年、2015年、2020年出现阶段性波峰,并于2015年达到近30年来的年论文刊发量峰值。而各阶段波峰的出现间隔则由前期的每5年爆发一次,在近10年间缩短至每2至3年爆发一次。这一现象与可视化图谱中在研究后期出现的大量短线程关键词网络相吻合。结合共词突现信息不难发现,尽管2007年热点关键词的数量较前期有显著提高,但持续时间较短,其高度突现状态仅能维持1至2年。同时,突现共词在2009—2011年间出现明显断层,这一时期甚至未能产生高频关键词,至2012年方有所改善。且同一时期的论文刊发量亦陷入了2007年以来的最低谷。以上现象均说明,“李安宅学人生平及其思想遗产”研究成果产出基本稳定、研究趋势整体向好,但研究热点的持续性较弱。学术热点产出后在1—2年间快速冷却,未能得到有效维持。其一定程度上表明,该领域的热点生成存在偶发性。由于新生高频共词缺乏与前序知识的逻辑关联,而使后续研究难以在此基础上进行理论深耕和个案发散,以致削弱了研究聚焦的稳定性,降低了搭建连贯的学术脉络和知识谱系的可能。

在此前提下,可将“李安宅学人生平及其思想遗产”研究分为三个阶段:1983—1997年为“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的路径探索阶段;1998—2007年为“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的方法实践阶段;2007年以后则为“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的主题拓展阶段。这一变化趋势一方面反映了各研究阶段的主要任务和基本路径;另一方面则表明“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的发展与推进,不仅有赖于研究范式的成熟、理论内涵的深描,还亟待研究主题的拓展、阐释话语的创新,如此才能确保研究内容的充实、问题意识的聚焦、叙事逻辑的严谨。

第二,学科分布广泛,区域优势突出,但研究资源整合机制有待完善。

从研究力量上看,“李安宅学人生平及其思想遗产”研究已获得社会学、民族学、边疆政治、民族史、宗教学等26个学科领域的关注,61.73%的研究成果涉及“社会学及统计学(20.37%)”“人物传记(13.58%)”“行政学及国家行政管经理(11.73%)”“民族学(9.26%)”“中国近现代史(6.79%)”5个类团标签,显示出相关学科对李安宅学术遗产研究的普遍涉猎,及其理论范式、研究方法和阐释话语在该领域的广泛应用。如《中国藏学》《民族学刊》《四川师范大学(社会科学版)》《西南民族大学学报(人文社科版)》《文史杂志》《西北民族研究》《青海民族大学学报》等学术期刊对相关研究成果的接纳则进一步表明,“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的体系完善已落实在研究平台的搭建与学术阵地的构筑中。其通过开设专栏、筹组专刊、出版合集、举办研讨会等方式,充分推动了该领域学科视野的延伸、学术信息的流动及知识谱系的更新,由此催生了以四川师范大学、四川大学、四川省社会学院为主体的核心研究机构。其中,四川大学自1995年刊发首篇论文以来,年刊文量基本稳定;四川师范大学的研究力量生成则相对晚近,其研究成果集中发表于近10年间,并呈逐年上升趋势。这一现象显露出“李安宅学人生平及其思想遗产”研究在西南地区、特别是四川地区的区域优势、资源倾斜和历史聚焦。

然而,就图谱统计显示,以汪洪亮、王川、郭一丹、孙勇、苏杰、黄茂、陈波等四川本地学者,以《民族学刊》《四川师范大学(社会科学版)》《西南民族大学学报(人文社科版)》等本土学术平台为代表的研究力量,尚未促成具有典范意义的核心作者群,亦未培育出结构合理、体系健全、储备完善的研究团队。整体分散、局部集中的研究格局下,各学术机构、研究平台纵向承袭稳定、横向联动欠佳,合作著述亦大多限于同机构内部作者,而甚少触及跨机构、多领域、交叉学科的话语阐释与知识嵌和。这一现象或将滞后相关研究成果的持续产出和学术热点的长期存续。结合文献引证情况和共词分析结果观之,当前研究仍聚焦于李安宅“边政思想与边疆工作”这一知识子群类团中,学者多依据诠释学范式而注重理论体系的爬梳、历史文本的解构及价值内涵的揭示;却不甚关注实证研究的微观取向和社会行动的实践过程,而未将李安宅边政思想及其边疆工作经验放置在“铸牢中华民族共同体意识”的时代语境和“中华民族多元一体格局”的社会形态下讨论,以此推进“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的现实交融、知识生产与话语创新。

为此,近年来四川师范大学、四川大学、西南民族大学相继主办了“李安宅边疆学术讲座(2018—2022)”“李安宅讲座(2019—2021)”“李安宅纪念讲座(2020)”“纪念李安宅诞辰120周年学术研讨会(2020)”“中国的海外研究与李安宅学术研讨会(2021)”等系列学术活动。③通过跨学科、跨机构的联合研讨与学术交流,聚焦研究动态、传承知识谱系、整合学术资源、建设科研团队,一定程度上推动了单一作者学术旨趣和同机构研究优势,向多学科领域的交互辐射与多知识维度的均衡楔入,反映了李安宅学人生平及其思想遗产研究的开放性、协作化、耦合式发展进程。

第三,主题聚类效果显著,但关键词潜在性差异不明显,知识耦合路径有待拓展。

从共词分析上看,121篇有效样本文献涉及“实地研究”“边疆理论”“宗教史”“人类学”“政治学”等主题聚类。拉卜楞寺、《藏族宗教史之实地研究》、任乃强、抗战时期/民国时期、川西北/康藏地区、学术品格/学术遗产/学术转型、自传/日记等热点关键词,则拓展了“李安宅学人生平及其思想遗产”研究的知识子群,进而揭示了该领域的知识结构和学术聚焦。其中,围绕“边疆理论”这一主题聚类展开的知识谱系,不仅贡献了“边疆性”和“边疆研究”2个近今性高频突现词,且与“实地研究”“形象构建”“文化人类学”等多个主题聚类词团关联紧密。该聚类词团下,如“边疆社会工作”“边疆服务运动”“边疆战略”“边疆社会建设”等高频共词与均其他知识子群存在交集,且集中分布于“李安宅学人生平与学术思想研究”的主题拓展阶段。可见近10年间,李安宅学术遗产研究已初步形成了以拉卜楞寺宗教史研究成果为先验知识、以抗战时期边疆服务运动及其社会建设需要为理论基础、以川西北/康藏地区实地调查经验为阐释路径、以学人生平及其身份构建为书写体例的研究范式。

此外,121篇有效样本文献中仍缺乏与“知识社会学”“藏传佛教知识体系”“知识理性化与社会现代性”等关键词高度聚类的知识子群或共词类团标签。现有主题聚类词团中关键词潜在性差异的不明显,及“语言”“巫术”“祖尼人”“张东荪”“礼记”“礼仪”等共词的低中介中心性表明,在当前深入化、细致化、单元化的研究趋势下,李安宅学术思想的西学背景及其知识论的本土实践过程仍未得到充分挖掘,关于其在1938年学术转型前的个人心态历程和经验研究路径还有待探索。

在此前提下,促进研究团队合作、推动优势资源共享、开拓理论应用前景,是当前李安宅学术生平及其思想遗产研究的主体任务和基本方向。立足“学人—学术—时势”关系交互形态和“知识—权力—场域”话语实践逻辑,加强对李安宅知识社会学思想及其社会现代化构建举措的深入探讨和持续聚焦,则有助于理解其围绕“语言、思想、事实”展开的学术发端和逻辑原点,继而厘清隐藏在其边政思想和边疆工作中的知识社会构想、知识结构配置和国家秩序思考。由此,更为科学、高效、有序地将边疆学人思想研究纳入个体生命与时代群像的整体思辨中,以关照中国边疆学学科、学术、话语本土化建设下的中国社会整体现代性进程和现代中国国家理论构建。