上海高速公路集装箱运输特征分析及思考

刘 俊

上海城投城市发展研究院有限公司、上海市市政规划设计研究院有限公司

0 引 言

上海港集装箱吞吐量连续多年位居世界第一,2022年集装箱吞吐量已经突破4 730万TEU,港口集疏运压力不断增加。高速公路作为集装箱重要的集疏运方式,也面临着不断增加的交通拥堵、交通安全隐患、设施破损等问题。为从交通源头缓解上述存在问题,平衡协调港口发展与高速公路交通发展,开展高速公路集装箱运输特征分析并提出相关建议十分必要。

1 上海港情况

1.1 上海港设施情况

外高桥港、洋山港作为国际航运中心的重要载体,承担着上海大部分集装箱的吞吐功能。其中外高桥港主要营运近洋航线,如东南亚、日韩等区域航线;洋山港主要营运远洋航线,如欧洲、美洲等。

外高桥港区由高桥嘴和五号沟两个港区组成,港区规划由八期港区组成,现已建成一~六期。由于土地使用限制,外高桥港区继续扩建、增加泊位的可能性较小。洋山港区于2002年6月开工建设,截至2018年,洋山一~四期工程相继竣工投产。港区现有洋山一~四期集装箱码头,洋山油品储运工程码头、上海LNG接收站码头、北作业码头等。目前已经形成了7.95 km深水集装箱码头岸线,建成投产23个5万~15万吨级深水干线集装箱泊位。相比外高桥港,洋山港存在进一步扩能的空间。

1.2 集装箱吞吐量情况

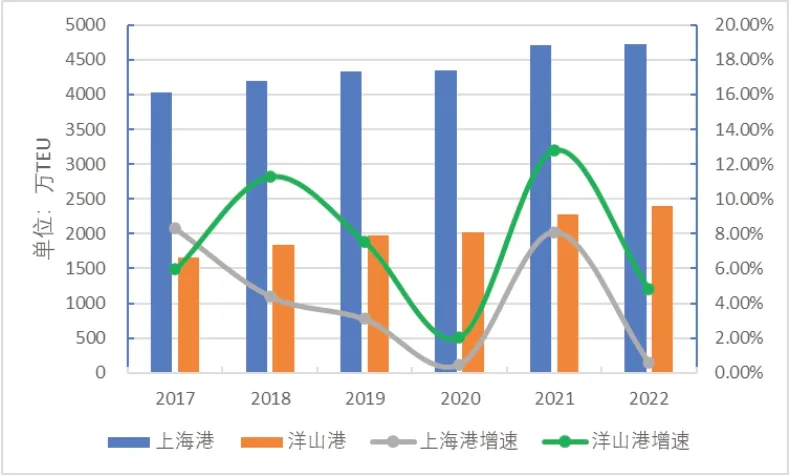

上海港集装箱吞吐量屡创新高,连续多年稳居世界第一。“十四五”期间上海港集装箱吞吐量持续增长,2022年上海港集装箱吞吐量达到4 730万TEU,同比增长0.60%,连续十三年位居世界首位。其中,洋山深水港区集装箱吞吐量达到2 391.2万TEU,近五年平均增速达到7.71%,明显高于上海市平均水平3.37%[1]。近五年上海港集装箱吞吐量见图1。

图1 近五年上海港集装箱吞吐量

1.3 上海港集疏运结构

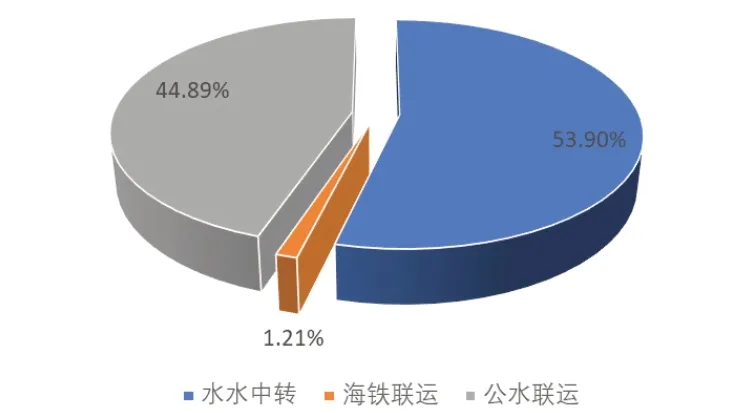

集疏运结构朝着“公转水”“公转铁”方向发展。上海港集疏运逐渐形成以长江为干线,小内河航道为支线的国内水水中转体系,该比例持续提升,从2016年的46.5%提高到2022年的53.9%;芦潮港集装箱中心站海铁联运业务的开通,推动了上海港集装箱海铁联运的发展,集装箱海铁联运量从2016年的4.4万TEU大幅增长到2022年的57.6万TEU,海铁联运比例增长到1.2%[1]。上海港集疏运方式比例见图2。

图2 上海港集装箱集疏运方式比例

水水中转、海铁联运的发展促进了集装箱公转水发展,公路集疏运比例逐年降低,但随着全港集装箱吞吐总量的持续增长,公路集疏运箱量绝对值仍保持增长,从2016年的1 983万TEU增加到2022年的2 123万TEU,近五年平均增速约为1.4%[1]。

2 集装箱公路运输特征

2.1 OD特征

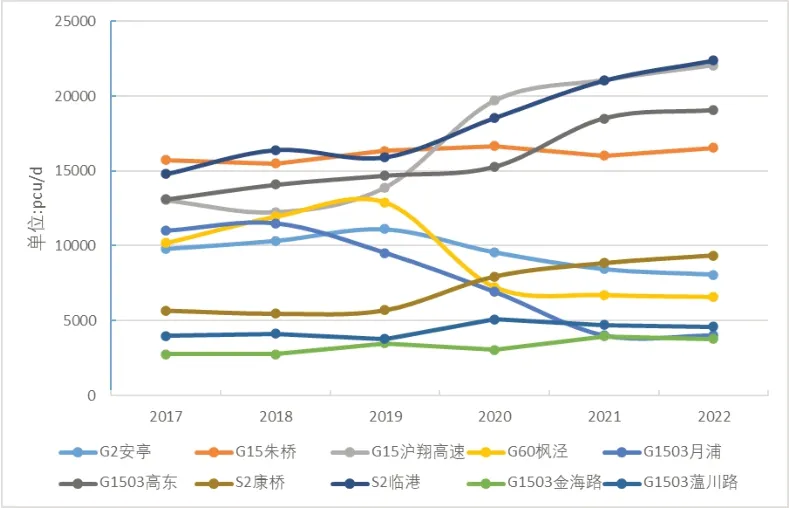

集卡(重载货车)通过的高速公路收费站较为集中,省界以及邻近港区的收费站通过集卡数量较大。在上海市的113处收费站中(含省界道口9处),服务集卡日均数量超过1 000辆次的收费站有22个,服务集卡日均数量超过2 000辆次的收费站有9个。其中临近洋山港的S2临港主线收费站、临近外高桥港的高东收费站、G15沪翔收费站以及省界附近的G15朱桥收费站为日均进出集卡较数量前四位[2]。

在集卡数量较大的收费站中,G15沪翔收费站、S2临港主线收费站、G1503高东收费站等收费站,近年集卡通过数量增长明显,平均增速分别达到14.0%、9.5%、9.2%。同时G60枫泾收费站、G1503月浦收费站,近年集卡数量出现明显下降趋势,平均降速达到6.4%、20.5%。

近五年上海主要高速公路收费站重载货车的变化情况见图3。

图3 近五年主要高速公路收费站重载货车变化情况

由外省进入上海市的集卡总体呈现增长趋势,近五年平均增速为1.4%,2022年达到约5.3万辆次/天。在九个省界道口中,G2安亭、G60枫泾省界道口近年集卡数量略有波动,呈现下降的趋势。其余道口集卡数量较为平稳,呈现稳中有增的态势。G15沪浙、S32沪浙近年集卡增速较为明显,平均增速分别达到10.0%、8.4%[2]。近五年省界收费站重载货车的变化情况见图4。

图4 近五年省界收费站重载货车变化情况

上海市集卡OD分布较为均衡,呈现从洋山港、外高桥港向外发散的趋势。根据高速收费数据,市域内收费站间集卡联动普遍较低,高值多出现在主线、省界收费站间,日联络辆次大于200的仅存在37处,数量远低于日联络辆次在50~200之间的156处,且呈现出由两港向市域发散的态势。高速公路收费站集卡期望线见图5。

图5 高速公路收费站集卡期望线

2.2 主要运输路径

根据集卡高速公路数据,集卡主要通行的高速公路有S2、S20、G1503、G15等。根据运输的起终点,可将主要运输路径分为外省与港区和堆场之间、上海市内港区与堆场之间以及外高桥港区与洋山港区之间。

外省与外高桥港以及后方堆场之间的集装箱主要运输通道为G15、S20、G1503(北段)等。进出港区或堆场的集卡通过凌海路、张杨北路、杨高北路、航津路及洲海路等五条地面干道进出S20,进一步通过外环隧道、郊环隧道两条越江通道沿S20或G1503进一步转至长三角区域。

外省与洋山港以及后方堆场之间集装箱主要运输通道为G15、G1503、S2等道路。疏港车辆主要经东海大桥—S2—G1503路径通行,目前S2沪芦高速于临港主线收费站至G1503段为双向6车道,G1503至S32段为双向4车道,G1503郊环高速于S2以西为双向4车道,S2以北为双向6车道。

外高桥港与堆场之间联系主要通过地面道路,洋山港与堆场之间主要通过G1503东段。由于外高桥港后方堆场资源较为充足且距离较近,可较为便利地为港区集装箱运输发挥服务作用,两地之间集装箱主要通过地面道路进行运输。而洋山港后方堆场资源相对有限,部分洋山港的集装箱将被运输至外高桥区域的堆场以及其他区域进行拆拼等操作,主要通行路径利用G1503东段。

两港之间集装箱主要通过水上穿梭巴士运输,公路运输占比较小。外高桥港与洋山港之间也存在集装箱的运输需求,约有95%比例的集装箱通过穿梭巴士进行水上运输,而仅约5%比例的集装箱通过公路运输,路径主要为G1503东段。

2.3 主要通道运行状况

外高桥港主要疏港道路S20总体运行相对稳定,外环隧道近五年流量相对稳定,平均断面双向交通量约19万pcu/d(高峰小时约1.5万pcu/h),自然车流量约8万辆次/d,其中集卡约2万、货车3.5万、客车2.5万,货运比例约85%。S20外高桥段流量自北向南递减,计算饱和度0.91~0.66。由于菱形匝道疏解能力受交叉口限制,高峰时段地面干道通行缓慢[2]。

洋山港疏港通道中,东海大桥日均双向流量约10万pcu/天,货运比例超过96%;S2(临港主线收费站—G1503)日均流量9万~11万pcu/天,货运比例约70%;G1503日均流量6万~7万pcu/天,货运比例75%~85%。疏港交通主要交通流线为通过东海大桥经S2后,按往北与往西方向3∶2的比例进入G1503向外辐射,晚高峰流量明显高于早高峰[2]。

2.4 高速公路集卡收费政策

目前,上海对于境内主要集卡运输通道实行了弹性收费政策,境内集卡在高速公路行驶中得到了较好的引导。对于按照要求安装专用ETC且完成通行预约的集装箱运输车辆(集卡),在G1503和在S2临港收费站至G1503,以及G15(G1503以内的路段)段上通行时,通行费小于10元的按3类货车收费标准,以实际行驶里程计费;车辆通行费大于等于10元的,统一按10元收取。

同时对于按照交通运输部要求安装集装箱运输车辆专用ETC车载装置且通过交通运输部预约平台完成通行预约的集装箱运输车辆,在上海市高速公路通行的,车辆通行费可享受以下优惠政策:

(1)高速公路通行费统一按照3类货车收费标准收取。

(2)在G1503和在S2临港收费站至G1503段上通行的,车辆通行费小于10元的按3类货车收费标准,以实际行驶里程计费;车辆通行费大于等于10元的,统一按10元收取。目前,G15(G1503以内的路段)暂纳入此优惠政策。

3 发展趋势分析

国家和上海规划中明确提出:加快建设综合立体交通网,大力发展多式联运,提高提高铁路、水路在综合运输中的承运比重,持续降低运输能耗、二氧化碳排放强度[3];统筹铁路、公路、水运、航空等基础设施规划建设,完善多层次网络布局,实现立体互联;打造绿色高效的现代物流系统,优化运输结构,推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移;推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展,发挥公路货运“门到门”优势[4]。

根据上位发展规划,上海港集装箱吞吐量目标:近期2025年,预计达到4 700万TEU以上[5];远期2035年,预计5 500万TEU左右[6],其中外高桥港约承担2 000万TEU,洋山港约承担3 000~3 500万TEU。

综合内河集疏运、铁路集疏运发展基础条件,预估2025年集装箱公路集疏运比重约为46.5%,运输总量约为2 100~2 200万TEU;2035年公路集疏运比重下降至40%左右,保持2 150~2 250万TEU/年,与当前运量基本相当(上海港集装箱运输需求预测见表1)。

表1 上海港集装箱运输需求预测

综合各项发展要求以及发展趋势,结合上海港集装箱运输特点和运输成本等因素,预计未来发展阶段,集装箱水水中转和海铁联运比例将逐年提高,但在当前的市场环境下,集装箱公路运输仍将作为重要的港口集疏运方式。

4 集装箱多式联运发展思考

(1)调整疏港交通结构,进一步推进多式联运发展,提高绿色化水平。

现状上海港公路集疏运比例50%左右,占比依然处于高位。下阶段建议进一步协调统筹公、铁、水三种运输方式,在保障上海市竞争力前提下,不断促进集疏运方式调整。一方面,继续深耕与上游港口的合作,优化水水中转服务水平,制定多样化航运服务,提高“公转水”比例;另一方面,加强港区与铁路之间衔接,提升联运效率和水平,培育铁路运输市场,鼓励与有条件区域开通铁路班列,释放“海铁联”效能。

(2)稳步推进疏港高速及衔接通道建设,提升网络容量。

稳步推进沿江通道浦东浦西接线段工程,加快推进郊环线通道闭环,承担外高桥港区、洋山港区、自贸区、地方堆场与长三角地区间的集疏运主通道功能,转移外环交通压力;结合S16、S22推进,郊环、外环分线路、分功能运行,适度增加港区至杨行南片堆场绕行距离和成本,引导上海市北部区域物流沿半环外移;根据外环相应出入口转向需求特点,通过硬件改造及管理手段,提高交叉口通行能力;适时启动郊环南段拓宽改造研究,由当前双向四车道进一步扩容,提升港区出省通道能力。

(3)研究高速公路相关费制调整,调节运输结构和交通分布。

研究G1503、G15等高速公路对于集卡弹性收费的期限以及弹性收费范围,统筹好公路与水运、铁路等运输方式之间关系,达到效益最大化;调整S32客运费率,S2腾出集疏运空间,可考虑将S32(S2—浦东枢纽段)实行客运车辆通行费免征政策,形成两港大道—S32—S2的快速免费路径,一定程度转移洋山港集疏运通道S2的运行压力,同时也可发挥两港大道的通道功能。

(4)普及集装箱运输信息化手段的利用。

集装箱运输相关信息化措施,减少二次进港、重复落箱、港区入口处车辆等待时间过长等低效和浪费交通资源的现象,同时借助互联网、大数据等新的技术手段,进行实时动态监测与管理,减少集卡空驶,提高效率。

5 结 论

推动集装箱集疏运结构调整,促进高速公路集疏运通道良性发展,有利于改善高速公路交通运行状况、提升交通出行品质,为上海“国际航运中心”建设提供支撑和保障。目前上海港对外集疏运的最主要方式中,公路总体通道效能挖潜已经在一个较高的水平,而铁路、内河等其他方式发展并不均衡。2023年随着全球疫情影响进一步收窄,国外相关产能恢复,上海港集装箱吞吐量有一定的波动,但长远来看,为适应“国际航运中心”的进一步发展,综合软硬件措施综合提升公路运输容量及效率是基础,货运方式结构的调整则是缓解公路集疏运压力的最重要途径。