施肥量和林分类型对黔北金佛山方竹林竹笋产量的影响

张 喜 杨光能

(1 贵州省林业科学研究院 贵阳 550005; 2 贵州省新时代竹产业研究院 贵州赤水 564700;3 国家林业和草原局丛生竹工程技术中心 昆明 650224)

金佛山方竹(Chimonobambusa utilis, 以下简称“方竹” ) 是我国西南地区特有的笋用竹种之一, 自然生长于贵州境内的乌蒙山和大娄山系、分布于滇黔川渝交界地区, 在黔北渝南的大娄山地区保存有地球上原生性最强、 面积最大的连片方竹林。 方竹笋[1]不茂于春、 而发于秋, 生长于海拔1 300 m 以上的原生林内或人工林中, 笋肉肥厚、 质地晶莹, 为“笋类之冠”。 有关金佛山方竹出笋规律[1-2]、 幼竹生长[2-3]、 施肥对竹笋幼竹生长的影响[4-7]及配方施肥模型构建[8]等方面的研究已有报道, 但是, 通过多试验点研究不同林分类型相同复合肥种类及不同施肥量对金佛山方竹笋产量(注: 本文中的笋产量是指商业性收购的竹笋产量, 因笋收购期时间小于出笋期时间,因此笋产量小于出笋期内的实际总产量) 的影响还未见报道, 对其产业化发展不利。 本文在黔北大娄山区金佛山方竹原生林和人工林中, 采用随机区组试验法研究收购期内笋产量的变化规律,以及复合肥量和林分类型对笋产量的影响, 旨在为金佛山方竹林科学施肥及竹笋产量预测提供科学依据。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

试验在遵义市习水县、 桐梓县和正安县3 县4 点进行。 此区属黔北大娄山中高山地貌, 最高处的桐梓县柏箐自然保护区牛角寨海拔高度达2 227 m。 基带为亚热带湿润气候及常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林和针叶林, 山体上部具有部分温带气候及植被组成特性。 喀斯特地貌发育,属岩溶槽谷石漠化综合治理区。 出露母岩为石灰岩, 为石灰岩、 第四纪粘土母质发育的石灰土、黄壤、 黄棕壤及退耕还林地土壤。 各试验点的基本立地要素为: 习水仙源点, 地理位置106.68°E、28.29°N, 海拔1 614 m, 坡向为东南, 坡度15°,土层厚20 cm (A 层4.0 cm、 B 层16.0 cm); 桐梓九坝, 地理位置106.71°E、 28.26°N, 海拔1 375 m, 坡向为西北, 坡度5°, 土层厚29 cm(A 层5.0 cm、 B 层24.0 cm); 桐梓马鬃点, 地理位置106.90°E、 28.29°N, 海拔1 590 m, 坡向为西南, 坡度15°, 土层厚40 cm (A 层10.0 cm、B 层30.0 cm); 正安庙塘点, 地理位置107.09°E、28.58°N, 海拔1 629 m, 坡向为北, 坡度5°, 土层厚30 cm (A 层10.0 cm、 B 层20.0 cm)。 在4个点的试验林分中, 习水仙源点和桐梓马鬃点为天然林, 桐梓九坝点和正安庙塘点为2003 年坡耕地退耕还竹所造的人工林。 各试验点林分植被情况及土壤养分情况见表1 和表2。

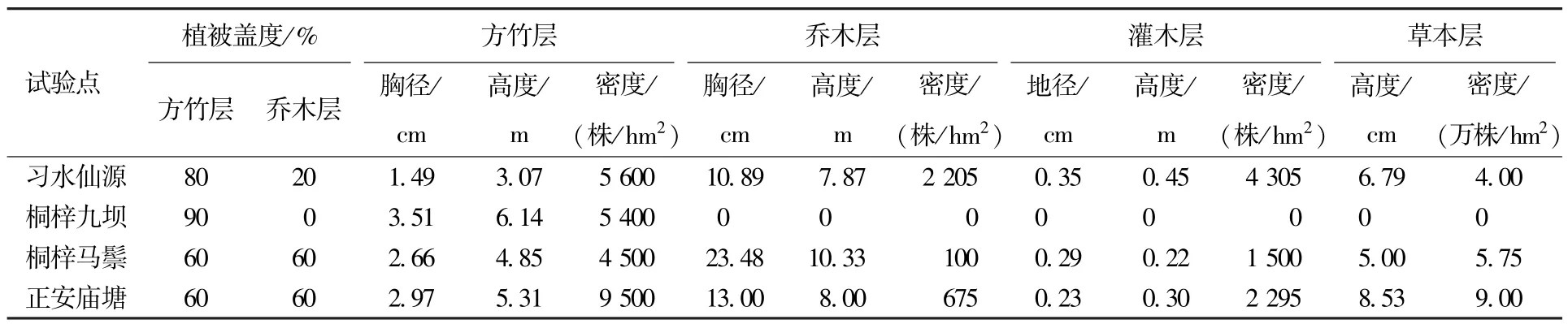

表1 试验林分植被状况Tab.1 Vegetation status of experimental stands

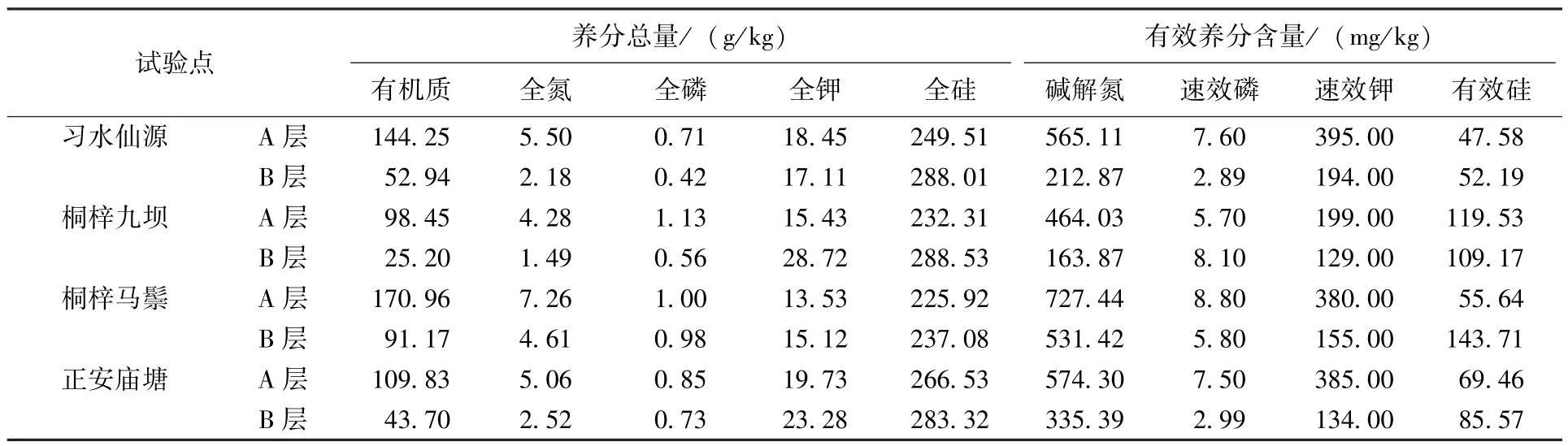

表2 试验林分土壤养分含量Tab.2 Soil nutrient content of experimental stands

1.2 研究方法

1.2.1 林分选择及样地设置

在4 个试验点选择坡面单一、 林相相对整齐、竹株径级及分布相对均匀、 无岩石裸露的地段建立试验区, 同一重复内的样地沿等高线排列、 竹林质量及立地要素变异小, 不同重复间的样地尽量保持竹林质量及立地要素的相对一致性。 每个样地面积为20 m × 20 m, 划分为4 个10 m ×10 m 样方, 记录样方中乔木种类、 胸径和高度;其中选择1 个有代表性的10 m × 10 m 样方, 划分为4 个5 m × 5 m 的亚样方, 竹株胸径按0.2 cm径阶、 年龄按4 龄级(Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ及≥Ⅳ年) 逐株登记。 在样地四角, 各设置1 个5 m × 5 m 亚样方, 记录亚样方中灌木种类、 株数、 平均地径和高度, 以及木质藤本植物种类和数量。 在4 个5 m × 5 m 灌木亚样方内, 各选择1 个有代表性的1 m × 1 m 小样方记录草本植物种类、 株数和高度, 以及草质藤本植物种类和数量。 每个试验点样地总量为12 个。

在每个试验点12 个样地内, 选择有代表性地段挖掘土壤剖面1 个, 记录土壤发生层(或耕作层和底土层) 厚度、 石砾量和根量等, 分层各取2 枚环刀、 0.5 kg 土样带回室内分析土壤理化特性。 相关土壤理化指标测定依据《森林土壤分析方法》[9]及其修订版。

1.2.2 复合肥及施用方法

方竹笋用复合肥(以下简称“复合肥” ) 由一般疏菜用复合肥改进而成。 干物质量中有机质含量3.31 g/kg、 全氮含量132.90 g/kg、 全磷含量38.56 g/kg、 全钾含量22.41 g/kg、 全硅含量6.00 g/kg, 碱解氮含量18 688.78 mg/kg、 速效磷含量997.99 mg/kg、 速效钾含量986.00 mg/kg。

在20 m × 20 m 样地内, 留出边缘效应带5 m, 取中间100 m2(10 m × 10 m) 作为施肥区及竹笋产量监测样方。 复合肥用量设置4 个处理,包括0 (对照)、 20 kg/667 m2(处理1)、 30 kg/667 m2(处理2) 和40 kg/667 m2(处理3), 3 次重复, 随机区组试验。

4 个试验点施肥方法为人工在相应样地按设计量一次性均匀撒施, 施肥时间为2022 年7 月。

1.2.3 笋产量调查

依据方竹林出笋规律[1-2], 在2022 年出笋期由专人看护试验林地。 在竹笋收购期, 除按设计密度[10]留足母竹外, 每个试验点由专人按采笋技术规范、 隔日定时采收各监测样方的竹笋, 分别各监测样方称量当日采收的带壳笋产量(kg/d)、去壳笋产量(kg/d), 记录采笋株数。

1.2.4 数据处理

1) 净笋率。 净笋率 (%) 亦即笋可食率(%), 是单位时间段内各监测样方所采收竹笋的去壳笋产量占带壳笋产量的百分比。

2) 统计分析方法。 使用EXCEEL 和SPSS 软件[11]进行统计分析, 方差分析数据经平方根转换后再行分析。

2 结果与分析

2.1 施肥对不同试验点方竹林带壳笋产量的影响

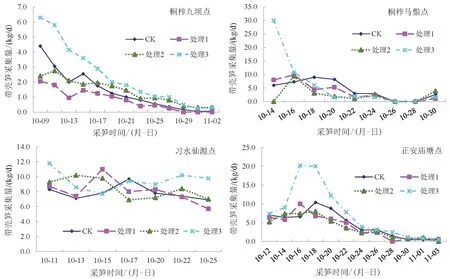

观察发现, 桐梓九坝点自9 月23 日开始采笋、 10 月31 日停采、 采笋时间持续38 d, 桐梓马鬃点的对应时间为9 月27 日、 11 月10 日和44 d, 习水仙源点的对应时间为10 月5 日、 10 月25日和20 d, 正安庙塘点的对应时间为10 月1 日、10 月25 日和24 d。 可见, 各试验点随着海拔高度升高, 开始采笋时间延后、 结束时间提前, 采笋持续时间缩短。

由图1 可见, 除习水仙源点外、 其他3 个试验点笋产量峰值明显, 随出笋期时间延后, 日采笋量同时降低。 日带壳笋产量的X2分布检验显示, 桐梓九坝点处理1 和处理3 间差异极显著(P<0.01)、其他处理间差异不显著(P>0.05), 桐梓马鬃点对照与处理1 间差异不显著(P>0.05)、 其他处理间差异极显著(P<0.01), 习水仙源点不同处理间差异不显著(P>0.05), 正安庙塘点处理3 与对照、处理1 及处理2 间差异显著(P<0.01)、 其他处理间差异不显著(P>0.05)。

图1 不同处理方竹林带壳笋产量变化动态Fig.1 Dynamic changes in yield of shoots with shell of Ch. utilis under different treatments

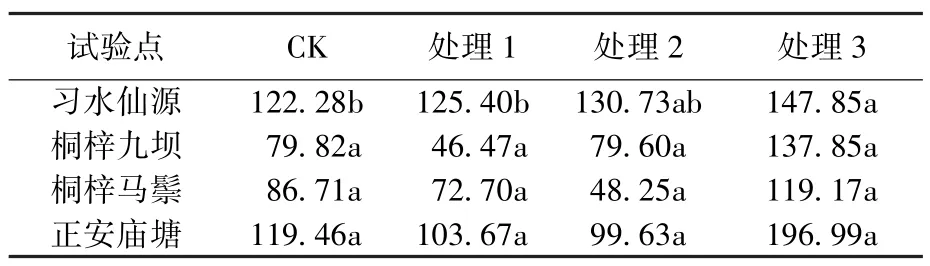

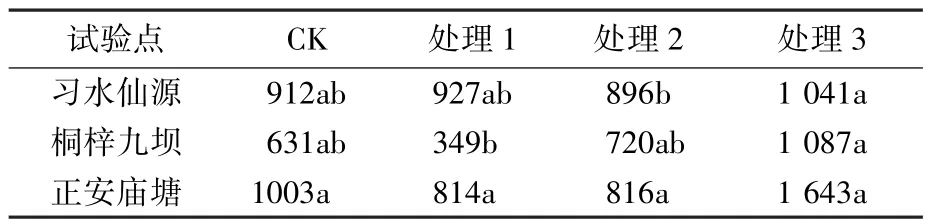

方差分析显示(表3), 年带壳笋产量除习水仙源点不同处理间差异显著(P<0.05) 外, 其他试验点不同处理间差异不显著(P>0.05)。 与对照相比, 处理1 的带壳笋产量在桐梓九坝、 桐梓马鬃、 习水仙源和正安庙塘点分别为58.22%、83.85%、 102.55% 和 86.79%, 平 均 值 为82.85%; 处 理 2 的 相 应 值 分 别 为 99.72%、55.64%、 106.91% 和 83.40%, 平 均 值 为86.42%; 处理3 的相应值分别为172.70%、137.44%、 120.91% 和 164.90%, 平 均 值 为148.99%。 以处理3 的增长幅度较大, 其中人工林增产幅度较高、 变幅为64.90%~72.70%, 天然林增产幅度较低、 变幅为20.91%~37.44%。

表3 不同处理方竹林年带壳笋产量方差分析Tab.3 Variance analysis of annual yield of shoots with shell of Ch. utilis under different treatments

2.2 施肥对不同试验点方竹林去壳笋产量的影响

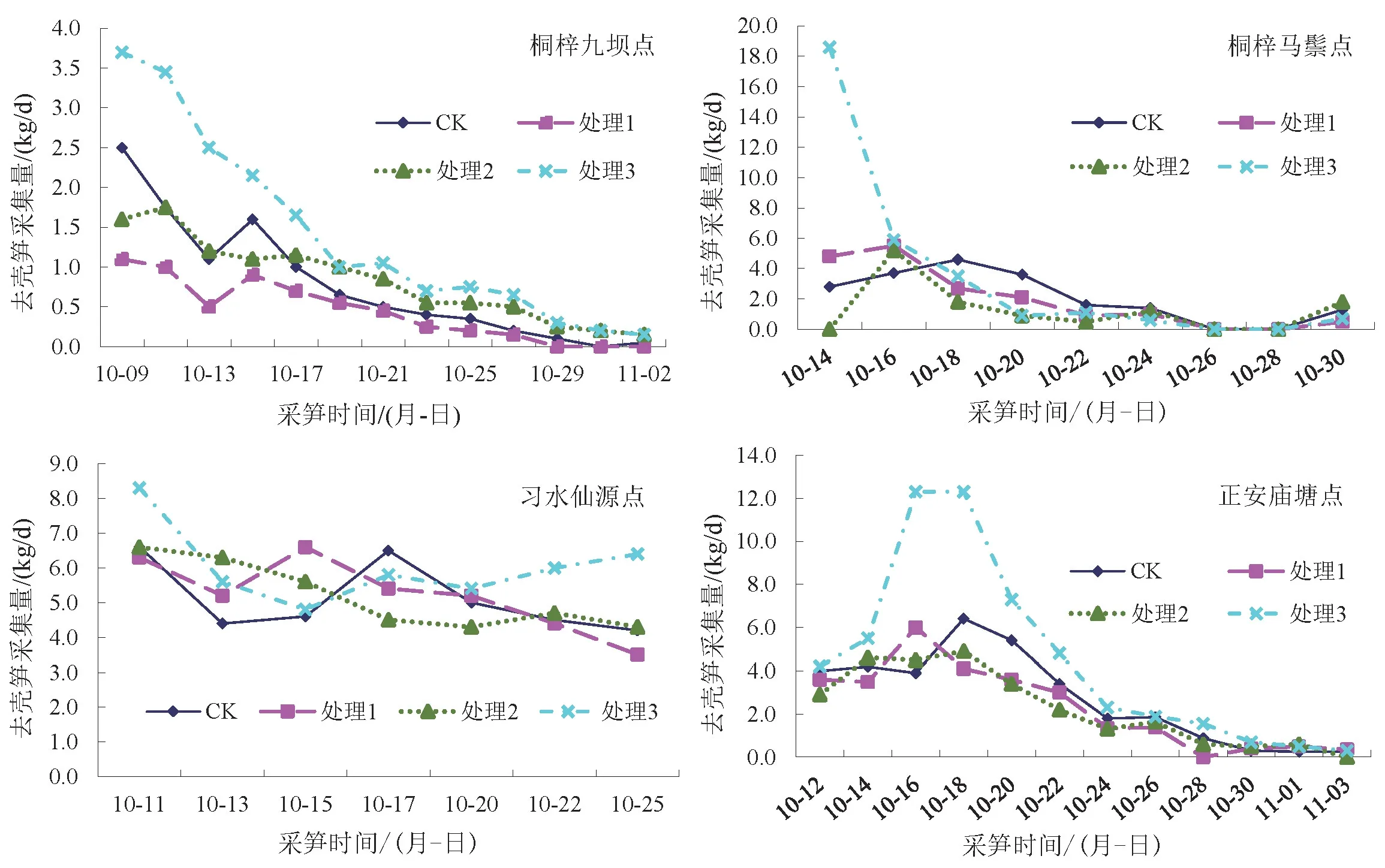

由图2 可见, 各试验点竹林去壳笋产量随时间的变化趋势与带壳笋产量类似。 0、 20、 30 和40 kg/667 m24 个施肥量处理的日去壳笋产量和带壳笋产量间相关系数在桐梓九坝点分别为0.997、0.996、 0.994 和0.998, 在 桐 梓 马 鬃 点 分 别 为0.994、 0.986、 0.997 和0.999, 在习水仙源点分别为0.868、 0.917、 0.883 和0.948, 在正安庙塘点分别为0.998、 0.999、 0.998 和0.999。 从去壳笋产量与带壳笋产量的相关性看, 除习水仙源点的对照处理间呈显著水平(P<0.05) 外, 4 个试验点的其他处理间均达到极显著水平(P<0.01)。不同处理间日去壳笋产量X2分布检验显示, 桐梓九坝点、 正安庙塘点不同处理间日去壳笋产量的差异性与其带壳笋产量一致, 桐梓马鬃点除处理3 与对照、 处理1 及处理2 间差异显著(P<0.05)外, 其他处理间差异不显著(P>0.05), 习水仙源点不同处理间差异不显著(P>0.05)。

图2 不同处理方竹林去壳笋产量变化动态Fig.2 Dynamic changes in yield of shoots without shell of Ch. utilis under different treatments

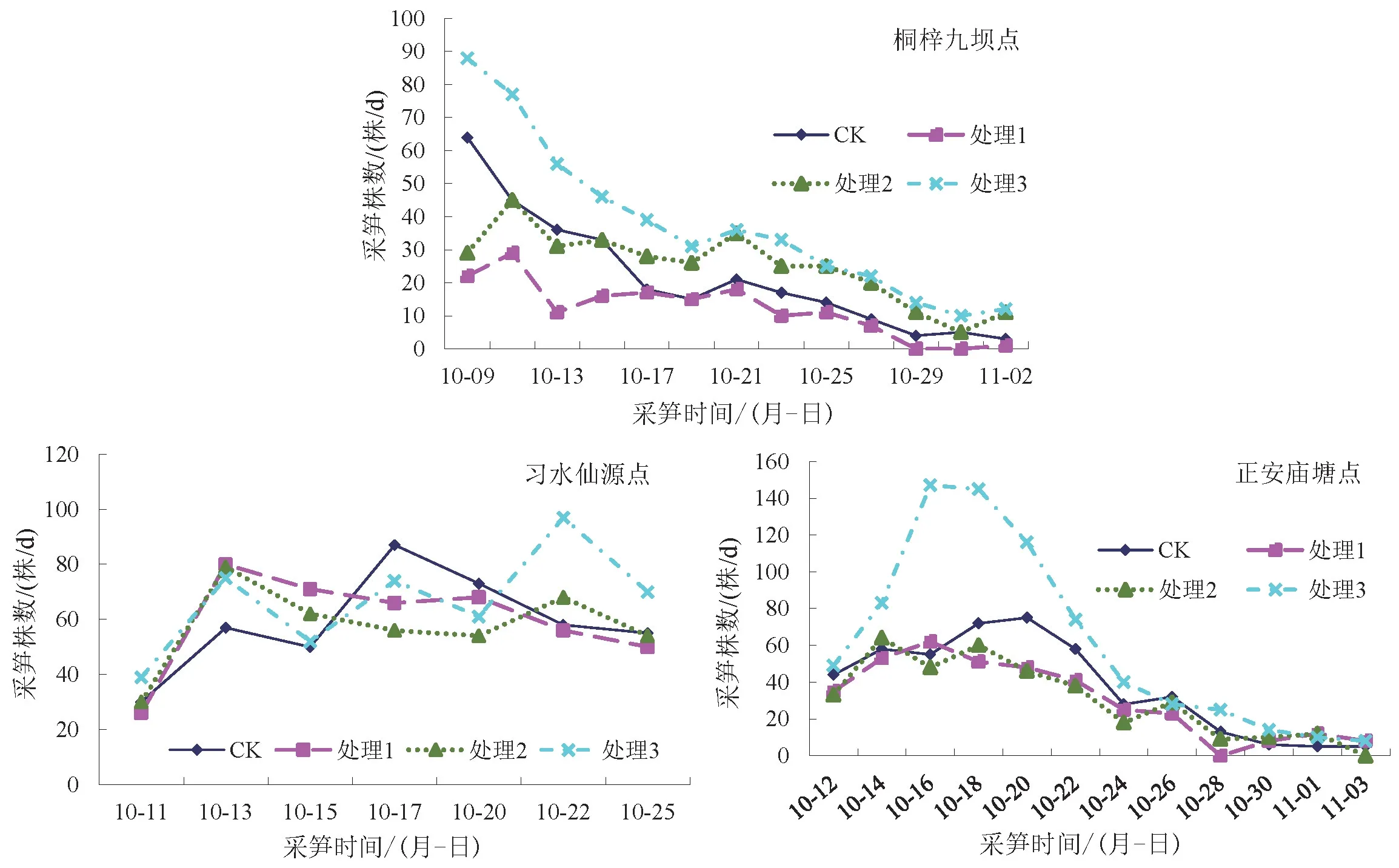

方差分析显示(表4), 年去壳笋产量除习水仙源点不同处理间差异显著(P<0.05) 外, 其他试验点不同处理间差异不显著(P>0.05)。 与对照相比, 处理1 的年去壳笋产量在桐梓九坝、 桐梓马鬃、 习水仙源和正安庙塘点分别为56.86%、92.11%、 102.24% 和 85.10%, 平 均 值 为84.08%; 处理2 的相应值分别为106.37%、60.00%、 101.40%和83.18%, 平均值为87.74%;处理3 的相应值分别为178.92%、 164.74%、118.16%和164.40%, 平均值为156.55%。 以处理3的增产幅度较大, 其中人工林增产幅度较高、 变幅64.40%~78.92%, 天然林增产幅度较低、 变幅18.16%~64.74%, 差异较大。

表4 不同处理方竹林年去壳笋产量方差分析Tab.4 Variance analysis of annual yield of shoots without shell of Ch. utilis under different treatments

2.3 施肥对不同试验点方竹林采笋株数的影响

除桐梓马鬃点观测数据不完整没有列入分析外, 其他试验点不同处理竹林日采笋株数变化趋势见图3。 可以看出, 日采笋株数在桐梓九坝点和正安庙塘点的人工林中与其日带壳笋产量或去壳笋产量的变化趋势相似, 在习水仙源点的天然林中则与其日带壳笋产量或去壳笋产量的变化趋势性相异、 且各处理日采笋株数随时间延长呈增长趋势。 日采笋株数的X2分布检验显示, 在桐梓九坝点、 正安庙塘点不同处理间差异极显著(P<0.01), 在习水仙源点除处理1 与处理2 间差异不显著(P>0.05) 外、 其他处理间差异极显著(P<0.01)。 0、 20、 30 和40 kg/667m24 个施肥量处理的日采笋株数和日带壳笋产量的相关系数在桐梓九坝点分别为0.973、 0.919、 0.881 和0.986,在正安庙塘点分别为0.967、 0.957、 0.965 和0.984, 在 习 水 仙 源 点 分 别 为0.439、 0.148、0.250 和-0.141, 不同处理日采笋株数和日带壳笋产量的相关性在桐梓九坝点和正安庙塘点达到极显著水平(P<0.01)、 在习水仙源点不显著(P>0.05); 日采笋株数和日去壳笋产量相关系数在桐梓九坝点分别为0.965、 0.912、 0.864 和0.984, 在 正 安 庙 塘 点 分 别 为0.972、 0.964、0.972 和0.984, 在习水仙源点分别为0.041、-0.005、 -0.124 和-0.372, 不同处理日采笋株数和日去壳笋产量的相关性及相关显著性趋势和日带壳笋产量的趋势性一致。

图3 不同处理方竹林采笋株数变化动态Fig.3 Dynamic changes in the harvested shoot number of Ch. utilis under different treatments

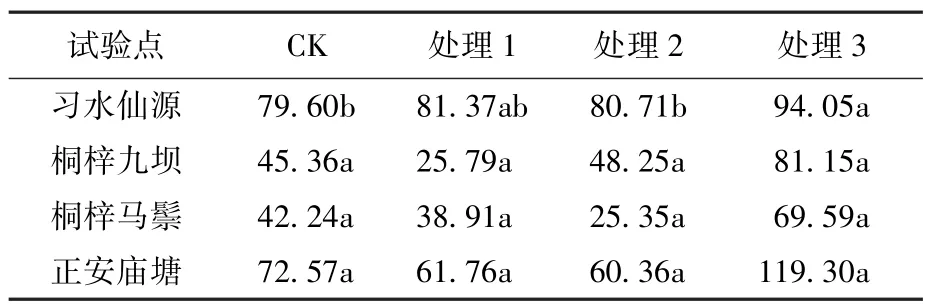

方差分析显示(表5), 年采笋株数除正安庙塘点外, 习水仙源点及桐梓九坝点不同处理间差异显著(P<0.05)。 与对照相比, 处理1 的年采笋株数在桐梓九坝、 习水仙源及正安庙塘点分别为55.28%、 101.71% 和 81.15%, 平 均 值 为79.38%; 处理2 的相应值分别为114.09%、98.29%和81.38%, 平均值为97.92%; 处理3 的相应值分别为172.18%、 114.15%和163.86%,平均值为150.06%。 以处理3 的增产幅度较大,其中人工林增产幅度较高、 变幅63.86% ~72.18%, 天然林增产幅度较低。

表5 不同处理方竹林采笋株数方差分析Tab.5 Variance analysis of the harvested shoot number of Ch. utilis under different treatments

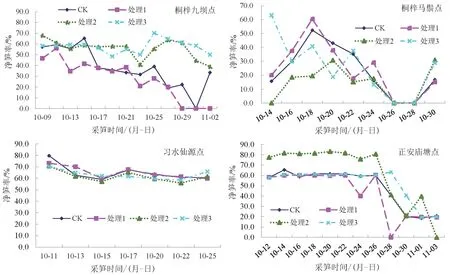

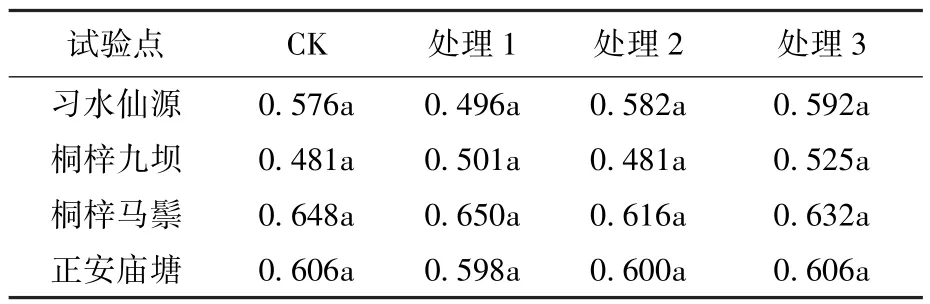

2.4 施肥对不同试验点方竹林净笋率影响

净笋率是衡量竹笋可食性及经济价值潜力的重要指标。 由图4 可见, 4 个试验点不同处理间日净笋率的变化趋势不同, 在桐梓九坝点和正安庙塘点的人工林中, 处理2 和处理3 的日净笋率均高于处理1 和对照、 且在出笋后期差异性增大,在桐梓马鬃点和习水仙源点的天然林中, 各处理间的日净笋率趋势性相似、 习水仙源点各处理间的差异性较小。 日净笋率X2分布检验显示, 在桐梓九坝点除处理2 与处理3 间差异不显著(P>0.05) 外、 其他处理间差异极显著(P<0.01),在桐梓马鬃和正安庙塘点各处理间差异极显著(P<0.01), 在习水仙源点各处理间差异不显著(P>0.05)。

图4 不同处理方竹林净笋率变化动态Fig.4 Dynamic changes in shoot edible rate of Ch. utilis under different treatments

方差分析显示(表6), 年平均净笋率在同一试验点内不同处理间差异不显著(P>0.05)。 与对照相比, 处理1 的净笋率在桐梓九坝点、 桐梓马鬃点、 习水仙源点和正安庙塘点分别为86.15%、 104.21%、 100.21%和98.74%, 平均值97.33%; 处理2 的相应值分别为100.93%、100.13%、 95.07%和99.00%, 平均值98.78%;处理3 的相应值分别为102.69%、 109.09%、97.55%和99.98%, 平均值102.33%。 以处理3的净笋率为最高, 天然林略高于人工林。

表6 不同处理方平均净笋率方差分析Tab.6 Variance analysis of average shoot edible rate of Ch. utilis under different treatments

3 讨论与建议

3.1 施肥量对竹笋产量影响的规律性及差异性

4 种复合肥施用量及4 个方竹林类型的方差分析发现, 除习水仙源点带壳笋产量、 去壳笋产量及采笋株数、 以及桐梓九坝点的采笋株数在不同处理间差异显著(P<0.05) 外, 桐梓九坝点、桐梓仙源点和正安庙塘点的相应值在不同处理间差异不显著(P>0.05); 净笋率在4 个试验点内不同处理间差异不显著(P>0.05)。 与对照相比,40 kg/667 m2复合肥处理(处理3) 的带壳竹笋产量、 去壳竹笋产量、 采笋株数及净笋率分别为148.99%、 156.55%、 150.06%和102.33%; 20、30 kg/667 m2复合肥处理(处理1、 处理2) 的竹笋产量有所下降, 下降的原因可能与方竹林质量的异质性、 以及复合肥量没有达到增加竹笋产量的最低临界点有关, 进一步增加复合肥量[4,6-7]、探索施肥量和最高竹笋产量关系的拐点, 可为方竹林高产培育提供科学的施肥依据。 受出笋规律[1-3]、 竹笋收购期、 竹笋产量监测时间的综合影响, 实际竹笋产量可能高于监测值。

3.2 林分类型对施肥效应的影响

天然林和人工林土壤及植被特性存在较大差异性。 桐梓九坝和正安庙塘2 个试验点为2003 年在坡耕地上的人工林, 桐梓马鬃和习水仙源2 个试验点为天然林, 人工林土壤耕作层全磷、 全钾、全硅及有效硅含量较高, 分别是天然林土壤A 层的115.79%、 109.94%、 104.92%和183.09%; 而有机质、 全氮、 碱解氮、 速效磷和速效钾含量较低, 分别是天然林土壤A 层的66.08%、 73.20%、80.33%、 80.49%和75.35%。 方竹林平均胸径和密度在人工林为3.24 cm、 7 450 株/hm2, 在天然林为2.08 cm、 5 050 株/hm2; 乔木层植物平均胸径、 高度和密度在人工林为6.50 cm、 4.00 m 和338 株/hm2, 在天然林为17.19 cm、 9.10 m 和1 153 株/hm2; 灌木层植物平均地径、 高度和密度在人工林为0.12 cm、 0.15 m 和1 148 株/hm2,在天然林为0.32 cm、 0.34 m 和2 903 株/hm2; 草本层植物高度和密度相近。

天然林和人工林土壤及植被特性的差异性也表现于施肥效应。 相对于对照, 40 kg/667 m2施肥量处理(处理3) 的带壳笋产量、 去壳笋产量、采笋株数和净笋率在人工林分别为168.02%、169.97%、 167.07%和104.05%, 在天然林分别为127.77%、 134.31%、 114.14%和100.00%, 人工林增产幅度较高。 在人工林中, 桐梓九坝点竹笋产量及各项指标的增加幅度均高于正安庙塘点;在天然林中, 桐梓马鬃点的净笋率较低、 带壳笋产量、 去壳笋产量和采笋株数较高。 形成原因有待进一步分析。

3.3 方竹笋用复合肥有待进一步研究的问题

研制方竹笋用复合肥旨在增加土壤氮、 磷、钾全量及有效量等, 进而提高方竹笋产量。 与4个试验点土壤A 层(耕作层) 各指标的平均值相比, 复合肥相应的氮、 磷、 钾全量提高2 405.43%、4 179.95%、 133.51%, 碱解氮量、 速效磷量和速效钾量提高3 207.16%、 13 486.35%、 290.21%,适量施用复合肥能增加土壤养分含量, 本研究也发现了提高方竹笋产量的最低临界复合肥量。 但是, 复合肥有机质、 全硅及有效硅含量较低, 仅为各试验点土壤A 层(耕作层) 各指标平均值的2.53%、 2.46%和0.00%, 这或许是影响方竹笋产量的又一重要因素。 因此, 方竹笋用